| 姓: | 徐 | ||||||

| 名: | 渭 | ||||||

閱讀徐渭 Xu Wei在小说之家的作品!!! 閱讀徐渭 Xu Wei在诗海的作品!!! | |||||||

徐渭,初字文清,改字文長,號天池山人、青藤居士,或署田水月,天池漁隱、青藤老人、金壘、金回山人、山陰布衣、白鷳山人、鵝鼻山儂等別號,山陰(今浙江省紹興)人。天資聰穎,二十歲考取山陰秀纔,然而後來連應八次鄉試都名落孫山,終身不得志於功名,“不得志與有司”。青年時還充滿積極用世的進取精神,“自負才略,好奇計,談兵多中”,孜孜於治國平天下的理想追求之中,並一度被兵部右侍郎兼僉都御史鬍宗憲看中,於嘉靖37年(1558年)招至任浙、閩總督幕僚軍師,徐渭對當時軍事、政治和經濟事務多有籌劃,並參預過東南沿海的抗倭鬥爭。 他在詩文中熱情地歌頌了抗倭愛國的英雄,曾為鬍宗憲草《獻白鹿表》,得到明世宗的極大賞識。本以為能施展抱負,但後來 鬍宗憲被彈劾為嚴嵩同黨,被逮自殺,徐渭深受刺激,一度發狂,精神失常,蓄意自殺,竟然先後九次自殺,自殺方式聽之令人毛骨悚然,用利斧擊破頭顱,“血流被面,頭骨皆折,揉之有聲”,又曾“以利錐錐入兩耳,深入寸許,竟不得死”。還懷疑其繼室張氏不貞,居然殺死張氏,因之下獄,度過七年牢獄生活。 後為好友張元忭(明翰林修撰)營救出獄。出獄後已53歲,這時他纔真正拋開仕途,四處遊歷,開始著書立說,寫詩作畫。晚年更是潦倒不堪,窮睏交加。 常“忍饑月下獨徘徊”,杜門謝客,其中衹在張元汴去世時,去張傢吊唁以外,幾乎閉門不出, 最後在“幾間東倒西歪屋,一個南腔北調人” 的境遇中結束了一生。死前身邊唯有一狗與之相伴,床上連一鋪席子都沒有,凄凄慘慘。命運的睏蹇更激發了他的抑鬱之氣,加上天生不羈的藝術秉性,“放浪麯蘖,恣情山水”,一泄自己內心的情感,悲劇的一生造就了藝術的奇人。

徐渭平素生活狂放,對權勢不嫵媚。當官的來求畫,連一個字也難以得到。在當世凡前來求畫者,須值徐渭經濟匱乏時,這時若有上門求畫者投以金帛,頃刻即能得之。若趕在他囊中未缺錢,那麽你 就是給的再多,也難得一畫。實在是一位性情中人。

小時候非常聰明,二十歲考上秀纔,但是後來一直沒有再升職。青年時的他充滿積極的進取精神,希望能治理國傢,對當時軍事、政治和經濟事務很有想法,曾參與過中國東南沿海抵抗倭寇的鬥爭。他在詩文中熱情地歌頌愛國英雄,曾為鬍宗憲編寫《獻白鹿表》,得到明代皇帝的很大賞識。但後來因為某些政治牽連,他的精神深受刺激,蓄意自殺九次,自殺的方式令人吃驚。晚年的他命運更加睏窘,畫畫成為釋放自己內心情感的唯一方式,悲劇的一生造就了藝術的奇才。

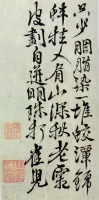

明代(公元1368--公元1644年)時期的中國,美術正處在學習古人與創新兩種意識碰撞的特殊階段。水墨寫意畫迅速發展,以徐渭為代表的潑墨大寫意畫非常流行,名傢出現很多,技法也不斷更新,徐渭憑藉自己特有的才華,成為當時最有成就的寫意畫大師。他的寫意花卉,用筆狂放,筆墨淋漓,不簡單的追求物象外表形式,獨創水墨寫意畫新風,與陳道復並稱"青藤、白陽",對後來的影響很大。他的才能還表現在戲麯的創作中,他編寫的雜劇《四聲猿》在戲麯史上也占有一席之地。徐渭的書法和明代早期書壇沉悶的氣氛對比顯得格外突出,他最擅長氣勢磅礴的狂草,但一般人很難看懂,用筆狼藉,他對自己的書法極為喜歡,自己認為"書法第一,詩第二,文第三,畫第四"。

徐渭死後二十年,"公安派"領袖人物袁宏道到處搜尋徐渭的文稿,研究徐渭,宣揚徐渭。袁宏道還寫下中國古代文學史上著名的人物小傳--《徐文長傳》。可以說他是徐渭第一個知音,後來喜歡徐渭畫的人很多,其中有八大山人朱耷、鄭板橋等,近代藝術大師齊白石在提到徐渭時曾說:"恨不生三百年前,為青藤磨墨理紙。"

徐渭的寫意花卉驚世駭俗,用筆狂放,筆墨淋漓,不拘形似,自成一傢,創水墨寫意畫新風,與陳道復並稱“青藤、白陽”,對後世的影響很大,歷來被世人稱道。當然他的才氣還表現在戲麯的創作之中。他的雜劇《四聲猿》曾得到湯顯祖等人的稱贊,在戲麯史上也占有一席之地。他的詩文書畫處處彌漫着一股鬱勃的不平之氣和蒼茫之感。

徐渭的書法與沉悶的明代前期書壇對比顯得格外突出。徐渭處於祝允明之後,他和祝允明一樣學書的路子毫無例外是屬於二王一脈,他傾慕王羲之的人品書藝,作為同鄉人,他對王羲之的法帖心摹手追,但給他的影響最大的是宋人,其中取法最多的米芾。他在《書米南宮墨跡》一跋中激動地說:“閱米南宮書多矣,瀟散爽逸,無過此帖,闢之朔漠萬馬,驊騮獨見。”沒有廣泛的研習,是不會作出“瀟散爽逸”的恰切評述,可見他對米芾的深悟透解。徐渭最擅長氣勢磅礴的狂草,但很難為常人能接受,筆墨恣肆,滿紙狼藉,他對自己的書法極為自負,他自己認為“吾書第一,詩二,文三,畫四”。又曾在《題自書一枝堂帖》中說:“高書不入俗眼,入俗眼者非高書。然此言亦可與知者道,難與俗人言也。”這也難怪,“知者”又有幾許?

史載他“醉後專撿敗筆處擬試桐美人,以筆染兩頰,豐姿絶代。轉覺世間胭粉如垢塵,不及他妙筆生花。”他的作品不拘於物象,能抓住其神氣,用禿筆鋪張,勢如急風驟雨,縱橫脾睨。他的大寫意潑墨之勢,繼陳道復以後,更加狂縱,筆簡意濃,形象生動,影響深遠。開啓了明清以來水墨寫意法的新途徑。清代朱耷、原濟、揚州八怪中李(善)、李方膺都受其影響。數百年來勢頭未衰。在作品中,徐渭經常題詩題句,藉題發揮,抒寫對世事的憤懣,所表現的思想政治傾嚮多比較激烈。如他題《螃蟹圖》雲:“稻熟江村蟹正肥,雙螯如戟挺青泥,若教紙上翻身看,應見團團董卓臍。”這正是對權貴的憎恨與輕衊。徐渭亦工書法,行書效仿米氏,筆意奔放如其詩,蒼勁中姿媚躍出,不論書法而論書神。“誠八法之散聖,字林之俠客也。”近代藝術大師齊白石在提到徐渭時曾說:“恨不生三百年前,為青藤磨墨理紙。”這足以說明徐渭繪畫對後人影響之深。

徐渭死後二十年,“公安派”領袖人物袁宏道偶於友人陶望齡傢翻到一本徐渭的詩文稿,“惡楮毛書,煙煤敗黑,微有字形”。但在燈下讀了幾篇,不禁拍案叫絶,驚問此人是今人?還是古人?竟拉起陶望齡一起徹夜閱之,“讀復叫,叫復讀”,以致把童僕驚醒。而後袁宏道不遺餘力地搜羅徐渭的文稿,研究徐渭,大力宣揚徐渭,認為徐渭詩文“一掃近代蕪穢之氣”,認為徐渭書法“筆意奔放如其詩,蒼勁中姿媚躍出,在王雅宜、文徵明之上”;又云“不論書法論書神,誠八法之散聖,字林之俠客也”(《書林藻鑒》)。袁宏道還寫下中國古代文學史上著名的人物小傳——《徐文長傳》。可以說他是徐渭第一個知音者,而後來追隨者不計其數,其中有八大山人朱耷、甘當“青藤門下牛馬走”的鄭板橋等,近代藝術大師齊白石在提到徐渭時曾說:“恨不生三百年前,為青藤磨墨理紙。”這足以說明徐渭對後人影響之深。

徐渭的寂寞真可以用他自己的一首《題墨葡萄詩》來概括:

半生落魄已成翁,

獨立書齋嘯晚風。

筆底明珠無處賣,

閑拋閑擲野藤中。

奇者徐渭

藝術往往是痛苦的結晶,或是身世或是精神的痛苦,纔使得藝術在靈魂負役般的煎熬和磨礪中得以升華而成為不朽——我在展讀徐渭的行草《青天歌捲》時撞擊心頭的便是這一感慨。

在民間,關於徐文長的傳說與故事最多。他,首先是個智慧的化身。比如《對課》裏說,私塾的一位老先生出了很怪的上聯:“喜鵲叫,尾巴翹,越叫越翹,越翹越叫,叫叫,叫叫,翹翹,翹翹;”十四歲的徐文長對曰:“螞蟥遊,身子縮,越遊越縮,越縮越遊,遊遊,遊遊,縮縮,縮縮。”簡直是個天才!其次,他又是為民作主、嬉笑怒駡皆成文章的民間鬥士。比如“山陰勿管、會稽勿收”說的就是他痛斥山陰、會稽兩縣官員不盡職守的故事。

一個平庸的人,是絶不會屢屢遭遇如徐渭那樣的獨特命運的。

然而,正是這樣苦難的人生經歷,造就了一個偉大的藝術傢。

徐渭最震撼人心的地方,是他伴隨着苦難的一生,在與靈魂的苦苦搏鬥中,在堅守自我堅持藝術的崇高性上耗盡了心力。

徐渭曾嚮人說過:“吾書第一,詩第二,文三,畫四”。他的用心,以我猜測,無非是想讓人註意尋找積澱於他筆墨之外的東西吧!

展觀徐渭的佳作《青天歌捲》,開首數字,似乎還心平氣和,可是沒寫幾行,便按捺不住奇逸的情思和表現自己的衝動,字形忽大忽小,筆勢或斷或連,結體或正或斜,用墨或濃或淡。有時一行一字,有時一筆數字,來不可止,去不可遏,奔騰起伏,千態萬狀。四百年後,追隨着那縱筆揮灑的墨痕,同樣讓我觸摸着一種無法使人平靜的激情。用荷迦茲在《美的分析》中的話說:“儘管這裏是一種綫條”,卻能啓發人們去想象“它包含着各種不同的內容”。使人聯想起:群山中的奇峰,急流裏的風檣,開合的雲濤,奔走翻飛的遊竜……他打破了傳統的規矩,又實現了新的平衡。衹有把筆墨與生命熔鑄在一起的人,纔會把生命對自然的渴望轉化為筆底風光。這裏,書傢不是在寫字,而是用自己的心靈在表白,在傾訴,在抒情,在發泄,他似乎要用這支筆支撐自己的人格,負載苦難的重壓,展現美好的願望,告示生命的吶喊。詩文書畫,相對徐渭來說,衹不過是一個載體,承托着這個載體的卻是一種人格力量,一種超越生命之上的精神追求。

把目光從《青天歌捲》中移開,再註視徐渭的其他巨幅草書,那塞天塞地的佈局,狂放離亂的走筆,大江東去的氣勢,你說什麽也不能把它與孤寂、寥落聯繫在一起,與平和、簡遠聯繫在一起。他展示的是雄健,壯美,恣肆,豪放。徐渭與平庸,輕巧,小傢子氣是絶緣的,他以特有的狂態為中國書法史添加了濃重的一筆,即使是“顛張醉素,”也不得不遜他一席之地。可是,他那狂態十足富有創新的書法風格同樣不為時人所看重。不看重就讓人不看重唄,沒有什麽了不起的。重要的是書者要有自知之明。徐渭在《題自書一枝堂帖》中十分感嘆:“高書不入俗眼,入俗眼者必非高書。然此言衹可與知者道,難與俗人言也。”你聽,徐渭有多狂多倔強!他不願“多買胭脂畫牡丹”,也不願“以近而忽之”後的隨大流,照樣取其意氣,寫他自己所謂“真我面目”的字,他之自言“吾書第一”,真是對時人俗眼的一種有力的反撥。三四百年之後,猶令人想見他當時堅定不移不為時風所惑的大勇氣。這種勇氣,這番見解,自是大傢的風采。

今天,我們欣賞徐渭的書法,側重點也正是基於他變化了我們的整個視覺:論其大局,論其氣勢,論其時代意義。當然,在徐渭這個“不平衡怪物”的筆下,我還註意到了他所獨具的“各趨極端”的氣質傾嚮,而這種氣質的形成之因,卻是社會對他的不公平的待遇和他對世道人生的一種反抗,而最後凝結為超乎常人的一個“奇”字。徐渭曾於四十五歲作《自為墓志銘》,說到他自己的為人:“度於義,無所關時,輒疏放,不為儒縛;一涉義所否,幹恥詬,介穢廉,雖斷頭不可奪。故其死也,親莫製,友莫解焉。尤不善治生,死之日至無以葬。”難怪袁宏道驚呼:“餘謂文長,無之而不奇者也。無之而不奇,斯無之而不奇也,悲夫!”這樣一個“無之而不奇”的特徵,也許便是我們平常所謂的“天才”特徵。天才是什麽?我的理解便是創造,精神之光穿透生命表層的創造,革故鼎新從無到有的創造,在內外兩界壓抑與反壓抑,反抗與順從,墮落與升華的角力過程中的創造。

徐渭成功了。

他生前貧病交加,身無分文,窮睏潦倒,但他卻在身後給我們留下了一筆巨大的財富,教後人享用不盡……