| 文集列表 |

|

|

|

|

绝妙好词 绝妙好词 绝妙好词 绝妙好词

词是我国古典文学形式之一。它萌芽于隋代及唐初,唐末五代逐渐盛行,到了宋代进入成熟、繁荣期。词本来是一种配合乐谱组织文字的歌诗,所以当初称为“曲子词”,简称“曲”、“曲子”。因为是“应歌”之作,故有“倚声填词”之称。北宋中叶以后,词逐渐脱离音乐而独立,文人始把它当作一种新的诗体来写作。词也叫长短句、诗余、乐府等。长短句是就词的句式而言的,少则一字,多则十余字,与句式整齐的近体诗不同,故有是称。诗余是指填词出于诗人之余事,宋人编诗集时,常附词于诗后,标题为诗余。乐府之称大概是因为词“倚乐而歌”,与前代乐府诗相类。

词与音乐的关系非同寻常。我国古代诗歌历来和音乐有着密切关系,或“以乐从诗”,如《诗经》三百篇,孔子皆弦歌之,风、雅、颂的划分,其标准就是音乐的归类;或“以诗从乐”,汉魏六朝乐府诗即依调作歌。先秦流行的音乐为“雅乐”,汉魏以来流行“清乐”。隋唐之际,在汉族民间音乐的基础上,糅合少数民族及外来音乐形成了一种新型的民族音乐———“燕乐”。它的音节丰富多彩,节奏灵活多变,很快占据了乐坛的主导地位。为配合“燕乐”歌唱,乐工伶人们以当时流行的齐声的五、七言律诗、绝句入乐,这就是盛行一时的“声诗”。但整齐、短小的齐声律诗、绝句终究难与曲调繁富多变的“燕乐”相协调。民间艺人们尝试用参差不齐的长短句直接来配合“燕乐”歌唱,取得良好效果。这种民间唱词就是词体的起源。由于民间词的广泛流传,一些文人也“倚声填词”,开始了词的创作。

现在见到的最早的词,是敦煌发现的曲子词,创作年代大致在盛唐到五代之间,大多是民间的作品,题材广泛,内容也较丰富,词风质朴清新,有浓厚的生活气息。虽然较之同时或后来文人之作,艺术上还显得较为粗糙,但也不乏想象丰富、语言生动的优秀之作。现存最早的文人词,据传是李白的《忆秦娥》和《菩萨蛮》。中唐之际,有张志和、韦应物、戴叔伦、王建、刘禹锡、白居易等先后继起,张志和的《渔歌子》、白居易的《忆江南》都是传唱不衰的佳作。这个时期,文人填词不过偶尔为之,他们的主要精力仍在诗文上。

晚唐五代时,文人填词之风才兴盛起来,并形成“花间”、“南唐”两大词派。“花间派”因后蜀赵承祚所编《花间集》而得名,它的鼻祖是晚唐词人温庭筠。他是著名诗人,与李商隐齐名,号称“温、李”,但他在文学史上的贡献却不在诗而在词。他是第一个真正致力于创作词的文人。他性格倨傲又浪漫放纵,尽管文才敏捷,却屡试不中,终生沉沦。他经常与歌妓为伍,并投入正统文人所不耻的“艳情”题材创作中,而能配合乐曲、节奏多变的长短句比诗更能传达柔媚香艳的情思。他的词音声繁会,针缕细密,深婉密丽,达到了相当高的艺术水准,对词体的确立有着奠基之功,开创了婉约词的先河。继温庭筠之后,“花间派”词人中成就最高的是前蜀的韦庄。“南唐词派”的代表人物是后主李煜,其早期作品多写宫廷生活,后期作品大多是抒写对往昔生活的追忆和悔恨,词风也由早期的风流倜傥转为后期的哀怨忧患。

总的说来,唐五代文人词产生于歌舞享乐的社会环境下,多把眼光盯在深闺绣房、秦楼楚馆,只留心身边花间月下浅斟低唱的生活,作词的目的多为娱宾遣兴、抒发情爱。与民间词相比,其社会内容、题材远逊一筹。但文人词毕竟将艺术上、体式上还比较稚嫩的民间词发展到一个成熟的阶段,使处于自由不定型状态的民间词上升为有严格体式要求的定型化词体。需要说明的是,燕乐比起前代那类“中正和平”、“乐而不淫”的雅乐、清乐来,属于一种“俗”乐,而且多在酒宴歌席上由歌妓舞妾唱奏(故也称宴乐),因而多属“艳歌”、“艳曲”、“女音”。配合燕乐歌唱的“词”,也就带着明显的“俗”气。花间派以来词主艳情,柔媚婉约,实在与“倚声填词”、协乐歌词的性质分不开。

在唐五代、宋初文人士大夫心目中,词不过是流行于街头巷尾的俗曲子而已,与可以抒情言志的正统诗文绝对不同。他们对填词多半都很轻蔑,认为文各有体,“诗庄词媚”, “词别是一家”,因而只把填词听歌当作一种赏心悦目的消遣性娱乐。北宋仁宗朝以前,词坛基本处于沉寂状态。稍后的晏殊、欧阳修等不过是承袭五代余绪,词调仍以小令为主,词风、词体均无新的成就。直到以柳永为代表的“市民词”兴起,慢词、长调登台亮相,宋词才真正进入繁荣发展的新时代。

先让我们了解一点有关词体的知识。从外在形式看,词与近体诗显著的区别在于它的句式长短参差,形式灵活,好像漫无章法,其实极有法度。它既精心讲究声律,又有参差不齐的艺术形式;既适合音乐的特殊要求,又是从诗歌句式、格律的长期发展中孕育而成的。词在体制上的诸多特点,首先是由词调决定的。词调是指作词时所依据的乐谱,而乐谱是由不同的宫调确定的。宫调由七音十二律配合组成高下不同的乐曲音阶。所谓“倚声填词”即首先依据宫调创制出词调,然后按照词调所规定的音节声调和乐段乐句去填写词章。词调的声情既受宫调的制约,又比宫调更为细致,更为丰富。为了区别成百上千的词调,每一种词调都有特定的名称,叫做 “词牌”。现存的词调有一千多种。有些调名本来是乐曲的名称,有的则本来是词的题目。绝大多数的调名与词的题目没有关系,词人常在一首词的调名下写出词题或小序。每一种词调一经前人创制,用文字声律定型下来,使词格律化,就能够脱离乐曲单独流传。所以,词与音乐脱离关系后,原来的词乐不断散亡,词调名就成为词的某一种段数、句数、字数和平仄、用韵格式的符号,所谓“调有定句,句有定字,字有定声”。

词调一般根据词曲分成令、引、近、慢等不同的种类。令曲大多为短小的曲子,令也就成为对短小词曲的泛称。引曲是大曲正曲之前序曲中的一部分。近曲又称近拍,是由慢渐快部分用的曲子。慢曲子指悠扬舒缓的曲调。词曲中的令、引、近、慢主要指音乐的节拍,与词的长短关系不大。词与音乐脱离关系,成为独立的抒情文体时,它们就虚有其名了。后人根据词的文字多少,把词分为小令、中调、长调三类,58字以内为小令,59至90字为中调,91字以上为长调。

词在结构上要分片。词每分一段就叫一片,也叫一阕、一遍。词体分片原是乐曲分“遍”在填词上的体现。词体共有一、二、三、四片四种,习惯上分称单调、双调、三叠、四叠。双调最为常见,一般前、后两阕字数相等或基本相等,平仄也相同。

词讲究平仄。词的平仄格式来源于近体诗的声律要求。近体诗要求一句中平声字与仄声字(上、去、入声)交错使用,以使音节抑扬起伏,避免单调。词由于句式差参不齐,从一字句到十一字句错综使用,因而平仄的格式比诗律更严格更复杂,“审音用字”非常讲究。后人把前人每一种词调的作品的句法和平仄分别加以概括,建立了各种词调的平仄格式,这就是词谱。词也讲究对仗与用韵,总的说来,比诗要自由得多。

唐五代、宋初文人词所用的词调基本上都是小令。以短章小词配合令曲,表现力受到很大局限。随着宋代“盛世”局面的到来,歌台舞榭间传唱的词,也呼唤着新声。宋仁宗时期,一生飘泊、沉沦潦倒而又精通音律的柳永与民间乐工、歌妓密切合作,创制了新的腔调,终于将体制短小、音促弦急的小令衍为体制宏大、音缓拍慢的长调,把词的发展带入了一个新的阶段。词的篇幅拉长了,容量加大了,表现手段自然也推陈出新。柳永把汉赋辅张扬厉、纵情描写的表现手法大量运用到词中来,使词作层层铺叙、淋漓酣畅,并善于吸收民间俚俗语言,与前代文人词大异其趣,很快风靡一时,以至于“凡有井水处,即能歌柳词”。北宋晚期的文人周邦彦在继承柳永的基础上,把慢词长调的创制带到了一个新的境地。他一方面继续创制新调,音声更为繁复多变,章法多出奇创新;另一方面由于他精通音乐,工于声律,所以整理词调,审音制律,使长调走向精严的格律化。他也有意识地摒除柳永词的“俚俗”,走上了一条“醇雅”之路。他影响了整整一代宋词人。

柳永、周邦彦在词史上的贡献在于词法的扩展和完善,词风词境则仍不过花间月下、醇酒尊前、男欢女爱、离愁别绪之类的婉约柔媚词。这固然与词体的协乐而歌分不开,但北宋升平时代城市经济的高度发展、商品经济的日益兴盛及因之而来的城市繁华富丽、歌咏升平的生活面貌才是北宋词坛一片“绮罗香泽之态”、“宛转绸缪之度”的深层次原因。尤其是柳永的词,代表了城市市民文学,与重道、崇雅的正统文学大异其趣,纯粹是一种俗文学。

在狭小的视野里精细地描摹刻镂个人的恋情婉思,阻碍了词的进一步发展。词要获得新的生命力,就必须从“应歌”和“艳科”的圈子里走出来,拓宽意境,扩大表现功能,表达多侧面的思想感情。这个任务历史地落在豪放杰出的苏轼身上。在他之前的范仲淹、王安石已把词的题材向宽拓展,苏轼则在题材、内容、风格、气势上都彻底为词体的发展带来了全新的面貌。他一扫香软柔媚的儿女脂粉气,用词尽情地表现人生中各种各样的情趣和感慨,表现出强烈鲜明的个性色彩。词风慷慨激昂、豪迈雄壮。他打破词调的僵化,摆脱了音乐、声律对词的束缚。南宋词人刘辰翁在《辛弃疾词序》中称:“词至东坡,倾荡磊落,如诗如文,如天地奇观。”苏词一出,因其作者的人望和文名,又因其高雅的词风,文人、士大夫对词(主要是雅词)的偏见逐渐消除,加入到作词的行列中来,宋词才由此走向了全面的繁荣。至此,词坛上婉约词与豪放词两大艺术风格也正式 “分庭抗礼”,雅正词也逐渐取代了柳永以来俚俗词的支配地位。

词至南宋,在北宋的基础上,达到极盛。苏轼之后,北宋词坛仍以传统的婉约词为主流。北宋末年,官僚士大夫纵情声色、挥霍侈糜,词坛上充斥着颓靡之音。“靖康之变”后,面对国家的危亡,民族的耻辱,人民的苦难,文人再不能沉潜于剪红刻翠、浅斟低唱的创作中。收复沦陷的国土,解救苦难的人民,成为这场巨大民族灾难中振奋起来的爱国主义文学的主题。这种慷慨激昂的情绪,自然不是婉约柔媚词风所能表达的。一些词人自觉地将家国之痛、身世之慨倾注于笔端,以词的形式悲歌呐喊,走上了苏轼开辟的词体解放之路。这就是南渡词人群,代表人物有李纲、岳飞、赵鼎、张元干、胡铨等。女词人李清照南渡以后婉约词的词风也有明显转变,融入了家国之恨。在南宋成长起来的陆游、张孝祥等发扬南渡词人的爱国豪放词传统,词风进一步成熟。辛弃疾的出现,标志着豪放词高峰期的到来,他用词抒写积郁于胸的真情实感,表达收复中原、抗金救国的坚定决心,批判妥协投降政策,抒发壮志难酬的悲愤。他还写下了大量歌咏壮丽河山、描绘田园风情的作品。他进一步解放词体,扩大了词的表现范围;不仅以文为词,以诗为词,甚至在词中任意驱遣经、史、子、集,大量用典。他成功地吸取婉约词的艺术经验,在苏轼及南宋豪放词的基础上,形成了雄豪、博大、隽峭的“稼轩体”,彻底打破了婉约词一统天下的格局。此后,几乎所有的南宋词人都不同程度地受到“稼轩体”的影响,向他的词风倾斜或渗透。稍后的陈亮、刘过,南宋后期的刘克庄,是辛弃疾后南宋豪放词的代表作家。

随着南宋苟安局面的形成,江南社会经济得以恢复和发展。“一勺西湖水,渡江来百年歌舞,百年酣醉”(南宋?文及翁《贺新郎》),“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风吹得游人醉,直把杭州作汴州”(南宋?林升)。江南水乡、西子湖畔的绰约风姿,临安城里的歌舞升平,再次为婉约词的复兴提供了温床。当然,辛派词人也创作过一些婉约词;南宋前期也有些人坚持着婉约词的创作,但总的说来,南宋前期是爱国豪放词统治词坛的时代,婉约词没有多少影响。直到姜夔出现,南宋婉约词才又大放异彩,获得生机。

在辛派豪放词的推动下,婉约词难再重蹈传统老路,必须选择一条革新之路。由于统治者的倡导,及一些文人士大夫的实践,儒家“乐而不淫”、“温柔敦厚”的诗教之说逐步渗透到词坛中来,婉约词向着雅正方向演变。雅词的艺术追求是通过“雕琢之美”实现的,因而词的格律、用字更加工整完美。雅词不仅努力摒去传统艳词的“浮艳”、“淫佚”,而且着力表现士大夫文人“风雅清脱”的生活情致,并抒发他们对锦绣河山的热爱及家国、身世的感慨,从而部分地拓宽了词的题材。姜夔存词仅八十余首,但几乎都是严肃认真与精雕细刻之作。他继承周邦彦格律精严的传统,又着力于新的发展;矫正了艳词的圆俗与软媚,又纠正了辛派末流词人的粗糙与叫噪,开创了幽韵冷香、骚雅峭拔的词风,影响了南宋后期的一批词人。清人朱彝尊在《黑蝶斋诗余序》中说:“词莫善于姜夔,宗之者张辑、卢祖皋、史达祖、吴文英、蒋捷、王沂孙、张炎、周密、陈允平、张翥、杨基,皆具夔一体。”汪森在《词综序》里也有类似的评论:“鄱阳姜夔出,句琢字炼,归于醇雅。于是史达祖、高观国羽翼之,张辑、吴文英师之于前,赵亦夫、周密、陈允衡、王沂孙、张炎、张翥效之于后。譬之于乐,舞箫至于九变,而词之能事毕矣。”从而造就了南宋一大批婉约、格律词人。其中吴文英在词艺深化方面又做出了独特的贡献,开创出一种超逸沉博、密丽深涩的词风。

辛弃疾、姜夔、吴文英鼎足而三,其作品的思想内容、艺术技巧、风格体式,均已达到极致,堪称词史的高峰之巅。唐宋及后世所有的词人,都未能超出他们的成就。

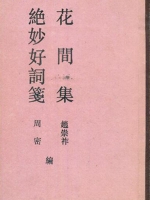

《绝妙好词》收选的就是南宋婉约、格律派词人的作品。尽管豪放派词人的作品也有收录,但皆取其婉约、雅正之作。它的问世反映了当时词坛的风尚与选编者周密的艺术追求。关于周密的生平、艺术风格,我们将放在“评价”部分介绍。

本书在元明数百年间版本少有流传,不为世人所知。清康熙二十四年柯煜才从江苏常熟钱氏绛云楼得到秘藏抄本,刊刻传世。其后又有康熙三十七年高士奇清吟堂重刻批校本。乾隆年间查为仁、厉鹗出笺本,笺释本事,对原作多有疏通证明之功,由查氏澹宜书屋刊行。道光中,余集、徐又分别作续抄、补录,徐氏爱日轩刻本即由查氏笺本和续抄、补录组成,后收入《四部备要》,较为通行。解放后中华书局曾据此本校订排印出版。近年,上海古籍出版社又出爱日轩刻本影印本,海南出版社、三秦出版社出有横排、标点、注析本。

【评价】

《绝妙好词》大体上反映了南宋词坛婉约格律词的艺术成就,也集中体现了选编者周密的词学观点、审美趣味及艺术追求。

周密(公元1232~1298年),字公瑾,号草窗、萍洲,又号四水潜夫、弁阳老人。原籍济南,流寓吴兴(今浙江湖州)。宋末长客临安(今浙江杭州)。理宗淳中做过义乌(今属浙江)令。宋亡后隐居不仕。他工诗词,擅书画。早年曾从音乐家杨缵学词,后与张枢(词人张炎之父)等结为西湖词社,定期集会,传觞赋咏。多与名士及词坛耆宿交游。他是宋末三大词人之一,与王沂孙(约公元1240~约1290年)、张炎(公元1248~约1322年)齐名。他的词远承周邦彦,近袭姜夔、吴文英,精美清丽,格律谨严。宋亡前多应答之作,以风雅闲情、湖山胜景为主要题材;宋亡后的作品,思想内容与艺术上均有明显提高,反复咏叹国破家亡的伤痛与悲惋,词风凄咽苍凉,词旨隐晦,寄托遥远。词集名《萍洲渔笛谱》(一名《草窗词》),存词一百五十余首。他的著作很丰富,以辑录旧闻为主,有《齐东野语》、《武林旧事》、《癸辛杂识》、《云烟过眼录》等。

宋人编词选,留传至今的除《绝妙好词》外,还有四部。第一部是南宋曾(公元?~1155年)编定于绍兴十六年(公元1146年)的《乐府雅词》,这是今存最早的一部宋人编宋词集。它按作品的内容、性质与卷排列,以“雅正”为选词标准,反“软媚”与俚俗,因而不选北宋柳永、晏殊、晏几道、黄庭坚、秦观等人的词,得词家仅五十人。第二部是南宋黄升编《花庵词选》,成书于淳九年(公元1249年),前十卷为《唐宋诸贤绝妙词选》,收唐五代词二十六家,北宋词一百零八家;后十卷为《中兴以来绝妙词选》,收南宋词人八十九家;集后附编者自作词三十八首。该书按词人生卒先后选录,推尊有革新色彩和思想性较强的苏辛词派,录辛弃疾、刘克庄词各四十二首,居诸家之首,苏轼词三十一首;但对其它风格的词也兼收并蓄,如收姜夔词三十四首,因而比较客观地体现了宋词发展中各家的面目。第三部是南宋赵闻礼编《阳春白雪》,共收词六百七十一首,得词家二百三十多人,分正集八卷,外集一卷,所选词不以时代先后为序,每卷中先慢词,后令词,各卷词调又每见重出,似乎是随选随抄、随意分卷的。卷一至卷三多北宋词,卷四以下绝大多数为南宋词。正集八卷所选,都是以婉约、雅正为主的作品,外集则多收张元干、辛弃疾、刘过等人的豪放悲壮之作。第四部为南宋何士信编《草堂诗余》,共四卷,选唐、五代、宋词三百六十七首,尤以北宋周邦彦、柳永、苏轼、秦观四家词为多。它按四季景色及节俗、人事分类,完全是为了方便歌妓按季节、按具体场合选调演唱。

《绝妙好词》成书于元初,基本按作者的时代先后分卷排列。与以上四部词选相比,它以精选风格相近的作家作品而著称。所收各家词家,除周密本人录二十二首为第一外,以下分别为吴文英十六首,姜夔、李莱老各十三首,李彭老、施岳各十二首(今传本施岳佚六首),王沂孙、史达祖、卢祖皋各十首。他们都是南宋词坛上以婉约词著称的词人。对那些当时不名于世的词人词作,只要词风醇雅,也选取一、二首。有些词作正是赖此选本才留传下来的。

《绝妙好词》的共同特色首先是词风雅正。崇雅是南宋词坛的风气所向。吴文英论词有云“下字欲其雅,不雅则近乎令之体”,张炎也力主“词俗雅而正”。周密本人学问渊雅,修养博雅,素有雅志,作词主张“靡丽不失为国风之正,闲雅不失为骚雅之赋”,工雅自然成为他选词的基本标准。对于辛派词人慷慨激昂的豪放词,他认为词风非雅,不予收录;书中所收张孝祥、陆游、辛弃疾、刘过等人的词作,皆属雅正之作。那些俚俗轻慢之词,媚事权贵的谄词呓语,也一概不录。所以,清人戈载称“《绝妙好词》采掇精华,并非雅音正轨”;朱彝尊也称“《绝妙好词》选本中多俊语,方诸《草堂》所录,雅俗殊分”;余集序《绝妙好词》也称其“人不求备,词不求多,而蕴藉雅饬,远胜《草堂》、《花庵》诸刻”。

《绝妙好词》所选作品皆讲究声韵格律和锻字炼字,重视词的艺术。这也是姜夔之后南宋婉约词作者的艺术追求。杨缵、张枢、周密等共结西湖吟社,在酬唱过程中切磋声律和字韵。杨缵有“作词五要”,前四条都是对声律的要求:择腔、择律、填词按谱、随律押韵。张炎在《词源》中谈及其父张枢填词协声律的情况时说:“先人晓畅音律……每作一词,必使歌者按之,稍有不协,随即改正。”张炎也强调作词用字要“深加锻炼,字字敲打得响”。西湖吟社词友的格律词在《绝妙好词》中占有较大的比例,他们大都能自制谱,自度曲,能精研细察声韵音律间的微妙变化,词作抑扬跌宕,富有音乐和节奏之美。难怪清人钱遵王推崇《绝妙好词》“清言秀句,层见叠出,诚词家之南董也”。

《绝妙好词》还重视词的内在意趣和韵味。这也是承袭着姜夔、吴文英所开创的词风。姜、吴矫正了传统婉约词的软媚,词作意趣高远,尤擅托物比兴,在咏物词中融入黍离之悲与家国兴叹,别具神味。张炎论词,主张“词以意趣为主,要不蹈袭前人语意”。周密也认为词和书画一样,应具备内在的意韵。

《绝妙好词》的独特风格体现了周密及以西湖吟社为代表的宋末临安词人的词学观点。张炎以其《词源》从理论上系统总结了他们的作词原则和方法,《绝妙好词》则从材料上全面提供了这一流派的典范作品和艺术趣尚。张炎对《绝妙好词》称誉颇高,认为“近代词人用功者多,如《阳春白雪》,如《绝妙好词》,亦自可观”;虽然 “《绝妙词选》亦自可观,但所取不精一。岂若周草窗所选《绝妙好词》之为精粹”?清人对它也情有独钟,谭献《复堂词话》称之“南宋乐府,清词妙句,略尽于此”;高士奇誉之“披沙拣金……亦云精矣”;《四库全书总目提要》称之“去取谨严,犹在曾《乐府雅词》、黄升《花庵词选》之上”;瓣香姜夔、张炎等人的清代浙派词人厉鄂则更把《绝妙好词》视为“词家之准的”。

对《绝妙好词》及南宋婉约、格律词应采取实事求是的科学分析态度,既不能评价过高,也不能消极否定。如果说明清词评家对之称誉过高的话,那么近代以来又出现了一味贬低婉约、格律词,抬高豪放词的偏颇观点,如词学界一度以苏、辛爱国豪放词为两宋词的主流,认为姜夔、吴文英、张炎等刻意追求形式,讲究词法,雕琢字面,推敲声韵,不过是依附于统治阶级的清客词人,代表了南宋士大夫的消极思想和个人享乐思想,是词坛上逃避现实、偏重格律的逆流。这种观点伴随新文学运动反传统的思潮而产生,当然具有其合理与进步的内核,但它以过分偏颇的两极意识片面强调思想性,忽视了思想性与艺术性的统一,对南宋格律词的艺术成就认识是不够的。

我们认为,南宋婉约词沿着典雅的道路发展,艺术表现是日趋精致的。经过姜、吴词人的努力,词的声律格式日趋精严,字声与音律的搭配也更加完善,这对于保证词体的特有魅力,维护词的艺术美具有积极的意义,不应简单否定。事实上,当时的词坛上,确有一些人只知按词的格式填词,只敢跟在周邦彦身后亦步亦趋,甚至闹了语意费解、误读字音的笑话,破坏了词的声律美。而一些豪放词由于过分强调抒发胸臆,往往忽视词体本身的艺术特性,不免流于粗糙、放率,甚至给人“叫嚣”、“逞才使气”之感。姜、吴一派的艺术追求也是对词坛上这两股“歪风”的匡救。

当然,由于南宋婉约、格律词的创作题材仍过于狭窄,《绝妙好词》除部分作品尚能以“荆棘之悲”而“志黍离之感”,抒发“凄调”、“哀思”外,大量的作品是“妍手咏西湖之丽景,尽是家薄醉尊前,按红牙之小拍,清歌扇底,度白雪之新声”,及“登山临水”、“惜别怀人”之作(柯昱序)。不少词篇仍只在“莺莺燕燕”的圈子里打转,音律、章法、题材因循守旧,落入俗套。但许多作品对亲情、友情、恋情、别情等方面的情感经验、审美经验、艺术经验,也不无借鉴价值。而词人以深婉缠绵的艺术形式表现对祖国和山川的热爱,维护文人的尊严和民族的气节,抒发亡国之痛和身世之慨,尽管这类作品在词集中不占多数,表现力也较弱,仍然有积极的思想意义和审美价值。

|

|

|

|