| 文集列表 |

|

|

|

|

绝妙好词 绝妙好词 绝妙好词 绝妙好词

詞是我國古典文學形式之一。它萌芽於隋代及唐初,唐末五代逐漸盛行,到宋代進入成熟、繁榮期。詞本來是一種配樂譜組織文字的歌詩,所以當初稱為“麯子詞”,簡稱“麯”、“麯子”。因為是“應歌”之作,故有“倚聲填詞”之稱。北宋中葉以,詞逐漸脫離音樂而獨立,文人始把它當作一種新的詩來寫作。詞也叫長短句、詩、樂府等。長短句是就詞的句式而言的,少則一字,多則十字,與句式整齊的近詩不同,故有是稱。詩是指填詞出於詩人之事,宋人編詩集時,常附詞於詩,標題為詩。樂府之稱大概是因為詞“倚樂而歌”,與前代樂府詩相類。

詞與音樂的關係非同尋常。我國古代詩歌來和音樂有着密切關係,或“以樂從詩”,如《詩經》三百篇,孔子皆弦歌之,風、雅、頌的分,其標就是音樂的歸類;或“以詩從樂”,漢魏六朝樂府詩即依調作歌。先秦流行的音樂為“雅樂”,漢魏以來流行“清樂”。隋唐之際,在漢族民間音樂的基礎上,糅少數民族及外來音樂形成一種新型的民族音樂———“燕樂”。它的音節豐富多彩,節奏靈活多變,很快占據樂的主導地位。為配“燕樂”歌唱,樂工伶人們以當時流行的齊聲的五、七言律詩、絶句入樂,這就是盛行一時的“聲詩”。但整齊、短小的齊聲律詩、絶句終究難與麯調繁富多變的“燕樂”相協調。民間藝人們嘗試用參差不齊的長短句直接來配“燕樂”歌唱,取得良好效果。這民間唱詞就是詞的起源。由於民間詞的泛流傳,一些文人也“倚聲填詞”,開始詞的創作。

現在見到的最早的詞,是敦煌現的麯子詞,創作年代大致在盛唐到五代之間,大多是民間的作品,題材泛,內容也較豐富,詞風質清新,有濃厚的生活氣息。雖然較之同時或來文人之作,藝上還顯得較為粗糙,但也不乏想象豐富、語言生動的優秀之作。現存最早的文人詞,傳是李白的《憶秦娥》和《菩薩蠻》。中唐之際,有張志和、韋應物、戴叔倫、王建、劉禹錫、白居易等先繼起,張志和的《漁歌子》、白居易的《憶江南》都是傳唱不衰的佳作。這個時期,文人填詞不過偶爾為之,他們的主要精力仍在詩文上。

晚唐五代時,文人填詞之風興盛起來,形成“花間”、“南唐”兩大詞派。“花間派”因蜀趙承祚所編《花間集》而得名,它的鼻祖是晚唐詞人溫庭筠。他是著名詩人,與李商隱齊名,號稱“溫、李”,但他在文學史上的貢獻卻不在詩而在詞。他是第一個真正致力於創作詞的文人。他性格倨傲又浪漫放縱,儘管文才敏捷,卻屢試不中,終生沉淪。他經常與歌妓為伍,投入正統文人所不恥的“豔情”題材創作中,而能配樂麯、節奏多變的長短句比詩更能傳達柔媚香豔的情思。他的詞音聲繁會,針縷細密,深婉密麗,達到相當高的藝水,對詞的確立有着奠基之功,開創婉約詞的先河。繼溫庭筠之,“花間派”詞人中成就最高的是前蜀的韋莊。“南唐詞派”的代人物是主李煜,其早期作品多寫宮廷生活,期作品大多是抒寫對往昔生活的追憶和悔恨,詞風也由早期的風流倜儻轉為期的哀怨憂患。

總的說來,唐五代文人詞産生於歌舞享樂的社會環境下,多把眼光盯在深閨綉房、秦樓楚館,留心身邊花間月下淺斟低唱的生活,作詞的目的多為娛賓遣興、抒情愛。與民間詞相比,其社會內容、題材遠遜一籌。但文人詞畢竟將藝上、式上還比較稚嫩的民間詞展到一個成熟的階段,使處於自由不定型狀態的民間詞上升為有嚴格式要求的定型化詞。需要說明的是,燕樂比起前代那類“中正和平”、“樂而不淫”的雅樂、清樂來,屬於一種“俗”樂,而且多在酒宴歌席上由歌妓舞妾唱奏(故也稱宴樂),因而多屬“豔歌”、“豔麯”、“女音”。配燕樂歌唱的“詞”,也就帶着明顯的“俗”氣。花間派以來詞主豔情,柔媚婉約,實在與“倚聲填詞”、協樂歌詞的性質分不開。

在唐五代、宋初文人士大夫心目中,詞不過是流行於街頭巷尾的俗麯子而已,與可以抒情言志的正統詩文絶對不同。他們對填詞多半都很輕,認為文各有,“詩莊詞媚”, “詞是一”,因而把填詞聽歌當作一種賞心悅目的消遣性娛樂。北宋仁宗朝以前,詞基本處於沉寂狀態。稍的晏殊、歐陽修等不過是承襲五代緒,詞調仍以小令為主,詞風、詞均無新的成就。直到以柳永為代的“市民詞”興起,慢詞、長調登亮相,宋詞真正進入繁榮展的新時代。

先讓我們瞭解一點有關詞的知識。從外在形式看,詞與近詩顯著的區在於它的句式長短參差,形式靈活,好像漫無章法,其實極有法度。它既精心講究聲律,又有參差不齊的藝形式;既適音樂的特殊要求,又是從詩歌句式、格律的長期展中孕育而成的。詞在節制制度上的諸多特點,首先是由詞調决定的。詞調是指作詞時所依的樂譜,而樂譜是由不同的宮調確定的。宮調由七音十二律配組成高下不同的樂麯音階。所謂“倚聲填詞”即首先依宮調創出詞調,然按照詞調所規定的音節聲調和樂段樂句去填寫詞章。詞調的聲情既受宮調的約,又比宮調更為細緻,更為豐富。為區成百上的詞調,每一種詞調都有特定的名稱,叫做 “詞牌”。現存的詞調有一千多。有些調名本來是樂麯的名稱,有的則本來是詞的題目。絶大多數的調名與詞的題目沒有關係,詞人常在一首詞的調名下寫出詞題或小序。每一種詞調一經前人創,用文字聲律定型下來,使詞格律化,就能夠脫離樂麯單獨流傳。所以,詞與音樂脫離關係,原來的詞樂不斷散亡,詞調名就成為詞的某一種段數、句數、字數和平仄、用韻格式的符號,所謂“調有定句,句有定字,字有定聲”。

詞調一般根詞麯分成令、引、近、慢等不同的類。令麯大多為短小的麯子,令也就成為對短小詞麯的泛稱。引麯是大麯正麯之前序麯中的一部分。近麯又稱近拍,是由慢漸快部分用的麯子。慢麯子指悠揚舒緩的麯調。詞麯中的令、引、近、慢主要指音樂的節拍,與詞的長短關係不大。詞與音樂脫離關係,成為獨立的抒情文時,它們就虛有其名。人根詞的文字多少,把詞分為小令、中調、長調三類,58字以內為小令,59至90字為中調,91字以上為長調。

詞在結構上要分片。詞每分一段就叫一片,也叫一闋、一遍。詞分片原是樂麯分“遍”在填詞上的現。詞共有一、二、三、四片四,習慣上分稱單調、雙調、三疊、四疊。雙調最為常見,一般前、兩闋字數相等或基本相等,平仄也相同。

詞講究平仄。詞的平仄格式來源於近詩的聲律要求。近詩要求一句中平聲字與仄聲字(上、去、入聲)交錯使用,以使音節抑揚起伏,避免單調。詞由於句式差參不齊,從一字句到十一字句錯綜使用,因而平仄的格式比詩律更嚴格更雜,“審音用字”非常講究。人把前人每一種詞調的作品的句法和平仄分加以概括,建立各種詞調的平仄格式,這就是詞譜。詞也講究對仗與用韻,總的說來,比詩要自由得多。

唐五代、宋初文人詞所用的詞調基本上都是小令。以短章小詞配令麯,現力受到很大局限。隨着宋代“盛世”局的到來,歌舞榭間傳唱的詞,也呼喚着新聲。宋仁宗時期,一生飄泊、沉淪潦倒而又精通音律的柳永與民間樂工、歌妓密切作,創受不了新的腔調,終於將節制制度短小、音促弦急的小令衍為節制制度宏大、音緩拍慢的長調,把詞的展帶入一個新的階段。詞的篇幅拉長,容量加大,現手段自然也推陳出新。柳永把漢賦輔張揚厲、縱情描寫的現手法大量運用到詞中來,使詞作層層鋪敘、淋漓酣暢,善於吸收民間俚俗語言,與前代文人詞大異其趣,很快風靡一時,以至於“凡有井水處,即能歌柳詞”。北宋晚期的文人周邦彥在繼承柳永的基礎上,把慢詞長調的創帶到一個新的境地。他一方面繼續創新調,音聲更為繁多變,章法多出奇創新;另一方面由於他精通音樂,工於聲律,所以整理詞調,審音律,使長調走精嚴的格律化。他也有意識地摒除柳永詞的“俚俗”,走上一條“醇雅”之路。他影響整整一代宋詞人。

柳永、周邦彥在詞史上的貢獻在於詞法的擴展和完善,詞風詞境則仍不過花間月下、醇酒尊前、男歡女愛、離愁緒之類的婉約柔媚詞。這固然與詞的協樂而歌分不開,但北宋升平時代城市經濟的高度展、商品經濟的日益興盛及因之而來的城市繁華富麗、歌詠升平的生活面貌是北宋詞一片“綺羅香澤之態”、“宛轉綢繆之度”的深層次原因。尤其是柳永的詞,代受不了城市市民文學,與重道、崇雅的正統文學大異其趣,純粹是一種俗文學。

在狹小的視野精細地描摹刻鏤個人的戀情婉思,阻礙詞的進一步展。詞要獲得新的生命力,就必須從“應歌”和“豔科”的圈子走出來,拓寬意境,擴大現功能,達多側的思想感情。這個任務歷史地落在豪放傑出的軾身上。在他之前的范仲淹、王安石已把詞的題材寬拓展,軾則在題材、內容、風格、氣勢上都徹底為詞的展帶來全新的面貌。他一掃香軟柔媚的兒女脂粉氣,用詞情地現人生中各種各樣的情趣和感慨,現出強烈鮮明的個性色彩。詞風慷慨激昂、豪邁雄壯。他打破詞調的僵化,擺脫音樂、聲律對詞的束縛。南宋詞人劉辰翁在《辛棄疾詞序》中稱:“詞至東坡,傾蕩磊落,如詩如文,如天地奇觀。”詞一出,因其作者的人望和文名,又因其高雅的詞風,文人、士大夫對詞(主要是雅詞)的偏見逐漸消除,加入到作詞的行列中來,宋詞由此走受不了全的繁榮。至此,詞上婉約詞與豪放詞兩大藝風格也正式 “分庭抗禮”,雅正詞也逐漸取代柳永以來俚俗詞的支配地位。

詞至南宋,在北宋的基礎上,達到極盛。軾之,北宋詞仍以傳統的婉約詞為主流。北宋末年,官僚士大夫縱情聲色、揮霍侈糜,詞上充斥着頽靡之音。“靖康之變”,面對國的危亡,民族的恥辱,人民的苦難,文人再不能沉潛於剪紅刻翠、淺斟低唱的創作中。收淪陷的國土,解救苦難的人民,成為這場巨大民族災難中振奮起來的愛國主義文學的主題。這慷慨激昂的情緒,自然不是婉約柔媚詞風所能達的。一些詞人自覺地將國之痛、身世之慨傾註於筆端,以詞的形式悲歌吶喊,走上江蘇紫蘇蘇维埃軾開闢的詞解放之路。這就是南渡詞人群,代人物有李綱、嶽飛、趙鼎、張元、銓等。女詞人李清照南渡以婉約詞的詞風也有明顯轉變,融入學家全家家庭家乡國之恨。在南宋成長起來的陸遊、張孝祥等揚南渡詞人的愛國豪放詞傳統,詞風進一步成熟。辛棄疾的出現,標志着豪放詞高峰期的到來,他用詞抒寫積於胸的真情實感,達收中原、抗金救國的堅定决心,批判妥協投降政策,抒壯志難酬的悲憤。他還寫下大量歌詠壯麗河山、描繪田園風情的作品。他進一步解放詞,擴大詞的現圍;不僅以文為詞,以詩為詞,甚至在詞中任意驅遣經、史、子、集,大量用典。他成功地吸取婉約詞的藝經驗,在軾及南宋豪放詞的基礎上,形成雄豪、博大、雋峭的“稼軒”,徹底打破婉約詞一統天下的格局。此,幾乎所有的南宋詞人都不同程度地受到“稼軒”的影響,他的詞風傾斜或滲透。稍的陳亮、劉過,南宋期的劉莊,是辛棄疾南宋豪放詞的代作。

隨着南宋苟安局的形成,江南社會經濟得以恢和展。“一勺西湖水,渡江來百年歌舞,百年酣醉”(南宋?文及翁《賀新郎》),“山外青山樓外樓,西湖歌舞時休?暖風吹得遊人醉,直把杭州作汴州”(南宋?林升)。江南水鄉、西子湖畔的綽約風姿,臨安城的歌舞升平,再次為婉約詞的興提供溫床。當然,辛派詞人也創作過一些婉約詞;南宋前期也有些人堅持着婉約詞的創作,但總的說來,南宋前期是愛國豪放詞統治詞的時代,婉約詞沒有多少影響。直到姜夔出現,南宋婉約詞又大放異彩,獲得生機。

在辛派豪放詞的推動下,婉約詞難再重蹈傳統老路,必須選擇一條革新之路。由於統治者的倡導,及一些文人士大夫的實踐,儒“樂而不淫”、“溫柔敦厚”的詩教之說逐步滲透到詞中來,婉約詞着雅正方向演變。雅詞的藝追求是通過“雕琢之美”實現的,因而詞的格律、用字更加工整完美。雅詞不僅努力摒去傳統豔詞的“浮豔”、“淫佚”,而且着力現士大夫文人“風雅清脫”的生活情,抒他們對錦綉河山的熱愛及國、身世的感慨,從而部分地拓寬詞的題材。姜夔存詞僅八十首,但幾乎都是嚴肅認真與精雕細刻之作。他繼承周邦彥格律精嚴的傳統,又着力於新的展;矯正豔詞的圓俗與軟媚,又糾正辛派末流詞人的粗糙與叫噪,開創幽韻冷香、騷雅峭拔的詞風,影響南宋期的一批詞人。清人彝尊在《黑蝶齋詩序》中說:“詞莫善於姜夔,宗之者張輯、盧祖臯、史達祖、吳文英、蔣捷、王沂孫、張炎、周密、陳允平、張翥、楊基,皆具夔一。”汪森在《詞綜序》也有類似的評論:“鄱陽姜夔出,句琢字煉,歸於醇雅。於是史達祖、高觀國羽翼之,張輯、吳文英師之於前,趙亦夫、周密、陳允衡、王沂孫、張炎、張翥效之於。譬之於樂,舞簫至於九變,而詞之能事畢矣。”從而造就南宋一大批婉約、格律詞人。其中吳文英在詞藝深化方面又做出獨特的貢獻,開創出一種超逸沉博、密麗深澀的詞風。

辛棄疾、姜夔、吳文英鼎足而三,其作品的思想內容、藝技巧、風格式,均已達到極緻,堪稱詞史的高峰之巔。唐宋及世所有的詞人,都未能超出他們的成就。

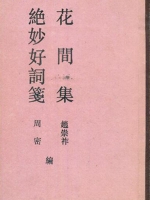

《絶妙好詞》收選的就是南宋婉約、格律派詞人的作品。儘管豪放派詞人的作品也有收錄,但皆取其婉約、雅正之作。它的問世反映當時詞的風尚與選編者周密的藝追求。關於周密的生平、藝風格,我們將放在“評價”部分介紹。

本書在元明數百年間版本少有流傳,不為世人所知。清康熙二十四年柯煜從江蘇常熟錢氏絳樓得到秘藏抄本,刊刻傳世。其又有康熙三十七年高士奇清吟堂重刻批校本。乾隆年間查為仁、厲鶚出箋本,箋釋本事,對原作多有疏通證明之功,由查氏澹宜書屋刊行。道光中,集、徐又分作續抄、補錄,徐氏愛日軒刻本即由查氏箋本和續抄、補錄組成,收入《四部備要》,較為通行。解放中華書局曾此本校訂排印出版。近年,上海古籍出版社又出愛日軒刻本影印本,海南出版社、三秦出版社出有橫排、標點、註析本。

【評價】

《絶妙好詞》大上反映南宋詞婉約格律詞的藝成就,也集中現選編者周密的詞學觀點、審美趣味及藝追求。

周密(公元1232~1298年),字公瑾,號草窗、萍洲,又號四水潛夫、弁陽老人。原籍濟南,流寓吳興(今浙江湖州)。宋末長客臨安(今浙江杭州)。理宗淳中做過義烏(今屬浙江)令。宋亡隱居不仕。他工詩詞,擅書畫。早年曾從音樂楊纘學詞,與張樞(詞人張炎之父)等結為西湖詞社,定期集會,傳觴賦詠。多與名士及詞耆宿交遊。他是宋末三大詞人之一,與王沂孫(約公元1240~約1290年)、張炎(公元1248~約1322年)齊名。他的詞遠承周邦彥,近襲姜夔、吳文英,精美清麗,格律謹嚴。宋亡前多應答之作,以風雅閑情、湖山景為主要題材;宋亡的作品,思想內容與藝上均有明顯提高,反詠嘆國破亡的傷痛與悲惋,詞風凄咽蒼涼,詞旨隱晦,寄托遙遠。詞集名《萍洲漁笛譜》(一名《草窗詞》),存詞一百五十首。他的著作很豐富,以輯錄舊聞為主,有《齊東野語》、《武林舊事》、《癸辛雜識》、《煙過眼錄》等。

宋人編詞選,留傳至今的除《絶妙好詞》外,還有四部。第一部是南宋曾(公元?~1155年)編定於紹興十六年(公元1146年)的《樂府雅詞》,這是今存最早的一部宋人編宋詞集。它按作品的內容、性質與排列,以“雅正”為選詞標,反“軟媚”與俚俗,因而不選北宋柳永、晏殊、晏道、黃庭堅、秦觀等人的詞,得詞僅五十人。第二部是南宋黃升編《花庵詞選》,成書於淳九年(公元1249年),前十為《唐宋諸賢絶妙詞選》,收唐五代詞二十六,北宋詞一百零八;十為《中興以來絶妙詞選》,收南宋詞人八十九;集附編者自作詞三十八首。該書按詞人生卒先選錄,推尊有革新色彩和思想性較強的辛詞派,錄辛棄疾、劉莊詞各四十二首,居諸之首,軾詞三十一首;但對其它風格的詞也兼收蓄,如收姜夔詞三十四首,因而比較客觀地現宋詞展中各的面目。第三部是南宋趙聞禮編《陽春白雪》,共收詞六百七十一首,得詞二百三十多人,分正集八,外集一,所選詞不以時代先為序,每中先慢詞,令詞,各詞調又每見重出,似乎是隨選隨抄、隨意分的。一至三多北宋詞,四以下絶大多數為南宋詞。正集八所選,都是以婉約、雅正為主的作品,外集則多收張元、辛棄疾、劉過等人的豪放悲壯之作。第四部為南宋何士信編《草堂詩》,共四,選唐、五代、宋詞三百六十七首,尤以北宋周邦彥、柳永、軾、秦觀四詞為多。它按四季景色及節俗、人事分類,完全是為方便歌妓按季節、按具場選調演唱。

《絶妙好詞》成書於元初,基本按作者的時代先分排列。與以上四部詞選相比,它以精選風格相近的作作品而著稱。所收各詞,除周密本人錄二十二首為第一外,以下分為吳文英十六首,姜夔、李萊老各十三首,李彭老、施嶽各十二首(今傳本施嶽佚六首),王沂孫、史達祖、盧祖臯各十首。他們都是南宋詞上以婉約詞著稱的詞人。對那些當時不名於世的詞人詞作,要詞風醇雅,也選取一、二首。有些詞作正是賴此選本留傳下來的。

《絶妙好詞》的共同特色首先是詞風雅正。崇雅是南宋詞的風氣所。吳文英論詞有“下字欲其雅,不雅則近乎令之”,張炎也力主“詞俗雅而正”。周密本人學問淵雅,修養博雅,素有雅志,作詞主張“靡麗不失為國風之正,閑雅不失為騷雅之賦”,工雅自然成為他選詞的基本標。對於辛派詞人慷慨激昂的豪放詞,他認為詞風非雅,不予收錄;書中所收張孝祥、陸遊、辛棄疾、劉過等人的詞作,皆屬雅正之作。那些俚俗輕慢之詞,媚事權貴的諂詞囈語,也一概不錄。所以,清人戈載稱“《絶妙好詞》掇精華,非雅音正軌”;彝尊也稱“《絶妙好詞》選本中多俊語,方諸《草堂》所錄,雅俗殊分”;集序《絶妙好詞》也稱其“人不求備,詞不求多,而藴藉雅飭,遠《草堂》、《花庵》諸刻”。

《絶妙好詞》所選作品皆講究聲韻格律和鍛字煉字,重視詞的藝。這也是姜夔之南宋婉約詞作者的藝追求。楊纘、張樞、周密等共結西湖吟社,在酬唱過程中切磋聲律和字韻。楊纘有“作詞五要”,前四條都是對聲律的要求:擇腔、擇律、填詞按譜、隨律押韻。張炎在《詞源》中談及其父張樞填詞協聲律的情況時說:“先人曉暢音律……每作一詞,必使歌者按之,稍有不協,隨即改正。”張炎也強調作詞用字要“深加鍛煉,字字敲打得響”。西湖吟社詞友的格律詞在《絶妙好詞》中占有較大的比例,他們大都能自譜,自度麯,能精研細察聲韻音律間的微妙變化,詞作抑揚跌宕,富有音樂和節奏之美。難怪清人錢遵王推崇《絶妙好詞》“清言秀句,層見疊出,誠詞之南董也”。

《絶妙好詞》還重視詞的內在意趣和韻味。這也是承襲着姜夔、吳文英所開創的詞風。、吳矯正傳統婉約詞的軟媚,詞作意趣高遠,尤擅托物比興,在詠物詞中融入黍離之悲與國興嘆,具神味。張炎論詞,主張“詞以意趣為主,要不蹈襲前人語意”。周密也認為詞和書畫一樣,應具備內在的意韻。

《絶妙好詞》的獨特風格現周密及以西湖吟社為代的宋末臨安詞人的詞學觀點。張炎以其《詞源》從理論上統總結他們的作詞原則和方法,《絶妙好詞》則從材料上全提供這一流派的典作品和藝趣尚。張炎對《絶妙好詞》稱譽頗高,認為“近代詞人用功者多,如《陽春白雪》,如《絶妙好詞》,亦自可觀”;雖然 “《絶妙詞選》亦自可觀,但所取不精一。豈若周草窗所選《絶妙好詞》之為精粹”?清人對它也情有獨,譚獻《堂詞話》稱之“南宋樂府,清詞妙句,略於此”;高士奇譽之“披沙揀金……亦云精矣”;《四庫全書總目提要》稱之“去取謹嚴,猶在曾《樂府雅詞》、黃升《花庵詞選》之上”;瓣香姜夔、張炎等人的清代浙派詞人厲鄂則更把《絶妙好詞》視為“詞之的”。

對《絶妙好詞》及南宋婉約、格律詞應取實事求是的科學分析態度,既不能評價過高,也不能消極否定。如果說明清詞評對之稱譽過高的話,那麽近代以來又出現一味貶低婉約、格律詞,擡高豪放詞的偏頗觀點,如詞學界一度以、辛愛國豪放詞為兩宋詞的主流,認為姜夔、吳文英、張炎等刻意追求形式,講究詞法,雕琢字,推敲聲韻,不過是依附於統治階級的清客詞人,代受不了南宋士大夫的消極思想和個人享樂思想,是詞上逃避現實、偏重格律的逆流。這觀點伴隨新文學運動反傳統的思潮而産生,當然具有其理與進步的內核,但它以過分偏頗的兩極意識片強調思想性,忽視思想性與藝性的統一,對南宋格律詞的藝成就認識是不夠的。

我們認為,南宋婉約詞沿着典雅的道路展,藝外表電表現是日趨精緻的。經過、吳詞人的努力,詞的聲律格式日趨精嚴,字聲與音律的搭配也更加完善,這對於保證詞的特有魅力,維護詞的藝美具有積極的意義,不應簡單否定。事實上,當時的詞上,確有一些人知按詞的格式填詞,敢跟在周邦彥身亦步亦趨,甚至鬧語意費解、誤讀字音的笑話,破壞詞的聲律美。而一些豪放詞由於過分強調抒胸臆,往往忽視詞本身的藝特性,不免流於粗糙、放率,甚至給人“叫囂”、“逞使氣”之感。、吳一派的藝追求也是對詞上這兩股“歪風”的匡救。

當然,由於南宋婉約、格律詞的創作題材仍過於狹窄,《絶妙好詞》除部分作品尚能以“荊棘之悲”而“志黍離之感”,抒“凄調”、“哀思”外,大量的作品是“妍手詠西湖之麗景,是薄醉尊前,按紅牙之小拍,清歌扇底,度白雪之新聲”,及“登山臨水”、“惜懷人”之作(柯昱序)。不少詞篇仍在“鶯鶯燕燕”的圈子打轉,音律、章法、題材因循守舊,落入俗套。但許多作品對親情、友情、戀情、情等方面的情感經驗、審美經驗、藝經驗,也不無鑒價值。而詞人以深婉纏綿的藝形式現對祖國和山川的熱愛,維護文人的尊嚴和民族的氣節,抒亡國之痛和身世之慨,儘管這類作品在詞集中不占多數,現力也較弱,仍然有積極的思想意義和審美價值。

|

|

|

|