| Collections of writings |

|

|

|

|

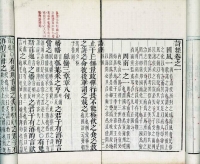

诗经 诗经 诗经 诗经

《诗经》分为《风》、《雅》、《颂》三部分。《风》包括《周南》、《召南》、《邶风》、《鄘风》、《卫风》、《王风》、《郑风》、《齐风》、《魏风》、《唐风》、《秦风》、《陈风》、《桧风》、《曹风》、《豳风》,共十五《国风》,诗一百六十篇;《雅》包括《大雅》三十一篇,《小雅》七十四篇;《颂》包括《周颂》三十一篇,《商颂》五篇,《鲁颂》四篇。

这些诗篇,就其原来性质而言,是歌曲的歌词。《墨子·公孟》说:“颂诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”意谓《诗》三百余篇,均可诵咏、用乐器演奏、歌唱、伴舞。《史记·孔子世家》又说:“三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。”这些说法虽或尚可探究,但《诗经》在古代与音乐和舞蹈关系密切,是无疑的。《风》、《雅》、《颂》三部分的划分,就是依据音乐的不同。《风》是相对于“王畿”——周王朝直接统治地区——而言的、带有地方色彩的音乐,十五《国风》就是十五个地方的土风歌谣。其地域,除《周南》、《召南》产生于江、汉、汝水一带外,均产生于从陕西到山东的黄河流域。雅是“王畿”之乐,这个地区周人称之为“夏”,“雅”和“夏”古代通用。雅又有“正”的意思,当时把王畿之乐看作是正声——典范的音乐。《大雅》、《小雅》之分,众说不同,大约其音乐特点和应用场合都有些区别。《颂》是专门用于宗庙祭祀的音乐。《毛诗序》说:“颂者美盛德之形容,以其成功告于神明者也。”这是颂的含义和用途。王国维说:“颂之声较风、雅为缓。”(《说周颂》)这是其音乐的特点。

《诗经》的作者成分很复杂,产生的地域也很广。除了周王朝乐官制作的乐歌,公卿、列士进献的乐歌,还有许多原来流传于民间的歌谣。这些民间歌谣是如何集中到朝廷来的,则有不同说法。汉代某些学者认为,周王朝派有专门的采诗人,到民间搜集歌谣,以了解政治和风俗的盛衰利弊;又有一种说法:这些民歌是由各国乐师搜集的。乐师是掌管音乐的官员和专家,他们以唱诗作曲为职业,搜集歌谣是为了丰富他们的唱词和乐调。诸侯之乐献给天子,这些民间歌谣便汇集到朝廷里了。这些说法,都有一定道理。

各个时代从各个地区搜集来的乐歌,一般认为是保存在周王室的乐官——太师那里的。他们显然对那些面貌互异的作品进行过加工整理,有所淘汰,有所修改。所以现存的《诗经》,语言形式基本上都是四言体,韵部系统和用韵规律大体一致,而且有些套句出现在异时异地的作品中(如“彼其之子”、“王事靡盬”等)。古代交通不便,语言互异,各时代、各地区的歌谣,倘非经过加工整理,不可能出现上述情况。可以认为,由官方制作乐歌,并搜集和整理民间乐歌,是周王朝的文化事业之一,在《诗经》时代是不断进行着的。

《史记·孔子世家》说,诗原来有三千多篇,经过孔子的删选,成为后世所见的三百余篇的定本。这一记载遭到普遍的怀疑。一则先秦文献所引用的诗句,大体都在现存《诗经》的范围内,这以外的所谓“逸诗”,数量极少,如果孔子以前还有三千多首诗,照理不会出现这样的情况;再则在《论语》中,孔子已经反复提到“《诗》三百”(《为政》、《子路)等篇),证明孔子所见到的《诗》,已经是三百余篇的本子,同现在见到的样子差不多。要之,《诗经》的编定,当在孔子出生以前,约公元前六世纪左右。只是孔子确实也对《诗经》下过很大功夫。《论语》记孔子说:“吾自卫返鲁,然后乐正,雅颂各得其所。”前面引《史记》的文字,也说了同样的意思。这表明,在孔子的时代,《诗经》的音乐已发生散失错乱的现象,孔子对此作了改定工作,使之合于古乐的原状。他还用《诗经》教育学生,经常同他们讨论关于《诗经》的问题,并加以演奏歌舞(见《论语》和《墨子·非儒》)。这些,对《诗经》的流传都起了重要作用。

《诗经》中的乐歌,原来的主要用途,一是作为各种典礼仪的一部分,二是娱乐,三是表达对于社会和政治问题的看法。但到后来,《诗经》成了贵族教育中普遍使用的文化教材,学习《诗经》成了贵族人士必需的文化素养。这种教育一方面具有美化语言的作用,特别在外交场合,常常需要摘引《诗经》中的诗句,曲折地表达自己的意思。这叫“赋《诗》言志”,其具体情况在《左传》中多有记载。《论语》记孔子的话说:“不学《诗》,无以言。”“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多亦奚以为?”可以看出学习《诗经》对于上层人士以及准备进入上层社会的人士,具有何等重要的意义。另一方面,《诗经》的教育也具有政治、道德意义。《礼记·经解》引用孔子的话说,经过“诗教”,可以导致人“温柔敦厚”。《论语》记载孔子的话,也说学了《诗》可以“远之事君,迩之事父”,即学到事奉君主和长辈的道理。按照孔子的意见(理应也是当时社会上层一般人的意见),“《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪”。意思就是,《诗经》中的作品,全部(或至少在总体上)是符合于当时社会公认道德原则的。否则不可能用以“教化”。

这里有两点值得注意:第一,就孔子所论来推测当时人对《诗经》的看法,他们所定的“无邪”的范围还是相当宽广的。许多斥责统治黑暗、表现男女爱情的诗歌,只要不超出一定限度,仍可认为是“无邪”即正当的感情流露。第二,尽管如此,《诗经》毕竟不是一部单纯的诗集,它既是周王朝的一项文化积累,又是贵族日常诵习的对象。所以,虽然其中收录了不少民间歌谣,但恐怕不可能包含正面地、直接地与社会公认的政治与道德原则相冲突的内容。

秦代曾经焚毁包括《诗经》在内的所有儒家典籍。但由于《诗经》是易于记诵的、士人普遍熟悉的书,所以到汉代又得到流传。汉初传授《诗经》学的共有四家,也就是四个学派:齐之辕固生,鲁之申培,燕之韩婴,赵之毛亨、毛苌,简称齐诗、鲁诗、韩诗、毛诗(前二者取国名,后二者取姓氏)。齐、鲁、韩三家属今文经学,是官方承认的学派,毛诗属古文经学,是民间学派。但到了东汉以后,毛诗反而日渐兴盛,并为官方所承认;前三家则逐渐衰落,到南宋,就完全失传了。今天我们看到的《诗经》,就是毛诗一派的传本。

[《诗经》的内容]

《诗经》中的诗歌,可以确定具体写作年代的不多。大致地说,《颂》和《雅》产

生年代较早,基本上都在西周时期;《国风》除《豳风》及“二南”的一部分外,都产

生于春秋前期和中期。

就诗歌的性质来说,《雅》、《颂》基本上是为特定的目的而写作、在特定场合中

使用的乐歌,《国风》大多是民歌。只是《小雅》的一部分,与《国风》类似。但必须

指出:我们在这里说的“民歌”,只是一种泛指;其特点恰与上述《雅》、《颂》的特

点相反,是由无名作者创作、在社会中流传的普通抒情歌曲。大多数民歌作者的身份不

易探究清楚。假如以诗中自述者的身份作为作者的身份,则既包括劳动者、士兵,也包

括相当一部分属于“士”和“君子”阶层的人物。“士”在当时属于贵族最低的一级,

“君子”则是对贵族的泛称。此外仍有许多无法确定身份的人物。所以只能大致地说,

这种民歌是社会性的群众性的作品。

由于诗歌的性质不同,其描述的内容也相应有所不同。下面,我们分别选择若干重

要的类型加以介绍。

《颂》诗主要是《周颂》,这是周王室的宗庙祭祀诗,产生于西周初期。除了单纯

歌颂祖先功德而外,还有一部分于春夏之际向神祈求丰年或秋冬之际酬谢神的乐歌,反

映了周民族以农业立国的社会特征和西周初期农业生产的情况。如《丰年》中唱道:

丰年多黍多稌,亦有高廪,万亿及秭。为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼,降福孔皆。

在丰收的日子里,人们兴高采烈而又隆盛地祭祀先人,希望他们赐给更多的福分。

而《噫嘻》则描绘了大规模耕作的情形:

噫嘻成王,既昭假尔,率时农夫,播厥百谷。骏发尔私,终三十里。亦服尔耕,十

千维耦。

在广阔的田野上,数万名农夫同时劳动,这是何等壮观的场面!同时我们也会想到:

在这种强大有力的集体活动中,个人的存在价值是很容易被忽视、被抹杀的。这是在那

一特定的历史阶段和经济条件下必须付出的代价。

《大雅》中的《生民》、《公刘》、《绵》、《皇矣》、《大明》五篇是一组周民

族的史诗,记述了从周民族的始祖后稷到周王朝的创立者武王灭商的历史。其产生的年

代大致也在西周初期。《生民》叙述后稷的母亲姜嫄祷神求子,后来踏了神的脚印而怀

孕,生下了后稷,不敢养育,把他丢弃,后稷却历难而不死:“诞置之隘巷,牛羊腓字

之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。实覃实訏,

厥声载路。”这段描写,表现了后稷的神话色彩。后稷长大以后,发明了农业,所种的

庄稼都非常茂盛。后来他在有邰(今陕西武功西南)成家立业,建立了周民族的基础,

而他自己就成了周民族的始祖和农业之神。这首带有神话和传说色彩的诗歌,反映了周

民族的发生观念和历史观念,以及以农业立国的社会特征。《公刘》叙述后稷的曾孙公

刘率领部族从有邰迁徙到豳(今陕西旬邑县、彬县一带),在豳开辟土地,建屋定居的

历史。其中写周人在公刘带领下刚到豳地住下时的情景是:“京师之野,于时处处,于

时庐旅,于时言言,于时语语”。一派欢歌笑语的景象,很是传神。和《生民》相比,

公刘身上已经没有了神话色彩,而完全是一个历史人物。《绵》叙述了公刘的十世孙,

周文王的祖父古公亶父从豳迁徙到岐下(今陕西岐山)直到文王受命为止的历史,其中

写古公亶父从豳迁徙到岐下,同姜女结婚,在岐下筑室定居,从事农业生产,大修宗庙

宫室,委任官吏,然后建立国家,消灭夷人,最后是文王受命。叙事条理分明,结构严

谨,达到了相当高的水平。其中写建筑场面时,用了许多象声词,很有气氛:“捄之陾

陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯,百堵皆兴,鼛鼓弗胜。”那盛土、倒土、捣土、

削土的声音,把巨大的鼓声都掩盖住了。以上三首史诗,叙述了周文王出现以前的周民

族的历史,大概是西周初年王朝的史官和乐师利用民间传说写成的。此外,《皇矣》从

太王、太伯、王季叙述到文王的伐密伐崇,《大明》从文王出生叙述到武王伐纣,都记

载了周民族的开国历史,大抵也是出于史官和乐师手笔。除了西周前期的《大雅》中的

这些史诗之外,在西周后期的《小雅》中也有一些史诗性的叙事诗,如《出车》记周宣

王时南仲的征伐玁狁,《常武》写周宣王亲征徐夷,《采芑》、《六月》记周宣王时同

蛮荆和玁狁的战争等等。如果把这些诗篇有次序地排列起来,那末,西周以前及西周时

期的历史就可以理出一条线索来了。这些史诗作为叙事之作,其长处在于简明而有条理。

但由于其写作目的主要在于记述史实(包括被当作史实的传说)和颂扬祖先,故于故事

情节、人物形象不甚重视。而且在《诗经》里面,叙事诗并不多,主要就是以上这些。

可见从《诗经》起,就显示出中国诗歌不太重视叙事诗的倾向。

西周后期至平王东迁之际,由于戎族的侵扰,诸侯的兼并,统治秩序的破坏,形成

社会的剧烈动荡。《大雅》、《小雅》中产生于这一时期的诗,有很多批评政治的作品,

均出于士大夫之手。这大概就是古籍中所说的“公卿至于列士献诗”(《国语·周

语》)。

在这一类诗中,有些作者对统治阶层内部秩序的混乱和不公正现象提出了指责。如

《瞻卬》中说:“人有土田,女反有之;人有民人,女覆夺之。此宜无罪,女反收之。

彼宜有罪、女覆悦之。”《北山》中说:“或燕燕居息,或尽瘁事国;或息偃在床,或

不已于行;或不知叫号,或惨惨劬劳;或牺迟偃仰,或王事鞅掌;或湛乐饮酒,或惨惨

畏咎;或出入风议,或靡事不为。”从这里我们看到当时社会关系正在发生激烈变化,

有人升浮,有人沉降;有人为“王事”辛苦劳碌而无所得,有人无所事事却安享尊荣。

而诗人则是站在旧有的“公正”立场上,希望纠正这一种不可避免的混乱。

更多的政治批评诗,表达了作者对艰危时事的极端忧虑,对他们自身所属的统治集

团,包括最高统治者强烈不满。如《十月之交》,据《毛诗序》,是“大夫刺幽王”之

作。诗人从天时不正这一当时人认为十分严重的灾异出发,对统治者提出严重警告。其

中写道:

烨烨震电,不宁不令。百川沸腾,山冢峷崩。高岸为谷,深谷为陵。哀今之人,胡

憯莫惩!

这是一幅大动荡、大祸难即将发生的景象。令诗人痛苦的是,当时的人竟然都不去

阻止,依然醉生梦死地悠闲过活。但同时,作者并不敢自豪无畏地同他所属的集团公然

对抗,而是小心翼翼,对自己的处境充满恐惧,生怕不能见容于众人:

黾勉从事,不敢告劳。无罪无辜,谗口嚣嚣。

这并非单独的例子。又如《正月》,作者同样对朝政十分不满。“今兹之正,胡然

厉矣!”其意如郑玄说:“今此之君臣,何一然为恶如是!”但同时他又极为害怕:

“谓天盖高,不敢不局;谓地盖厚,不敢不蹐。”又如《雨无正》,作者对“戎成不退,

饥成不遂”,“周宗既灭,靡所止戾”的危急局面忧心如焚,对“三事大夫,莫肯夙夜;

邦君诸侯,莫肯朝夕”的态度十分怨愤,但同时又畏惧地说:“维曰于仕,孔棘且殆。

云不可使,得罪于天子;亦云可使,怨及朋友。”既怕得罪天子,又怕结怨于朋友,

“仕”就是这样危险和艰难!

之所以如此,是因为诗人们尽量要避免同他们所属的集团的直接冲突,或者说,他

们总是感受到集团力量的威迫。看起来,诗人们强烈地表示对于国家命运和民众生活的

关心,而批评其他人缺乏这种关心,这是一种矛盾;但另一方面,这种关心,本质上也

就是关心统治秩序的安定,是整个统治集团公认(不管能否做到)的正确立场、道德原

则。他们所批评的,正是对这种立场和原则的背离。当他们发现(或认为)大多数人都

已背离了这种立场和原则时,便既感到迷惘和悲愤,又感到恐惧,而决不敢张扬纯属个

人的态度,使自己处于同集团对抗乃至决裂的地位。

以上所举的例子以及大、小《雅》中其他同类诗歌,可以说开创了中国政治诗的传

统。诗中所表现的忧国忧民的情绪,以及总是首先要站立在“正确”的也就是社会公认

的道德立场上才能进行批评而避免张扬个人的态度,对后代的政治诗产生了深刻的影响。

《国风》中的民间歌谣(包括《小雅》中一部分类似作品),所反映的生活内容比

纯粹出于社会上层的《雅》、《颂》广阔得多,生活气息也更为浓厚。

十五《国风》,以《豳风》的年代最早。其中《七月》一篇,是极古老的农事诗,

一般以为产生于西周初。与《周颂》中的农事诗不同,它以相当长的篇幅,叙述农夫一

年四季的劳动生活,并记载了当时的农业知识和生产经验,像是记农历的歌谣。诗的作

者,像是一个奴隶管理人,或者如一些学者所说,他是一个奴隶家庭的家长,率领一群

农夫和自己的妻子儿女为“公”和“公子”工作。不拘哪一种,其本人的身份,也属于

奴隶,只是地位稍高些。所以诗中既嗟叹农夫的辛劳,又将此作为农夫应尽的义务,并

为“公”和“公子”热情祝颂。诗的价值,在于相当忠实而细致地描绘了从氏族公社转

化来的氏族奴隶制的社会情状。

我们从诗中看到,农夫们既要在田中耕作收获,又要种桑养蚕,纺麻织丝,乃至练

习武功,打猎捕兽;农闲时还得到城堡里去修理房屋,就是在寒冬里也不得闲,要凿取

冰块藏入地窖,供“公”及“公子”们夏日里享用;一年到头,周而复始。他们吃的是

什么?“六月食郁及薁,七月享葵及菽,八月剥枣”;“七月食瓜,八月断壶,九月叔

苴”。——大抵是苦菜、野果、葫芦、麻子这一类东西。一切好物事,全归主人所有。

“言私其豵,献豜于公”,打来的野猪,大的归“公”,小的才归自己;“我朱孔阳,

为公子裳”,织染成朱红色漂亮的衣料,是给“公子”做衣衫;处女也归“公子”:

“春日迟迟,采蘩祁祁。女心伤悲,殆及公子同归!”只有在新年时节,“公”会让人

宰了嫩羊,把农夫们召去。于是众人“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆!”“公”和

“公子”不但享受了农夫们的劳动成果,还驱使他们为自己高呼万岁。

这首诗不仅在社会学、历史学、农业学方面是极可贵的资料,从文学史来说,也是

后代田家诗的滥觞。

《国风》中也有相当一部分政治批评和道德批评的诗。这些诗有些是针对特定的人

物事件的,有的则带有普遍意义。总体上说,这些诗较多反映了社会中下层民众对上层

统治者的不满。如著名的《伐檀》:

坎坎伐檀兮,置之河之干兮。河水清且涟猗。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有悬貆兮?彼君子兮,不素餐兮!

这首诗,以前很多人都解释为劳动者对剥削者不劳而获、坐享其成的责问,这恐怕

不太确切。应该指出,在《诗经》的时代,所谓“君子劳心,小人劳力”(《左传》),

“劳心者治人,劳力者治于人”(《孟子》),在社会的一般认识中,原是名正言顺,

天经地义。在物质上、精神上都受到严重奴役的奴隶们,能否清醒地否定当时社会所公

认的这一种原则,本身是个问题;即使有人认识到并表现出来了,这样的诗也不可能被

诸侯和周王朝的乐宫照样容纳,成为贵族子弟日常诵咏学习的对象。《毛诗序》解此诗,

谓“刺贪也。在位贪鄙,无功而食禄”,应该是正确的。也就是说,诗人还是从社会公

认的原则出发,认为“君子”居其位当谋其事,“无功而食禄”就成了无耻的“素餐”

——白吃饭。末句“彼君子兮,不素餐兮”,是讽刺的笔法。事实上,“君子”们尸位

素餐,倒是普遍的现象。以他们声称的原则讽刺他们的行为,这首诗已经很深刻,不必

再加以拔高,以至脱离了原意。

《相鼠》也是类似的作品:

相鼠有皮,人而无仪。人而无仪,不死何为!

相鼠有齿,人而无止。人而无止,不死何俟!

相鼠有体,人而无礼。人而无礼,胡不遄死!

“礼仪”是统治者自身制订的行为规范,而统治阶层的成员,沉湎于荒淫作乐的生

活,又往往破坏了这种规范,于是诗人对他们发出尖锐的诅咒。但同时也要看到,这首

诗之所以写得如此尖锐而激烈,乃是因为作者不管是真心还是假意,首先站在维护“礼

仪”的立场,这也是社会所承认的“正确”的出发点。再如《硕鼠》,也是相当深刻的

政治讽刺诗。诗中把统治者比作贪得无厌的大老鼠,感到忍受不了这帮家伙的沉重压榨,

想要逃到一块“乐土”中去。从诗中“无食我黍”等句来看,作者是拥有自己的土地财

产的,其身份可能是下层贵族或其他自由民吧。这种反对过度剥削的意见,也是明智的

统治者所愿意认可,并认为值得警戒的。

前面说《小雅》中一部分诗歌与《国风》类似,其中最突出的,是关于战争和劳役

的作品。我们就把这类诗同《国风》中同样主题的诗放在一起介绍。《小雅》中的《采

薇》、《杕杜》、《何草不黄》,《豳风》中的《破斧》、《东山》,《邶风》中的

《击鼓》,《卫风》中的《伯兮》等,都是这方面的名作。与叙述武功的史诗不同,这

些诗歌大都从普通士兵的角度来表现他们的遭遇和想法,着重歌唱对于战争的厌倦和对

于家乡的思念,读来倍感亲切。

其中《东山》写出征多年的士兵在回家路上的复杂感情,在每章的开头,他都唱道:

“我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其濛。”他去东山已经很久了,现在走在回家

路上,天上飘着细雨,衬托出他的忧伤感情。他一会儿想起了恢复平民生活的可喜,一

会儿又想起了老家可能已经荒芜,迎接自己的也许是一派破败景象:“果赢之实,亦施

于宇。伊威在室,蠨蛸在户。町畽鹿场,熠耀宵行。”但是,即使是这样,他也觉得还

是老家好:“不可畏也,伊可怀也!”一会儿又想起了正在等待自己归来的妻子:“鹳

鸣于垤,妇叹于室。……自我不见,于今三年。”然后又想起妻子刚嫁给自己时那么漂

亮,三年不见,不知现在如何了:“其新孔嘉,其旧如之何?”全诗通篇都是这位士兵

在归家途中的心理描写,写得生动真实,反映了人民对和平生活的怀念和向往。这首诗

对于后来的诗歌也有一定影响。如汉乐府民歌中的《十五从军征》,写一个老兵从军队

里归来,却见到老家已经破败,亲人已经去世,其构思可能曾受到此诗的启发。《小雅》

的《采薇》,表现了参加周王朝对玁狁战争的士兵的苦恼,他不能回家,不能休息:

“靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。”“王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,

我行不来。”整天想的就是早日回家。但眼看着日子一天天过去,回家之事却毫无指望,

因而独自黯然神伤,“曰归曰归,岁亦暮止”,“曰归曰归,心亦忧止”,“曰归曰归,

岁亦阳止”。最后终于盼到了回家的那一天,他走在回乡途中,天空飘着纷纷扬扬的雪

花,身体又饥又渴,心里充满悲哀:“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。行

道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀。”他去当兵的时候正是春天,杨柳迎风摇曳,

似乎在为他送行,又似乎表示挽留;他回到家乡的时候正是冬天,雪花霜霏飘洒,似乎

在表示欢迎,又似乎表示冷漠。这四句,一直受到后代文人的高度评价,如晋代谢玄就

认为这是《诗经》中最好的诗句(见《世说新语·文学》)。后世诗歌中所表现的以折

柳赠远行之人的风习,似乎最早就是渊源于此诗,因为此诗最早将杨柳与远行组合到了

一起,使人产生了杨柳留人的印象。

应该说明:《诗经》中这一类作品,不能简单地称之为“反战诗”。因为诗中虽然

表达了对于从军生活的厌倦,对和平的家庭生活的留恋,却并不直接表示反对战争,指

斥那些把自己召去服役的人。诗中的情绪也是以忧伤为主,几乎没有愤怒。这是因为,

从集体的立场来看,从军出征乃是个人必须履行的义务,即使这妨害了士兵个人的幸福,

也是无可奈何。这一特点,在《卫风·伯兮》中看得更清楚:

伯兮齃兮,邦之桀兮。伯也执殳,为王前驱。

自伯之乐,首如飞逢。岂无膏沐,谁适为容?

其雨其雨,杲杲出日。愿言思伯,甘心首疾。

焉得谖草,言树之背。愿言思伯,使我心痗。

这首诗是以女子口吻写的。她既为自己的丈夫感到骄傲,因为他是“邦之桀

(杰)”,能“为王前驱”,又因丈夫的远出、家庭生活的破坏而痛苦不堪。诗人所抒

发的情感,既是克制的,又是真实的。

在《国风》中,最集中的是关于恋爱和婚姻的诗。

在《诗经》时代,在某些地域,对男女交往的限制还不像后代那样严厉,由此我们

在这些诗中看到年轻的小伙和姑娘自由地幽会和相恋的情景,如《召南·野有死麕》:

野有死麕,白茅包之,有女怀春,吉士诱之。

林有朴樕,野有死鹿。白茅纯束,有女如玉。

“舒而脱脱兮,无感我帨兮,无使尨也吠。”

一个打猎的男子在林中引诱一个“如玉”的女子,那女子劝男子别莽撞,别惊动了

狗,表现了又喜又怕的微妙心理。又如《邶风·静女》:

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,

说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

一对情人相约在城隅幽会,但是当那男子赶到时,那女子却故意躲了起来,急得那

男子“搔首踟蹰”,那女子这才出来,又赠给那男子一根“彤管”——究竟是什么东西

现在已不清楚,但反正在此具有爱情信物的意义,那男子不禁惊喜交集,因为这“彤管”

是心上人送给自己的,所以他觉得真是分外美丽,不同寻常。

但毕竟,从总体上说,社会的约制是在逐渐严格起来,恋人们对自己的行动,也不

得不有所拘束。《郑风·将仲子》写道:

将仲子兮,无逾我里,无折我树杞!岂敢爱之,畏我父母。仲可怀也,父母之言,

亦可畏也!

“仲子”是她所爱的情人。但她却不敢同他自由相会,且不准他攀树翻墙。只因父

母可畏,并在后面重叠的二章中,提出“诸兄”可畏,“人之多言”可畏。有如此众多

“可畏”的力量,恋人们又能怎么样呢?

于是我们在《国风》中看到许多情诗,咏唱着迷惘感伤、可求而不可得的爱情。在

后人看来,这也许是一种含蓄的微妙的艺术表现,但在当日,恐怕主要是压抑的情感的

自然流露吧。

月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮,劳心悄兮!

(《陈风·月出》)

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛

在水中央。(《秦风·蒹葭》)

南有乔木,不可休思。汉有游女,不可求思。汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不

可方思。(《周南·汉广》)

一切诗歌的艺术风格都不是无缘无故地形成的。明朗热烈的风格,必是情感自由奔

放的产物;含蓄委曲的表达,总是感情压抑的结果。在文学发展的初期,即人们尚未自

觉地追求多样艺术风格的时代,尤其如此。

《国风》中还有许多描写夫妻间感情生活的诗。像《唐风·葛生》,一位死了丈夫

的妻子这样表示:“夏之日,冬之夜,百岁之后,归于其居。”她的遭遇是令人同情的。

但也有男子,急切地要把妻子抛弃。在那种妇女毫无地位的时代,弃妇的命运更令人悲

哀。《邶风》中的《谷风》,《卫风》中的《氓》,是最著名的两首弃妇诗。《谷风》

是一个善良柔弱的女子的哀怨凄切的哭诉,说自己如何辛辛苦苦为丈夫持家,千难万难

度过贫苦的日子,家境好起来,人也衰老了,于是丈夫另有所欢,把自己赶出门去;自

己离开夫家时,如何难分难舍,因为割不断对往事的追忆留恋。诗中所描写的,是一个

贤惠忍让的中国妇女的典型。《氓》叙写了一个女子从与人恋爱到结婚到被抛弃的痛苦

经历,一件件事情依次写来,脉络非常清楚。先是有一个男子笑嘻嘻地向她买丝,借机

搭识。她答允了这桩婚事,在等待结婚的日子里,她常常登上颓墙盼望他。可是成家没

几年,丈夫却抛弃了她。她愤怒地指责丈夫:“士贰其行”,“士也罔极,二三其德。”

又告诫其他女子不要轻信男子:“于嗟女兮,无与士耽;士之耽兮,犹可说也;女之耽

兮,不可说也!”这是真实的心理,同时多少带有道德训诫的意味。

《诗经》中写恋爱和婚姻问题的诗,或歌唱男女相悦之情、相思之意,或赞扬对方

的风采容貌,或描述幽会的情景,或表达女子的微妙心理,或嗟叹弃妇的不幸遭遇,内

容丰富,感情真实,是全部《诗经》中艺术成就最高的作品。

[《诗经》的特色和影响]

马克思指出:“在不同的所有制形式上,在生存的社会条件下,耸立着由不同的情

感、幻想、思想方式和世界观构成的上层建筑。”①在《诗经》产生的年代,我们的先

人在自然条件相当艰苦的黄河流域以宗法制度为核心建立起一个农业社会。这个社会为

了生存发展,需要强大的集体力量,需要内部秩序的稳定与和谐,而相应地需要抑制其

社会成员的个性自由和与之相联系的浪漫幻想。正是在这种“生存的社会条件下”,形

成了《诗经》的思想和艺术特色。并且,由于中国——尤其中原社会的基本特点维持甚

久,作为中国文学重要起点、又被奉为儒家经典的《诗经》,其特色对于后代文学的影

响,也就非常之深远。

--------

①《马克思恩格斯选集》第1卷第629页。

具体地说,《诗经》的特色和影响,主要表现在以下几个方面:

第一,《诗经》是以抒情诗为主流的。除了《大雅》中的史诗和《小雅》、《国风》

中的个别篇章外,《诗经》中几乎完全是抒情诗。而且,从诗歌艺术的成熟程度来看,

抒情诗所达到的水准,也明显高于叙事诗。而与《诗经》大体属于同时代的古希腊的荷

马史诗,却完全是叙事诗。正如荷马史诗奠定了西方文学以叙事传统为主的发展方向,

《诗经》也奠定了中国文学以抒情传统为主的发展方向。以后的中国诗歌,大都是抒情

诗;而且,以抒情诗为主的诗歌,又成为中国文学的主要样式。

第二,《诗经》中的诗歌,除了极少数几篇,完全是反映现实的人间世界和日常生

活、日常经验。在这里,几乎不存在凭借幻想而虚构出的超越于人间世界之上的神话世

界,不存在诸神和英雄们的特异形象和特异经历(这正是荷马史诗的基本素材),有的

是关于政治风波、春耕秋获、男女情爱的悲欢哀乐。后来的中国诗歌乃至其他文学样式,

其内容也是以日常性、现实性为基本特征;日常生活、日常事件、日常人物,总是文学

的中心素材。

第三,与上述第二项相联系,《诗经》在总体上,具有显著的政治与道德色彩。无

论是主要产生于社会上层的大、小《雅》,还是主要产生于民间的《国风》,都有相当

数量的诗歌,密切联系时事政治,批判统治者的举措失当和道德败坏。其意义虽主要在

于要求维护合理合度的统治,给予人民以较为宽松、可以维持生存的条件,但这对于社

会的发展,当然是有价值的。

关心社会政治与道德,敢于对统治阶层中的腐败现象提出批判,应该说是《诗经》

的优秀之处。但这个问题应该从两方面来看。正像我们在前一节中举例分析的那样,这

一种批评完全是站在社会公认原则的立场上的,在根本上起着维护现有秩序的稳定的作

用,而不能不抑制个人的欲望与自由。就以《相鼠》一诗来说,它可能是批评统治者荒

淫无度的生活,也可能是批评对“礼仪”的具有进步意义的破坏行为。不管作者的原意

如何,诗对于这两种现象都是适用的。

要说《诗经》这一特点对后世的影响,首先要说明:《诗经》的政治性和道德性,

在后世经过曲解而被强化了。本来不是直接反映政治与道德问题的诗,包括众多的爱情

诗,在汉代的《毛诗序》中,也一律被解释为对政治、道德或“美”(赞颂)或“刺”

(批评)的作品。因而,一部《诗经》,变成了儒家的道德教科书。

后代诗人继承《诗经》关注社会政治与道德的特色,同样应该从两方面来分析。一

方面,提倡这一特色,可以纠正文学过分趋向游戏和唯美倾向,发扬文学的社会功能;

另一方面,如果不适当地过分强调这一点,也必然妨害文学的多样化发展,抑制情感的

自由表达。

第四,《诗经》的抒情诗,在表现个人感情时,总体上比较克制因而显得平和。看

起来,像《巷伯》批评“谗人”,《相鼠》批评无礼仪者,态度是很激烈的。但这种例

子不仅很少,而且并不能说是纯粹的“个人感情”,因为作者是在维护社会原则,背倚

集体力量对少数“坏人”提出斥责。像《雨无正》、《十月之交》、《正月》等,因所

批评的对象是多数人,则已显得畏惧不安。至于表现个人的失意、从军中的厌战思乡之

情,乃至男女爱情,一般没有强烈的悲愤和强烈的欢乐。由此带来必然的结果是:《诗

经》的抒情较常见的是忧伤的感情。很值得注意的一点是,中国后代的诗歌,也是以抒

情——抒忧伤之情较为普遍。

克制的感情,尤其忧伤的感情,是十分微妙的。它不像强烈的悲愤和强烈的欢乐喷

涌而出,一泄无余,而是委婉曲折,波澜起伏。由此,形成了《诗经》在抒情表现方面

显得细致、隽永的特点。这一特点,也深刻地影响了中国后来的诗歌。

另外需要说到,尽管《诗经》的抒情一般比较平和,却依然是真挚而动人的,而且

也并非没有明朗欢快、天趣盎然之作。后代儒家把《诗经》中的所有作品都说成是因政

治和道德目的而作的,并不能抹杀那些抒情之作——尤其是爱情诗对人们的感染力。因

此,在封建专制时代,当文学道德化倾向、说教倾向变得过度严重时,诗人们也会打出

《诗经》的权威旗号,要求给感情以应有的、至少是适度的承认。明代诗人何景明的

《明月篇序》就是一例。汤显祖的《牡丹亭》中,深闺小姐杜丽娘诵读《关雎》而产生

对于爱情的渴望,又是一例。

以上主要从内容、思想倾向、抒情特点等诸方面论述了《诗经》的几个重要特色。

这些特色对中国后代文学的影响都很深远。下面再从语言形式、表现手法等方面简略介

绍一下《诗经》的特色,这些方面的影响,情况各有不同。

《诗经》的基本句式是四言,间或杂有二言直至九言的各种句式。但杂言句式所占

比例很低。只有个别诗是以杂言为主的,如《伐檀》。以四言句为主干,可以由此推想

当时演唱《诗经》的音乐旋律,是比较平稳和比较简单的。至汉代以后,四言诗虽断断

续续一直有人写,但已不再是一种重要的诗型了。反而在辞赋、颂、赞、诔、箴、铭等

特殊的韵文文体中,运用得很普遍。

《诗经》常常采用叠章的形式,即重复的几章间,意义和字面都只有少量改变,造

成一唱三叹的效果。这是歌谣的一种特点,可以借此强化感情的抒发,所以在《国风》

和《小雅》的民歌中使用最普遍,《颂》和《大雅》,以及《小雅》的政治诗中几乎没

有。典型的例子,如《周南·芣芑》:

采采芣芑,薄言采之。采采芣芑,薄言有之。

采采芣芑,薄言掇之。采采芣芑,薄言捋之。

采采芣芑,薄言袺之。采采芣芑,薄言襭之。

全篇三章十二句,只变动了六个动词,不但写出采摘的过程,而且通过不断重复的

韵律,表现出生动活泼的气氛,似乎有一种合唱、轮唱的味道。清人方玉润说:“恍听

田家妇女,三三五五,于平原旷野、风和日丽中群歌互答,余音袅袅,忽断忽续。”

(《〈诗经〉原始》)这么说也许多了一些想象,但叠徽章重句的美感,确是很动人的。

四言诗衰微后,这种形式也被捐弃,只能偶一见之。倒是在现代歌曲中,又常看到这种

情况。这说不上“影响”,却有古今相通之理。

作为歌谣,为了获得声韵上的美感,《诗经》中大量使用双声、叠韵、叠字的语汇。

在古汉语的规则中,这类词汇大抵是形容词性质,所以也有助于表达曲折幽隐的感情,

描绘清新美丽的自然。如《诗经》首篇的《关雎》,“关关”(叠字)形容水鸟叫声,

“窈窕”(叠韵)表现淑女的美丽,“参差”(双声)描绘水草的状态,“辗转”(叠

韵)刻画因相思而不能入眠的情状,既有和谐的声音,也有生动的形象。

《诗经》里大量运用了赋、比、兴的表现手法,加强了作品的形象性,获得了良好

的艺术效果。所谓“赋”,用朱熹《诗集传》的解释,是“敷陈其事而直言之”。这包

括一般陈述和铺排陈述两种情况。大体在《国风》中,除《七月》等个别例子,用铺排

陈述的较少;大、小《雅》中,尤其是史诗,铺陈的场面较多。汉代辞赋的基本特征就

是大量铺陈。虽然从《诗经》到汉赋还间隔许多环节,但说其原始的因素源于《诗经》,

也未尝不可。

“比”,用朱熹的解释,是“以彼物比此物”,也就是比喻之意。《诗经》中用比

喻的地方很多,手法也富于变化。如《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛

衰;《鹤鸣》用“他山之石,可以攻玉”来比喻治国要用贤人;《硕人》连续用“葇荑”

喻美人之手,“凝脂”喻美人之肤,“瓠犀”喻美人之齿,等等,都是《诗经》中用

“比”的佳例。

“赋”和“比”都是一切诗歌中最基本的表现手法,而“兴”则是《诗经》乃至中

国诗歌中比较独特的手法。“兴”字的本义是“起”。《诗经》中的“兴”,用朱熹的

解释,是“先言他物以引起所咏之辞”,也就是借助其他事物为所咏之内容作铺垫。它

往往用于一首诗或一章诗的开头。大约最原始的“兴”,只是一种发端,同下文并无意

义上的关系,表现出思绪无端地飘移联想。就像秦风的《晨风》,开头“鴥彼晨风,郁

彼北林”,与下文“未见君子,忧心钦钦”云云,很难发现彼此间的意义联系。虽然就

这实例而言,也有可能是因时代悬隔才不可理解,但这种情况一定是存在的。就是在现

代的歌谣中,仍可看到这样的“兴”。

进一步,“兴”又兼有了比喻、象征、烘托等较有实在意义的用法。但正因为“兴”

原本是思绪无端地飘移和联想而产生的,所以即使有了比较实在的意义,也不是那么固

定僵板,而是虚灵微妙的。如《关雎》开头的“关关雎鸠,在河之洲”,原是诗人借眼

前景物以兴起下文“窈窕淑女,君子好逑”的、但关雎和鸣,也可以比喻男女求偶,或

男女间的和谐恩爱,只是它的喻意不那么明白确定。又如《桃夭》一诗,开头的“桃之

夭夭,灼灼其华”,写出了春天桃花开放时的美丽氛围,可以说是写实之笔,但也可以

理解为对新娘美貌的暗喻,又可说这是在烘托结婚时的热烈气氛。由于“兴”是这样一

种微妙的、可以自由运用的手法,后代喜欢诗歌的含蓄委婉韵致的诗人,对此也就特别

有兴趣,各自逞技弄巧,翻陈出新,不一而足,构成中国古典诗歌的一种特殊味道。

总而言之,《诗经》是中国诗歌,乃至整个中国文学一个光辉的起点。它从多方面

表现了那个时代丰富多采的现实生活,反映了各个阶层人们的喜怒哀乐,以其清醒的现

实性,区别于其他民族的早期诗歌,开辟了中国诗歌的独特道路。虽然,由于特殊的社

会生存条件,《诗经》缺乏浪漫的幻想,缺乏飞扬的个性自由精神,但在那个古老的时

代,它是无愧于人类文明的,值得我们骄傲的。

(中国文学史,章培恒 骆玉明,一鸣扫描,雪儿校对)

|

|

|

|