| 出生地: | 倫敦 |

| 去世地: | 倫敦 |

|

阅读哈羅德·品特 Harold Pinter在诗海的作品!!! | |

早年生平及劇作

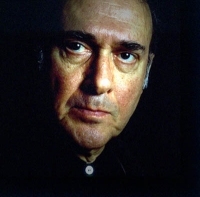

品特出生於倫敦哈尼區一個猶太工人家庭,曾就讀於當地學校,短暫於皇戲劇藝學院就讀。年輕時,品特曾出版其詩作;以藝名“大衛·巴倫” (David Baron) 作登演出。他的首部劇本《一間房子》 (The Room),於1957年由鄰里里程斯托爾大學學生演出。

1958年品特完成《生日派對》(The Birthday Party)一劇,儘管《星期日泰晤士報》的演藝評論 Harold Hobson給該劇不錯的評價,但公衆反應不佳。不過隨着1960年《看門人》(The Caretaker)一劇的成功,讓品特聲名大噪,《生日派對》再次受人關註。這些劇的情節往往把一些無傷大雅的情況,逐漸變壞成荒誕的局,劇中人物的行為有時令觀衆、甚至劇中其他角色費解。於是這兩部劇作,連同其他如《鄉》(The Homecoming)等早期作品,有時被稱為“威脅喜劇”,歸入荒誕派戲劇,品特本人也於早期就深受荒誕派戲劇代人物塞繆爾·貝特的影響,來兩人更成為深交。品特於1966年司令勳章。

新路綫

品特於1970年代起有更多機會導演,於1973年他成為國立皇劇院的副導演。他期的劇作都比較短,題材也比較政治化,往往在諷諭強權壓迫。品特也於該時期開始對政治直言不諱,明顯地取左翼立場。他繼續把侵犯人權及強權壓迫等議題放在公衆視綫上。品特常寄函於英國《衛報》及《獨立報》等報章。

於1985年品特跟美國劇作亞瑟·米勒造訪土耳其,與許多政治壓迫的受害者見。在美國大使館一項米勒致敬的活動中,品特沒有跟其他客人寒喧,反而談論被壓迫者的生殖器官遭受電擊的場,結果被趕出館外。米勒也隨同他一起離場,以示支持。品特於土耳其所見到的迫害,及對庫爾德語的抑,成為1988年劇作 《山脈語言》(Mountain Language)的靈感。

1999年品特對北約轟襲科索沃大不滿。他也公開反對美國攻擊阿富汗及2003年的美伊戰爭。2002年他獲得名譽勳位(此前他曾拒絶爵士頭銜)。他是RESPECT聯盟的支持者。於2005年他宣佈將退出劇,投身政治活動。2005年10月,瑞典文學院宣佈品特為2005年諾貝爾文學奬得主,頒奬理由是:“揭示日常絮談中的危機、強行打開壓迫的封閉房間。”12月7日,品特因病住院不能親自到斯德哥爾摩捕獲獲得奬演說。但是他在事先錄的講話中,嚴厲抨擊英國和美國的外交政策,還說什和萊爾應該就入侵伊拉接受國際法庭的審訊。

電影作品

品特的首部電影劇本 The Servant 寫於1962年。其他也為 The Go-Between 以及法國中尉的女人等電影編寫劇本。他也為馬塞爾·普魯斯特的《追憶逝水年華》寫出電影劇本,不過該劇從未拍成電影。他有數部舞臺劇作也被搬上大銀幕:如《看門人》(The Caretaker,1963年)、《生日晚會》(The Birthday Party,1968年)、《鄉》(The Homecoming,1973年)及《背叛》(Betrayal,1983年)。

私人生活

1977年,品特因為移情戀,與妻子離異,惹來不少緋聞。他於1978年寫成的劇作《背叛》(Betrayal)有時被看成這段新戀情的描繪,但其實是根他早年與一位電視女主持人的七年愛情而寫。

他也因為劇場導演彼得·赫爾(Peter Hall)1983年出版的日記經常把品特寫成醉漢而鬧翻,不過兩人來修好。

品特熱愛球,是 Gaieties Cricket Club 的主席;他同時也是國世俗協會的榮譽會員。

逝世

品特在2008年平安夜逝世,他的第二任妻子在12月25日對外宣佈,得年78歲的他已經因癌過世。

劇作

The Room (1957)

生日派對 The Birthday Party (1957)

啞巴侍應 The Dumb Waiter (1957)

A Slight Ache (1958)

The Hothouse (1958)

看門人 The Caretaker (1959)

Sketches (1959) The Black and White

Trouble in the Work

Last to Go

Request Stop

Special Offer

That's Your Trouble

That's All

Interview

Applicant

Dialogue Three

A Night Out (1959)

Night School (1960)

The Dwarfs (1960)

The Collection (1961)

The Lover (1962)

Tea Party (1964)

鄉 The Homecoming (1964)

The Basement (1966)

Landscape (1967)

Silence (1968)

Sketch: Night (1969)

Old Times (1970)

Monologue (1972)

無人地帶 No Man's Land (1974)

背叛 Betrayal (1978)

Family Voices (1980)

Victoria Station (1982)

A Kind of Alaska (1982)

Sketch: Precisely (1983)

One For the Road (1984)

Mountain Language (1988)

The New World Order (1991)

Party Time (1991)

Moonlight (1993)

從灰燼至灰燼 Ashes to Ashes (1996)

Celebration (1999)

Sketch: Press Conference (2002)

散文

Kullus (1949)

The Dwarfs (1952-56)

Latest Reports from the Stock Exchange (1953)

The Black and White (1954-55)

The Examination (1955)

Tea Party (1963)

The Coast (1975)

Problem (1976)

Lola (1977)

Short Story (1995)

Girls (1995)

Sorry About This (1999)

God's District (1997)

Tess (2000)

Voices in the Tunnel (2001)

詩作

War (2003)

作品在灣的出版

劉會梁/譯,《品特戲劇選集:看房子的人,重故》,北市:驚聲文物,1970年。

顔元叔/主編,《哈諾德‧品特戲劇選集》,北市:淡江大學,1989年。

在灣的引介與研究

使用“灣碩博士論文統”搜尋,至2011-04-19為止,以這位作及其作品為研究對象,有以下篇論文:

林雅惠,〈個人予與外國接觸之雙發達展:就齊果存在主義論哈洛品特的早期戲劇〉,國立灣師大學外國語文研究所,1982年碩士論文。

蔣淑貞,〈哈洛‧品特“無人地帶”:溝通的問題與創作的境〉,淡江大學外國語文研究所,1985年碩士論文。

段淑芝,〈孤絶與控馭:哈洛‧品特晚期戲劇中陳述之效用〉,國立灣師大學英國語文研究所,1986年。

蔣秀蓮,〈現代人的窘境:哈洛‧品特早期代劇中焦慮主題之研究〉,靜宜大學外國語文研究所,1987年碩士論文。

陳岫蘭,〈品特主要劇作中女性角色的意象〉,靜宜大學外國語文研究所,1989年碩士論文。

張美玲,〈靈視—莎佛鄰里里程斯的《伊底斯王》與品特的《生日舞會》〉,靜宜大學外國語文研究所,1990年碩士論文。

羅宜柔,〈哈洛‧品特的《食物升降機》和薩謬爾‧貝特的《快活天》中的禁錮主題〉,國立中山大學外國語文研究所,1991年碩士論文。

何靜萍,〈哈洛品特學家全家家庭家乡一劇中的權力爭〉,淡江大學西洋語文研究所,1991年。

史宗玲,〈背叛與懲罰主題之研究:以結構主義解讀哈洛‧品特之劇作〉,國立高雄師大學英語教育研究所,1992年碩士論文。

陳正民,〈暴力與脅迫:哈洛‧品特‘生日會’與‘學家全家家庭家乡’二劇的主題及敘事與語言效用之研究〉,中國文化大學西洋文學研究所,1996年碩士論文。

陳惠如,〈哈洛‧品特戲劇中一些獨特風格之研究〉,國立高雄師大學英語教育研究所,1997年碩士論文。

溫文慧,〈遊戲與儀式:哈洛‧品特的《生日舞會》、《管理員》及《重故》〉,靜宜大學英國語文學,1998年碩士論文。

張麗生,〈哈洛‧品特主要戲劇的教學觀〉,國立高雄師大學英語教育研究所,2002年碩士論文。

郭尚興,〈郭尚興導演品特The Collection〉,國立灣大學戲劇研究所,2002年。

李佳錞,〈哈洛‧品特(學家全家家庭家乡)與愛德華‧阿爾比(誰怕吳爾芙?)劇中的儀式演〉,國立中興大學外國語文學,2003年碩士論文。

薛名雁,〈哈洛‧品特劇本中的性權力爭〉,國立灣師大學英語研究所,2003年碩士論文。

劉怡麟,〈非常品特─從語言探討品特世界的權力遊戲〉,灣大學戲劇學研究所,2004年碩士論文。

賴姿蓉,〈哈洛‧品特作品中權勢運作之探討〉,高雄師大學英語學,2007年博士論文。

劉育英,〈哈洛‧品特早期劇作中底層階中的社會流動性問題〉,高雄師大學英語學,2008年博士論文。

作品在大陸的出版

送菜升降機,華明譯,譯林出版社,2010年。

歸於塵土,華明譯,譯林出版社,2010年。

Pinter was born and raised in Hackney, east London, and educated at Hackney Downs School. He was a sprinter and a keen cricket player, acting in school plays and writing poetry. He attended the Royal Academy of Dramatic Art but did not complete the course. He was fined for refusing National Service as a conscientious objector. Subsequently, he continued training at the Central School of Speech and Drama and worked in repertory theatre in Ireland and England. In 1956 he married actress Vivien Merchant and had a son, Daniel born in 1958. He left Merchant in 1975 and married author Antonia Fraser in 1980.

Pinter's career as a playwright began with a production of The Room in 1957. His second play, The Birthday Party, closed after eight performances, but was enthusiastically reviewed by critic Harold Hobson. His early works were described by critics as "comedy of menace". Later plays such as No Man's Land (1975) and Betrayal (1978) became known as "memory plays". He appeared as an actor in productions of his own work on radio and film. He also undertook a number of roles in works by other writers. He directed nearly 50 productions for stage, theatre and screen. Pinter received over 50 awards, prizes, and other honours, including the Nobel Prize in Literature in 2005 and the French Légion d'honneur in 2007.

Despite frail health after being diagnosed with oesophageal cancer in December 2001, Pinter continued to act on stage and screen, last performing the title role of Samuel Beckett's one-act monologue Krapp's Last Tape, for the 50th anniversary season of the Royal Court Theatre, in October 2006. He died from liver cancer on 24 December 2008.

贡献者: 和平岛