|

|

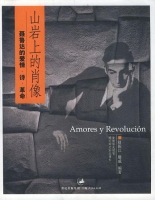

诗人评传 》 山岩上的肖像——聶魯達的愛情·詩·革命 》

西班牙在我心中(2)

趙振江 Zhao Zhenjiang

滕威 Teng Wei

山岩上的肖像——聂鲁达的爱情·诗·革命 西班牙在我心中(2) 山岩上的肖像——聂鲁达的爱情·诗·革命 西班牙在我心中(2)

请欣赏:

请给我换一个看看! 拜托,快把噪音停掉!我读累了,想听点音乐或者请来支歌曲!

【資料來源】上海人民出版社 |

|

|

| 紀念聶魯達百年誕辰 1676米長詩化作紀念情懷 | 紀念智利詩人聶魯達誕辰百年朗誦會舉行 | 前言(1) | | 前言(2) | 愛·欲Amores y Deseos | 愛與性的初識 | | 總是傷感的無言(1) | 總是傷感的無言(2) | 總是傷感的無言(3) | | “致命”的誘惑(1) | “致命”的誘惑(2) | 寂寞圍城·圍城寂寞(1) | | 寂寞圍城·圍城寂寞(2) | 寂寞圍城·圍城寂寞(3) | 受傷的“螞蟻”(1) | | 受傷的“螞蟻”(2) | 受傷的“螞蟻”(3) | 最後的歸宿(1) | | 最後的歸宿(2) | 第1首 | 第2首 | | 第3首 | 第4首 | 第5首 | |

|

第 I [II] [III] 頁

|

|

|