|

|

通史 》 中國大歷史 》

第三章土壤、風嚮和雨量

黃仁宇 Ray Huang

第三章土壤、风向和雨量 第三章土壤、风向和雨量

易於耕種的纖細黃土、能帶來豐沛雨量的季候風,和時而潤澤大地、時而泛濫成災的黃河,是影響中國命運的三大因素。它們直接或間接地促使中國要采取中央集權式的、農業形態的官職體係。而紛擾的戰國能為秦所統一,無疑的,它們也是幕後的重要功臣。

旅遊者從西安到驪山所看到黃褐色的土壤是黃土地帶的東南邊際。這土壤纖細有如面粉,令人設想幾百萬年前經過風力的轉運,堆積在一個廣大的地區。它的深度自50英尺到700英尺,它的下層可能是在冰河時期結束時受到極大的壓力所粉碎而成。當初一部分土壤也可能被水力衝刷而沉澱於東部,又經過長期間的堆積,纔聚成今日之深度。這種現象給中國歷史的展開,有好幾重影響:因為黃土之纖細,可以供原始的工具耕耘,如木製之犁及鋤。周朝的開國,與推廣農業互為表裏,顯然是得到這種土壤特性的裨益。於是在公元前1000年,中國社會即已在文化上表現出均勻一致。它的基層細胞的組織與小塊耕地的操作結下不解緣,也表現出傢族的團结。凡此都經過無數成文資料的證實,井非某一種資料強作此說。

黃土與中央集權

黃土還給中國另一種影響:黃河中遊由北至南將黃土地區割成兩半,其縱長500英裏。它也在內地接受幾條支流的匯入,其結果是黃河的流水中夾帶着大量的泥沙。通常河流的水內夾帶着5%的泥沙已算相當的多,南美洲的亞馬孫河夏季裏可能高至12%,而黃河的流水曾經有過46%的紀錄。其中一條支流曾在一個夏天達到了難於相信的含沙量63%。所以黃河經常有淤塞河床,引起堤防潰决泛濫,造成大量生命與財産損失的可能。這河流的水量在洪水期間和枯水期間幅度的變化又大,更使潛在的危機經常惡化。按理說來,有一個最好坐落於上遊的中央集權,又有威望動員所有的資源,也能指揮有關的人衆,纔可以在黃河經常的威脅之下,給予應有的安全。當周王不能達成這種任務時,環境上即産生極大的壓力,務使中樞權力再度出現。所以中國的團结出於自然力量的驅使。

《春秋》中有一段記載,提及公元前651年.周王力不能及,齊侯乃召集有關諸侯互相盟誓,不得修築有礙鄰國的水利,不在天災時阻礙𠔌米的流通。這“葵丘之盟”在約350年後經孟子提及,可是他也指出,盟誓自盟誓,會後各國仍自行其是。《孟子》一書中提到治水的有11次之多,可見其重要性。其中一段更直接指責當時人以洪水衝刷鄰國的不道。我們不難從中看出洪水與黃河暨黃土地帶牽連一貫的關係。孟子所說天下之“定於一”,也就是衹有一統,纔有安定。由此看來,地理條件和歷史的發展極有關係,尤其是當我們把地理的範圍放寬,歷史的眼光延長時,更是如此。

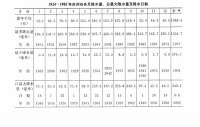

上述𠔌米之流通尤其值得考慮。中國地區的降雨量極有季候性,大致全年雨量的80%出現於夏季3個月內,在此時期風嚮改變。並且中國的季節風所帶來之雨與旋風有關,從菲律賓海吹來含着濕氣的熱風需要由西嚮東及東北之低壓圈將之升高才能冷凝為雨。於是以百萬千萬計之衆生常因這兩種變數之適時遭遇與否而影響到他們的生計。如果這兩種氣流不斷的在某一地區上空碰頭,當地可能雷雨為災,而且有洪水之患。反之,假使它們一再的避開另一地區,當地又必幹旱。前人缺乏這種氣象的知識,衹在歷史書裏提及六歲必有災荒,12年必有大饑謹。其實在1911年民國成立前之2117年內,共有水災1621次和旱災1392次,其嚴重經過官方提出。亦即無間斷的平均每年有災荒1.392次。

在《春秋》裏經常有鄰國的軍隊越界奪取收成的記載。饑荒時拒絶糧食之接濟尤其可以成為戰爭的導火綫。《孟子》書中提到饑荒17次之多。在一段章句裏提及公元前320年,魏國的國君因為他的轄地跨黃河兩岸,曾告訴亞聖當災荒嚴重時他須命令大批人民渡河遷地就食。在這時候魯國已擴充其疆域5倍,齊國已擴充其疆域10倍。不難想像,當日各大國要較小國傢占有顯明的優勢。它們所控製的資源能夠在賑災時發生確切的功效,所以在吞併的戰爭中也得到廣泛的支持。當諸侯為了好大喜功而作戰的時候,一般民衆則隨之爭取生存。如是的競爭衹有像蠃旋式的使兩種因素的加入越來越多、越大。

農業與遊牧

此外另有一種氣象上的因素也促成中央集權的發展。雖說在某一地各年的雨量可以相差極大,但是全中國的平均雨量卻有定型。這現象不難解釋,帶着濕氣的熱風,愈吹入內地,被蒸發的程度也愈為增高。而且沿海下雨就已減少了空中的濕氣。此中值得註意的是所謂“15英寸等雨綫”。這綫從中國東北嚮西南,當中的一段與長城大致符合,更西而南則使青海與西藏和中國本部分隔。這等雨綫之東南,平均每年至少15英寸的雨量是常態,符合拉鐵摩爾(OwenLattimore)所說,“中原農業茂盛,人口繁殖”。提及綫之西及北,他則說:“幾千英裏內人類全然不事農桑,他們不直接的倚賴土地上的植物為生,而在他們自己及植物之間加入一種機械作用。”這也就是巧妙地說出這群人為遊牧民族,他們與牲口來往於乾燥的地區,讓牛羊自覓水草。牧人的生計不能轉變為種稻人的生計。

中國的農民和塞外的牧人連亙了兩千年的鬥爭紀錄,回顧起來,欣喜的成分少,仇恨的成分多。尤其是氣候不利的時候,馬背上的剽竊者就不由自主地打算襲取種田人,後者通常有半年的積蓄。零星的侵略可能擴大為戰事,防守者則企圖報復,有時也全面出擊以圖先發製人。

在時間上講,亞述人的壁畫在公元前9世紀即描畫着騎馬的弓箭手,可是全部遊牧成為一種部落習慣和隨着而來的騎兵戰術則出現較遲,並且經過一段長時間,纔傳及東亞。到公元前3世紀遊牧民族的威脅已相當嚴重,這時已有將北方幾個小國傢所築土壁結合起來構成一座相連的城塞之必要,這項工程終使秦始皇在歷史上名傳千古。所以這種局勢的展開也指出中國即使在國防上也要中央集權。全國的國防綫大致與15英寸的等雨綫符合,這是世界上最長的國防綫,不僅為無數戰士留下了辛酸的記憶,也是中國婦女流淚的淵藪。總之它在地理上構成第三個因素,註定着中國農業社會的官僚機構必須置身於一個強有力的中央體係之下。

孟子去秦始皇統一隻50年,他已經和法傢一樣,贊成中國需要一個中央的權威。衹不過始皇以殘暴的力量完成帝國的統一,而亞聖還在以好意勸說,着重道德上的移風易俗。在歷史上他們所掌握的是同一類的問題。在近距離之內,孟子好像失敗,當他勸說戰國的君主行周文王之政時,周之封建已衰退到不可認識。井田制度早被放棄,世襲的卿大夫階級已為官僚所替代。因為國君能直接派遣官僚治理屬下地區,他們可以直接嚮人民課稅,也將他們徵發為兵,數以萬千計。而且這種競爭風氣更受商業的影響。當時所謂商業仍在嬰兒時代,衹是因為有好幾位特殊人物超越國界的政治活動,纔使之活躍而顯著。這樣的環境已不復是凡物都有一定位置和場所,或者凡事都可以用儀禮及惻隱之心對付。實際上,吞併的戰爭仍繼續進行,以至最後衹有一個勝利者。

儒傢與農村組織

然則從長期上講,亞聖孟子與大成至聖孔子,都已看清中國命運上註定必然為一個龐大的農村組織,雖然要根據某些數學原則行事,但仍需人本主義(humanism)的調節。所謂儒教是以崇高的情感組成,在這種背景內自有它存在的價值。《孟子》一書中提及亞聖與他年齒稍幼的兩個哲學家意見不合。楊朱主張各人循着自己的私利觀行事,若以道德激勸,強人違反自已的意志行事,衹有增加混亂,所以他說雖拔一毛以利天下不為也。他的邏輯認為每個人都應當按照自己的趨嚮,去接近歡樂,避免苦楚,這和近來西方時尚之“占有性的個人主義”(possessiveindividualism)非常接近。和他觀點相反的是墨翟,墨子強調上天命令每一個人不分畛域又不待儀節約束地去兼愛他人。既有如此的強迫性存在,則任何要求也不算過分。在行動上墨翟和他的門徒冒着性命的危險,企圖避免當日的兼併戰爭。

孟子對兩人都沒有好話可說。他指斥楊朱之縱容個人的私利觀,等於承認君主為不需要。另一方面墨子之兼愛,等於否定父親的特殊地位。他以絶對的態度絲毫不通融地警告着:“無父無君,禽獸也。”如此不容忍的態度可能使現代讀者感到驚訝。所以務必投以歷史的眼光,才能瞭解個中究竟。

戰國末期鐵器業已出現,因此上層社會的繁復程度更增加。可是幾百年後中國仍是一個農業國傢,下層仍保持着均一雷同的基矗文筆之吏仍以竹片作書柬,紙張之發明尚在公元後1世紀。但需要整個帝國一體行動的諸條件,卻已迫不及待。如此一來,要在農民大衆之中構成基層組織,無過於提倡傢族團结。當中的一個推論則是讓世襲君主按照父親的榜樣行事。對待其他人的好意,也務必有親疏之分,有如血緣關係之遠近。所以認為個人或憑私利觀行事,或對旁人一視同仁,可能對現代讀者富有吸引力,但在古代中國卻不合實際,首先在法律上即會産生糾紛。迄至20世紀,中國仍缺乏對個人作人權保障的能力,遑論在基督降生之前。事實上整個君主時代中國始終維持着一部大體不變的刑法,這套刑法也按社會組織,亦即傢人親疏之分責成各人安分守己,至於各人尚有何種權利,也衹能由這社會體製而定。

傢族組織與社會秩序

現代的法理學是長時間推衍而成的。在西方直到中世紀結束,封建公侯無力控製城市,纔讓市民不受莊園法庭的管製。之後又從這城市特權,産生了公民的自由權利,自始至終這發展不待人謀。而等到最近的兩個世紀,纔産生了一種自覺運動,將所有公民的自由權推廣及於全民。又直到最近幾十年來,我們纔看到這種運動逐漸地達到目的。事實上也是命中註定,中國歷史上未曾産生此項運動,並非有反對這趨嚮的因素和它作對,而是城中紳商與官僚的衝突從未發生。歐洲漢學家白樂日(EtienneBalazs)說.中國的官僚從未失去城市的掌握。事實上中國官吏在城墻之內,權力最盛。

顯而易見的,儒傢的統治者在立法時確定男人的地位高於女人,年長的高於幼輩,並且有學識地位之人高於無知之人,他們自以為凡此都與自然法規吻合。有一段長時期,這係統聽産生的秩序及穩定,還曾贏得外間的贊賞。直到19世紀初西方的商業利益挾着實力在中國沿海各處立足,纔在相形之下使儒傢體製的弱點徹底暴露。它自恃為十全十美的理想,畢竟假設多於實際。況且它以滿足民間最低的期望為目的,而不及最高的標準,看來乃是組織簡單、效能低下的政體。既缺彈性,也欠實力。當這些弱點暴露之際,其缺乏效率之處,尚可視作非道德。

將楊朱、墨翟和孟軻參差拼合,可以看出中國歷史裏長久的莖幹。當然,尚不止此,此後這面目及趨勢,還有相當長的發展,牽涉到許多驚異麯折,上文不過指出,任何值得提及的事體在中國展開,通常都是以極大規模的方式展開。中國歷史上戲劇性和出人意料的地方,當然也離不開這種特性,如果當中有任何差池與過失,通常也是非同小可的差池和過失。

请欣赏:

请给我换一个看看! 拜托,快把噪音停掉!我读累了,想听点音乐或者请来支歌曲!

|

|

|

| 為什麽稱為“中國大歷史”? | 第一章西安與黃土地帶 | | 第二章亞聖與始皇 | 第三章土壤、風嚮和雨量 | | 第四章兵馬俑的幕後 | 第五章第一帝國:樹立楷模 | | 第六章名士成為軍閥 | 第七章長期分裂的局面 | | 第八章歷史嚮側面進出 | 第九章統一的途徑 | | 第十章第二帝國:已有突破,但未竟事功 | 第十一章北宋:大膽的試驗 | | 第十二章西湖與南宋 | 第十三章蒙古人的插麯 | | 第十四章明朝:一個內嚮和非競爭性的國傢 | 第十五章晚明:一個停滯但註重內省的時代 | | 第十六章滿洲人的作為 | 第十七章1800年:一個瞻前顧後的基點 | | 第十八章從鴉片戰爭到自強運動 | 第十九章百日維新、民國成立和五四運動 | | 第二十章現代中國及其在世界上的地位 | |

|

|

|

|