|

定義知識 Definition of knowledge |

知識是對某個主題確信的認識,並且這些認識擁有潛在的能力為特定目的而使用。認知事物的能力是哲學中充滿爭議的中心議題之一,並且擁有它自己的分支——知識論。從更加實用的層次來看,知識通常被某些人的群體所共享,在這種情況下,知識可以通過不同的方式來操作和管理。

定義知識

知識到底是什麽,我國目前仍然有爭議。我國對知識的定義一般是從哲學角度作出的,如在, 《博弈聖經》中知識的描述是“把識別萬物實體與性質的是與不是,定義為知識。”《中國大百科全書·教育》中“知識”條目是這樣表述的:“所謂知識,就它反映的內容而言,是客觀事物的屬性與聯繫的反映,是客觀世界在人腦中的主觀映象。就它的反映活動形式而言,有時表現為主體對事物的感性知覺或表象,屬於感性知識,有時表現為關於事物的概念或規律,屬於理性知識。”從這一定義中我們可以看出,知識是主客體相互統一的産物。它來源於外部世界,所以知識是客觀的;但是知識本身並不是客觀現實,而是事物的特徵與聯繫在人腦中的反映,是客觀事物的一種主觀表徵,知識是在主客體相互作用的基礎上,通過人腦的反映活動而産生的。

上述定義為我們討論知識的內涵提供了哲學基礎。但宏觀的哲學反映論的認識還需要從個體認知角度進行具體化,這樣才能有效地用以指導學校的具體教學。

儘管知識是日常生活裏的中心組成部分,但知識的確切定義仍然是哲學家、社會科學家和歷史學家有着極大興趣的話題。更具許多思想傢的論述,知識必須具備三個特徵:被證實的(justified)、真的(true)和被相信的(believed)。達到這樣的三個條件是非常睏難的,甚至是不可能的。

通過描述知識是如何應用來考察知識也是一種常見的做法。在這種意義上,知識是由不同意嚮討論着的信息。DIKW體係將數據、信息、知識、智慧納入到一種金字塔形的層次體係中,而這個模型與DIKW體係是一致的。

Purser & Pasmore認為要精確地定義知識是非常睏難的。例如:何謂知識?如何獲取知識?何者是有效的知識?這些問題是非常難回答的,但若無法回答知識是什麽,將難以設計能産生更多知識及有效利用的組織。因此,Purser & Pasmore則將知識定義為:“用以製定决策用的事實、模式、基模、概念、意見、及直覺的集合體。”Badaracco將知識定義為:從人類活動中所獲取的真理、原則、思想及資訊。日本學者田中鬱次郎則認為知識是一種多元的概念,具有多層次的意義。知識牽涉到信仰、承諾與行動等,可分為內隱與外顯知識。何光國則認為知識是一、經驗纍積的紀錄;二、事實組織的係統化;三、對事實的理解;四、一種理解的行為或狀態;五、人的已知和未知。此外 Davenport,依據知識的特性指出,知識是一種流動性質的綜合體,其中包括:結構化的經驗、價值及經過文字化的資訊,而且還包括專傢獨特的見解,為新經驗的評估、整合與資訊等提供架構。

由上述可知,知識是抽象的,是藉由某種形式呈現以傳達概念。例如:古代的結繩記事、白旗示降等,都是藉由結繩、白旗等符號來傳達概念。但是當人類活動越是頻繁,則簡單的符號就不足傳達雙方的意念。因此,有了文字、語言等符號興起以作為溝通的工具。在溝通過程中還是需要經過思考,最後才能産生出知識。由此可知,知識就是經由前人的經驗纍積形成的。 |

知識管理中的知識 Knowledge Management Knowledge |

知识阶层递进图 知识阶层递进图 知识 zhī shí 知识 zhī shí 知识管理中的知识 知识管理中的知识

這種人類認識自然和社會的成果或結晶包括經驗知識和理論知識。 毛澤東 《整頓黨的作風》:“自從有階級的社會存在以來,世界上的知識衹有兩門,一門叫做生産鬥爭知識,一門叫做階級鬥爭知識。自然科學、社會科學,就是這兩門知識的結晶,哲學則是關於自然知識和社會知識的概括和總結。” 朱自清 《論老實話》:“大傢在知識上要求真實,他們要知道事實,尋求真理。” 巴金 《<巴金選集>後記》:“我從他們那裏得到不少的生活知識。”

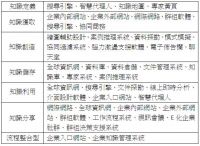

先來看一張知識的階層圖:知識階層遞進圖

在這裏我們可以看到,知識的五種演進層次,可以雙嚮演進。從噪音中分揀出來數據,轉化為信息,升級為知識,升華為智慧。這樣一個過程,是信息的管理和分類過程,讓信息從龐大無序到分類有序,各取所需。這就是一個知識管理的過程,也是一個讓信息價值升華的過程。

反過來,隨着信息生産手段的極大豐富,當信息達到一定量的時候,我們發現噪音出現了,信息生産的過程其實也是一個不斷衰退的過程,從智慧-傳播為知識,從知識普及為信息,從信息變為記錄的數據,到數據這裏已經失去了應用價值,衹有記錄價值了,從數據衰退到噪音,就已經是純粹無效的東西了。

由此我們可以推導出以下詳細流程:

分析完這個知識的演進流程,我們已經可以看出知識的定義需要幾個關鍵點:

拿來就用,需要具備立馬可以指導實踐、行動的作用。用的是否高妙、正確,這一定程度上也取决於用的人。

表達表現,必須是可以表達、表現出來,具備傳承性。表達的形式可以多種多樣,但必須能夠讓接收者理解,表達的過程也會産生一定的信息損耗。

於是,我們可以做出如下結論,知識就是一切人類總結歸納,並認為正確真實,可以指導解决實踐問題的觀點、經驗、程序等信息。

知識作為一種特殊的信息,它具備了更多的附加特徵,也就是說,某一種信息如果越多增加這種特徵的烙印,就越接近知識。 |

|

認識的人;相識;朋友:朝廷大臣多有知識的。

《墨子·號令》:“其有知識兄弟欲見之,為召,勿令入裏巷中。” 岑仲勉 註:“知識,友人也。”《呂氏春秋·遇合》:“人有大臭者,其親戚兄弟妻妾知識無能與居者。” 漢 孔融 《論盛孝章書》:“海內知識,零落殆盡,惟有 會稽 盛孝章 尚存。” 唐 白居易 《感逝寄遠》詩:“昨日聞甲死,今朝聞乙死。知識三分中,二分化為鬼。” 明 羅貫中 《風雲會》楔子:“近奉聖旨,招募智勇之士……兄弟,但有知識,當為國引進咱。” |

有關文化學術的 Scholarship on culture |

知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 知识 有关文化学术的 |

|

知道;懂得;瞭解;辨識

知識事體

漢 劉嚮 《列女傳·齊管妾婧》:“人已語君矣,君不知識邪?”《魏書·閹官傳·賈粲》:“ 世宗 末,漸被知識,得充內侍。” 唐 薛用弱 《集異記·汪鳳》:“每面各有朱記七窠,文若謬篆,而又屈麯勾連,不可知識。”《初刻拍案驚奇》捲二七:“院主大相敬重,又見他知識事體,凡院中大小事務,悉憑他主張。” 魯迅 《三閑集·現今的新文學的概觀》:“在文學界也一樣,我們知道得太不多,而幫助我們知識的材料也太少。” |

|

知识 结识 知识 结识 |

辨識事物的能力 The ability to identify things |

|

指辨識事物的能力。 明 焦竑 《焦氏筆乘·讀孟子》:“孩提之童,則知識生,混沌鑿矣。” |

|

- n.: acquaintance, cognition, information, knowledge, learning, lore, mastery, (adj.) intellectual, knowledge-related

- v.: know

|

|

- n. savoir

- nf. connaissances

|

|

| 學識, 學問, 學術成就 |

|

| 解釋 | 教育 | 學校 | 高校 | 文化 | 專業 | 學科 | 科學 | | 燕窩 | 保健 | 生物 | 植物 | 觀葉植物 | 花木百科 | 認識 | 哲學 | | 馬剋思主義哲學 | 百科辭典 | 技術 | 科技 | 醫學 | 百科大全 | 百科 | 百科全書 | | 工具書 | 科普 | 地理 | 黃土高原 | 黃河 | 西北 | 宗教 | 佛學 | | 佛教百科 | 更多結果... |

|

|

|