|

|

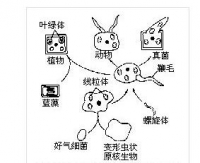

![线粒体的增殖与起源[细胞生物学] 非内共生学说](http://oson.ca/upload/images11/cache/17f6a0dc6d18fdfd8865d149b0088619.jpg) 内共生学说 内共生学说 内共生学说 内共生学说

guān yú xiàn lì tǐ qǐ yuán de yī zhǒng xué shuō。 rèn wéi xiàn lì tǐ lái yuán yú xì jūn, jí xì jūn bèi zhēn hé shēng wù tūn shì hòu , zài cháng qī de gòng shēng guò chéng zhōng , tōng guò yǎn biàn , xíng chéng liǎo xiàn lì tǐ。 gāi xué shuō rèn wéi : xiàn lì tǐ zǔ xiān yuán xiàn lì tǐ ( yī zhǒng kě jìn xíng sān suō suān xún huán hé diàn zǐ chuán dì de gé lán shì yīn xìng jūn ) bèi yuán shǐ zhēn hé shēng wù tūn shì hòu yǔ sù zhù jiān xíng chéng gòng shēng guān xì。 zài gòng shēng guān xì zhōng , duì gòng shēng tǐ hé sù zhù dōuyòu hǎo chù: yuán xiàn lì tǐ kě cóng sù zhù chù huò dé gèng duō de yíng yǎng , ér sù zhù kě jiè yòng yuán xiàn lì tǐ jù yòu de yǎng huà fēn jiě gōng néng huò dé gèng duō de néng liàng。 yóu měi guó shēng wù xué jiā mǎ gǔ lì sī( lynnmargulis) yú 1970 nián chū bǎn de《 zhēn hé xì bāo de qǐ yuán》 yī shū zhōng zhèng shì tí chū。 tā rèn wéi, hǎo qì xì jūn bèi biàn xíng chóng zhuàng de yuán hé shēng wù tūn shì hòu、 jīng guò cháng qī gòng shēng néng chéng wéi xiàn lì tǐ, lán zǎo bèi tūn shì hòu jīng guò gòng shēng néng biàn chéng yè lǜ tǐ, luó xuán tǐ bèi tūn shì hòu jīng guò gòng shēng néng biàn chéng yuán shǐ biān máo。

zhè yī jiǎ shuō yóu yú zhèng jù chōng fēn, yǐ bèi yuè lái yuè duō de rén suǒ jiē shòu。 tā de zhù yào gēn jù shì:( 1) gòng shēng shì shēng wù jiè de pǔ biàn xiàn xiàng, lì rú gēn liú jūn yǔ dòu kē zhí wù de gòng shēng guān xì, lán zǎo huò lǜ zǎo yǔ zhēn jūn gòng shēng xíng chéng dì yī děng。 yòu yī zhǒng cǎo lǚ chóng( paramoeciumbursaria), qí tǐ nèi yòu xiǎo de zǎo lèi yǔ zhī gòng shēng, bìng néng jìn xíng guāng hé zuò yòng; guò qù shuō 'ào zhōu bái yǐ xiāo huà dào nèi shēng huó zhe yī zhǒng suǒ wèi hùn máo chóng( mixotrichaparadoxa), shí jì yóu liǎng zhǒng luó xuán tǐ、 liǎng zhǒng zhēn xì jūn hé yī zhǒng xiān máo chóng zǔ chéng, tā men néng fēn mì yòu guān de méi, xiāo huà xiān wéi sù。 tè bié shì jìn nián fā xiàn de huī bāo zǎo( glancocystis), tā běn shēn bìng wú yè lǜ sù, dàn yòu xǔ duō yè lán xiǎo tǐ( cyanella) shēng huó zài tǐ nèi, jìn xíng guāng hé zuò yòng zhì zào shí wù。 zhè zhǒng gòng shēng guān xì kàn lái jiàn lì bù hěn jiǔ, yīn wéi yè lán xiǎo tǐ zài xì bāo nèi hái bù dà gù dìng。 huī bāo zǎo de fā xiàn shì duì “ nèi gòng shēng jiǎ shuō ” de yòu lì zhī chí。( 2) yè lǜ tǐ hé xiàn lì tǐ dōuyòu qí dú tè de dna, kě yǐ zì xíng fù zhì, bù wán quán shòu hé dna de kòng zhì。 xiàn lì tǐ hé yè lǜ tǐ de dna tóng xì bāo hé de dna yòu hěn dà chā bié, dàn tóng xì jūn hé lán zǎo de dna què hěn xiāng sì。 lán zǎo de hé táng tǐ rna( rrna) bù jǐn kě yǐ yǔ lán zǎo běn shēn de dna zá jiāo, ér qiě hái kě yǔ yǎn chóng yè lǜ tǐ de dna zá jiāo, zhè xiē dōushuō míng tā men zhī jiān de tóng yuán xìng。( 3) xiàn lì tǐ hé yè lǜ tǐ dōuyòu zì jǐ tè shū de dàn bái zhì hé chéng xì tǒng, bù shòu hé de hé chéng xì tǒng de kòng zhì。 yuán hé shēng wù de hé táng tǐ yóu 30s hé 50s liǎng gè yà jī zǔ chéng, zhēn hé shēng wù de hé táng tǐ yóu 40s hé 60s liǎng gè yà jī zǔ chéng。 xiàn lì tǐ hé yè lǜ tǐ de hé táng tǐ fēn bié yǔ xì jūn hé lán zǎo de yī zhì, yě shì yóu 30s hé 50s liǎng gè yà jī zǔ chéng, zhè shuō míng xì jūn hé xiàn lì tǐ、 lán zǎo hé yè lǜ tǐ shì tóng yuán de。 kàng shēng sù kě yǐ yì zhì xì jūn hé lán zǎo de shēngzhǎng, yě kě yǐ yì zhì zhēn hé shēng wù zhōng de xiàn lì tǐ hé yè lǜ tǐ de zuò yòng, zhè yě shuō míng xiàn lì tǐ yǔ xì jūn、 yè lǜ tǐ yǔ lán zǎo shì tóng yuán de。( 4) xiàn lì tǐ、 yè lǜ tǐ de nèi、 wài mó yòu xiǎn zhù chā yì, nèi、 wài mó zhī jiān chōng mǎn liǎo yè tǐ。 yán jiū fā xiàn, tā men nèi、 wài mó de huà xué chéngfèn shì bù tóng de。 wài mó yǔ sù zhù de mó bǐ jiào yī zhì, tè bié shì hé nèi zhì wǎng mó hěn xiāng sì; nèi mó zé fēn bié tóng xì jūn hé lán zǎo de mó xiāng sì。 zǒng zhī,“ nèi gòng shēng jiǎ shuō” dé dào liǎo duō fāng miàn de shí yàn zhī chí, yīn 'ér bèi yuè lái yuè duō de rén suǒ jiē shòu。 dàn tā yě yòu bù zú zhī chù, zhù yào shì: dì yī, tā méi yòu shuō míng xì bāo hé shì zěn yàng qǐ yuán de; dì 'èr, tā rèn wéi luó xuán tǐ jìn rù hòu néng xíng chéng zhēn hé xì bāo de biān máo, zhè zhǒng kàn fǎ xiǎn rán bù duì, yīn wéi luó xuán tǐ shì yī zhǒng yuán hé shēng wù, qí biān máo méi yòu“ 9+2” jié gòu, ér zhēn hé shēng wù rú cǎo lǚ chóng de xiān máo huò yǎn chóng de biān máo què shì yòu“ 9+2” jié gòu de。 luó xuán tǐ jìn rù biàn xíng chóng zhuàng yuán hé xì bāo hòu rú hé xíng chéng jù yòu“ 9+2” jié gòu de biān máo,“ nèi gòng shēng xué shuō ” bìng méi yòu jiā yǐ jù tǐ shuō míng。 |

|

1905 nián, KonstantinMereschkowsky zuì xiān tí chū yè lǜ tǐ shì yóu yuán xiān de nèi gòng shēng tǐ xíng chéng de zhè yī xiǎng fǎ, suí hòu 1920 nián dài IvanWallin tí chū liǎo duì xiàn lì tǐ de xiāng tóng xiǎng fǎ。 suí zhe rén men fā xiàn tā men hán yòu DNA, zhè xiē xiǎng fǎ bèi HenryRis chóngxīn tí chū。

nèi gòng shēng jiǎ shuō bèi lín · mǎ gǔ lì sī suǒ pǔ jí。 zài tā 1981 nián de《 xì bāo jìn huà zhōng de gòng shēng》 zhōng, tā rèn wéi zhēn hé xì bāo qǐ yuán yú xiāng hù zuò yòng de gè tǐ zǔ chéng de qún luò, yě bāo kuò nèi gòng shēng de luó xuán tǐ xíng chéng liǎo zhēn hé shēng wù de biān máo hé xiān máo。 hòu yī zhǒng xiǎng fǎ méi yòu bèi guǎng fàn jiē shòu, yīn wéi biān máo quē fá DNA, zài jié gòu zhī wài hé yuán hé shēng wù yě méi yòu míng xiǎn xiāng sì xìng。 gēn jù Margulis hé Sagan(1996),“ shēng mìng bìng bù shì tōng guò zhàn dǒu, ér shì tōng guò xié zuò zhàn jù zhěng gè quán qiú de”, ér dá 'ěr wén guān yú jìn huà yóu jìng zhēng qū dòng de xiǎng fǎ shì bù wán shàn de。 rán 'ér yě yòu rén rèn wéi nèi gòng shēng gèng xiàng nú lì zhì 'ér fēi hù lì gòng shēng。

yòu rén rèn wéi guò yǎng huà wù méi tǐ kě néng yě jù yòu nèi gòng shēng qǐ yuán, jìn guǎn tā men quē fá DNA。 ChristiandeDuve rèn wéi tā men yě xǔ shì zuì zǎo de nèi gòng shēng tǐ, shǐ dé xì bāo néng gòu dǐ kàng dì qiú dà qì zhōng yuè lái yuè duō de yǎng qì。 rán 'ér, xiàn zài kàn lái tā men kě néng shì“ cóng tóu hé chéng” de, ér fēi jù yòu gòng shēng qǐ yuán。 |

|

内共生学说 证据 内共生学说 证据 |

|

| fēi nèi gòng shēng xué shuō | |

|