|

|

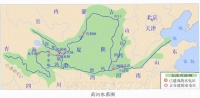

黄河流域 流域概况 黄河流域 流域概况![黄河流域规划- 中国百科网 图[黄河流域图] 黄河流域图

點擊圖片查看詳情](http://oson.ca/upload/images11/cache/dfd6278803b432fe241e102c11e0453e.jpg) 黄河流域 流域概况 黄河流域 流域概况

流域年平均氣溫在-4~+14℃,年降水量平均為478mm,6~10月降水量占全年65%~85%,最大暴雨發生在7~8月。河南花園口站多年平均(1919~1974年)實測年徑流量為470億m3,如包括上遊被引用水量則年徑流量為560億m3。對黃河防洪安全威脅最大的洪水發生在夏秋兩季,稱為伏秋大汛,其次為鼕季的凌汛。黃河平均年輸沙量約16億t,居世界大河之冠。每立方米水中含沙量在幹流竜門附近為30kg以上,在一些支流可達300~500kg。泥沙主要來自太行山以西,日月山以東的黃土高原地區,面積約58萬km2,其中水土流失面積占43萬km2。黃河有水沙異源的特點。托剋托以上來水占全河 1/2以上,而來沙衹占9%;三門峽以下來水約占10%,來沙不到2%;托剋托至竜門來水占15%,而來沙占55%以上;竜門至三門峽來水占21%,而來沙占34%。泥沙粒徑大於0.05mm的粗沙約占年沙量的1/4,有80%粗沙來自托剋托至竜門區間,粗沙支流多在陝北,以皇甫川來沙最粗。

流域內1985年總人口8800萬人,耕地1.86億畝,糧食總産量2600萬t,青藏高原和內蒙古高原是中國重要的畜牧業基地,中下遊衝積平原為農業區。流域可開發水電站裝機容量約2800萬kW,主要分佈在桃花峪以上河段;礦産資源豐富,稀土、鋁土礦、煤、石油等儲量在中國都占有較大比重;流域內有蘭州、西安、鄭州、濟南等重要城市,有隴海、蘭新、京包等重要鐵路交通幹綫。

黃河洪、凌為患,史不絶書。據記載,公元前602~公元1938年共2540年中,下遊决溢1500多次,改道26次。災害影響範圍,包括豫、魯、冀、津、皖、蘇六省市,主要波及淮河與海河下遊約 25萬km2。旱災威脅也很嚴重,在7~20世紀,有95年發生範圍廣、歷時長、災情重的全流域大旱,其中17世紀就有22年。 |

|

黃河流域橫貫中國東西,大部分區域位於中國的西北部。處於東經95度53分~119度05分北緯32度10分~41度50分之間,東西長1900km,南北寬1100km,流域面積79.5萬km2。

黃河流域幅員遼闊,地形地貌差別很大。從西到東橫跨青藏高原、內蒙古高原、黃土高原和黃淮海平原四個地貌單元。流域地勢西高東低,西部河源地區平均海拔在4000m以上,由一係列高山組成,常年積雪,冰川地貌發育;中部地區海拔在1000—2000m之間,為黃土地貌,水土流失嚴重;東部主要由黃河衝積平原組成,河道高懸於地面之上,洪水威脅較大。 |

|

黄河流域 水文特征 黄河流域 水文特征

流域水文特徵明顯,上遊降水歷時長、強度小,形成的洪水徑流峰小量大;中遊降水歷時短、強度大,形成的洪水徑流峰高量小、陡漲陡落,為暴雨洪水,危害較大。

黃河流域的黃土高原地區水土流失嚴重,面積45.4km2,其中年平均侵蝕模數大於5000噸/立方米的面積約15.6lEm2。大量泥沙輸入黃河,淤高下遊河床,是黃河下遊水患嚴重而又難於治理的癥結所在。 |

|

黄河流域 河流水系 黄河流域 河流水系 黄河流域 河流水系 黄河流域 河流水系 黄河流域 河流水系 黄河流域 河流水系

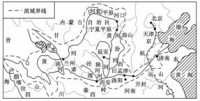

內蒙古托剋托縣河口鎮以上為黃河上遊,匯入的較大支流(流域面積1000k平方米以上)有43條,徑流量占全河的60%。竜羊峽至寧夏下河沿的幹流河段是黃河水力資源的“富礦”區,也是全國重點開發建設的水電基地之一。下河沿至河口鎮的黃河兩岸為寧蒙灌區,是黃河流域重要的農業基地。由於該地區降水少、蒸發大,加上灌溉引水和河道滲漏損失,致使黃河水量沿程減少。沿河平原不同程度地存在洪水和凌汛災害。

河口鎮至河南鄭州桃花峪為黃河中遊,是黃河洪水和泥沙的主要來源區,匯入的較大支流有30條。河口鎮至禹門口是黃河幹流上最長的一段連續峽𠔌,河段內支流絶大部分流經水土流失嚴重的黃土丘陵溝塹區,是黃河泥沙特別是粗泥沙的主要來源,全河多年年平均輸沙量16億t,其中9億t來源於此區間;該河段水力資源也很豐富,是黃河上第二大水電基地,峽𠔌下段有著名的壺口瀑布。禹門口至三門峽區間,黃河流經汾渭地塹,河𠔌展寬,其中禹門口至渣關(簡稱小北幹流),河長132.5km,河道寬淺散亂,衝淤變化劇烈;河段內有汾河、渭河兩大支流相繼匯入,是黃河下遊泥沙主要來源區之一,多年年平均來沙量5.5億t。三門峽至桃花峪區間,小浪底以上是黃河的最後一段峽𠔌,出峽𠔌後逐步進入平原地區。

黃河幹流自桃花峪以下為黃河下遊。下遊河道為地上懸河,支流很少。目前黃河下遊河床已高出大堤背河地面3—5m,比兩岸平原高出更多。除南岸東平湖至濟南區間為低山丘陵外,其餘全靠堤防擋水。歷史上决口泛濫頻繁,給中華民族來了沉重的災難。黃河入海口因泥沙淤積,不斷延伸、擺動,近40年間,黃河年平均輸送到河口地區的泥沙約10億t,年平均淨造陸面積25km2一30km2。 |

|

1.流域社會經濟概況

1990年資料統計,黃河流域人口9781萬人,占全國總人口的8.6%。耕地面積1.79億畝,占全國的12.5%。

黃河流域很早就是中國農業經濟開發地區。上遊的寧蒙河套平原、中遊汾渭盆地以及下遊引黃灌區都是主要的農業生産基地之一。目前黃河上中遊地區仍比較貧睏,加快這一地區的開發建設,盡快脫貧致富,對改善生態環境,實現經濟重心由東部嚮中西部轉移的戰略部署具有重大意義。

歷史上黃河流域工業基礎薄弱,新中國成立以來有了很大的發展,建立了一批能源工業、基礎工業基地和新興城市,為進一步發展流域經濟奠定了基礎。能源工業包括煤炭、電力、石油和天然氣等,目前,原煤産量占全國産量的一半數以上,石油産量約占全國的l/4,已成為區內最大的工業部門。鉛、鋅、鋁、銅、鉑、鎢、金等有色金屬冶煉工業,以及稀土工業有較大優勢。全國八個規模巨大的煉鋁廠,黃河流域就占個。

2.防洪保護區概況

1990年資料統計,12萬km’的黃河下遊防洪保護區,共有人口7801萬人,占全國總人口的6.8%。耕地面積10699萬畝,占全國的7.5%。黃河下遊防洪保護區是我國重要的糧棉基地之一,糧食和棉花産量分別占全國的7.7%和34.2%,農業産值占全國的8%。區內還有石油、化工、煤炭等工業基地,在我國經濟發展中占有重要的地位。 |

|

黄河流域 自然资源 黄河流域 自然资源 黄河流域 自然资源 黄河流域 自然资源

流域內現狀有耕地1.79億畝,林地1.53億畝,牧草地4.19億畝。宜於開墾的荒地約3000萬畝。黃河流域上遊地區的水能資源、中遊地區的煤炭資源、下遊地區的石油和天然氣資源,都十分豐富,在全國占有極其重要的地位,被譽為我國的“能源流域”。例如,位於河口的勝利油田,為我國的第二大油田。

黃河流域礦産資源豐富,1990年探明的礦産有114種,在全國已探明的45種主要礦産中,黃河流域有37種。其中具有全國性優勢(儲量占全國總儲量的32%以上)的有稀土、石膏、玻璃硅質原料、銳、煤、鋁土礦、鋁、耐火粘土等8種。黃河流域礦産資源豐富,分佈相對集中,為綜合開發利用提供了有利條件。 |

|

1、黃河流域是中華民族文明的發祥地,半坡氏族是我國黃河流域氏族公社的典型代表,4000年前,黃帝和炎帝部落結成聯盟,在黃河流域生活、繁衍,構成華夏族的主幹部分。

2、到宋元以前,黃河流域一直是我國經濟發展的重心,創造了高度發達的農業文明。

3、自宋元以後,直至近現代歷史時期,黃河流域由於人口的壓力自然條件等因素,經濟重心南移,但黃河流域仍是我國重要的經濟中心。 |

|

1.治理成就

治理黃河,最早可追溯到傳說中的鯀、禹治河,隨後創建了堤防,秦代已統一了下遊堤防體係。西漢賈讓、東漢王景、元代賈魯、明末潘季馴和清代的靳輔、陳潢等,對防洪的理論和實踐均有重要貢獻,其中以潘季馴的束水攻沙方略影響最大。近代水利學者李儀祉提出了黃河上中下遊全面治理的方略,主張在上中遊廣修水利,植樹造林,建攔洪水庫;在下遊整治河槽,淤灘衝槽和開闢減河排洪。德國水利學者H.恩格斯多次為黃河進行河工模型試驗。較早利用黃河水資源的大型灌溉工程是戰國時期在當時的黃河支流漳河上興修的引漳十二渠,以後歷代修建的著名灌區有鄭白渠、漢延渠、唐徠渠、枋口堰和近代的涇惠渠灌區等。歷史上黃河水運也曾一度較為發達,盛極時,可南達江淮、北通薊津。

中華人民共和國建立後,就着手提高黃河下遊防洪能力,開發利用黃河水資源的規劃研究。1954年10月提出了《黃河綜合利用規劃技術經濟報告》,1955年7月30日第一屆全國人民代表大會通過了《關於根治黃河水害和開發黃河水利的綜合規劃的决議》。

黃河治理開發取得了很大成績。①通過加高加固堤防、整治河道、修建攔蓄洪水和分滯洪水工程,改進暴雨洪水預報與防洪調度等措施,初步建成了防洪體係。②全流域共建成了各類水庫3000多座,其中大中型水庫170多座;建成500kW以上的水電站80多處,裝機容量約260萬kW。幹流上已建骨幹工程有劉傢峽、????鍋峽、八盤峽、青銅峽、三盛公、天橋、三門峽等七座。在建的竜羊峽水電站,裝機容量128萬kW(1988年開始發電)。全流域有效灌溉面積由1949年1200萬畝增至近7000萬畝。流域內工農業及城市用水已達270多億m3,約占地表水資源的1/2,1972年後,還曾先後5次嚮天津市送水約16億m3。③在黃土高原開展了以造林、種草、梯田、淤地壩等為主要內容的水土保持工作,至1985年初步治理面積約10萬km2。④流域內廣泛利用洪水、泥沙,如引洪漫地、高含沙水流灌溉、用挖泥船放淤加固大堤等。

2.存在問題

①下遊防洪任務仍很艱巨。在三門峽水庫控製上遊洪水的條件下,花園口仍有發生40000m3/s以上洪峰流量的可能,遠超過現有堤防抗禦22000m3/s的能力,而且堤防還必須隨河道淤積而不斷加高。②黃土高原地區生態係統與經濟基礎薄弱。防治水土流失,開發當地煤炭和有色金屬等資源,振興當地城鄉經濟,是一項長期的艱巨任務。③水資源不足。黃河水量中有相當一部分要用於輸沙入海,可供工農業引用的數量有限。現在黃河調節能力較低,有些河段水質又受到污染,供需矛盾已很尖銳。今後隨着工農業用水增多,水資源供需不平衡的狀況,勢必更加突出。流域內水能資源開發利用程度不高,需要合理部署,加快開發進程。部分河段還要考慮恢復和發展航運。

3.規劃

有關黃河治理規劃的主張很多,對上遊開發水電,上中遊水土流失區開展水土保持,下遊鞏固堤防及河口地區要有計劃治理等看法基本一致,但對如何處理洪水泥沙則有不同見解,主要有:①着眼於上中遊,如加強多沙粗沙區的治理,或把水、沙、洪全部用於灌溉和改造沙漠;②興建中遊幹流大水庫,在峽𠔌修建高壩以削洪攔沙,或主張采用調節水沙,高濃度輸沙,蓄清排渾等運用方式,做到既保存水庫有效庫容,又使下遊淤積減少;③在中下遊大面積放淤和固堤,以利用洪水泥沙;④黃河下遊改走新道;⑤引長江水衝刷下遊河道;⑥下遊多口分流,把水沙分散在鄭州以東的黃河兩岸。

根據中國經濟發展和黃河現狀,治理開發黃河的規劃指導思想是除害興利,綜合利用,使黃河水沙資源在上中下遊都有利於生産。主要任務是采取綜合治理措施,緩解黃河下遊洪水威脅;防治水土流失,逐步減少輸入黃河的泥沙,改善黃土高原生態環境;合理利用水沙和水能資源,促進工農業生産的發展。規劃的主要內容有四方面。

下遊防洪:繼續鞏固堤防險工、整治河道與河口,建設滯洪區工程和洪水預報警報係統,規劃近期興建小浪底水利樞紐。小浪底工程建成後,配合三門峽、陸渾、故縣等水庫,可大大提高下遊防洪標準,下遊凌汛威脅亦可基本解除。水庫攔調水沙的作用,可使下遊河道在二三十年內不淤積擡高,為其他減沙措施的實現爭取緩衝時間,幹流竜門、磧口和沁河河口村水庫,也規劃陸續興建。共同控製洪水泥沙,形成防洪體係,加強防洪安全。

合理開發水利資源:黃河水量利用率雖已較高,但平均每年入海水量仍有300億m3,其中非汛期為100多億m3,尚可進一步開發。關鍵是要從全河出發,在上中遊增建有較大調節能力的水庫,協調平衡各方面對水資源的利用要求。竜羊峽至黑山峽河段可開發水電1300萬kW,托剋托至桃花峪河段可開發水電630萬kW,近期優先安排這兩河段的建設項目。規劃在幹流竜羊峽至桃花峪河段佈置約30級樞紐工程,其中骨幹工程有竜羊峽、劉傢峽、黑山峽、磧口、竜門、三門峽、小浪底等7座,共有庫容850億m3,可長期保留有效庫容400億m3以上。7庫聯合運用將能有效控製黃河的水、沙、洪,除害興利,綜合利用。結合黃河的治理開發,應提高黃河水係的通航能力,加強水資源保護工作。預測21世紀用水量將顯著增加,需考慮從長江調水接濟。

水土保持和支流治理開發:加強水土保持工作,做到保水保土同改善當地生産條件相結合,當前利益和長遠利益結合,經濟效益與生態效益結合。推廣小流域綜合治理的經驗,多途徑利用洪水泥沙,以收灌溉與肥田的實效;確定不同類型區的治理方向,做好農林牧水各種治理措施的配置;堅决防止各項建設與人為活動造成新的水土流失;加強粗沙地區的建設,已定為重點治理的有皇甫川、無定河、三川河等,還要加強煤田所在地區的窟野河等支流的治理。黃河其他支流,要根據抗旱、防洪與發展生産的需要,修建各種功能的水利工程,並開發約300萬kW的水電資源。

多途徑解决黃河下遊淤積問題:除繼續加速開展水土保持工作外,主要包括:①利用小浪底、竜門、磧口等幹流大水庫攔蓄與調節水沙的作用,使下遊在幾十年內,不淤積擡高;②利用小浪底、竜門水庫控製水沙和擡高水位的作用,將庫內泥沙有計劃地送到水庫下遊寬闊灘地上放淤;③在幹支流灌區推廣引洪放淤和渾水灌溉等。

黃河,中國的第二大河。發源於青海高原巴顔喀拉山北麓約古宗列盆地,蜿蜒東

流,穿越黃土高原及黃淮海大平原,註入渤海。幹流全長5464公裏(1萬多裏),

水面落差4480米。流域總面積79.5萬平方公裏(含內流區面積4.2萬平方公裏)。

據地質演變歷史的考證,黃河是一條相對年青的河流。在距今115萬年前的晚早

更新世,流域內還衹有一些互不連通的湖盆,各自形成獨立的內陸水係。此後,

隨着西部高原的擡升,河流侵蝕、奪襲,歷經105萬年的中更新世,各湖盆間逐

漸連通,構成黃河水係的雛形。到距今10萬至1萬年間的晚更新世,黃河纔逐步

演變成為從河源到入海口上下貫通的大河。

黃河,世界第五長河,一條5464公裏長的大河,在中國北方 蜿蜒流動。從高空

俯瞰,它恰似一個巨大的""字,又隱隱就是我 們民族那獨一無二的圖騰。二

、黃河的表徵

它不僅僅是一條大河。黃河,黃土地,皇帝,黃皮膚,這一切黃色表徵,把這條

流經中華心髒地區的濁流升華為聖河。《漢書.溝洫 志》就把黃河尊為百川之

首:"中國川源以百數,莫著於四瀆,而河 為宗。"

這裏確實最早沐浴了文明之光,這裏也難免最早被受了文明之火。 上古傳說,

神農氏曾教民稼穡。耐人尋味的是,神農就是炎帝,也就 是火神,他所傳授的

實際上是焚林墾殖。

《孟子》中記載了三皇五帝燒山林的"功績": "當堯之時...草木暢茂,禽獸

繁殖,五穀不登,禽獸逼人...堯獨憂之,舉舜而敷治焉。舜使益掌火。益烈

山澤而焚之,禽獸逃匿。"

在詩經中,我們聽到了先民們砍伐時的吟唱: "侃侃伐檀兮,置之河之幹兮,河

水清且漣漪。""伐木叮叮, 鳥鳴嚶嚶。"

黃河治理方略

1減少入黃沙量的治本之策

2 與外流域調水結合的綜合治理方略

治理黃河方略必須針對“水少沙多”這一癥結進行科學製訂。為使黃土高原地區入黃沙量大大減少,應采用現代工程措施,將水土嚴重流失區整治成一片片錯落有緻的相對平原,改變其侵蝕地理環境。這一治本之策無疑是行之有效的。 |

|

- n.: the Yellow River basin

|

|

|

|

| 黃河流域規劃 | 黃河流域文明 | 黃河流域水能資源 | | 黃河流域輸沙模數 | 黃河流域自然資源 | 黃河流域梯級開發 | | 黃河流域文化遺址 | 黃河流域有關數據 | 黃河流域的青銅文明 | | 清代黃河流域水利法製研究 | 黃河流域治理開發與展望 | 黃河流域水資源保護局 | | 我國黃河流域至長江流域 | 黃河流域水資源演變的多維臨界調控模式 | 唐宋時期黃河流域的外來文明 | | 黃河流域史前聚落與城址研究 | |

|