|

|

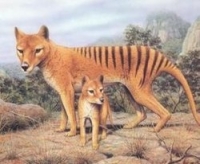

袋狼(塔斯馬尼亞虎)

thylacinus cynocephalus harris

英文名thylacine,tasmanian wolf

曾廣泛分佈於澳洲大陸及附近島嶼上。歐洲移民定居澳洲後,澳洲大陸上的袋狼就滅絶了,僅在澳大利亞南部的塔斯馬尼亞島上尚有分佈。有人認為野生種群已經滅絶。

體形似狗,頭似狼。肩高600毫米,體長750毫米,尾長530毫米。毛色土灰或黃棕色,背部生有14-18條黑色帶狀斑。毛發短密並十分堅硬。口裂很長。前足5趾,後足4趾。

棲息於開闊的林地和草原。夜間外出捕食,白天棲身於石礫中。多單獨或以傢族形式捕食袋鼠類、小型獸類和鳥類。因其口裂很大,捕食動物時常將獵物的頭骨咬碎。夏季交配,每胎産3-4仔。幼仔在母獸育兒袋裏哺育3個月後可獨自活動,但仍呆在母獸身邊約9個月之久。

【附】這是一種難以形容的奇妙動物。從它的頭和牙來看,它是一隻狼。然而,它的身體又像老虎一樣有着條紋。它可以像鬣狗一樣用四條腿奔跑。也可以像小袋鼠那樣用後腿跳躍行走,它和袋鼠一樣同是有袋類動物。這種動物有着其它種類動物的特徵,卻又有着特別的地方,它被人們叫做塔斯馬尼亞狼、斑馬狼、還有塔斯馬尼亞虎等等。

袋狼生活在樹林較為稀疏的地方,或是草原上。然而,移居者來到它們生活的土地上,它們就會躲到深深的森林中去。這種肉食有袋類動物從頭到尾全長一點五米至一點八米。肩高六十公分。肚子有着像袋鼠那樣乘放小袋鼠的袋子。後背上有十二至二十條花紋。顎的骨像蛇一樣分為兩段張開,它們會喀哧一下咬碎獵狗的頭。夜晚,它們單獨行動,經常是以袋鼠、小袋鼠、或是不會飛的鳥類為獵取出目標。它跑的速度並不快,但是會緊追不捨,直到獵物疲憊不堪為止。它們往往是一口咬住獵物的頭使獵物結束生命。

自從塔斯馬尼亞島上的移民來到,袋狼的生存繼而出現了危機。

大量的傢畜——羊被狗傷害了。而人們誤以為是袋狼所為,因為狗和袋狼都是吸羊的血。一八八八年,政府出賞金奬賞捕殺袋狼的人們,在那之後的二十年之中,共有二千二百六十八衹袋狼被捕殺了。這也是記錄袋狼數量的珍貴資料。

最後一隻袋狼,是於一九三三年死亡的。

人們在澳大利亞的岩石上發現了古代居民於一萬年前繪成的壁畫,從中我們知道了在很久很久以前,袋狼曾經生存在這片古老的土地上。

奇妙的是,現在,在塔斯馬尼亞島上,有一個袋狼保護區。這樣做是否表明是一種心理上的補償呢?總而言之,這麽珍貴的動物——袋狼滅絶了。

儘管與澳大利亞的古代居民共同生活了一萬年以上。但是,隨着新世界被人類發現,在一瞬間,袋狼終於在地球上永遠地消失了。 |

|

曾廣泛分佈於澳洲大陸及附近島嶼上。歐洲移民定居澳洲後,隨着人類活動的幹預,野生種群已經滅絶。

體形似狗,頭似狼。肩高600毫米,體長100~130釐米,尾長50~65釐米。毛色土灰或黃棕色,背部生有14-18條黑色帶狀斑。毛發短密並十分堅硬。口裂很長。前足5趾,後足4趾。腹部有嚮後開口的育兒袋,袋內有2對乳頭。尾巴細而長。

這是一種難以形容的奇妙動物。從它的頭和牙來看,它是一隻狼。然而,它的身體又像老虎一樣有着條紋。它可以像鬣狗一樣用四條腿奔跑。也可以像小袋鼠那樣用後腿跳躍行走,它和袋鼠一樣同是有袋類動物。這種動物有着其它種類動物的特徵,卻又有着特別的地方,它被人們叫做塔斯馬尼亞狼、斑馬狼、還有塔斯馬尼亞虎等等。 袋狼 |

|

袋狼 生活习性 袋狼 生活习性

袋狼生活在樹林較為稀疏的地方,或是草原上。然而,移居者來到它們生活的土地上,它們就會躲到深深的森林中去。肚子有着像袋鼠那樣乘放小袋鼠的袋子。後背上有花紋。顎的骨像蛇一樣分為兩段張開,它們會喀哧一下咬碎獵狗的頭。夜晚,它們單獨行動,經常是以袋鼠、小袋鼠、或是不會飛的鳥類為獵取出目標。它跑的速度並不快,但是會緊追不捨,直到獵物疲憊不堪為止。它們往往是一口咬住獵物的頭使獵物結束生命。 |

袋狼的滅絶 Thylacine's extinction |

袋狼的灭绝 袋狼的灭绝

大量的傢畜——羊被狗傷害了。而人們誤以為是袋狼所為,因為狗和袋狼都是吸羊的血。1888年,政府出賞金奬賞捕殺袋狼的人們,在那之後的二十年之中,共有2268衹袋狼被捕殺了。這也是記錄袋狼數量的珍貴資料。

最後一隻袋狼,是於1936年死亡的。死於塔斯馬尼亞島上的霍巴特動物園。

人們在澳大利亞的岩石上發現了古代居民於一萬年前繪成的壁畫,從中我們知道了在很久很久以前,袋狼曾經生存在這片古老的土地上。

奇妙的是,現在,在塔斯馬尼亞島上,有一個袋狼保護區。這樣做是否表明是一種心理上的補償呢?總而言之,這麽珍貴的動物——袋狼滅絶了。

儘管與澳大利亞的土著居民共同生活了一萬年以上。但是,隨着新世界被人類發現,在一瞬間,袋狼終於在地球上永遠地消失了。 |

袋狼的歷史 History of thylacine |

袋狼因其身上斑紋似虎,又名塔斯馬尼亞虎,祖先可能廣泛分佈於新幾內亞熱帶雨林、澳大利亞草原等袋狼復原圖地。屬於有袋類,和袋鼠一樣,母體有育兒袋,産不成熟的幼仔,並且為夜行性。5千年前,澳洲野犬隨人類進入澳大利亞,與食性相同的袋狼發生爭鬥,袋狼隨後從新幾內亞和澳大利亞草原漸漸消失,僅在大洋洲的塔斯馬尼亞島上還有生存。但自1770年英國探險傢科剋到澳大利亞探險以來,移民們把袋狼當作敵人,認為其為“殺羊魔”,並且在政府的奬賞制度鼓勵下進行大肆屠殺,使其近乎絶跡。當政府欲停止袋狼絶種趨勢時,情況已無法輓救。1933年有人捕獲一隻袋狼,命名為班哲明,飼養在赫芭特動物園,1936年死亡,此後再沒有活袋狼存在的消息。

美國國傢動物園在1902-1905年間所飼養的一對袋狼1936年後不斷傳出有酷似袋狼的動物在新幾內亞襲擊傢畜的消息,也有許多目擊者聲稱他們看到袋狼,但卻沒有鐵證可以證明袋狼確實仍存於世。1967年有人在山洞中發現腐敗的動物屍體,經專傢證實確為袋狼屍體,但對其是否為新鮮屍體或是多年前留下的幹屍科學家看法分歧。袋狼是否已經滅絶,不得而知。

1999年澳洲博物館館長麥剋阿契在雪梨博物館發現一個自1866年被保存在酒精中的小袋狼標本,麥剋阿契便著手研究從中抽取DNA使袋狼復活的可能性,2000年5月13日又在其他博物館發現六個類似的標本,使得相關的基因庫更為完整。麥剋阿契表示,袋狼將在五十年內透過基因復製科技重現於世。 |

袋狼基因的復製 Thylacine gene duplication |

袋狼基因的复制 袋狼基因的复制

澳大利亞墨爾本大學的安德魯·帕斯剋教授領導了這項研究,他說:“這是第一次利用從滅絶物種中提取的DNA,誘使另一種活的有機體産生功能性反應。隨着越來越多的動物走嚮滅絶,我們正在不斷地失去對基因功能及其潛力的瞭解。”所以,這項新研究可幫助扭轉這一局面。

塔斯馬尼亞虎 這項最新研究證明,從滅絶動物體內提取的DNA能夠重新激活。袋狼體長5英尺(1.52米)。20世紀初,野外的袋狼被獵殺光了。1936年,圈養的最後一隻袋狼在塔斯馬尼亞島上的霍巴特動物園裏死去。但是一些袋狼幼崽標本被完好地保存下來。幾傢博物館曾採集袋狼的組織,並用酒精保存起來作為館藏品。

帕剋斯的科研組提取了DNA片斷,挑選出一種“增強子”和一種能産生膠原質的Col2a1基因。雖然它本身並不一個基因,但是這個成分幫助基因發揮功能。將這個DNA放入老鼠晶胚內,它被“開啓”,幫助軟骨(形成骨骼的最初階段)發育。該研究發表在《公共科學圖書館-綜合捲》雜志上,科學家表示,該研究對瞭解已經滅絶的動物的生物學特性有很大幫助

本實驗係由澳大利亞墨爾本大學與美國亞利桑納大學合作完成,研究團隊利用墨爾本維多利亞博物館保存的袋狼組織樣本,摘取其去氧核醣核酸片段的Col2a1基因(II型膠原基因),然後註入發展中的小鼠胚胎,結果發現:袋狼控製軟骨組織生成的Col2a1基因與小鼠的Col2a1基因有相似的表現,對小鼠的骨骼形成很重要。

墨爾本大學動物係教授任芙莉表示,目前生物絶種速率增快得驚人,尤其是哺乳類,所以這項研究的成果意義重大;研究團隊使用的方法顯示,可以接觸到已絶種動物的生物多態性,讓它不致於完全佚失。

帕斯剋則表示,如此使用絶種動物的去氧核醣核酸,可望研發出新型的生物醫藥,比如可以促進軟骨回春的基因。美國德州大學貝林傑教授則表示,這項實驗有龐大潛力,可以多方運用,比如更加瞭解絶種動物的生物作用機轉。 |

|

- n.: tasmanian wolf

- lat.: Thylacinus cynocephalus, thylacine

|

|

| 塔斯馬尼亞虎 |

|

|

|

|