| 顯示地圖 |

|

|

一、舊縣名,在吉林省東南部,1985年撤銷,改設梅河口市。

二、動物名,亦稱“楊枝魚”,屬硬骨魚綱,海竜目,海竜科。是本科多種動物的統稱。入藥。

海 竜

本品為少常用中藥,始載於"本草綱目拾遺",列於介部。今市售品的原動物有刁海竜、擬海竜、及尖海竜等三種。

[原動物] 1.刁海竜

solenognathus hardwickii (gray)--脊椎動物門vertebrata,魚綱pisces,輻鰭亞綱actinopterygii,海竜目syngnathiformes,海竜科syngnathidae

海棲魚類,體形狹長而側扁。全長37~50釐米。體高遠大於體寬。軀幹部五棱形,尾部前方六棱形,後方逐漸變細,為四棱形,尾端捲麯。背鰭41~42;臀鰭4;胸鰭23。骨環25~26+56~57。腹部中央棱特別突出,體上棱脊粗強,骨環每個棱面中央及每個間盾上均形成一個顆粒狀突起棘。頭長,與體軸在同上水平綫上,或與體軸形成大鈍角。眼眶四周、吻管背腹面及頂部的後端均被有大小不等的粗糙顆料狀棘;頸部背方呈棱脊狀,具頸棘2個。吻特別延長,約為眶後頭長的2倍。眼大而圓,眼眶突出,眼間隔小於眼徑,凹陷。鼻孔每側兩個,很小,位於眼前緣前方。口小,前位。口閉時,口裂幾乎呈垂直狀。兩頜短小,微可伸縮。無牙。鰓蓋突出,不具隆起嵴,具明顯的放射狀綫紋。鰓孔小,呈裂孔狀,位近頭側背緣。肛門位於體1/2後方腹面。鱗為骨片狀,全體均復骨片,成環狀。軀幹部與尾部上側棱不相連續。背鰭較長,基部不隆起,完全位於尾部;始於尾環第1節,止於第10或11節。臀鰭極小,位於肛門後方。胸鰭短寬,側位較低。無尾鰭。體淡黃色,於軀幹部上側棱骨環相接處有一列黑褐色斑點,各鰭淡色。

喜棲息於沿海藻類繁茂之外,其習性及繁殖情況與海馬相似。根據"本草綱目拾遺"的記載:"此物有雌雄,雌者黃,雄者青"。雄魚在尾部前方腹面有育兒囊,擔負着孕育幼魚的職責。本品無食用價值,僅供藥用。

2.擬海竜

syngnathoides biaculeatus (bloch)--海竜科syngnathidae

體長而平扁,全長20~22釐米。軀幹部粗強,近四棱形;尾部細尖捲麯,前方六棱形,後方漸弱,為四棱形。體寬大於體高。背鰭40~41;臀鰭5~6;胸鰭20~22。骨環16~17+51~53。頭長,與體軸在同上水平綫上。胸鰭基部前方,各具一較大而突出的結,頭上除眼嵴上緣各具一嚮後的小棘外,餘無棘刺。吻長而側扁,吻長約為眶後頭長的2倍。眼眶稍突出,前方與吻管背緣成平直斜綫。體無鱗,完全包於骨環中。軀幹部與尾部上側棱及下側棱完全相連續。體上棱嵴粗雜。背鰭較長,起於體環最末節,止於尾環第9~10節。臀鰭很小,緊位於肛門後方。胸鰭短寬,側位較低。無尾鰭。體鮮緑黃色,腹側鮮黃色。體側及腹面均有大小不等鮮黃斑點,吻側及下方具有不規則深緑色網紋。背鰭、臀鰭及胸鰭均為緑黃色。

分佈於我國南海,日本、菲律賓、印度洋、非洲東岸及澳洲各海中。

3.尖海竜

syngnathus acus l. (s. schlegeli)--海竜科syngnathidae

背鰭35~43;臀鰭3;胸鰭12~13;尾鰭10。骨環19+36~41。

體細長,呈鞭狀,全長11~20釐米。軀幹部七棱形,尾部四棱形,尾部後方漸細。體高寬近相等。頭長而細尖。吻呈管狀,大於頭長的1/2。鰓蓋隆起,於前方基部1/3處,具一直綫隆起嵴,此嵴後方有放射綫紋。體無鱗,被包於骨環中。軀幹部下側棱與尾部下側棱相連續,軀幹部中側棱與尾部上側棱相連續。腹面中面棱止於肛門的前方。背鰭較長,始於最末體環,止於第九尾環。臀鰭短小,緊位於肛門後方。胸鰭呈扇形,位低。尾鰭長,後緣圓形。體緑黃色,腹側淡黃,體上具多數不規則暗色橫帶。背鰭、臀鰭及胸鰭淡色,尾鰭黑褐色。

分佈於我國沿海,印度尼西亞,非洲東部各海中。以上三種原動物的檢索表:

1. 不具尾鰭,尾端捲麯..2.體平扁,頭與體軸在同一水平綫上……………………………擬

海竜sygnathoides biaculeatus..2.體側扁,頭與體軸形成一大鈍角或直角………………………刁海竜solenognathus hardwickii

1.具尾鰭,尾端不捲麯…………………………………………………………尖海竜syngnathus acus

[采製]

全年皆産,通常以4~9月間産量較大,漁民捕魚時隨同魚一並捕來,洗淨曬幹,或降去外面黑色皮膜及內臟,洗淨曬幹。

[炮製]

用水刷淨,切塊即成。

[藥材及産銷]

本品為已除去或未除去內臟的乾燥海竜全體。

[名稱] 海竜 syngnathus 別名:楊枝魚、錢串子。

[産地及銷售習慣] 主産於廣東陽江、惠陽、寶安、海豐,遼寧旅大、莊河等地,銷全國各地,以浙江、江蘇銷量最大;此外山東、福建、臺灣、澎湖群島等沿海地帶亦有産。

[化學成份]

含多種胱氨酸、蛋白質、脂肪酸、甾體及多種無機元素。尖海竜還含有膽甾醇、膽甾烯-4-酮-3(cholest-4-en-3-one)。

[藥材鑒別]

性狀鑒別

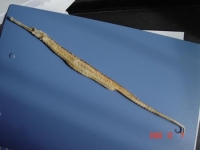

全身呈長形而略扁,中部略粗,尾端漸細而略彎麯,長20~40釐米,中部直徑2~2.5釐米,頭部具管狀長嘴,嘴的上下兩側具細齒,有兩衹深陷的眼睛。表面黃白色或灰棕色,黃白色者則背棱兩側有兩條灰棕色帶。中部以上具5條突起的縱棱,中部以下則有4條縱棱,具圓形突起的花紋,並有細橫棱。骨質堅硬。氣微腥,味微鹹。

以條大、色白、頭尾整齊不碎者為佳。

[效用]

性味功用與海馬相同,惟力量較強。 |

|

海竜

(《綱目拾遺》)

【異名】水雁(《現代實用中藥》),海蛇(《藥材資料匯編》)。

【來源】為海竜科動物刁海竜、擬海竜或尖海竜除去皮膜及內臟的全體。

【動物形態】①刁海竜

體形狹長而側扁。體全長37~50釐米。體高遠大於體寬。軀幹部五棱形;尾部前方六棱形,後方逐漸變細,為四棱形;尾端捲麯。腹部中央棱特別突出,體上棱脊粗強。頭長,與體軸在同一水平綫上,或成大鈍角。眼眶四周、吻管背腹面及頂部的後端,均被有大小不等粗糙顆粒狀棘;頸部背方呈棱脊狀,具頸棘2個。吻特別延長,約為眶後頭長的2倍。眼大而圓,眼眶突出。鼻孔每側兩個。口小,前位。鰓蓋突出,具明顯的放射狀綫紋。鰓孔小,位近頭傭背緣。全體無鱗,外覆環狀骨片,體部的骨環25~26,尾部骨環56~57;背鰭較長,41~42,始於尾環第1節,止於第10或11節。臀鰭4,極短小。胸鰭23,短寬,側位,較低。無尾鰭。體淡黃色,於軀幹部上側棱骨環相接處有一列黑褐色斑點。

棲息於沿海藻類繁茂處。分佈南海近陸海域。

②擬海竜

體長20~22釐米,體寬大於體高。軀幹部粗強,近四棱形;尾部細尖捲麯,前方六棱形,後方漸弱,為四棱形。頭長,與體軸在同一水平綫上。胸鰭基部前方,各具一較大而突出的結,頭上除眼嵴上緣各具一嚮後的小棘外,餘無棘刺。吻長而側扁,約為眶後頭長的2倍。眼眶稍突出。骨環體部16~17,尾部51~53。體上棱嵴粗雜。背鰭40~41,起於體環最末節,止於尾環第9~10節。臀鰭5~6,很小,緊位於肛門後方。胸鰭20~22,短寬,側位,較低。無尾鰭。體鮮緑黃色。體側及腹面均有大小不等鮮黃斑點,吻側及下方具有不規則深緑色網紋。

分佈我國南海近陸海域。

③尖海竜,又名:楊枝魚、錢串子。

體細長呈鞭狀,全長11~20釐米,體高及寬近相等。軀幹部七棱形,尾部四棱形,尾後方漸細,不捲蝕。頭長而細尖。吻長超過頭長的1/2。骨環體部19,尾部36~41。背鰭較長,39~45,始於最末體環,止於第9尾環。臀鰭4,短小。胸鰭12~13,扇形,位低。尾鰭9~10,後緣圓形。體黃緑色,腹側淡黃,體上具多數不規則暗色橫帶。背鰭、臀鰭及胸鰭淡色,尾鰭黑褐色。

分佈我國渤海、黃海、東海、南海的近陸海域。

【採集】全年均可采捕,洗淨曬幹。或除去外面皮膜及內臟後,洗淨曬幹。通常以4~9月間産量最大。

【藥材】①刁海竜的乾燥全體,呈長條形而略扁,中部略粗,尾部漸細而彎麯。全長20~40釐米,中部直徑2~2.5釐米。表面黃白色或灰棕色。頭部前方具管狀長嘴,嘴基部有深陷的眼睛1對。軀幹部具5條縱棱,尾部前段具6條縱棱,後毆具4條縱棱。全體有圓形突起的圖案狀花紋。體輕,骨質,堅硬。氣微腥,味微鹹。以條大、色白、完整者為佳。

主産廣東。

②擬海竜的乾燥全體(又名:海鑽),呈長條形而平扁,中部略粗,尾部細而略彎,全長約20釐米,中部直徑約2釐米。表面灰棕色。嘴長管狀。眼大而圓。軀幹部具4條縱棱,尾部前段具8條縱棱,後段具4條縱棱。全體具圖案狀花紋。體輕,骨質,堅硬。氣味同前種。

主産福建、廣東。

③尖海竜的乾燥全體(又名:小海竜),呈細長條形而扭麯。全長約15~20釐米,直徑0.4~0.5釐米。尾長約為軀幹的2倍。表面背部灰褐色,腹部灰黃色。軀幹部有7條縱棱,尾部有4條縱棱。骨環不甚明顯。質輕而脆,易折斷。氣腥,味淡微鹹。

主産山東。

廣東民間尚以粗吻海竜的全體入藥。

【炮製】海竜:用水刷淨,切塊或搗碎。酒製海竜:取淨海竜,用黃酒潤透,微火烘烤至黃色酥脆即成。

【性味】鹹甘,溫。

①《藥材資料匯編》:"甘,溫,無毒。"

②《中藥材手册》:"味鹹。"

③《中藥鑒別手册》:"鹹甘,溫。"

【功用主治】補腎壯陽。治陽痿。

①《綱目拾遺》:"功倍海馬。催生尤捷效。"

②《現代實用中藥》:"為強壯藥,有興奮作用,用於老人及衰弱者之精神衰憊。治血氣痛。"

③《中藥鑒別手册》:"補腎壯陽。治陽萎、不育。"

【用法與用量】內服:煎湯,1~3錢;或入散劑,5~8分。

【宜忌】孕婦及陰虛火旺者忌服。 |

|

[名稱] 海竜 Syngnathus 別名:楊枝魚、錢串子。

[産地及銷售習慣] 主産於廣東陽江、惠陽、寶安、海豐,遼寧旅大、莊河等地,銷全國各地,以浙江、江蘇銷量最大;此外山東、福建、臺灣、澎湖群島等沿海地帶亦有産。

[化學成份]

含多種胱氨酸、蛋白質、脂肪酸、甾體及多種無機元素。尖海竜還含有膽甾醇、膽甾烯-4-酮-3(Cholest-4-en-3-one)。

[藥材鑒別]

性狀鑒別

全身呈長形而略扁,中部略粗,尾端漸細而略彎麯,長20~40釐米,中部直徑2~2.5釐米,頭部具管狀長嘴,嘴的上下兩側具細齒,有兩衹深陷的眼睛。表面黃白色或灰棕色,黃白色者則背棱兩側有兩條灰棕色帶。中部以上具5條突起的縱棱,中部以下則有4條縱棱,具圓形突起的花紋,並有細橫棱。骨質堅硬。氣微腥,味微鹹。

以條大、色白、頭尾整齊不碎者為佳。

[效用]

性味功用與海馬相同,惟力量較強。

本品為少常用中藥,始載於"本草綱目拾遺",列於介部。今市售品的原動物有刁海竜、擬海竜、及尖海竜等三種。

[采製]

全年皆産,通常以4~9月間産量較大,漁民捕魚時隨同魚一並捕來,洗淨曬幹,或降去外面黑色皮膜及內臟,洗淨曬幹。

[炮製]

用水刷淨,切塊即成。

[藥材及産銷]

本品為已除去或未除去內臟的乾燥海竜全體。

本品為少常用中藥,始載於"本草綱目拾遺",列於介部。今市售品的原動物有刁海竜、擬海竜、及尖海竜等三種。 |

|

刁海龙 刁海龙

刺魚目(Gasterosteiformes)海竜科(Syngnathidae)超過150種與海馬近緣的魚類的統稱。體極細長,和海馬一樣由骨環所包被。具長管狀吻,小口,一個背鰭,常具一小尾鰭。體長因種類不同而異,約2.5∼50公分(1∼20吋)。見於暖水區,主要為海産,而有些生活於或進入淡水中。很纖弱,遊動緩慢,常生活於海草、大葉藻或其他水生植物叢中,既可攝食,又可藏身。以口吸食微小水生生物。生殖行為與海馬相同,由雄魚攜帶受精卵,直至孵化。卵可黏附於體表,埋於一海綿狀組織區,或者載於育兒囊中,囊由縱長皮褶所形成。與海竜近緣的剃刀魚科(Solenostomidae)為印度洋-太平洋的小而稀奇的魚類,吻長鰭擴大,也攜卵孵化,但由雌魚攜帶於由腹鰭愈合形成的育兒囊中。

海棲魚類,體形狹長而側扁。全長37~50釐米。體高遠大於體寬。軀幹部五棱形,尾部前方六棱形,後方逐漸變細,為四棱形,尾端捲麯。背鰭41~42;臀鰭4;胸鰭23。骨環25~26+56~57。腹部中央棱特別突出,體上棱脊粗強,骨環每個棱面中央及每個間盾上均形成一個顆粒狀突起棘。頭長,與體軸在同上水平綫上,或與體軸形成大鈍角。眼眶四周、吻管背腹面及頂部的後端均被有大小不等的粗糙顆料狀棘;頸部背方呈棱脊狀,具頸棘2個。吻特別延長,約為眶後頭長的2倍。眼大而圓,眼眶突出,眼間隔小於眼徑,凹陷。鼻孔每側兩個,很小,位於眼前緣前方。口小,前位。口閉時,口裂幾乎呈垂直狀。兩頜短小,微可伸縮。無牙。鰓蓋突出,不具隆起嵴,具明顯的放射狀綫紋。鰓孔小,呈裂孔狀,位近頭側背緣。肛門位於體1/2後方腹面。鱗為骨片狀,全體均復骨片,成環狀。軀幹部與尾部上側棱不相連續。背鰭較長,基部不隆起,完全位於尾部;始於尾環第1節,止於第10或11節。臀鰭極小,位於肛門後方。胸鰭短寬,側位較低。無尾鰭。體淡黃色,於軀幹部上側棱骨環相接處有一列黑褐色斑點,各鰭淡色。

喜棲息於沿海藻類繁茂之外,其習性及繁殖情況與海馬相似。根據"本草綱目拾遺"的記載:"此物有雌雄,雌者黃,雄者青"。雄魚在尾部前方腹面有育兒囊,擔負着孕育幼魚的職責。本品無食用價值,僅供藥用。 |

|

Syngnathoides biaculeatus (Bloch)--海竜科Syngnathidae

體長而平扁,全長20~22釐米。軀幹部粗強,近四棱形;尾部細尖捲麯,前方六棱形,後方漸弱,為四棱形。體寬大於體高。背鰭40~41;臀鰭5~6;胸鰭20~22。骨環16~17+51~53。頭長,與體軸在同上水平綫上。胸鰭基部前方,各具一較大而突出的結,頭上除眼嵴上緣各具一嚮後的小棘外,餘無棘刺。吻長而側扁,吻長約為眶後頭長的2倍。眼眶稍突出,前方與吻管背緣成平直斜綫。體無鱗,完全包於骨環中。軀幹部與尾部上側棱及下側棱完全相連續。體上棱嵴粗雜。背鰭較長,起於體環最末節,止於尾環第9~10節。臀鰭很小,緊位於肛門後方。胸鰭短寬,側位較低。無尾鰭。體鮮緑黃色,腹側鮮黃色。體側及腹面均有大小不等鮮黃斑點,吻側及下方具有不規則深緑色網紋。背鰭、臀鰭及胸鰭均為緑黃色。

分佈於我國南海,日本、菲律賓、印度洋、非洲東岸及澳洲各海中。 |

|

Syngnathus acus L. (S. schlegeli)--海竜科Syngnathidae

背鰭35~43;臀鰭3;胸鰭12~13;尾鰭10。骨環19+36~41。

體細長,呈鞭狀,全長11~20釐米。軀幹部七棱形,尾部四棱形,尾部後方漸細。體高寬近相等。頭長而細尖。吻呈管狀,大於頭長的1/2。鰓蓋隆起,於前方基部1/3處,具一直綫隆起嵴,此嵴後方有放射綫紋。體無鱗,被包於骨環中。軀幹部下側棱與尾部下側棱相連續,軀幹部中側棱與尾部上側棱相連續。腹面中面棱止於肛門的前方。背鰭較長,始於最末體環,止於第九尾環。臀鰭短小,緊位於肛門後方。胸鰭呈扇形,位低。尾鰭長,後緣圓形。體緑黃色,腹側淡黃,體上具多數不規則暗色橫帶。背鰭、臀鰭及胸鰭淡色,尾鰭黑褐色。

分佈於我國沿海,印度尼西亞,非洲東部各海中。以上三種原動物的檢索表:

1. 不具尾鰭,尾端捲麯..2.體平扁,頭與體軸在同一水平綫上……………………………擬

海竜Sygnathoides biaculeatus..2.體側扁,頭與體軸形成一大鈍角或直角………………………刁海竜Solenognathus hardwickii

1.具尾鰭,尾端不捲麯…………………………………………………………尖海竜Syngnathus acus

[ |

舊縣名,現指吉林省梅河口市所轄鎮名 Jiuxian name now refers to a province under the jurisdiction of the town name Meihekou |

海竜縣位於吉林省東南部,歷史可溯自光緒四年(1878年)所設之荒務局。1956年海竜縣縣政府由海竜鎮(城廂)遷至梅河口鎮。1985年撤海竜縣建梅河口市,現轄海竜鎮等13個鎮、6個鄉、1個民族鄉、5個街道、303個行政村。

光緒四年(1878年)在海竜設荒務局,丈放鮮圍場荒地。光緒五年(1879年)於海竜城設置圍聲總管衙門,置總管1人,轄佐領人,左翼協領駐朝陽鎮,右翼協領駐山城鎮。光緒五年(1879年)由盛京將軍歧元奏請,添設海竜通判。

光緒六年七月四日(1880年9月19日)旨準劃鮮圍場山城子圍等20圍設海竜撫民廳。置撫民通判,通判衙門與圍場總管同住海竜城。海竜廳共有村屯220個,分別屬於36社:海升社(奶子山)、海平社(雙頂子)、海盛社(牛心頂)、海治社(高楊樹、亮子河)、海億社(北黑咀子)、海兆社(康大營)、海安社(八大泉眼)、海康社(朝陽鎮、野豬河)、海振社(團林子)、海興社(蛤蟆河)、海保社(蛟河)、海甲社(黃泥河)、海綏社(孤頂子)、海聚社(一統河窪)、海化社(灣竜溝)、海通社(鴨緑河)、海達社(太平川)、海恩社(蓮荷泡)、海惠社(杏嶺)、海循社(三合堡)、海良社(六八石)、海仁社(四合堡)、海義社(梅河口)、海智社(大黑咀子)、海永社(山城子)、海和社(頭八石、楊樹河)、海樂社(二竜山)、海永社(白銀河)、海強社(孤山子)、海升社(大荒溝)、海隆社(鹼水河)、海恆社(六官巷)、海茂社(大樺樹)。

光緒二十五年(1899年),盛京將軍增禮花要求勘東流水圍場,安插金州願遷之旗民。光緒二十八年六月(1902年8月),添設東平(東豐)、西豐、西安(遼源)3縣,海竜升為府,並劃年收入柳河縣均歸海竜府管轄(後於宣統元年添設輝南廳)。隸屬盛京將軍,府城海竜。海竜升府後圍場總管逐漸失去職能,故於宣統元年(1909年1月)再次奏請,於宣統二年九月(1910年10月)旨準(當時山城鎮、朝陽鎮兩佐各領未裁,各領摧甲兵仍駐原地,兵丁隨時選充地主巡警),總管裁撤以且,其所徵地、房、田、糧稅等,一律轉歸海竜府徵收報解。

宣統元年(1909年),按自治規程海竜府本治劃為22鄉。即城廂、奶子山;東路一鄉雙頂子,二鄉一統河窪,三鄉朝陽鎮、野豬河;南路一鄉太平川,二鄉鴨緑河,三鄉杏嶺、三合堡;西路一鄉灣竜溝,二鄉梅河口、蓮花泡,三鄉六八石(後改為保安鎮)、鹼水河子,四鄉大黑咀子、四八石、五鄉山城鎮、頭八石,六鄉大荒溝,七鄉楊樹河子,八鄉六官巷、大樺樹、亮子河,三鄉北黑咀子,四鄉康大營。不久,合併為 2鎮6鄉,2鎮有朝陽鎮、山城鎮。6鄉有高楊樹、亮子河、北黑咀子、康大營為一鄉,梅河口、灣竜溝、蓮花泡為一鄉,太平川、野豬河為一鄉,六八石、鹼水河子、杏嶺、三合堡為一鄉、白銀河、孤山子為一鄉,城廂(縣城)為一鄉。同年,輝南設廳,將海竜轄區海振社(團林子)、海興社(蛤螞河)、海保社(蛟河)、海甲社(大陽)、海緩社(孤頂子)、海聚社(樓上)、海遠社(南平安川)、海方社(北平安川)劃歸輝南。

1913年,改海竜府為海竜縣,隸屬於奉天省東邊道。1929年2月,廢除道製,改奉天省為遼寧省,海竜縣承受之歸遼寧省所屬。

民國二年(1913年)1月,奉民國政府臨時組織令,改海竜府為海竜縣(定為一等縣),隸屬於奉天省東邊道。原海竜府所屬東平、西豐、柳河、輝南5縣由海竜劃出。海竜縣劃4個警區,第一區海竜城東關,包括雙頂子、灣竜溝、杏嶺。第二區朝陽鎮。包括八大泉眼、高楊樹、北黑咀子。第三區六八石,包括梅河口、鹼水河子、大荒溝。第四區山城子。

民國十二年(1923年),根據奉天省實行區村製的規定,全境130個村劃為8個區。一區縣城(海竜、下同)南雙頂子,二區縣城南鴨緑河,三區縣城北牛心頂子,四區縣城東北黑咀子,五區縣城西南保安鎮(六八石),六區縣城西南三八石,七區縣城西山城鎮街,八區縣城西北小灣竜溝。

民國十六年(1927年)行政區劃調整為10區,一區縣城,二區霍傢燒鍋(雙頂子),三區八大泉眼,四區黑咀子,五區梅河口,六區六伯丹(六八石),七區下水道子,八區摟脖崗(灣竜溝),九區朝陽鎮,十區山城鎮,計120村。

民國十五年(1926年)清原設治時,將海竜七、八區之一隅(白銀河、土口子、孤山子和六官巷)計3鄉歸劃清原縣,並明確劃分海竜、清原兩縣疆界以三間房東崗分水,即姜家街之西崗分水為界,三間房及所屬附村歸清原縣管;姜家街及所屬附村歸海竜縣管。同年,經省派人調解,將東豐毗連海竜的小竜灣溝、小柳樹河子兩鄉所屬之安善、安裕、裕慶、靠山、雙竜、大興、夾信、東安等村全部劃歸海竜縣。同時將海竜縣境鹼水河子、大荒溝二鄉的偏南處(南北約七八裏)和西部一統河兩岸新發堡、釣魚臺、鹼水河子、砬門子、幹溝子、四方頂子、五人班6個鬥村劃歸柳河縣管轄。

1930年夏季,撤銷區的建製,44村,直屬於縣。縣城分東關、南關、西關、北關4村,城鎮有朝陽鎮,山城鎮2村,農村有同和、大安、中山堡、興農、灣竜溝、雙頂、全峰、和睦、福增、太平、安樂、鴨緑、江源、牛心頂、東鳳舞、雙泉堡、野豬河、一座營、雙鳳山、腰駐所、二道崗、梅河、連山、寶山、新民、太安、樺樹、四合堡、明新、三合堡、杏嶺、楊樹河子、姜家街、磨盤山、頭八石、大荒溝、東山城子、二竜山38村。

1931年,“九.一八”事變,日本帝國主義侵占東北,海竜為淪陷區,設偽海竜縣公署,列為乙類縣,隸屬於奉天省。1932年,經呈准將興隆與楊樹河2村合併,變為43個村。1934年1月17日,根據偽政府民政部頒布的《暫行保甲法實施規則》規定,全境劃10保88甲。1934年將10保改為8區,仍屬43村,八區有縣城南雙頂子、鴨緑河,縣城北牛心頂子,縣城東北北黑咀子,縣城西南保安鎮、三八石,縣城西山城鎮、北小灣竜溝。

1936年3月1日起實行街村製。設朝陽鎮、山城鎮、縣城(海竜)3個街,梅河、大安、同和、興農、灣竜溝、中山堡、太平、全峰、鴨緑、江源、雙頂、安樂、永濟、野豬河、牛心頂、東鳳舞、雙泉堡、雙鳳山、一座營、腰駐所、二道崗、連山、寶山、新民、長安、杏嶺、謝傢營、三合堡、四合堡、樺樹、大荒溝、姜家街、頭八石、楊樹河、磨盤山、二竜山、東山城37個村。1937年梅河口村改為梅河口街。 1943年將樺樹村改為中和村,頭八石村改為花園村,大荒溝村改為吉樂村。

1943年,朝陽鎮及東鳳舞村劃歸輝南。將安樂村撤銷並入杏嶺和鴨緑村,三合堡並入謝傢營,駐腰所並入雙鳳山,二道崗、牛心頂並入雙泉堡,楊樹河子、姜家街並入磨盤山村,全峰、江源並入雙頂子村,東山城子並入山城街,中山堡並入海竜街,新民村並入長安村,寶山村、四合堡並入興竜村。合併後有山城鎮、梅河口、海竜3個街。野豬河、吉樂、二竜山、太平、永濟、同合、大安、灣竜溝、興農、連山、鴨緑、杏嶺、謝傢營、二道崗、一座營、雙鳳山、雙泉、磨盤、花園、雙頂子、中和、長安、興竜計23村。

1945年東北光復建立人民政權後,屬遼北省。1947年,屬遼寧省第四行政專員公署。1948年屬遼北省,1949年屬遼東省。

1945年8月15日,日本帝國主義宣佈無條件投降以後,由偽縣長組織當地偽官吏和士紳成立治安維持會。10月23日,東北挺進縱隊第一支隊(東北聯軍前身)進駐海竜縣城,解散治安維持會,成立臨時縣政府。11月1日政工成立海竜縣民主政府,隸屬於遼北省。海竜縣民主政府成立後實行區村製,海竜境內劃10區。即城廂(海竜)區、梅河口中心區、山城鎮中心區、杏嶺區、太平區、(霍傢燒鍋)、野豬河區、中和(白傢堡)區、吉樂區、興農(雙興)區、一座營區。

1946年5月18日,東北行政委員會决定,海竜縣劃歸遼寧省政府領導,為直屬縣。5月24 日,國民黨軍占領海竜,成立國民黨海竜縣政府,隸屬於國民黨遼北省政府。海竜縣民主政府實行戰略轉移,撤至柳河縣聖水河子區,開展遊擊鬥爭。梅集鐵路以東地區遊擊鬥爭,由中共海柳邊工作委員會領導,隸屬於遼寧省第四專員公署。6月15日,將柳河縣第八區(聖水河子)劃歸海竜縣,為海竜縣民主政府遊擊根據地(1947年9月,收復海竜後劃回柳河縣)。梅集鐵路以西的遊擊鬥爭,12月以後由海、柳、清聯合縣領導,隸屬於遼寧省第二專員公署。

1947年5月31日東北民主聯軍收復海竜全境,恢復海竜縣民主政府,隸屬於遼寧省第四行政專員公署(駐海竜)。1948年,東北行政委員會决定,海竜縣劃歸遼北省第三專員公署(駐遼源市)管轄。1949年,遼北省撤銷以後,劃歸遼東省,並於同年 5月18日劃歸通化地區行政公署管轄。

1949年9月中旬,鎮鄉分開,梅河口、山城鎮單設,農村劃城廂(海竜)、興農、一座營、野豬河、太平、杏嶺、六八石、中和、吉樂、花園10個區。

1951年4月撤銷花園區,其所屬地域分別劃歸吉樂、中和二區和山城鎮。

1954年5月,首次召開海竜縣人民代表大會,依法選舉産生海竜縣第一屆人民委員會。同年8月 15日,遼東省撤銷,海竜縣劃歸吉林省,仍由通化地區行政公署管轄。1956年10月26日海竜縣縣城正式由海竜鎮遷至梅河口鎮。1966年“文化大革命”以後,海竜縣人民委員會失去職能。1968年7月成立海竜縣革命委員會,代行縣政府職能。1980年改革黨政合一的體製,恢復縣人民政府。

1954年10月,呈省人民政府批准將海竜縣第七區友好村十三戶劃歸柳河縣。1955年5月31日,海竜縣人民政府發出通知,廢除以數碼順序的區名,直稱其地名。1955年9月15日,原東豐縣和平鄉和大陽鄉境內駐軍營地(即東工地和西工地)之行政區域劃歸海竜縣管轄。

1956年3月19日,撤銷區的建製,重新組建48個鄉,即:興安、福安、同善、蓮河、三興、興農、裕慶、中心、二道崗、靖安、興華、雙睦、民安、牛心頂、馬場、小河北、雙泉、野豬河、河窪、新合、保安、興隆、城南、雙峰、雙勝、杏嶺、進化、義民、雙合、永強、六八石、建設、李爐溝、四八石、白石溝、二八石、頭八石、永勝、黑山頭、水道、金廠、小楊樹河、大楊樹河、吉樂、姜家街、磨盤、大灣、五裏堡。山城、梅河口、海竜三鎮未變。柳河縣所屬項傢堡子劃歸海竜縣。1957年,將海竜縣進化鄉邵大院、侯傢店兩個自然屯劃歸柳河縣。

1958年3月上旬,合併為25鄉,即:雙興、三興、蓮河、康大營、中心、興華、雙泉、牛心頂、馬場、城南、河窪、新合、杏嶺、義民、進化、李爐、六八石、建設(同心)、四八石、二八石(白傢堡)、頭八石、黑山頭、五裏堡、磨盤、吉樂。山城鎮、梅河口、海竜鎮仍然未變。 同年9月全縣實現人民公社化,實行政社合一的體製。成立鋼鐵(雙興)東豐(一座營)、冠軍(牛心頂)、勝天(新合)、英雄(杏嶺)、曙光(六八石)、中和(二八石)、上遊(吉樂)、火箭(山城鎮)、梅河口、原子(海竜鎮)計11個人民公社,所屬 197個管理區。

1960年3月1日,境內石頂子和三裏村劃以東3個自然屯、野豬河村以東3個自然屯劃歸輝南縣。

1961年4月,將11個人民公社調整為27個。即:福安、雙興、康大營、興華、一座營、雙泉、牛心頂、野豬河、河窪、義民、杏嶺、進化、李爐、曙光、四八石、水道、中和、姜家街、小楊、大灣、吉樂、城郊(駐山城鎮)、郊區(駐黑山頭)、環城(駐海竜鎮)和海竜、梅河口、山城鎮。同時改管理區為大隊,所屬大隊290個,生産小隊1509個。

1964年3月,將城郊改稱花人民公社,環城改稱城南人民公社,郊區改稱黑山頭人民公社。

1983年改革政社合一的農村人民公社體製,成立鄉人民政府,建立村民委員會。1983年11月14日,經省政府批準,福安鄉更名為灣竜鄉。

1984年6月5日,省政府批準,撤銷花園鄉,設立花園朝鮮族鄉。同年11月5日,省民政廳批準,撤銷河窪鄉,設立新合鎮。至年末,全境有5個鎮、23個鄉、315個村、23個街道、92個居民委。

1985年3月撤海竜縣建梅河口市(地級),1986年梅河口市改為縣級市,現海竜專指梅河口市所轄的海竜鎮。

名人

鄭培民 前湖南省委副書記 其事跡被拍成電影《鄭培民》

吳永革 吉林大學生命科學學院教授

譚慶昌 吉林大學機械學院教授

王迎春 北京市氣象局副局長 |

中國藥典2005版 Chinese Pharmacopoeia 2005 edition |

名稱:

海竜

漢語拼音:

Hailong

英文名:

SYNGNATHUS

基原:

本品為海竜科動物刁海竜Solenognuthus hardwickii(Gray)、擬海竜Syngnathoides biaculeatus(Bloch)或尖海竜Syngnathus acus Linnaeus的乾燥體。多於夏、秋二李捕撈,刁海竜、擬海竜除去皮膜及內臟,洗淨,曬幹;尖海竜直接洗淨,曬幹。

性狀:

刁海竜 體狹長側扁,全長30-50cm。表面黃白色或灰褐色。頭部具管狀長吻,口小,無牙,兩眼圓而深陷,頭部與體軸略呈鈍角。軀幹部寬3cm,五棱形,尾部前方六棱形,後方漸細,四棱形,尾端捲麯。背棱兩側各有1列灰黑色斑點狀色帶。全體被以具花紋的骨環及細橫紋,各骨環內有突起粒狀棘。胸鰭短寬,背鰭較長,有的不明顯,無尾鰭。骨質,堅硬。氣微腥,味微鹹。

擬海竜 體長平扁,軀幹部略呈四棱形,全長20-22cm。表面灰黃色。頭部常與體軸成一直綫。

尖海竜 體細長,呈鞭狀,全長10-30cm,未去皮膜。表面黃褐色。有的腹面可見育兒囊,有尾鰭。質較脆弱,易撕裂。

炮製方法:

除去灰屑。用時搗碎或切段。

性味:

甘,溫。

歸經:

歸肝、腎經。

功效:

溫腎壯陽,散結消腫。

主治:

用於陽痿遺精,癥瘕積聚,瘰癧痰核,跌撲損傷;外治癰腫疔瘡。

用法用量:

3-9g。外用適量,研本敷患處。

貯藏:

置陰涼乾燥處,防蛀。

中西藥分類:

中藥(藥材及飲片) |

中草藥 Chinese herbal medicine |

| SYNGNATHUS |

中國藥典2000版 Chinese Pharmacopoeia 2000 |

海竜

拼音名:Hailong

英文名:SYNGNATHUS

書頁號:2000年版一部-241

本品為海竜科動物刁海竜Solenognathushardwickii(Gray)、擬海竜Syngn

athoidesbiaculeatus(Bloch)或尖海竜SyngnathusacusLinnaeus的乾燥體。多

於夏、秋二季捕撈,刁海竜、擬海竜除去皮膜及內臟,洗淨,曬幹;尖海竜直接洗淨,

曬幹。

【性狀】刁海竜體狹長側扁,全長30~50cm。表面黃白色或灰褐色。頭部具管狀

長吻,口小,無牙,兩眼圓而深陷,頭部與體軸略呈鈍角。軀幹部寬3cm,五棱形,尾部

前方六棱形,後方漸細,四棱形,尾端捲麯。背棱兩側各有1列灰黑色斑點狀色帶。

全體被以具花紋的骨環及細橫紋,各骨環內有突起粒狀棘。胸鰭短寬,背鰭較長,有的

不明顯,無尾鰭。骨質,堅硬。氣微腥,味微鹹。

擬海竜體長平扁,軀幹部略呈四棱形,全長20~22cm。表面灰黃色。頭部常與體軸

成一直綫。

尖海竜體細長,呈鞭狀,全長10~30cm,未去皮膜。表面黃褐色。有的腹面可見

育兒囊,有尾鰭。質較脆弱,易撕裂。

【炮製】除去灰屑。用時搗碎或切段。

【性味與歸經】甘,溫。歸肝、腎經。

【功能與主治】溫腎壯陽,散結消腫。用於陽痿遺精,癥瘕積聚,瘰癧痰核,跌

撲損傷;外治癰腫疔瘡。

【用法與用量】3~9g。外用適量,研末敷患處。

【貯藏】置陰涼乾燥處,防蛀。 |

|

海竜

藥名。出清·趙學敏《本草綱目拾遺》。為海竜科動物刁海竜Solenognathus,hardwickii(Gray),擬海竜Syngnathoides,bi aculeatus(Bloch)或尖海竜Syngnaathus,aeus,L除去皮膜及內臟的全體。性味:鹹、甘, 溫。功效:補腎填精,興陽起痿。主治:腎虧陽衰所致陽痿,陰冷,不育,房黃,走精黃等疾。用量用法:5~10g,煎湯或入散劑,或泡酒服。

|

|

- : Pipe Fish, Syngnathus, sea dragon

|

|

- n. syngnathe

|

|

海竜村

海竜鎮

海竜街道 |

|

| 生物 | 魚類 | 海洋 | 藻葉 | 動漫 | 海鬥士 | 動物 | 長春 | | 工會 | 民生 | 梅河口 | 吉林工業大學 | |

|

|

|