| |  林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 林风眠 ■人物: 林风眠 ■人物: 林风眠 ■人物: 林风眠 ■人物: 林风眠 ■人物: 林风眠 ■人物:

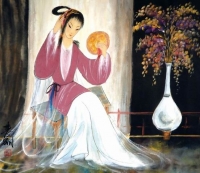

林風眠擅長描寫仕女人物、京劇人物、漁村風情和女性人體以及各類靜物畫和有房子的風景畫。從作品內容上看有一種悲涼、孤寂、空曠、抒情的風格;從形式上看一是正方構圖,二是無標題,他的畫特點鮮明,觀者一望即知。他試圖努力打破中西藝術界限,造就一種共通的藝術語言。他無愧於是一位富於創新意義的藝術大師,對許多後輩畫傢産生過極深遠的影響。林風眠是整個20世紀中國美術界的精神領袖。

林風眠是“中西融合”這一藝術理想的倡導者、開拓者和最重要的代表人物。他吸收了西方印象主義以後的現代繪畫的營養,與中國傳統水墨和境界相結合,並融入了個人的人生經歷。是已經接近了“東西方和諧和精神融合的理想”的畫傢。受到學界泰鬥蔡元培的賞識與提攜,成為我國第一所高等藝術學府——國立藝術院(今中國美術學院前身)的首任院長。是中國現代美術教育的主要奠基者之一,主張“兼容並包、學術自由”的教育思想,不拘一格廣納人才。培養出李可染、吳冠中、王朝聞、艾青、趙無極、趙春翔、朱德群等一大批藝術名傢。

林風眠受蔡元培美育思想的影響,承五四新文化運動之波瀾,倡導新藝術運動,積極擔負起以美育代提高和完善民衆道德,進而促成社會改造與進步的重任。他銳意革新藝術教育,請木匠出身的畫傢齊白石登上講臺,聘請法國教授剋羅多講授西畫,並提出了“提倡全民族的各階級共享的藝術”等口號,全國藝壇為之歡呼。他提倡兼收並蓄,調和中西藝術,並身體力行,創造出富有時代氣息和民族特色的、高度個性化的抒情畫風,為中國現代繪畫提供了切實可行的發展思路和風格典範,也是20世紀實踐中西文化融合具有革新開拓精神的先驅,林風眠是中國現代畫壇的藝術大師,傑出的藝術教育傢,中國美術學院的創始人。是中國現代繪畫史當之無愧的一代宗師。 | |  林风眠 ■文章: 林风眠 ■文章:

林風眠先生“我是睜着眼睛在做夢,我的畫確是一些夢境。”林風眠先生說了這樣的話,引起了我的一些想:人們閉着眼睛做夢,很容易!夢中畫夢是虛幻之進一步,仍然是虛幻!如此也不難。睜眼做夢則不同,它是真實的虛幻,能做到的人不多。在此基礎上再畫出夢境的作品,這可以做到經由真實的虛幻再轉為虛幻的真實的人去哪找!?唯有傑出的藝術傢。不!唯有極其偉大的藝術傢纔可以做到。

20世紀的中國藝壇上能稱上巨匠的不用屈指,閃念即可跳出----少得可憐!但林風眠先生定列其中。睜眼畫夢,鬼斧神工,林氏風眠可以坦坦然而獨享。

林先生如風而去,如鳳而眠。然而,决不是。林先生無意而去,無心而眠。然而,奈其何?睜眼畫夢之巨匠林風眠,九天居士今日有話要說。

有關先生的藝術經歷可以自己去查找,發達的印刷術可以為你我提供有的資料。對於20世紀中國美術教育的奠定人之一,對於20實際中國美術使上的沉寂孤獨、 灑脫浪漫雙具之巨匠林風眠而言,有關學畫的有關學畫的“皮毛”(繪畫技巧)“地基”(繪畫基礎)自然不在話下。如此還有什麽可談?思想。唯有對世界、人生之明燭洞察、遊移萬仞、知我非我之思想纔可以在本質上對巨匠之”巨”做出合理的詮釋!“齊音在爨,庸聽驚其妙響。逸足伏櫪,凡識知其絶群。”“聽”!林風眠先生聲音傳來:“想學畫必須讀很多書,畫畫不是靠技巧,而主要是表現思想。藝術是語言、語言說什麽內容,這就要看作者的觀念。”“人類為求知識的滿足,所以有哲學之類的科目,為求意志的滿足,所以有政治之類的方法;為求感情的充實,故於文哲政法之外,又有藝術。藝術,一方面創造者得以自滿其情感之欲,一方面以其作品為一切人類社會的一切事情之助!藝術是感情的産物,有藝術而後感情得以安慰。”“藝術原本是人類思想情感的造型化,換句話,藝術是需要藉外物之形,以寄存自我的,或說時代的思想與感情的,古人所謂心聲心影即是。----藝術假使不藉這些形體以為寄存思感之具,則人類的思維將不能藉造型藝術以表現,或說所謂造型藝術將不成為造型藝術!”不知”聽”衆聞林先生之言有何感想?“知”了沒有?我已經被觸及了靈魂深處。觀出中國藝壇”如鯽過江”自命不凡,深感不滿”的”大師們”誰可以講出幾句類似的話給世人開開眼界(背抄挪移他人的不在討論之列)藝術,因何産生?要旨在那裏?畫傢畫什麽?如何畫?先生有着是極其清醒而本質的認識,也許這些正是使得他能夠在藝術上”鷺鷹孤飛”的原因所在!進而使得這位前半生叱詫藝海、後半生心伴青燈的巨匠可以“睜眼話夢了”!

“如果是真正的藝術,無論是”藝術的藝術”或”人生的藝術”總可以直接就響在人們的精神深處。”世間最具穿透力的是感情,感情在冥冥中自由行走於時空之無形的有形。而感情,它可以引起係列連鎖互動。如此神奇、不可言的”玄妙之物”之物被偉大的林風眠通過自己的作品傳達出來了!藝術傢筆下能夠做到傳神的已經是鳳毛麟角了,傳情遠勝於傳神。傳情是傳神基礎上的進一步!如果說傳神是藝術傢把所描述事物的相對永恆的總體特徵做再現的話,那麽傳情是在此基礎上又把“特定瞬間”本人的“狀態”融入了作品中。比如說藝術傢畫春山大都可以做到生機盅然(春山的總體特徵),而先生卻可以把春山描繪的既歡快又傷感。(藝術傢的“狀態”)畫情傳情太難了,它如同老子說講的無形大象一樣。平心而論,中國畫人物一科若達此境界尚可一搏。如果有在人物、花鳥、山水中都做到,就我目前所學私自認為超越先生的當今未見!比肩量力、攜手同行者亦是寥若晨星。“畫就在於畫鳥象人,畫花象少女。”“其實畫鳥如果象鳥,那何必要畫呢?”先生說。如果把花鳥不象花鳥那還行?先生不僅在闡述中國畫的似與不似的問題,他更多的是在強調創作者主觀感情進入畫面的不可缺。林先生筆下的花鳥確是擁有了人的靈性,有了自己的影子依附在花鳥身上:在奮力掙紮、在鬱鬱寡歡、在靜觀世界、在細細訴說。中國美術史上的大師筆精微妙的有,功力深厚的有;但畫物如我者,八大山人一位,林風眠一傳,其餘幸不見!

畫貴創新,時下藝術傢喧囂超過以往。為什麽要創新?有別於他人。為什麽要有別於他們?提高影響力。為什麽要提到影響力?如此問下去 ,百分之九十九的是為了”畫錢”。能創新纔怪!?達芬奇告訴:“到自然中去,做自然的兒子。”石濤也提到:“搜盡奇峰打草稿”。一句話,要“道法自然”。這樣,纔可以“窮變態於毫端,合情調於紙上。”世間偉大的發現與創造大多産生於人們發自內心的、無我的、重於生命的精神需求中,藝術更是如此!林風眠先生在《中國畫新論》中表達了這樣的觀點:西方繪畫在描寫和構成方法上以模仿自然為能事,常過於機械。中國繪畫重視精神,傾嚮於寫意抒情,但表現方法仍有不少局限,結果不能充分“自由地表現情緒上希求。”進而,他認為在繪畫手段上(原料、工具、技巧、方法)也不應加以限製。主張東西藝術互相溝通,取長補短。他這樣想亦這樣做,衝破一切束縛、運用一切手段。他潛心捕捉事物的神韻、詩意,重視對陽光、色彩、綫條、結構、節奏的感受。在畫面中使用色塊、將水墨與水粉相融、小,吸取民間瓷器和皮影藝術的元素----先生的創新不是忽發奇想、空穴來風。我猜想先生的心思:藝術傢要有自己獨立的心靈、思想空間,但藝術傢首先是活生生的人。因此,作品要把創作者(主觀)與被描繪事物(客觀)的融合統一在一起纔行。衹有這樣的作品纔可以與人生對話,纔可以一窺宇宙之妙,自然可以屹立千秋。創新必須基於此!!

在這裏,我說句可能會惹起衆怒的話:自以為最先懂得視創新為生命人們,請你們靜下心來讀一下林鳳眠先生有關創新的文字吧!靜下心來品一下林鳳眠先生那情無不在的作品吧!

有人說中國畫會滅亡嗎?杞人憂天。不僅僅是畫傢的林鳳眠早就給出了答案:“事實上,不特在革命時期需要藝術,隨便在什麽時代什麽區域,人類存在一天,藝術便需要一天,而且人類越是進化,越感覺到需要藝術更為迫切。這在明了各民族的文化狀態、明了全人類的藝術創造者,是不待說的事實。----所以,我們敢說,衹要人類的生命仍然存在,衹要人類的生命之力一天天強盛,藝術便衹有纍進律的煥發開展,永沒有休息的時候。藝術對於人類的生命力的發揮,猶如科學對於人類探求欲的發揮;藝術對於人類的生命力的滿足,猶如衣食住行對於人類生活欲的需求,是永遠不會劃途自禁地宣告休止的。” (林風眠《前奏》發刊詞,1930年。)

繁華過後歸於平淡。命運多舛的林風眠先生早已練就了“太極推手”,靜水流深,這樣纔可以成就更高的藝術,這樣纔可以延長自己的藝術生命。因此,他有很多的才能不被外界所知,甚至被人誤解。或曰:不會書法;或曰:不擅文辭。其實大不然,誰讓你我孤陋寡聞!有多少人不相信、沒到過其他星球,但它們的存在是不爭的事實!怎麽能被人都理解?我見過先生為國立藝術院院友錄的題名影印,內含筋骨而恬淡雍容內含筋骨,外耀鋒芒而折銼槎枿,極富變化之美。“一勺足以知味,何必做汪洋之測!“一夜西風,鐵窗寒透,沉沉夢裏鐘聲,訴不盡人間冤苦。鐵鎖鋃鐺,憧憧鬼影,瘦骨成堆,嚮蒼天所為何來!”先生身陷囹圄時寫過如上的文字。“昨夜西風凋碧樹”宋朝晏殊在《蝶戀花》中這樣寫,先生作“一夜西風”。為什麽?一夜實在是不確指的時間,在那特定的年代誰也說不清楚自己是如何進入“泥淖”之中的!憧憧不僅表示往來不斷之意更寓有心神不定的心理狀態,“憧憧鬼影”實在是用的精妙!連先生的文字也如此的不廢“筆墨”!!

巨匠林風眠,我從先生的作品中讀出不可見、不可言之美。你告訴人們藝術第一要美,第二要力;你說了衹有自己纔搞的懂的“繪畫就是繪畫”;你能把連峰去天不盈尺的險峻化為一馬信蹄踏平川的悠哉。在你、你的藝術前,我的語言豈能盡意!

睜眼畫夢,巨匠林風眠。藝術是你,你又絶不僅是藝術。 | |

他的作品總有一種淡淡的哀怨和孤寂,而正是這種哀怨和孤寂使他的作品具有一種審美情趣的悲劇美。這與畫傢本人顛簸麯折的一生有關。

林風眠是廣東梅縣人,原名鳳鳴,出生於1900年。早年赴法國勤工儉學,先在第戎美術學院,後又來到巴黎高等美術學院學習繪畫。20年代,年僅25歲的林風眠出任國立北平藝專的校長。1928年又在杭州創辦國立藝術院,出任校長。抗戰期間,林風眠輾轉西南,生活清苦,每天面壁作畫,極力試圖打破傳統繪畫程式。1950年林風眠辭去杭州中央美術學院華東分院教授之職,遷居上海南昌路的一幢法國式的二層樓房裏,專門從事繪畫求索。不久,法籍妻子攜女離國,他孑然一身,過起略似重慶大佛般的生活。除了美協組織他到農村、山區、漁場深入生活外,他就閉門作畫,每天子時已過,鄰居五能看到林風眠畫室裏的亮光。十幾個春秋過去,藝壇幾乎忘記了林風眠,然而這正是他的藝術黃金時代,“林風眠格體”在寂寞耕耘中臻於爐火純青。50年代,他的藝術更受到貶抑,生活拮据,每月衹得上交兩幅畫以換取一點兒生活費。10年動亂期間,面對一次次抄傢,無奈之中的林風眠將其數十年的心血千餘張精心之作浸入浴缸,從抽水馬桶中衝出去。80年代,在其晚年又在香港過着隱居般的生活。老人的頭髮幾乎全部脫落了,人老了但藝術卻不老,他的畫色彩更熱烈、筆墨更放縱、韻味更醇厚。

林風眠終生致力於溶合中西繪畫傳統,創出了自己獨特的藝術風格。 他原名林風鳴,後來改成風眠。生於1900年,卒於1991年8月18日。終年91歲。

到了晚年,1989年林風眠在臺北展示了一批如《屈原》、《南天門》、《火燒赤壁》、《惡夢》、《痛苦》、《基督之死》等作品,一改往日和平優美而為激烈慘淡的畫面,墨綫強勁而多斜勢,多折落,多擊撞,充滿不安和張力。情感如狂風暴雨,激蕩、衝撞着胸中暴裂的火花。

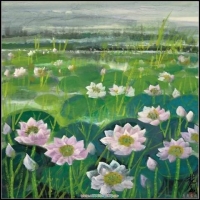

著名畫傢吳冠中藉用京劇的腔來說明林風眠的藝術特色。他說,林風眠的腔是獨特而鮮明的,他寓圓於方。他基本采用方形畫面,追求最大的擴展與最嚴謹的緊縮,在脹與縮的矛盾搏鬥中構成力的平衡。裸女、古裝仕女、修女、縮頸的烏鴉、貓頭鷹、蓮花、浮萍、團扇、檸檬、秋葉等等弧麯之美的形象都譜入了林風眠的唱腔。但他又不僅僅局限於圓,在使用圓這個盾牌的同時,不斷揮舞長矛:鋒利的葦葉、漂拂的柳絲、橫斜的枝葉、白鷺的腿、漁翁的竿……,形成既對照又和諧,統一在一幅畫面之中。林風眠的這些特點對當代畫傢有深遠的影響。

市場價格 林風眠早年多畫油畫,但他的油畫多已散失,很難找到,據說抗戰時日本兵曾 拿他的油畫當防雨布。他晚年始終未曾再畫油畫。

林風眠作品的市場一是香港,二是紐約,三是北京,所售作品價格較高的是兩類:一是仕女,二是蘆雁一類的花鳥畫。

林風眠本人定居香港,港臺東南亞的收藏傢更喜歡他的作品。林風眠作品正式進入香港的國際藝術市場是在1980年,當年5月曾拍賣過他4幅作品,兩幅立軸。兩本册頁,價格很高。1981年拍賣時,價格有所增長。當時很少有林風眠作品這種鏡框式畫幅,這種畫便於現代客廳中懸挂。1986年現代仕女畫進入拍賣行,當年拍賣了兩幅作品,一幅是方形鏡片,68.5×69公分,題為《美人》,拍賣到35000港元;另一幅是題為《裸女》的鬥方,約比前一幅小一倍,但價格卻達到42000港元。這兩幅價格比較高,與過世名傢徐悲鴻、齊白石、傅抱石的作品差不多等價。

1989年後由於畫展成功而使價格大幅度上升,一幅立軸《十友圖》是85000港元,常畫的題材《蘆雁圖》達到10萬,《秋林小屋》達到14萬,另一幅《仕女》直衝到24萬港元。

1990年其市場地位已很穩固,其間又在北京辦了一次大型畫展,更提高了知名度。1990年出售的作品又比1989年提高了一個層次,而且交付拍賣的有近20幅,比以前多了幾倍。《彈玩圖》22萬,《靜物》26萬多,《少女圓琴》38萬,一個大幅《裸女》達到55萬,創下他個人作品的最高售價。作品能達到50萬港元的當時屈指可數。林風眠作品已成為藝術拍賣市場最引人註目的目標之一。

以經營中國古代繪畫為主的紐約市場在80年代末開始出售林風眠作品,所售作品形式多是鏡框,價格在4000-10000 美元,個別精品能達到2萬美元。

美國收藏傢比較喜歡他那種帶西方風格的中國畫,方形圖畫也適合他們的口味。作品中簡練的綫條,明快的色彩都給人一耐人尋味的印象。 | ■風眠體: ■ Wind sleep the body: |  林风眠 ■风眠体: 林风眠 ■风眠体:

1937年,是日本侵華戰爭全面爆發的一年,在當局的命令下,林風眠不得不離開自己一手建立的學校,帶領全校200多名師生和大量的圖書教具,匯入難民的大潮,嚮西南後方轉移。1938年,杭州藝專和同樣逃難於斯的北京藝專合併,成立了抗戰時期的國立藝術專科學校。合併後的學校,采用委員製而廢校長製,由於經費、教育方針、人事等衆多問題,校內的各類矛盾時常發生。而有誰能想到,這兩所林風眠都任過校長的學校的合併,卻最終導致他辭去校領導的職務。

不過,這時的林風眠對這些纍人的瑣事已感到越來越厭煩了,經歷了最後的兩次"倒林"風波後,他終於離開了國立專。 藝術運動的夢碎了,儘管林風眠後來也會偶爾說:“與世隔絶起來,新藝術運動的擔子交給誰?”的話,這,畢竟衹是一種感傷懷舊的情結所纍。然而如果以為林風眠就此放棄了藝術的追求,那就錯了。另有一個夢,從林風眠踏上歐洲的土地時就一直沒放棄過,那就是對於中西藝術的匯通與融合。

從國立藝專隱退下來後,林風眠開始了在重慶嘉陵江畔的藝術探索生活。從具體的形式上而言,大體可歸納為"方紙布陣"的畫面佈局和對傳統"筆墨"觀念的改造。對於這種新藝術形式探索的評價,隨着近年來畫壇林風眠熱的而頗有成果,小文就不多加評述了。簡單地說,林風眠的中西融合更多地體現在觀念上,他由學習西方自然主義轉而服膺於印象主義、野獸派、立方主義等西方現代藝術思潮,因而他試圖用西方現代藝術運動的觀念來切入中國繪畫,同時,林風眠的留學時間大多消磨在東方博物館的陶瓷作品上,造成了他作品中技術成分的缺失,在林風眠的作品中,中國畫賴以生存的骨綫被抽去了"筆墨"的特質,同樣地,黑色在他的作品中也僅僅被當作一種色彩來看待而失去了在傳統中國畫中具有的特殊意義。這也造成了他的畫從外觀上看更像西方畫,從而被人誤解為不傳統。但是從作品的內涵來看,那種冷凝的悲劇精神在畫面上的升華,使之更為鍥合中國畫"心畫"的純粹性,獨具一格的林氏畫風-風眠體終呈現在世人眼前。林風眠曾一度為自己的畫還算不算中國畫而苦惱,在如今看來,這種苦惱完全是多餘,因為林風眠對於繪畫觀念的重視已足以使其創作在當時的時代具有渡世金針的作用,從而成為標領時會,開資後學的一代新風。

林風眠關於中西融合的觀點一定程度上淡化了傳統筆墨觀念,同時開啓了對於諸如形式、材料等方面的關註,極大地豐富了20世紀中國繪畫的創作面貌,為衆多後繼者諸如吳冠中、趙無極、劉國鬆等提供了可藉鑒、深入的課題。從這個意義上來說,他實在可算作是中國現代繪畫藝術的啓蒙者。 | |  林风眠 百科辞典 林风眠 百科辞典

林風眠

國現代畫傢、美術教育傢。

生平 林風眠,原名林鳳鳴,1900年11月22日生於廣東省梅縣西洋閣公嶺。祖父是雕刻石匠,父親林雨農承祖業並兼習繪畫。林風眠6歲入私塾,9歲入小學,14歲入省立梅縣中學。18歲中學畢業赴上海,1919年由法華協會選送赴法國勤工儉學。1920~1922年,先後入法國第戎美術學院、巴黎高等美術學校。1923年,遊學德國柏林,創作油畫《柏林咖啡屋》、《漁村暴風雨之後》、《摸索》等。翌年春回巴黎,與留法同學林文諍、吳大羽、李金發等組織霍普斯會(霍普斯是阿波羅音譯)。同年5月,由霍普斯會和美術工學社發起,在斯特拉斯堡舉辦中國美術展覽會,林風眠展出了《摸索》、《生之欲》、《傷鳥》等20餘件作品。在這次展覽會上,他結識了蔡元培。1925年鼕回國,任北平國立藝術專門學校校長兼教授。1927年辭職赴上海,應國民政府大學院院長蔡元培之聘,任大學院藝術教育委員會主任,並負責籌備全國美展。1928年,在蔡元培支持下,創杭州國立藝術院,任校長兼教授。翌年創作大幅油畫《人道》、《痛苦》。1931年,與潘天壽、王子云等赴日本考察藝術教育。1938年因抗日戰爭,杭州藝術專科學校與北平藝術專科學校合併,委任林風眠為主任委員。不久辭職返上海,繞道香港、昆明到重慶,潛心繪畫創作。1945年任重慶國立藝術專科學校教授,翌年回杭州,重任杭州藝術專科學校教授,1947年辭去教職,專事水墨畫探索。1949年再回杭州藝術專科學校任教,1952年退職居上海,先後任中國美術傢協會上海分會副主席,上海市政協委員。1962~1963年先後在香港、北京舉辦了個人畫展。“文化大革命”中受迫害,被打成“黑畫傢”,許多作品被毀。1977年出國探親,先後在香港、巴黎舉辦個人畫展,兩年後定居香港。

創作 林風眠早年的創作以油畫人物為主,兼畫水墨山水、花鳥等。代表作有《摸索》、《人道》(又名《人類的痛苦》)、《人間》、《生之欲》、《人類的歷史》、《金色之顫動》、《傷鳥》等。《摸索》(1923)是受到拉斐爾《雅典學派》的啓示創作的,把耶穌、荷馬、但丁、V.雨果、Л.托爾斯泰、蔡元培等思想傢描繪在同一畫幅,以灰黑色調表現出深沉浩渺的境界,旨在揭示人類的精英們對人生奧秘的探索。《生之欲》(1924)刻畫4衹猛虎從蘆葦叢中呼嘯而出,寄寓着對生命和人生道路的熱烈希望。《人道》(1929)從不同的角度刻畫了許多痛苦的人體,仍以灰黑色為基調,綫條粗獷,略有變形。那些受壓抑的痛苦軀體渴望着真正的人生,但他們在被扭麯的情態中積藴着欲爆發的力量。這些作品産生的基礎,一是祖國苦難深重的現實背景;二是林風眠少年與青年時代所接受的民主主義與人道主義思想,以及康德、叔本華哲學的某種影響;三是他在歐洲留學期間個人生活上所受的打擊與不幸(父親、妻子、兒子的死亡)。他充滿憧憬與追求,呼喚友愛和人性,但看不到光輝的希望。從藝術上看,他兼畫油畫和傳統中國畫──以油畫作主題性的人物畫,以水墨等傳統形式畫山水、花鳥。他的大型油畫作品如《摸索》、《人類的歷史》、《人道》等,多用象徵手法,場面宏大,結構復雜,可以看出西方古典主義、浪漫主義和表現主義藝術的影響。他的中國畫以水墨花鳥為代表,在形式上吸取西方現代繪畫的某些表現手法,打破了物與物的界限,變為一種有節奏的筆觸,彩色喜歡用紫、藍與濃墨等色。

30年代以後,林風眠在繁忙的教學、校務之外,致力於改革傳統繪畫的探索。1939~1945年在重慶期間,他獨身一人,寂寞耕耘。他畫水墨美女、 江岸、 貓頭鷹……大筆揮寫,經常每天畫約 | | - : forest Feng Mian

| | | | | 林風眠論藝 | 林風眠故居 | 林風眠舊居 | | 林風眠秋山圖 | 林風眠與中國畫新傳統 | |

|

|

|