|

|

| 麻实所榨之油◇多指供食用的芝麻油。 |

|

| 以芝麻为原料榨制的油。亦称“芝麻油” |

|

| 麻实所榨之油。后多指供食用的芝麻油。《三国志·魏志·满宠传》:“ 宠 驰往赴,募壮士数十人,折松为炬,灌以麻油,从上风放火,烧贼攻具。” 宋 沉括 《梦溪笔谈·杂志一》:“如今之北方人喜用麻油煎物,不问何物,皆用油煎。” 宋 周密 《志雅堂杂钞·医药》:“盖好麻油,最化痰,试以麻油滴痰上,痰即化为水。” 李季 《王贵与李香香》第二部二:“麻油点灯灯花亮, 王贵 浑身扒了个光。” |

|

麻油

芝麻

【英文名】 semen sesami nigrum

【别名】胡麻、油麻、巨胜、脂麻

麻油是芝麻油,一般黑芝麻服用,白芝麻榨油

,它是从胡科植物脂麻种子榨取的脂肪油,亦称“胡麻油”“脂麻油”“汪油”“香油”等。胡油自古以来就被山西省西北地区、上党地区的民间百姓视为美味食品,无论是制点心,还是打饼子,只要是用胡油加工的均被视为上品。是麻油在山西大致分为二种:一种是西北地区产的,称为“胡麻油”;另一种是长治一带产的,因长治在古时称为“潞安府”而称为“潞油”。

麻油在长江以南地区非常受欢迎,除糕点外夏天的凉拌菜时麻油是必不可少的;生产工艺上分机制麻油和手工制作的小磨麻油两种,因芝麻品质和制作工艺上乘,其中皖南重镇大通镇产的“沙艺棠”小磨麻油为上品,醇香无比,回味悠长。

古人认为:常食胡麻可去除一切痼疾,还有返老还童、长生不老之功效。如与米做成饭食,民间则称为“仙家食品”。据科学分析:麻油中主要成分为不饱和脂肪酸,占85%~90%,油酸和亚油酸基本上各占50%,其特点是稳定性强,而且易保存,这是因为麻油中含有一种天然抗氧化剂——一芝麻酸的缘故。麻油中还含有蛋白质、芝麻素、维生素e、卵磷脂、蔗糖、钙、磷、铁等矿物质,是一种营养极为丰富的食用油。

中医学认为:本品性味甘、凉,具有润肠通便、解毒生肌之功效。据《本草纲目》上记载:“有润燥、解毒、止痛、消肿之功。”《别录》说:“利大肠,胞衣不落。生者摩疙肿,生秃发。”

临床还用麻油来煎熬膏药,有生肌肉、止疼痛、消痈肿、补皮裂的作用。 胡麻里含有芝麻素,在用胡麻油炒制或烤制菜肴或食品时,芝麻素即可分解出芝麻酸和一些芳香的化合物,这些香味物质可在常温下挥发,其香味浓郁、清雅、诱人食欲,是其他同类植物油都难以比拟的。但温度过高的环境会造成香味的挥发,因此,应将胡麻油置于低温保存。

【英文名】 oleum sesami

【来源】本品为脂麻科植物脂麻sesamum indicum l.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体;气微或带有熟芝麻的香气,味淡。本品与氯仿、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混合,在乙醇中微溶。相对密度 应为0.917~0.923(附录Ⅶ a)。折光率 应为1.471~1.475(附录Ⅶ f)。

【鉴别】取本品1ml ,置试管中,加含蔗糖0.1g的盐酸10ml,振摇半分钟,酸层即显粉红色,静置后,渐变为红色。

【功能主治】润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润肺;外用作为软膏及硬膏基质。

【用法用量】口服,一次17~68ml。

【贮藏】遮光,密封,置阴凉处。

【摘录】《中国药典》 |

|

麻油

(《本草经集注》)

【异名】胡麻油(《别录》),乌麻油(《外台》),脂麻油(《近效方》),香油(苏轼《物类相感志》),生油(《本草衍义》),清油(《岭南卫生方》)。

【来源】为胡麻科植物脂麻的种子榨取之脂肪油。植物形态详"黑脂麻"条。

【性味】甘,凉。

①《别录》:"微寒。"

②《品汇精要》:"味甘,性微寒,无毒。"

【归经】《得配本草》:"入手阳明经。"

【功用主治】润燥通便,解毒,生肌。治肠燥便秘,蛔虫、食积腹痛,疮肿,溃疡,疥癣,皮肤皲裂。

①《别录》:"利大肠,胞衣不落。生者摩疮肿,生秃发。"

②《千金·食治》:"去头面游风。"

③孟诜:"杀五黄,下三焦热毒气,通大小肠,治蛔心痛,敷一切恶疮疥癣,杀一切虫。取一合,和鸡子两颗,芒硝一两,搅服,少时即泻下热毒。"

④《本草拾遗》:"主天行热,肠秘内结热,服一合,下利为度。"

⑤《日华子本草》:"陈油煎膏,生肌长肉,止痛,消痈肿,补皮裂。"

⑥《纲目》:"解热毒,食毒、虫毒。"

【用法与用量】内服:生用或熬熟。外用:涂搽。

【宜忌】脾虚便泄者忌服。

【选方】①治小儿初生,大小便不通:真香油一两,皮硝少许。同煎滚,冷定,徐徐灌入口中,咽下即通。(《蔺氏经验方》)

②治百药、百虫、五金八石、砒霜、山岚瘴蛊,及河豚诸毒:生胡麻油一碗,灌之,吐出毒物。(《易简方》)

③治漏眙难产,因血干涩:清油半两,好蜜一两。同煎数十沸,温服。他药无益,以此助血为效。(《便产须知》)

④治痈疽发背,初作即服此,使毒气不内攻:麻油一斤,煎二十沸,和醇醋二碗,分五次,一日服尽。(《仁斋直指方》)

⑤治肿毒初起:麻油,煎葱黑色,趁热,通手旋涂自消。(《百一选方》)

⑥治急喉痹:生油一合,急灌之。(《圣济总录》)

⑦治梅花秃癣:清油一碗,以小竹子烧火,入内煎沸,沥猪胆汁一个,和匀,剃头擦之,二、三日愈,勿令日晒。(《普济方》)

【临床应用】治疗慢性单纯性鼻炎

取麻油文火加温至沸腾,冷后装瓶,用以滴鼻,初次每侧鼻孔2~3滴,以后渐增至5~6滴,每日3次。试治63例,52例显效,3例进步或改善,8例无效。平均用药最短者10天,最长者3个月。治疗后自觉鼻通气改善,伴随症状亦随之减轻或消失;部分病例经1年随访,未见复发。试治萎缩性鼻炎及慢性化脓性副鼻窦炎数十例,均未见效。麻油滴鼻后作用徐缓而持久,奏效不如麻黄素液迅速;见效最快者3日,慢者1周以上。往往2周后效果才显著。治疗过程中除少数在治疗开始即大量滴鼻而发生暂时性头晕、头胀、恶心、呕吐等症外,一般无特殊反应。

【名家论述】①《纲目》:"胡麻油,用以煎炼食物,尤能动火生痰,陈氏谓之大寒,珍意不然;但生用之,有润燥、解毒、止痛、消肿之功,似乎寒耳。"

②《本草经巯》:"麻油,甘寒而滑利,故主胞衣不下及利大肠;生者气更寒,能解毒。凉血,故摩疮肿,生秃发也。" |

|

瓶装的小磨麻油麻油

芝麻

【英文名】 SEMEN SESAMI NIGRUM

【别名】胡麻、油麻、巨胜、脂麻、香油

麻油是芝麻油,一般黑芝麻服用,白芝麻榨油

,它是从胡科植物脂麻种子榨取的脂肪油,亦称“胡麻油”“脂麻油”“汪油”“香油”等。胡油自古以来就被山西省西北地区、上党地区的民间百姓视为美味食品,无论是制点心,还是打饼子,只要是用胡油加工的均被视为上品。是麻油在山西大致分为二种:一种是西北地区产的,称为“胡麻油”;另一种是长治一带产的,因长治在古时称为“潞安府”而称为“潞油”。

麻油在长江以南地区非常受欢迎,除糕点外夏天的凉拌菜时麻油是必不可少的;生产工艺上分机制麻油和手工制作的小磨麻油两种,因芝麻品质和制作工艺上乘,其中皖南重镇大通镇产的“沙艺棠”小磨麻油为上品,醇香无比,回味悠长。

古人认为:常食胡麻可去除一切痼疾,还有返老还童、长生不老之功效。如与米做成饭食,民间则称为“仙家食品”。据科学分析:麻油中主要成分为不饱和脂肪酸,占85%~90%,油酸和亚油酸基本上各占50%,其特点是稳定性强,而且易保存,这是因为麻油中含有一种天然抗氧化剂——一芝麻酸的缘故。麻油中还含有蛋白质、芝麻素、维生素E、卵磷脂、蔗糖、钙、磷、铁等矿物质,是一种营养极为丰富的食用油。

中医学认为:本品性味甘、凉,具有润肠通便、解毒生肌之功效。据《本草纲目》上记载:“有润燥、解毒、止痛、消肿之功。”《别录》说:“利大肠,胞衣不落。生者摩疙肿,生秃发。”

临床还用麻油来煎熬膏药,有生肌肉、止疼痛、消痈肿、补皮裂的作用。 胡麻里含有芝麻素,在用胡麻油炒制或烤制菜肴或食品时,芝麻素即可分解出芝麻酸和一些芳香的化合物,这些香味物质可在常温下挥发,其香味浓郁、清雅、诱人食欲,是其他同类植物油都难以比拟的。但温度过高的环境会造成香味的挥发,因此,应将胡麻油置于低温保存。

【英文名】 OLEUM SESAMI

【来源】本品为脂麻科植物脂麻Sesamum indicum L.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体;气微或带有熟芝麻的香气,味淡。本品与氯仿、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混合,在乙醇中微溶。相对密度 应为0.917~0.923(附录Ⅶ A)。折光率 应为1.471~1.475(附录Ⅶ F)。

【鉴别】取本品1ml ,置试管中,加含蔗糖0.1g的盐酸10ml,振摇半分钟,酸层即显粉红色,静置后,渐变为红色。

【功能主治】润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润肺;外用作为软膏及硬膏基质;外敷用,如烫伤、烧伤、疮等,用麻油和(拌)药(粉状),敷在患处,不干不裂,好的快。

【用法用量】口服,一次17~68ml。

【贮藏】遮光,密封,置阴凉处。

【摘录】《中国药典》

麻油分类

依据GB/T 8233—1987芝麻油标准分类如下:

据芝麻油的香味特点分为两类:香油和普通芝麻油。

1、香油:具有浓郁或显著的芝麻油香味。

按其加工工艺分为以下两种:小磨香油:用小石磨研磨、水代法生产制取。机制香油:用机械法生产制取。

2、普通芝麻油:香味清淡。用一般的压榨法、浸出法或其他方法加工制取。

小磨香油同机榨香油的区别:

(一)执行标准要求不同:

机榨香油虽同小磨香油一样执行GB/T 8233-1987标准,机榨油厂家在对消费者解释时,也是如此说,所以给一般消费者造成了一些误解,认为小磨香油和机制香油质量是一样的。但实际上,在国家标准里面,对两者还是做了一些不同的要求:

1、色泽:小磨香油要求红≤11,而机榨香油要求红≤12,所以机榨香油颜色暗红,小磨香油呈棕红色,外观亮丽。

2、280℃加热试验:小磨香油要求无析出物,而机榨香油则允许有析出物,所以机榨香油外观相对于小磨香油发暗、发浊。

(二)前处理工序不同:

1、小磨香油的生产工艺是先将芝麻精选、水洗,经水洗去除杂质及部分对人体有害的物质,再经2时沥干。在2小时的沥干过程中,因芝麻吸收了充足的水分,所以芝麻种子处于萌发生长状态,经过生物呼吸作用,许多对人体有益的有机物质被激活,而是评价香油功能性营养成份的重要指标。

2、机榨工艺只是经过简单的筛选后,即进行烘炒,芝麻种子因缺少前期的浸泡萌发过程,对人体有益的活性物质无法形成,从而使香油的一些特殊功效如:保护血管、延缓衰老等功能无法发挥。

(三)油分离的过程不同:

1、工艺不同:

(1)小磨香油用水代法生产,此法主要是利用油料中非油成分对油和水的亲和力差异,并利用油水比重不同而将油脂与其它物质分离。对人体健康不利的重金属化合物因比重较大而沉淀至酱渣中,从而避免了重金属对人体的危害。

(2)机榨油只是用物理的压榨方法把油强行挤出,所以芝麻中的重金属化合物都混入油中,形成潜在隐患。

(3)部分机榨油由于压榨取油不彻底(油料残油仍含约10%),厂家便采用化学溶剂浸出法取残油,而化学溶剂又清除不净,则导致化学溶剂残留。食用后危害人体健康,而在国家标准中机制香油是不允许溶剂残留检出的。一般情况下为保留香油的香味,不会对这些浸出油再进行脱溶和精炼,但是这部分厂家也深知浸出工艺对于香油风味的负面影响,所以在上市时,采取了变通办法:用小磨香油与机榨浸出的香油进行勾兑,用以减轻浸出油的危害,并以此提高机榨、浸出香油的风味,推向市场后就成了一般消费者难以区别的“小磨香油”,实际上是一种对消费者的欺骗行为。

我国浸出法使用的溶剂以六碳烷烃为主要成分,是一个多种烷烃为主的混和物,其沸点62--85℃, 这个石油馏分通常称为六号溶剂,其中烷烃占80.2%,环烷烃占18%,烯烃占1.6%,芳烃占0.7%,WHO/FAO(1970)指出:浸出法使用的溶剂,市场上称之为商业己烷,是以六碳烷烃为主的“己烷馏分”,是一种混和物,溶剂轻汽油中,常因纯度不够,往往含有毒杂质如苯和多环芳烃等,多环芳烃中的苯并(â)芘是致癌物质。由于香油是常年食用的食品,若被污染,会对人体健康造成极大危害,我国食用油卫生标准中规定浸出油溶剂残留量不得超过50ppm,这是从毒理学及生产工艺水平综合考虑的结论。

限于香油这一产品的特殊性,在食用时不经熟锅,而是直接倒入菜中食用(即香油是一种生食油),这样如掺入有溶剂残留的浸出油,就会影响消费者的身体健康。

2、温度差别:

(1)小磨工艺油分离的过程只有75-82℃,在这一温度下,香油中的主要芳香味物质及功能性营养成分几乎不受任何损失,同时此温度也最大程度上保留了维生素E的含量。

(2)机榨工艺取油时温度高达245℃,在如此高的温度下,呈芳香味的物质和功能性营养成分几乎挥发、破坏的一干二净,从而使香油对促进血液、新陈代谢,对老年性动脉硬化、气喘等功效无从发挥。高温下,芝麻中的单糖与氨基酸发生反应,生成对人体不利黑色化合物,同时此类化合物闻起来有一股焦糊味,这就是机榨油为什么有股焦糊味的原因。

(四)、过滤工艺区别

1、小磨香油采用天然植物纤维过滤,最大程度上保留了香油中的浓香成份,同时影响香油外观的蜡质、磷质因其对植物纤维的亲合作用而附着于植物纤维上,所以采用此工艺处理的小磨香油外观晶莹剔透,久置也不会出现沉淀,能较长时间保持其色、香、味。

2、机榨油因含有大量的蜡质和磷脂,所以粘度过高,只能采用丝网过滤,而腊质、磷质对丝网不具有亲合性,所以一块溶解到了油中,使机榨油外观发浑。

如何鉴别小磨香油与机制香油

一看:小磨香油在加工过程中温度低,所以小磨香油的颜色一般呈棕红色,而机制香油加工过程中温度高达245℃,所以颜色较深,呈暗淡的紫红色。

二闻:小磨香油具有清香纯正的香油香味——浓郁、醇厚。 而机制香油具有较浓重的焦糊味。

三摇:取一瓶小磨香油用力摇动1分钟左右,将瓶正放,观察油的上部表面:小磨香油的表面会有一层泡沫气泡,但旋即消失;机制香油表面会有很多黄色泡沫,久久不能消失。

麻油的历史

芝麻油,因取自芝麻的种子,故称为“芝麻油”。由于芝麻经焙炒后制作的芝麻油常有浓郁的芳香气味,因此,在我国北方,人们称它为“香油”;在我国南方,人们则称它为“麻油”。我国古时候,芝麻还被称为“胡麻”、“脂麻”,所以人们把芝麻油称为“胡麻油”、“脂麻油”,在日本和韩国,人们也称它为“胡麻油”。人们为了表示对芝麻及芝麻油的厚爱,把芝麻尊称为“油料作物皇后”,把芝麻油尊称为“植物油脂国王”。

在三国时代,我国的劳动人民就掌握了用芝麻制油的技术了,陈寿《三国志.魏志》中记载:“孙权至合肥新城,满笼驰往......折松为炬,灌以麻油,从上风,火烧贼攻县。”那时的麻油是将芝麻籽用石臼法或木榨法生榨而成。

香油登上人们的餐桌,时间要晚些。

《北堂书钞》中的文字引用晋朝《博物志》说:“外国有豆豉法,以苦酒浸豆,暴令极燥,以麻油蒸讫,复暴三过乃止。”这是芝麻油用于饮食的最早记录,距今已有1600多年了。

南北朝时,香油已广泛地被用于餐饮上,到了唐宋年间,香油作为最上等的食用植物油应用得更加广泛。

香油还被广泛应用于医药界,在《本草纲目》中就有不少的应用,很多医用良方一直沿用至今。时珍曰:入药以乌麻油为上,白麻油次之。

随着生产技术的逐步改进、人们生活需求水平的逐渐提高以及人们对香油营养价值的逐步开发,香油的生产工艺及产品也日益丰富,如工业用香油、药用香油、浅色香油、黑芝麻香油、保健香油等。普通食用香油也有不同,如烘炒火候略小些的香油一般爆炒用。烘炒火候略大一些的一般作凉拌、汤菜或调馅用。 |

|

%E9%BA%BB%E6%B2%B9 %E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%85%B82005%E7%89%88 %E9%BA%BB%E6%B2%B9 %E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%85%B82005%E7%89%88 %E9%BA%BB%E6%B2%B9 %E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%85%B82005%E7%89%88 %E9%BA%BB%E6%B2%B9 %E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%85%B82005%E7%89%88

麻油

汉语拼音:

Ma You

英文名:

OLEUM SESAMI

基原:

本品为脂麻科植物脂麻Sesamum indicum L.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

性状:

本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体;气微或带有熟芝麻的香气,味淡。

本品与三氯甲烷、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混溶,在乙醇中微溶。

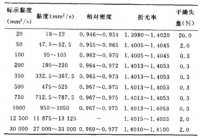

相对密度 应为0.917-0.923(附录Ⅶ A)。

折光率 应为1.471-1.475(附录Ⅶ F)。

鉴别:

取本品1ml,置试管中,加含蔗糖0.1g的盐酸10ml,振摇半分钟,酸层即显粉红色,静置后,渐变为红色。

检查:

酸值 应不大于2.5(附录Ⅸ N)。

皂化值 应为188-195(附录Ⅸ N)。

碘值 应为103-116(附录Ⅸ N)。

加效试验 取本品50ml,依法试验(附录Ⅸ N),不得有沉淀析出。

杂质 不得过0.2%(附录Ⅸ N)。

水分与挥发物 不得过0.2%(附录Ⅸ N)。

用途:

润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润肺;外用作为软膏及硬膏基质。

用法用量:

口服。一次17-68ml。

贮藏:

遮光,密封,置阴凉处。

中西药分类:

中药(植物油脂和提取物) |

|

麻油

拼音名:Mayou

英文名:OLEUMSESAMI

书页号:2000年版一部-261

本品为脂麻科植物脂麻SesamumindicumL.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体;气微或带有熟芝麻的香气,味淡。

本品与氯仿、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混合,在乙醇中微溶。

相对密度应为0.917~0.923(附录ⅦA)。

折光率应为1.471~1.475(附录ⅦF)。

【鉴别】取本品1ml,置试管中,加含蔗糖0.1g的盐酸10ml,振摇半分钟,酸

层即显粉红色,静置后,渐变为红色。

【检查】酸值应不大于2.5(附录ⅨN)。

皂化值应为188~195(附录ⅨN)。

碘值应为103~116(附录ⅨN)。

加热试验取本品50ml,依法试验(附录ⅨN),不得有沉淀析出。

杂质不得过0.2%(附录ⅨN)。

水分与挥发物不得过0.2%(附录ⅨN)。

【用途】润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润肺;外用作为软膏及硬膏基质。

【用法与用量】口服,一次17~68ml。

【贮藏】遮光,密封,置阴凉处。 |

|

麻油

脂麻科植物脂麻Sesamum indicum L. 的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。 560 麻黄 Herba Ephedrae(拉);ephedra 麻黄科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf、中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey.或木贼麻黄Ephedra equisetina Bge. 的干燥草质茎。 |

|

- : Oleum Sesami, oil sesame

- n.: sesame oil

|

|

- n. huile de sésame

|

|

|

|

|