|

|

| 额颞痴呆 |

|

| 神经内科 |

|

额颞痴呆 疾病概述 额颞痴呆 疾病概述 |

|

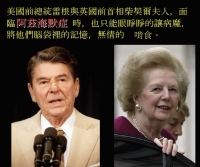

额颞痴呆是以额颞叶萎缩为特征的痴呆综合征,是神经变性痴呆较常见的病因,约占全部痴呆病人的1/4。约1/4的额颞痴呆病人存在pick小体,可诊断为pick病。额颞痴呆实际上包含pick病及临床表现类似的pick综合征,后如额叶痴呆和发性进行性失语等。发病高峰为60岁,女性较多。

pick(1892)首先描述一组病人,以额颞叶萎缩为病理特征,表现缓慢进展的行为异常、认知障碍和失语,临床少见。alzheimer(1911)进行组织学观察发现神经元弥散性肿胀、染色质松散,称为pick细胞,胞浆内有嗜银包涵体(pick体),无神经原纤维缠结和老年斑,与ad明显不同,onari和spatz(1926)命名为pick病。 |

|

1、隐袭起病,缓慢进展。早期出现人格和情感改变,如易激惹、暴怒、固执、淡漠和抑郁等;逐渐出现行为异常,如举止不当、无进取心、对事物漠然和冲动行为等,可出现kluver-bucy综合征,表现迟钝、淡漠、视认和思维快速变换,口部过度活动、善肌、贪食、肥胖,把任何东西都放入口中试探,伴健忘、失语等。不能思考,言语少,词汇贫乏,刻板和模仿语言以至缄默,躯体异常感和片断妄想等。

2、神经系统体征在病程早期可见吸吮反射、强握反射,晚期出现肌阵挛、锥体束征及帕金森综合征。

3、原发性进行性失语 mesulam(1982)首先报道6例慢性进行性失语不伴痴呆,weintraub等(1990)命名为ppa。通常65岁以前发病,病程较长,可达10年以上。主要临床特点是,缓慢进行性语言障碍不伴其他认知功能障碍,6-7年发展为严重失语或缄默,是与ad或额颞痴呆的区别点。可有视觉失认或空间损害,但生活仍能自理,最终出现痴呆,无神经系统体征。mri显示优势半球额、颞和顶叶萎缩明显。病理可见额颞叶萎缩,无pick小体。 |

|

| 额颞痴呆和pick病的病因及发病机制不清,可能是神经元胞体特发性退行变,或轴索损伤继发胞体变化。已证明约半数病例为常染色体显性遗传的家族性额颞痴呆,wilhelmsen等(1994)将病变基因定位于17号染色体(17q21)。神经元及神经胶质含微管相关tau蛋白包涵体,约20%的额颞痴呆病人有该基因突变,因此,将额颞痴呆归类于tau蛋白病。 |

|

| 额颞痴呆和pick病的组织病理学特点是特征性局限性额颞叶萎缩,杏仁核、海马、黑质和基底节均可受累;pick病可见pick细胞和pick包涵体,缺乏alzheimer病特征性神经原纤维缠结和淀粉样斑。镜下可见萎缩脑叶皮质各层神经细胞显著减少,Ⅱ、Ⅲ层明显;胶质细胞弥漫性增生伴海绵样变。 |

|

(一)辅助检查:

1、早期eeg正常,少数波幅降低,α波减少;晚期α波极少或无,出现不规则中幅δ波,少数病人见有尖波,睡眠纺锤波减少,κ综合波难出现,慢波减少。

2、ct或mri显示局限性额或前颞叶萎缩,脑沟增宽,额角呈气球样扩大,额极和前颞极皮质变薄,颞角扩大,侧裂池增宽,多不对称,可早期出现。spect呈不对称性额颞叶血流减少,pet显示不对称性额颞叶代谢降低,较mri敏感,可早期诊断。

3、遗传学检查发现多种tau蛋白基因突变有助于确诊。

(二)诊断及鉴别诊断

1、诊断

额颞痴呆,包括pick病,诊断根据起病较早(50-60岁),可有家族史,行为障碍较认知障碍明显,ct及mri显示额叶、前颞叶萎缩等。生前通常不能确诊,须依赖于组织病理学证据,如局限性额颞叶萎缩,神经元及神经胶质发现tau蛋白包涵体,pick病发现pick小体和细胞,缺乏ad特征性神经原纤维缠结和淀粉样斑。

2、鉴别诊断

本病应与alzheimer病鉴别,ad通常早期出现认知功能障碍,如遗忘、视空间定向和计算力障碍,社交和礼仪相对保留;pick病或额颞痴呆早期出现人格改变、行为异常和言语障碍,典型者出现kluver-bucy最和征,空间定向及近记忆保存较好。神经影像学显示pick病额颞叶萎缩,alzheimer病广泛脑萎缩。预后较差,病程5-12年,多死于肺部及泌尿道感染、褥疮等并发症。 |

|

| 目前尚无治疗方法。乙酰胆碱酯酶抑制剂通常无效。对攻击行为、易激惹和好斗等行为障碍者可审慎使用小量安定、选择性5-羟色胺再吸收抑制剂或心得按等。有条件可由经过的看护者给予适当的生活照顾及行为指导。 |