|

|

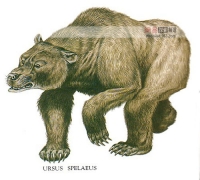

洞熊 洞熊

亦名穴熊。古哺乳动物。熊科。身体较现代的熊壮大,体重约一吨。生存于亚欧大陆北部的更新世。洞熊化石在我国北京周口店曾有发现(附图即北京周口店发现的洞熊化石)。

那时的欧亚大陆的山地洞穴附近,往往生存着洞熊(ursus spelaeus)或其近亲德宁格尔熊(ursus deningeri),它们都是长达20英尺的大家伙,有着巨大的牙齿、剃刀般锋利的巨爪,性情非常凶猛。直到尼安德特人和较晚期的克鲁马农人在欧洲中东出现, 这些巨大的野兽仍不时骚扰着各个洞穴中的人们。

经过学者们的多年考证,洞熊和德宁格尔熊虽然考虑也称得上是掠食动物,但实际上它们大多数的食物还是植物。洞熊的生存寿命约为20年,它们平素嗜好嫩草、草根、草莓类植物以及蜂蜜, 但是偶尔也狩猎一些动物,当然有可能的包括当时的人类。法国古生物学者艾伯特(gaudry)甚至认为它们是高度的植食性动物,与当时活跃在北美的亲属- --巨型短面熊截然不同。

实际上正是早期人类挑起了人熊之战,我们的祖先凭借着智慧,破坏了这些凶猛动物的居住环境,将它们逐出洞穴, 赶往深山。据考证,大约10,000 年前,欧洲最后的洞熊在现今南斯拉夫山区被人类残杀,其尸骨化石上留有人类矛头的清晰痕迹。

不同于现代美洲灰熊和欧洲棕熊,洞熊并不是孤独的生活, 但是呈小家族群体形式存在,彼此间有相当的协调和联系。在一些洞穴的壁上常常可清晰地辨认出,洞熊的爪印,这是它们扩大其生存空间的一个有意识的经常性举动;当然,这也同时磨利了它们最厉害的武器---巨爪。

在石器时代的一些石头建筑上,我们可以看见不少洞熊类的头盖骨作为构件,洞熊由于其庞大的体型,更成为有制造工具能力的人类所最为看重的猎取目标,它似乎成为当时年轻武士、猎手们体验勇敢的最好实验品。

就在上述发生在南斯拉夫地区的山地中的人熊“最后一战”中,科学家至少发现了二十只洞熊骸骨, 也许至少两倍于熊的人类遗体,当然现在没有人知道当时究竟损失了多少猎手,那时文字还没有被发明,故没有留下任何有关的记载。

洞熊类头骨在欧洲、亚洲的许多山洞附近都有发现。在有的地方,它们的头骨被当作龙的头骨,从而引起许多地方传说。在奥地利一头被称为龙的雕刻,其形象就明显来源于洞熊的头骨,其雕刻时间大概为公元1400年左右。

各个时期的化石证据表明,在距今300,000到15,000年的整个更新世,洞熊遍及欧亚大陆的各个角落,直到最后的冰期结束,它们也真正地消失于旷野。据研究,早在克鲁马农人出现在欧洲之前,洞熊的数量已经呈明显降低之势。无疑,尼安德特人也已经开始猎捕洞熊和德宁格尔熊,但当更进步的人类出现后,其相对先进的工具和围猎技巧,更进一步加剧了洞熊灭绝的速度。(在欧洲早期的岩画作品中,就有古人类用长矛围捕狂怒的熊类的场面)。

我们有一个问题,为什么狩猎引起了洞熊、德宁格尔熊的灭绝,而欧洲古棕熊却幸存了下来,且还比较繁荣。没有人知道原因,也许是洞熊类的庞大体积和相对警惕性不高,也许是对洞穴的依恋等等,使得它们成为古人类狩猎时的较好目标!(例如,一头成年洞熊的皮就足以制作一个帐篷)。

在高加索山脉诸多洞穴的发掘中,科学家们已经确认有6或7个洞有古人类生活的遗迹,而其余洞穴中往往可能被洞熊类盘踞。通过研究,在古人类食物残余物的遗迹中,科学家们确认有2到6头洞熊的部分遗骸。在瑞士,通过对15个有洞熊遗迹洞穴的勘察,有两个也与古人类有关,这些遗迹基本确定是在马格达兰期;德国阿尔卑斯山地区洞熊遗迹也是在马格达兰期。

洞熊的消失是一个跨越数千年的逐渐过程,虽然人熊间对洞的反复争夺的时间要比这长得多。科学家们有证据表明,一些洞穴曾经被古人类和洞熊类交替占领过,那时的情况可能是这样:人类趁洞熊冬眠期间,杀死或赶走那些萎靡不振的熊类;而春季到后,冬眠苏醒、腹中饥饿的洞熊们又回袭击人类,猎杀之并夺回洞穴;这样的战争就周而往复,进行了很久。这可能就是为什么在欧洲,无论克鲁马农人还是尼安德特人似乎都积极得猎捕洞熊,其人数大大多于猎捕棕熊的人。而在亚洲,在中国著名的周口店遗址,洞熊与其它被狩猎的动物的残余骸骨被发现于当时古人类“篝火晚会”的遗迹中,(甚至包含一些危险的猎食动物的骸骨)。

不过也有例外,在波兰高山中的洞穴中,似乎没有证据证明洞熊类受到了人类的骚扰,高海拔是个原因,没有哪支古人类会选择高山上的洞穴作为自己理想的居住地。那里的洞熊类在相对封闭的环境中演化,出现了一类比较特殊的洞熊,完全适应了高山环境,我们称之为德宁格尔熊(ursus deningeri),它们大约出现于公元前700,000年,活跃于克劳默间冰期(cromerian interglacial)。

洞熊的化石被发现于欧洲和亚洲各地,显然,它们是成功的进化物种,从欧洲向东发展到远东,更新世末期,最后的洞熊类曾生存于中、南欧一带。

成年雄性洞熊的体重估计约为1000 磅,而雌性要小很多。典型的洞熊头骨长约50 cm,而棕熊头骨仅20-25 cm。有资料表明,洞熊的体型比现今阿拉斯加的棕熊 (ursus arctos) 还要大,论重量甚至超过同时代美洲巨型短面熊。

当然,关于洞熊类灭绝之谜,解释还有很多,如基因理论,认为其基因缺陷;气候理论,认为气候越来越冷,而洞熊类仅仅适合于间冰期,而且,洞熊并不是唯一灭绝于最后一次冰期的物种,欧洲猛犸、披毛犀、洞狮、草原野牛(steppe bison)、巨鹿(giant deer)、欧亚麝牛(musk ox)等等全部灭绝。 |

|

中文名称:洞熊

中文别名:穴熊

英文名称:Cave bear

物种学名:Ursus spelaeus,由约翰·塞穆勒(Johann Rosenmüller)于1794首次描述德国巴伐利亚地区的一种属于已灭绝的新物种。

物种分类:动物界(Animalia)、脊索动物门(Chordata)、哺乳纲(Mammalia)、食肉目(Carnivora)、熊科(Ursidae)、熊属(Ursus)、洞熊(U. spelaeus) |

物种简介 Introduction of species |

洞熊的头骨洞熊是一种生存于更新世亚欧大陆北部的熊,在约二万年前的冰河时期灭绝。因其化石多在洞穴内发现,故命名为“洞熊”,在很多著名的洞穴中,差不多都发现了洞熊的整副骨骼化石。此外,洞熊化石在我国北京周口店曾有发现。

洞熊体型巨大,雄性洞熊的体重可达到2200磅(1000公斤),雌性则要小很多,而现今体型最大的熊类是科迪亚克熊和北极熊,其体重最大可达到1760磅(800公斤),平均体重为1100磅(500公斤)。典型的洞熊头骨长约50厘米,而现今的熊头骨仅20-25厘米。洞熊寿命约为20年,是杂食性动物,主要以草及浆果为食,但有时也吃蜜糖。

在过去的30年间,有关洞熊头骨、颌骨和牙齿的研究曾表明,洞熊很可能是一种食草动物。此外,中欧和西欧洞熊的骨头也都符合食草动物的骨骼特点,如氮15水平较低。氮15的原子核中的中子比氮14多1个。在进食过程中,动物会在体内不断积聚氮15,相对食草动物而言,食肉动物体内氮15的积聚要多许多。

此外,黑熊和棕熊都是杂食动物,这表明,尽管一些洞熊可能大部分是草食动物,但是也可能有一部分是杂食动物(科学家们于2007年在罗马尼亚喀尔巴阡山脉西南角发现的洞熊骨头数据表明,一些洞熊可能是凶猛的食肉动物,因为骨头中的氮15水平非常高)。 |

|

各个时期的化石证据表明,在距今300,000到15,000年的整个更新世,洞熊遍及欧亚大陆的各个角落,更新世末期,最后的

洞熊类曾生存于中、南欧一带。直到最后的冰期结束,它们才真正开始消失。洞熊并不单独生活,而是以小型家族群体形式存在,彼此间有相当的协调和联系。在一些洞穴的壁上常常可清晰地辨认出洞熊的爪印,这是它们扩大其生存空间的一个有意识的经常性举动。

洞熊类头骨在欧洲、亚洲的许多山洞附近都有发现。在个别地区,它们的头骨被当作龙的头骨,从而引起许多地方传说。在奥地利一头被称为龙的雕刻,其形象就明显来源于洞熊的头骨,其雕刻时间大概为公元1400年左右。

在高加索山脉诸多洞穴的发掘中,科学家们已经确认有6或7个洞有古人类生活的遗迹,而其余洞穴中往往被洞熊盘踞。通过研究,在古人类食物残余物的遗迹中,科学家们确认有2到6头洞熊的部分遗骸。在瑞士,通过对15个有洞熊遗迹洞穴的勘察,有两个也与古人类有关,这些遗迹基本确定是在马格达兰期;德国阿尔卑斯山地区洞熊遗迹也是在马格达兰期。

据研究,早在克鲁马农人出现在欧洲之前,洞熊的数量已经呈明显降低之势。这表明,尼安德特人也已经开始猎捕洞熊,但当更进步的人类出现后,其相对先进的工具和围猎技巧,更进一步加剧了洞熊灭绝的速度。(在欧洲早期的岩画作品中,就有古人类用长矛围捕狂怒的熊类的场面)。 |

灭绝原因 Cause of the extinction |

洞熊的骨骼许多年前,人们就在一些洞穴中发现了洞熊的骨骼残骸,并猜测它们可能是在冬眠时死亡的。2008年,科学家结合洞熊生活时期的气候变化,推算它们灭绝的时间是2.78万年前,当时的气候特征是天气显著寒冷,从而导致洞熊食用的植物大量减少或完全消失。正是由于食物供给中断导致洞熊的灭绝,远古哺乳动物群——多毛猛犸、多毛犀牛、巨鹿和洞狮,也都在冰河时期末消失。

但也有一些科学家认为远古人类的猎杀是导致它们灭绝的重要原因,然而维也纳大学研究员马汀·彻(Martina Pacher)和伦敦国家历史博物馆的安东尼·图亚特(Anthony J. Stuart)发现没有足够令人信服的证据表明这些远古动物的灭绝是由于人类活动造成的。

关于这些远古大型物种灭绝的另一种理论是某些病毒或细菌导致它们数量骤然减少,但是佩彻和斯图亚特认为,像这样的“超级疾病”不太可能解释它们灭绝的时间,而且不可能造成如此多种类、不同体型大小远古哺乳动物的灭绝。 |

|

·在欧洲中世纪,人们都认为洞熊骨骼是传说中龙的骨骼,便收集起来制成药物。

·由于在一些寺庙及祭坛上发现有像洞熊的雕刻,故有学者怀疑一些史前欧洲人可能崇拜洞熊。珍·奥尔(Jean M. Auel)的小说《爱拉与洞熊族》就描述了这种崇拜。

·在罗马尼亚的一个洞穴中,仅1983年就发现了140头洞熊。

·2005年,美国加利福尼亚州的科学家成功发现并解读了一头生存于4万年前的洞熊的DNA。他们使用为人类基因组计划开发的电脑技术,从洞熊的牙齿中抽取其基因组。科学家直接排列洞熊的DNA序列,并重整了21个洞熊的基因。

·2008年的一项评估性研究显示,曾经生活在欧洲体形庞大的洞熊是第一批灭绝的哺乳动物群,它们灭绝的时间要比之前所预计的早1.3万年。

·法国古生物学者艾伯特(Gaudry)认为洞熊是高度的植食性动物,与当时生活在北美的同科动物巨型短面熊截然不同。

·在石器时代的一些石头建筑上,可以发现不少洞熊类的头盖骨作成的构件。

·科学家们有证据表明,一些洞穴曾经被古人类和洞熊类交替占领过。

·在波兰高山中的洞穴中,由于没有受到人类的影响,那里的洞熊类在相对封闭的环境中演化,出现了一类比较特殊的洞熊,完全适应了高山环境,即德宁格尔熊(Ursus deningeri),它们约出现于公元前700,000年,生活于克劳默间冰期(Cromerian interglacial)。 |