| 顯示地圖 |

|

|

造纸 造纸 |

|

| 有機製和手工兩種形式。機製是在造紙機上連續進行,將適合於紙張質量的紙漿,用水稀釋至一定濃度,在造紙機的網部初步脫水,形成濕的紙頁,再經壓榨脫水,然後烘幹成紙。手工則用有竹簾、聚酯網或銅網的框架,將分散懸浮於水中的纖維抄成濕紙頁,經壓榨脫水,再行曬幹或烘幹成紙。 |

|

| 中國四大發明之一。人類文明史上的一項傑出的成就。 |

|

| 紙是用以書寫、印刷、繪畫或包裝等的片狀纖維製品。一般由經過製漿處理的植物纖維的水懸浮液,在網上交錯的組合,初步脫水,再經壓縮、烘幹而成。中國是世界上最早發明紙的國傢。根據考古發現,西漢時期(公元前206年至公元前8年),我國已經有了麻質纖維紙。質在粗糙,且數量少,成本高,不普及。 |

|

公元105年,蔡倫在東漢京師洛陽總結前人經驗,改進了造紙術,以樹皮、麻頭、破布、舊漁網等為原料造紙。大大提高了紙張的質量的生産效率,擴大了紙的原料來源,降低了紙的成本,為紙張取代竹帛開闢了的前景,為文化的傳播創造了有利的條件。關於蔡倫發明造紙見之古籍記載,《後漢書·蔡倫傳》中說:“自古書契,多編以竹筒;其用縑者,謂之為紙。縑貴而簡重,並不便於人。倫乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以為紙。”後世遂尊他為我國造紙術的發明人。

東漢的許慎在他編寫中國第一部條理清楚、體係分明的字典《說文解字》裏談到“紙”的來源。他說:‘“紙”從係旁,也就是“絲”旁。’。這句說話見當時的紙主要是用絹絲類物品製成,與現在意義上的紙是完全不同的。紙的發明、發展及傳播也是經過了一個麯折的過程。

公元105年發明造紙後, 造紙術就從河南嚮經濟文化發達的其它地區傳播。蔡倫被封到陝西洋縣為竜亭侯,造紙術就傳到漢中地區並逐漸傳嚮四川。據蔡倫家乡湖南耒陽的民間傳說,蔡倫生 前也嚮家乡傳授過造紙術。東漢末年山東造紙也比較發達,出過東萊縣(今掖縣)的造紙能手左伯。另外,紙和藻飾書通過絲綢之路也先後傳嚮 北方各少數民族地區。

晉代開始,我國書畫名傢輩出,大大促進了書畫用紙的發展。如東晉書法傢王羲之,在他父子時期書畫用紙大有提高。晉與南北朝的書寫紙抄經紙為麻和楮皮製造,紙面已敷用澱粉與白色礦物塗料並進行研光。

隋代統一南北後,唐、宋繼承與發展了數百年造紙的成就,並開闢了唐、宋我過手工造紙的全盛時期:唐代書畫與佛教盛行,使紙的需求劇增,造紙的原料擴大 到用藤和桑皮等。書畫紙還用澱粉硝煮成塗料塗布後再經打蠟,最後用粗布或石塊等揩磨砑光。寫經紙還用黃檗染成黃色以避蠹。北宋時安徽已采用日曬夜收的辦法 漂白麻纖維以製紙,抄出的生紙光滑瑩白,耐久性好。南宋時我國南方已盛産竹紙,王安石、蘇東坡等都喜歡用竹紙寫字,認為竹紙墨色鮮亮,筆鋒明快,當時受到 許多文人墨客的仿效,從而促進了竹紙的發展。宋代不但盛産竹紙,而且開始用稻、麥草造紙。北宋蘇易簡《文房四譜》中記載了浙江人以麥、稻桿做紙漿及與油藤 配用造紙。

到了明代,我國用竹子造紙的技術(指手工)已臻完善,該時代宋應星著的《天工開物》係統敘述了用竹子造紙的生産過程,並附有生産設備與操作過程的插圖。該書已譯成日、法、英文傳人日本與歐洲,是我國係統記述造紙工藝的最早著作。

經過元、明、清數百年歲月,到清代中期,我國手工造紙已相當發達,質量先進,品種繁多,成為中華民族數千年文化發展傳播的物質條件。 |

|

我國在發明造紙以後,起先是把紙本書攜往國外,然後造紙術也逐漸外傳。

造紙術到公元7世紀初期(隋末唐初)開始東傳至朝鮮、日本;8世紀西傳入撒馬爾罕,就是後來的阿拉伯,接着又傳入巴格達;10世紀到大馬士革、開羅;11世紀傳入摩洛哥;13世紀傳入印度;14世紀到意大利,意大利很多城市都建了造紙廠,成為歐洲造紙術傳播的重要基地,從那裏再傳到德國、英國;16世紀傳入俄國、荷蘭;17世紀傳到英國;19世紀傳入加拿大。造紙的發明與傳播,使文字的載體成本得到了大幅度的下降,知識在平民中的普及得以實現,從而極大的推動了世界科技、經濟的發展。

針對企圖否定蔡倫是造紙術發明人,否定中華人民共和國是造紙的發明國的歪風,1990年8月18日至22日在比利時馬爾梅迪舉行的國際造紙歷史協會第20屆代表大會一致認定,蔡倫造紙術的偉大發明傢,中華人民共和國是造紙的發明國。據洛陽市地方史志編委會石建厚同志考證。位於洛陽漢魏故城近郊的緱氏(今本魏書註:“紙氏”作“緱氏”,馬澗河流經緱氏那一段河流古時為“造紙河”,沿岸原有“造紙河碑刻”,藉已失損。 |

|

| 據史書記載:漢和帝曾到緱氏巡視過,有可能是參觀這裏的造紙作坊)和紙莊(現分前紙莊和後紙莊,位於洛陽漢魏故城東約2000米,面臨洛河)很可能是漢代造紙作坊所在地。這兩個地方,附近有造紙需要的優越的地理環境,有比較豐富的造紙資源(如麻、楮林等)。 |

|

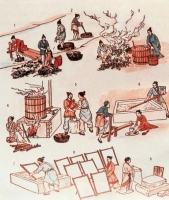

以我國古書「天工開物」捲中所記載之竹紙製造方法為例,作為介紹。古時以竹子造紙之步驟如下: 1. 斬竹漂塘斬竹嫩竹, 放入池塘,裁泡一百日以上,利用天然微生物分解並洗去竹子之青皮。

2. 煮徨足火將以上所得之竹子,放入〝徨〞桶內與石灰一道蒸煮八日八夜。

3. 舂臼取出上述處理之竹子, 放入石臼,以石碓叩打直至竹子被打爛,形同泥面。

4. 蕩料入簾將被打爛之竹料倒入水槽內,並以竹簾在水中蕩料,竹料成為薄層附於竹簾上面,其餘之水則由竹簾之四邊流下槽內。

5. 覆簾壓紙 然後將簾反復過去,使濕紙落於板上,即成張紙。如此,重複蕩料與覆簾步驟,使一張張的濕紙疊積上千張,然後上頭加木板重壓擠去大部分的水。

6. 透火焙幹 將濕紙逐張揚起,並加以焙幹。焙紙的設備是以土磚砌成夾巷,巷中生火,土磚溫度上升之後,濕紙逐張貼上焙幹。乾燥後,揭起即得成紙。 |

|

現代的造紙程序可分為製漿、調製、抄造、加工等主要步驟

1.製漿的過程 製漿為造紙的第一步,一般將木材轉變成紙漿的方法有機械製漿法、化學製漿法和半化學製漿法等三種。

2.調製過程紙料的調製為造紙的另一重點,紙張完成後的強度、色調、印刷性的優劣、紙張保存期限的長短直接與它有關。

一般常見的調製過程大致可分為以下三步驟: a. 散漿 b.打漿 c.加膠與充填

3.抄造過程 抄紙部門的主要工作為將稀的紙料,使其均勻的交織和脫水,再經乾燥、壓光、捲紙、裁切、選別、包裝,故一般常見之流程如下:

a.紙料的篩選 將調製過的紙料再稀釋成較低的濃度,並藉着篩選設備,再次的篩除雜物及未解離纖維束,以保持品質及保護設備。

b.網 部 使紙料從頭箱流出在循環的銅絲網或塑料網上並均勻的分佈和交織。

c.壓榨部 將網面移開的濕紙引到一附有毛布的二個滾轆間,藉滾轆的壓擠和毛布的吸水作用,將濕紙作進一步的脫水,並使紙質較緊密,以改善紙面,增加強度。

d.壓 光 由於經過壓榨後的濕紙,其含水量仍高達52 - 70%,此時已無法再利用機械力來壓除水分,故改讓濕紙經過許多個內通熱蒸氣的圓筒表面使紙乾燥。

e. 紙 由於經過壓榨後的濕紙,其含水量仍高達52 - 70%,此時已無法再利用機械力來壓除水分,故改讓濕紙經過許多個內通熱蒸氣的圓筒表面使紙乾燥。

g.裁切、選別 包裝:取前面已捲成筒狀的紙捲多支,用裁紙機裁成一張張的紙,再經人工或機械的選別,剔除有破損或污點的紙張,最後將每五百張包成一包(通常叫做一令)。 |

|

紙是我們日常生活中最常用的物品,無論讀書、看報,或是寫字、作畫,都得和紙接觸。在工業、農業和國防工業生産中,也離不開紙。今天,如果沒有紙,那簡直是不可想像的。紙在交流思想、傳播文化、發展科學技術和生産方面,是一種強有力的工具和材料。回顧歷史,這種重要物質就是我國古代勞動人民發明的。造紙術和指南針、火藥、印刷術並稱為我國古代科學技術的四大發明,是我國人民對世界科學文化發展所作出的卓越貢獻。

最初的紙是作為新型的書寫記事材料而出現的。在紙沒有發明以前,我國記錄事物多靠龜甲、獸骨、金石、竹簡、木牘、縑帛之類。商代的甲骨文、鐘鼎文實物資料,本世紀以來不斷出土;戰國到秦漢的竹簡、木牘和帛書、帛畫,近年來也有大量出土實物。但是甲骨不易多得,金石笨重,縑帛昂貴,簡牘所占空間很大,都不便於使用。隨着社會經濟文化的發展,迫切需要尋找廉價易得的新型書寫材料。經過長期探索和實踐,終於發明了用麻繩頭、破布、舊魚網等廢舊麻料製成植物纖維紙。

關於造紙術的起源,過去多是沿用公元五世紀的歷史傢范晔(398 —445)在《後漢書·蔡倫傳》中的說法,認為紙是東漢的宦官蔡倫(62—121)於漢和帝永元十七年(公元105年)發明的。但是本世紀以來的考古發掘實踐動搖了蔡倫發明紙的說法。1933年新疆羅布淖爾漢烽燧遺址中出土了公元前一世紀的西漢麻紙,比蔡倫早了一個多世紀。1957年西安市東郊的灞橋再次出土了公元前二世紀的西漢初期古紙。經筆者對這紙的分析化驗,確認它主要由大麻和少量苎麻的纖維所製成。繼這之後,1973年在甘肅省居延的漢代金關遺址、1978年在陝西省扶風中顔村的漢代窖藏中,也分別出土了西漢時的麻紙。值得指出的是,1986年甘肅天水市附近的放馬灘古墓葬中更出土西漢初文帝、景帝時期(公元前179年到前141年)的繪有地圖的麻紙,這是目前發現的世界上最早的植物纖維紙。1990年鼕在教煌甜水井西漢郵驛遺址中發掘出三十多張麻紙,其中三張紙上寫有文字。這些事實有力地說明了,早在公元前二世紀,我國勞動人民就已經發明了造紙術,而且當時造出的紙已經可以用於書寫。

但是早期的西漢麻紙仍有待進一步改進。到了公元二世紀,在東漢宮廷中任尚方令的蔡倫,憑藉充足的人力和物力,監製並且組織生産了一批良紙,於永元十七年獻給朝廷,從此造紙術在國內推廣起來。同時,東漢還進而用樹皮特別是楮皮造紙,擴大了原料來源。從這個意義上說,蔡倫在歷史上是作為良紙的監製者和推廣者的身份出現的,這些活動在客觀上對造紙術的發展有利,因此他的作用不應該完全抹殺。

漢代麻紙製造過程,根據我們的實驗研究,大體上是把麻頭、破布等原料先用水浸,使它潤脹,再用斧頭切碎,用水洗滌。然後用弱鹼性草木灰水浸透並且蒸煮,這可以說是後世鹼法化學製漿過程的濫觴。通過鹼液蒸煮,原料中的木素、果膠、色素、油脂等雜質進一步被除去,用清水漂洗後,就加以舂搗。搗碎後的細纖維用水配成懸浮的漿液,再用漏水的紙模撈取紙漿,經脫水、乾燥後就成紙張。如果紙表皺澀,還要砑光,方能書寫。

漢代勞動人民用簡單平常的設備,從紡織廢料中用化學和機械加工方法使纖維原料更生,製成植物纖維紙,在化學史和工藝史上的確是件值得大書的一項成就。這裏有兩個技術關鍵。一是用化學方法把纖維原料中的非纖維素成分去掉,再用強力舂搗使純纖維素大分子被切短和分絲。二是設計出一種多孔的平面篩,使紙漿能在篩面上滯流,把大部分水濾出後,含少量水的纖維便留在篩面上,再經乾燥脫水,就構成一張有一定機械強度的紙。這種平面篩就是抄紙器,是現代長網和圓網造紙機的原始雛型。

公元二世紀造紙術在我國各地推廣以後,紙就成了和縑帛、簡牘的有力的競爭者。公元三到四世紀,紙已經基本取代了帛、簡而成為我國唯一的書寫材料,有力地促進了我國科學文化的傳播和發展。公元三到六世紀的魏晉南北朝時期,我國造紙術不斷革新。在原料方面,除原有的麻、楮外,又擴展到用桑皮、藤皮造紙。在設備方面,繼承了西漢的抄紙技術,出現了更多的活動簾床紙模,用一個活動的竹簾放在框架上,可以反覆撈出成千上萬張濕紙,提高了工效。在加工製造技術上,加強了鹼液蒸煮和舂搗,改進了紙的質量,出現了色紙、塗布紙、填料紙等加工紙。

從敦煌石室和新疆沙磧出土的這一時期所造出的古紙來看,紙質纖維交結勻細,外觀潔白,表面平滑,可謂“妍妙輝光”。公元六世紀的賈思勰還在《齊民要術》中,專門有兩篇記載了造紙原料楮皮的處理和染黃紙的技術。同時,造紙術傳到我國近鄰朝鮮和越南,這是造紙術外傳的開始。

公元六到十世紀的隋唐五代時期,我國除麻紙、楮皮紙、桑皮紙、藤紙外,還出現了檀皮紙、瑞香皮紙、稻麥稈紙和新式的竹紙。在南方産竹地區,竹材資源豐富,因此竹紙得到迅速發展。關於竹紙的起源,先前有人認為開始於晉代,但是缺乏足夠的文獻和實物證據。從技術上看,竹紙應該在皮紙技術獲得相當發展以後,才能出現,因為竹料是莖稈纖維,比較堅硬,不容易處理,在晉代不太可能出現竹紙。竹紙應該起源於唐以後,而在唐宋之際有比較大的發展。歐洲要到十八世紀纔有竹紙。

這一時期的産紙地區遍及南北各地。由於雕板印刷術的發明,興起了印書業,這就促進了造紙業的發展,紙的産量、質量都有提高,價格也不斷下降,各種紙製品普及於民間日常生活中。名貴的紙中有唐代的“硬黃”、五代的 “澄心堂紙”等,還有水紋紙和各種藝術加工紙。唐代的繪畫藝術作品已經有不少紙本的,正反映出造紙技術的提高。

在公元十到十八世紀的宋元和明清時期,楮紙、桑皮紙等皮紙和竹紙特別盛行,消耗量也特別大。造紙用的竹簾多用細密竹條,這就要求紙的打漿度必須相當高,而造出的紙也必然很細密勻稱。先前唐代用澱粉糊劑做施膠劑,兼有填料和降低纖維下沉槽底的作用。到宋代以後多用植物粘液做“紙藥”,使紙漿均勻,常用的“紙藥”是楊桃藤、黃蜀葵等浸出液。這種技術早在唐代已經采用,但是宋代以後就盛行起來,以致不再采用澱粉糊劑了。

這時候的各種加工紙品種繁多,紙的用途日廣,除書畫、印刷和日用外,我國還最先在世界上發行紙幣。這種紙幣在宋代稱作“交子”,元明後繼續發行,後來世界各國也相繼跟着發行了紙幣。明清時期用於室內裝飾用的壁紙、紙花、剪紙等,也很美觀,並且行銷於國內外。各種彩色的蠟箋、冷金、泥金、羅紋、泥金銀加繪、砑花紙等,多為封建統治階級所享用,造價很高,質量也在一般用紙之上。

這一時期裏,有關造紙的著作也不斷出現。如宋代蘇易簡的《紙譜》、元代費著的《紙箋譜》、明代王宗沐的《楮書》,尤其是明代宋應星的《天工開物》,對我國古代造紙技術都有不少記載。而《天工開物》第十三捲《殺青》中關於竹紙和皮紙的記載,可以說是具有總結性的敘述。書中還附有造紙操作圖,是當時世界上關於造紙的最詳盡的記載。

以竹紙為例,《天工開物》中指出:在芒種前後登山砍竹,截斷五七尺長,在塘水中浸漚一百天,加工捶洗以後,脫去粗殼和青皮。再用上好石灰化汁塗漿,放在榬桶中蒸煮八晝夜,歇火一日,取出竹料用清水漂洗,更用柴灰(草木灰水)漿過,再入釜上蒸煮,用灰水淋下,這樣十多天,自然臭爛。取出入臼,舂成泥面狀,再製漿造紙。這些記載,和後來的民間土法造竹紙過程大體相同。

造紙術在公元七世紀經過朝鮮傳入日本,八世紀中葉經中亞傳到阿拉伯。在阿拉伯(古時稱“大食”)的報達(今伊拉剋的巴格達)、大馬色(今敘利亞的大馬士革)和撒馬爾罕等地組織第一批造紙工場的時候,還是我國造紙工人親自傳授技術以後興建的。阿拉伯最初造的麻紙,用破布做原料,采用的是我國的技術和設備。阿拉伯紙大批生産以後,就不斷嚮歐洲各國輸出,於是造紙術也隨後由阿拉伯傳入歐洲。

公元十二世紀,歐洲最先在西班牙和法國設立了紙廠,十三世紀在意大利和德國也相繼設廠造紙。到十六世紀,紙張已經流行於全歐洲,終於徹底取代了傳統的羊皮和埃及紙莎草紙等,此後紙便逐步流傳到全世界。

在公元前二世紀到公元十八世紀初的兩千年間,我國造紙術一直居於世界先進水平。我國古代在造紙的技術、設備、加工等方面為世界各國提供了一套完整的工藝體係。現代機器造紙工業的各個主要技術環節,都能從我國古代造紙術中找到最初的發展形式。世界各國沿用我國傳統方法造紙有一千年以上的歷史。 |

|

早在東漢(公元25年~公元220年)的蔡倫發明“蔡侯紙”之前,中國已經出現了紙的雛形。中國甘肅省天水放馬灘漢墓出土的西漢(公元前206年~公元23年)早期的紙,是現已發現的最早的紙。此外,新疆羅布泊和西安灞橋等地都出土過西漢的古紙。但這些紙都比較粗糙,原料是麻或絲絮。

東漢時,公元105年,宦官蔡倫總結西漢以來的造紙技術並加以改進,開創了以樹皮、破布、麻頭、魚網為原料,並以漚、搗、抄一套工藝技術,造出了達到書寫實用水平的植物纖維紙,稱為“蔡侯紙”。從此,紙逐步取代了竹木筒和帛,成為主要的書寫材料。

造紙術到公元7世紀初期(隋末唐初)開始東傳至朝鮮、日本;8世紀西傳入撒馬爾罕,就是後來的阿拉伯,接着又傳入巴格達;10世紀到大馬士革、開羅;11世紀傳入摩洛哥;13世紀傳入印度;14世紀到意大利,意大利很多城市都建了造紙廠,成為歐洲造紙術傳播的重要基地,從那裏再傳到德國、英國;16世紀傳入俄國、荷蘭;17世紀傳到英國;19世紀傳入加拿大。造紙的發明與傳播,使文字的載體成本得到了大幅度的下降,知識在平民中的普及得以實現,從而極大的推動了世界科技、經濟的發展。

造紙術的發明,不僅是書籍製作材料上的偉大變革,而且在人類文明史上具有劃時代的偉大意義。

敦煌出土大量古紙再次推翻蔡倫是造紙術發明人

中新網蘭州5月5日消息:多年以來,中國使用的教科書告訴人們,東漢時期蔡倫開始造紙。而二十世紀以來有幾項考古發現表明,在蔡倫之前的西漢時期中國就有“紙”,這兩種觀點引起了學術界40多年的爭論。目前,敦煌出土的大批古紙似乎提供了更有力的證明:早在西漢時期中國就有了真正意義上的紙。

新華網報道說,“蔡倫發明造紙術”的根據,來源於中國重要的史書《後漢書》。由於《後漢書》作者對這一事件的記錄非常明確,而且《後漢書》在當時和歷史上都具有重要意義和地位,所以在沒有其它歷史文獻為證的情況下,後人認定,是東漢蔡倫發明了造紙術。

1957年,陝西出土了西漢晚期的灞橋紙,1974年,甘肅居延金關漢代亭燧故址出土了金關紙,1978年,陝西扶風中顔村西漢窯藏出土了中顔紙,這些考古發現使學術界對蔡倫造紙的觀點提出了異議。1986年,甘肅天水放馬灘再次發現了西漢時期的古紙,與以往考古發現不同的是,這次出土的古紙質量較好,紙面平整光滑,質地薄而軟,上面還有用細墨綫繪製的山川、河流、道路等圖形。經專傢考證,這張古紙的“生日”是西漢早期,比東漢蔡倫造紙的歷史早了300多年。所以,這張目前為止世界上所知最早的天水放馬灘紙,當時成為中國在西漢早期就有優秀紙張的唯一物證。

近日,甘肅敦煌懸泉置遺址的考古研究又有重大發現,甘肅省考古所研究員何雙全透露,該遺址出土了200多片紙文書殘片和麻紙,成為目前中國考古發掘中發現古紙最多的地方。根據同時出土的簡牘和地層分析,這些古紙的年代從西漢武帝、昭帝及宣、元、成帝至東漢初到西晉都有。古紙的顔色和質地也非常之多,有黑色厚、黑色薄、褐色厚、白色薄、黃色厚等8種。從殘留在紙面上的殘渣看,這些古紙主要用麻織物和很細的絲織物製作,用於書寫文件、信件及包裹物品。何雙全說,此次敦煌出土古紙的數量之大、品種之繁多、時代跨度之久,在中國考古發掘中尚屬首次。這些古紙的發現不但有力地印證了蔡倫不是造紙術的發明人,也為中國研究紙的歷史發展提供了豐富的實證。 |

|

中國四大發明之一。人類文明史上的一項傑出的成就。

造紙的原理

造紙生産分為製漿和造紙兩個基本過程。製漿就是用機械的方法、化學的方法或者兩者相結合的方法把植物纖維原料離解變成本色紙漿或漂白紙漿。造紙則是把懸浮在水中的紙漿纖維,經過各種加工結合成合乎各種要求的紙頁。我負責收購的原材料是紙皮。把從附近城鄉收購到的紙皮再經過車間用機械打碎成漿,高溫蒸煮等加工程序後製成衛生紙。不要小看這衹是簡簡單單的購買紙皮,其中還真有學問。以前衹是會賣紙皮,現在可要買紙皮了,而且還是大批大批的買入。這裏就要把自己在學校學到的諸如商品學、經濟數學、統計學和會計學等知識和實踐結合起來用在裏面。例如:為了降低成本必須要以一個較低的價格買入原材料,那就要瞭解,分析市場上的收購價格,作好記錄,而且要兼顧長期聯繫的老顧客、運費等因素,最後購買了還要作好驗貨、入倉等工作。其中更有些是課本學不到的經驗,就像是買紙皮時要註意紙皮的濕度,濕度大的紙皮就越重,價錢就越高,有些紙皮商就是從中獲利不少 |

|

紙是用以書寫、印刷、繪畫或包裝等的片狀纖維製品。一般由經過製漿處理的植物纖維的水懸浮液,在網上交錯的組合,初步脫水,再經壓縮、烘幹而成。中國是世界上最早發明紙的國傢。根據考古發現,西漢時期(公元前206年至公元前8年),我國已經有了麻質纖維紙。質在粗糙,且數量少,成本高,不普及。

造紙術的發明 公元105年,蔡倫在東漢京師洛陽總結前人經驗,改進了造紙術,以樹皮、麻頭、破布、舊漁網等為原料造紙。大大提高了紙張的質量的生産效率,擴大了紙的原料來源,降低了紙的成本,為紙張取代竹帛開闢了的前景,為文化的傳播創造了有利的條件。關於蔡倫發明造紙見之古籍記載,《後漢書·蔡倫傳》中說:“自古書契,多編以竹筒;其用縑者,謂之為紙。縑貴而簡重,並不便於人。倫乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以為紙。”後世遂尊他為我國造紙術的發明人。

東漢的許慎在他編寫中國第一部條理清楚、體係分明的字典《說文解字》裏談到“紙”的來源。他說:‘“紙”從係旁,也就是“絲”旁。’。這句說話見當時的紙主要是用絹絲類物品製成,與現在意義上的紙是完全不同的。紙的發明、發展及傳播也是經過了一個麯折的過程。

公元105年發明造紙後, 造紙術就從河南嚮經濟文化發達的其它地區傳播。蔡倫被封到陝西洋縣為竜亭侯,造紙術就傳到漢中地區並逐漸傳嚮四川。據蔡倫家乡湖南耒陽的民間傳說,蔡倫生 前也嚮家乡傳授過造紙術。東漢末年山東造紙也比較發達,出過東萊縣(今掖縣)的造紙能手左伯。另外,紙和藻飾書通過絲綢之路也先後傳嚮 北方各少數民族地區。

晉代開始,我國書畫名傢輩出,大大促進了書畫用紙的發展。如東晉書法傢王羲之,在他父子時期書畫用紙大有提高。晉與南北朝的書寫紙抄經紙為麻和楮皮製造,紙面已敷用澱粉與白色礦物塗料並進行研光。

隋代統一南北後,唐、宋繼承與發展了數百年造紙的成就,並開闢了唐、宋我過手工造紙的全盛時期:唐代書畫與佛教盛行,使紙的需求劇增,造紙的原料擴大 到用藤和桑皮等。書畫紙還用澱粉硝煮成塗料塗布後再經打蠟,最後用粗布或石塊等揩磨砑光。寫經紙還用黃檗染成黃色以避蠹。北宋時安徽已采用日曬夜收的辦法 漂白麻纖維以製紙,抄出的生紙光滑瑩白,耐久性好。南宋時我國南方已盛産竹紙,王安石、蘇東坡等都喜歡用竹紙寫字,認為竹紙墨色鮮亮,筆鋒明快,當時受到 許多文人墨客的仿效,從而促進了竹紙的發展。宋代不但盛産竹紙,而且開始用稻、麥草造紙。北宋蘇易簡《文房四譜》中記載了浙江人以麥、稻桿做紙漿及與油藤 配用造紙。

到了明代,我國用竹子造紙的技術(指手工)已臻完善,該時代宋應星著的《天工開物》係統敘述了用竹子造紙的生産過程,並附有生産設備與操作過程的插圖。該書已譯成日、法、英文傳人日本與歐洲,是我國係統記述造紙工藝的最早著作。

經過元、明、清數百年歲月,到清代中期,我國手工造紙已相當發達,質量先進,品種繁多,成為中華民族數千年文化發展傳播的物質條件。 |

|

纖維是構成一般紙張最基本物質,同時這種纖維必須是植物性纖維。有些利用羊毛、蠶絲等動物性纖維所製成薄片物,雖俱有種種紙張功能和特性,也不能稱為「紙」;使用化學聚合物纖維所製作完成紙片,也衹能稱為合成紙。

造紙另外一個要件是纖維打漿叩解,利用攪刀及大馬力機械,使植物纖維分叉破碎,再抄製成紙匹俱有較大結合力,不像光潔絲狀纖維容易滑脫;另外在打漿後所産生碎屑及糊狀物,在抄紙時有填塞孔隙及黏結紙匹功用。古時候或現代手抄紙,利用框架竹在紙漿中篩取紙漿裏的漂浮纖維,由於篩取動作有前後短邊及左右長邊篩動,所以手抄紙纖維可以非常均勻呈各種方向自由排列,沒有産生本文所說絲流問題。再則現代化無水乾式造紙法,使用空氣散布並以膠合方式製造紙張,其纖維也是呈現自由狀排列,也是沒有絲流方向。

濕式機械抄紙,不論老式圓網機、單網機、雙網機,可以用很稀薄約1%左右紙漿,由頭箱流佈在抄紙網面後,抄網呈現水平或斜升式運動,會使纖維呈現順着抄紙網運動方向直列,原理一如江水快速流動下,若無其他擾動因素,浮木自然順水流方向排列居多,較少斜嚮或橫嚮流動,以減少阻力,所以在抄紙網上的稀薄紙漿內纖維,在水份未流失前因抄網前進造成流速單嚮作用,纖維大多形成平行流動方向排列,因此形成了將來機械造紙「絲流」排列原因。

紙張的絲流對紙張種種“性”、“狀”有很大的影響,如抗撕裂力、捲麯、伸長度、縮收性及加工折紙,書籍挺度和翻開適性等等,都有絶對影響,像商標紙絲流要平行出身高度,才能使自動包裝機順利作業。但是紙張絲流的重要性鮮少受重視,並非一件印刷工程企畫上的好事。 |

|

改革開放以來,隨着中國國民經濟的持續穩定發展,中國造紙工業發生了根本性變化。

2006年1-12月,中國造紙行業實現纍计工業總産值311,931,253千元,比上年同期增長21.28%;實現纍计産品銷售收入303,777,560千元,比上年同期增長21.69%;實現纍计利潤總額15,102,407千元,比上年同期增長27.76%。

2007年1-12月,中國造紙行業實現纍计工業總産值383,295,712千元,比上年同期增長23.56%;2008年1-10月,中國造紙行業實現纍计工業總産值382,007,566千元,比上年同期增長26.16%。

中國造紙企業和國傢企業整體相比,企業規模明顯偏小,營業收入不高。根據2007年發佈的中國企業500強企業數據統計,100強企業的營業收入合計113827.74億元,平均收入為1138.28億元。中國造紙企業100強營業收入合計為1297.96億元,平均收入為12.98億元,中國企業百強收入水平是造紙企業百強的87.7倍,而且造紙行業沒有一傢企業進入中國企業百強。但這也表明,中國造紙産業正處於成長發展階段,具有更大的發展空間,具有良好的發展前景。

2008上半年行業經歷高增長,下半年由於經濟減速導致的下遊需求不振,在供求關係變化、新增産能等因素影響下,主要産品價格見頂回落,企業減産及降價措施使産品市場呈現量價齊跌態勢,行業景氣下行。産銷率下降、庫存增加,同時紙及紙板出口量下降,而原料進口依舊保持增長。 |

|

zaozhi

造紙

paper making

一般指以水為纖維載體,經打漿、調料,使紙漿在濾網上脫水形成濕頁紙,再進一步壓榨脫水、烘幹而成紙的生産工藝過程。用空氣為纖維載體,在無水情況下形成紙幅的方法為幹法造紙。

打漿 用打漿設備叩打濃度為3~20%(一般為5%)的紙漿,使纖維被縱裂、切斷和壓潰,並達到工藝要求的長度及帚化、水化程度,稱為成漿。成漿的特性賦予成紙以一定的特性,並直接地影響着造紙機的抄造條件。打漿通常被看成是成紙質量的决定性工藝因素。打漿設備型式很多,常用的有盤磨機、錐形精漿機與盆式打漿機,其結構原理基本相同。都是鑲嵌式的或一體鑄成的刀片組合或齒狀刀盤,構成旋轉的飛刀和固定的底刀或者兩者相對旋轉。在旋轉中兩組刀保持輕微的接觸,對通過其間的纖維形成切斷、擠壓、搓揉的作用,使纖維端梢壓潰呈絲裂狀,形如掃帚,這個過程稱為帚化。被帚化的纖維,其初生壁和次外生壁被破壞,纖維腔體吸水而膨脹柔軟,具有持水能力,稱為水化。測定成漿的脫水速度和持水度(也稱保水值),可表示成漿所受的打漿程度稱為打漿度,纖維帚化程度高,其脫水速度慢的稱為粘狀漿。反之,稱為遊離漿。

調料 調料可在打漿設備中完成或在單獨的調料係統中完成。按成紙質量要求,選用一種或兩種以上的成漿為原料,進行配合,加入規定的膠料對紙漿進行施膠,使成紙具有一定的抗水性能;加入填料使紙面印刷質量提高;對漂白紙漿進行調色或按規定進行染色,以改善白度及取得所需的色澤;調整紙漿酸值以利於紙漿脫水。在大規模生産中,這些配料是在紙漿輸送過程按工藝順序定量地連續加入。

上漿準備 為經過調料的成漿進入造紙機前的準備工序,包括紙機前篩選、用低真空脫除漿中存留的空氣、調整紙漿濃度、消除漿流的脈動等。當代先進的紙機上漿量不均勻度保持在2%以下。

流送布漿 對進入造紙機的成漿,進行稀釋並依靠流漿箱進行導流,以保證紙機全幅各部位的漿流量均勻一致。高速造紙機用水力式流漿箱,以導流元件表面對漿流的節流與擴散,産生微湍流效應,防止纖維絮聚。低速紙機則用敞開式流漿箱,靠紙漿在箱內隔倉間翻滾來防止絮聚,僅靠堰板控製漿流層厚薄。中速紙機用高位流漿箱或氣墊流漿箱,依靠勻漿輥來驅散絮聚的漿團。各部位的漿流始終保持流量一致,纖維均勻分散,是成紙組織均勻的决定因素。

脫水成形 漿料在濾網上脫水均勻,才能保證成紙組織均勻。成形網必須平整,如有任何局部的傾斜、隆起或凹陷,都會造成這些局部纖維集聚過多或過少,以致成紙組織不均。上網紙漿濃度為0.2~1.0%,一般多為0.3~0.5%。紙漿脫水至幹度8%左右,纔基本形成濕紙頁,開始具有承受自重的最低強度,濕紙強度隨着幹度的提高而增大。濕紙頁在剝離成形網時,幹度在16%左右;濕紙漿中的細小纖維和填料等,在成形網上隨着水分脫除,靠網面的一面隨水排出較多,造成紙頁兩面的性能明顯不一致,從而導致紙頁兩面對印刷油墨吸收能力不一致的缺陷。成形網的經綫與緯綫交織處,與網眼處脫水速度不同,加上機械加壓所産生的壓痕,使紙靠網的一面有較重的網紋痕跡,造成紙頁兩面平滑度不一致。這種兩面差的缺陷,直接影響印刷的質量。直到70年代成形網采用了疊網和夾網新技術後,紙頁兩面同時脫水纔改善了這個兩面差問題。

壓榨脫水 用壓榨輥的機械壓力,在壓榨毛布的承托下,對濕紙頁加壓,進一步脫水,以提高進入烘幹部紙頁的幹度,從而減少乾燥能耗,並減少斷紙。濕紙在各壓榨之間受到牽引拉伸的作用而損傷紙的強度。因而采用壓榨毛布承托濕紙,以 |

|

- n.: pulpwood, papermaking

- v.: paper

|

|

紙

造紙居委會, 造紙社區

造紙街道 |

|

| 玻璃 | 印刷 | 水泥 | 陶瓷 | 設備 | 工具 | 工業 | 裝置 | | 浙江 | 人物 | 歷史 | 漢代 | 材料 | 定義 | 物理化學 | 百科大全 | | 紙製品 | 紙 | 物理百科 | 包裝 | 更多結果... |

|

|

|

|

壁紙 壁紙 |  廢紙 廢紙 |  文化用紙 文化用紙 |  紙漿 紙漿 | 衛生紙 | 纖維 | | 紙板 | 定量 | 羊皮 | 紙張 | 試紙 | 濾紙 | | 底層 | 羊皮紙 | 復寫紙 | 牛皮紙 | 板紙 | 熱交換 | | 曬圖紙 | 雞皮紙 | 工業用紙 | 裝飾紙 | 防油紙 | 提花紙板 | | 耐酸紙 | 耐鹼紙 | 鈔票紙 | 人造革紙 | 石棉紙 | 無灰濾紙 | | 檔案紙 | 壓花紙 | 仿革紙 | 水印紙 | 郵票紙 | 燙金機 | | 壓紋機 | 磨木漿 | 弧形篩 | 吸水紙 | 粉紙 | 屏紙 | | 紙巾 | 玻璃紙 | 新聞紙 | 氫氧化鈉 | 面層 | 傳送帶 | | 衛生巾 | 攪拌器 | 吸墨紙 | 記錄紙 | 復印紙 | 宣紙 | | 卡紙 | 銅版紙 | 色標 | 碳酸鈣 | 打漿 | 瓦楞紙 | | | | | | | | 更多結果... |

|

|