|

|

岩石圈(lithosphere)

地球最外層平均厚度約100千米的帶有彈性的堅硬岩石。由地殼和上地幔頂部組成。岩石圈下面是軟流圈。岩石圈可分為6大板塊:歐亞板塊、太平洋板塊、美洲板塊、非洲板塊、印度洋板塊、南極洲板塊 。還有一些較小板塊鑲嵌其間。板塊邊界有4種類型:海嶺洋脊板塊發散帶、島孤海溝板塊消減帶、轉換斷層帶和大陸碰撞帶。(見地球內部構造)。岩石圈的厚度因地而異。一般而言,大陸地殼的岩石圈厚度大於海洋地殼的岩石圈厚度,但是其具體深度存在爭議。

地表形態的塑造過程也是岩石圈物質的循環過程,它們存在的基礎是岩石圈三大類岩石——岩漿岩、變質岩和沉積岩的變質轉化。

在地球內部壓力作用下,岩漿沿着岩石圈的薄弱地帶侵入岩石圈上部或噴出地表,冷卻凝固形成岩漿岩。裸露地表的岩漿岩在風吹、雨打、日曬以及生物作用下,組件崩解成為礫石、沙子和泥土。這些碎屑被風、流水等搬運後沉積下來,經過固結成岩作用,形成沉積岩。同時,這些已經生成的岩石,在一定的溫度和壓力下發生變質作用,形成變質岩。岩石在岩石圈深處或岩石圈以下發生重熔再生作用,又成為新的岩漿。岩漿在一定的條件下再次侵入或噴出地表,形成新的岩漿岩,並與其他岩石一起再次接受外力的風化、侵蝕、搬運和堆積。如此,周而復始,使岩石圈的物質處於不斷的循環轉化之中。

我們今天看到的山係和盆地,以及流水、冰川、風成地貌等,是岩石圈物質循環在地表留下的痕跡。

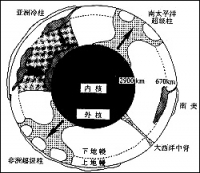

另外對於地球岩石圈,除表面形態外,是無法直接觀測到的。它主要由地球的地殼和地幔圈中上地幔的頂部組成,從固體地球表面嚮下穿過地震波在近33公裏處所顯示的第一個不連續面(莫霍面),一直延伸到軟流圈為止。岩石圈厚度不均一,平均厚度約為100公裏。由於岩石圈及其表面形態與現代地球物理學、地球動力學有着密切的關係,因此,岩石圈是現代地球科學中研究得最多、最詳細、最徹底的固體地球部分。由於洋底占據了地球表面總面積的2/3之多,而大洋盆地約占海底總面積的45%,其平均水深為4000~5000米,大量發育的海底火山就是分佈在大洋盆地中,其周圍延伸着廣阔的海底丘陵。因此,整個固體地球的主要表面形態可認為是由大洋盆地與大陸臺地組成,對它們的研究,構成了與岩石圈構造和地球動力學有直接聯繫的"全球構造學"理論。 |

|

岩石圈 百科辞典 岩石圈 百科辞典

lithosphere

yQnshiquan

岩石圈(IithosPhere)地球最外邊的一

個固體圈層。由地殼和上地慢頂部堅硬的

岩石組成,厚度約為70一100千米。岩石圈

下部與緩慢流動的、由塑性物質構成的軟

流圈相接。岩石圈是一個力學性質基本一

緻的剛性整體,地表的起伏、資源和能源的

生成、地震的發生等都與這個圈層的活動

密切相關。它也是生命過程中的營養物質

的貯藏地,是人類生存、發展和軍事活動的

物質基礎。

岩石圈是在地球的形成過程中逐漸分

化,並與水圈、大氣圈、生物圈相互滲透和

相互作用過程中形成和發展的。岩石圈由

堅硬的岩石構成,上部主要為含二氧化硅

成分較多的花崗岩層,嚮下過渡為含二氧

化硅較少的玄武岩層,至上地慢頂部則過

渡為含二氧化硅更少的橄欖岩層。按化學

成分的差異通常將岩石圈結構劃分為上、

下兩層。上層稱硅鋁層,又稱花崗岩層;下

層稱硅鎂層,又稱橄欖岩層。玄武岩歸屬哪

一層,認識上還有分歧。岩石圈中的岩石是

按一定的結構、構造結合而成的性質堅硬

的地質體。按成因區分為岩漿岩、沉積岩和

變質岩。岩層中藴藏有豐富的礦産資源和

生命活動所需的各種養分。它不僅可為軍

事工業提供戰略資源,而且對軍事工程構

築也有影響。如岩體的走嚮、結構及理化性

質、水文地質條件等對工程施工方式、手

段、工程進度等有直接影響。岩石圈表層因

與其他圈層相互作用,形成一個次生圈層,

叫風化殼或土質土壤層。其厚度較薄,甚至

部分地區有缺失。是土壤發育的物質基礎。

這一層的內部結構、力學性質、透氣透水性

能、組成成分等對軍隊行動、國防工程建

設、野戰工事構築等均有一定影響。

岩石圈並不是一個連續整體,而是由

一些被構造活動帶,即大洋中脊、海溝、轉

換斷層等所割裂的互不連續的構造單元拼

合而成,這些單元稱為板塊。其下部的軟流

圈物質存在地慢對流現象,一般認為,對流

的地慢物質推動着上覆的板塊漂移,使板

塊之間互相分離和擠壓、碰撞,引起地表隆

起或沉降,形成地表大型地貌單元。如印度

洋板塊和亞歐板塊之間的擠壓引起地表隆

起形成了喜馬拉雅山脈。板塊內部是比較

穩定的,而板塊間的接壤地帶為地球上地

震、造山運動和構造活動的活躍地區。全球

岩石圈一般劃分為六大板塊:亞歐板塊、

美洲板塊、非洲板塊、太平洋板塊、印度洋

板塊和南極洲板塊。除太平洋板塊幾乎完

全是水域外,其他板塊都包括大陸和海洋。

岩石圈是形成人類賴以生存和發展的

地理環境的客觀基礎。岩石圈活動所形成

的地表起伏,對軍事行動有重大影響。它藴

藏的各種礦床是國民經濟建設和軍事工業

生産的重要資源,甚至影響國傢或地區在

國際環境中所處的戰略地位。研究岩石圈

的結構、活動和發展規律,對尋找油氣能源

和大型礦床,進行合理的開發和利用,發展

國傢經濟和國防工業,以及對預報火山和

地震活動、保護環境等,具有重要意義。

(李喜來)

|

|

- n.: geosphere, lithosphere

|

|

| 地質 | 地理 | 運動 | 構造 | 百科辭典 | 地質學 | 地內圈層 | 地球物理學 | | 地殼 | 地幔 | 上地幔 | 地球 | 熱流量 | 演化 | 實驗室 | 科學領域 | | 中科院 | |

|

|

| 岩石圈斷裂 | 岩石圈斷塊 | 月球岩石圈 | | 岩石圈地震 | 岩石圈板塊 | 熱岩石圈厚度 | | 岩石圈熱結構 | 超岩石圈斷裂 | 岩石圈旅遊資源 | | 岩石圈地球化學 | 國際岩石圈計劃 | 岩石圈構造熱演化 | | 岩石圈的化學演化 | 岩石圈演化國傢重點實驗室 | 聯合會間岩石圈委員會 | | 前寒武紀構造與岩石圈旋捲構造體係 | |

|

|

|