Read works of Li Bai at 诗海 | |||||||

Called the Poet Immortal, Li Bai is often regarded, along with Du Fu, as one of the two greatest poets in China's literary history. Approximately 1,100 of his poems remain today. The first translations in a Western language were published in 1862 by Marquis D'Hervey de Saint-Denys in his Poésies de l'?poque des Thang. The English-speaking world was introduced to Li Bai's works by a Herbert Allen Giles publication History of Chinese Literature (1901) and through the very liberal translations of Japanese versions of his poems made by Ezra Pound.

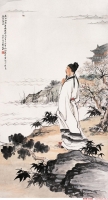

Li Bai is best known for the extravagant imagination and striking Taoist imagery in his poetry, as well as for his great love for liquor. Like Du Fu, he spent much of his life travelling, although in his case it was because his wealth allowed him to, rather than because his poverty forced him. He is said to have drowned in the Yangtze River, having fallen from his boat while drunkenly trying to embrace the reflection of the moon.

Li Bai's birthplace is uncertain, but one candidate is Suyab in Central Asia (near modern-day Tokmok, Kyrgyzstan). However his family had originally dwelled in what's now southeastern Gansu, and later moved to Jiangyou, near modern Chengdu in Sichuan province, when he was five years old. He was influenced by Confucian and Taoist thought, but ultimately his family heritage did not provide him with much opportunity in the aristocratic Tang Dynasty. Though he expressed the wish to become an official, he did not sit for the Chinese civil service examination. Instead, beginning at age twenty-five, he travelled around China, enjoying wine and leading a carefree life -very much contrary to the prevailing ideas of a proper Confucian gentleman. His personality fascinated the aristocrats and common people alike and he was introduced to the Emperor Xuanzong around 742.

He was given a post at the Hanlin Academy, which served to provide a source of scholarly expertise and poetry for the Emperor. Li Bai remained less than two years as a poet in the Emperor's service before he was dismissed for an unknown indiscretion. Thereafter he wandered throughout China for the rest of his life. He met Du Fu in the autumn of 744, and again the following year. These were the only occasions on which they met, but the friendship remained particularly important for the starstruck Du Fu (a dozen of his poems to or about Li Bai survive, compared to only one by Li Bai to Du Fu). At the time of the An Lushan Rebellion he became involved in a subsidiary revolt against the Emperor, although the extent to which this was voluntary is unclear. The failure of the rebellion resulted in his being exiled a second time, to Yelang. He was pardoned before the exile journey was complete.

Li Bai died in Dangtu in modern day Anhui. Traditionally he was said to have drowned attempting to embrace the moon's reflection in a river; some scholars believe his death was the result of mercury poisoning due to a long history of imbibing Taoist longevity elixirs.

Simon Elegant novelized Li Bai's life in his 1997 work, A Floating Life.

Over a thousand poems are attributed to him, but the authenticity of many of these is uncertain. He is best known for his yue fu poems, which are intense and often fantastic. He is often associated with Taoism: there is a strong element of this in his works, both in the sentiments they express and in their spontaneous tone. Nevertheless, his gufeng ("ancient airs") often adopt the perspective of the Confucian moralist, and many of his occasional verses are fairly conventional.

Much like the genius of Mozart there exist many legends on how effortlessly Li Bai composed his poetry; he was said to be able to compose at an astounding speed, without correction. His favorite form is the jueju (five- or seven-character quatrain), of which he composed some 160 pieces. Li Bai's use of language is not as erudite as Du Fu's but impresses equally through his extravagance of imagination and a direct correlation of his free-spirited persona with the reader. Li Bai's interactions with nature, friendship, his love of wine and his acute observations of life inform his best poems. Some, like Changgan xing (translated by Ezra Pound as The River Merchant's Wife: A Letter, record the hardships or emotions of common people. He also wrote a number of very oblique, allusive poems on women.

Li Bai is known in the West partly due to Ezra Pound's versions of some of his poems in the collection Cathay, such as The River Merchant's Wife: A Letter, and also due to Gustav Mahler's integration of four of his works in his symphonic work Das Lied von der Erde. These were in a German translation by Hans Bethge, published in an anthology called Die chinesische Fl?te (The Chinese Flute), Bethge based his version on the pioneering translation into French by Saint-Denys. There is another striking musical setting of Li Po's verse by the American composer Harry Partch, whose Seventeen Lyrics by Li Po for intoning voice and Adapted Viola (an instrument of Partch's own invention) are based on the texts in The Works of Li Po, the Chinese Poet translated by Shigeyoshi Obata.

A crater on the planet Mercury has been named after him.

In both versions of Epcot's Circle-Vision 360° film in the China pavilion, Li Bai serves as the narrator and guide of the film.