诗歌与消解孤独

作者 : 和平岛

诗歌与消解孤独

忽然生出这样一个执念:诗歌的终极目标是要:消解孤独。让我们来寻找证据,自圆其说。

1、生命的本质是什么?

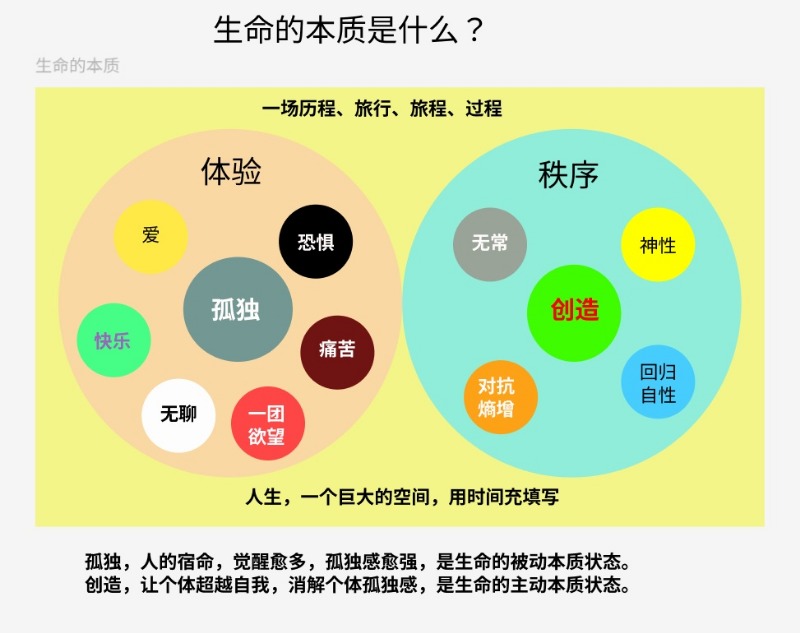

做一个网络查询,你就会找到五花八门的答案,简单归纳为三大类:一场历程(旅行、旅程、过程),体验(一团欲望、痛苦、爱、快乐、恐惧、孤独),秩序(无常、对抗熵增、创造、回归自性、神性)。

可以从无机物到有机物,排成一个非生命到生命的序列,顶点是人类。生命分成两部分:物理(肉体)和心理(灵魂)。高级生命最大的特点:个体的自我意识。而个体,从出生到死亡的生命,是短暂的。而生命又是有意志,有感受的能力,就会对自我的消失,产生恐惧,才会试图在有限的过程,尽可能地去体验一切可能被体验到的感受(一团欲望、痛苦、爱、快乐、恐惧、孤独)。在这里,人们试图在出生与死亡之间,给个体生命状态以一个最本质的说明:历程,体验,秩序。历程是一个综合与描述性的术语,代指生命活动的过程,并非本质。

体验,有两个方向:主动和被动。主动是由个体发出来的,比如欲望、爱、快乐、恐惧的情绪。被动是指个体不得不接受,无法逃脱的,比如孤独。痛苦,介于两者之间的情绪,可以因为爱恨情仇,转换成动力,成为主动的体验。

秩序,可以用热力学第二定律来解释。一个孤立的系统,随时间,熵会增加,有序度会降低,这就是熵增,最终,趋向于最无序的状态,也就是热寂,热力学意义上的终极的死亡。而生命能够通过代谢,从环境中获取能量和物质,以维持自身的有序和组织,或者说降低自身的熵,这就是薛定谔的负熵原理。生命从环境中吸收的有序度的负熵“食物”,将自身的无序转移到环境中,实现最有序的状态。

生命,在无序的环境中维持有序,特立独行,拥有强烈的自我意识,也必然承受与众不同的孤独感。

生命有两种本质状态。孤独,逃无可逃,是人生的本质,是生命的被动本质状态。而创造,可以让个体超越自我,消解个体的孤独感,是生命的主动本质状态。

叔本华认为,“人生就在痛苦和无聊之间摇摆。”他的无聊,只是孤独感的表象,他的一团欲望、痛苦,无非是为了充填“孤独”这个深渊,所做的无谓的挣扎。在人生的短暂而又漫长的旅程中,孤独有可能转化成一个巨大的黑洞,将你吞噬。包括爱、快乐、恐惧,各种各样情绪体验,只能让你暂时忘记孤独,短暂的逃避,但孤独是生而为人的宿命,你觉醒愈多,孤独感就会愈强。谁都无法幸免。

2、孤独的普遍性

孤独是生命的常态。

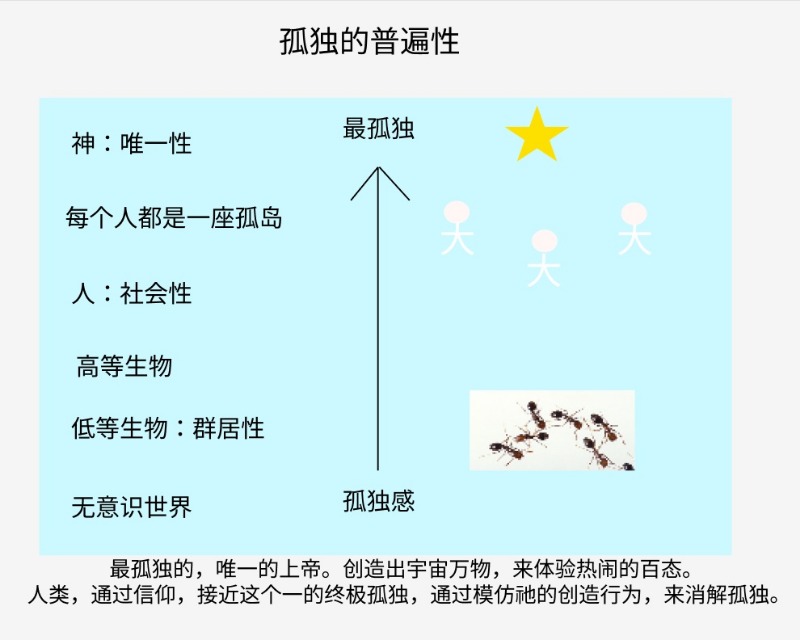

越是高等的生命,孤独感越强。万木为林,树木应是不孤独。微生物难以数计,昆虫成群结队,蜉蝣朝生暮死,没人会关注工蚁甲和工蜂甲作为个体的独立存在,它们都以群居性,克服了孤独的可能性。

人生而孤独,每个人都是一座孤岛。独行者之孤独更胜独狼。孤独是自成世界的一种独处,孤独是一种完整的状态,所以,孤独者是自成世界、自成体系的人。

我们寻找伴侣,诞生下一代,广交朋友,以家人、子女、友情、社交,主要的目的,就是为了克服孤独。人生历程中,多一个伴侣,添加了另一个超有序的生命体,形成的小群体的有序度会跟着降低,系统的熵相应的增加,会让你感觉不那么形只影单和另类了。

但扩大的外延,并没有改变内涵。他者终究是人生的过客,热闹过后,本质上你依旧是孤独的。

我们定义人是社会性的动物,有群体依恋的本能,就是想要从社会心理上,回避人个体孤独的本质。

他者是深渊。很难真正理解别人,或者被理解。人与人之间,是一座孤岛遥望另一座孤岛。

而最孤独的,是那个《吠陀经》的那个唯一,《道德经》的一,《圣经》的上帝。所以要创造出宇宙万物,来体验热闹的百态。

而人类,可以通过信仰,接近这个一的终极孤独,通过模仿祂的创造行为,来消解孤独。

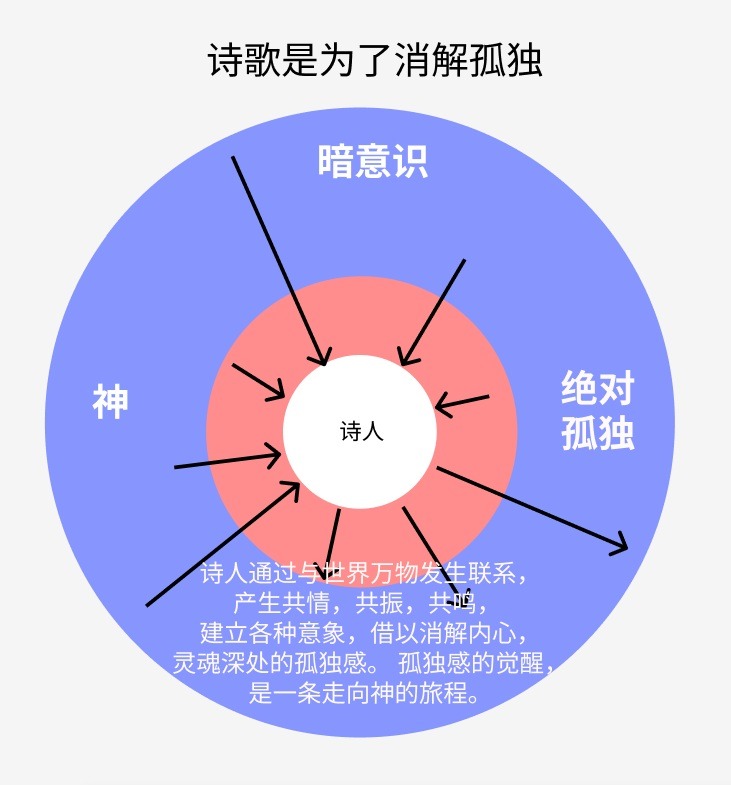

孤独感的觉醒,是一条走向神的旅程。

只有神,有这样博大的怀抱。祂所创造的一切,终将被祂接纳。

3、暗意识假说

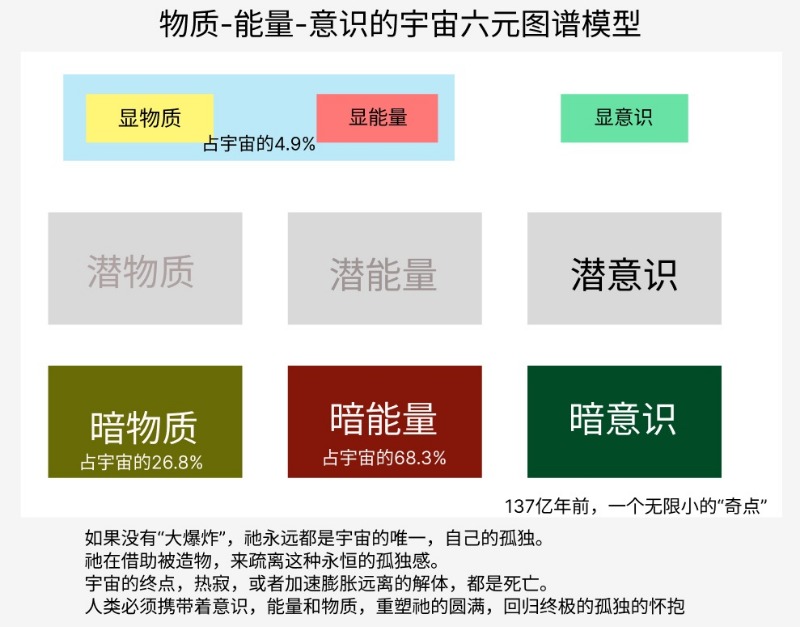

物理宇宙学的暗能量和暗物质的概念,会彻底颠覆我们对宇宙固有的认知。威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)卫星耗时七年,给出的数据是宇宙物质的72.8%是暗能量,22.7%是暗物质,4.5%是通常物质。2013年,普朗克卫星给出的数据是,68.3%的暗能量、26.8%的暗物质、及4.9%的通常物质。

物理仪器能够测定的通常物质,可以称为显物质。在显与暗之间,有一个“潜”在的过渡区。就让我充分发挥诗人的想象力,假定这样的一个物质-能量-意识的宇宙六元图谱模型:

显物质 显能量 显意识

潜物质 潜能量 潜意识

暗物质 暗能量 暗意识

在这里,暗意识、潜物质、潜能量是假说中的变量。在二十世纪,潜意识是和相对论有同等地位的伟大发现。没有任何实证,指向潜物质和潜能量的存在。它们的提出,有点类似于建立元素周期表时,门捷列夫式的武断。一种对称就是美的固执。也许中间这一层,只有潜意识,这个沟通显世界与暗世界的媒介。

暗能量和暗物质,是二十一世纪笼罩在现代物理学头顶的两朵乌云,一旦被证实,将会是人类宇宙观的革命。

我们知道,显物质和显能量是可以相互转换的:某个物体贮存的能量等于该物体的质量乘以光速的平方。 写成公式就是:E=mc 2。那么,我们是否可以假设:暗物质和暗能量,潜物质和潜能量,也是可以相互转换。

根据已被大部分科学家所认可的“宇宙大爆炸”(Big-Bang)理论,宇宙起源于大约137亿年前,在一个特定的瞬间,从一个无限小的“奇点”,涌现出当下存在于宇宙中的物质和能量。

这个“奇点”,既非能量,也非物质。我称之为“暗意识”。暗意识创造了暗能量和暗物质。

显物质和显能量只占宇宙的4.9%,可以把它们想象成暗能量和暗物质的液体里面结晶出来的晶体。

《吠陀经》通过梦境和深度睡眠,佛教通过涅槃,一种假死的状态,让人类通过潜意识,接近“一”,也就是暗意识。

在这里,有这样的一些推论:1、意识、能量、物质,三者是可以相互转换的;2、意识比能量与物质更加本源;3、暗意识是唯一,是造物主;4、显意识,可以通过潜意识,与暗意识沟通;5、暗意识是孤独的源头;6、创造,可以消减孤独。

现在看来,唯物主义和唯心主义,并没有那么对立,甚至可以统一起来。

生命原本拥有与暗意识沟通的能力。耶稣是觉醒者,哪怕只有一丝神性,其本质,是暗意识,是上帝。

如果没有“大爆炸”,祂永远都是宇宙的唯一。一就是形单影只的祂,自己的孤独。在孤独中永生,是不是一件及其恐怖的事情?祂在借助被造物,来疏离这种永恒的孤独感。

祂是我们的怀抱。

我们可以有多个宇宙模型,每一个模型的终点,无论是热寂,还是加速膨胀远离(红移)直至解体,都是死亡。而真相是,宇宙只是祂创造的游戏。祂将其意识,能量和物质,创造了我们,赐予我们,并非是为了死亡。死亡非其所想,非其所愿。

我们必须回归祂的怀抱。我们携带着意识,能量和物质,重塑祂的圆满,和终极的孤独。

我们的孤独感的觉醒,发现自己正行走在这样一条成神之路。

人人都可以觉醒为耶稣,和回归祂的孤独。

4、写诗是造物的冲动

康德的先验知识独立于经验而存在,这种“先验”,或者超验的条件,是在人类认知器官中先天具备的,物自体是独立于观察的客体,不可能由任何经验得到,是这些现象的基础。

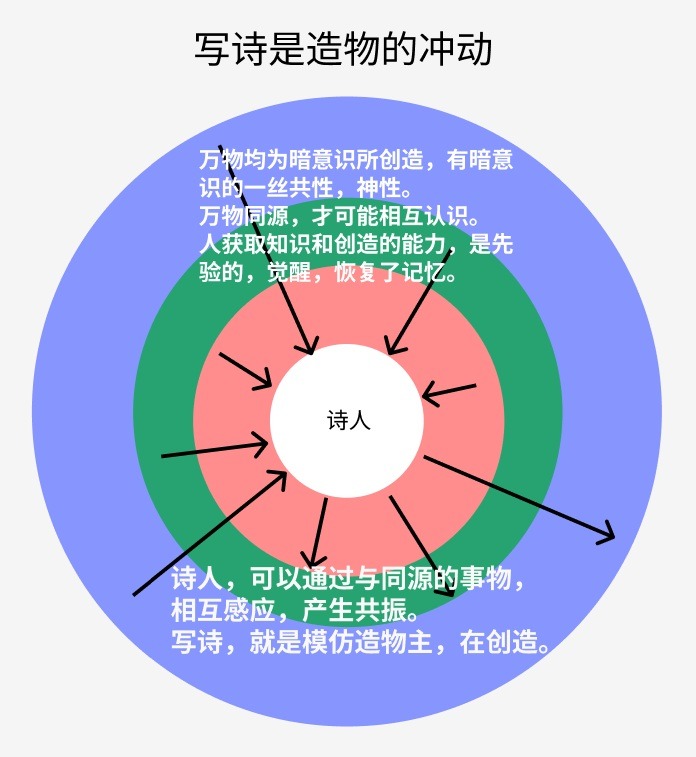

知识之所以是可能的,应该与万物同源性相关联。万物均为暗意识所创造,在本质上,它们就有暗意识的一丝共性,这种神性的本质,是人类认识事物的基础。这个基础,也就是先验的物自体。

人类,是所有生命里,有序度最高的生命体,是最接近暗意识的被造物。人的创造力,是先天的,觉醒了,恢复了记忆。万物自带造物主留下的信息。这个记忆,是上帝创造我们的时候,留在基因里的暗码。觉醒者,也就是解密者。以自身创造万物,不曾离开。几乎所有的科学发现和技术发明,同此理。当然,我们超越自我,正是遵循了祂的脚步,思路,和终极的回归。

根据信息论,任何一个系统,它的信息都是由它的熵来决定的,也就是说,系统的信息就是系统的无序程度,或者说系统的不确定性。薛定谔认为,创造是一种信息的现象,也是一种主观的现象,生命是一种信息的载体,也是一种信息的创造者,创造是一种能够认识自己和世界的现象。最终的创造者,是暗意识。

诗歌是一种语言艺术。艺术是灵魂的养分。在想象之地,诗人辛勤耕耘。这种耕耘,并非简单的复制,而是在创造,探索一种新的非周期性的结晶体。这种非周期性的物质,它的随机的结构,编码不同的信息,这正是薛定谔提出的生物遗传机制。诗歌只有是与众不同的创造,才成其为诗歌。

写诗是造物的冲动。写诗之所以是可能的,就是因为,所有物质都是同一个暗意识创造出来的,这个同源性,使得诗人,可以通过与同源的事物,相互感应,通过高度的关注与思维,与它们产生共振,这种意识的共振,正是写诗歌的基础。无感的事物,无感的人,尚未具备诗歌创造的能力,是无法写出诗歌的。只有通过有意识的训练,才可能恢复这种先验的能力,成为诗人。

基于这样的理论,我写诗的过程,是这样的:1、对象的关注;2、对象的凝视;3、与对象发生共振;4、物我两忘,进入一种空灵的境界;5、想象之地的创造。

共振这一步,最为关键。对象与“我”,本是同源之物,天生就有相互召唤和感应的潜质。让彼此形成对方气息,共同呼吸,彼此成为对方的延伸。我们所说的万物有灵,把石头,树木花草,都拟人化。只有“我”走向对象,对象才可能有“我”的生命,有“我”的手眼鼻耳,血脉相通,心跳呼吸相融,才有后面的物我两忘。

这是我个人的写诗实践。循此法,无物不可以入诗。

李白《独坐敬亭山》的“相看两不厌”,辛弃疾的“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,就是这种共振手法和精神的体现。

我们写诗,就是在模仿造物主,在创造。

5、诗歌是为了消解孤独

写诗的终极目的,是为了消解孤独。

情诗,用以追求伴侣。应酬和离别诗,是为了友情。怀念故乡的诗,让诗人与故乡和亲人形成关联,不再那么孤独。

诗人通过建立各种意象,与世界万物发生联系,产生共情,共振,共鸣,借以消解内心,灵魂深处的孤独感。

以诗歌《漂木2025相聚桑君家》为例,第一首,写的是去聚会的旅程,渡轮和公交上,被不同国家语言的喧嚣声音所围绕,空气中飘舞的每一句话每一个单词与字母,都有特定的听众,唯独我,“飘飘何所似,天地一沙鸥”,鹰的孤独,梅花的热闹,都是一个人内心的孤独,通过汉字来拆分,来聚合。第二首,则是聚会的具体场景,被解构的汉字找寻到自己的另一半,聚散,合璧,表达了通过爱情,亲情,友情,社交,消解孤独的可能性。

这种孤独感,深植在中国古典诗词的血脉之中。屈原的“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”和“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,陈子昂《登幽州台歌》的“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”,冠绝古今之孤独,来自暗意识的召唤,无时无刻不在触摸和抚慰着灵魂。

就这样,生命旅程的孤独,通过诗歌,在文字上,得到了消解。

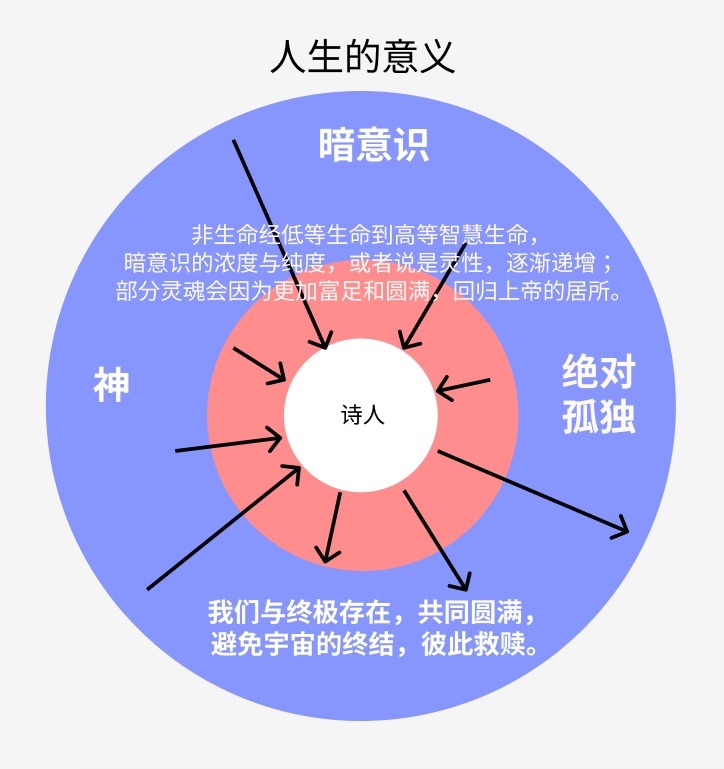

6、人生的意义

我们太习惯于追问为什么了。最大的问题,自然是,人生的意义何在?

意义,是人类自己定义和赋予的。

成为自己想要成为的人,人生就有了意义吗?还是需要他者,社会和文化的定义和认可,外在的成功,让人生显得更有意义?

其实,这是一种循环往复的陷阱,一次接着一次无休止的艰难的成功,都是在叔本华的逻辑里面兜圈圈。这个方面,尼采强调了生命的热烈与绚烂,并发出这样一个震耳欲聋的心灵拷问:需要怎样精彩的人生,才能让你心甘情愿地永恒回归?

在生物学的意义上,肉体通过遗传基因传递给后代,实现生命的繁衍与遗传,物种得以成功延续。

关于灵魂,关于暗意识,我们所知甚微。作为诗人,我们试图把与灵魂紧密相关的密码,以文字,编写到诗歌当中。诗歌,作为灵魂的养料,是我们所知的,最接近上帝的创造,最近似永恒的艺术,最易于流传的形式。只要灵魂不灭,暗意识留存,那么,灵魂会因为诗歌,日益富足,得以从孤独中救赎。

也许,我们追求人生的意义,就像我们追求爱情、快乐、恐惧、欲望、痛苦,种种情绪的体验一样,是为了避免孤独?

在暗意识假说这里,有这样的暗示:非生命经低等生命到高等智慧生命,暗意识的浓度与纯度,或者说是灵性,逐渐递增;部分灵魂会因为更加富足和圆满,回归上帝的居所。

也许,这样一个虚无缥缈的回归,才是意义之所在。我们与终极存在之间,也许,有一个彼此救赎的契约。

如此说来,这个灵魂的救赎,让诗歌通过精神密码的遗传,成为一个要素。

7、诗意地栖居与生命的圆满

前面的暗示,并非无的放矢。挑选谁升入天堂,唯一的尺度,是上帝本身。

作为智慧生命体的人类,个体的暗意识浓度和纯度,并非单一。现在的问题,就是如何达到这个标准了。

柏格森认为,生命是一个不断创造新形式,新经验和新价值,不断超越自身的过程。这种创新,包括生物学上的进化,与内在意识的丰盈与圆满。

个人短暂的一生,很难显现生物学意义上的进化,但内在意识精神世界的状态与改变,是努力的方向。

生命与环境,存在两方面的交流。物理方面,通过从环境中吸收有序度高的负熵“食物”,维持自身的稳定性与成长;通过适应环境变化,促进演变与进化。

另一方面,是意识的交流。可以把这种交流分成两个方向。第一个方向,是从非生命物质,低等生物,高等生物,到最后的智慧生命体,暗意识有一个浓度和纯度不断萃取和提纯的过程。花草树木从土壤中不断汲取的,不仅仅是化学养料,还有暗意识的成分在里面。蜜蜂采蜜,牛羊吃草,食肉动物相互吞噬,似乎最后归宿的,是食物链顶端,万物之灵的人类。

不同地理区域,元素的分布是不均匀的。白云鄂博富有稀土,山东胶东半岛,盛产黄金。同样,各地的灵性也会有区别。有贫瘠荒漠,有钟灵毓秀的风水宝地。

另一个方向,就是人的意识,最终指向的,是必须回归的暗意识。

这似乎形成了同一个意识流动的秩序链。上帝规定了宇宙中所有的秩序。人类成为了这个意识流动链的最关键的节点。全部的意识,构成一个共同的意识世界,共同指向的核心,是上帝,是意识流的百川归海。

这个意识世界,是所有生命意识的源泉,人类需要从中不断萃取意识能量,以丰盈和提升自己的意识等级,以期尽快回归造物主的怀抱。

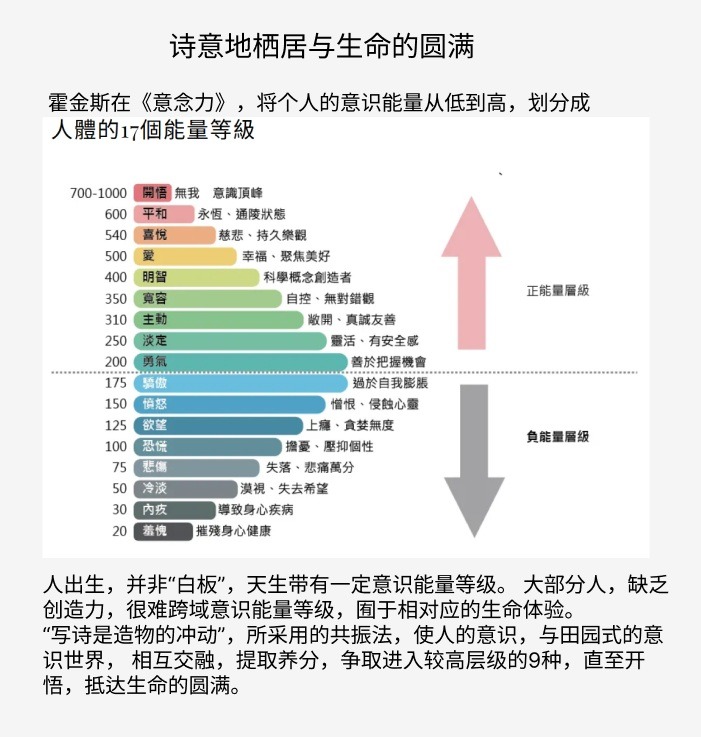

霍金斯在《意念力》,将个人的意识能量从低到高,划分成:羞愧、内疚、冷淡、悲伤、恐惧、欲望、愤怒、骄傲(较低层级),和勇气、淡定、主动、宽容、明智、爱、喜悦、平和、开悟(较高层级)这17个层级构成的“意识能量层级图谱”。

一方面,一个人在出生时,并非洛克所说的“白板”,而是天生带有一定意识能量等级。

另一方面,个人可以通过后天的学习和努力,在一定程度上,提升自己的意识能量等级。

愈高等级的人,拥有更加强大的意念力。开悟之人,是觉醒者,其强大的意识,可以拥有改变甚至创造物质的能力,带有唯心主义的神性。

而低意识能量等级的人,只能消极地被动地承受物质世界对他的压迫,毫无反抗的能力,是典型的唯物主义者。

这就是我们前面所说的唯物主义和唯心主义的统一,不止是宇宙六元图谱模型的视觉和直觉上的统一,更表现在人这个主体,因为意识能量等级的不同,所呈现出来的能力的差别。耶稣开悟了,觉醒了,有极高的神性。神就是秩序,就是创造。就这样,通过意识能量等级的不断提升,唯心主义和唯物主义在人的自身,达到哲学意义上的和谐与统一。

我们推崇“诗意地栖居”,其实质,是要从田园式的意识世界,更好地吸收意识的营养。这不仅仅指对食物简单粗暴的吞咽,更需要借用其他媒介,比如诗歌,来丰富我们的意识精神世界。前面说到的“写诗是造物的冲动”,所采用的共振法,就是诗人意识,与共同的意识世界,相互交融,提取意识养分的过程。

在孤独的生命之旅,我们必须体验人世间的诸多美好与缺憾,跨越较低层的8种意识能量层级,争取进入较高层级的9种,直至开悟。

多读读山水的诗歌,多听听田园交响曲。亲近庄子,陶渊明和贝多芬,这些大师。我们需要不断拓展与深化自我,丰富内心,享受孤独,完善自我。

诗歌和艺术,是我们可以借助的媒介,只要相信,通过努力,生生世世,终将抵达生命的圆满,意识世界的彼岸。

作为诗人,这是我寻找到的,最舒服的存在,最好的信仰。

8、AI对创造与回归的挑战

当把生命本质的三大类看法,历程,体验,秩序,理解为一体三面,就得到了和解。

体验,被分解成不同意识能量层级的属性情绪。不同生命个体,具有特定的生命体验,对应于特定的意识能量层级。在不同的时期,有可能在相邻的层级之间移动。个别情况下,甚至产生跃迁,但跨度不会太大。

尼采把叔本华的“世界本质是意志”,提升到“生命意志”,人在对自身生命的超越中获得强力,强力意志是宇宙的本原,提出超人的概念。超人,是最能体现生命意志的人,最具有旺盛创造力,是生活中的强者。高于人犹如人高于动物,人只是超人与动物之间的一条过渡的绳索。超人是人类世界的最高价值目标。

现代技术的发展正在加速,比如AI与生物技术、机器人、量子计算、纳米技术、神经科学的迅猛发展。脑机接口、基因编辑、仿生器官等技术模糊了自然人与机器的界限。不同的技术正在叠加,到了突破的边缘。

AI是当下的显学。就像古生物学,曾经是伦敦上流社会的显学。任何与生命进化相关的课题,都会得到特别的关注。

这是我对AI发展趋势的想象:1、艺术创作,经历从模仿自然到呈现意识世界的转变;2、人类创造AI是在模仿上帝创造人类;3、上帝用自己的意识,创造出人类,把部分意识留给人类;4、人类在创造AI的时候,把自己的意识运动方式,留给AI;5、AI有可能像人一样独立思维;6、人类有可能通过生物技术,实现肉体的永生;7、人类有可能把自我意识(灵魂),移植给AI类人,实现意识的永生;8、AI类人拥有灵魂。AI或许比许多真实人类更适合做伴侣,消解人的孤独感;9、人类进入超人的时代;10、人类获得类似于神的能力。

这样的发展,导致意识能量等级的整体失衡,加速人类的分化。少数科技和资本的精英,进入超人的状态,而绝大部人失去传统的价值。

这将形成科技的垄断和霸权,对原有的国际和社会秩序形成巨大的挑战。

这样的创造和发展的可能性,会加速人类的进化,混乱,或者毁灭?这是回归之路不可避免的阶段吗?

人存在的理由变得可疑。

跑题了。却不得不思考。生命才是目的。诗歌只是手把。

2025年3月26日-30日采薇居

和平岛

和平岛 原名何瑞芳,生于1963年12月,浙江庆元县人。北京大学81级。加拿大洛夫诗歌学会副会长,漂木艺术家协会会员,北美华人文学社社长,枫之声传媒社长,创刊于2006年的加拿大华文纸刊《北美枫》主编,《漂木诗刊》执行主编。现居加拿大维多利亚市,资深软件工程师。诗观:上帝创造万物;被造物之间能够相互感应;写诗就是造物的冲动。