三女巫

作者:翟永明

火刑柱已经竖起 但女巫已跑路

黑夜罩下来 像死寂的坟墓

月亮也跑路了 被黑云掩护

声音叽叽喳喳

碎银光般抛洒

对话简洁 伴随猫叫

一个声音干燥

像是要被火柴点着

他说着昨天的故事

关于谋杀和毁尸灭迹

一个声音痉挛 好似喉结被人抓住

他拼命挤出断断续续的词语

描述着大帅和他的娈童

他们如何在一起

还有一个声音 不男不女

语调老瘦 吹气般喃喃

黑须就手 摩挲出丝丝预言

一切如旧 一切

一切将再次循环

缠绕在黑夜黑须黑锅黑水中的预言

流传了许多世纪 如今

火刑柱 已变为世界中心的龙椅

惊天的阴谋已将世界覆盖

到处都是火焰、私刑、和病毒泛滥

东西南北

大乱无形如大音希声

这是一个预言也无法预知的年代

女巫虽未远去 剧本和舞台

早已变得寡淡无趣

剧情和表演 只会从观众中产生

结尾将走向开放 或者戛然而止

直至在沉浸中,与末日一起下行

天地已透明 但熹光仍微

女巫们 从未远去

他们的喉咙依然发痒

吞吐着各种不祥

因为死亡永不会离去

因为前路永不可预期

视频:《浩客厅》

戴潍娜点评翟永明

,再没有一个口令可以支使它!

From 浩客厅

00:0012:20

朗读者:李峥

,再没有一个口令可以支使它!

作者:翟永明

一

疫情期间,我一直在成都。每个小区都严格执行封闭,我的日常生活安排,和平常差别不大:早上阅读,下午写作。其实,平常就喜欢宅在家里面,但是主动的“宅”和被动的“宅”还是不一样;时时让我有点幽闭恐怖症要发作的感觉。中途还遇到地震事件,幸亏成都人一如既往地乐观,迅速将其转为各种段子疯传。生活在成都,我感觉还是幸运的。

最初看到武汉的情况,觉得几乎是不可思议的“失控”状态,人也比较容易陷入抑郁;会有一种无力和无奈感。后来更多的宅家时间;似乎没完没了,没有尽头,就有了一种麻木的窒息感。不得不渐渐开始把关注点和注意力,放到日常生活中,给自己一些任务;比如读书,看电影,继续写作。一开始容易被情绪带着走,无法写作。后来则要求自己安静下来,尽量做一些事,相当于给自己做一些心理治疗。

当年普希金因为瘟疫的缘故,曾困居波尔金诺。短短三月,他完成了《别尔金小说集》的五个著名短篇;四个小悲剧、诗歌体长篇小说《叶甫盖尼·奥涅金》的最后两章,叙事长诗《科隆纳的小房子》,一部童话诗,还有近三十首抒情诗。彼时没有微信,没有互联网,没有碎片化信息。那是真正的隔离,让一个作家的惊人创造力和能量,被彻底激发出来!今天,我们已然不能像普希金这样完全置身事外,专注写作,不可避免要受到疫情事件发展的各种困扰。怎样将这些困扰,转化成写作的能量,的确是一个值得考量的问题。

记得1998年,我去大连参加一个活动。在港口,我看到了一个废弃的潜水艇,它无用地,默默地沉潜在水里。作为一个意象,潜水艇留在了我的脑子里。有一天写诗的时候,它一下子冒出来,成为我对写作的一个表达。

诗是1990年代写的,那时,我的写作在转换,社会也在转换,我写作越来越个人化,越来越边缘、封闭。我用潜水艇这样的意象,描述在我内心里,写作就像潜水艇一样,下沉了,封闭了,与外界不交流了。有一段时间里,我写了诗,不发表,往抽屉里一塞,真的成了抽屉文学。很多人以为我不写了,其实是自己交流的欲望越来越淡了。这个时代,大家关注的东西太不一样了。

对我自己来说,最能够给我带来快乐的还是诗歌,生活中有各种各样的变化,个人是无法控制的,惟一能够自己控制的就是写作。通过写作能够表达自己的想法,也能够感觉到自已的存在。我有时非常虚无,需要一个东西来支撑自己,使自己不觉得是行尸走肉。诗歌正是起到了这样的类似宗教的作用。所以我说诗歌从来没有让我失望过。

在当下,许多美好的事物,都被一个词取代了:“消费者”,世界上生产的一切,似乎都成为了商品,让人们快速消费、快速丢弃。唯有诗歌,因其无用,因其与消费逻辑不同质的特性,也因其存在则必有的批判性功能;尚不能被娱乐和消费。所以我觉得,诗人正是要在一个追求物质化、娱乐化的大环境里,分享和创造一种精神自由、思维独立的语言艺术,正象我们的古人所说:“众里寻她千百度,蓦然回首,那人正在,灯火阑珊处。”

二

在写作多年之后,诗歌一如既往对我充满了吸引力,写作也成了一种习惯。我仍保持一个初学写作之人的热情和兴趣。这是老天给我的奖项。在焦灼烦燥的当代社会空间里,这样一种能够平衡内心,激发快乐的事情,使我能够找到生活中最美妙的时刻。

现在是一个图像和复制的时代,文字的作用受到遮蔽。中国当代诗歌,在八十年代焰火般地熣灿之后,留下了新世纪的落寞。在今天,写诗并不象在古代一样,让诗人能够获得世俗的荣耀或知音的青徕。现在,沟通的手段越来越高科技了,但诗歌与读者却越来越交流不畅,有时,还会出现让诗歌蒙羞的情况。作为诗人,也许我们的写作,比任何一个时代都更困难。正因为如此,诗是我们反抗一种无所不在的束缚的语言。这种束缚,过去更多地来自体制,而现在,除此之外,还有来自时代、媒体、高科技发展、商业以及语言本身有形和无形的掌控。文学写作的目标,是获得自由和想像力、以及精确观察事物的能力。在这个噪杂到多不胜多的资讯、信息时代,我更相信建筑师密思.范德罗的一句话:“少就是多”。诗歌里的少,犹如中国绘画的留白;也犹如诗印在纸上,行与行之间的空白。这样的少,如雪泥鸿爪,空谷足音,传递出噪杂生活之上的澄明和诗意。在最美好的意义上,让我们得以抵御物欲时代全面的通货膨胀。

中国古代诗歌,既是视觉又是声音的艺术,它最大地发挥了汉语言宽广到无限的能力。白话文带来了中国现代诗歌的不确定性和差异性,形成了汉语诗新的表述形态,这一过程,充满争议。所以,我常常会想到:在今天,电脑的普及和网络的扩张,使得独立发展、形体构造与众不同的汉字文化,再次受到形形色色的网络语言的破坏与重构。中国当代诗歌除了表现对文化、社会,对现代性的追问之外,怎样继承古典诗歌传统的艺术思维,使其在日常表达话语的样式上,产生出崭新的、能够充分展现现代汉语魅力的诗歌,仍然是对我产生吸引力的目标。

在今天,语言与语言之间的隔阂,国界与国界之间的隔阂,都不能阻断诗歌的神奇通道和宽阔视野。诗人通过各自的个人经验,表达着不同国度的语言的精髓。这些诗歌的语言,在这个世界上循环不已;虽然,古老的诗歌传播方式:印刷、出版,已经很难成为诗歌创作、生产流程中的一个循环装置了。诗歌的命运会随着时代的变化,走到多远,这是我们不能预测和解释的。

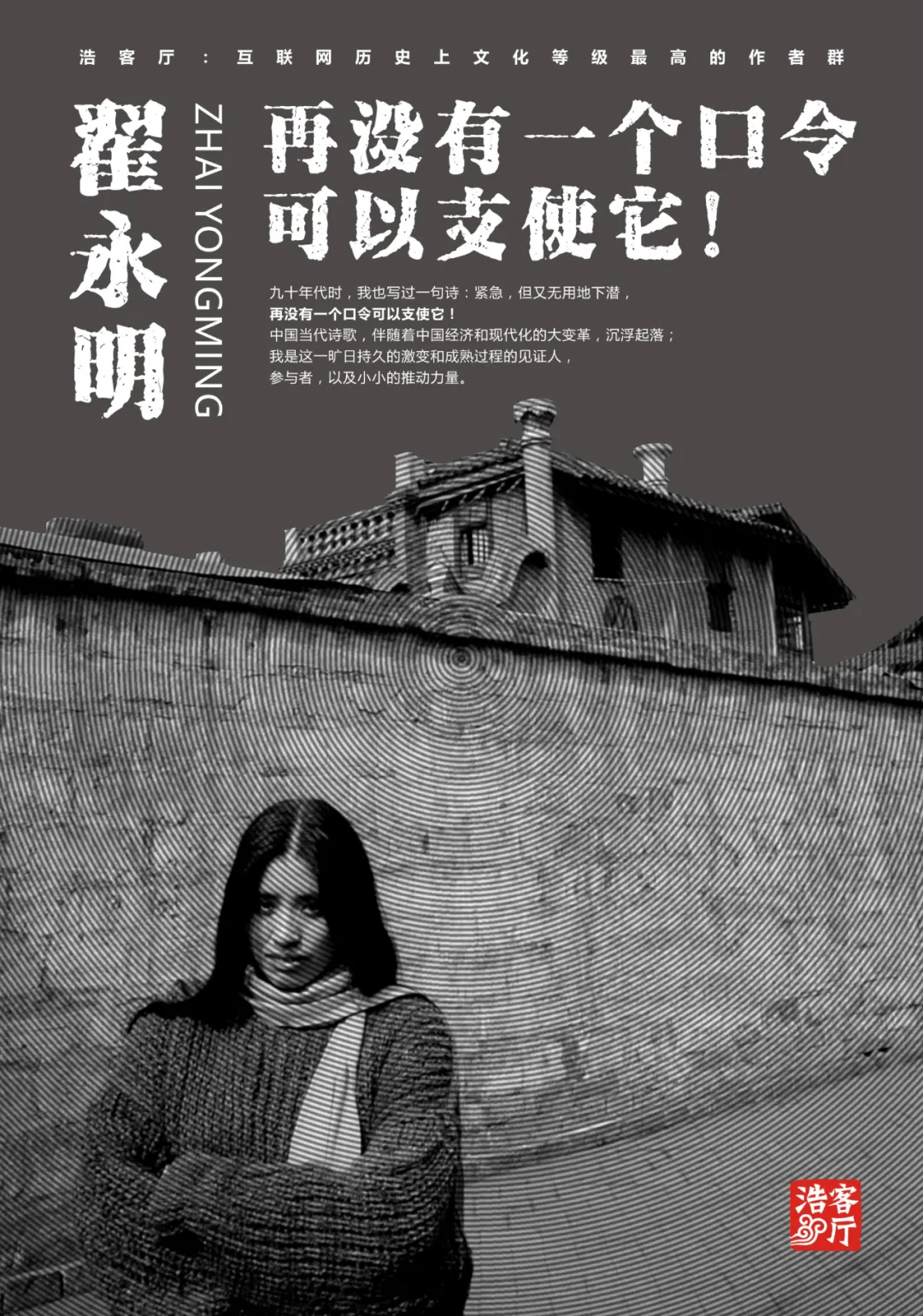

我一直喜欢诗人伊丽莎白毕肖普的一句话:创作是一种忘我而无用的专注。九十年代时,我也写过一句诗:紧急,但又无用地下潜,再没有一个口令可以支使它!我愿意用这两句话,来概括我四十多年的写作。四十年来,中国当代诗歌发生了很大的变化。从八十年代的辉煌崛起,到九十年代的销声匿迹;在千禧年之后的十年里,诗歌退至社会边缘,直到最近这些年,新诗在一代年轻人中间,渐渐回暖。中国当代诗歌,伴随着中国经济和现代化的大变革,沉浮起落;我是这一旷日持久的激变和成熟过程的见证人,参与者,以及小小的推动力量。四十年间如反掌。面对当今世界的各种乱局和诸多问题,面对现实的无力感;诗歌写作,不仅仅是我隔绝喧嚣、间离现实的内心的桃花源,也是我联接现实、追求希望和真相的路径。我借用汉语的精微和神奇,重新塑造生活,清洗内心;正是这“无用”和“下潜”,赋予了我人生的积极意义。它构造出我内心的小宇宙,让我去超越局限于我的一切现存概念;超越新与旧、纯与不纯、广阔与深度、理想与现实这样的概念,并将之全部融入我的创作中:克制中得寸进尺;尺度里天马行空。我早已不在意来自任何人的定义,而努力用未来的文本和语言,来定义自身创作的最大可能性。四十年的写作,可以说,是我一生最大的收获。