谢园:列位继续,爷不玩了

Original 人物作者 人物 3 days ago

正如谢园所预计的,时代换了新的宾客,一代人的志气和梦想风流云散,他们中有人偶尔在娱乐节目扮作德高望重的吉祥物,有的跟着潮水一同退去,深藏功与名。有的带着旧日的残梦卷土重来,尽力冷眼看待这已经变幻了不知多少轮的人间。也有的像今天的谢园一样,突然告别,来追悼会的机会也不给大家留,列位继续,爷不玩了。

文|

矮木

1

按照谢园的性格,如果知道他去世后大家伙儿如此哀痛,内心肯定不安。

早些年他同梁天参加节目,梁天爆料说谢园天生胆小,怕黑怕狗怕走夜路,也从来不敢参加追悼会。圈里有朋友驾鹤远游,每一次他都拜托梁天,把钱带到,把问候带到,给人多鞠几个躬。

问他为啥要这样,他说害怕对方「突然坐起来」,他还有模有样地介绍早些年拍电影,有人因为扮演死者的演员突然坐起来给吓得精神失常。说这些的时候,谢园脸上一本正经,语速是他一贯的滔滔不绝,挺悲伤的话题让他弄得特别可乐。

最近几年,谢园有过两次「出圈」,一次是2018年10月的某天,他去星巴克买咖啡,接过杯子一看,上面写的是「宝财哥」。宝财哥是情景喜剧《我爱我家》中的经典配角,出现在《双鬼拍门》上下两个半集,总共大约四十几分钟,但谢园的「宝财哥」跟葛优的「季春生」一样,都是《我爱我家》中四两拨千斤式的人物。这杯咖啡中间隔了25年,能让大家惦记,谢园自然高兴,于是把这张照片传给了《我爱我家》的剧迷朋友,让大伙儿一起高兴了好一阵。

《双鬼拍门》中的「宝财哥」

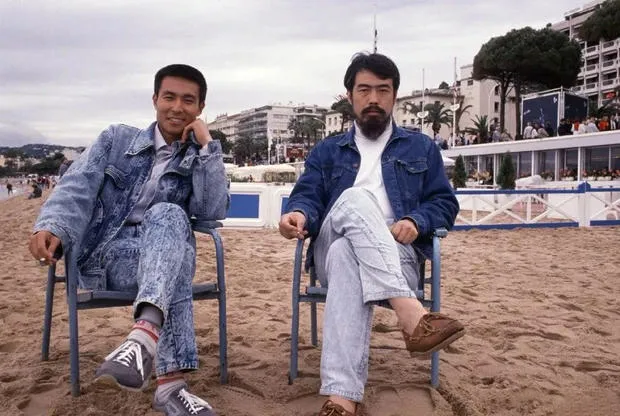

另一次是沾老哥们儿葛优的光,因为去年葛优参加春晚时的一件风衣,梁天、葛优、谢园在上世纪九十年代拍摄的一组照片在社交媒体上流传开来,当时三个人葱一样水灵,麻杆儿一样精瘦,葛优穿风衣,梁天穿一件天蓝色的polo衫,谢园穿的是一件红色鸡心领条纹毛衣。三人号称「中国喜剧三剑客」,《我爱我家》里保姆小张跟老傅一家人介绍宝财哥,也不忘说一句,「工地上的人说他长得像电影明星谢园。」那组照片和今天的精修大片很不一样,三个人溜肩斜胯没正形,就是九十年代北京胡同里乱窜的小青年,透着一股爱咋咋地的随性和莫名的亲切感。

私下里三个人也是要好的哥们儿,那时候他们经常一块走穴演出,主办方一人给开个单间,不住,非要腻在一块儿喝酒扯淡逗闷子,后来谢园和梁天几次参加节目,追忆往昔岁月的时候,这个时期说得最多,来来回回就是那么点儿事,但每次都能笑得捶胸顿足,好不快活。

三人还合伙开了公司,一人掏了两万块钱,后来一个卖西装的服装厂老板给注资了150万,影视公司就连玩儿带闹地弄了起来,三人有明确分工,顺便还畅想了一下各自的未来。葛优性子慢,爱琢磨,是老艺术家的苗子;谢园爱说,叭叭叭起来没完,适合当评论家;梁天有生意头脑,可以当制片人。

三个人的友谊延续半生,谢园离世的消息同梁天和葛优的哀思一起流传,因为三个人最著名的荧幕角色都是张嘴臭贫的年轻人,人们不怎么能接受,谢园61岁,心脏病,人说没就没了。

葛优谢园梁天合照

2

谢园表演生涯中最重要的两个角色是「宝财哥」和《孩子王》中的「老杆」。「宝财哥」给了他观众缘,以前谢园老是羡慕梁天,走哪儿都招人喜欢,「宝财哥」用四十分钟的故事达成了这一成就,又因为《我爱我家》强烈的喜剧特质,加上谢园个性中的欢脱随性,让公众记忆中的他,一直是个热热闹闹的活宝,用陈凯歌的话说,「谢园是一个带给人快乐的人,认识他的人没有不喜欢的。」

谢园讲段子和模仿别人是一绝。

1978年,他在初试和复试分别模仿了扛大包的劳动人民和领导人讲话,顺利成为153只「沙鸟」中的一只。「沙鸟」的说法是因为当时北京电影学院在沙河朱辛庄校区,几年前上《鲁豫有约》,谢园说,有幸成为北京电影学院78级的一员,成为那一代人,「这一生不枉此行,不虚此行」。旁边的鲁豫这时候可能觉得可以来点儿情绪、上上价值,但谢园是那种根本刹不住车的采访对象,他紧跟着捎上句俏皮话儿,能参与那样一个时代,是「汽车轧罗锅儿,死了也直(值)了」。

在电影学院,谢园跟何群等几个人组织了一个名为「工农兵评论员」的影评小组,当时拍了什么新电影,北影小礼堂是所有导演都要面临的第一关。谢园沉迷学生时代那种无所畏惧的单纯和冒犯,有些老导演带着片子来,老先生们用的都是老方法,经常上句台词没说完,谢园和同学们都跟着猜出了下句台词,然后一点不留情面地起哄,臊得老人们恨不得找个地缝儿钻进去。

谢园毕业后留校任教,当时老师对他的评价是「形象一般、没有演技」,经历了一段小小的迷茫时期,谢园在电影学院宿舍的墙上写了一句话勉励自己,「你不要总是抱怨」,后来被导演系的同学谢小晶看到,谢小晶丢给谢园两个字——「无聊」。这两个字让谢园受用终生,这是他们那代人的底色,颓废失落什么的都是瞎矫情,得行动,得往前冲,得时刻准备着干票大的。

谢园第一个重要角色是张军钊的《一个和八个》,这部影片是公认的第五代导演开山之作,当时78级初出茅庐,带着初生牛犊不怕虎的莽撞和决心。几年前的那次节目,谢园眉飞色舞地告诉鲁豫,这电影拍得特悲壮,那个时候担任摄影师的张艺谋扛着国产摄影机江光,「那镜头齐着地面,摇到太阳」,配合前面的音乐「红日照亮了东方、照亮了东方」,他边说边比划,用尽浑身解数想让旁人跟着重回那个激动人心的时刻,谢园还学起后来看到这部电影时的陈凯歌,「我记得凯歌咬着后槽牙说,『行!这一代人就算来了!』」

谢园参加《鲁豫有约》

3

而《孩子王》中的「老杆」则让他触及了艺术世界至高的单纯。他离世的消息传出后,众多业内好友表达了哀思,人们选取最多的一张照片是《孩子王》中谢园的一张笑脸,枯瘦的一张脸上,突然冒出的一个重新活过来般的笑容。

第四代导演、北京电影学院导演系教授郑洞天曾在上世纪八十年代撰文,称《孩子王》是「第五代的人的证明」,按照原著作者阿城的说法,他小说中人的经历,「不超过任何中国人的想象力。大家怎么活过,我也怎么活过,大家怎么活着,我也怎么活着。」《孩子王》之前,第五代的作品呈现出一种咄咄逼人的冷峻,但真正到了在《孩子王》中表达自身的时候,他们反倒平静了。

郑洞天为这份平静感到欣喜,那时他觉得第五代走向了真正的成熟,「他们从红土地走来,然而他们说,这经历只是历史的一次例行安排。有没有他们去,那土地上的生活都只管在着,与其说他们介入了红土地,不如说红土地收养了他们。每一代人被收养的方式不同,但这并不重要,重要的是生活教会人懂得了思考。这样,经历就成了文化,又一代人把自己放到了整个人类的文明进程当中。」

2005年,恰逢中国电影百年,谢园在接受《新京报》采访时被问到自己最满意的一部作品,回答是:《孩子王》。在那次采访中,他呈现给大众一个已经遥远和陌生的谢园,他收起平常的搞怪,言谈中甚至透出一股信念和庄严,「我很有幸的拍了一部最纯粹的电影《孩子王》,尽管后来我也拍了很多糟糕的电影。但是我这样一个演员拥有过那样一部纯粹的电影,《孩子王》非常的深情和深邃。它始终没有强调个人,个人消化在大自然中,这个人不断地反躬自问:我到底是谁,我在做什么。一整部片子都在进行真诚的自我忏悔,每个人都有责任,都该负责任。」

《孩子王》中有段看似没有意义的台词,谢园开始教孩子们读,接着大家越来越整齐划一、越来越短促有力地喊,「从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚讲故事,讲的什么呢?——从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚讲故事,讲的什么呢?——从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚讲故事,讲的什么呢?——」

《孩子王》平静地呈现了历史和命运,呈现一代人的失语与无语,呈现他们那代历史之子不能细说、又不能不说的隐秘心事,这些心事既是第五代的,也是千秋万代的,这其中是千百年平静又沉重的循环,它告诉所有人,他们经历的伤痛、荒谬、不可挽回的摧毁和重塑,「只是历史的一次例行安排」。

在电影中,谢园很多次想跟一尊石碾较劲,但石碾太沉,瘦成竹竿的他无论用什么办法,除了木质转轴有气无力地吱呀几声,石碾岿然不动。当老杆最终被驱逐,他玩笑似地踏上石碾,顺从地从它身上滑落,继而向云雾和深山走去,远处山还是山,云还是云。《孩子王》最后定格于一场大火,火光冲天,伴着崩塌和摧毁的声响,谢园的声音重新出现,依然念着那则绝望的咒语,「从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚讲故事,讲的什么呢?」——这声音似乎在提醒所有人,那场震撼的大火,不过是又一次「历史的例行安排」。

《孩子王》中的谢园

4

谢园对《孩子王》极为珍视,「这是一部作者的电影,没有任何其他的企图,不为了消费者不为了商业。甚至电影的拍摄要求都可以抛弃,我们的表达不需要任何束缚。我们只要无限的忠诚,这是纯粹的内核和依托。」

这样的纯粹注定不能长久,也注定会是终生照亮生命的存在,谢园形容那群人的纯粹,「当年我们的真诚是一扎就疼的……而现在无论我们怎样针灸都无法触到那个穴位了。」

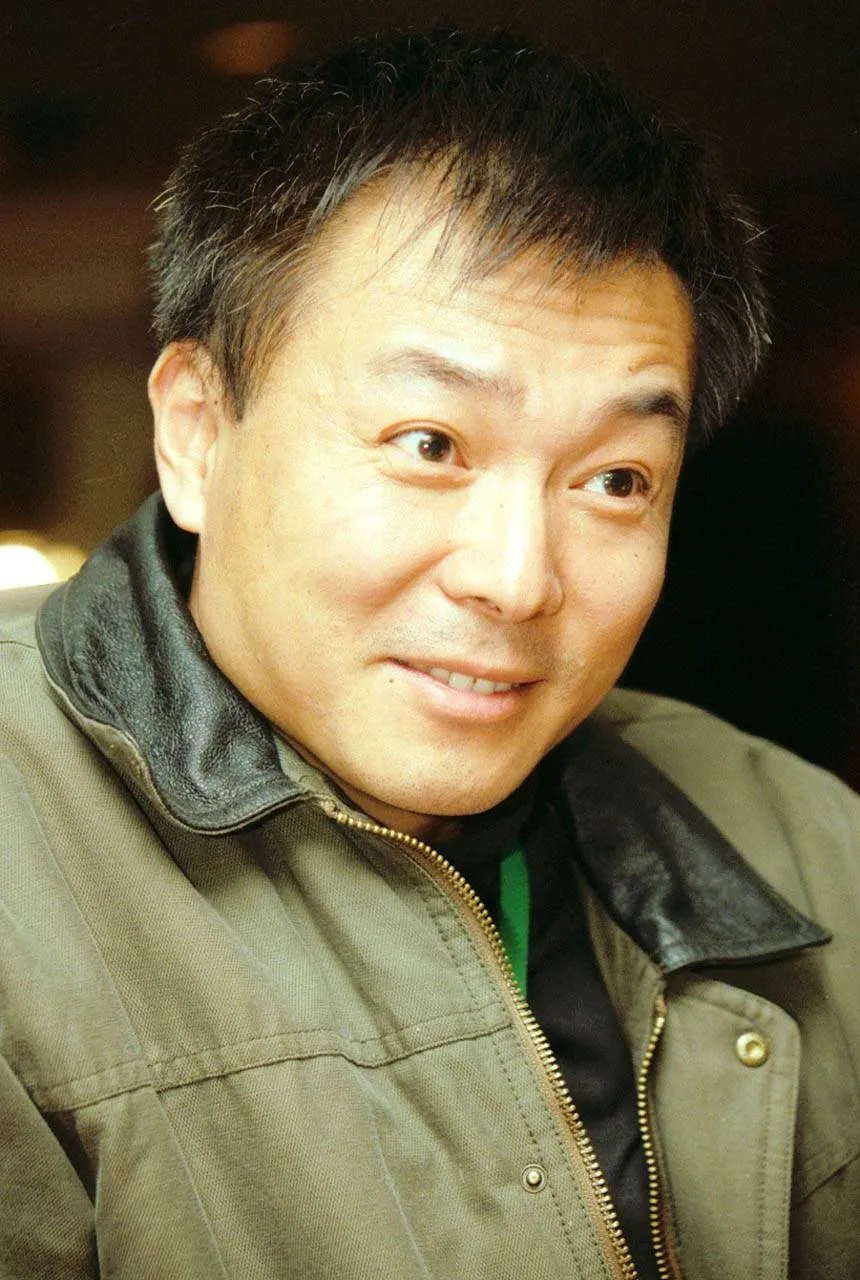

1990年,谢园写了一篇名为《他叫陈凯歌》的文章,文中写到了他们拍摄《孩子王》的趣事,也写了自己对这部电影没能斩获戛纳的遗憾,「本是相当优秀的影片,一时间里却声名狼藉。」

谢园为陈凯歌不平,但也没掩饰各自的失误、狼狈和虚荣,那是大家可以掏心窝子的年代,《孩子王》的挫败对当时的陈凯歌、对剧组所有人都是一个巨大的伤害。谢园也写到了自己的一次哭泣——

去法国,有我一生最难忘的时刻,当凯歌在美国听说我没资格去,又身单力薄不可能争得这份权利,立即打电话来:「22个人组成代表团去法国绝不可以没有谢园的名字,他为塑造『孩子王』的形象,三个月没洗澡,春节不过一个人守在景地上,如若他不去我自然也不能去!」

我像是25年没落泪了,这一回却形同妇人,我不是感慨那电话,而是感慨日月已经交换到了今天,居然还能存住如此之稀世的品格……这实质已经引出一个主题,也是我始终认定的:陈凯歌与《孩子王》,特别是他苦苦追求并追求得不彻底的东西,不过是一个遥远的神话。

细数中国电影的命运伏线,《孩子王》在戛纳的遭遇是一个突兀而过早休止的分杈。所有人都曾对《孩子王》寄予厚望,用今天的眼光去看,《霸王别姬》之后的成功,是一种市场和艺术规则之内的平衡和圆满,透着对崭新游戏规则的配合与顺从。《孩子王》则是从我们的土地和民族苦难深处,兀自生长出的一根枝桠,电影结尾的那场大火,焚毁了一代人的赤诚和心事,这赤诚和心事既没在国际电影节上得到预期的褒奖,也没在他所渴望的本国观众群中得到应有的回声。

对谢园、对陈凯歌,乃至对同时期的中国电影来说,这又是「历史的一次例行安排」,送别八十年代之后,这代人经历了巨大的荣耀和随之而来的跌落,他们披着名与利的纸枷锁,背负着电影带给他们的荣耀和伤痛踉跄前行。

进入九十年代,一代电影人开始在市场大潮的冲击下摇摆挣扎,谢园自己也开始转型。八十年代,他那张棱角分明的面孔是一代人青春岁月的代言,那张脸上有过茫然、震惊、哀痛、得过且过、听天由命与无可奈何。上山下乡的一代人回到灯红酒绿的都市,在新的时代书写新的故事。这一切最终化为宝财哥那句用陕西方言嘟囔出的经典台词,「额说春花啊,你怎么进城不到半年,学得是又反动又黄色?」引得台下观众笑倒一片。

谢园与陈凯歌在戛纳

5

关于第五代和而后大家经历的世事,谢园一直有清醒的认知,2005年接受《新京报》的那次采访,他回答了关于激情消失的问题,「我觉得在1994年就结束了,芝麻已经开不了那扇门了。这不是别人的问题,不是政治不是市场,是我们自己的问题,我们自己心灵的窗户已经焊死了,今生不会有余地再次打开了。」

至于不会再开启的原因,谢园视之为一种能量守恒和命中注定,「我们在最青春的时候浑身赤裸的在冰天雪地里呼喊过一会,寒风刺骨,痛快淋漓,至今每每想起来都是痛至心扉的感觉。而当你再次刻意去呼喊的时候就不会有这样的力量了。头一回78班的释放弄大发了,弄伤了。余下的日子就像《麦田守望者》的作者塞林格说的,『一个成熟的男人懂得委曲求全地活下来』,我想这是反语,『一个明智的人选择在他的巅峰时刻遂性而去。』虽然我们的生命在延续,但是我们最灿烂的时刻和意义可能已经失去了,委曲求全活下来的就是炒冷饭而已。」

后来正如谢园所预计的,时代换了新的宾客,一代人的志气和梦想风流云散,他们中有人偶尔在娱乐节目扮作德高望重的吉祥物,有的跟着潮水一同退去,深藏功与名。有的带着旧日的残梦卷土重来,尽力冷眼看待这已经变幻了不知多少轮的人间。也有的像今天的谢园一样,突然告别,来追悼会的机会也不给大家留,列位继续,爷不玩了。

谢园的通透豁达,让他在度过生命的巅峰期之后,依然活得畅快自在。艺术家的活法太苦,这苦让葛优自己去吃算了,他跟梁天早早就意识到,眼前已不是他们的时代,两个贪玩的家伙一个开饭馆儿,一个下围棋,把日子过出了另一番滋味。偶尔一起上节目,回忆回忆从前的日子,两个人互相挤兑各自不靠谱和拍烂片,没有认真的机会,稀里糊涂活着也没什么不好。

谢园非常喜欢《孩子王》中的一段叙述,「学了很多字却不知生活是什么,什么是生活呢?就是活着,活着就得吃,就得喝,所以,这个活字,左边是三点水,右边是个舌头。」

大概最亲近的朋友才最能明白他的轻快,在葛优后来回复媒体的一则短信中,葛优说起的都是谢园给大伙带来的欢乐,喝酒打麻将,编排的段子回味起来都能让人笑喷。「琢磨事儿的形态也非常人:躺在那儿,看脸是沉睡的,再看脚是叠在一起不停地晃着。」有回打麻将赢了葛优的钱,去买了双鞋叫「葛优鞋」。总之朋友们中间的谢园,一直是欢快的,生动的,什么时候都能让大伙儿感到松快和高兴的。

吃着,喝着,玩儿着到了六十多岁,老天突然开了这么个玩笑。所以回到开头,虽然死亡总归是件悲伤的事,但依照谢园的脾气秉性,大约不愿意任何人为他过多伤心。关于自己最向往的活法,有次节目中谢园罕见地夸起梁天,他说:我特羡慕梁天同志这样的人生,他不是,抱起一个钱罐子, 每天晚上在这儿数,没有,他是有一种,我今天出海了,至于说回得来回不来,他还管他呢!海到无边,天就是岸,嗨!

参考资料:

谢园,《他叫陈凯歌》新京报,《第五代巅峰已过 我们的心灵已经焊死》郑洞天,《从前有块红土地》,《当代电影》,1988年第一期戴锦华,《断桥,子一代的艺术》《鲁豫有约》、《非常静距离》、《超级访问》等节目片段