龚鹏程 | 我玩过《西游记》,留神!

Original 龚鹏程 龚鹏程大学堂 6/30

年轻人都爱写小说。我先是编故事自己玩,上大学后又参与了电影制作。

为了兼顾政治正确和市场,先拍《廖添丁》,讲台湾乡野传奇。我写的片头题名,挂满大街小巷。

接着又找柯俊雄、杨丽花两位天王巨星拍《林投姐》。尤其杨丽花向来反串歌仔戏小生,这次恢复女儿身演台湾乡野传奇版的"王魁负桂英",很令人好奇。

但电影看来是不能继续玩了。我刚考上研究所,仍有课业需要务实,不能没日没夜在梦工厂造梦。

而那时的气氛,却是还要将传统文化落实于乡土社会的。因此虽回归校园,仍不能不伸出一只手来写通俗的文学作品赏析。诗词歌赋,半评说半创作。

我参与的几套丛书中,1981年出版的《历代经典宝库》六十册规模最大也最轰动,是一时文化盛事。当时广邀各校教授名家来为青少年推介经典。翻译、注释、提要、编选、改写,无所不用其极。

其中,黄庆萱老师让我负责改写《西游记》,他来审校。我正忙,乃又拉上大学室友林明峪。

为何要如此大费周章?

《西游记》大家从小看着玩, 人人都觉得很熟悉,也不觉得难,却不知其复杂。《西游记传》7万字,《唐三藏西游释厄传》13万字,唐僧本《唐僧西游记》40万字,杨闽斋本《新镌全像西游记传》46万字,世德堂本62万字,现在很多人看的人民文学出版社《西游记》竟有86万字。里面差异大得不得了,而且是愈来愈多。

所以我的改写,首先是要确定基本框架,不同版本需要互补。

篇幅又不能太长,八十一难,情节、人物、妖怪相似或类型相近者,都需要归并。

传统小说其实还是种复合文体,诗词歌赋、敷叙唱词、写景丽句、铺排駢偶都极多,对烘托人物、过场衔接、总叙事况、寓示意义等等非常有帮助。但现在能不能保留、保留多少、不保留之后如何替代、如何换个笔性去写,在在需要斟酌。

《西游记》这种"天路历程"式的小说,都是表一层、里一层,披衣着鞋,内藏密意。给青少年看,是只显示衣衫帽袜,还是该让其体会其中义理?

总体上,当然是要略形取神。但却不能把一幅肖像画改成了漫画;稍减丰腴,也不能把胖大和尚变成了休粮道士。这,都非易事。

要知道,这是为青少年介绍经典,不是“大话西游”之类可以无厘头、搞笑、瞎掰。故虽改写,仍须让人知其脉络、得其神气,故比自己纯创作更有挑战性,很考验我的小说写作能力。

而《西游记》一般人最难掌握之处,却正在此。

因为《西游记》及其故事本来只是个宗教文本,读的人都从宗教上去掌握。明清时期《西游释厄传》《西游证道书》《西游真经》《西游原旨》《通易西游正旨》这些书名就是明证。作者呢?向来都说是大道士丘处机!

因此它绝不能简单地看成是个佛教故事。也不仅仅是道教的。

已被证明是元代的《佛门西游慈悲宝卷道场》《佛门取经道场·科书卷》即有「二郎爷,忽想起,无生父母」等语,又说二郎神劈山见母。明代《深根结果宝卷》《销释科意正宗宝卷》亦讲西游故事、真空老祖、明心见性。可见在所谓吴承恩之前,罗教早就以此书宣教了。

这些宗教内容与渊源,近代人实在搞不懂,所以胡适鲁迅起来全盘否定,说其中并无宗教含义,只有些滑稽意味和玩世精神。作者則改派给吴承恩。

可是显然这样说也没阐发出《西游记》有什么文学价值。而事实上,视它为文学文本、从文学艺术角度去欣赏它的人亦最少见。

首先以文采推重《西游记》的,是明末叶文通托名李卓吾评点的本子。书首题词说:"文不幻不文,幻不极不幻。文章之妙,《西游》《水浒》实并驰中原。今日雕空凿影,画脂镂冰,呕心沥血、断数茎而不得惊人只字者,何如此书驾虚游刃,洋洋洒洒数百万言而不复一境、不离本宗? "评点,则在这个原则之下具体说明它的文学性。

后来才有人认为它犹如古文家「文以载道」般,以文字之巧、章法之奇来让人深入理窟:"《西游》是把理学演成魔传,又由魔传演成文章。一层深似一层,一层奇似一层。《西游》一书,不唯理学渊源,正见其文法井井。真文境之开山、笔墨之创见。 "

五四运动以来,却又因反对古文,《西游记》文法之妙也因而几乎没有人再去考究。勉强说,只说它是神话或滑稽玩世。

这当然都是可笑的。

《西游记》之文学价值被严重低估了。我之改写,想做的,便是重新从文学上来把握它,让它的语言能被现今青年所能接受。原著章法奇幻、烟云缭绕,我仅能示之以清整;补西游、续西游、后西游、新西游之凿幽入幻、各存寄寓,我也愧乎未能。大约仍只如电影剧本对原著的改编罢,在我的写作生涯中,添了一段远游的旅程。

书出版时,加了个"取经的卡通"的副题,用小牛皮精装,很炫。

这段旅程,出于意外。虽然好玩,却总有点爱丽丝跌入梦境的感觉,故在我的著作目录中几乎都没提起。但它就像酒窖,可能才是教堂修道院隐匿的心脏,也酿出了始料未及的好酒。

在我,本只是玩玩,但出版社很欣赏,竟延揽我进编辑组,负责跟只会写学术论著的教授们沟通,提示他们如何写作。这也使得我后来几十年继续在做这种"古典今读"的工作。 《历代经典宝库》在大陆几次再版,也都由我代表这套书来做推介。

而仍沉浸在小说气氛中的我,对小说的理解当然也就更多了。很快,1984年我就出版了《中国小说史论丛》。这种小说研究,因有改写《西游记》的经验,幸而不至于像陈寅恪谈崔莺莺、胡适谈《红楼梦》那么外行。

当然,最能继续品尝的,仍是《西游记》本身这款佳酿。因为最好的学习,就是仿拟、改写,深入文心,在一字一句之中揣摩斟酌,跟学书法临帖似的。没这工夫,纵使看得再多,终究上不了台,亮个身段都要露怯。

种子,是植物最干燥的部分。

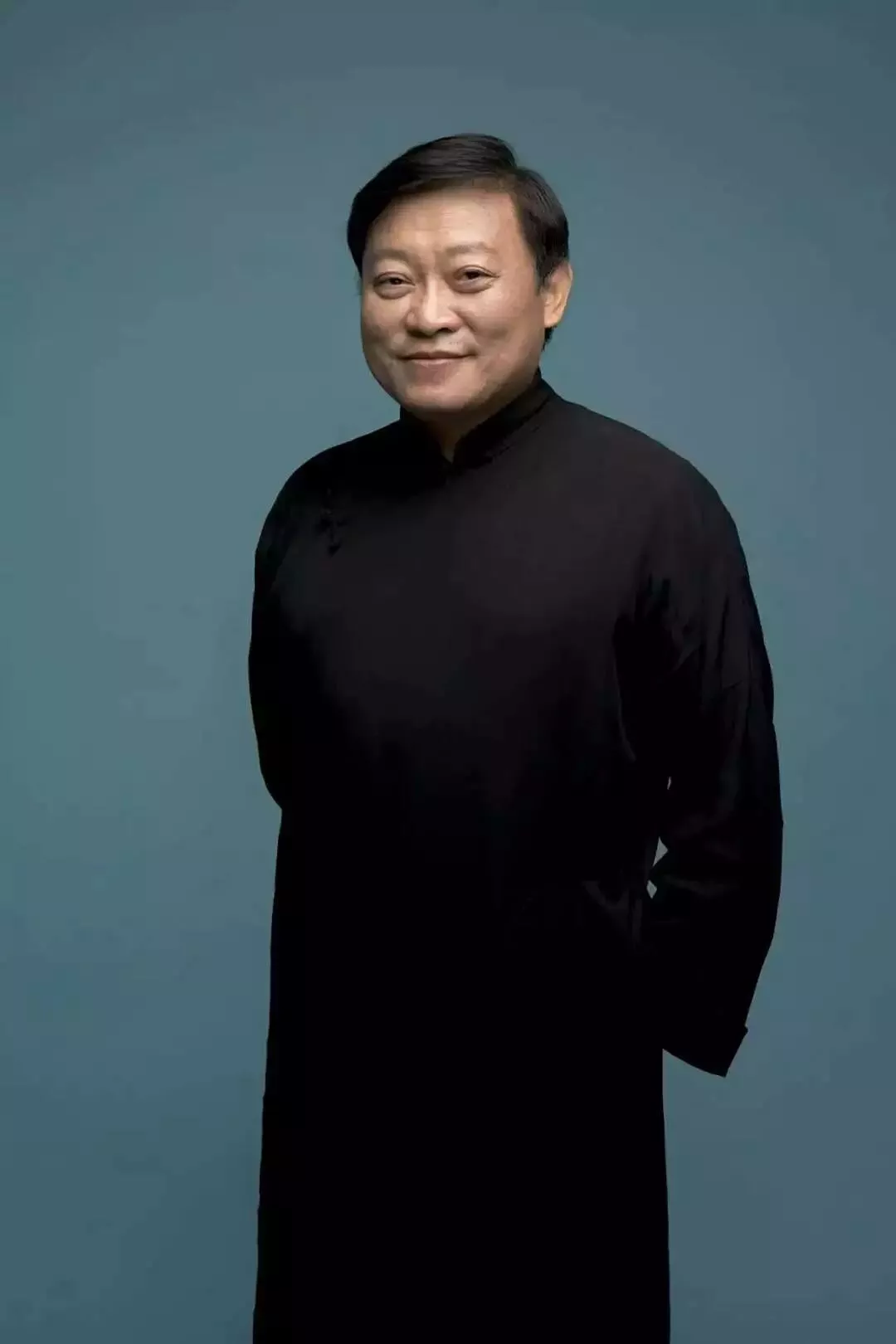

龚鹏程

龚鹏程,1956年生于台北,当代著名学者和思想家。著作已出版一百五十多本。

办有大学、出版社、杂志社、书院等,并规划城市建设、主题园区等多处。讲学于世界各地。并在北京、上海、杭州、台北、巴黎、澳门等地举办过书法展。现为美国龚鹏程基金会主席。