十年一觉扬州梦

Original 广陵渔父 渔父乱弹 2 days ago

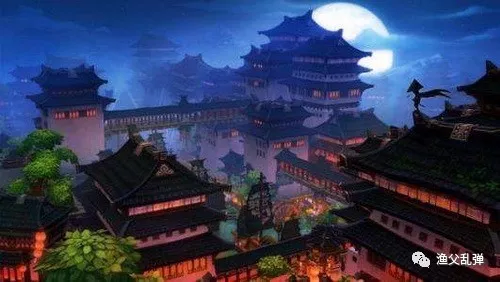

“扬州雄富冠天下。”(《新唐书·高骈传》)

“江淮之间,广陵大镇,富甲天下。”(《旧唐书·秦彦传》)

繁华富庶的扬州,不仅吸引商贾富豪,更吸引文人墨客,他们纷纷慕名而来,或寄情山水,或寻访友人,或为功名拜谒诸侯,同时也写下大量咏吟扬州的优美诗篇。

据扬州大学李坦先生主编的《扬州历代诗词》所载,仅唐代便有158位诗人共计435首咏吟扬州的诗篇,其中著名诗人有骆宾王、张若虚、孟浩然、王昌龄、李白、高适、刘长卿、韦应物、孟郊、卢仝、张籍、刘禹锡、白居易、李绅、徐凝、张祜、杜牧、温庭筠、皮日休、韦庄等几十位。

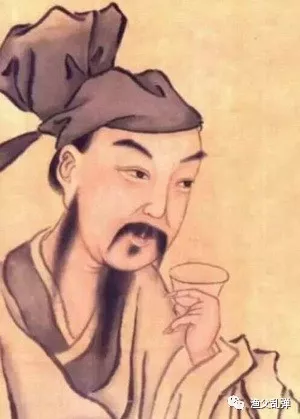

杜牧应是咏吟扬州最多的唐代诗人,他至少为扬州写下《扬州三首》、《题扬州禅智寺》、《将赴宣州留题扬州禅智寺》、《寄扬州韩绰判官》、《赠别二首》、《遣怀》、《隋苑》、《隋宫春》等十多首诗作。最为我们所熟悉的诗作,当数以下几首:

“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”(《赠别》)

“落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。”(《遣怀》)

“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”(《寄扬州韩绰判官》)

杜枚(803-约852),字牧之,号樊川居士,京兆万年(今西安)人,唐代杰出的诗人、散文家。杜牧在家族中排行十三,被称为“杜十三”。因晚年居长安南郊樊川别墅,又称为“杜樊川”。杜诗以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高,与李商隐并称“小李杜”,以别李白与杜甫。

杜牧出身官宦之家,祖父即中唐政治家、史学家杜佑(735年-812年,字君卿)。杜佑历任济南参军、江淮水陆转运使、户部侍郎、岭南节度使、淮南节度使等职,贞元十九年(803年)升任司空、同平章事(宰相)。杜佑著有《通典》二百卷,创立史书编纂的新体裁,开中国史学史之先河。父亲杜从郁,贞元末年因父功迁太子司议郎。元和初,转左补阙,因为宰相子,不合为谏官,乃降授左拾遗,后再改秘书丞,终驾部员外郎。杜从郁仕不如父,才不及子,一生默默无闻。

据缪铖《杜牧传》载,杜牧曾先后两次来扬州。第一次是大和七年(833年)四月至大和九年(835年)年初或年中,两年左右。第二次是开成二年(837年),从初夏到秋末,大约半年。

扬州城里,还有没有你这样的好朋友

杜牧第一次来扬州,与李白、孟浩然等人不同,他们或慕名而来,或寄情山水,或寻访朋人,或为为功名拜谒诸侯。杜牧来扬州,纯属工作调动。

大和二年(828年),26岁的杜牧进士及第(唐代凡参加进士考试者均称“进士”,考中者称“进士及第”),授职弘文馆校书郎、试左武卫兵曹参军。同年十月,杜牧随江西观察使沈传师(769-835)去洪州(今南昌),任江西团练巡官。杜家与沈家,不仅是世交,而且是姻亲。沈传师之妻,是杜牧祖父的表甥女。大和四年(830年)九月,沈传师调任宣歙观察使,杜牧亦随其去宣州(今安徽宣城)。

大和七年(833年)四月,沈传师被内召为吏部侍郎。恰好,前宰相牛僧孺(779-848)出任淮南节度使(治所扬州),他不仅与杜牧相识,更欣赏杜牧才华,便以淮南节度使之名征召杜牧。于是,杜牧来到了扬州,先任节度推官(负责案件讼诉的小官),后任节度掌书记(类似现代的机要秘书)。

事实上,杜牧来扬州任职之前,就已经受沈传师之命,来扬州拜候过牛僧孺,时间是大和七年(833年)的春天。因为杜牧这次在扬州时间很短,且不久之后便来扬州任职,一般都忽略不计。

扬州不愧江淮繁华之地。《太平广记》载:九里三十步的长街(杜牧诗言“春风十里”,已近写实),娼楼林立。每到傍晚,万盏红纱灯齐明,辉煌的灯火照亮整个天空。珠翠满身的妓女,摩肩接踵,挤塞路口,远远望去,宛如仙境。诗人张祜来扬州时,目睹此景,禁不住赞叹道:“十里长街市井连,月明桥上看神仙。”(《纵游淮南》)

初到扬州的杜牧,而立刚过,正值魅力大叔年纪。生性风流、精力充沛的杜牧,每天工作一结束,便去长街消磨。当然,每次出门,杜牧都会避开牛僧孺的视线。毕竟公职人员,经常去那种地方,影响不好。

大和九年(835年)年初或年中,杜牧被朝廷任命为监察御史。赴长安任职前,牛僧孺在节度使府中为杜牧设宴饯行,并告诫他说:“以你通达处事的气概,一定能走上坦途。然而,你风流不羁的性情,却让我忧虑,或许也会对你的身体有所伤害。”杜牧连忙分辨道:“所幸我平常能检点自己的行为,还不至于让您担忧吧。”牛僧孺闻言,笑而不答,让侍从拿来一只小书箱,在杜牧面前打开,里边全是街头巡卒关于杜牧行踪的密报,多达一百几十张。上面都这样写着:某晚,杜书记去某家,没有不安全情况。某晚,在某家赴宴,情况与上次一样。杜牧看罢,惭愧不已。(《太平广记·杜牧》)

原来,牛僧孺发现杜牧总是流连娼楼妓馆,既不想扫他兴,又担心他出事,便专门派出三十名士卒,改换服装,悄悄跟在他身后,暗中保护,以防不测。如此两年下来,杜牧竟全然不觉。

这个牛僧孺,看来还是个搞情报工作的高手。牛僧孺去世后,杜牧曾为他写过墓志铭,极力称赞他的美好德行,想必是报答他的知遇之恩吧。

牵挂你的人,是我,还是我

杜牧有个弟弟叫杜顗(807-851,字胜之),比他小四岁。

大和八年(834年),宰相李德裕(787-850)出任镇海节度使(治所润州,即今江苏镇江),27岁的杜顗被召为巡官。杜牧得知后,特意为他作《送杜顗赴润州幕》一诗:“少年才俊赴知音,丞相门栏不觉深。直道事人男子业,异乡加饭弟兄心。还须整理韦弦佩,莫独矜夸玳瑁簪。若去上元怀古去,谢安坟下与沉吟。”杜牧深信才华出众的弟弟一定能胜任其职,并告诫弟弟不能急躁、不能消沉,更不要骄傲。关爱之情,溢于言表。(韦弦佩,《韩非子》:“西门豹之性急,故佩韦以缓之;董安于之心缓,故佩弦以自急。”玳瑁簪,《史记·春申君列传》:“赵使欲夸楚,为瑇瑁簪,刀剑室以珠玉饰之,请命春申君客。春申君客三千馀人,其上客皆蹑珠履以见赵使, 赵使大惭。”)

太和九年(835年),李德裕被贬至袁州,杜顗移居扬州。淮南节度使牛僧孺欲征召杜顗。杜顗因牛僧孺和李德裕是异党,且李德裕正在贬谪中,不愿有负李德裕,便拒绝了牛僧孺的征召。

这里,先简单介绍一下晚唐时期最重要的党派斗争,即牛李党争。

牛李党争,即以牛僧孺、李宗闵等为领袖的牛党与以李德裕、郑覃等为领袖的李党之间的争斗。斗争从唐宪宗李纯(805-820年在位)时期开始,到唐宣宗李忱(唐宪宗李纯第十三子,846年-859年在位)时期结束,持续时间近40年。唐武宗时,李党达到鼎盛,牛党纷纷被罢免;唐宣宗的前期,李党纷纷被贬谪到地方为官。最终,以牛党苟延残喘、李党离开中央而结束。唐文宗李昂 (826年-840年在位)面对牛李党争,曾无奈地发出“去河北贼易,去朝中朋党难”的感叹。

杜顗自幼有眼疾,成年后非但未愈,反而不断加重。开成二年(837年)春,已调任东都洛阳(东都由隋炀帝始建,唐初废,唐高宗复建。武则天在位时,曾常住洛阳,一度改名神都)的杜牧,得知杜顗眼疾恶化的消息后,非常担忧,便告假南下。为给弟弟治疗眼疾,杜牧还特意请同州(今陕西大荔)著名眼医石公集与自己一同去扬州。

开成二年(837年)的春末或夏初,杜牧和石公集到达扬州。

杜牧本以石公集能治愈弟弟的眼疾,不料他对弟弟的眼疾竟无能为力。

或许因为弟弟眼疾的缘故,二到扬州的杜牧,虽说故地重游,却再无昔日豪情兴致。所居之地,亦非繁华闹市,而是城东郊外的禅智寺。每日所见,不过是青苔、白鸟、暮霭、斜阳:“雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。青苔满阶砌,白鸟故迟留。暮霭生深树,斜阳下小楼。谁知竹西路,歌吹是扬州?”(《题扬州禅智寺》)

唐代制度,“职事官假满百日,即合停解”。为照顾弟弟,杜牧无法回京复职,只得放弃监察御史一职。

这年五月,牛僧孺由淮南节度使调任检校司空、东都(洛阳)留守,而继任者则是李德裕。杜顗原是李德裕的幕宾,于是又被李德裕召为淮南支使,兼监察御史。然而,杜顗眼睛已经失明,无法就职。

虽然杜牧做过牛僧孺的幕僚,杜顗做过李德裕的幕僚,但兄弟二人都无意参与党争。或许正因为如此,即便杜牧才华比其弟更高,李德裕还是不愿用杜牧。逗留在扬州的兄弟二人,等于都已失业。所幸当年杜牧参加科举考试的主考官崔郾的弟弟崔郸,此时正在宣州任宣翕观察使,杜牧便给他写了一封信,并献上自己近期诗作。崔郸收到信后,随即召杜牧为宣州团练判官。于是,杜牧便带着杜顗和眼医石公集,由扬州前往宣州。

离开扬州时,杜牧写下《将赴宣州留题扬州禅智寺》一诗:“故里溪头松柏双,来时尽日倚松窗。杜陵隋苑已绝国,秋晚南游更渡江。”(杜陵,即西汉宣帝刘询陵墓,位于西安市三兆村南;隋苑,隋炀帝所建,即上林苑,又名西苑。《一统志》载:扬州隋苑,在江都县北七里。)

江湖落魄,十年一梦

开成三年(838年)冬,杜牧迁升左补阙、史馆修撰。杜牧将赴长安任职,最不放心的还是弟弟。恰好,堂兄杜慥任江州刺史(治所浔阳县,即今九江市)。开成四年(839年)春,杜牧将弟弟和眼医石公集送至江州,委托堂兄照顾,只身北上长安。

此时,杜牧人近中年,回首半生,不免为自己蹉跎时日、沉迷声色的生活而悔恨,于是写下《遣怀》一诗:“落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。”

杜牧先后两次来扬州,时间至多不过三年,诗中的“十年一觉扬州梦”,是否与“二十四桥明月夜”一样,只是虚指?

“十年一觉扬州梦”,虽非实指,也非虚指,而是代指。从大和二年(828年)十月随沈传师去江西洪州,到开成四年(839年)春由宣州回长安,除去中间一年多在长安和洛阳任监察御史外,杜牧做了整整十年的幕僚。杜牧曾在《上刑部崔尚书状》中言:“十年为幕府吏,每促束于簿书宴游间。”

“十年一觉扬州梦”,其实就是“十年辛苦幕府吏”的代指。

如果因为《遣怀》,便以为杜牧只是一个沉缅酒色、胸无大志的花花公子,那就太冤枉诗人。如果我们读过杜牧的《阿房宫赋》、《过骊山》、《感怀诗》、《史将军二首》以及《闻庆州赵纵使君与党项战,中箭身死长句》等诗文,就会发现他其实更是一个忧国忧民、志向远大的热血男儿。

杜牧不仅文学才华出众,政治才华也相当出色。杜牧十多岁时,正值唐宪宗讨伐藩镇。读书之余,他开始关心军事,曾专门研究过孙子,写下十三篇《孙子》注解。二十五岁时,写长篇五言古诗《感怀诗》,表达他对藩镇问题的见解。然而,晚唐牛李党争、藩镇割据的混乱局面,杜牧纵有报国之心,亦难有所作为。

“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”。杜牧不过是用放浪形骸的表象,掩饰了孤独苦闷的内心。

唐宣宗大中六年(852年)冬,杜牧因病离世,年仅五十。