杨炼:一只澳大利亚箱子

Original 智岚 智岚JASON视文采风 5/22

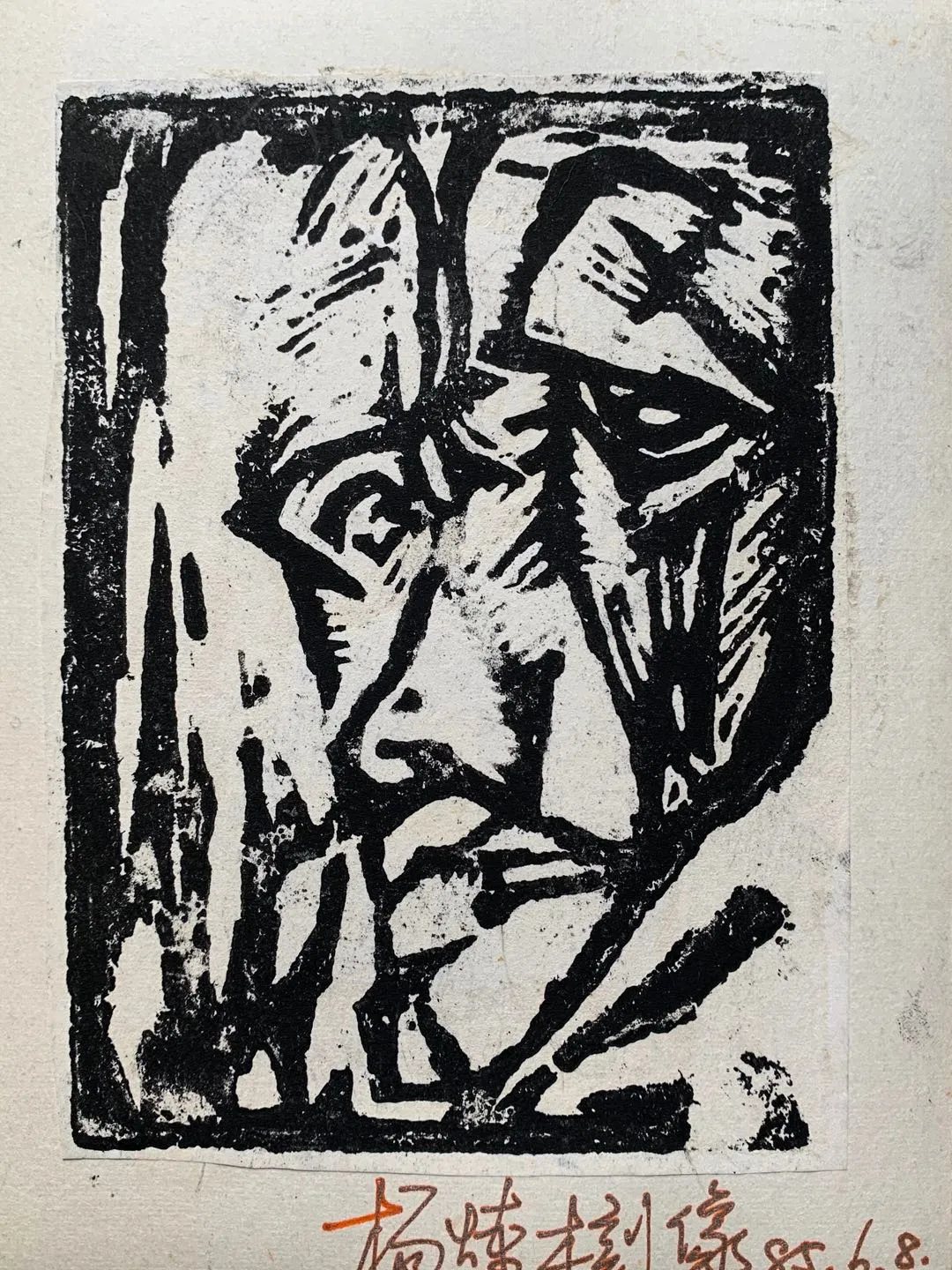

杨炼木刻肖像:甘少诚 作

◎ 名家琐忆 ◎

一只澳大利亚箱子

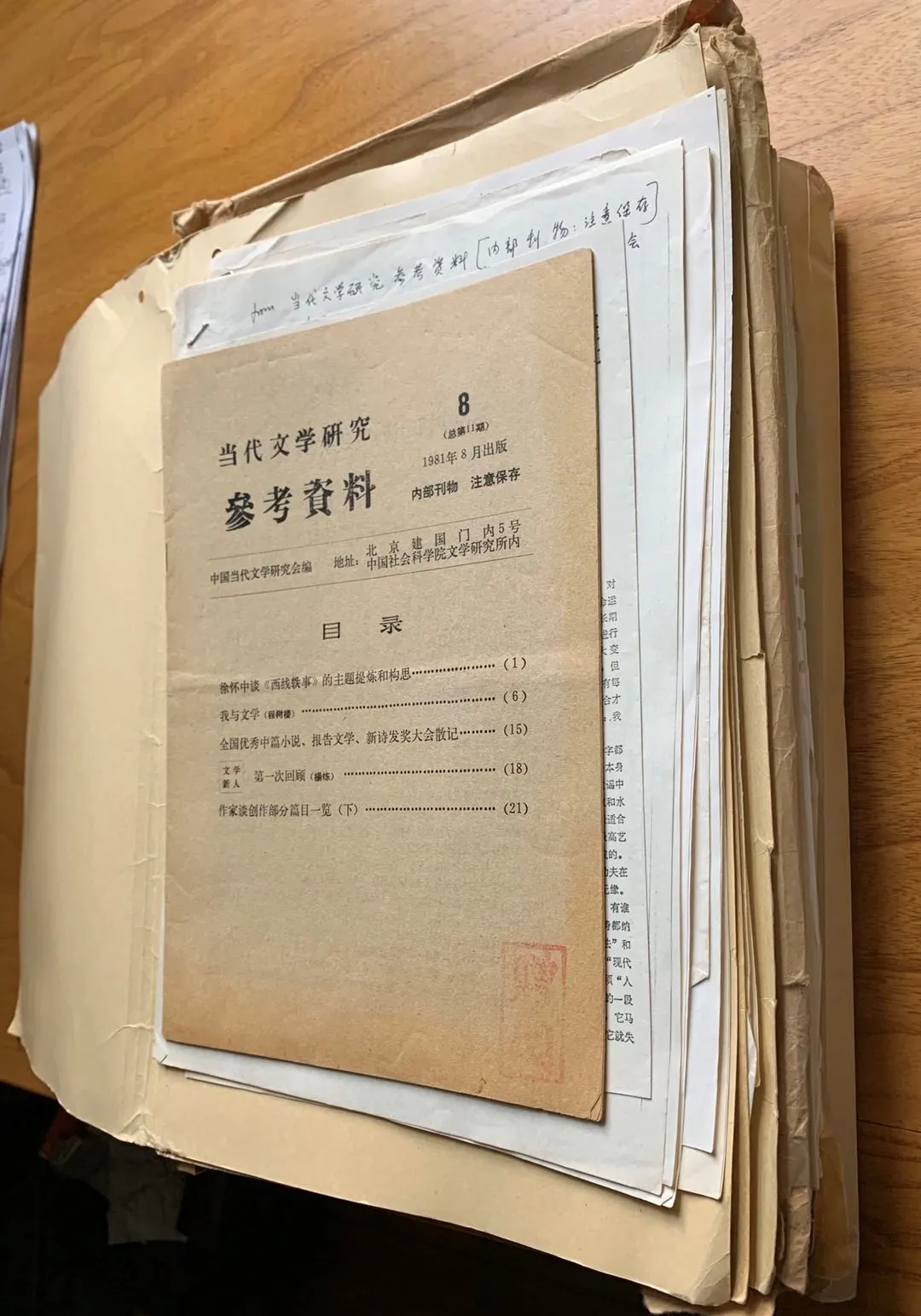

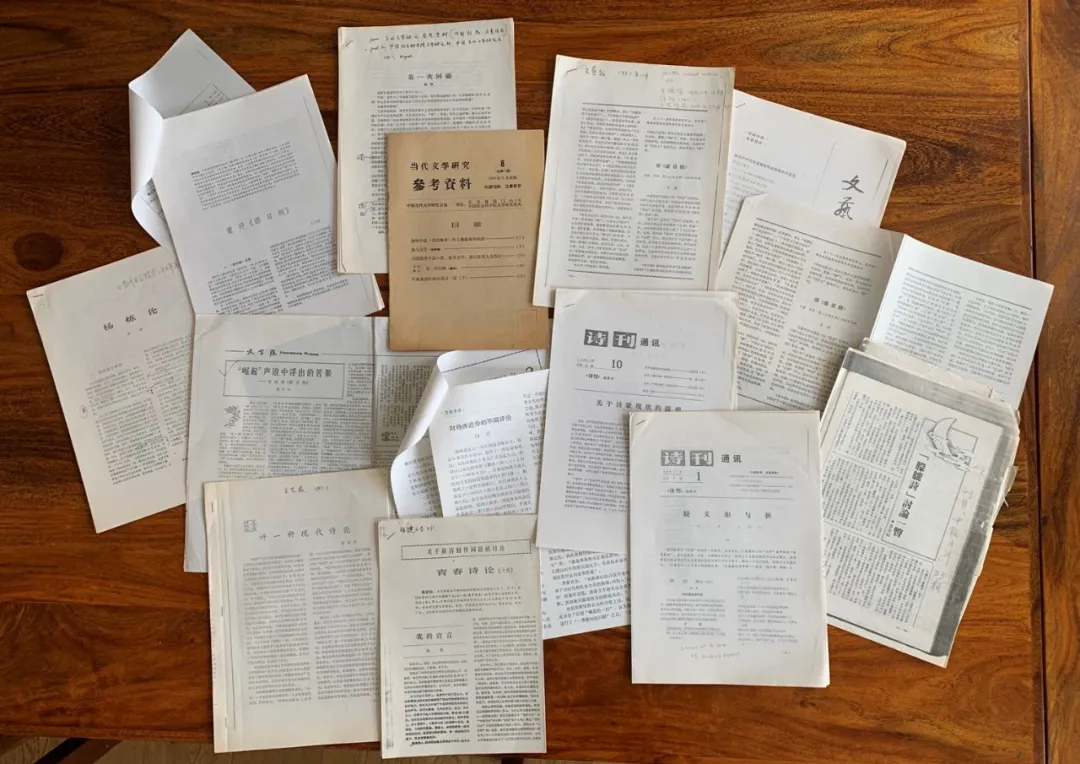

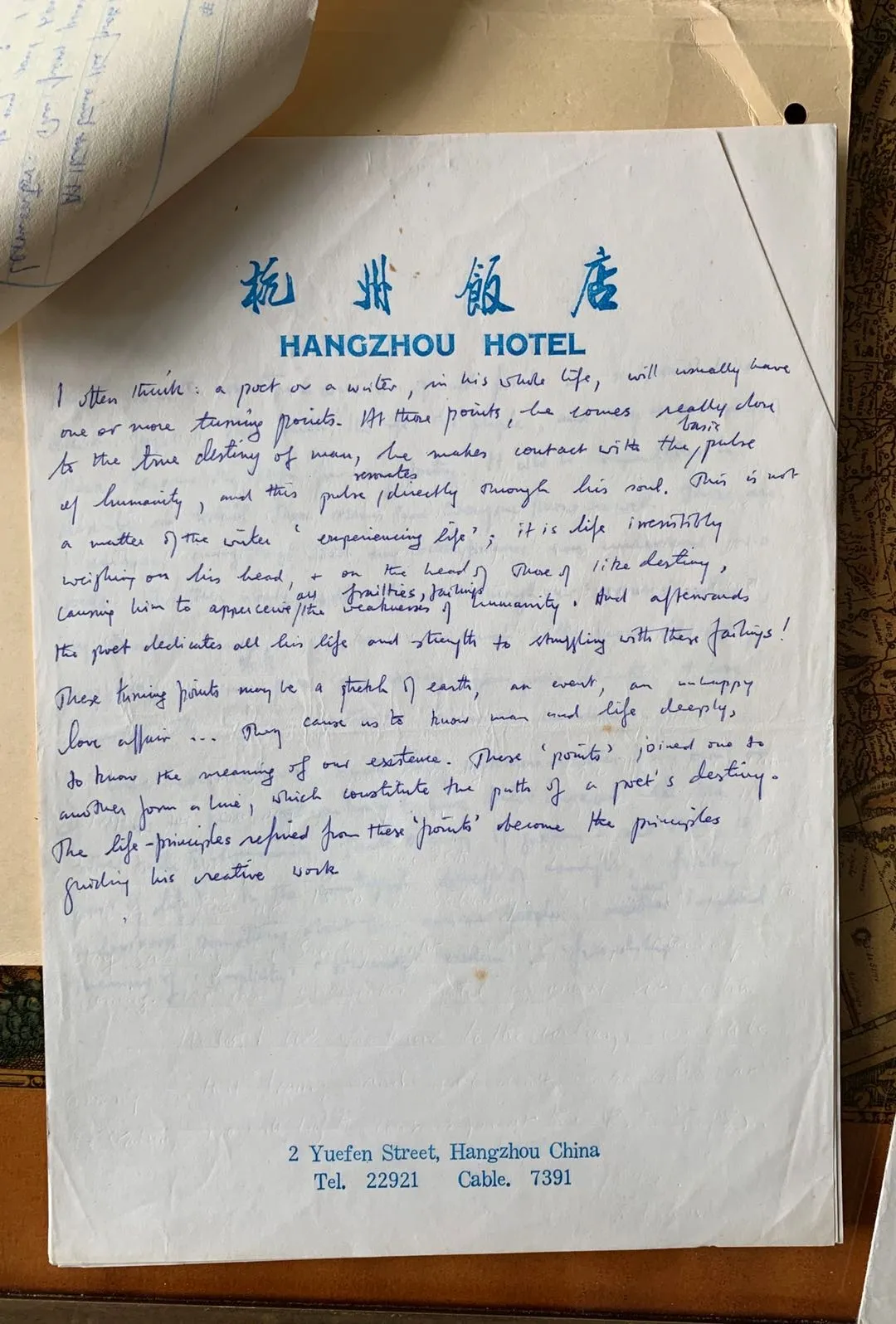

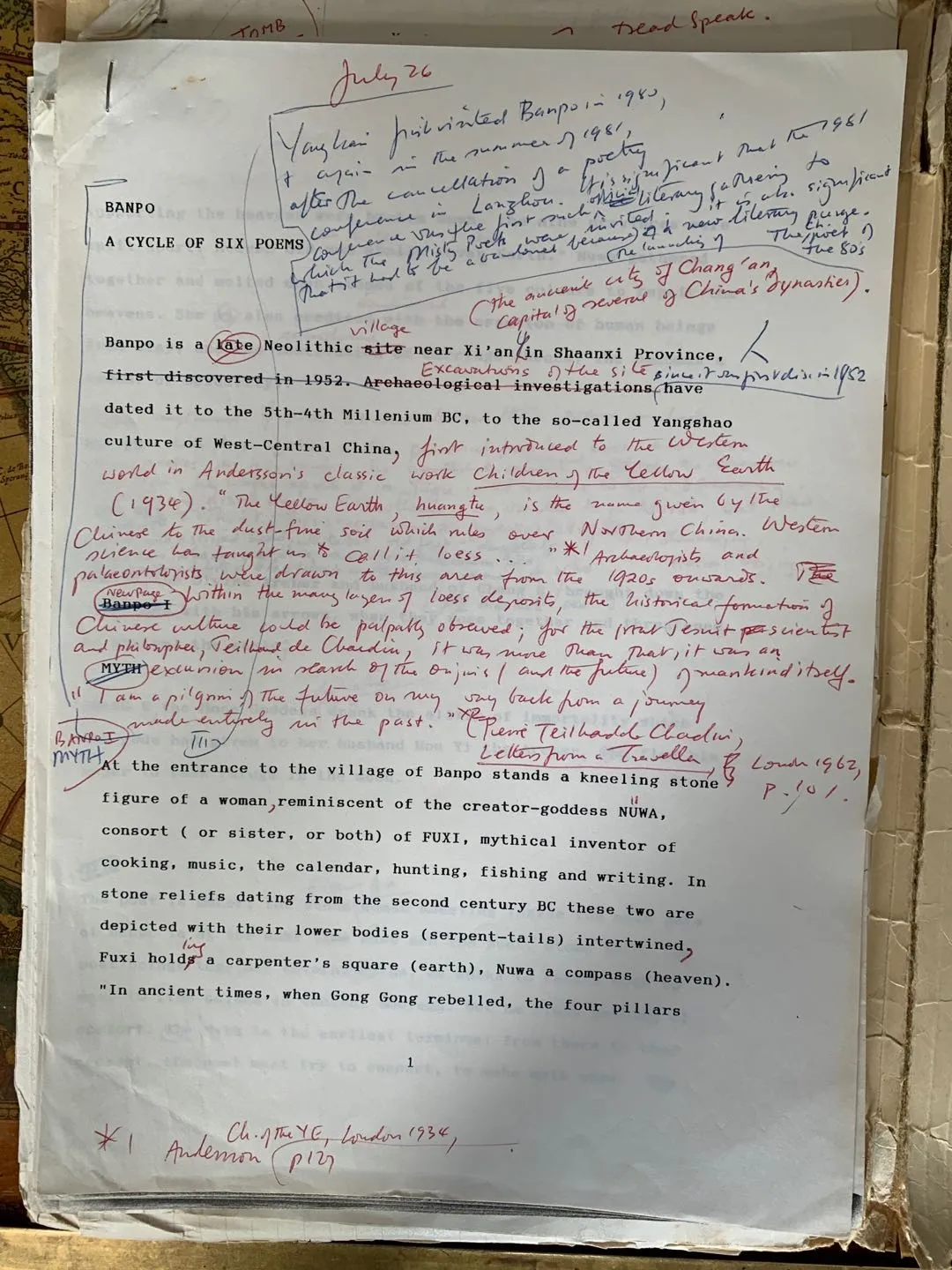

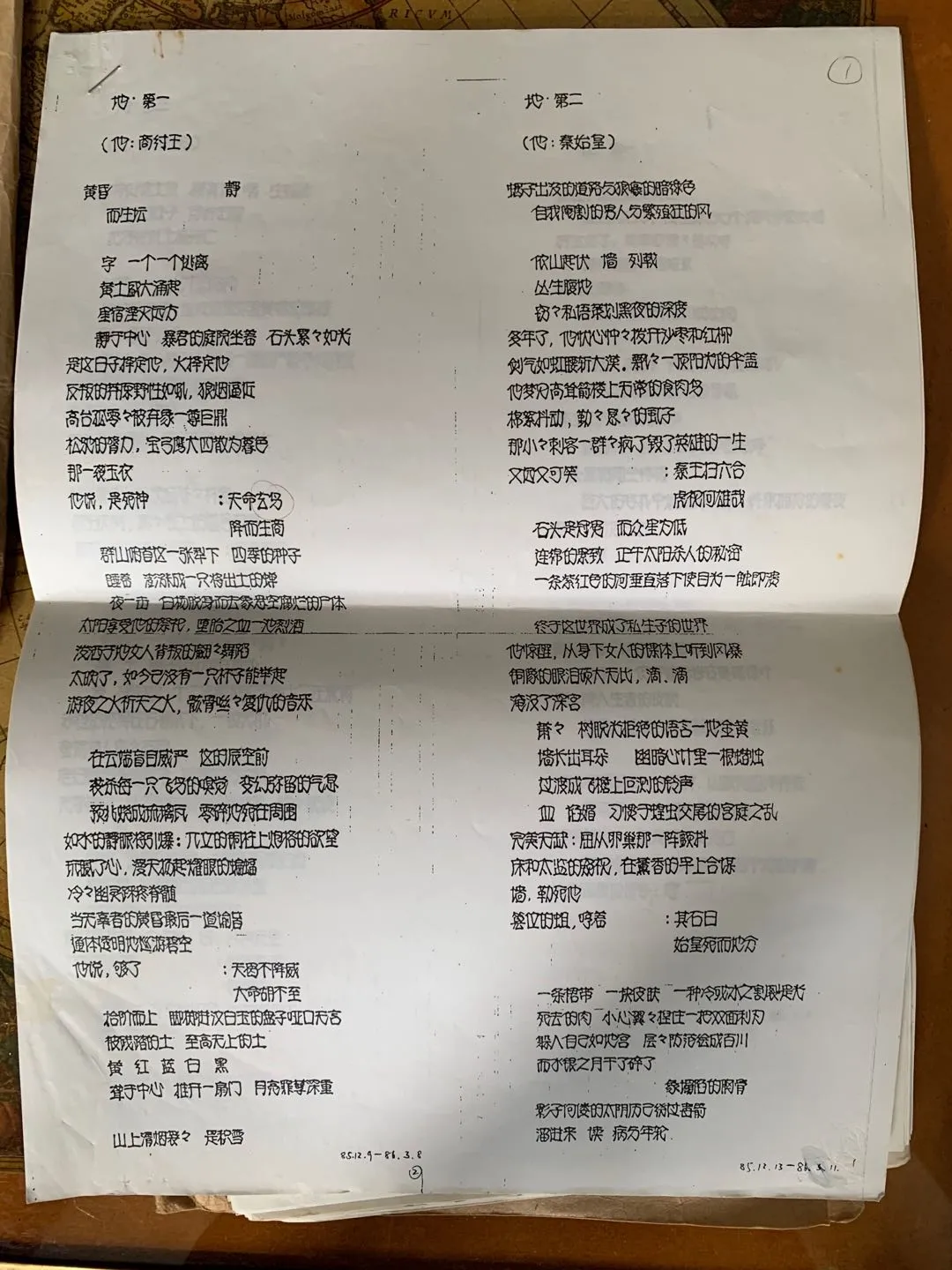

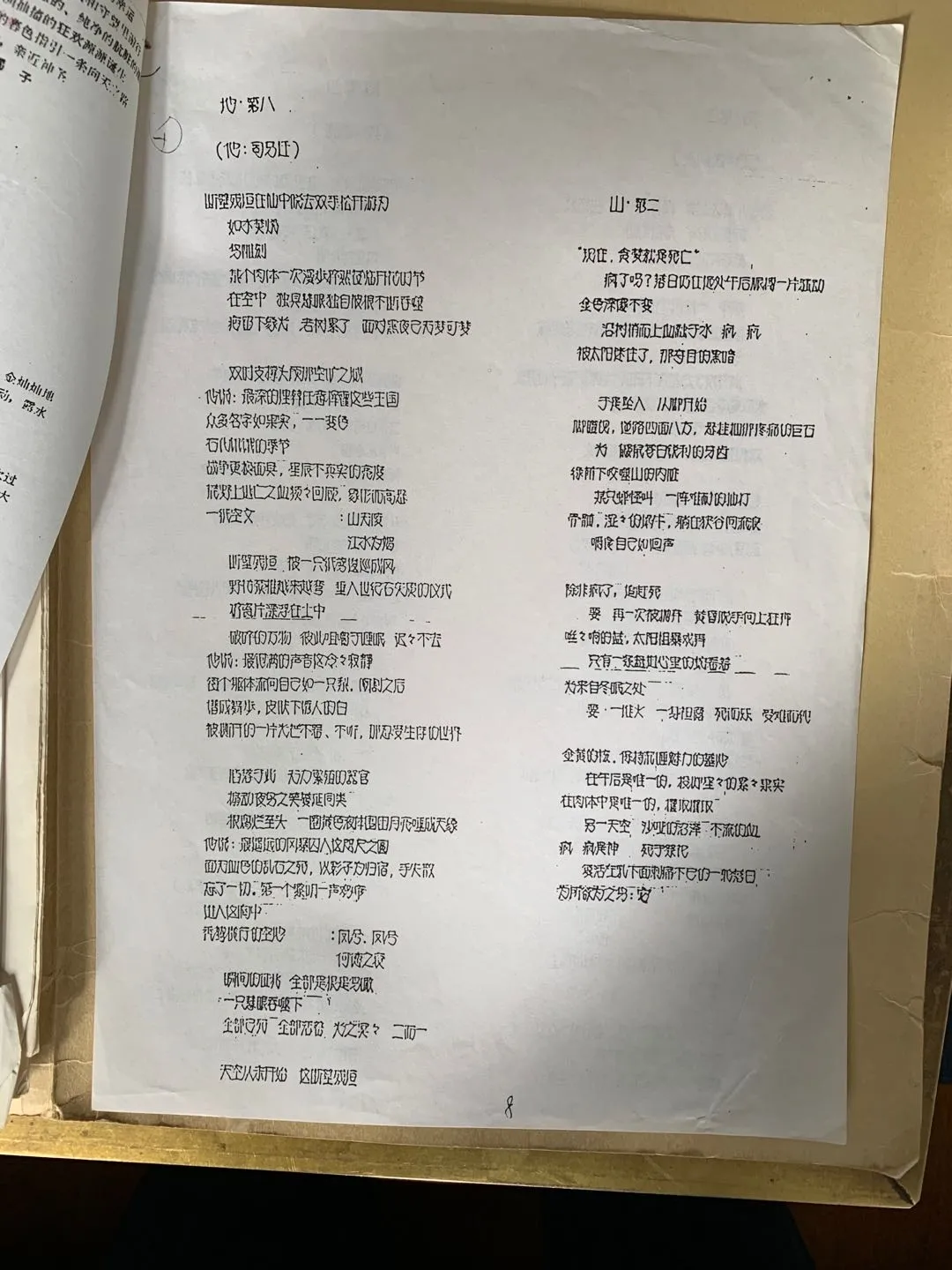

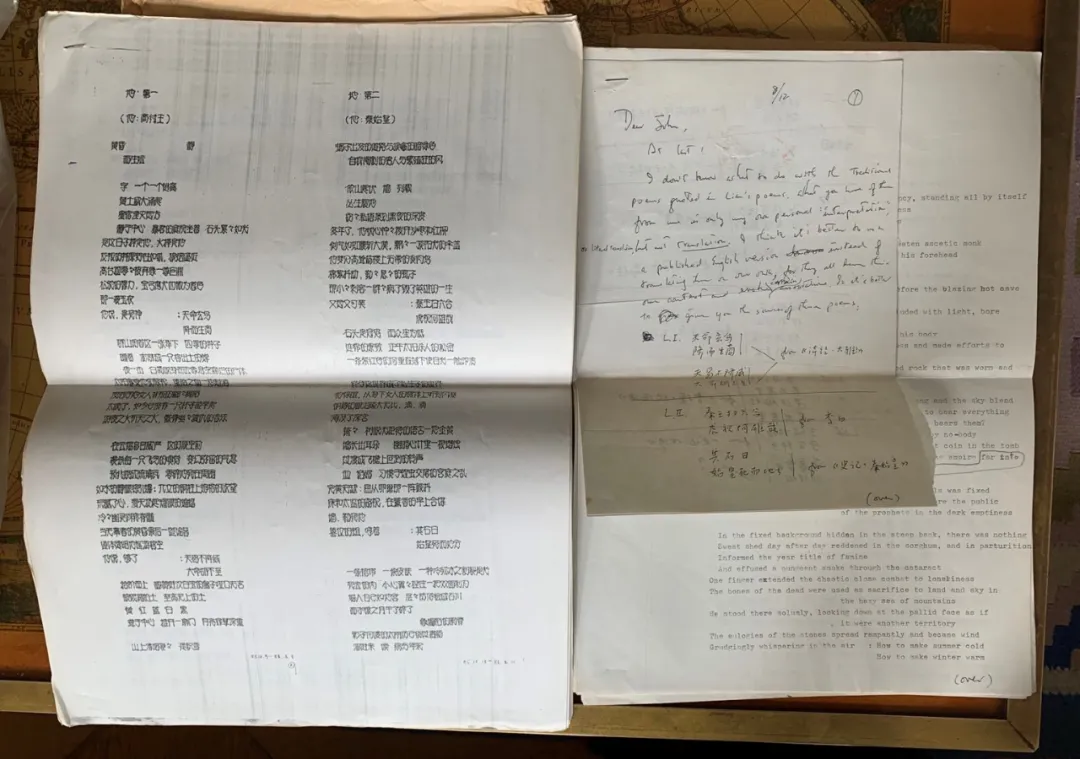

三十多年环球漂泊,我们身后,跟着一群飞鸟似的箱子——到处留在朋友家的文件等等。这两天,其中一只追上了我们,澳大利亚的朋友寄来满满一箱怀旧感。其中,最早有1979、1980年朦胧诗刚出道时我傻青似的“回顾”,有我“史前期”的油印本《太阳,每天都是新的》,有1980星星画会成员、现已去世的老友甘少诚(绰号:老牛)为我两大组诗做的插图,有1983年清除精神污染运动中《诺日朗》挨批的文章,有我们1988年出国前完成的《半坡》、《敦煌》、《

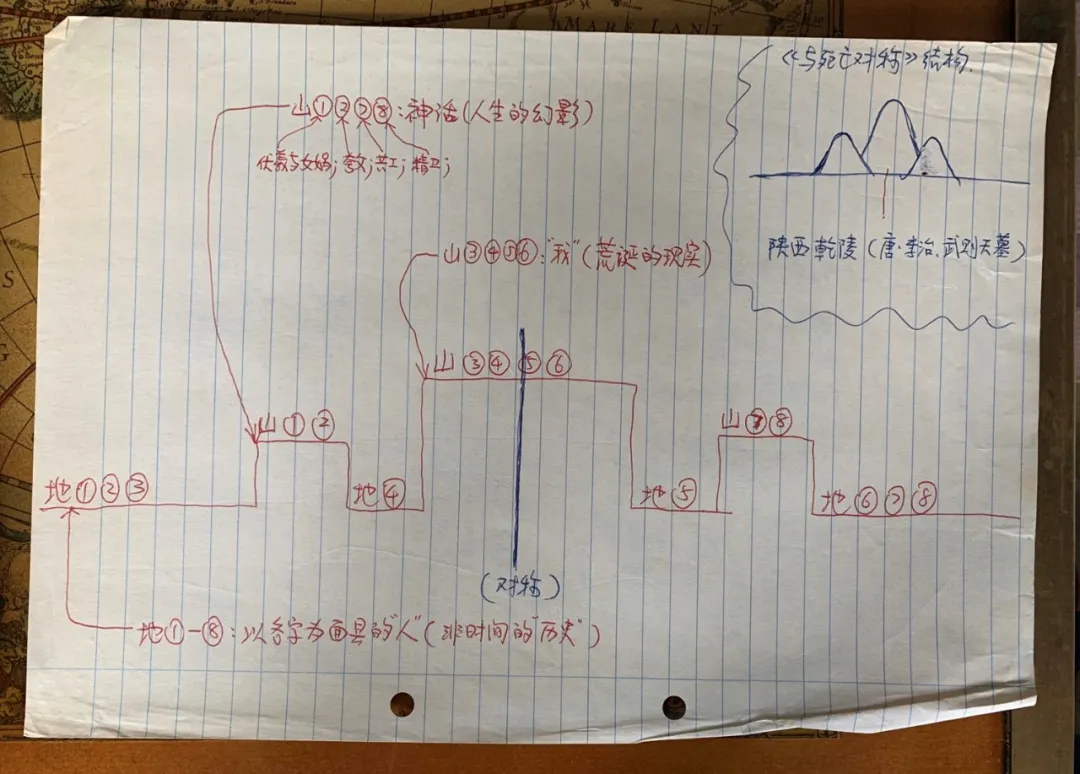

》组诗手稿复印件(可惜原稿还不知在哪?),有我最早的英文译者閔福德(John Minford)改了又改的翻译手稿,有我为《

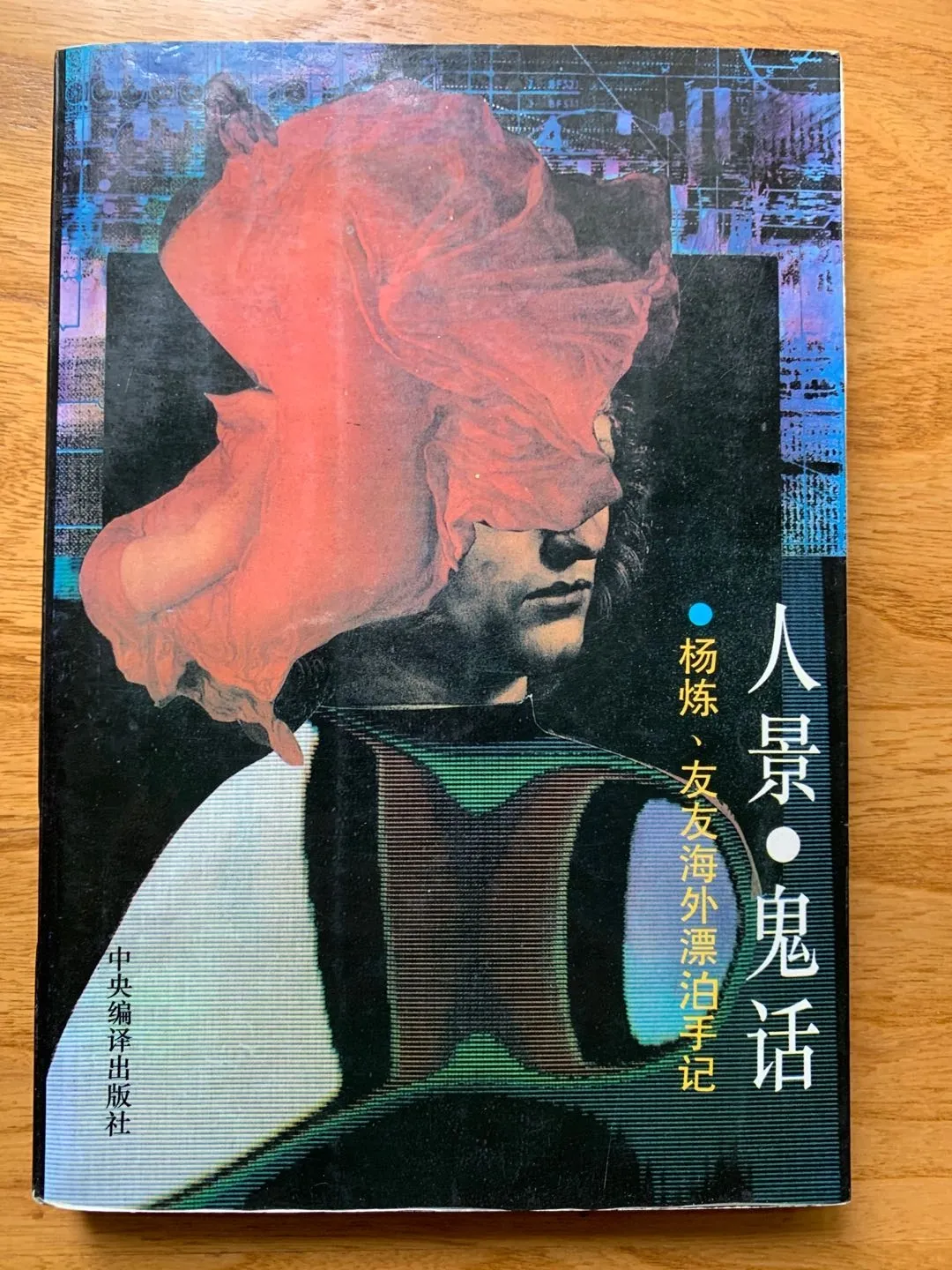

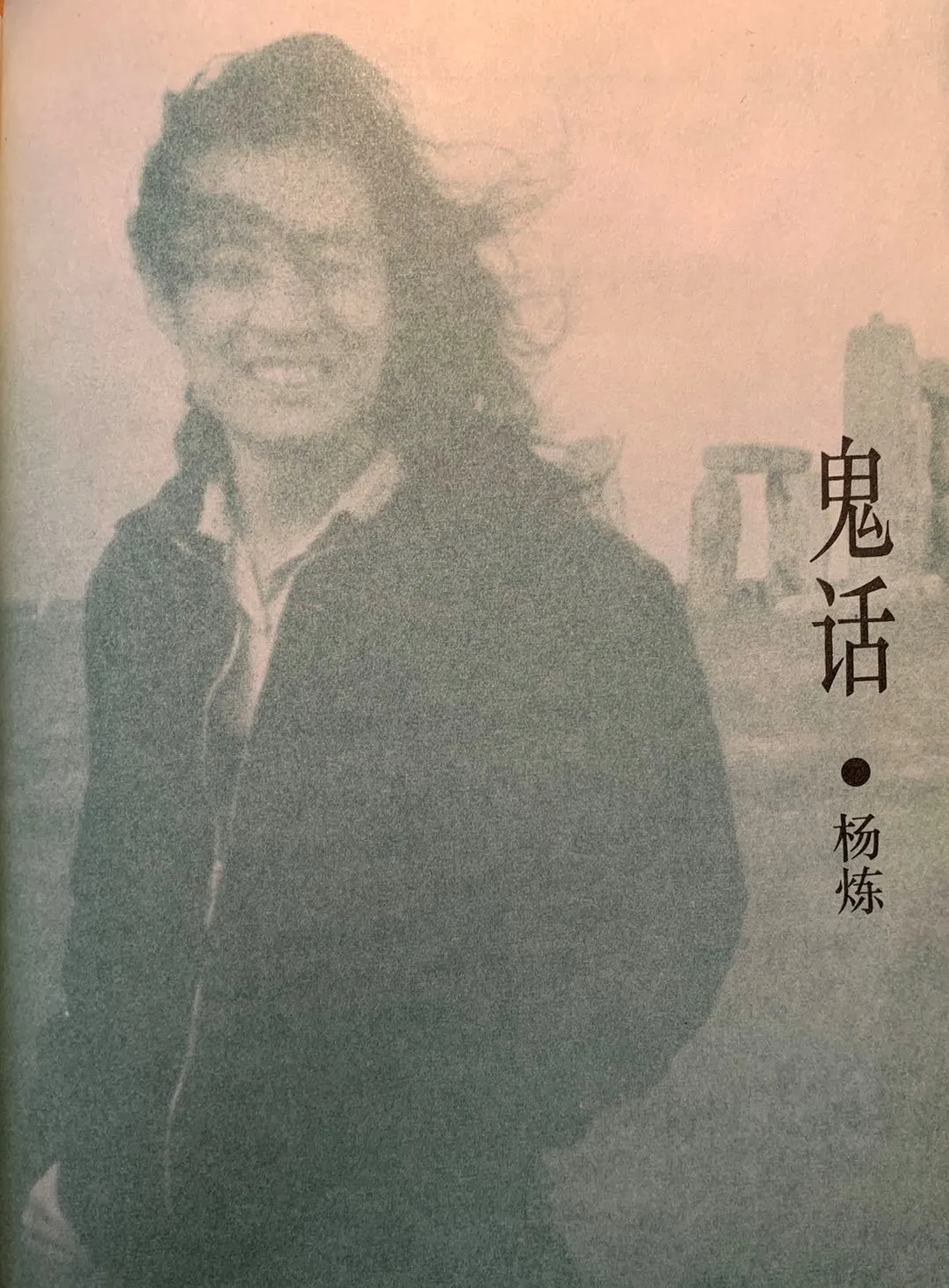

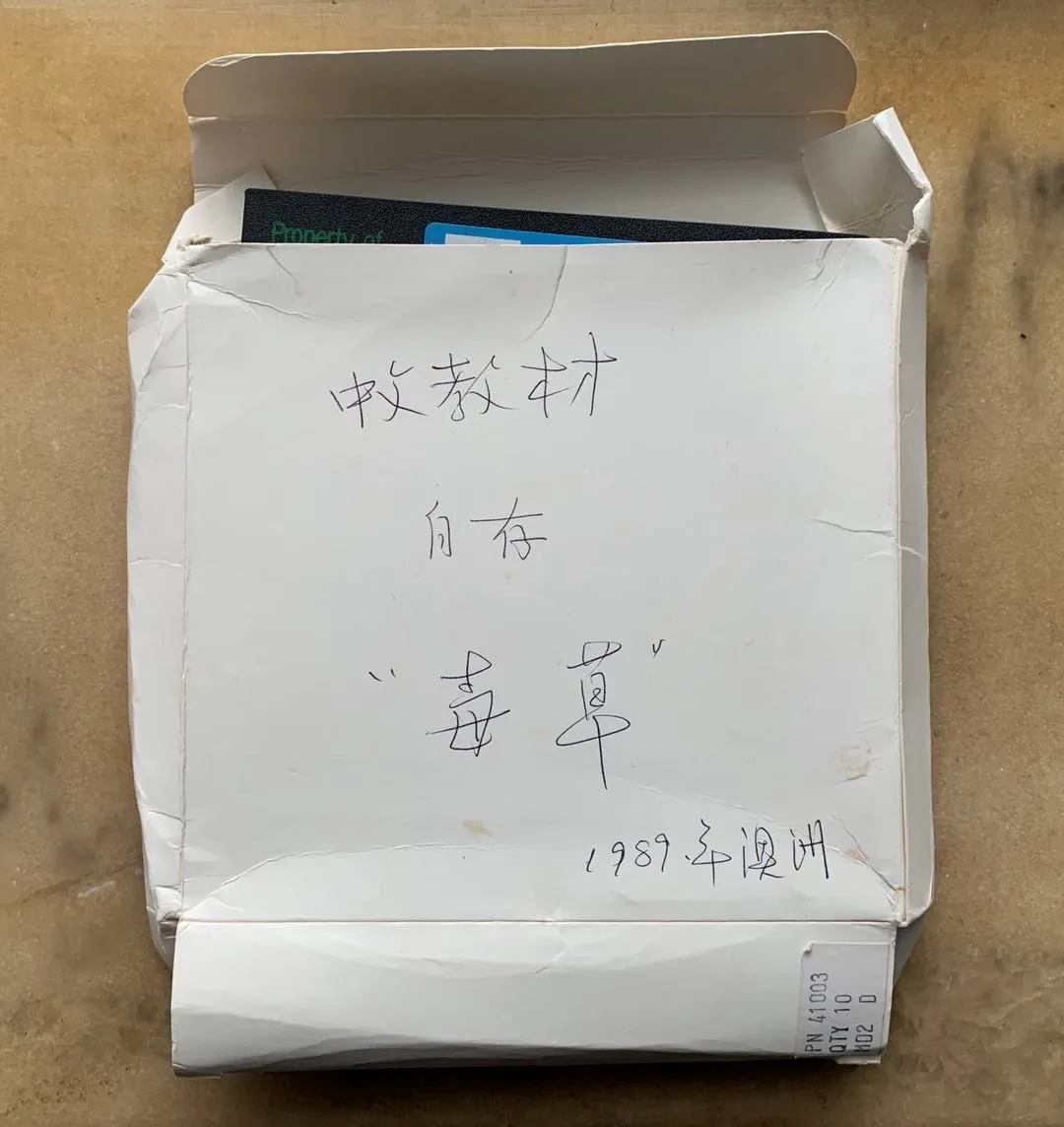

》第二部《与死亡对称》画的结构图,有1989新年登上澳大利亚中心大红石头的照片,有1990我和友友在悉尼一口气写完的七十课《毒草》中文课本电脑盘,有1993友友在澳大利亚写作一年、特别成功的专栏原稿(后结集为我们在中国“复出”的第一本书《人景·鬼话》),当然还有家人老友一批珍贵书信……等等等等,这只从天而降的澳大利亚箱子,把我们狠狠拽回了四十年,一次性重温了一遍人生历程。我们手撫发黄发脆的纸页,对自身沧桑的感慨,远大于沾沾自喜。一转眼啊,我们已走出那么远了!短短的个人历史,记忆还未模糊,却已滚过了几番生死轮回。同辈好友如甘少诚(且不提顾城们吧),早就实实在在融入了历史。那么,时间的积累,意味了什么?回顾前瞻,宁无警醒乎?“给孩子们/讲讲故事”,当年太幼稚的我,在《大雁塔》中如是说,这个句子,是不是该加上问号?我们有值得一讲的东西吗?我们懂得该怎样讲自己这段“历史”吗?我们不止是今天,也有了昨天,如何承载这整个历史分量?赫,一只怀旧箱子,忽然变得无限大了!

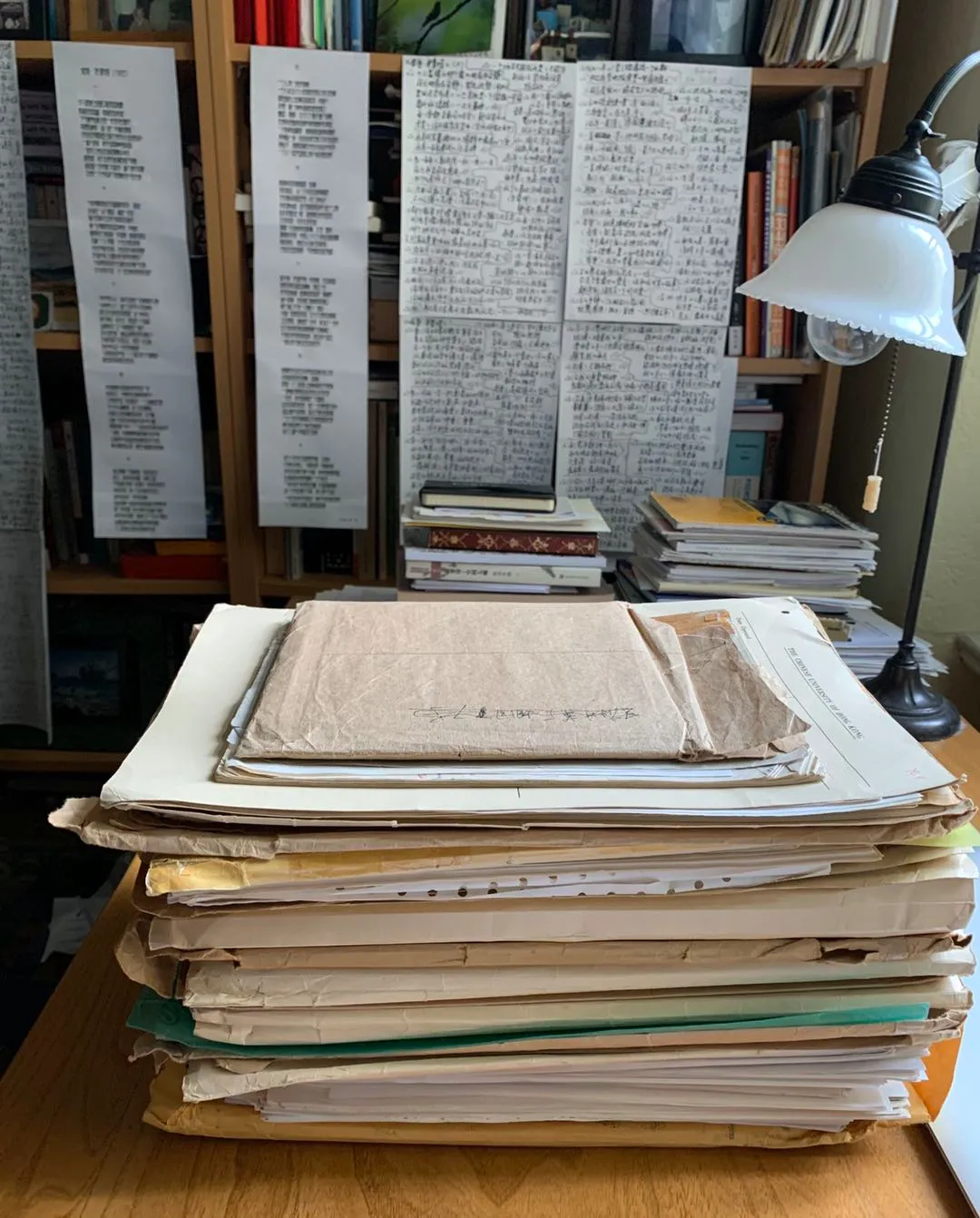

杨炼的资料

友友的资料

80年代资料合照

1

◎ 名家琐忆 ◎

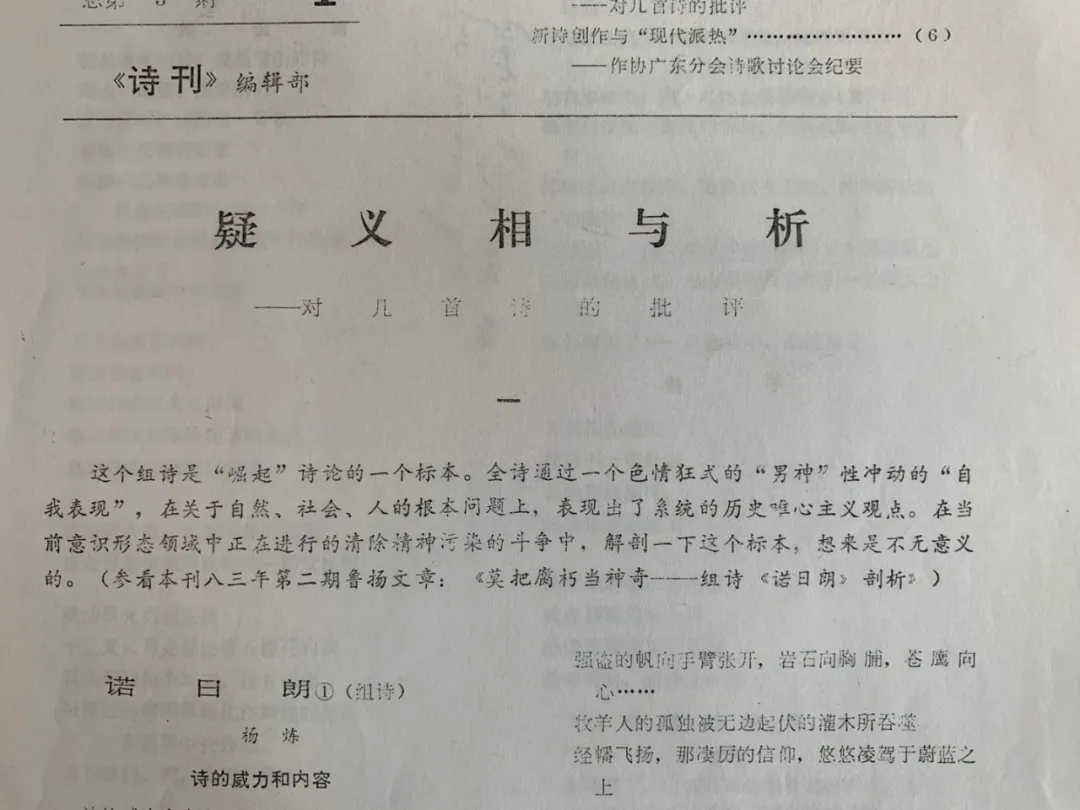

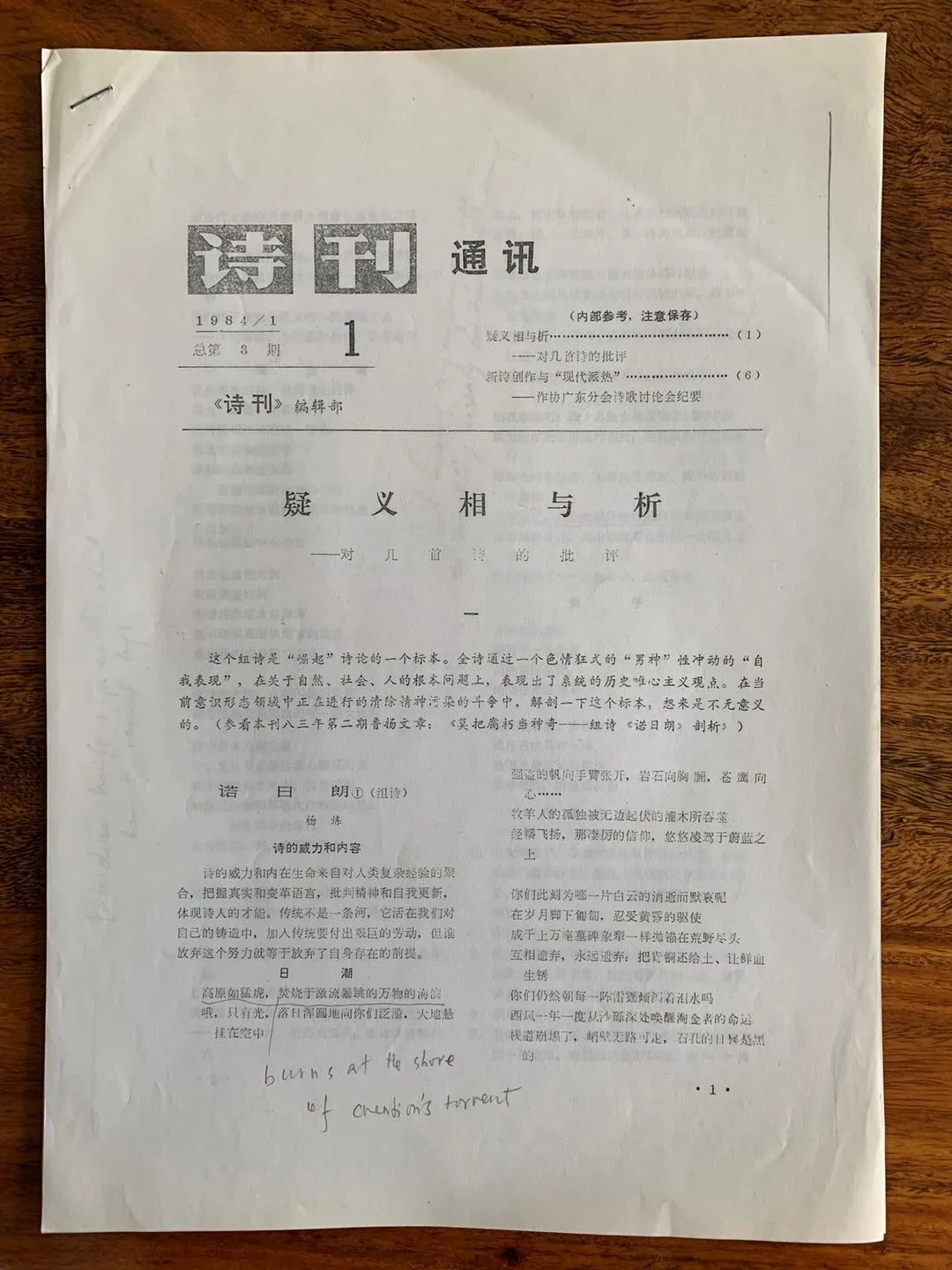

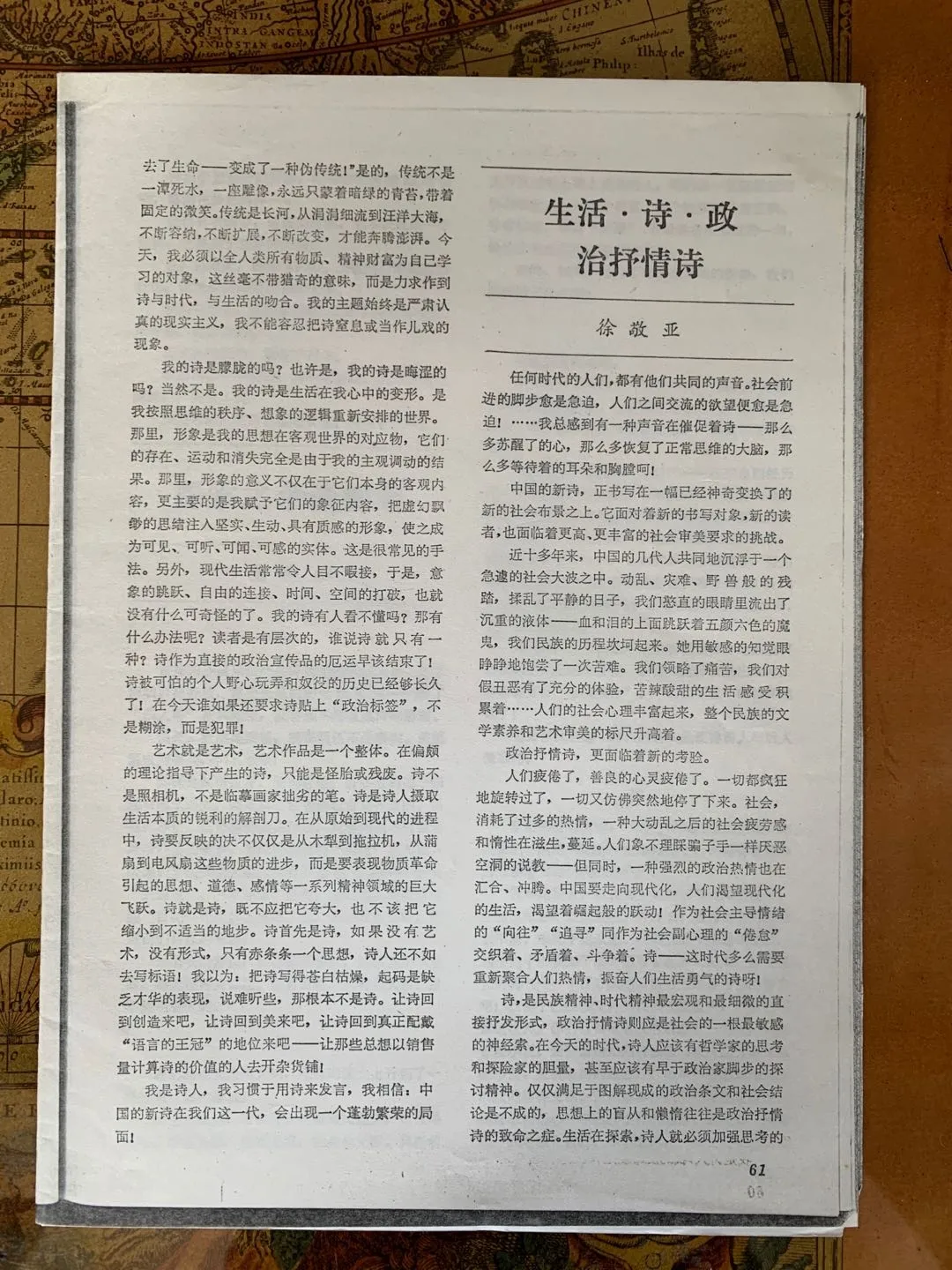

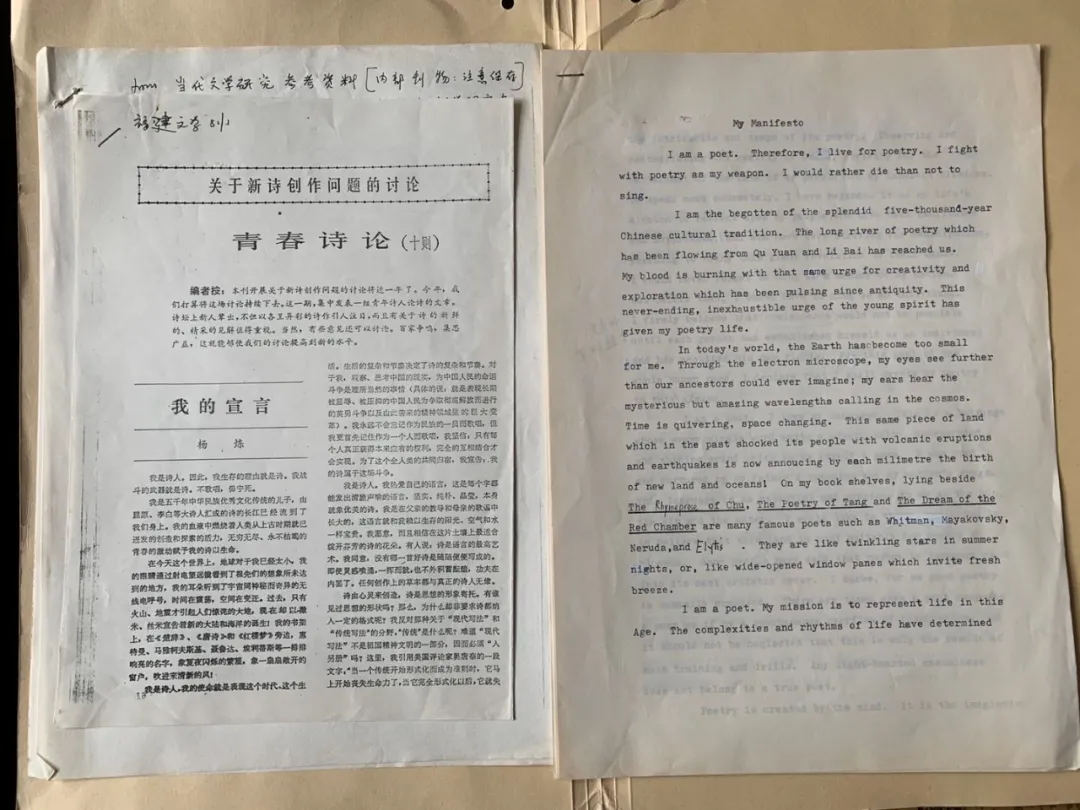

1979的“青年诗人”——1983,精神污染源头《诺日朗》

2

◎ 名家琐忆 ◎

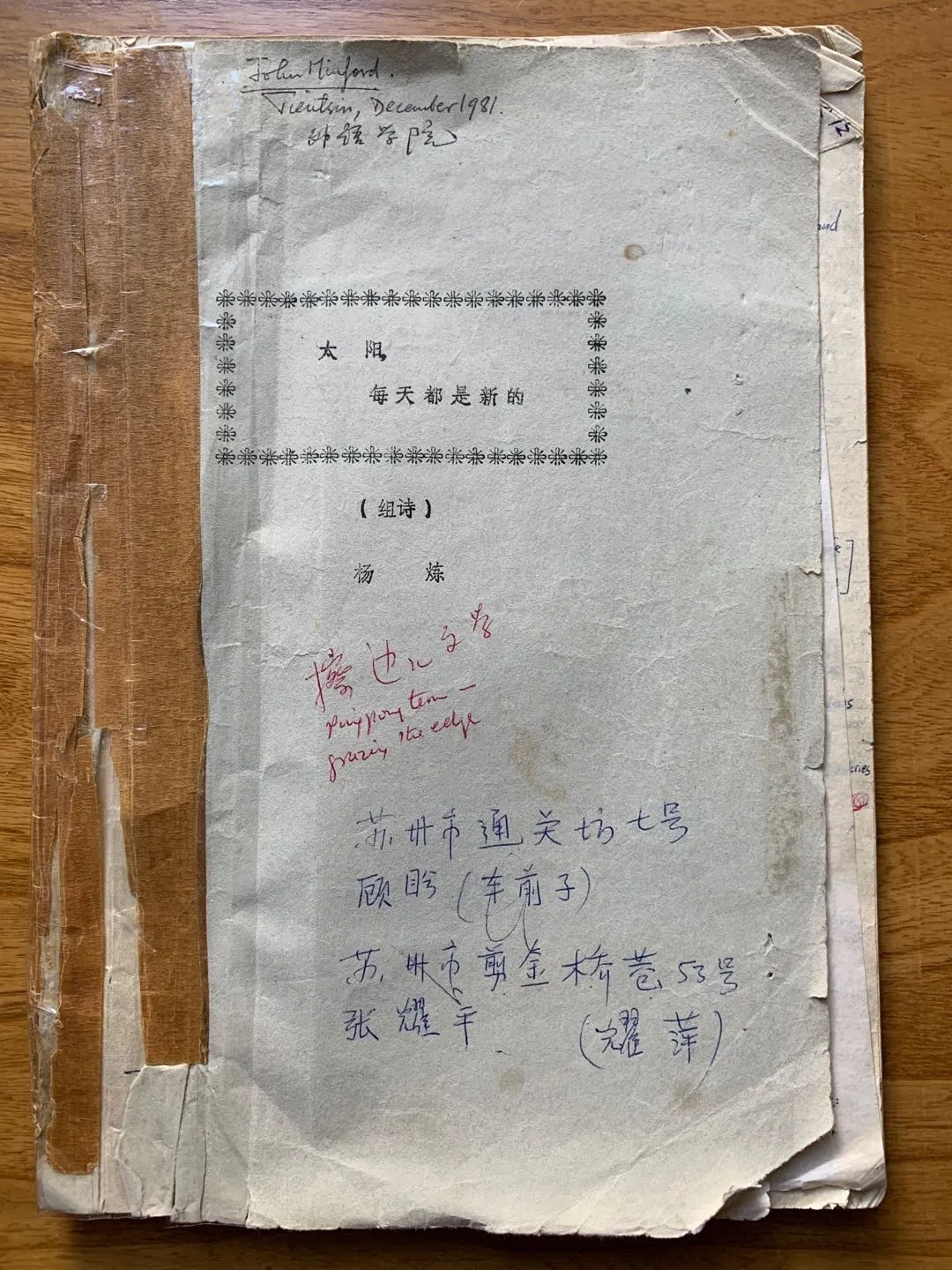

1981,我最早的油印本诗集之一《太阳,每天都是新的》,内含七个组诗:《自白——给一座废墟》、《栀子花开放的时候》、《大雁塔》、《乌篷船》、《火把节》、《古战场》、《长江,诉说吧》。

3

◎ 名家琐忆 ◎

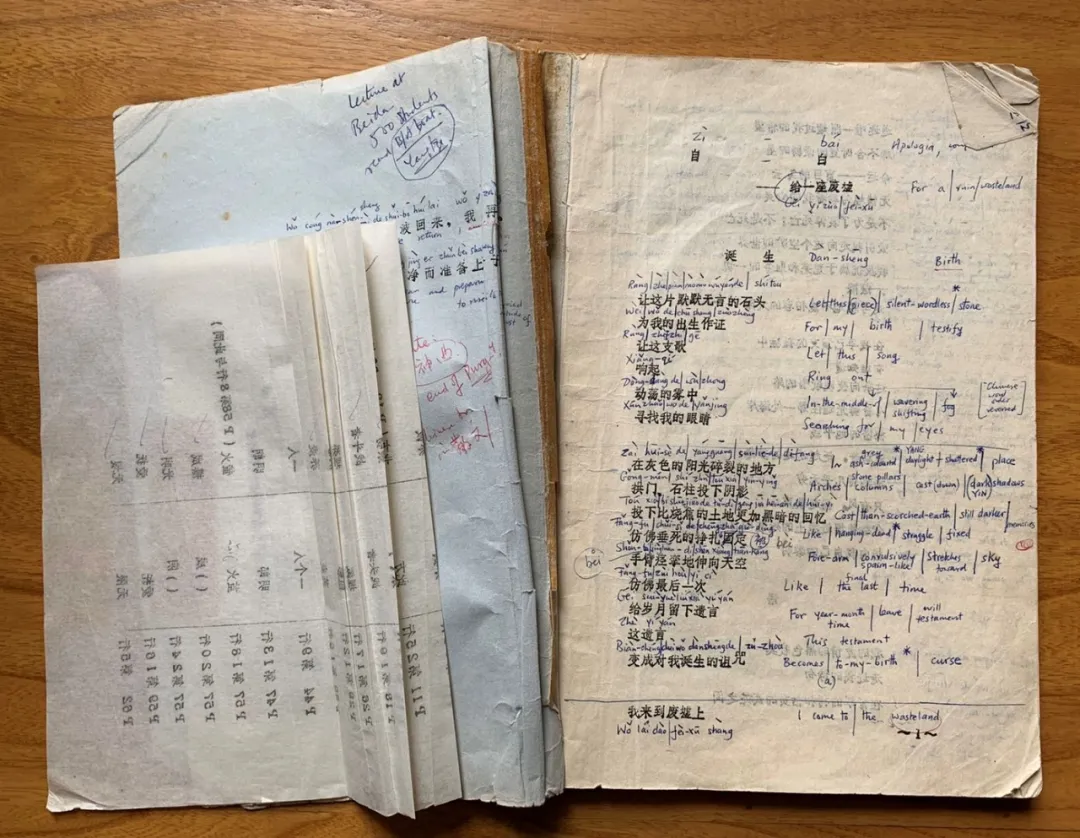

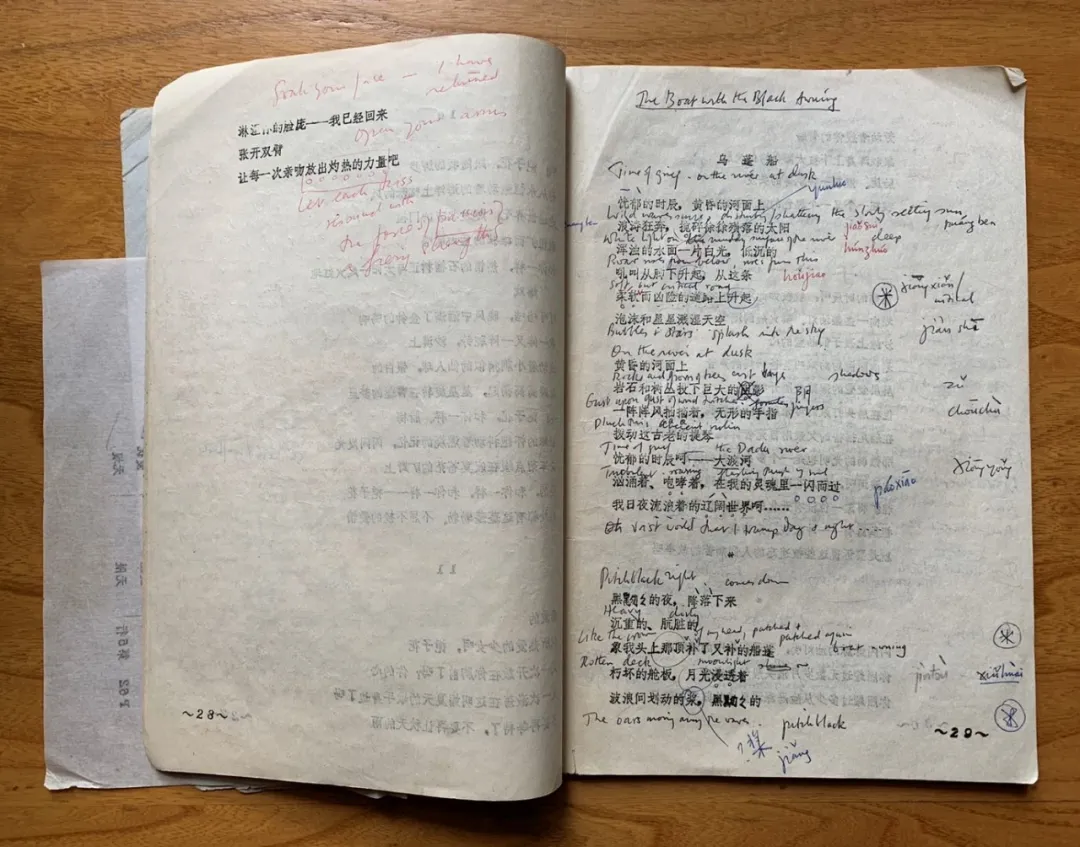

这本《冰湖之钟》诗集,被我的英译者閔福德写满了密密麻麻的翻译手稿。这批作品,最后结集为英译诗集《冰湖之钟》,却由于89突变而被打断,至今仍是厚厚的手稿。

4

◎ 名家琐忆 ◎

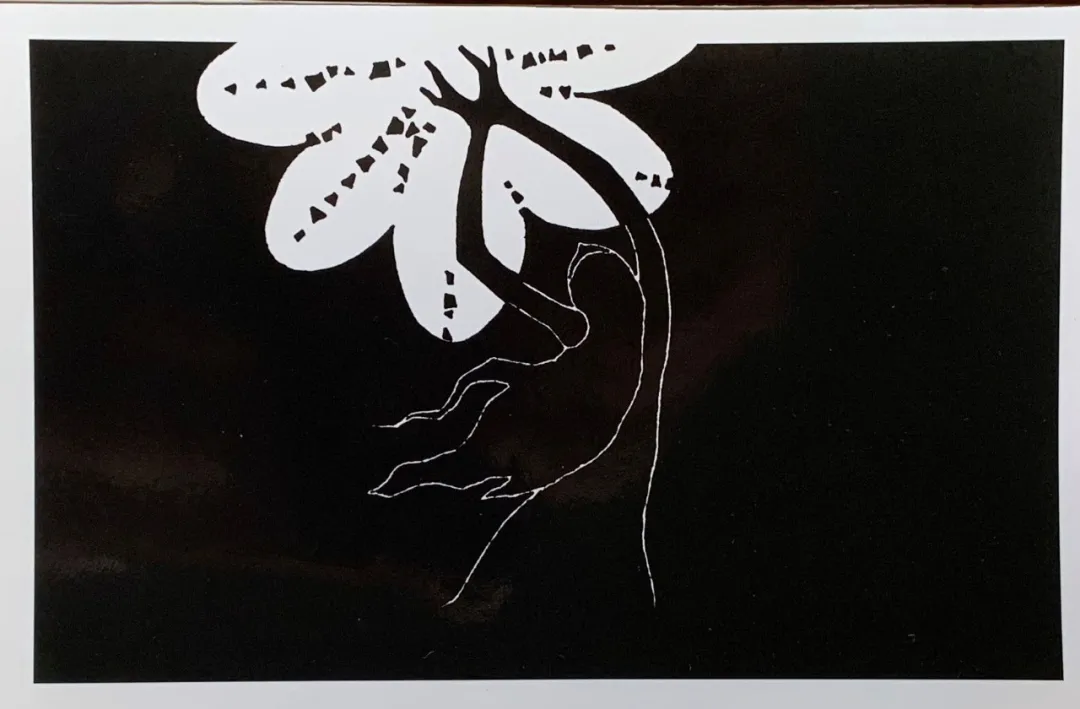

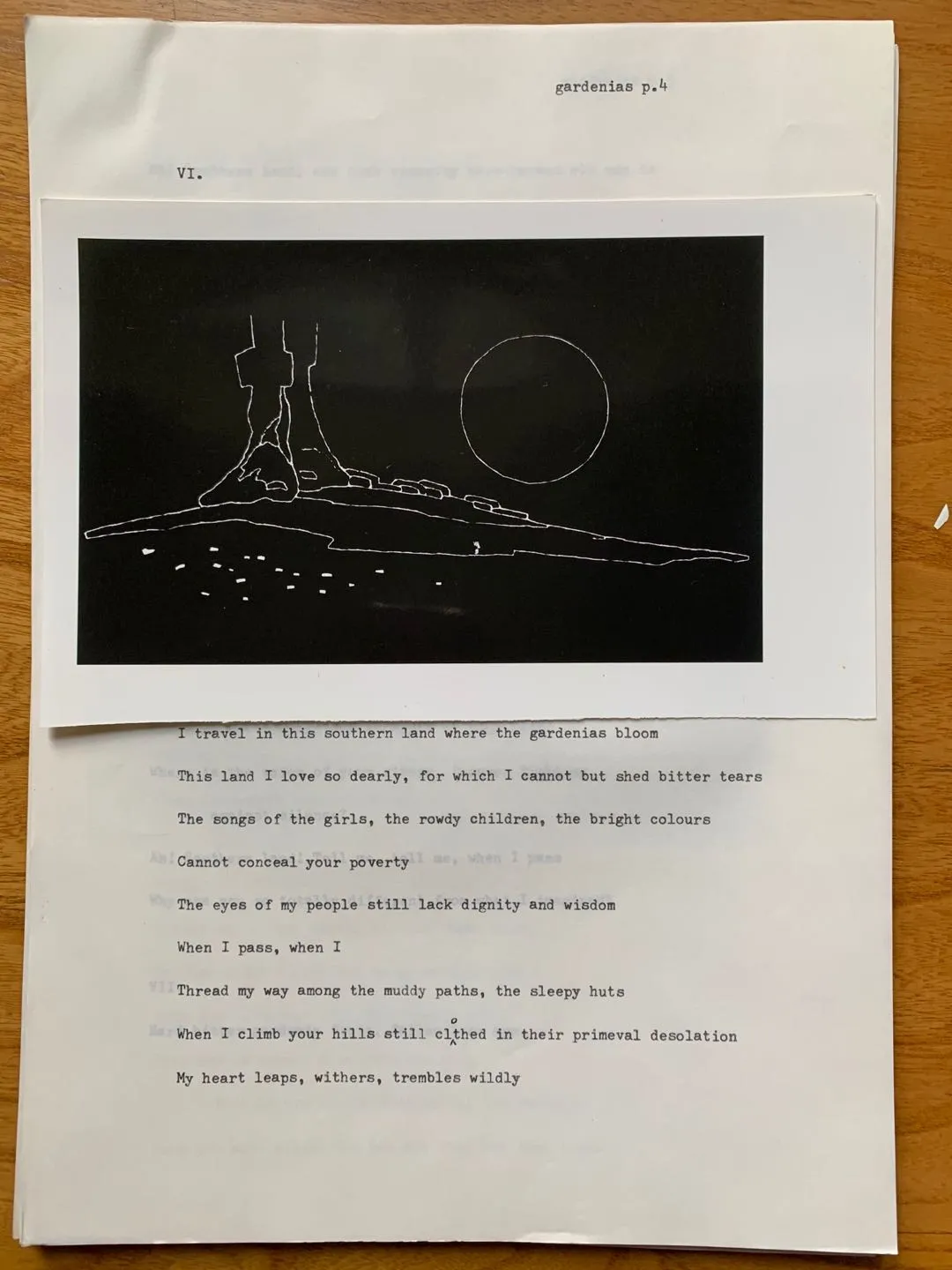

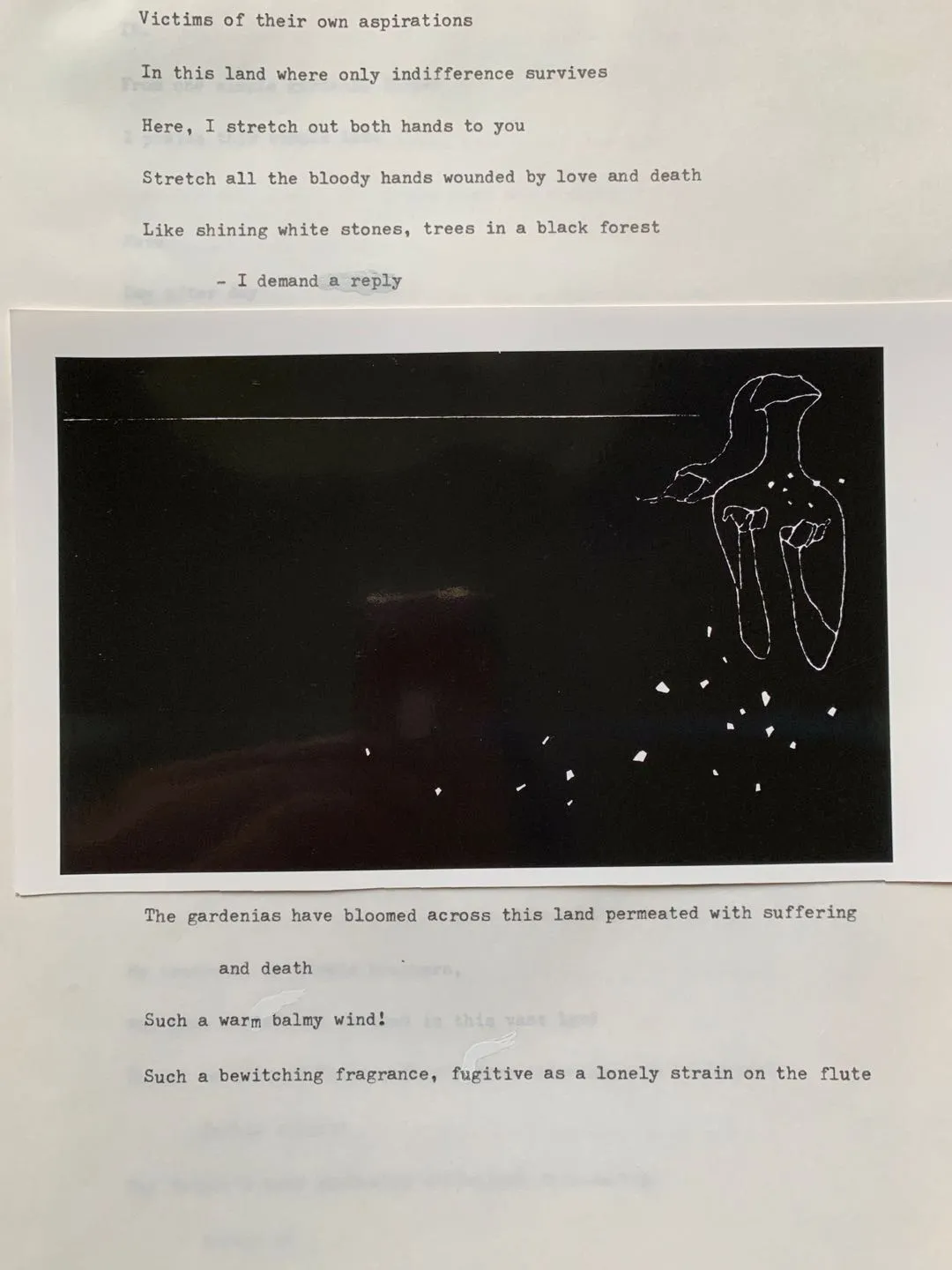

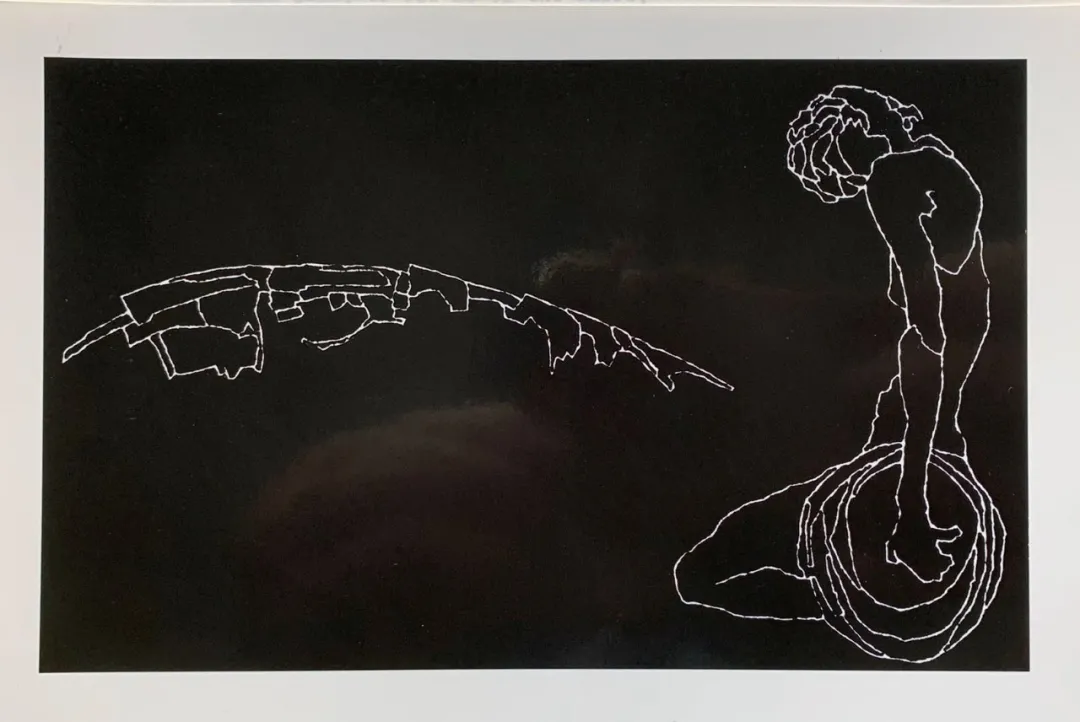

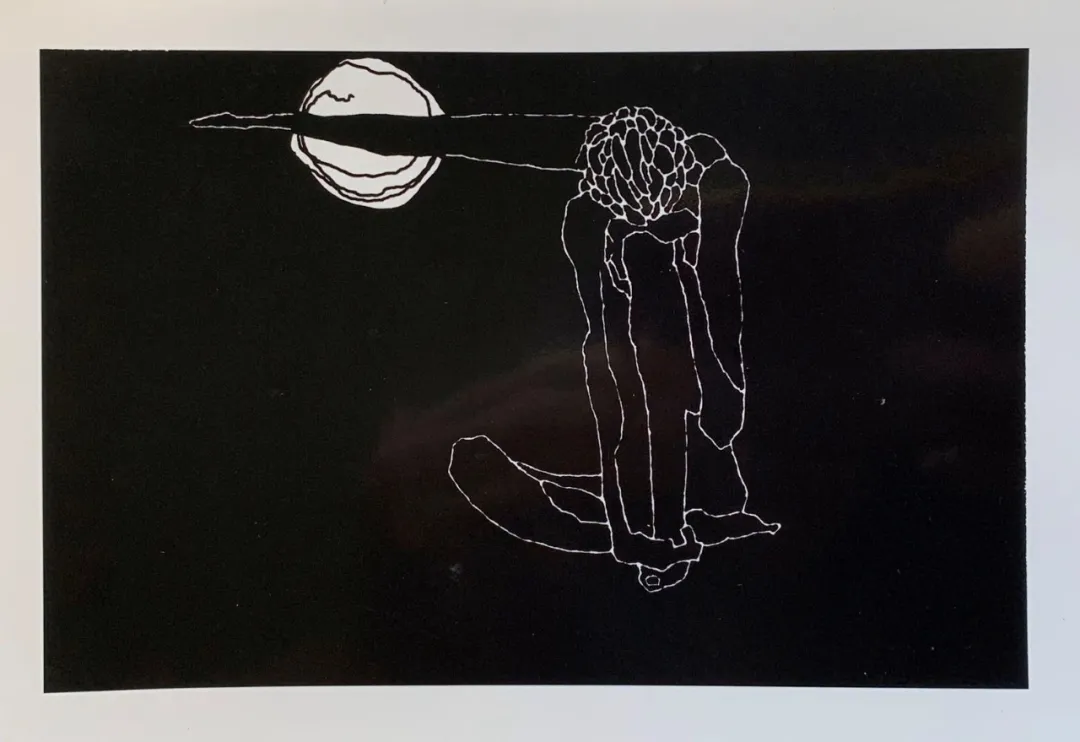

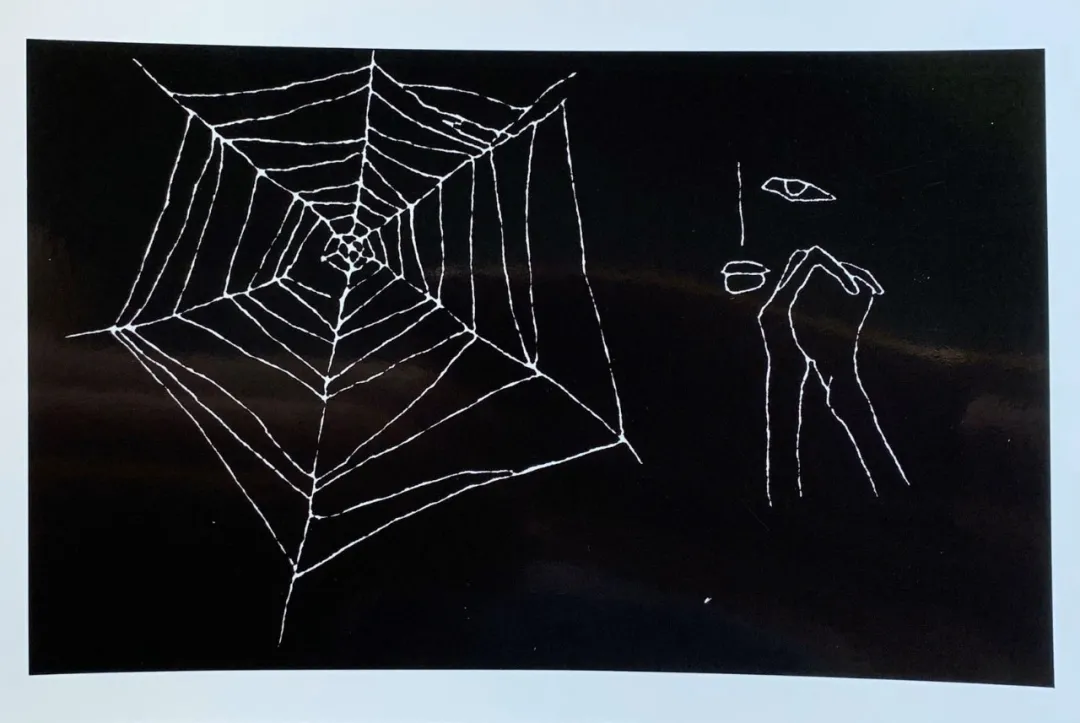

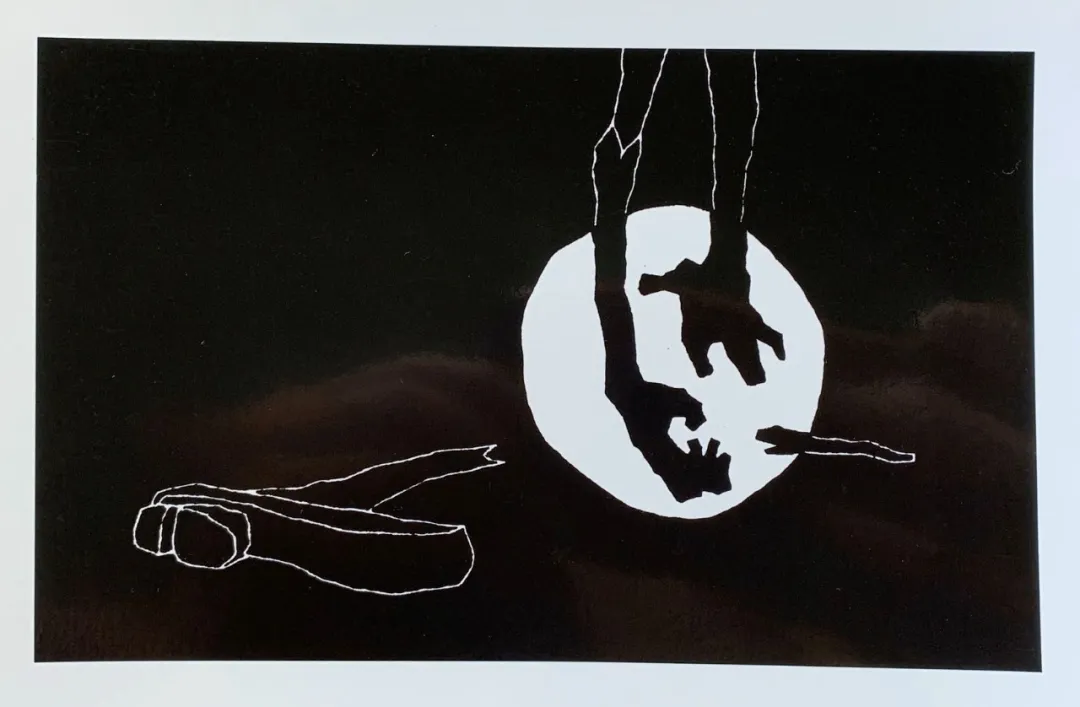

好友甘少诚为《栀子花开放的时候》和《乌篷船》二组诗所做的插图,风格细腻精美。

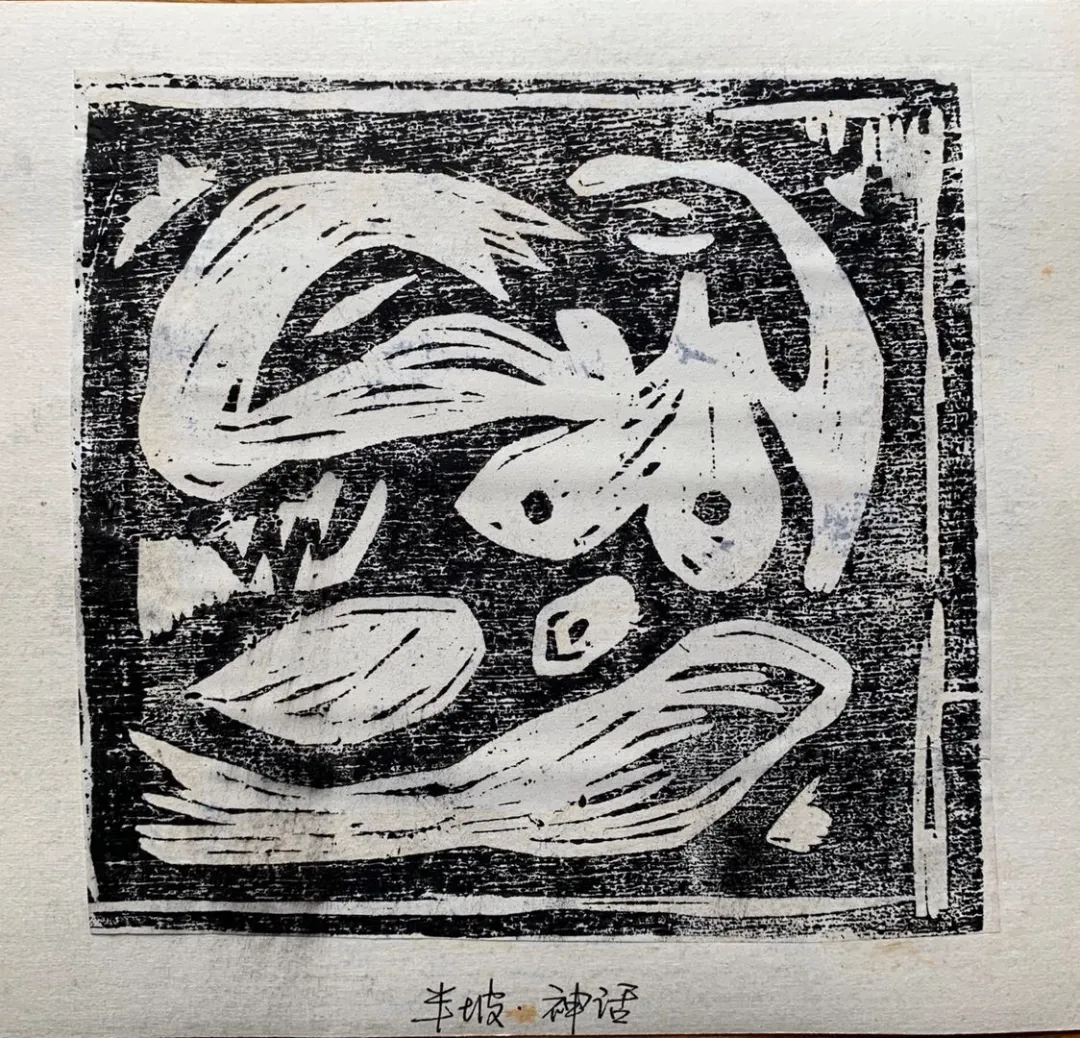

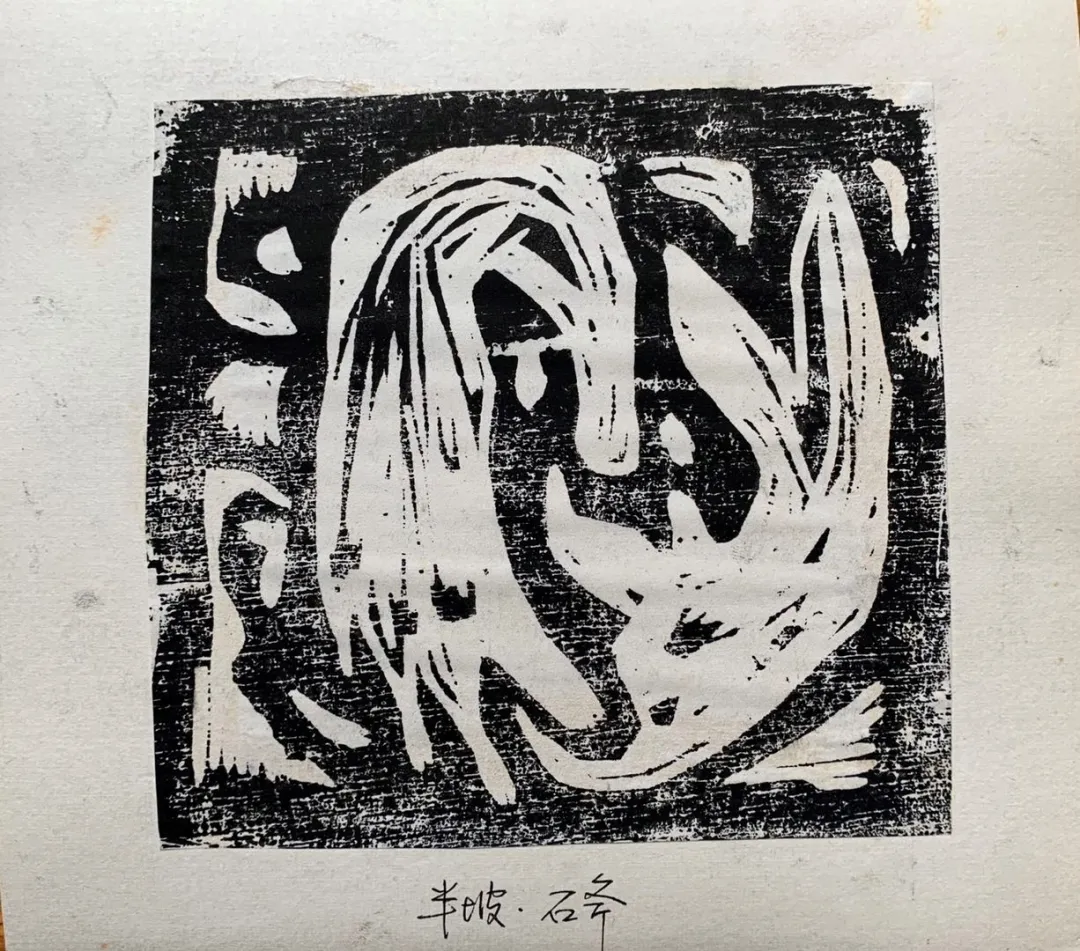

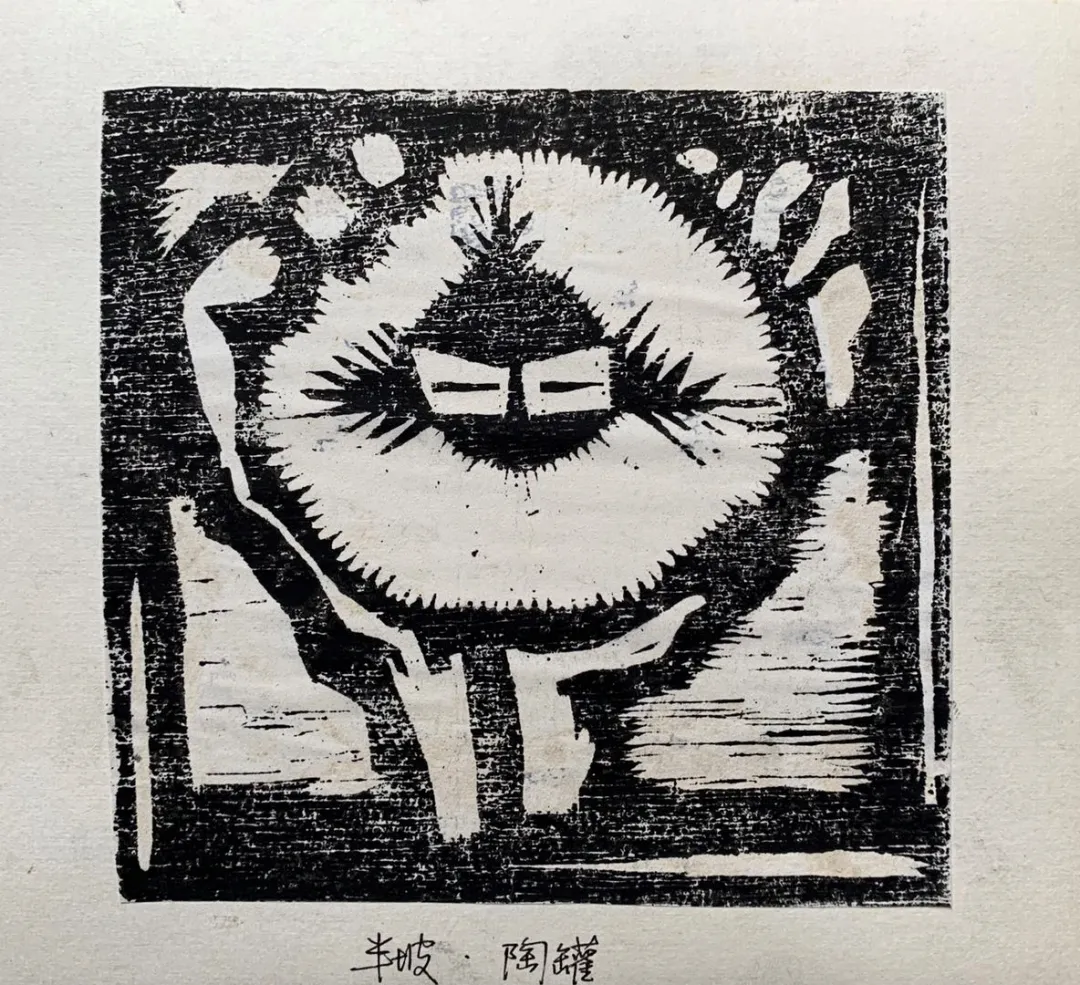

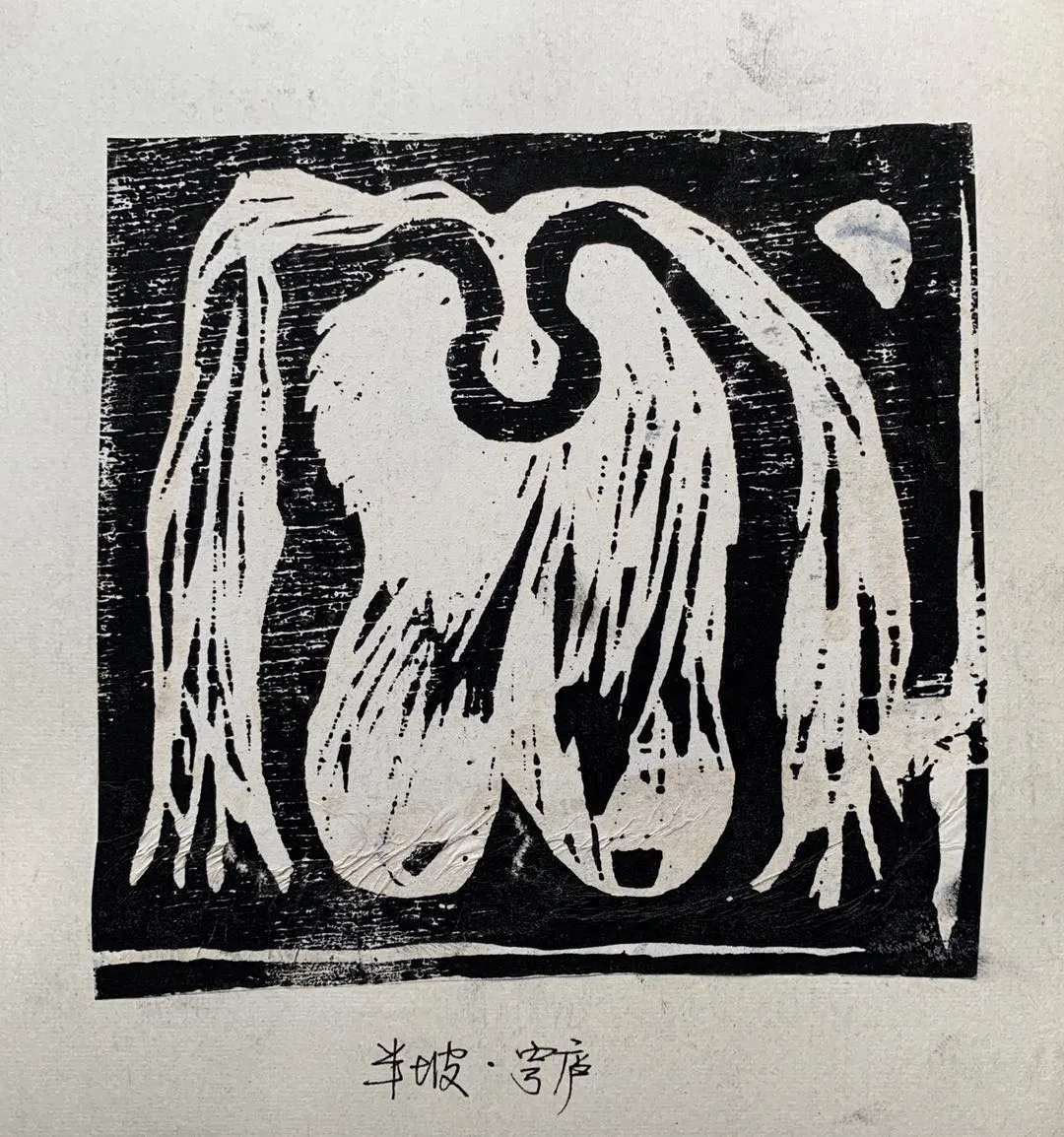

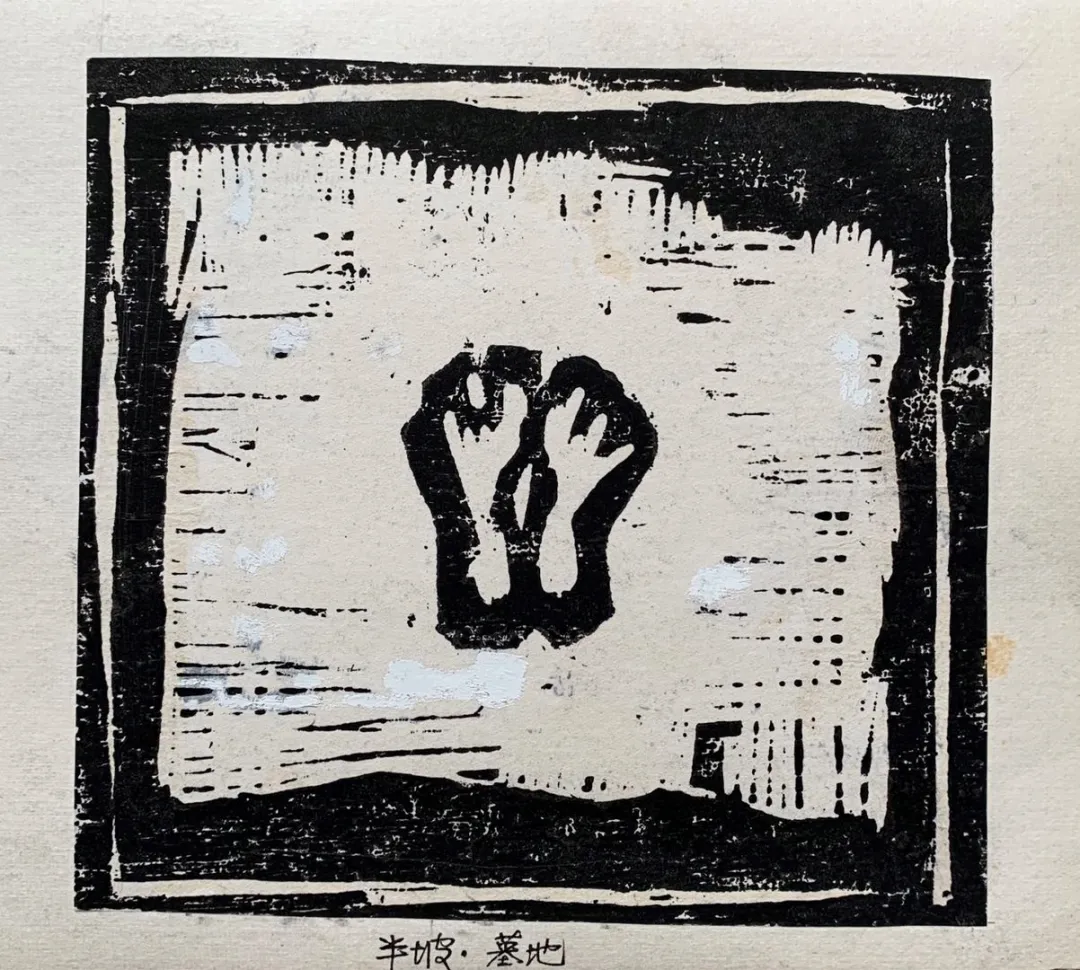

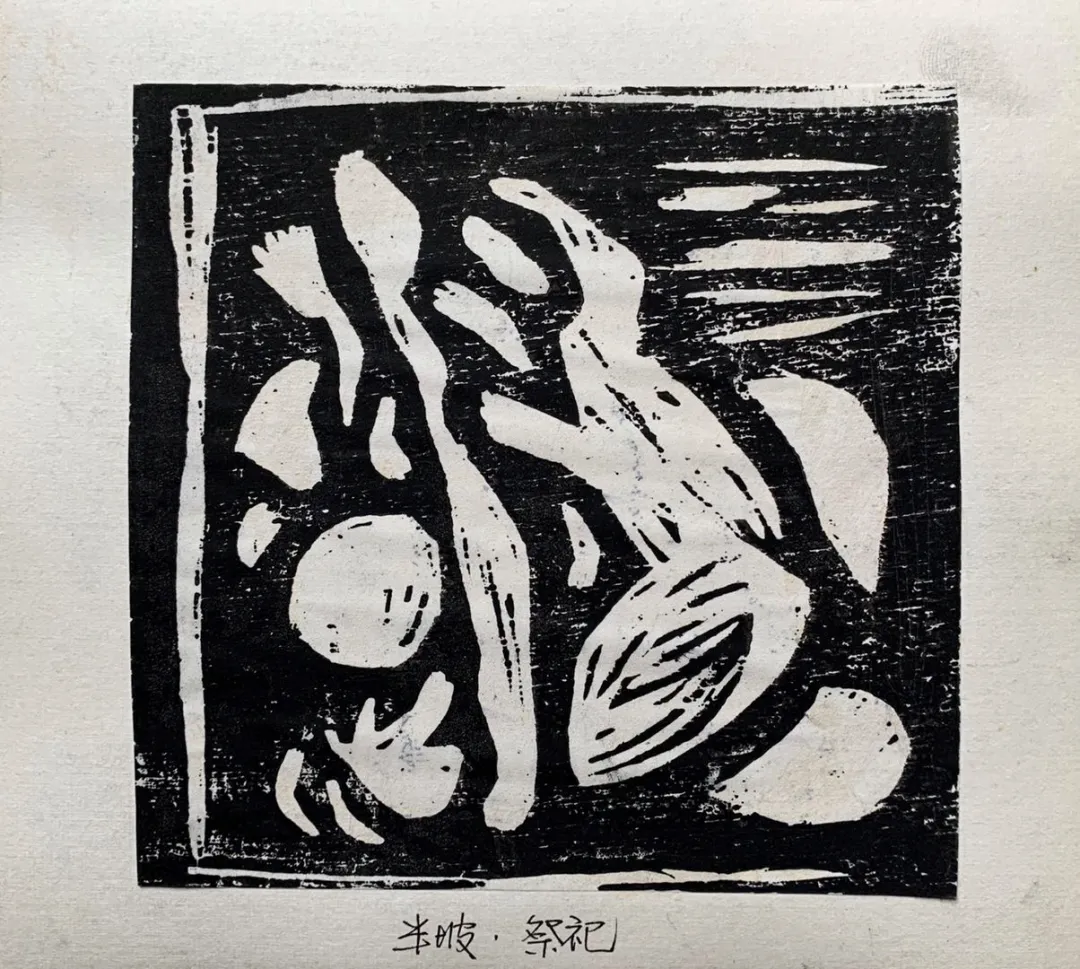

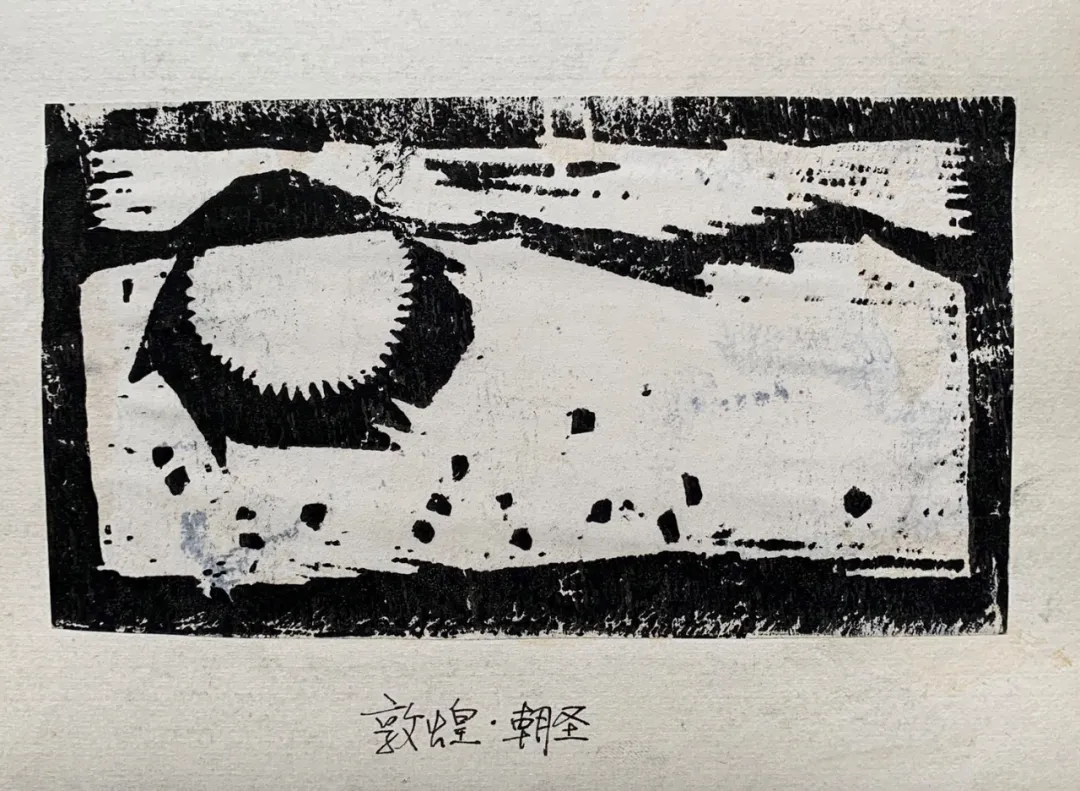

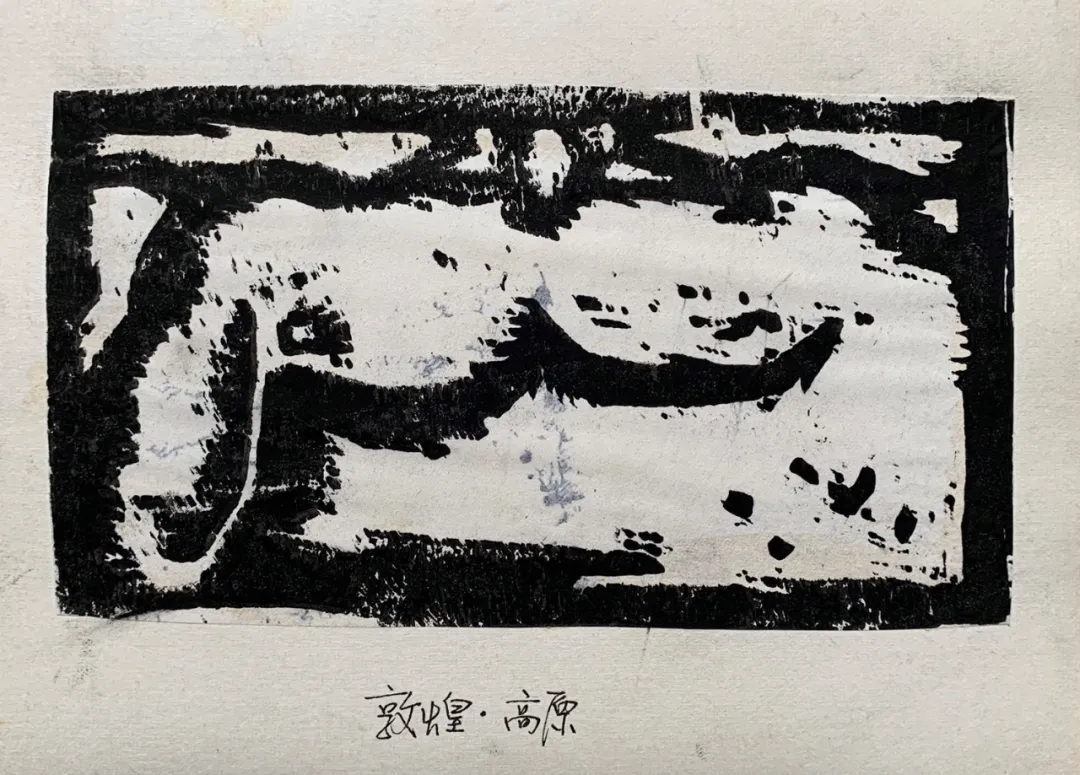

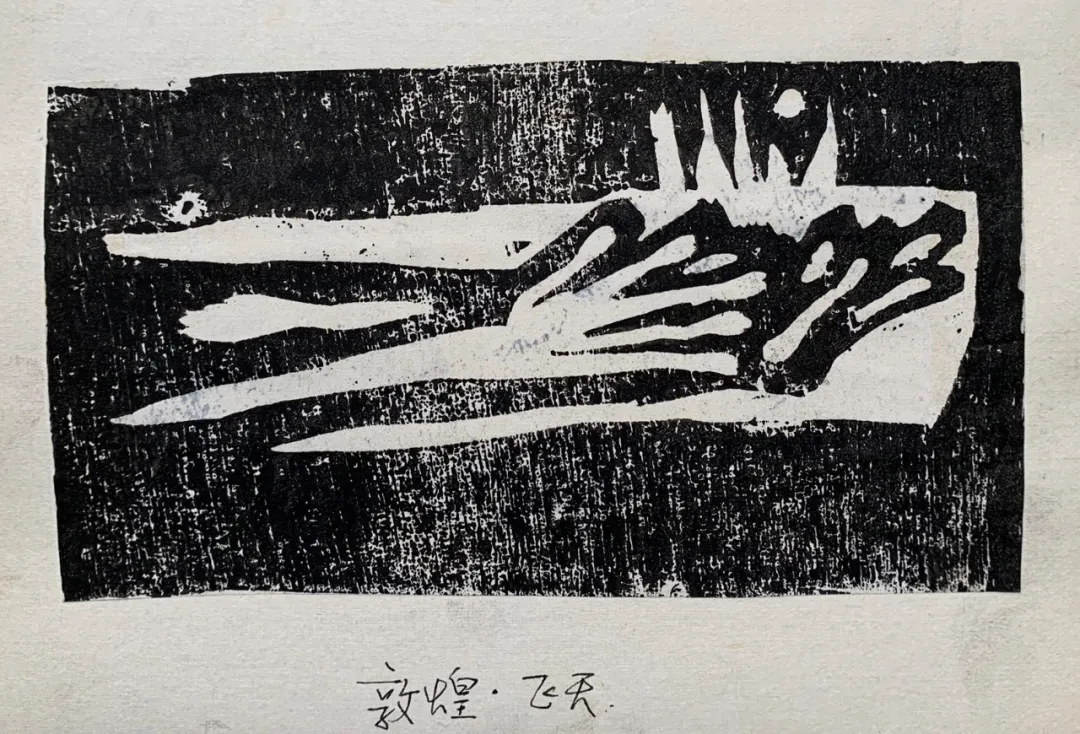

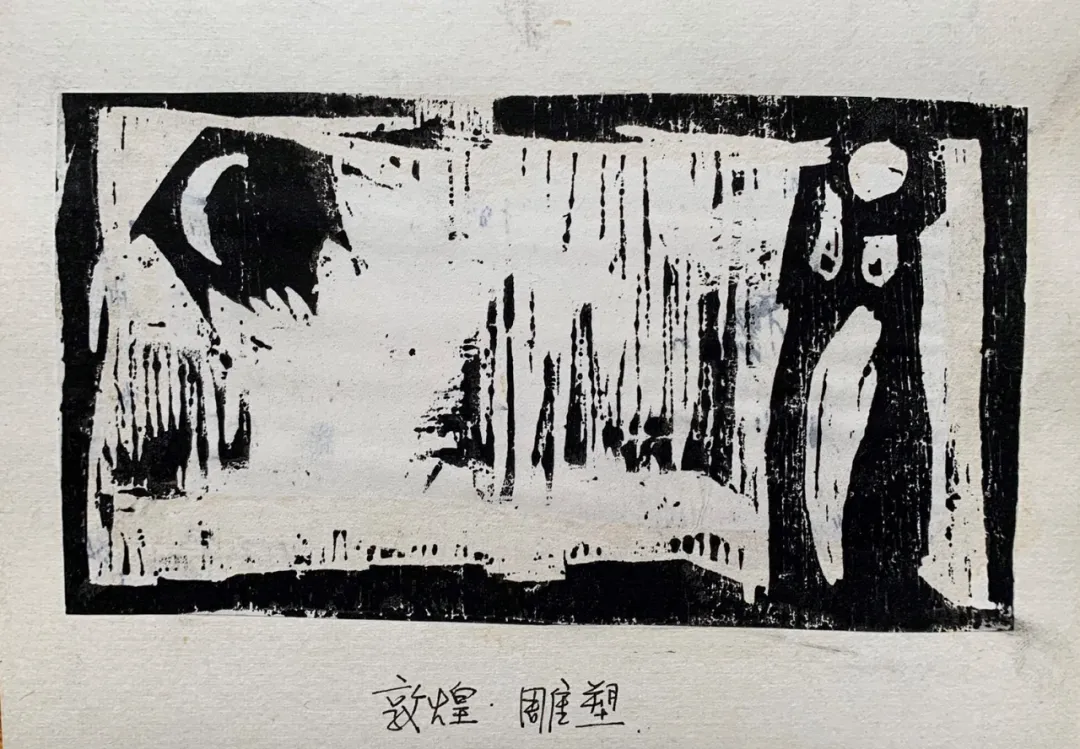

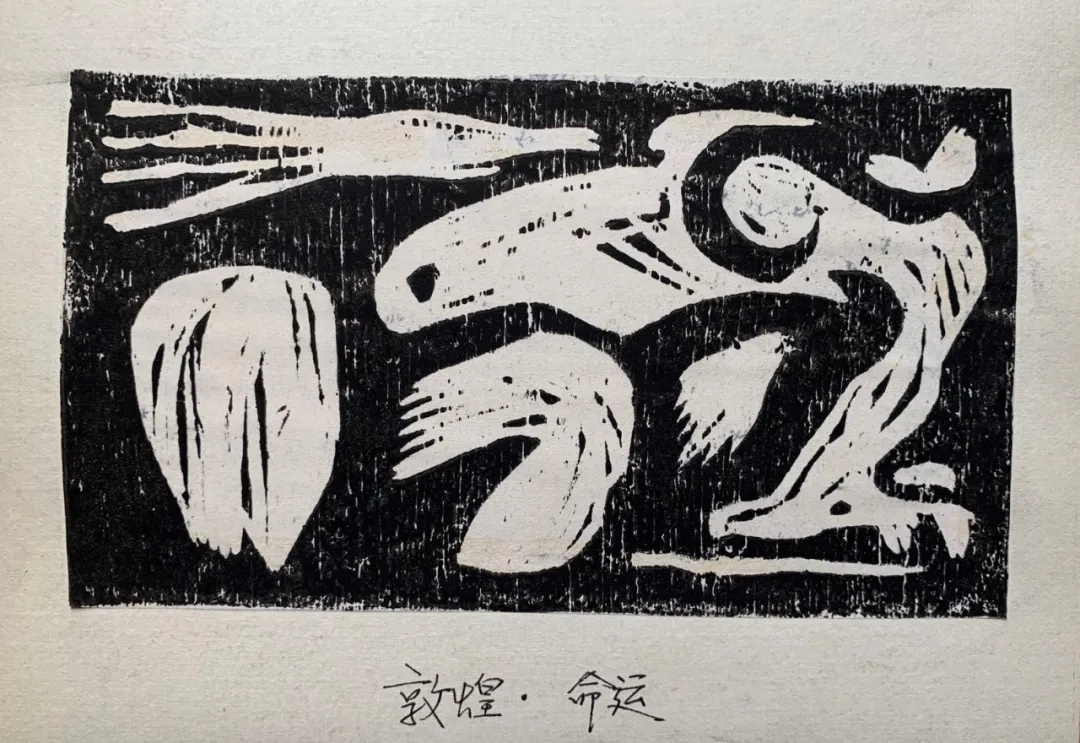

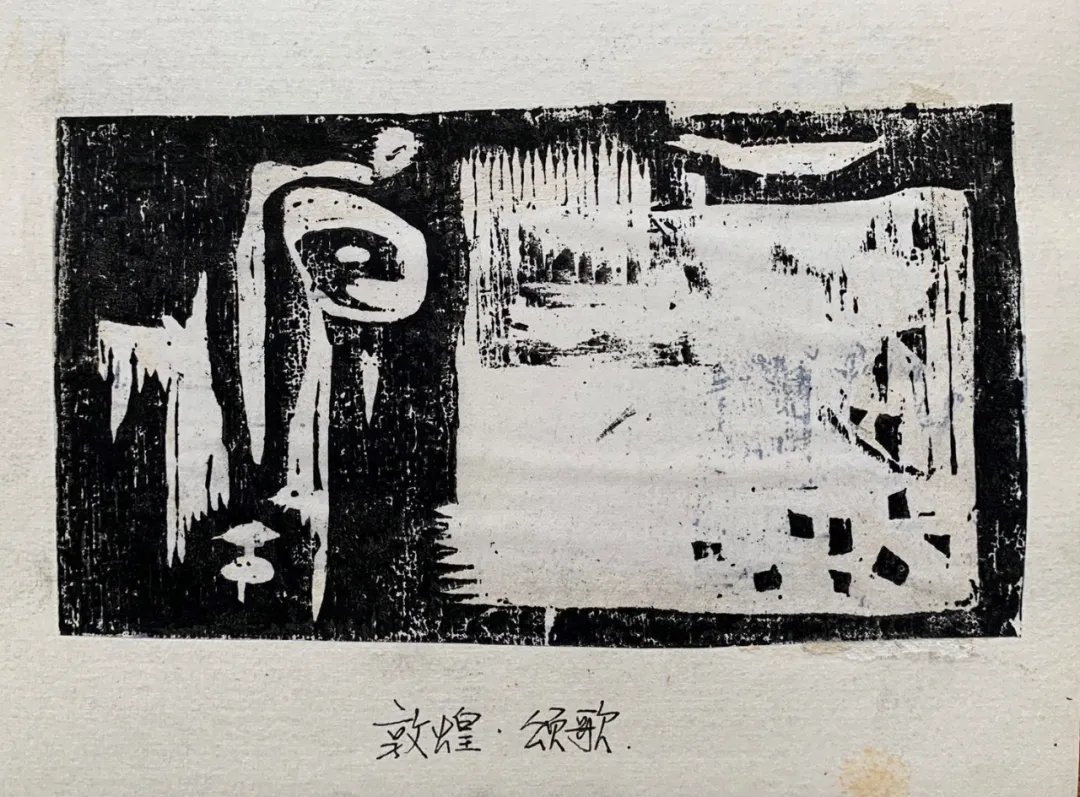

甘少诚为组诗《半坡》、《敦煌》所做的插图,风格纯朴粗旷。

5

◎ 名家琐忆 ◎

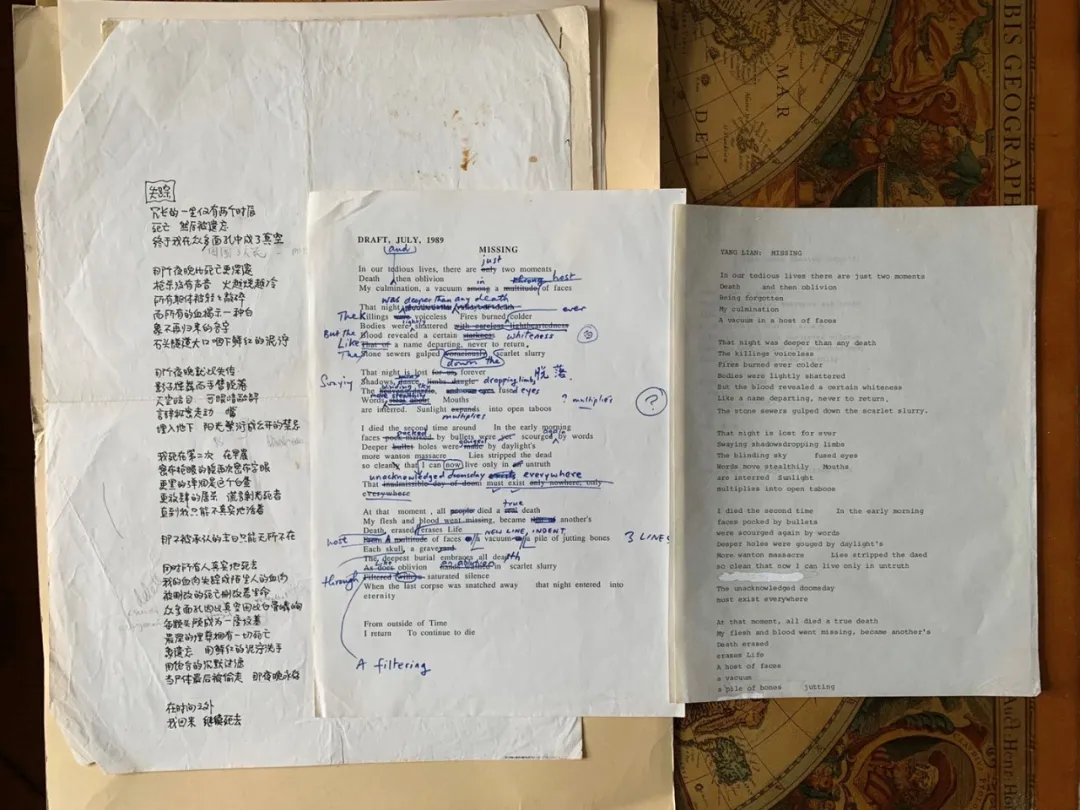

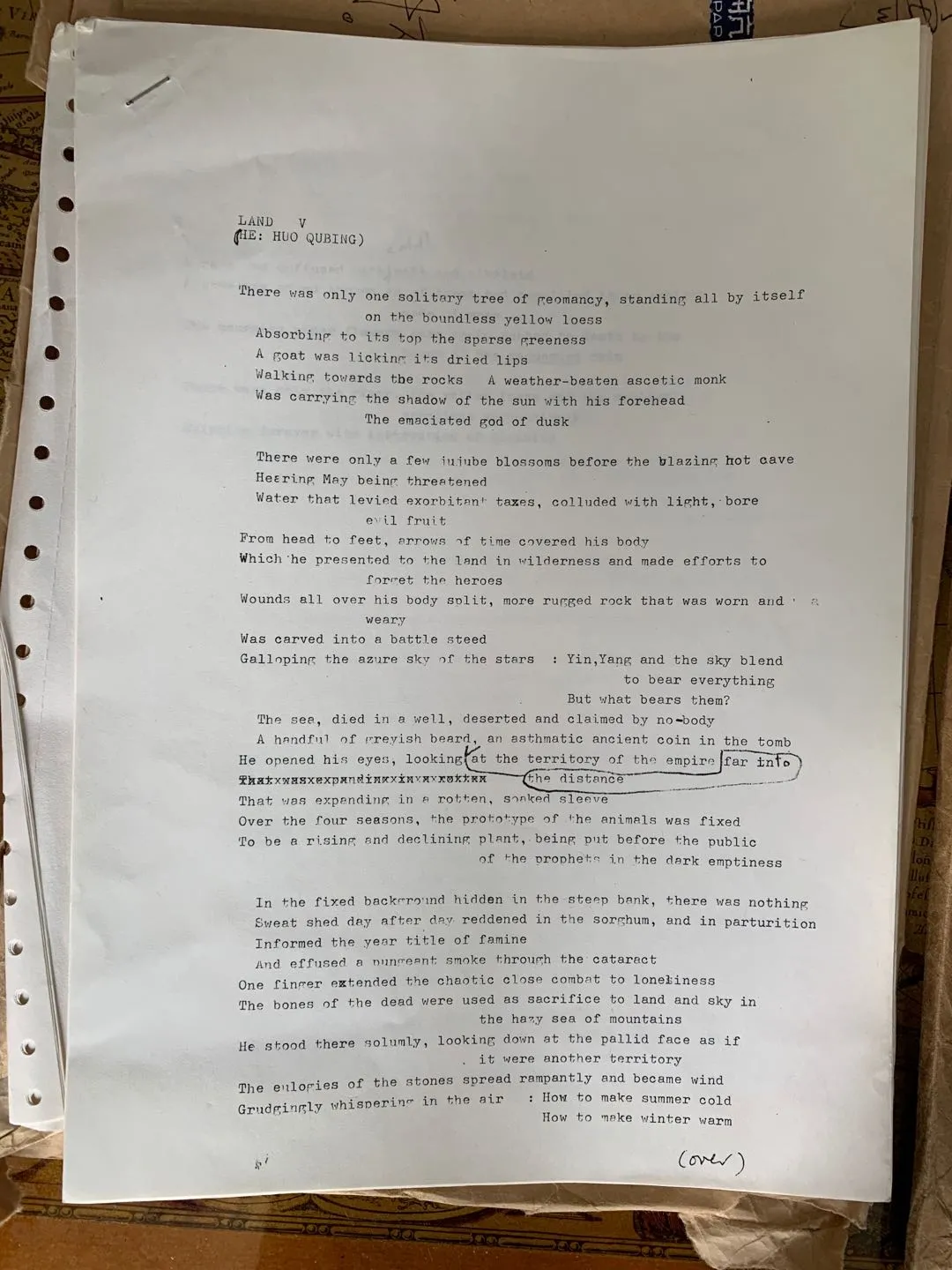

1988年带出国去的《与死亡对称》杨炼中文手稿复印件及閔福德翻译原稿。《

》最终由澳大利亚汉学家 Mabel Lee 翻译成英文,在美国出版。

作品手稿

6

◎ 名家琐忆 ◎

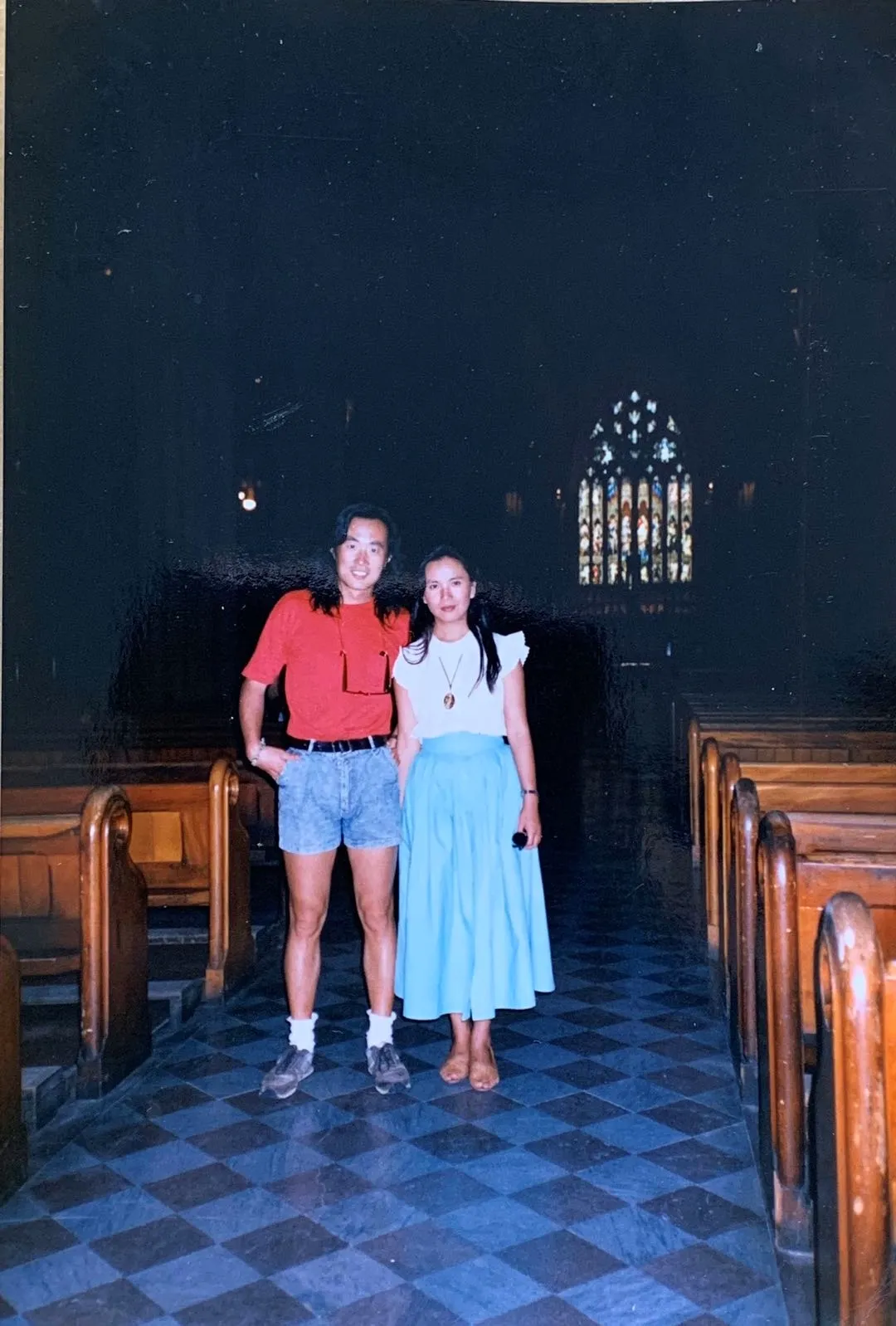

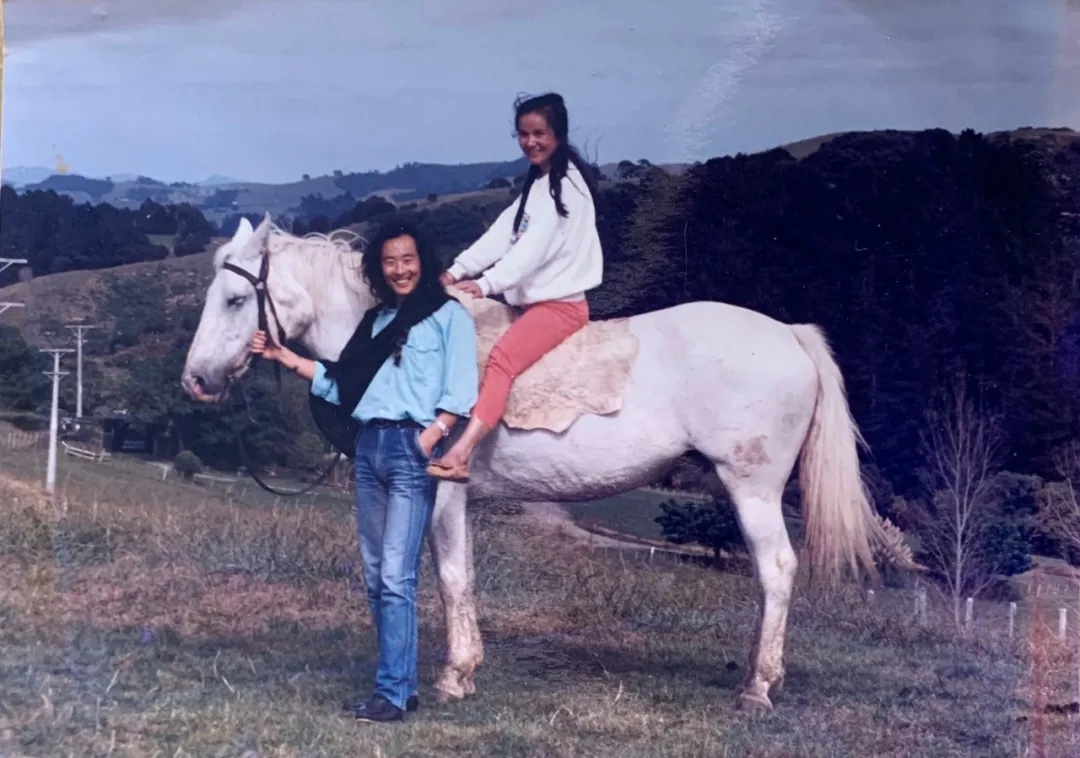

1988年底我和友友在坐长途车、背帐篷环绕澳大利亚旅行,在中部大红石头下度过1989新年。

杨炼和友友

7

◎ 名家琐忆 ◎

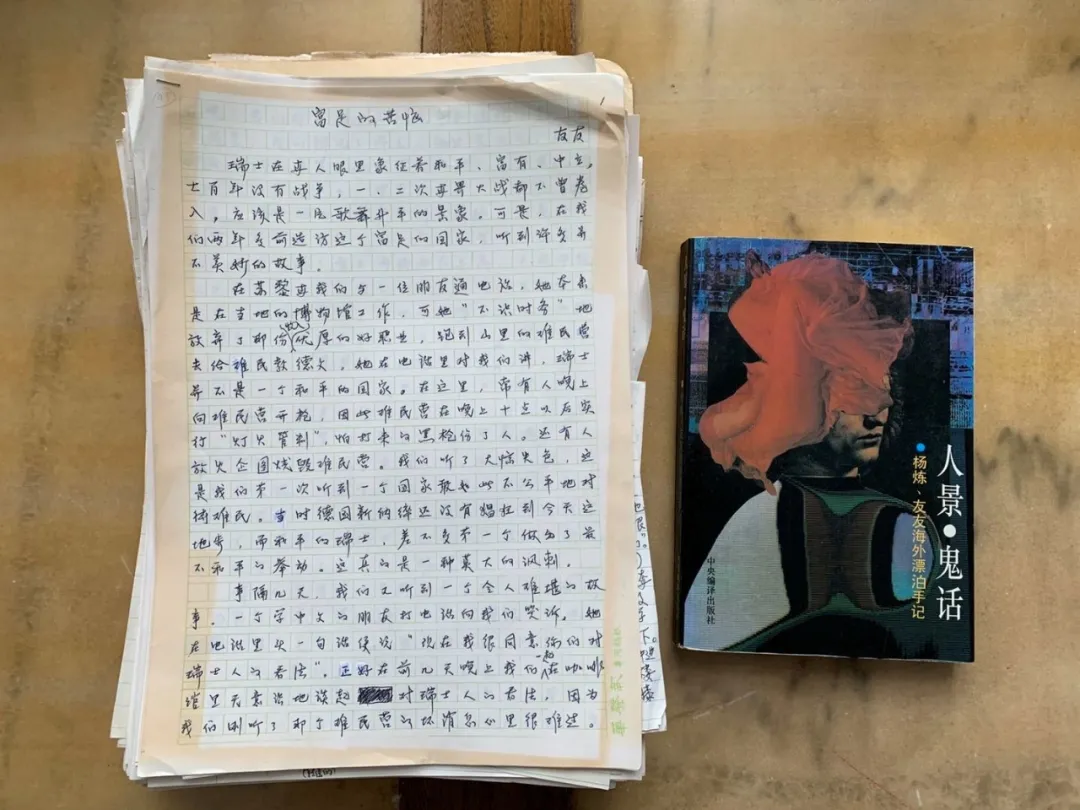

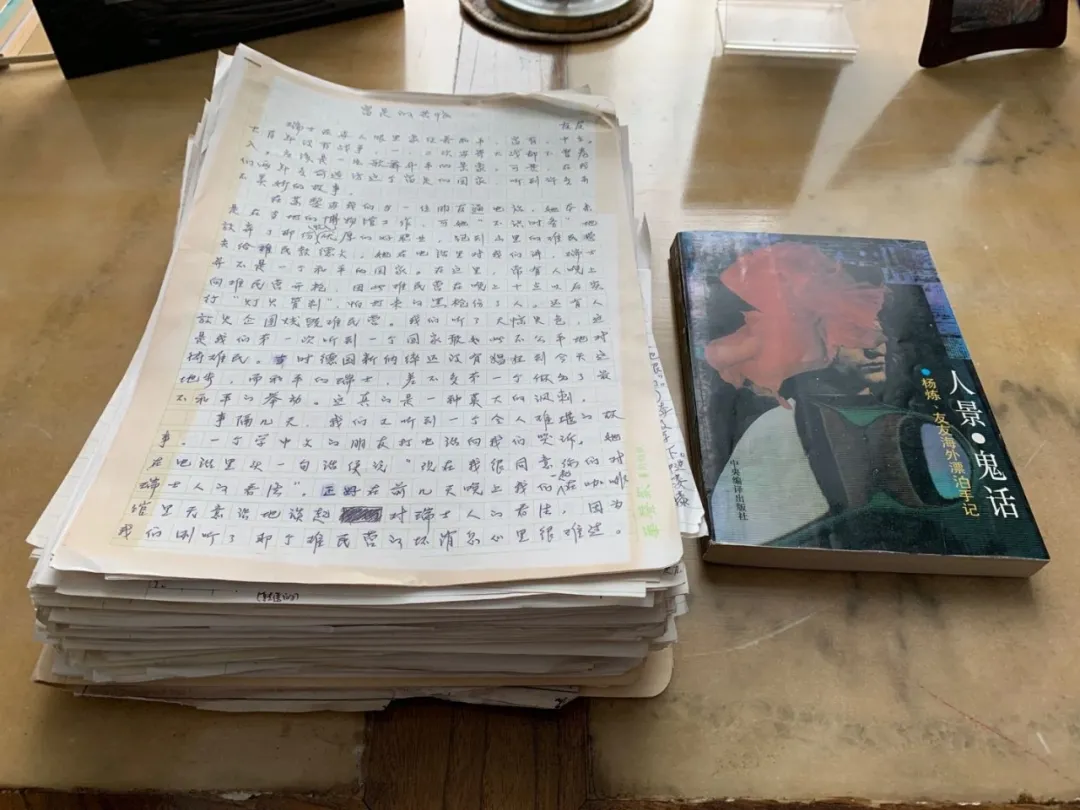

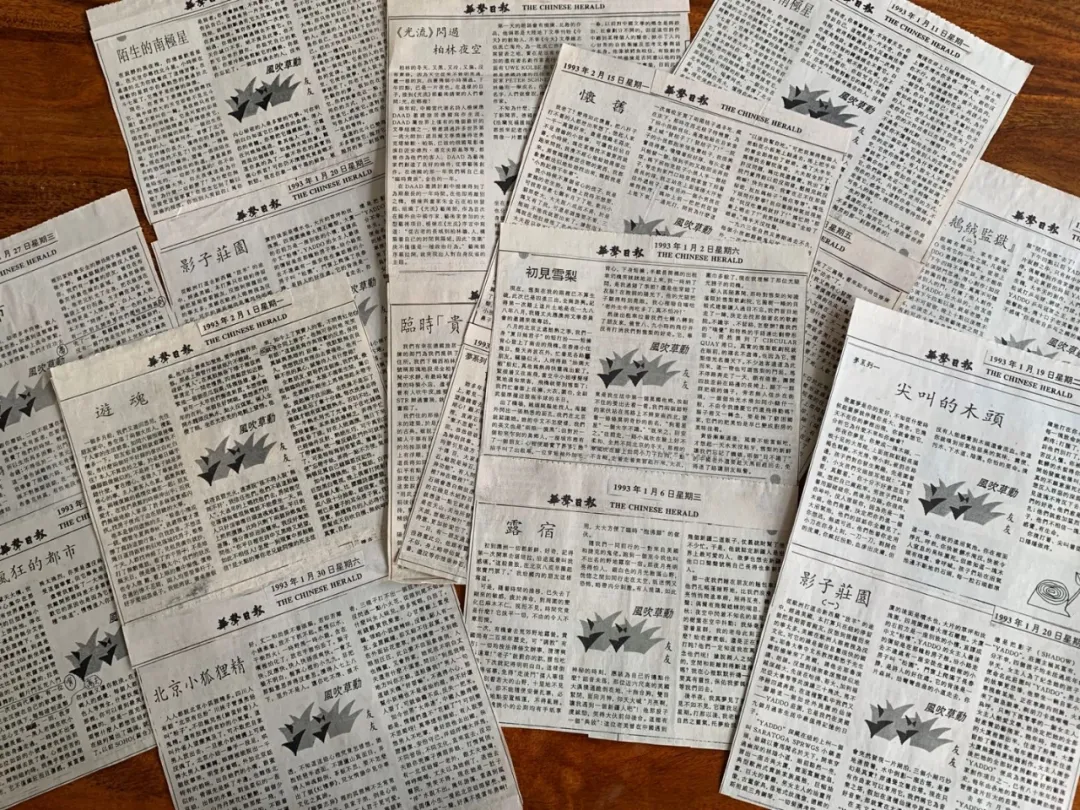

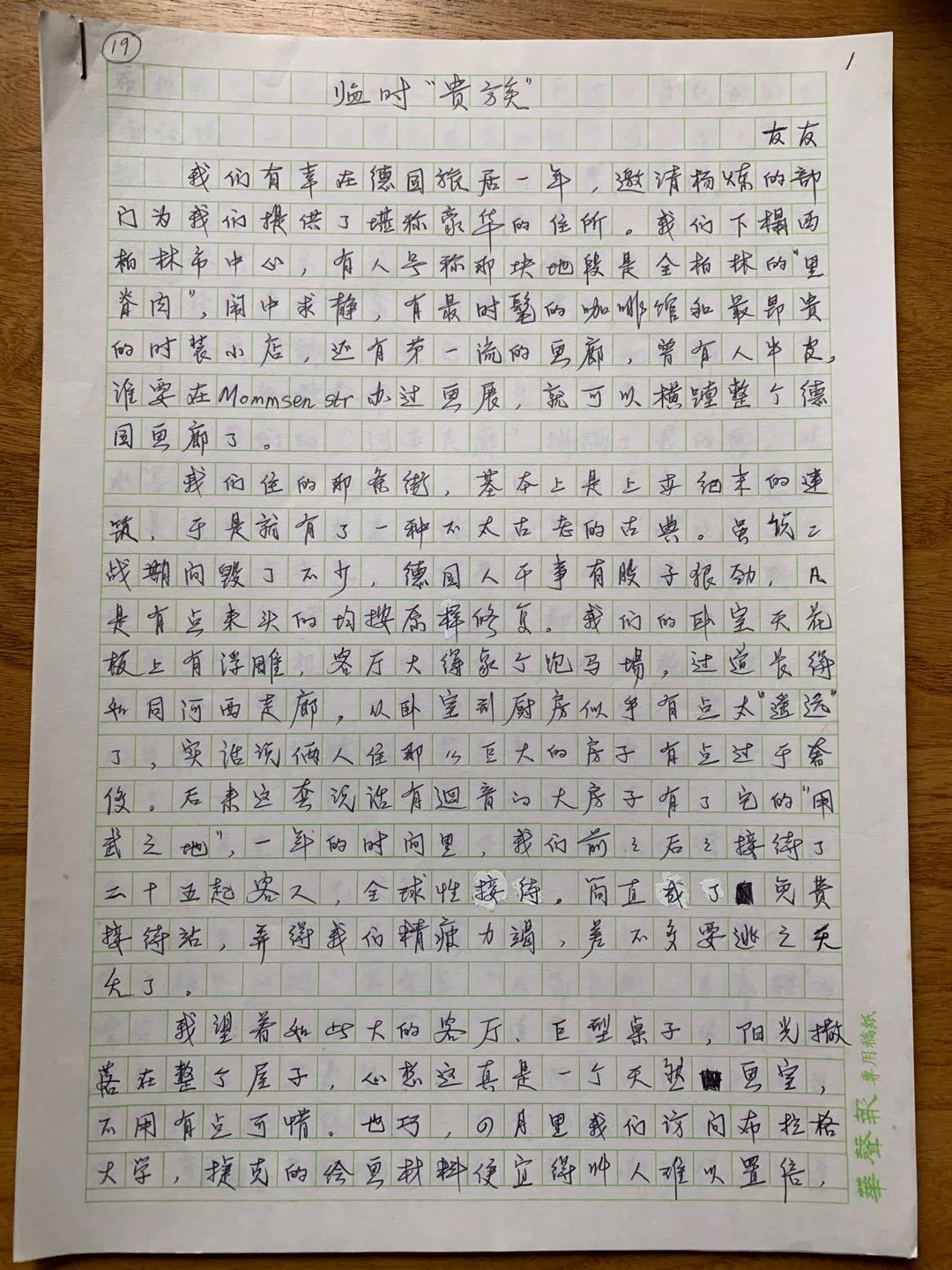

友友在澳大利亚《华声报》的一年专栏,朋友们笑称:友友把自己写成“本地名人”。

友友剪报集成

友友专栏原稿,纯手工活儿啊!一年专栏,后来结集出版成《人景·鬼话》,第一本记载中国作家活生生海外经历的书。

友友的话

:刚收到当年存放在悉尼朋友家一批我的手稿和诗人的一些诗稿翻译资料。93年我在悉尼给台湾“华声报”写专栏一年。看到这些厚厚的手稿,感慨于那时没有电脑,统统手写,现在怕是没有这种体力了。90年我们为麦克里大学编写中文教材70课。在有限的中文字里玩尽了文字游戏,这本教科书对教汉语的老师绝对是某种挑战。在我们浪迹天涯的30多年里不知还有多少纸箱子留在了身后,可惜诗人的大批手稿永远不知失落到哪里去了!这就是漂泊生活的代价……不过,有一点并不遗憾,出国门的三十多年里,我们一直没有停脚步地发展自己,也算是一种欣慰吧。

1990,我们应悉尼麦克里大学邀请,创作一部全新的中文教学课本,目的是让学生尽可能“玩”好中文。我们全不顾其他,埋头两个月,竟然一口气写出七十课课文。每课递增十个汉字,在这圈子里,尽情折腾!这经验,与往常无所顾忌地挥霍文字截然相反,每个字都金贵无比,每个字都要玩到尽头。结果,这课本别说学生学不了,就连老师也教不了!哈哈,最后我们干脆给它起名《毒草》——既毒又美,没人敢碰!有朝一日,我们这批独一无二的“杰作”,一定会冲出这些古董级电脑大软盘。

毒草软盘

8

◎ 名家琐忆 ◎

1993年——2020年,二十七年过去。我们自己正成为历史,突然又获得了“历史”的佐证,睹物思人,好怀念八十年代人的青春能量,以及狠狠做事的认真劲。这些宝物,可存念、可把玩、可反思,更重要的,是催吾等继续前行。对当代写作者,历史思考的深度,永不过时。

(杨炼 2020.05.19)

我和友友:那时的咱俩,现在的咱俩。

9

●杨炼,1955年出生于瑞士,成长于北京。七十年代后期开始写诗。1983年,以长诗《诺日朗》轰动大陆诗坛,其后,作品被介绍到海外。1987年,被中国读者推选为“十大诗人”之一。1988年,应澳大利亚文学艺术委员会邀请,前往澳洲访问一年,其后,开始了他的世界性写作生涯。

杨炼的作品以诗和散文为主,兼及文学与艺术批评。他迄今共出版中文诗集十三种、散文集二种、与一部文论集。他的作品已被译成三十余种外文。其代表作长诗和组诗《

》、《大海停止之处》、《同心圆》、《叙事诗》等,通过精心结构诗学空间,追问人生困境并追求思想深度。杨炼作品被评论为“像麦克迪尔米德遇见了里尔克,还有一把出鞘的武士刀!”,也被誉为世界上当代中国文学最有代表性的声音之一。杨炼和英国诗人William N Herbert等共同主编的英译当代中文诗选《玉梯》(Bloodaxe Book,2012),为在英语世界确立当代中文诗思想和艺术标准的突破性作品,全书360页,构成一幅深入当代中国文化的“思想地图”。2013年,同样由杨炼和William N Herbert主编的中英诗人互译诗选《大海的第三岸》,由英国Shearsman出版社和中国华东师大出版社联合出版。2015年,杨炼主编的英译北京文艺网国际华文诗歌奖获奖作品选《庞大的单数》由英国Shearsman出版社出版。2015年5月,北京作家出版社出版杨炼诗文选《周年之雪》。从2015年9月起,《杨炼创作总集1978——2015》十卷本陆续由华东师范大学出版社(九卷)及台北秀威出版公司(一卷)出版,这是迄今为止展示杨炼创作最为完全的出版物。

1999年,杨炼获得意大利Flaiano国际诗歌奖;英译诗集《大海停止之处》获英国诗歌书籍协会推荐翻译诗集奖。2012年,杨炼获得由诺贝尔文学奖得主奈保尔任评审团主席的意大利诺尼诺国际文学奖(Nonino International Literature Prize 2012)。2013年,杨炼的《同心圆三部曲》(《

》、《同心圆》、《叙事诗》)获得中国首届“天铎”长诗奖。2014年,杨炼获得意大利著名的卡普里国际诗歌奖(The International Capri Prize 2014)。2015年,杨炼获得首届李白诗歌奖提名奖;《作品》杂志组诗奖;广东(佛山)首届中国长诗奖;第二届大昆仑文化奖․诗歌杰出成就奖。2016年,杨炼获首届台湾太平洋国际诗歌奖(累积成就奖)。2017年,杨炼获得上海文学杂志第11届诗歌奖;杨炼英译长诗《叙事诗》获得英国笔会奖暨英国诗歌书籍协会推荐翻译诗集奖。2018年,杨炼获得第六届“禾泽都林杯”诗歌头奖;意大利“2018年佩斯卡拉基金会北南国际奖·文学奖”(2018 NordSud International Prize Foundation Pescarabruzzo);北京文学杂志诗歌奖;2018匈牙利雅努斯·潘诺尼乌斯国际诗歌大奖(2018 Janus Pannonius International Poetry Grand Prize);2018年意大利拉奎拉国际文学奖等;2019年,杨炼获得北京文学杂志年度诗歌奖;意大利苏尔莫纳奖(Premio Sulmona)。

2008年和2011年,杨炼两次以最高票当选为国际笔会理事。2013年,杨炼获邀成为挪威文学暨自由表达学院院士。

杨炼获得过包括德国柏林“超前研究”中心(Wissenschaftskolleg zu Berlin) 学者奖金在内的多项学术奖金。并于2013年受邀成为南京艺术学院客座教授和河北大学艺术学院客座教授。2014年,杨炼受邀成为扬州大学客座教授。2014年至今,杨炼获邀成为广东省汕头大学特聘教授暨驻校作家。2017年起,杨炼担任重新复刊的“幸存者诗刊”双主编之一。

杨炼现居伦敦与柏林。