一梦到非洲,唇齿间就飘出一缕微笑。

渡过尼日尔河,就是海伊娜与女巫的天下。听助手亚辛说,尼日尔的乡间,盛行巫术,喝虫蛇和毒草秘制的药水,就能在夜间满世界飞行。我不太相信真有飞行的女巫。

现在是旱季,我们的Toyota穿行在黄土与固定沙丘间的土路上,尘土飞扬。见过许多慢吞吞晃过马路的羊群。好奇特的尼日尔羊,斜披着黑白分明的条纹,是斑马的缩小版。

要在雨季,这里会恣意汪洋,车轮很容易陷入泥沼。海伊娜真就要成群结队的出没了。

旁晚时分,抵达处在同一个村落里的勘探区。很多非洲国家,都有两个权力体系:原始的部落制,现代的民主选举制,并行不悖。透过表面的国家和总统,你会吃惊的发现,这片神奇的土地,实实在在由大大小小不同层次与级别的国王掌控着。这个村的村长,就是当地的国王。

码头烧烤中的河鱼,香气弥漫在尼日尔河面上。我们要了几条,手撕着,吃得正美,渡轮就到了。

码头烧烤中的河鱼,香气弥漫在尼日尔河面上。我们要了几条,手撕着,吃得正美,渡轮就到了。

亚辛是地矿部的地质佬,曾是前总统的竞选助理。我不懂的,他都懂,都会。首先拜见国王。递过事先购买的一包白糖,若干礼品和钱币(记不清数目,好像几万西非法郎),老国王许诺了安全。我们按指定雇佣劳工。由他儿子领着,紧挨着村,选了一大片空旷地,安营搭寨,烧火做饭。

勘探区的村落,在乱石和稀疏的草木间,错落着许多矮小的茅草房。草编泥抹的墙,茅草盖顶。

勘探区的村落,在乱石和稀疏的草木间,错落着许多矮小的茅草房。草编泥抹的墙,茅草盖顶。

左边是厨师磨士父子俩,中间是亚辛,右边是司机穆斯塔法和劳工

左边是厨师磨士父子俩,中间是亚辛,右边是司机穆斯塔法和劳工

洗澡中的亚辛。后边是小厨师,帐篷,整理中的样品。

洗澡中的亚辛。后边是小厨师,帐篷,整理中的样品。

在村里买了一头小羊改善生活。宰杀的场面,亚辛亲自操刀,很暴力,很血腥。

在村里买了一头小羊改善生活。宰杀的场面,亚辛亲自操刀,很暴力,很血腥。

最难忘的是羔羊的味道。整块,烧得透烂,连皮带骨的滑开,入口即化,一股浓郁的香气带着蜜汁,从唇齿间飘了出来。弥漫了记忆。还有水边的村姑。当夜,听帐外有什么在喀嚓喀嚓,撕咬骨头。亚辛说,一定是女巫,在练习滑翔。千万别出去。铡刀似的,冷血,恐怖,我听着更像是海伊娜,撕碎活物……飕飕的,头皮裂开。

某日,突然接到通知。尼日尔总统来勘探区考察。专机降落。其实是拜会这个村子的村长,顺带同我握握手而已。亚辛说,现任总统太强硬,政局不稳,急需部落势力的支持。亚辛是懂政治的。我上了两回国家电视台的镜。

回加拿大没两年,尼日尔总统遇刺身亡。

打水的村姑。在水边洗漱,赤裸着上半身。

打水的村姑。在水边洗漱,赤裸着上半身。

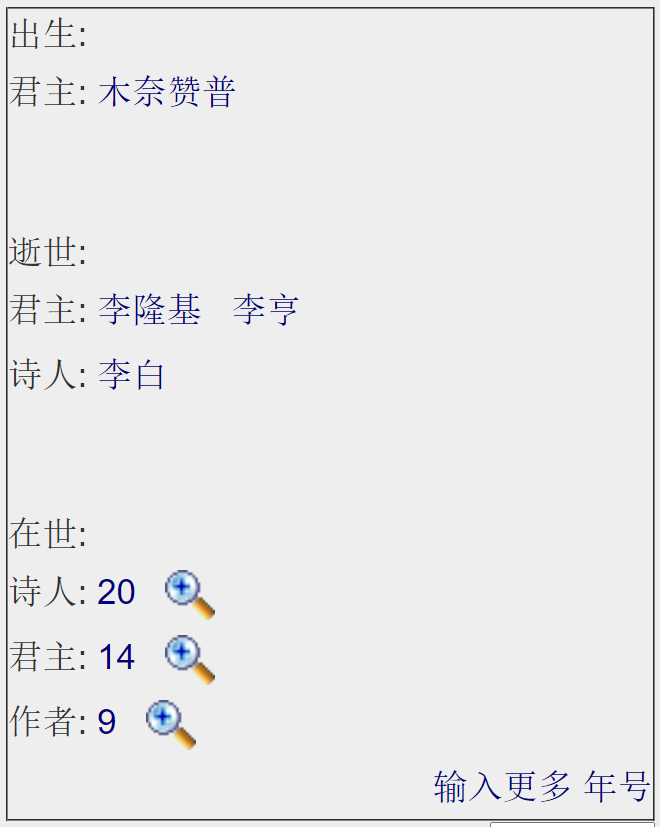

国家,权力游戏。时光隧道在今天,球面上的投影,就是枫之声传媒系统里的“今日是何年”。

地球被分割成洲,有亚洲,北美,非洲,一路走来,走去。国家,这个想象中的共同体,一种地理空间的概念,可以通过卫星定位。从宇宙深处探看,在纵坐标和横坐标相交的小棋盘上,我们是上帝手里的骰子,还是唇齿间的羔羊。

国家,在时间上的投影,就是改朝换代。就是往时光隧道的肉体上,切下一刀子,鲜血淋淋的,划拉开一个剖面。一朝天子一朝臣,朝朝都有冤死的,上吊的,臣子和国王,肠子连着肚皮的血腥哗啦。让人不禁仰天,唱起杨慎的《临江仙·滚滚长江东逝水》。那句“青山依旧在,几度夕阳红”。

我们像是投影。想起柏拉图的那个“洞穴之喻”。或许我们就是影子,还不如看着我们来回飘的奴隶们。一会儿东亚,一会儿北美。一会儿,又在北非,固定的沙丘上,像一只沙漠里的蜥蜴,来回撺掇。不远处,三毛把头埋进沙堆里,写她《哭泣的骆驼》。她听不见我的尖叫。一眼望不到头的沙子。月亮像刀子,一会⚪,一会弯。刀锋起了歹意。整个天空,渐渐填满了羔羊们哭波巨大的回声,雷鸣似的罩下来。

唯有把影子投向时光隧道,才得永生。搜索李白,系统切换到762年 壬寅虎,祭日。往下找到这个截屏:

敲敲门。“诗人:李白”,就活了过来,写诗给你读。

许哪天,心情好了,把影子往上投。

也就永恒了。

切记。