阎连科:我们无法像鲁迅一样当战士,但可以像博尔赫斯这样写作,写出人的困境

阎连科 日课live 2019-01-10

日丨课丨写丨作丨平丨台

每 个 人 都 是 生 活 的 记 录 者

“我们没有能力像鲁迅那样当战士,但我们一定能做非常懦弱的人,但作为懦弱的人,我们同样也可以写出另外一种小说来。在今天,像博尔赫斯这样写作,我们能够写出完全不一样的作品来,它具有创造性,对文学有更大贡献。”

阎连科:中国文坛到了一个巨大的被误导的时代

阎连科文学讲稿(下)

为什么要谈博尔赫斯,恰恰就因为我们说颂zheng文学我们不去写它,但是我们另外一些喜欢的作家,不是你不写,是你写不出来,你没这个能力。

那么在这个苦咖啡文学都已经泛滥成灾的时候,如果我们不能像托尔斯泰那样,不能像陀思妥耶夫斯基,不能像卡佛那样,我们至少还可以像博尔赫斯这样去写作。

这就是为什么要选择讲博尔赫斯的理由。我想讲博尔赫斯的文学贡献,其实我们每一个上一代作家包括七十年代每一个人都在谈论他,但是我们从来没想我们为什么喜欢他,我们喜欢他什么。

博尔赫斯对世界文学最大的贡献,恰恰是成功的证明了,小说可以不写人性,小说甚至可以不写人,小说甚至可以不写生命。

说白了,博尔赫斯写作他按的不是人,而是按他头脑中的这些东西来写的。没有一个作家在写小说时敢于说,这小说根本不写人间烟火,没有一个作家敢说我的小说根本不塑造人物。

即便我们经常说卡夫卡的小说人物是符号化的,但是到了博尔赫斯这里连符号化都没了,几乎就是不写人。人的存在就是为了他叙述的方便。非常难得在他的小说中间有《南方》这样一个像我们习惯中的短篇。

我们经常会说,小说是从世俗中来到生命中去的。从十九世纪、十八世纪到二十世纪,我们都不能逃离这个过程。但是博尔赫斯完全不需要从世俗中来,他根本不喜欢世俗生活。在他的小说中间我们看不到男亲女爱,看不到生老病死,也看不到托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基那些东西。

我们能说它不是小说吗?为什么这么多人喜欢它,恰恰是因为他给我们提供了另外一个写作的可能性,那些不像小说的小说才是今天我们的文学特别渴望的东西,否则我们就一定会走到卡佛这样一个路子里。

这没有什么不好,有这样的作家我们才有在座的非常多的读者。但是每一个作家都这样写作的时候,我想我们的文学显得非常简单、非常的单调。我们其实是希望有非常多的写的不像村上、卡佛的小说出来的。在这个时候我们发现,在世界上所有的伟大的短篇小说中,博尔赫斯完成了这一点,他是唯一一位给我们人类世界提供了完全不一样的小说的小说家。这是第一点。

第二点,我想博尔赫斯的小说,成功的完成了对人性对生命的转移。我们看到世界上那些伟大的作家,当在谈论小说的时候都会说人性、人性、人性,生命、生命、生命。但是博尔赫斯成功的转移了小说的主题,他小说不谈这些,不写人物,不挖掘人性,不写人的生命过程。

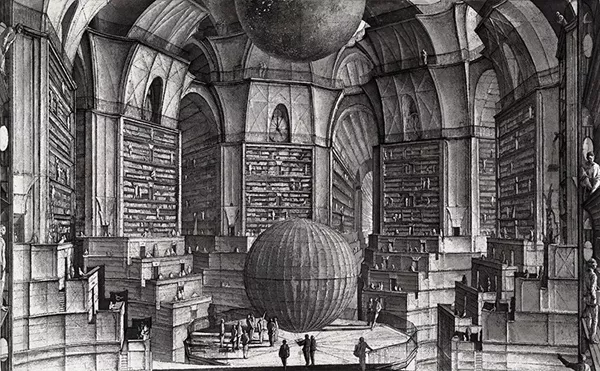

他写什么呢?写迷宫、镜子、《一千零一页》、图书馆、语言本身,写某一首长诗中的第一句等等。以《阿莱夫》为例,这是他比较长的一篇,一万多字,全篇说白了就写了一首诗的第一句,也就是阿拉伯字母中的第一个字母,写不出那个字母来,全部小说就讨论这一个问题。

这个作家为什么能让所有的人都去谈论他,乃至于喜欢他,是因为他给我们成功的提供了小说的另一种可能性:小说完全可以不写生命。现实主义的这些东西都可以被博尔赫斯推翻掉。说到底博尔赫斯一点不爱人间,他的小说几乎没有人间这个东西。这是非常了不得的。

他给我们开掘了一个小说的另外一个层面的东西,不管后来者有没有继承,不管意大利的卡尔维诺对他有多么的喜欢。至少有一点,他告诉我们,小说在我们的人间烟火之外是有另外一个领域的。

我今天为什么选择谈博尔赫斯,恰恰是因为如果我们不能对人性进行鲁迅那样的开掘,不能像《战争与和平》那样去认识世界,那我们为什么不可以去想想文学的本身?博尔赫斯所有的热爱就是爱文学本身,他写作不为了任何人,就是为了这一个文本。

我们看他的短篇小说叙述也好、结构也好,我们都无法去谈论它。我已经看了三遍《交叉小径的花园》,都没有能力把它滴水不漏地讲出来,我在家里不断地用个标签记录、分析这个作品,终究也没有贯穿它。

但博尔赫斯自己是非常清楚的,那些研究者也非常清楚,但是我自己没有能力完成这个东西,但是《南方》这个小说恰恰帮助我们完成了一这点,所以我们选择《南方》来这里讨论,也许会给我们今天当下的写作提供另外的可能。

《南方》这个小说故事非常清晰,我们能够非常清楚地用几句话把它讲清楚。小说的开始像纪实文学一样。我们今天说,它是另外一种想像虚构和叙述,但是《南方》这个小说完全像一个纪实文学的开头。

在1937年如何如何,主人公的福音派牧师爷爷从德国如何登陆到这里传教,然后他有个孙子就是主人公达尔曼。达尔曼是布宜诺斯艾利斯图书馆的一个非常普通的一个图书保管员。这个非常简单,但后边开始才是真正的小说,前边我们发现实际上非常纯粹就像纪实实文学一样,时间、地点、人物都非常清楚。

但注意后边真正小说开始的时候你会发现,这个故事开始只是因为他这一天他喜欢《一千零一页》,他顺便走在大街上买了一本《一千零一页》的小说。

当他想尽快回到家看这本书的时候,发现电梯上等的人比较多,他就顺着楼梯爬上去。这个楼梯灯光比较昏暗,上去的时候因为某一个楼梯的窗子打开了,他一头撞到窗子上。撞在窗子上捂着头回家一看,有一个女人给他开门,说你的额头给撞破了。他一摸额头上是有血迹,故事就这么简单。

有血迹之后他就每天疼,每天发烧,就住到医院。一检查发现原来不是窗子把他的头撞破了,原来他是得了败血病。这个败血病不重要,重要的是当他有病以后他一直在想念着在南方,他的爷爷给他留下的一个庄园。他一直说他的爷爷给他留下的这个院子,但是种种原因从来没有回去过。当知道自己败血病的时候,和我们一样,他想到了叶落归根,想到了回家去。于是当他的病变轻的时候,他第一时间就搭火车回到他的家乡去了。

全部的故事就这样。他到达家乡那个小站,这个小站因为在黄昏时还不能随时到家,他就去租一辆马车,然后到杂货铺里吃一点东西,杂货铺里边特别像我们今天那样,有几个民工,民工在那喝啤酒。

他们喝酒的时候就用小面包块往他身上砸。结果他们就吵起来、打起来了。最后他们就说,我们到草原上去对打一场,看谁能打过谁,他就和那个民工去了。小说就写了这样个故事。

我想这个故事讲起来毫无意义,谁都能看得清楚。但是我们去分析这个小说的时候,恰恰是这个在我们看来既不写跌宕起伏的情节,也不塑造多么丰富的人物,更不会写人性、生命那些东西的作品,有非常多有趣的地方。

我们首先看这个小说中的时间问题。我们每天都在讨论博尔赫斯小说的时间,我们发现在这篇小说中间,在小说的开头有非常清晰的时间,完全像记实文学:1937年如何,1871年他的爷爷如何,到1939年他的孙子如何,到了1939年的2月他买了这个《一千零一页》,头撞在窗子上,之后发现败血症之后回家这样一个故事,这个时间是非常确凿的。

博尔赫斯特别会写小说的,几乎每一篇小说的开头,《交叉小径的花园》《环形废墟》《阿莱夫》,以及其他的小说,开头几乎都是时间和地点,言之凿凿,事情非常真实。但在小说的最后,所有他提供的时间一点点不再准确,这是这些小说最奇妙的地方。

《南方》里不管前面多准确,说到住医院以后,达尔曼回家以后再也没有给我们提供任何一个时间了,只提供了说某一天几分钟以后,八天以后,什么什么的秋天。

当这个人物真要回家的时候,决定回家的时候,出院的时候,小说没有给我们提供任何准确的时间,全部是模糊的,不确切的,值得怀疑的。其实在这个小说中间隐藏了一个时间的最奇妙的问题。

当我们写作的时候我们会把时间写得越来越准确,现实主义也好现代派也好,在时间上是一点不能含糊的。但博尔赫斯恰恰在最准确的时间之下,写了一些最模糊的时间。比如他写达尔曼住院,住院一段时间以后,这一段到底是多长时间;这中间作家有非常多关于时间的描述,比如说“八天过去了”,但是第一天是从哪里算我们不知道;“手术后的几日里”;然后“早晨七点钟的时候”,这是哪一天的早晨七点钟我们也不知道。

我们发现,他的所有的时间都是在巨大的真实下边带来一个非常模糊的时间概念,我们说不准达尔曼他住院是哪一天,病好是哪一天,回家是哪一天,是什么季节,我们都无法考证。

这些信息对于作者本人来说非常准确,我边上有一棵柳树,我门口有一个大楼,你到底在哪里,我边上有一个电线杆,电线杆是灰色的,水泥电线杆有多高多高都说的非常准确,但是对其他人完全是模糊的,没有参照。

这就是博尔赫斯的非常奇妙的时间,这个小说里也同样是这样一个时间的迷宫,就是说,开始的准确就像记实文学一样,但是在后边的时间完全模糊的让你无法对照。这是非常奇妙的。

Ad

博尔赫斯小说集

作者:[阿根廷]博尔赫斯

京东

而且我们再去看,为什么我说《交叉小径的花园》无法复述,同样是这样一个情况。他在《交叉小径的花园》开头讲了《欧洲战争史》在哪一年出版,那一年出版的《欧洲战争史》多少多少页有这么一段记述。那个《欧洲战争史》的出版时间非常准确,但是讲《战争史》里边第二百七十二页讲的故事,这个故事的时间是没有的,他完全用时间把我们模糊掉了。

每一个小说都有准确的时间,但故事的发生全部是模糊的时间,是无法确定的。我们看他的《环形废墟》,某一天看《一千零一页》的时候在什么地方想起了什么东西,你看《一千零一页》的时间非常准确,但这并不代表这个《环形废墟》的故事发生的时间是准确的。

所以我们说,没有人能够像博尔赫斯这样,对小说的时间运用的这么奇妙,他的所有时间都是错位的。开头谈的特别准确,但是和这个故事没有关系,开头言之凿凿哪一年哪一年,到了最后其实时间都是模糊的,这是这个小说的时间问题。

我想第二点更加有趣的一个问题是,我们在写小说时永远在谈论人物是推动故事发展的动力,一切故事的发展都要根据人物性质。这是因为有了人物才有了这样的故事,如果没有这样的人物一定没有这样的故事。

但《南方》完全不是,那些故事和人物毫无关系。我们刚才讲的达尔曼回家的故事和这个人物的性格毫无关系,这个人物性格到最后我们都无法确定。他只是说这个人物在内心上稍稍有点压抑,我们也看不出他有什么压抑。

为什么说,他这个故事完全不靠人物在推进,那他靠什么?我们会发现在我们刚才讲得故事中间,全部都是靠偶然加偶然在推进情节的,没有任何必然。

托尔斯泰的小说,安娜之所以不再爱他的丈夫卡列宁,是因为她发现丈夫的耳朵长的特别丑特别大,她从发现耳朵难看以后,对她丈夫一点一点一点不再爱了。小说所有事情都与她的性格发生着紧密的联系,没有那样的性格完全没有这样一部小说。

但博尔赫斯说,“我不知道为什么托尔斯泰写《战争与和平》要写那么长,这也就是个三五千字的小说,为什么他要写那么长。”

不管他瞧起瞧不起托尔斯泰,我们发现,博尔赫斯所有的小说,即便是人物故事最清楚的《南方》,故事本身的推进也完全不靠必然,全部靠得是偶然。

第一件事情,买书。是达尔曼因为喜欢《一千零一页》去买的。但是当他乘电梯的时候看到很多人在等电梯。他没有走,他爬上去了,这一爬上去因为灯光的昏暗,非常偶然地头撞在窗子上了,这是第一个偶然;

这个偶然事件发生之后,因为流血不止,他到医院检查,查出了败血病,又是一个偶然;

败血病完全是治不好的,但是过了一段时间他的病又迅速好转,好转以后他就决定回家,回家他在火车上吃饭、看书,还打瞌睡、做梦,这些我们后边去谈。

然后又一个偶然的情节,因为他从来没有回过他家那个老宅,他说那个庄园正好有个小站,他从那下车就可以了。但是故事到这儿,他正在看《一千零一页》的时候,列车服务员来告诉他说,你家那个车站车到那儿不停了,到你家车站前边的站停。为什么这个车站不停了,要到前边那个站停?博尔赫斯也没有讲,这是第三个偶然。

那么他到这个站又没停,到下边一个站停下来,这是第四个偶然。那么到这站下车就离家远了,远了就要租一辆马车。能租的马车很少,马车还没有来,他就到杂货铺里坐一坐,吃个菜喝杯酒。然后偶然遇到那些民工。他们不断地往他头上扔小面包块,这又是一个偶然。

之后他问民工,你干什么要用面包来砸我。民工说打一架去,到外边练一练,这就来了。本来他是一个图书保管员,根本没有能力打架,又刚刚从医院出院。老板就说,他手无寸铁,你们都是民工手拿着刀子,凭什么要和他打?

偏偏这个时候门口蹲了一个他的同族人老高桥人,老高桥就是当地的土著人,拔出一个刀一下扔给他:我给你一个刀,这个刀一接住那就不能不练了。他对面是三四个正在喝酒的年轻民工,那也不得不拿出刀去外面到草原上对打一顿,这个小说到此完了。

我们发现全部的故事推进不是靠人物,全部是一个偶然接着一个偶然。我们看博尔赫斯的所有经典小说,几乎没有一个以人物性格来推进故事发展,全部是他个人所设置的偶然。

还有一点,这个偶然也很合理,他有他的逻辑。以《南方》为例,这是他所有小说中故事最清晰的一部小说,是有名有姓有时间有地点的,而且这个时间地点准确到什么都可以发生。结果和人物关系、人物性格相关的任何事情都没有发生,全部是被偶然加到一块的。

故事的结果博尔赫斯没有讲,但我们非常清楚的知道,那三四个民工和疲弱的败血病患者是什么结局。我们会发现博尔赫斯和我们的写作不一样,他是这样来写故事,来推进故事的。

第三点我们会发现,回头说这个小说究竟写了什么东西?这些都不重要。我觉得不在于他写什么。我们平常要写的,要讲的,全部在他的小说中给省略掉了。我经常说,看博尔赫斯的小说,你不仅要看他写了什么,更重要是要看他省略掉什么。

他为什么能把小说写得这么短?为什么能把小说写的这么入迷,让所有的作家着迷?我们说他是作家中的作家,为什么会说他是作家中的作家?就是他没有写什么其实更重要,写的其实没有那么重要。

《南方》这个小说它到底是省略了什么?这个小说的开头我们会注意到,有一个女人给达尔曼开了门,这个女人是她的妻子还是她的情人?这个女人就这么一句话从此消失掉。

而且我们会觉得他是回家了,家里有个女人非常正常。但是这个女人被她省略掉了,他住院的时候,这个女人也没有陪她去医院。他回家的时候,这个女人也没有陪他回家。一开始我们觉得非常合情合理,但是这个女人从此就消失掉了,完全被他省掉了。

这是我们的写作必然会写到的,男亲女爱的东西,永远无法丢掉的东西,完全被他一笔勾销了。这个女人帮他开了一次门,从此这个女人就不存在了,这是一点。

那我们看这个小说,一共4000字,写得最详细是在医院那一段,他在医院如何,醒来如何,打针如何。但是医院里面省掉了最多的,是他怎么去住院的,他住院想了什么?唯一有一点点心理描写的,或者说也不是心理描写,是像中国的白描的,是他躺在床上的时候。

前面一句写的是:正在给他打点滴注射,后面一句话:手术之后多长多长时间。前面从来没写手术,博尔赫斯就告诉你已经做完手术了,而且已经开始好转了。博尔赫斯的小说全部呈现的是过程的结果,不呈现过程。

这里边省掉了非常重要的一点,他得的是败血病,唯一能表现这一点的就一句话。当他起死回生时,自己掉下了眼泪。接下来就说,他迅速想回到家里的庄园疗养疗养,去看看那个庄园。所以他该要心理描写的时候一点都没有,唯一能够符合人物心理的就是,当他知道他起死回生,死里逃生的时候,他掉下了眼泪。这是这个小说中间唯一有人性,有人情,合乎情理的描写。

那么之后我们会发现很重要的一点,全部小说提示是要“回家”,这个小说表达了一些还乡、乡愁,这样一个哲学的、人情的东西。但我们会发现博尔赫斯一点没有写他家的庄园是什么样子,到底你家的房子怎么样?你的爷爷、奶奶、父亲、母亲,到底怎么回事?那个庄园是荒废的,还是兴旺发达的?什么都没有写。庄园完全成为一个象征,但是这个象征,就象征一个回家的主题,为什么这个象征又没有让我们觉得象征?

博尔赫斯非常非常会写小说,他在小说第二部分开头就写,在达尔曼坐火车准备回家的时候,讲了一个布宜诺斯艾利斯边上的小城,他坐了一段马车去那个小城的火车站坐火车的时候,有两句话是:看到大街上的街道,像是庄园的走廊一样。大街上的院落像庄园的小院一样。

实质上我们发现,他完全隐藏了那个庄园,这个庄园就在这两句话中,非常清晰。我们从来没觉得,他没有交代是少了什么,但是他在这个地方把这一点,用大街上的一点点风光交代了。而且他说,他想象大街上的庄园贴窗子,通门廊,其实我们自己想,这些全都是他对庄园的想象。在这里他省略的是庄园。

但是他在每一个偶然中间,他上火车的时候,又瞌睡,又做梦,又吃饭,但是又省略了什么?当初服务员告诉他说,你家那个车站我们火车到不了不停,他又省略掉了,为什么不停。他是这么着急的回家,全部的努力都是要回到他的庄园,我们任何人通常情况下要回家,那个火车应该在我家门口停车,今天他突然告诉不停车的时候,我们会问,为什么?但他也懒得问。我们会发现最关键处他又把它省略掉了。博尔赫斯讲,他懒得去问他,为什么懒得去问他?这块省略掉了。

最最重要的我们注意一点,这也是我们上边说的时间问题,偶然问题,产生怀疑的问题,比这些省略掉的问题更重要的问题,是这个小说中间唯一出现的两句对话的第一句:就是说他进到杂货铺吃饭的时候,小伙子们要和他打架,不断朝他身上扔面包的时候,这个小说中间唯一出现所谓的一句对话,那个老板告诉他说:“达尔曼先生,那些小伙子们喝醉了,你不要和他们一样。”

我们注意一点,这个老板为什么知道他叫达尔曼呢?他从来都没有回来过,我们一定要注意,这个特别重要的地方,他从来没回到过庄园,他下火车的地方也不是他家乡的车站,但是在这个饭店,为什么要省略掉这样一个非常重要的细节?

这是他小说中间唯一第一次用引号,引出来一句话说:“达尔曼先生,那些小伙子们喝醉了,你不要和他一样。”那么这到底省略了什么东西?为什么老板认识他?这非常非常关键,这个故事是真的还是假的?发生还是没有发生?是不是在梦中发生的?这老板怎么可能和他从来没见过上来就言之凿凿问他一句话。

还有一点,达尔曼一点不为店主能叫出他的名字感到奇怪。这个非常重要的地方让这一句对话把全部的故事推翻了,我们前面讲的都已经没有意义了。全部偶然也好,时间也好,人物也好,他到底给我们省略了什么东西我们无法去弥补。或者说我们所有的弥补都是失败的。后面故事开始进入械斗打架。我想这是我们要去想的。

当然小说最后的结尾省略掉的更大。他拿到高桥人给他的刀子的时候,这是他人生第一次摸到刀子,只知道这个刀子用的时候刀刃要向上,刺到人的身上要从下往上用力,对于其他的没有任何尝试,他就这么出去和几个喝醉酒的年轻小伙子打斗了。这个小说后面的结尾,我想他是非常好的,再没写任何东西,省略的东西更多更多。

所以其实我们会发现,去想象,或者去思考博尔赫斯小说的时候,我们不仅要关注他写什么,更重要是要想象他到底给我们省略掉什么。我想这是我们在《南方》这个小说里想到的东西。

前面我们所有讲的东西都被他的省略所推翻掉,都被那一句对话,“达尔曼先生,那几个小伙子喝醉酒,你不要和他们一样”,被这一句话推翻掉了。那这个小说我们也丝毫没有感到它不完整,它是如此的神奇。当我们仔细去想的时候,这怎么可能?他要回家,火车不停他不去问,那个小伙子明明要和他打架,老板还要告诉他,他也不会关心老板为什么认识我。这是小说的第三部分。

那我想我们从这个小说中间还去想一个问题,为什么博尔赫斯在写作中,几乎每一篇小说都有另外一部书的存在。

比如说《交叉小径的花园》中间写了一个叫余准的,余准是我们中国青岛人,他在青岛外语学校教外语,后来就到了欧洲。这个故事其实相当一部分是余准讲述的,但他的开头讲的是,哪一年的《欧洲战争史》在第272页的记述了这么一件事情。

这些转化我们不去管它,他讲到《欧洲战争史》,而在那个过程中间,他又讲到余准和曾外公。曾外公应该是他外公下边的第四代人,是云南的省都,特别有钱的一个高官,而且特别有文化,会绘画、会书法、会裁缝,什么都会。

最重要一点,他特别想写一部像《红楼梦》那么伟大的小说。那么他要写一部像《红楼梦》那样伟大的小说,这个小说是什么?恰恰就是《交叉小径的花园》小说里,因为开头丢失掉了,就是我们看到的博尔赫斯描写了很多迷宫的建筑是什么样,那个门廊是什么样,那个中国画是什么样,这都是小说中间的情节。

但是这个小说中的情节,恰恰又和余准被追杀的过程中间,他说遇到的那个地方是一模一样的地方。这个小说在时间上是非常奇特的,明明是写他的曾外公所写的类似《红楼梦》小说中间的一个迷宫,但是这个迷宫又是和余准被追杀时逃到的那个村庄是一模一样的。

这里面也有一本书的存在。《阿莱夫》这篇小说是他非常经典的作品,小说全部在讲人物,其实全部在讲关于一首诗,一首诗的第一句话,第一句话的第一个字母,全部是围绕这样一首诗在开展。

我们会发现,《一千零一夜》在博尔赫斯的小说中是出现频率最高的一本。在《南方》这部小说里刚好就有一个和《一千零一夜》形成故事外的故事和故事内的故事的情节。

《南方》开始就是达尔曼去买了《一千零一夜》,买了《一千零一夜》发生了这个故事,这是他第一次讲到这个小说,是因为这部小说开始的。第二次出现是他在坐火车的时候,因为火车上没事干,又看了《一千零一夜》,注意这个地方,博尔赫斯说他再看《一千零一夜》的时候,窗外的阳光如何,他还睡了一觉,还做了一个梦。

我们注意,他写到他在这个火车上做了一个梦,没有写梦见什么,也没有写他梦醒。这时候我们怀疑,这个小说后面的故事是不是都是他梦中的故事呢?他一点没有写他梦见什么,也没有写梦醒,只是说很短时间做了一个梦。然后服务员走过来了,告诉他那个车站到他家乡不停,要到前面停,后面就有了这个故事。这个故事到底是在火车上做的梦,还是这个故事本身就是梦醒以后发生的?博尔赫斯没有交代我们。

《一千零一夜》对这个小说和对博尔赫斯一生的写作到底构成了什么关系?真正对博尔赫斯一生写作有影响的更确切说就是《一千零一夜》第四卷中的“双梦记”,又叫“一夜成富翁”,这个故事在中国也特别流行。

“一夜成富翁”的故事非常简单,就是在巴格达有个富翁,因为好吃懒做,把他家里搞的一清二白,最后就没吃没喝,每天在家坐着。

突然一个晚上他坐了一个梦,说你到另外一个城市,这个城市叫米斯尔。你从巴格达出发到米斯尔,你就会能找到非常多的金银财宝,你会重新变成富翁。那这个巴格达人徒步走了非常长时间到了米斯尔这个城市。到城市郊区的时候,因为第二天要进城,就住到郊区的清真寺里,然后睡到半夜的时候,突然清真寺边上的房东被小偷偷了。

这个房东大喊,就把盗贼赶走了,没有抓住几个盗贼但是抓住谁了呢?抓住了巴格达人,他正在清真寺里睡觉,警察就把他痛打一顿,问他是哪里的人,居然跑到米斯尔这么安静的城市来这偷盗。他就讲,我原来在巴格达,我家是个富翁,但我现在穷了,我只是做了一个梦,梦到说我到米斯尔来我就能得到一笔财宝,重新变为富翁。

那个公安局局长听了就大笑一声说,再也没遇到你这么蠢的人。我曾经连续做梦说,我从米斯尔到你们巴格达,我就能得到更多的金银财宝,而且那个金银财宝就在某一个小院里,某一个地方,我都没有去。三次做同样一个梦,我们都没有到巴格达去。这个省都就给他了一点盘缠,说你回家去吧。

但是他回到家里他发现,原来省都说的小院就是他家里的院子,他说的地方就是他自己家的地方,他照着省都说的扒开一看,果然有用不完的金银财宝,他就一夜成了富翁。

这个“双梦记”就是两个梦的意思,这个故事贯穿博尔赫斯的全部作品。关于梦的地方都和这个故事有亲密的联系。当然他也讲到,他在其他小说中间也不断讲到《一千零一夜》的故事,还讲到故事人物,如何给皇帝讲故事,他讲了很多。但是关于梦都来自于这个小说。

《南方》又讲到了梦,他讲到在火车上做梦,但没有醒过来,不是没有醒过来,没有交代。但后面的故事越来越让我们怀疑,最后我们会怀疑《南方》这个小说到底是一篇真实的小说,还是一半是真实一半是梦境?他永远把我们引到这个里面去,他的《环形废墟》,全部都是写我要在梦里做一个什么梦,就像我们看《盗梦空间》一样。

博尔赫斯非常清晰的讲,这个人永远生活在梦里。他最后讲到,我做了这么多梦,我会不会是别人梦中的那个人?就是说他一生就靠做梦,要到这个地方做梦,到那个地方做梦,但最后想到,我会不会是另外一个人梦中的人呢?这个小说就完了。

博尔赫斯的写作给我们提供了另外一个写作的空间,就是梦的空间。他给我们提供了第三空间,就是小说可以不在想象中间,也可以不在生活中间,完全不在现实和想象中,就在梦里。他给我们提供第三种展示故事的平台。

有时候我们讲,谁能创造出一个新的展示故事的平台,那谁是世界上最伟大的作家。我们永远把我们的故事固定在现实和想象这两个平台,但我们没有想到生活中间有第三个平台,第四个平台,第五个平台,博尔赫斯给我们提供了这样一个可能性。

看《南方》这个小说的时候,我们确实可以想到这么多,他和我们的写作是完全不一样的。谈到这四点,我们回到我们自己的写作空间。今天我们的文学到了前所未有的,被误读的时候,到了作家思考最艰难、创造最艰难的时候,我们既不可以向东,也不愿意向西,既不可以向西,也不愿意向东。

一个作家坚守独立,那你去写什么?

我们没有能力像鲁迅那样当战士,但我们一定能做非常懦弱的人,但作为懦弱的人,我们同样也可以写出另外一种小说来。所以我今天要讲的就是,在今天,像博尔赫斯这样写作,我们能够写出完全不一样的作品来,它具有创造性,对文学有更大贡献。我们完全可以脱离咖啡文学,一个含情脉脉的,充满苦味的,充满甜味又有点稍稍的苦味的这个文学现状。

那最后讲一点,其实就我个人而言,我觉得没有能力写博尔赫斯这样的小说,没有能力在哪?不是他的故事,不是他的人物,是没有他的语言能力。他的语言是那么的简单。世界上最伟大的极简主义者博尔赫斯。《南方》没有一句话的地方他是把故事停下来的,每一句话都是向前的,每一句话都是情节,我们完全没有他语言的能力。

还有一点,我们看他这样一个能力,就会发现他所有语言中间深藏着一些巨大的、神秘的东西。比如说在《南方》里的老高桥人,博尔赫斯讲到,那个老高桥人“就像一个谜语,在那等他等了两千年”。他形容这个人像谜语一样等他两千年。这一句话就把所有故事交代出来了。他小说里非常多这样的句子,我们完全没有能力写。

第一,我没有能力像他那样把语言写的那么简单。第二,没有能力用一个字、一个词把省略的东西抽象的放到中间去。他谈论时间,他谈论玄学,他谈论谜语,都是那么一两句话。我们却完全没有极简的能力。

所以我想喜欢他也好,不喜欢他也好,就个人来说,我还是非常崇尚的,最终小说达到的是对人的生命进行洞察和了解,为什么不可以像博尔赫斯这样去写作,而写出人最大的困境呢?

博尔赫斯给我们提供了这个可能,给我们提供了思维的方法,写作的方法,为什么不可以把我们对人性,对生命,对人的困境,对一个民族的困境,对一个时代的困境结合到一块去写呢?我写不来这样的小说,但是一定能从这个作家身上学习到一点东西,和我们当下写作结合在一起。