寻找仁里义坊里的钱穆足迹

Original 邹炜 草庵里 2019-06-11

一

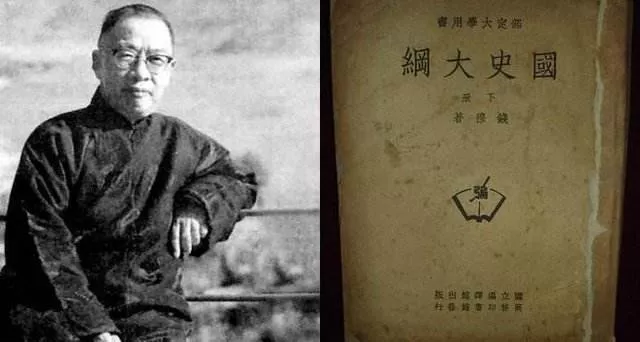

钱穆(1895年7月—1990年8月 ),荡口邻镇鸿声七房桥人,吴越太祖武肃王钱镠之后,字宾四,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人。

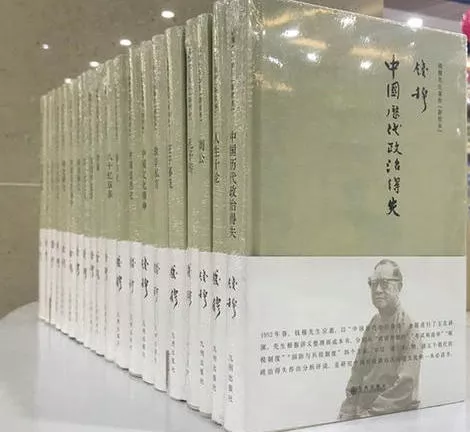

钱穆是中国现代著名的历史学家、思想家、教育家,在中国学术界被尊为“一代宗师”,更有学者称他为中国最后一位士大夫、国学宗师 ,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”,一生著述等身,代表作有《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》《国史大纲》《中国文化史导论》《文化学大义》《中国历代政治得失》《中国历史精神》《中国思想史》《宋明理学概述》等,此外还结集出版论文集多种,如《中国学术思想史论丛》《中国文化丛谈》等。

二

1930年,年仅36岁的钱穆发表《刘向歆父子年谱》,文中提出新旧儒学分界线,轰动了中国学术界,由顾颉刚推荐到燕京大学当国文讲师。

从此,这位只有中学学历、自学成才的乡间教员,和胡适被称为国学领域的“北胡南钱”。燕京大学校长司徒雷登,甚至把一栋教学楼改名为“M楼”。

之后钱穆历任北京大学、北平师范大学、西南联大、齐鲁大学、华西大学、四川大学、云南大学、江南大学教授。1949年赴香港,创办新亚书院,即今天的香港中文大学。

1967年,迁居台北,任中国文化学院(今中国文化大学)史学教授。1990年在台北逝世,享年95岁,1992年归葬苏州太湖之滨。

三

钱穆毕生弘扬中国传统文化,高举现代新儒家的旗帜,在大陆、香港、台湾乃至全球都产生了深远的影响,其弟子遍及海内外,邓广铭、何兹全、严耕望、余英时等学子都已誉满学界。

这是一位靠自学铸造辉煌的杰出典范。他从20世纪初期的江南古镇——荡口走出来,靠自学成为当时北京大学最著名的三教授之一。

那么他和荡口,到底是一个什么样的关系,荡口给了钱穆什么样的人生影响?

通过《八十忆双亲·师友杂忆》一书对父母养育之恩、兄长扶掖之情的缅怀,师友交往、著作旨趣、生活道路的的回顾,我们看到了钱穆先生在荡口的学习、生活和工作的轨迹。

四

钱穆“生江苏无锡南廷祥乡啸傲泾七房桥之五世同堂”,“七岁入塾”,“先父为先兄与放大风筝某伯父家一堂兄,聘一塾师,华姓,自七房桥东五里许荡口镇来,寓某伯父家。携一子,三人同塾。翌年秋,午睡起,先父挈余往,先瞻拜至圣先师像,遂四人同塾”。

当时入塾虽在七房桥,但所请华姓老师,由荡口来。

后“先父为余兄弟学业,移家至荡口,访得一名师,亦华姓,住大场上克复堂东偏,余家因赁居克复堂西偏,俾便往返。时余年八岁……讲两书毕,不幸师忽病,不能坐塾……余家遂又迁居。在大场上之北另一街,一大楼,已旧,北向,余一家居之。余兄弟遂不上塾。余竟日阅读小说,常藏身院中一大石堆后,背墙而坐。天色暗,又每爬上屋顶读之。余目近视,自此始”。

就是说在钱穆八岁那年,其父(钱承沛,字季臣)为兄弟学业,全家移居荡口。后来又从原来租住的克复堂西迁居到一北向大楼,便是如今位于荡口古镇仓河南街的钱穆旧居。

“时镇上新有果育小学校,为清末乡间新教育开始。先父命先兄及余往读。先兄入高等一年级,余入初等一年级。”钱穆十岁,“与先兄同入果育学校,班次本有三年之隔,及余两度蹿等升级,与先兄仅隔一年。清光绪末年,先兄在四年班,余三年班。”

在果育念书期间,钱承沛卒。钱穆全家“又迁居后仓浜,即果育小学之隔邻。”随后,十三岁的钱穆和十九岁的兄长一起考入常州府中学堂,“是年有常州府中学堂创始,果育四年级同学八名全体报名应考,伯圭师倩朔师亦命余附随报名,同往应试”,“先兄考取师范班,余考取中学班。”

一年后,钱声一“以第一名毕业……复迁家返七房桥”,旋即投身育人事业,“创立小学校一所,取名又新”。

与钱穆兄弟同入常州府中学堂的,另有一重要人物,即果育学校创办人华鸿模的孙子,后来的养蜂大王、无锡隐富华绎之。

果育学校为晚清举人华鸿模创办。1911年鸿模病逝,其孙华绎之为继承祖父办学精神,将学校改为鸿模高等小学。学校施教区遍及江阴、常熟、吴县及无锡县城乡。好学子弟不仅免缴学费,还享受免费住宿待遇,清寒子弟另有生活补贴,毕业生中获第一、二名者,由学校提供高一级学校的学杂费用,甚至包括出国留学费用。鸿模小学在华绎之的主持下,拥有当时全国一流的设备和一流的师资,也造就了无数一流的人才。因此钱穆在回忆中赞之“七十年前,离县城四十里外小市镇上一小学校中,能网罗如许良师,……今欲在一乡村再求如此一学校,恐渺茫不可得矣。”

这种兴学崇教的风气,实为荡口孝义文化的一个重要表现。

五

上文可知,钱穆兄长从常州府中学堂毕业后,因“愿回家侍母,亦欲致力于桑梓,遂归。复迁家返七房桥……”,“先兄由阖族三义庄斥资,创立小学校一所,取名又新。七房桥阖族群子弟及龄者皆来学。”而“先兄既获职,先母即令先兄不再领怀海义庄之抚恤。先兄月薪得十许元,一家生事益窘。”

这个时候,又将面临失学困境的钱穆,“幸果育学校旧师长,为余申请得无锡县城中某恤孤会之奖学金,得不辍学。”

从钱穆《八十忆双亲·师友杂忆》的字里行间,处处能感受到荡口之于钱穆的意义,钱穆对荡口之感情。

在荡口得到照顾优恤和新学启蒙的钱穆,十八岁成为乡村小学教师后,便开始了他的反哺之路。

一九一二年春,钱穆为兄分忧,到七房桥七八里外的秦家水渠三兼小学校当老师。一九一三年,转入同窗华绎之主持的鸿模学校任教。一九一四年暑,钱穆与兄长应邀去县立第四高等小学上课,但“仍兼鸿模课,每周一次往返。一年后,始专在县四高小任教。又四年,再回鸿模专任一年。”

在这几年之间,“五世同堂两遭火灾……荒残不堪,亦无屋可居,乃又迁家至荡口”。钱穆就是在一九一八年七房桥遭回禄之灾的情况下,辞了县四高小的职务回到鸿模。校长华绎之将新建之图书楼的钥匙交给他,钱穆因此身入书海。他在《师友杂忆》中说,“此一年,乃余任教小学以来最勤学之一年。”

一九一九年钱穆离开荡口。而钱穆的母亲,就算钱穆去北平、苏州等地工作,也依旧常住荡口。

钱穆先生与荡口的缘,不解。

六

钱穆先生在他的《略论中国社会学》中讲到“中国社会有两大义,一曰通财,一曰自治。”并以荡口为例进行了说明:“余家无锡东南乡之荡口镇,镇上有华氏义庄,其庄主亦兴办一小学,余兄弟皆肄业于此。义庄始于北宋之范仲淹,一千年来,其风遍全国。此亦尚通财之一例。而通财不仅为济贫,又兼之以宏教。曰养曰教,皆社会自为主持。而其他一切自治,亦皆由此一意义推扩而来。”

“通财自治”之大义,“天人合一”之理想,都是钱穆先生所遵循的认识、对待天地万物的法则,“天人合一是中国文化的最高信仰,文化与自然合一则是中国文化的终极理想。”

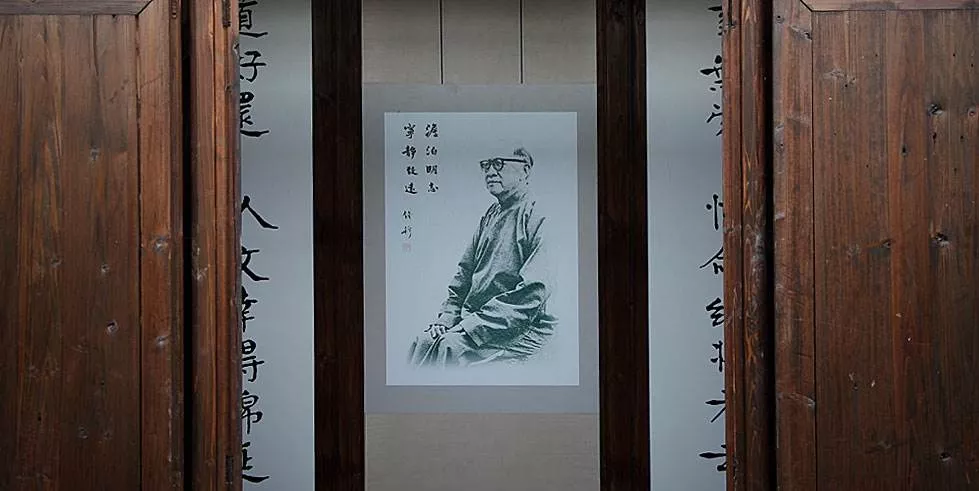

如今,在荡口古镇钱穆旧居的大门上方,高悬着一块匾额,上面正是“天人合一”四个大字。

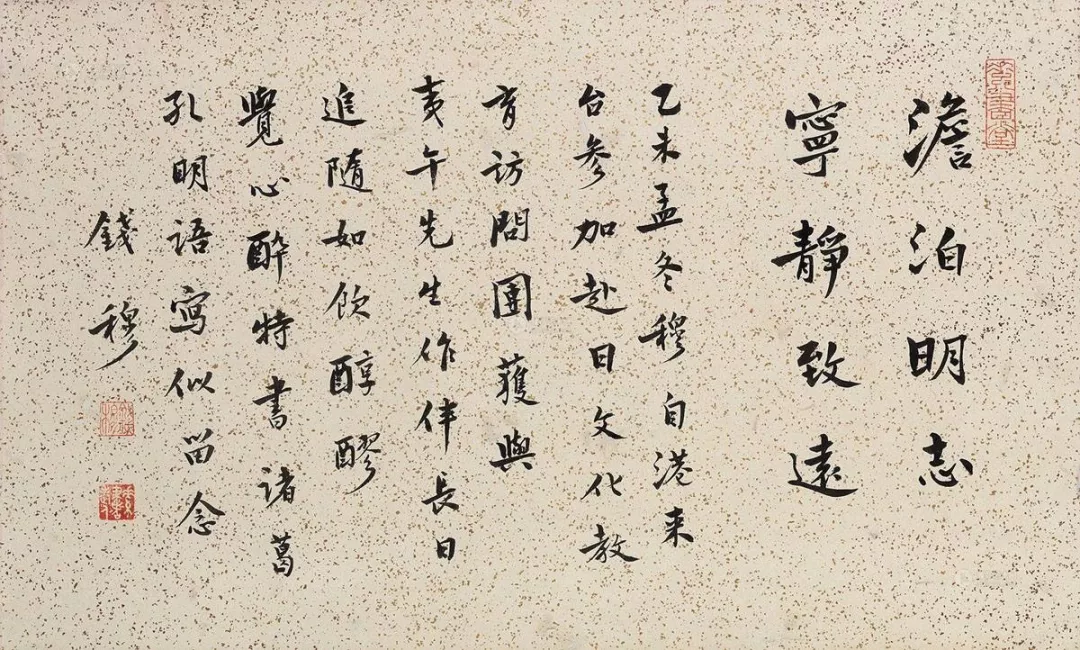

“一园花树,满屋山川,无得无失,只此自然。”钱穆先生晚年于素书楼阅读、讲谈、著述不辍,生活朴素,物我两忘。这几句诗咏,正是在素书楼的人生写照。这位望重士林的国学大师,毕生以传承传统文化为职志,著述、讲学不断,在文、史、哲诸领域的创见,深深影响着现代学术。

七

《略论中国社会学》中还有一处提到荡口:余幼居荡口镇,楼下大门旁有一酒酿铺,酒酿美味,驰名全镇。铺主老夫妇两人,年各六十许,日制酒酿两大锅,日未夕,即卖完。有子三人,年在二十上下,每日下午各担一缸酒酿,分赴镇上他处路售,亦均未晚即归。一家衣食已足,乐以悠悠。阖镇知者,无不称羡。其铺最少亦历数十年之久。

说不定,有一天在荡口古镇的时光里缓缓行走,又能见到酒酿铺。