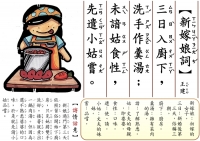

未谙姑食性,先遣小姑尝。

Washing my hands to make the bridal soup,

I decide that not my mother-in-law

But my husband's young sister shall have the fiat taste.

【白话文】 新娘三朝下厨房,洗手亲自作菜汤。

不知婆婆啥口味,先叫小姑尝一尝。

【注释】 1、未谙句:意思是还不熟悉婆嫂的口味。

【赏析】 诗描摹一位新嫁娘巧思慧心的情态。第一次烧饭菜。为了把握婆婆的口味,先遣婆婆养大的小姑尝试。语虽浅白。却颇为得体,合情合理。新娘的机灵聪敏,心计巧思,跃然纸上。"先遣小姑尝",真是于细微处见精神。

有人认为此诗是为新入仕途者而作。在情理上,作为新入仕途者的借鉴亦未尝不可。

[鉴赏]

“新媳妇难当”——在旧社会人们普遍有这种看法。但也有些新媳妇在令人作难的处境中找到了办法,应付了难局,使得事情的发展带有戏剧性,甚至富有诗趣,象王建的这首诗所写的,即属于此类。这也是唐代社会封建礼教控制相对放松,妇女们的巧思慧心多少能够得以表现出来的一种反映。

“三日入厨下,洗手作羹汤。”古代女子嫁后的第三天,俗称“过三朝”,依照习俗要下厨房做菜。“三日”,正见其为“新嫁娘”。“洗手作羹汤”,“洗手”标志着第一次用自己的双手在婆家开始她的劳动,表现新媳妇郑重其事,力求做得洁净爽利。

但是,婆婆喜爱什么样的饭菜,对她来说尚属未知数。粗心的媳妇也许凭自己的口味,自以为做了一手好菜,实际上公婆吃起来却为之皱眉呢。因此,细心、聪慧的媳妇,考虑就深入了一步,她想事先掌握婆婆的口味,要让第一回上桌的菜,就能使婆婆满意。

“未谙姑食性,先遗小姑尝。”这是多么聪明、细心,甚至带有点狡黠的新嫁娘!她想出了很妙的一招——让小姑先尝尝羹汤。为什么要让小姑先尝,而不象朱庆馀《闺意献张水部》那样问她的丈夫呢?朱诗云“画眉深浅入时无”,之所以要问丈夫,因为深夜洞房里只有丈夫可问。而厨房则是小姑经常出入之所,羹汤做好之后,要想得到能够代表婆婆的人亲口尝一尝,则非小姑不可。所以,从“三日入厨”,到“洗手”,到“先遣小姑尝”,不仅和人物身份,而且和具体的环境、场所,一一紧紧相扣。沈德潜评论说:“诗到真处,一字不可易。”

读这首诗,人们对新嫁娘的聪明和心计无疑是欣赏的,诗味也正在这里。新嫁娘所循的,实际上是这样一个推理过程:一、前提:长期共同生活,会有相近的食性;二、小姑是婆婆抚养大的,食性当与婆婆一致;三、所以由小姑的食性可以推知婆婆的食性。但这样一类推理过程,并不是在任何场合下都能和诗相结合。象有人在笺注此诗时所讲的:“我们初入社会,一切情形不大熟悉,也非得先就教于老练的人不可。”(喻守真《唐诗三百首详析》)《新嫁娘词》所具有的典型意义,固然可以使人联想到这些,但是要直接就写这些入诗,则不免带有庸俗气。而在这首诗中,因为它和新嫁娘的灵机慧心,和小姑的天真,以及婆婆反将入于新嫁娘彀中等情事联系在一起,才显得富有诗意和耐人寻味。

象这样的诗,在如何从生活中发现和把握有诗意的题材方面,似乎能够给我们一些启示。

(余恕诚)

我行无返顾,祝子勿回头。当须向前去,何用起离忧。

但恐无广路,平地作山丘。令我车与马,欲疾反停留。

蜀客多积货,边人易封侯。男儿恋家乡,欢乐为仇雠。

丁宁相劝勉,苦口幸无尤。对面无相成,不如豺虎俦。

彼远不寄书,此寒莫寄裘。与君俱绝迹,两念无因由。

酒食宴圃人,栽接望早成。经年使家僮,远道求异英。

郡中暂闲暇,绕树引诸生。开泉浴山禽,为爱山中声。

世间事难保,一日各徂征。死生不相及,花落实方荣。

我来至此中,守吏非本名。重君昔为主,相与下马行。

旧岛日日摧,池水不复清。岂无后人赏,所贵手自营。

浇酒向所思,风起如有灵。此去不重来,重来伤我形。

枪城围鼓角,毡帐依山谷。马上悬壶浆,刀头分颊肉。

来时高堂上,父母亲结束。回面不见家,风吹破衣服。

金疮在肢节,相与拔箭镞。闻道西凉州,家家妇女哭。

垆边酒家女,遗我缃绮被。合成双凤花,宛转不相离。

纵令颜色改,勿遣合欢异。一念始为难,万金谁足贵。

门前长安道,去者如流水。晨风群鸟翔,裴回别离此。

莲深微路通,峰曲幽气多。阅芳无留瞬,弄桂不停柯。

水上秋日鲜,西山碧峨峨。兹欢良可贵,谁复更来过。

复见离别处,虫声阴雨秋。

处处江草绿,行人发潇湘。潇湘回雁多,日夜思故乡。

春梦不知数,空山兰蕙芳。

行见日月疾,坐思道路长。但令不征戍,暗镜生重光。

岁久自有念,谁令长在边。少年若不归,兰室如黄泉。

天涯尚寄信,此处不传情。君能并照水,形影自分明。

帝居在蓬莱,肃肃钟漏清。将军领羽林,持戟巡宫城。

翠华皆宿陈,雪仗罗天兵。庭燎远煌煌,旗上日月明。

圣人龙火衣,寝殿开璇扃。龙楼横紫烟,宫女天中行。

六蕃倍位次,衣服各异形。举头看玉牌,不识宫殿名。

左右雉扇开,蹈舞分满庭。朝服带金玉,珊珊相触声。

泰阶备雅乐,九奏鸾凤鸣。裴回庆云中,竽磬寒铮铮。

三公再献寿,上帝锡永贞。天明告四方,群后保太平。

念子无气力,徒学事戎行。少年得生还,有同堕穹苍。

自去报尔家,再行上高堂。尔弟修废枥,尔母缝新裳。

恍恍恐不真,犹未苦承望。每日空出城,畏渴携壶浆。

安得缩地经,忽使在我傍。亦知远行劳,人悴马玄黄。

慎莫多停留,苦我居者肠。

老僧云中居,石门青重重。阴泉养成龟,古壁飞却龙。

扫石礼新经,悬幡上高峰。日夕猿鸟合,觅食听山钟。

将火寻远泉,煮茶傍寒松。晚随收药人,便宿南涧中。

晨起冲露行,湿花枝茸茸。归依向禅师,愿作香火翁。

西楼临方塘,嘉木当华轩。凫鹥满中流,有酒复盈尊。

山东地无山,平视大海垠。高风凉气来,灏景沈清源。

青衿俨坐傍,礼容益敦敦。愿为颜氏徒,歌咏夫子门。

所出薝卜香,外国俗来求。毒蛇护其下,樵者不可偷。

古碑在云巅,备载置寺由。魏家移下来,后人始增修。

近与韦处士,爱此山之幽。各自具所须,竹笼盛茶瓯。

牵马过危栈,襞衣涉奔流。草开平路尽,林下大石稠。

过郭转经峰,忽见东西楼。瀑布当寺门,迸落衣裳秋。

石苔铺紫花,溪叶裁碧油。松根载殿高,飘飖仙山浮。

县中贤大夫,一月前此游。赛神贺得雨,岂暇多停留。

二十韵新诗,远寄寻山俦。清泠玉涧泣,冷切石磬愁。

君名高难闲,余身愚终休。相将长无因,从今生离忧。

文涧泻潺潺,德峰来垒垒。两京二十年,投食公卿间。

封章既不下,故旧多惭颜。卖马市耕牛,却归湘浦山。

麦收蚕上簇,衣食应丰足。碧涧伴僧禅,秋山对雨宿。

且欢身体适,幸免缨组束。上宰镇荆州,敬重同岁游。

欢逢通世友,简授画戎筹。迟迟就公食,怆怆别野裘。

主人开宴席,礼数无形迹。醉笑或颠吟,发谈皆损益。

临甃理芳鲜,升堂引宾客。早岁慕嘉名,远思今始平。

孔门忝同辙,潘馆幸诸甥。自知再婚娶,岂望为亲情。

欣欣还切切,又二千里别。楚笔防寄书,蜀茶忧远热。

关山足重叠,会合何时节。莫叹各从军,且愁岐路分。

美人停玉指,离瑟不中闻。争向巴山夜,猿声满碧云。

离家尚苦热,衣服唯轻绤。时节忽复迁,秋风彻经脉。

人睡落堑辙,马惊入芦荻。慰远时问程,惊昏忽摇策。

从军岂云乐,忧患常萦积。唯愿在贫家,团圆过朝夕。

日临宫树高,烟盖沙草平。会当戎事息,联影绕池行。

多时水马出,尽日蜻蜓绕。朝早独来看,冷星沈碧晓。

湿树浴鸟痕,破苔卧鹿迹。不缘尘驾触,堪作商皓宅。

复令五彩姿,洁白归天常。昔岁同讲道,青襟在师傍。

出处两相因,如彼衣与裳。行行成此归,离我适咸阳。

失意未还家,马蹄尽四方。访余咏新文,不倦道路长。

僮仆怀昔念,亦如还故乡。相亲惜昼夜,寝息不异床。

犹将在远道,忽忽起思量。黄金未为罍,无以挹酒浆。

所念俱贫贱,安得相发扬。回车远归省,旧宅江南厢。

归乡非得意,但贵情义彰。五月天气热,波涛毒于汤。

慎勿多饮酒,药膳愿自强。

勿以听者迷,故使宫徵错。谁言三岁童,还能分善恶。

孜孜日求益,犹恐业未博。况我性顽蒙,复不勤修学。

有如朝暮食,暂亏忧陨获。若使无六经,贤愚何所托。

去年与子别,诚言暂还乡。如何弃我去,天路忽腾骧。

谁谓有双目,识貌不识肠。岂知心内乖,著我薜萝裳。

寻君向前事,不叹今异翔。往往空室中,寤寐说珪璋。

十年居此溪,松桂日苍苍。自从无佳人,山中不辉光。

尽弃所留药,亦焚旧草堂。还君誓已书,归我学仙方。

既为参与辰,各愿不相望。始终名利途,慎勿罹咎殃。

世路薄言行,学成弃其师。每怀一饭恩,不重劝勉词。

斅学既不诚,朋友道日亏。遂作名利交,四海争奔驰。

常慕正直人,生死不相离。苟能成我身,甘与僮仆随。

我言彼当信,彼道我无疑。针药及病源,以石投深池。

终朝举善道,敬爱当行之。纵令误所见,亦贵本相规。

不求立名声,所贵去瑕玼.各愿贻子孙,永为后世资。