20200715

注解: 手指向下或右滑,翻到下一页,向上或左滑,到上一页。

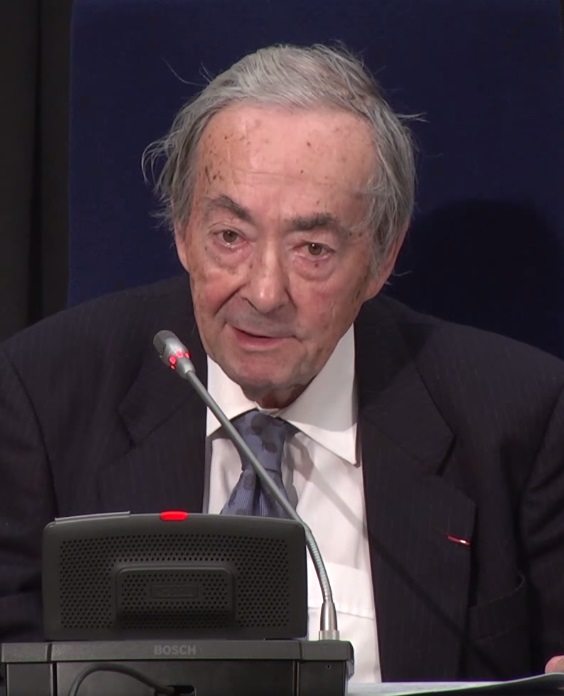

乔治·斯坦纳

乔治 · 斯坦纳(George steiner,1929年-2020年2月3日),出生于法国巴黎,以德语、法语、英语为母语,先后在哈佛大学和牛津大学获得硕士及博士学位,文学批评家,当代最杰出的知识分子之一,不列颠学会会员。

2020年2月3日,乔治·斯坦纳在英国剑桥的家中去世。 [1]

人物生平

乔治·斯坦纳

1944年,乔治·斯坦纳又从法国前往纽约,成为了美国公民。

1959年,乔治·斯坦纳被任命为普林斯顿大学的讲师。

1967年,乔治·斯坦纳完成了自己的代表作,《语言与沉默》。

1969年,乔治·斯坦纳成为了剑桥大学的特别研究员。

1974年,乔治·斯坦纳接受了日内瓦大学提供的比较文学与英语文学教授的职位,他在这个职位上工作了20年,用四种语言教学,直到1994年退休。

在退休后,乔治·斯坦纳还继续在媒体上撰稿,发表文章。

在30年的时间里,乔治·斯坦纳为《纽约客》撰写了200多篇评论。

2008年的时候,斯坦纳还在《泰晤士报文学增刊》上发表文章《毕希纳继续存在》。 [1]

曾任《经济学人》杂志编辑,后任教于普林斯顿大学、剑桥大学、日内瓦大学等知名学府,教授比较文学课程。研究领域涉及文学理论、比较文学,并提出了重要的“翻译四步骤”理论。

2020年2月3日,乔治·斯坦纳在英国剑桥的家中去世。 [1]

主要作品

包括:《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》、《悲剧之死》、《巴别塔之后》、《马丁·海德格尔》、《何谓比较文学》等。

获奖记录

2007年,获得阿方索·雷耶斯国际奖。

人物评价

对支持斯坦纳的人来说,他被誉为“当今知识界最伟大的人物之一”。英国小说家A.S.Byatt曾把他描述为“一位来的太晚的文艺复兴巨人……一位欧洲玄学家,却有着了解我们时代主流思想的直觉。”

英国文化委员会前文学主任Haariet Harvey-Wood认为,他是“一位伟大的讲师,具有先见之明和悲剧情愫,他可以在半页纸上草草写满文字,而且不作任何引用。”

参考资料

- 1. 乔治·斯坦纳去世|反对漠不关己的精英主义 .新京报[引用日期2020-02-04]