20200705

注解: 手指向下或右滑,翻到下一页,向上或左滑,到上一页。

陈寅恪

陈寅恪(1890年7月3日-1969年10月7日),字鹤寿,江西省南昌府义宁州(今江西省九江市修水县)人,生于湖南长沙,中国现代历史学家、古典文学研究家、东方史学家[1],曾获选为中央研究院院士,亦为民初时期清华大学国学院四大导师之一(其余三人为梁启超、王国维、赵元任)。通晓二十余种语言。其史学脱胎于乾嘉考据学,著有《柳如是别传》、《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》。与钱穆、陈垣、吕思勉并称为严耕望所评选的“现代四大史学家”。

姓名读音

“恪”(南京官话:ko5,苦各切)普通话应读作“kè(课)”。曾有异议读“恪”作“què(确)”,根据是陈寅恪先祖原居福建上杭,属客家系统,客家话读“恪”近似普通话的“què(确)”。金文明在《守护语林》中考证,认为这是以讹传讹之谬,上杭客家话里,没有q这个声母,凡普通话q声字在客家话里多读作/kʰ/。另1980年代初期香港出版社《李氏中文字典》用“课”注“恪”的国音,而用“确”注“恪”的粤音。“确”的粤音为/kʰɔk/,据陈寅恪助教王钟翰回忆,陈老所用的英文署名是Tschen YinKo(Ko一作Koh),因此“恪”并不读“què”。另据陈寅恪家乡方言怀远话(江西修水客家话,较之福建上杭客家话受赣方言影响更大),恪与确同音,“确”在怀远话中应读quò,所以也有人认为,恪实读quò。根据目前官方标准,“kè(课)”是“恪”字在普通话中的惟一读音。陈寅恪本人和至亲三代都读“恪”为què,是既成事实,不争的事实。[2][3][4]“恪”读“却”为“通呼”在录五百余年,陈寅恪的“què”不是孤立的语言现象。[5]

生平

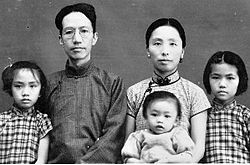

1939年秋,陈寅恪、唐筼(yún)夫妇与三个女儿避难香港。

家世

光绪十六年(1890年)五月十七日(旧历)陈寅恪生于湖南长沙,籍贯江西省义宁州(今修水县)。祖籍是福建省汀州府上杭县。客家人。陈寅恪是为其父陈三立继室俞明诗所生的第二子,陈氏门堂三代世家,祖父陈宝箴官拜湖南巡抚,其父陈三立为诗文名家。祖母黄氏以在寅年生,取名寅恪(恪字为家族字辈),在家族中排行第六,晚辈称其六叔[6]。

求学

陈寅恪儿时启蒙于家塾,学习四书五经、算学、地理等知识[7]。1900年(光绪26年)祖父陈宝箴去世后,陈三立举家迁居江苏金陵,在家中开办思益学堂,教授四书五经、数学、英文、体育、音乐、绘画等课程。先后延聘教师有国学大师王伯沆、柳翼谋、周大烈。陈家两代素来倡议新政,“思益学堂”领风气之先采用现代化教育,陈三立与教师相约一不打学生、二不背死书,一派新式作风,深得当时两江总督张之洞赞赏[6]。如此家学渊源下,陈寅恪自小除打好深厚的国学底子,眼界并扩及东西洋,留学日本前便“从学于友人留日者学日文”[8]。

陈寅恪第一次1902年春季来日本。第二次1904年冬季来日本,14岁的陈寅恪随长兄陈衡恪经上海吴淞码头离岸东渡日本。父亲陈三立相送并作诗一首《十月二十七日江南派送日本留学生百二十人登海舶隆寅两儿附焉遂送至吴淞而别其时派送泰西留学生四十人亦联舟并发怅望有作》[9]。自费入东京弘文学院就读。查中国的《清国留日学生名薄》和日本《弘文书院清国留学生名薄》等诸多原始档案文献和学籍记录名单,无“陈寅恪”之名。有“陈衡恪(26岁)”、“陈隆恪(17岁)”之名。陈寅恪研究专家刘梦溪著作中认为“陈寅恪考入日本庆应大学”。东方出版社2014年出版的陶方宣、桂严二人所写的《鲁迅的圈子》一书称“鲁迅和陈寅恪是留日同学还曾经同室居住”。

1905年因足疾辍学回国,后就读作为大学预科学校的上海吴淞复旦公学。1910年考取官费留学,先后到德国柏林洪堡大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎政治学院学习。1914年因第一次世界大战爆发,回到中国。

1918年冬获得江西教育司官费资助,再度出国深造,先在美国哈佛大学随兰曼教授(Charles Rockwell Lanman)学梵文和巴利文。后因时局不稳,官费停寄,生活至为艰苦,每餐吃炒腰花(猪肾),省下的钱买书[10]。性情孤僻,很少社交1。

1921年转往德国柏林洪堡大学,随路德施教授攻读东方古文字学,同时向马克斯·缪勒学习中亚古文字,向黑尼士学习蒙古语。通过留学期间的学习,具备了阅读蒙古语、藏语、满语、日语、梵语、英语、法语、德语、巴利语、波斯语、突厥语、西夏语、拉丁语、希腊语等十余种语言的能力,尤精梵文和巴利文234。1923年陈寅恪在《与妹书》中明确地表示“我今学藏文甚有兴趣,因藏文与汉文,系同一系文字。如梵文之于希腊拉丁及英德法等之同属一系”。夏曾佑曾对他感慨说道:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读完了,没得读了。”

颇具意味的是,陈寅恪四处求学,学贯东西,可一生中没有一张文凭。

执教清华

1925年3月再次回到中国,时吴宓主持清华国学研究院,应清华学校之聘,与王国维、梁启超、赵元任同为国学研究院导师。在这之前,清华校长曹云祥原本聘请胡适为导师,胡适坚辞不就,并推荐了梁启超、王国维和章太炎三人5。1928年清华学校改制为清华大学,应聘为中文、历史二系教授,并在北京大学兼课。1928年暑假,回上海探亲,与清代台湾巡抚、台湾民主国大总统唐景崧之孙女唐筼完婚。在此期间主要讲授佛经翻译文学、两晋南北朝隋唐史料和蒙古史料研究等课程。1929年6月5日,中央研究院历史语言研究所正式迁入北平北海静心斋,时任清华大学历史系教授的陈寅恪,被委任为第一组主任。1929年10月,在中研院历史语言研究所所长傅斯年的斡旋下,陈寅恪正式成为国民党党员。1930年以后,开“佛经文学”、“世说新语研究”、“唐诗校释”、“晋至唐文化史”、“魏晋南北朝史专题研究”、“隋唐五代史专题研究”诸科,凡是与佛教有关的资料,一律用黄色的包装着6,当时名家如吴宓、朱自清、冯友兰都来旁听,郑天挺称他是“教授的教授”,历史系教授姚从吾说:“陈寅恪先生为教授,则我们只能当一名小助教而已。”自视甚高的刘文典认为西南联大文学院真正的教授只有“两个半”,陈寅恪便是其中的一个,他自己只能算半个。他甚至公开说:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿四百块钱,我该拿四十块钱……”同时还兼任中央研究院理事、历史语言研究所研究员及第一组(历史)主任、国立北平故宫博物院理事、清代档案编委会委员等职,得遍阅故宫满汉文宗7。陈寅恪本人是谦虚的,自称:“寅恪不敢观三代两汉之书,而喜谈中古以降民族文化之史。”8在清华大学任教时,仍经常到东交民巷向钢和泰学习梵文。1935年他享受特殊贡献者的薪资待遇,月薪480元,为清华教授中月薪最高者。他分配有一幢住宅,住清华西院36号。[11]

南渡北归

中国抗日战争爆发后,其父陈三立忧愤死。寅恪悲恸过度,导致右眼失明。11月携眷南逃,途中手稿遗失甚多9,任教昆明西南联合大学,主要讲两晋南北朝史、隋唐史专题和元白诗研究等。1939年,英国牛津大学聘请他为中国史教授。隔年前往蒙自的西南联大,次年又随西南联大迁往昆明。1940年9月,他离昆明赴香港,准备转英国。因战事未能成行,返昆明。在昆明期间撰有《隋唐制度渊源略论稿》,有诗“食蛤那知天下事,看花愁近最高楼。”

1941年受香港大学中国文学系主任许地山所邀,任职客座教授,讲授隋唐史,仅讲授韦庄《秦妇吟》一诗,耗时两个月,1941年8月4日,许地山逝世,接任系主任。1941年底香港沦陷,学校停课,生活物资奇缺,由于陈寅恪懂日文,日军十分礼遇之,寅恪拒不接受日人馈赠。期间寅恪闭门治学,撰《唐代政治史略稿》一书。当时驻港日军亲自处理陈家所租借的楼房(九龙太子道三六九号)征用问题的当事人、也是负责给陈家送指定的粮食配给的日军少佐松某人工作记录等档案文献记载,自始至终他都是和陈寅恪说中文进行沟通。因为松某人是京都大学中文系学生。当时在场参与处理此事的还有后来成为日本的中国古代文学专家的小川环树、还有日军竹藤峰治、肥田木等数人,均是日本各大学的中文系从军学生;而征用陈家租借的那楼居民楼是因为该楼离香港大学很近,日军“笔部队”准备利用这个楼房来查封香港大学冯平山图书馆收藏的中国古籍,实行文化统制。最后征用楼房之事被日军驻港总督矶谷廉介否决。香港日本政权欲以高薪聘请其任香港东亚学院院长,未果。1942年6月19日,陈寅恪致傅斯年、朱家骅、叶企孙、王毅侯四人信中说:“……香港倭督(指矶谷廉介)及汉奸(指陈君葆)复欲以军票二十万(港币四十万)交弟办东亚文化协会及审定中小学教科书之事”。

1942年5月1日陈寅恪从日军占领下的香港大学正式辞职。携妻女逃离香港,至桂林,中科院物理所长丁西林前去迎接,任教于广西大学。1943年12月再前往燕京大学。1945年,左眼失明。是年9月,前去英国治眼疾,却因耽搁太久,无法痊愈,仅一眼能见微光。国民党六大召开前夕,列入朱家骅与陈立夫联名向蒋介石推荐的98名“最优秀教授党员”之一并出席大会。[12][13]1946年再任清华大学教授。

岭南-中大时期

1948年底,解放军逼进北平,陈寅恪没有前往台湾的打算[14]。傅斯年电话催请寅恪南下[15],寅恪举家乘飞机至南京,次日赴上海。最后在岭南大学[16],未能前去台湾[17][18]。

1952年院系调整,岭南大学并入中山大学,自此一直担任中山大学教授,为历史系、中文系讲授两晋南北朝史、唐史、唐代乐府等三门课程。1960年7月被聘任为中华人民共和国中央文史研究馆副馆长。1954年,陈寅恪写成《论〈再生缘〉》,油印稿由章士钊带到香港,辗转由香港友联出版社出版,一时轰动海外,议论纷纭,引起北京方面的注意。有关方面与郭沫若、周扬、齐燕铭等人交换意见后,决定在大陆出版陈端生著和郭亲自校订的十七卷本《再生缘》,以回应海外议论。然而,由于这部乾隆年间的虚构作品语涉“征东”,在上世纪60年代初的特殊国际环境下,周恩来、康生出面中止了对《再生缘》的讨论,陈著与郭氏校订本也被搁置起来。胡乔木拜访陈寅恪时,陈氏因言:“盖棺有期,出版无日。”即指此事。[8][19]

文革晚年

陈寅恪墓

国务院副总理,时人称为“南霸天”的陶铸敬重陈寅恪的学识和人品,1957年亲自关心陈寅恪的眼疾。1962年,陈寅恪滑倒于浴盆内,右腿折断,陶铸派三名护士轮班照顾,助手为黄萱。大陆文化大革命时,陶铸被江青打倒,陈寅恪同时遭到迫害,红卫兵冻结寅恪夫妇工资,多次写书面检查交待,声明:“我生平没有办过不利于人民的事情。我教书四十年,只是专心教书和著作,从未实际办过事。”珍藏多年的大量书籍、诗文稿,多被洗劫,有诗云:“涕泣对牛衣,卌载都成肠断史;废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。”刘节代替寅恪受批斗[20],造反者依然发明了对付盲人学者的独特批斗法,甚至将喇叭设在他床前,“让反动学术权威听听革命群众的愤怒控诉”。1969年10月7日在广州因心力衰竭且骤发肠梗阻麻痹逝世[21],陈寅恪逝世11天后,1969年10月18日,《南方日报》刊登了一条一百多字的消息:“中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中央文史研究馆副馆长、中山大学教授陈寅恪先生因病医治无效,于本月七日在广州逝世,终年七十九岁。”[22]蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》卷下,“己酉年 一九六九 先生八十岁”条目载:“……旧历五月十七日,先生八十诞辰……阳历十月七日(依陈垣《二十史朔闰表》推算,为旧历己酉年八月二十六日乙卯)晨五时半,先生逝世……”次月21日,唐筼亦逝[23]。

后事

陈寅恪与唐筼相继逝世后,二人的骨灰先是寄存火葬场,后改存银河公墓,直到2003年才安葬于江西庐山植物园,是为陈寅恪墓。[24]

学说

陈寅恪开创以诗证史、以史解诗的学术方法[25],很明显是继承了钱谦益“以诗证史”的方法,陈寅恪曾言:“对古人之学说,应具了解之同情,方可下笔”[26]。例如在《元白诗笺证稿》一书中提出白居易以“七月七日长生殿”为寝殿之误[27],“长生殿”前身是祀神之“集灵殿”,“唐代宫中长生殿虽为寝殿,独华清宫之长生殿为祀神之斋宫”[28]。

游牧文明对农业文明的周期性激活机制

陈寅恪《李唐氏族推测之后记》中说“(李唐一族之所以崛兴,盖)取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”对中国三千年来中原农业文明和草原游牧文明之间的互动关系做了极为精辟和创见性的概括;并可延伸到后来《河殇》中认为的黄土文明和海洋文明的的关系。

不古不今之学

陈寅恪曾自言:“平生为不古不今之学,思想囿于咸丰、同治之世,议论近乎湘乡、南皮之间。”对于“不古不今”之义,历史学家有不同的说法,在中国有罗志田、桑兵;在台湾,除了汪荣祖著有《史家陈寅恪》专书以外黄清连、王震邦及逯耀东等亦有专文对此进行探究。而“不古不今”含义至今仍尚有分歧,兹举数家之言如下:

依汪荣祖的说法“不古不今”为中古史,因陈寅恪本身也是以中古史见长,亦曾言:“喜谈中古以降民族文化之史。”因此,此说得到多数认同。逯耀东则进一步认为“不古不今”系指经学而言,即超越今古文经学,专治乙部之学(按:乙部为古代图书分类之史书),故可作两方面探讨,初为乙部之书,进为专指魏晋隋唐之史。而桑兵认为“不古不今”并非由字面上来解释,应从其时代背景做观察,“不古不今”为“不新不旧”之意,引申为治史不拘泥于古亦不疑古。但是根据钱宾四教授的想法,首开今古之争的两汉经学,就不存在实质的今古差异,仅是虚拟的差异。

陈先生身为一文史名家,不仅在治史上有卓越贡献,在相当早的时候就提出与乾嘉学派治学风气不同意见,他认为若是要了解诗词典故的深意,除找出古典(第一出处)之外,还要找出作者当时的今事,这样才能古今融为一体,这种古典今典共鸣的新传记批评,实际上已经超越中国历来诗词评论的窠臼,乃陈先生晚年著作与早期著作的会通处,也就是陈先生的心史所在。

关陇集团

陈寅恪在《唐代政治史述论稿》提出“关陇集团”的说法。从北周、隋至武则天政权,皆与关陇集团息息相关。

关中本位政策

宇文泰建立关中本位政策,并且融合鲜卑及汉文化以消除胡汉隔阂。最后北周形成较团结的关陇胡汉集团,汉族也成为军队主力之一,得以攻灭因政治混乱而衰退的北齐。陈寅恪指出:“李唐承宇文泰‘关中本位政策’,全国重心在西北一隅。”

逸事

治学理念

陈寅恪一生治学秉持“独立之精神,自由之思想”[29]。1953年已决定其为中国科学院历史研究所第二所所长。在他1953年12月1日的《对科学院的答复》里,提出就任所长的两个条件。第一条:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治。”第二条:“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”并说:“其意是,毛公(毛泽东)是政治上的最高当局,刘公(刘少奇)是党的最高负责人。我认为最高当局也应和我有同样看法,应从我之说。否则,就谈不到学术研究。[30]”遂不能就任。仍任教于中山大学。此事于20世纪80年代方公之于世。

反对简体字

陈寅恪生前反对中华人民共和国使用简体字,曾托人向毛泽东表达反对之意,他自己书籍出版时,也强调不能使用简体字。中华人民共和国出版业先前尊重他的遗愿,在2020年,陈寅恪逝世超过50年,其著作权保护期满,生前著作进入公有领域。译林出版社出版简体字版《陈寅恪合集》,首次将他的著作以简体字印行[31]。

评价

正面评价

- 《吴宓文集》说:“宓于民国八年在美国哈佛大学得识陈寅恪。当时即惊其博学,而服其卓识,驰书国内诸友谓:‘合中西新旧各种学问而统论之,吾必以寅恪为全中国最博学之人。’今时阅十五、六载,行历三洲,广交当世之士,吾仍坚持此言,且喜众之同于吾言。寅恪虽系吾友而实吾师。”

- 傅斯年说:“陈先生的学问近三百年来一人而已。”

- 胡适在1937年2月22日的日记中称:“寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有识见、最能用材料的人。”

- 高阳在《锦瑟详解》一文中言:“我作考证,师法陈寅恪先生,以穷极源流为尚。”

- 许冠三认为其对新史学之贡献“首推史料扩充”,为学尚“喜聚异同宁繁毋简”。[32]

- 余英时:“又谱玄恭万古愁,隔帘寒柳障重秋。哀时早感浮江木,失计终迷泛海舟。岭外新篇花满纸,江东旧义雪盈头。谁教更历红羊劫,绝命犹闻叹死囚。”“看尽兴亡目失明,残诗和泪写孤贞。才兼文史名难隐,智澈人间劫早成。吃菜事魔伤后死,食毛践土记前生。逄蒙射羿何须怨,祸事从来是党争。”[33]

负面评价

- 钱锺书则认为诗史说是一个偏见,屡作讥评。在《管锥编》第1227页、《宋诗选注·序》都直接或间接做了批评。钱先生的批评,实有其根据。陈先生在古典文学批评上偏向于写实主义,对于抒情或不是为写实目的的作品,诗史说就不能自圆其说。这种观点证诸于西洋文学史,乃是有真凭实据的。反观中国古典文学并不能一概皆视之为写实主义,这是正确的。我们只能说中国古典文学作品有泰半以上是写实主义,其他是抒情或不是写实目的的作品。所以诗史说值得商榷。但是陈先生的诗史说的新意在于以史证诗,以诗证史,在理论上确有一新耳目处,不但在理论的陈述上,以及实际批评贡献,造成空前绝后的成就。[34]

- 余英时《我所认识的钱锺书先生》叙述,在韩愈是否“服硫磺”的问题上,钱锺书不取陈寅恪的考证;后来他(钱锺书)又批评陈寅恪考证杨贵妃是否以处子入宫太“Trivial”(琐屑)。余英时感慨地说:“我才恍然他对陈寅恪的学问是有保留的。”[a][b]。

- 钱穆1960年5月21日致余英时的信中对陈寅恪的文章提出了两点批评:一是“冗遝而多枝节”且不“可诵”;二是“临深为高,故作摇曳”,认为为文不可学他[35]。

- 严耕望云:“(陈)治学长处在于提出一个深具启发性的见解,但往往过分强调这个见解,有时为了强调新见解而走偏锋,自是他的短处。”[36]

- 许冠三论陈寅恪:近人论述寅恪史学颇多误解,最无稽的莫若说他“一贯承袭乾嘉朴学的家法,”以及志在效司马氏“通古今之变。”,殊不知他衷心仰慕的,乃是宋人论史见解和司马君实所型定的长编考异之法,先考并世材料之异,复合古今情意之同。……概括来说,寅恪治史自有其不容忽视的特色,亦自有其不容低估的业绩,但无论如何说不上“伟大”。[37]

家庭

[显示]先祖 |

|---|

著作

- 《陈寅恪集》,生活·读书·新知三联书店2009年版,收著作十三种。

- 《陈寅恪史学论文选集》,上海古籍出版社1992年版,收文五十二篇。

- 《陈寅恪先生全集》,里仁书局1979年,收文九十四篇。

- 《魏晋南北朝史讲演录》,万绳楠整理,黄山书社1987年版。

延伸阅读

- 陈小从. 图说义宁陈氏. 山东画报出版社. 2004. ISBN 9787806037942.

- 王震邦. 独立与自由:陈寅恪论学. 联经出版. 2011. ISBN 9789570838343.

- 张求会. 陈寅恪的家族史. 广东教育出版社. 2007. ISBN 9787540643768.

- 汪荣祖. 史家陈寅恪传. 北京大学出版社. 2005. ISBN 9787301077566.

- 蒋天枢. 陈寅恪先生编年事辑. 上海古籍出版社. 1997. ISBN 9787532521890.

- 陆键东. 陈寅恪的最后20年. 生活·读书·新知三联书店. 1995. ISBN 9787108008046.

- 张杰, 杨燕丽. 追忆陈寅恪. 社会科学文献出版社. 1999. ISBN 9787801491589.

- 张杰, 杨燕丽. 解析陈寅恪. 社会科学文献出版社. 1999. ISBN 9787801491596.

- 刘克敌. 陈寅恪和他的同时代人. 时英出版社. 2007. ISBN 9789867762832.

- 岳南. 陈寅恪与傅斯年. 陕西师范大学出版社. 2008. ISBN 9787561343326.

- 吴学昭. 吴宓与陈寅恪. 清华大学出版社. 1992. ISBN 9787302009740.

- 余英时. 陈寅恪晚年诗文释证(二版). 东大图书公司. 2011. ISBN 9789571930213.

- 纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集. 北京大学出版社. 1989. ISBN 9787301008416.

- 罗志田. 陈寅恪的“不古不今之学”. 近代史研究. 2008, (6).

- 项念东. 钱穆论陈寅恪:一场并未公开的学术论争. 博览群书. 2008, (3).

- 俞大维等. 谈陈寅恪. 传记文学.

- 李敖,《谁要来台湾?》,收在《笑傲五十年》

- 罗香林,《回忆陈寅恪师》

- 陈哲三:《陈寅恪轶事》

- 罗志田:〈陈寅恪学术表述臆解〉。

- 罗志田:〈从历史记忆看陈寅恪与乾嘉考据的关系〉。

- 陆扬:〈陈寅恪的文史之学——从1932年清华大学国文入学试题谈起〉。

- 王晴佳:〈陈寅恪、傅斯年之关系及其他——以台湾中研院所见档案为中心〉。

- 陈建华:〈从“以诗证史”到“以史证诗”——读陈寅恪《柳如是别传》札记〉。

- 程美宝:〈陈寅恪与牛津大学〉。

- 陈怀宇:〈陈寅恪《吾国学术之现状及清华之职责》疏证〉。

- 陈怀宇:〈陈寅恪留学哈佛史事钩沉及其相关问题〉。

- 陈怀宇:〈陈寅恪与赫尔德——以了解之同情为中心〉。

- 沈亚明:〈陈寅恪书信时序索引(初稿)〉。

参考资料与注释

注释

- ^ 钱钟书1978年出席在意大利召开的欧洲汉学会上做的题为《古典文学研究在现代中国》的报告中,说过这样一段话:“譬如解放前有位大学者在讨论白居易《长恨歌》时,花费博学和细心来解答‘杨贵妃入宫时是否处女?’的问题——一个比‘济慈喝什么稀饭?’‘普希金抽不抽烟?’等西方研究的话柄更无谓的问题。今天很难设想这一类问题的解答再会被认为是严肃的文学研究。现在中国古典文学研究里的考据并不减退严谨性,只是增添了思想性。”

- ^ 季羡林在《对我影响最大的几本书》一文中写道:“寅恪先生考证不避琐细,但绝不是为考证而考证,小中见大,其中往往含着极大的问题。比如,他考证杨玉环是否以处女入宫。这个问题确极猥琐,不登大雅之堂。无怪一个学者说:这太Trivial(微不足道)了。焉知寅恪先生是想研究李唐皇族的家风。在这个问题上,汉族与少数民族看法是不一样的。寅恪先生从看似细微的问题入手探讨民族问题和文化问题,由小及大,使自己的立论坚实可靠。看来这位说那样话的学者是根本不懂历史的。”

引用

- ^ 今圣欢.国宝云亡——敬悼陈公寅恪先生[M]∥俞大维等著. 谈陈寅恪. 台北:传记文学出版社,1970:59.

- ^ 蔡德贵著‘东方学人:季羡林’p.81

- ^ 沈亚明《陈寅恪自己和至亲三代怎么读“恪”》. 《文汇报》. [2019-05-31]. (原始内容存档于2019-06-01).

- ^ 沈亚明《陈寅恪自己和至亲三代怎么读“恪”?》续补. [2019-06-10]. (原始内容存档于2019-07-13).

- ^ 沈亚明《陈寅恪的“què”与“等韵”(上)》.

- ^ 跳转至:6.0 6.1 岳南:《陈寅恪与傅斯年》,第一章〈风云际会〉“槎浮海外”

- ^ 俞大维在一篇回忆的文章中提到:“我们这一代人,不过能背诵四书、《诗经》、《左传》等书。寅恪先生则不然,他对十三经不但大部分能背诵,而且对每字必求正解。因此《皇清经解》及《续皇清经解》成了他经常看读的书。”

- ^ 跳转至:8.0 8.1 蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑》(增订本),上海古籍出版社

- ^ 陈三立. 散原精舍诗文集. 上海古籍出版社, 2003. 138-139

- ^ 赵元任、杨步伟:《忆陈寅恪》

- ^ 《特别呈现》 20181108 西南联大 第二集 刚毅坚卓_CCTV节目官网-纪录片_央视网(cctv.com). tv.cctv.com. [2019-05-06]. (原始内容存档于2019-05-05).

- ^ 45年国民党“最优秀教授党员”:华罗庚陈寅恪冯友兰. [2018-04-24]. (原始内容存档于2018-04-25).

- ^ 沈卫威:《民国教授的三大荣誉——部聘教授、最优秀教授党员、院士》,《民国研究》2014年春季号。该文称:“再说陈寅恪,他曾为王国维之死写下学者的坚守之道:自由之思想,独立之精神;不自由毋宁死;又专程到重庆,就为投胡适一票,推举胡适为中央研究院院长,说是因有胡适才可以保持学术自由;在1949年以后极端的政治高压下仍公开表示不宗奉什么主义,不写颂诗,此时成了国民党‘最优秀教授党员’,自然也是‘被最优秀’的了。因患严重眼疾,两次手术失败,视力低下,写字都困难的陈寅恪能自己填写入党申请书吗?是谁替他办理了入党手续?被‘最优秀’时,陈寅恪是否知情呢?在有的教授看来,‘最优秀教授党员’是项至高的荣誉,可竺可桢、陈寅恪对此却未必视为‘荣誉’。陈寅恪早在1936年致傅斯年的信中就明说‘弟好利而不好名’。”【实际上是1929年加入中国国民党】

- ^ 据钱穆所著《八十忆双亲师友杂忆合集》:“余闻此,乃知寅恪决意不离大陆,百忙之中未再往访。”根据汪荣祖所著《史家陈寅恪传》里记载:“陈氏一家赴粤前在上海,胡适曾力劝去台,夫妻二人都说不去,蒋天枢在场,可以为证。”陈寅恪曾说,“胡(适)是非走不可的;我则原可不走。但是,听说在共产党统治区大家一律吃小米,要我也吃小米可受不了。而且,我身体多病,离开美国药也不行。所以我也得走”。(《在纪念陈寅恪教授国际学术讨论会闭幕式上的发言》,邓广铭,载《纪念陈寅恪教授国际学术讨论会文集》,中山大学出版社1989年出版。)

- ^ “文革”期间,陈寅恪迫于压力曾写过《第七次交代底稿》:“当广州尚未解放时,伪中央研究所所长傅斯年多次来电催往台湾。我坚决不去。至于香港,是英帝国主义殖民地。殖民地的生活是我平生所鄙视的。所以我也不去香港。愿留在国内。”

- ^ 陈寅恪“文革”期间第七次交代稿称:“我和唐筼都有心脏病,医生说宜往南方暖和之地。我因此想到岭南大学。抗战时期南开、清华、北大迁往云南并为西南联大,所以认识陈序经。遂写信与他,可否南来休养一个时期。1948年夏,他回信聘我来岭大教书。”(《陈寅恪先生编年事辑》〔增订本〕,蒋天枢)

- ^ 陈寅恪为何未登机前往台湾一直是个谜底。但陈在新中国的下场悲惨,却是事实。钱穆回忆时说:“亦证当时一辈知识分子对共产党新政权都抱与人为善之心。”又说:“在新旧政权交替的时刻,中国知识分子不生丝毫扰攘;对于新生的共和国,大体上保持了一种拥护、顺应和期待的态度。”(见谢泳编《思想的时代:〈黄河〉忆旧文选》第15页)

- ^ 余英时《陈寅恪晚年诗文释证——-兼论他的学术精神与晚年心境》说身处岭南的陈寅恪和夫人唐筼曾为去留问题发生强烈争执,唐筼执意要走,因此只身去了香港,住在“一家无招牌的私家旅馆”,后来陈序经做工作后派人迎还。冯衣北写的《也谈陈寅恪先生的晚年心境》、《陈寅恪晚年心境的再商榷》,文中极力否认了余英时对陈寅恪的观点正确性。学者汪荣祖考证,陈和夫人并无去留争执。陆键东在《陈寅恪的最后二十年》证实了唐筼前去香港的说法。

- ^ 徐庆全:陈寅恪《论〈再生缘〉》出版风波[永久失效链接]

- ^ 陆键东在《陈寅恪的最后二十年》一书称“甚少有人知道陈寅恪的真实生存状态”。

- ^ 梁宗岱夫人甘少苏在回忆录《宗岱和我》外说:“那时候,挨整的人及其家属都特别害怕高音喇叭,一听到高音喇叭声,就战战兢兢,因为红卫兵经常用高音喇叭通知开会,点人出来批斗游行;而出去一次也就是小死一场。历史系一级教师陈寅恪双目失明,他胆子小,一听见喇叭里喊他的名字,就浑身发抖,尿湿裤子。就这样,终于给吓死了。”

- ^ 南方人物周刊. 陈寅恪家族百年兴衰史. 网易. [2015-03-02]. (原始内容存档于2015-04-08).

- ^ 是年十二月二十八日陈美延寄给蒋天枢信中:“不久,母亲即因脑出血、高血压、心脏病等,抢救无效,于十一月二十一日(旧历十月十二日庚子)晚八时半病逝。”

- ^ 张求会. 陈寅恪、唐筼骨灰安葬侧记. 凤凰网. [2011-03-31]. (原始内容存档于2011-05-13).

- ^ 季羡林《回忆陈寅恪先生》一文讲道:“寅恪先生讲课,同他写文章一样,先把必要的材料写在黑板上,然后再根据材料进行解释、考证、分析、综合,对地名和人名更是特别注意。他的分析细入毫发,如剥蕉叶,愈剥愈细愈剥愈深,然而一本实事求是的精神,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。……这种学风,同后来滋害流毒的‘以论代史’的学风,相差不可以道里计。”

- ^ 陈寅恪:〈冯友兰中国哲学史上册审查报告〉,《金明馆丛稿二编》

- ^ 《元白诗笺证稿》, 41-43页,三联书店2001

- ^ 《通鉴》胡三省注

- ^ 陈寅恪:《清华大学王观堂先生纪念碑铭》,“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨、一姓之兴亡。呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。表哲人之 奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”日后又在《对科学院的答复》重提早年所作《王观堂先生纪念碑铭》表达的思想:“我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神。……对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的,所以我说‘唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光’。……独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。正如词文所示,‘思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁贤所同殉之精义,其岂庸鄙之敢望。’一切都是小事,惟此是大事。”(陆键东《陈寅恪的最后二十年》,第111-112页)

- ^ 〈陈寅恪对科学院的答复〉,陈寅恪口述,汪篯记录,一九五三年十二月一日。副本存中山大学档案馆

- ^ 林汉洲. 陈寅恪著作进入公版,简体字版《陈寅恪合集》出版引发争议. 澎湃新闻. 2020-03-23 [2020-03-23].

- ^ 许冠三:《新史学九十年》第260-261页,[长沙]岳麓书社2003年版。

- ^ 余英时:《读陈寅恪先生<寒柳堂集>感赋二律》,载《陈寅恪晚年诗文释证》第53页,东大图书股份有限公司2014年版

- ^ 乔纳森:钱锺书瞧得起谁啊?

- ^ 余英时:《钱穆与中国文化》附录一,227-232页,上海远东出版社1994

- ^ 严耕望.访谈录二:忘情于“不古不今之学”——访严耕望教授谈中国中古史研究[A].严耕望史学论文选集[C].台北:联经出版事业公司, 1991.

- ^ 《新史学九十年》(上)卷四《史料学派·提要》

- ^ 刘梦溪.陈宝箴死因之谜:慈禧太后秘密赐死 页面存档备份,存于互联网档案馆.:网易新闻,2009-6-18

脚注

^ 注解1:冯友兰回忆说:“我于一九二○年,到美国哥伦比亚大学毕业生院做研究生,同学中传言:哈佛大学的中国留学生中有一个奇人陈寅恪,他性情孤僻,很少社交,所选功课大都是冷门。”(冯友兰:《怀念陈寅恪先生》)

^ 注解2:据季羡林: 《从学习笔记本看陈寅恪先生的治学范围和途径》一文的分析统计,陈寅恪有六十四本笔记本兹录如下:藏文,十三本;蒙文,六本;突厥回鹘文一类,十四本;吐货罗文(土火罗文),一本;西夏文,二本;满文,一本;朝鲜文,一本;中亚、新疆,二本;佉卢文,二本;梵文、巴利文、耆那教,十本;摩尼教,一本;印地文,二本;俄文、伊朗,一本;希伯来文,一本;算学,一本;柏拉图(实为东土耳其文),一本;亚力斯多德(实为算学),一本;《金瓶梅》,一本;《法华经》,一本;天台梵本,一本;《佛所行赞》,一本。

^ 注解3:陈哲三说:“俄人在外蒙发掘到了三个突厥碑文,学者纷纷研究,但均莫衷一是,不懂不通,陈先生之翻译解释,各国学者毫无异辞,同声叹服。唐德宗与吐蕃之唐蕃会盟碑,许多学者,如法国之沙畹、伯希和等人均无法解决,陈先生之翻译也使国际学者满意。”(陈哲三《陈寅恪先生轶事及其著作》)

^ 注解4:陈封雄《回忆录》曾说:“寅恪叔到底学了多少种文字,我也不清楚。一般说来,他能读懂14种文字,能说4、5国语言,能听懂7、8种语言,是大致不差的。这些成绩基本上是他在36岁以前取得的。”

^ 注解5:“十五年春,梁(任公)先生推荐陈寅恪先生,曹(云祥)说:‘他是哪一国博士?’梁答:‘他不是学士,也不是博士。’曹又问:‘他有没有著作?’梁答:‘也没有著作。’曹说:‘既不是博士,又没有著作,这就难了!’梁先生气了,说:‘我梁某也没有博士学位,著作算是等身了,但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值,好吧!你不请,就让他在国外吧!’接着梁先生提出了柏林大学、巴黎大学几位名教授对陈先生的推誉。曹一听,既然外国人都推崇,就请。民国十五年秋天陈先生到校。”(陈哲三《陈寅恪先生轶事及其著作》)

^ 注解6:“陈师每次上课,必携带要引用的书籍多种,以黄布包裹,拿到课室,放在讲台。遇须引证的重要文句,亦必写在黑板。陈师夏秋季常穿蓝布长衫,冬春季常穿长袍马褂。来校,常夹黄布书包,进入课室,就提出要讲的专题,逐层阐释,讲至入神的地方,往往闭目而谈,至下课铃响,还在讲解不停,真是诲语谆谆,从无倦容。”(罗香林《回忆陈寅恪师》)

^ 注解7:据夏双刃的《陈寅恪传》记载,至卢沟桥事变前夕,陈寅恪撰有《大乘稻芊经随听疏跋》、《有相夫人先天因缘曲跋》、《童受喻鬘论梵文残本跋》、《俞曲园先生病中呓语跋》、《忏悔灭罪金光明经冥报传跋》、《须达起精舍因缘曲跋》、《敦煌本十颂比丘尼波罗提木叉跋》、《元代汉人译名考》、《大乘义章书后》、《敦煌劫余录·序》、《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》、《灵州宁夏榆林三城译名考》、《吐蕃彜泰赞普名号年代考》、《冯友兰中国哲学史审查报告》、《三国志曹冲华佗与印度故事》、《西游记玄奘弟子故事之演变》、《敦煌本唐梵翻对字般若波罗蜜多心经跋》、《几何原本满文译文跋》、《彰所知论与蒙古源流》、《蒙古源流作者世系考》、《李唐氏族之推测》、《禅宗六祖传法之分析》、《西夏文佛母大孔雀明王经考释序》、《斯坦因所获西夏文大般若经残卷跋》、《南岳大师立誓愿文跋》、《与刘叔雅教授论国文试题书》、《高鸿中明清和议条陈残本跋》、《支湣度学说考》、《读连昌宫词质疑》、《蓟丘之植植于汶篁之最易解释》、《李唐氏族支推测后记》、《天师道与滨海地域之关系》、《四声三问》、《王静安先生遗书序》、《李太白氏族之疑问》、《陈垣西域人华化考序》、《元微之遣悲怀之原题及其次序》、《元白诗中俸料钱问题》、《三论李唐氏族问题》、《武瞾与佛教》、《李德裕贬死年月及归葬传说考辨》、《论韩愈与唐代小说》、《桃花源记旁证》、《东晋南北朝之吴语》、《读秦妇吟》、《府兵制试释》、《李唐武周先世事迹杂考》等文。

^ 注解8:方豪说:“另一个印象是他太谦虚,我那时常以后辈自视,因为听说他研究过梵文和几种中亚古文字,也通拉丁文,一心想向陈先生请教……我便一连串提出许多中西交通史方面的疑问,请求解答,陈先生是一问九不知,一再谦称对此实在毫无所知云云。”(方豪:《陈寅恪先生给我的两封信》)

^ 注解9:苗振亚《陈寅恪为何一世背运?》:“1937年7月,日本进占北平,清华南迁与北大、南开合办长沙临时大学,陈寅恪因料理父亲丧事,到11月初才举家仓皇离京。离京前,他将一批重要书籍装进书箱,托友人寄往长沙。待他半个月后到了长沙,书籍尚未邮到,可战火已经逼近,临时大学再迁云南,他只好携一家大小再次登程南下。待他离开后,书籍邮到,却在长沙大火中一本无存。1940年暑假,陈寅属去香港探亲,并等船赴英以应牛津大学之聘,终因二战爆发未能成行,困居香港。后在全家返回内地途中,两木箱随身携带的书籍又遭盗窃。据说这是两箱更加珍贵的书籍,所以这一次的打击更大,等于多年心血彻底付诸东流,令陈先生精神几近崩溃。这里还有一个小插曲,很是叫人哭笑不得。1955年,越南华侨彭禹铭写信告诉他,说在海防旧肆买到他当年被盗的两册《新五代史》批注本,准备寄还给他。陈寅恪自然十分兴奋,盼望着书籍寄到就可据此著作。接着来的消息让他有些失望,当时的越南政府不准书籍出口,邮寄暂时已不可能了。接着又有消息传来,彭家遭遇兵火,此书同遭劫灰,这就令他彻底绝望了。”

画像

- 陈寅恪 / 江启明 (Kong Kai Ming) Portrait Gallery of Chinese Writers (Hong Kong Baptist University Library 香港浸会大学图书馆)

外部链接