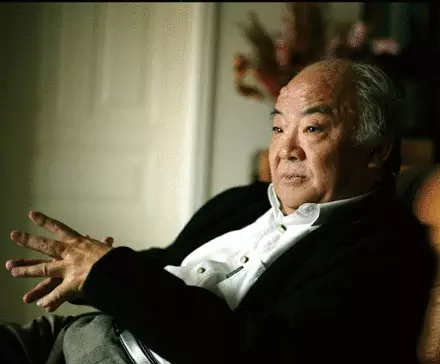

钱理群:那些有节操,甚至有洁癖的老一代学者,特别令人怀想

钱理群 作家联盟 Yesterday

来源:冰点周刊

今天,我是来和大家一起读这本书的。

最近出版的《民国那些人》,作者徐百柯原来是北大中文系的研究生,毕业以后在《中国青年报》“冰点”副刊当编辑,他写这本书,是因感觉到自己,以及周围年轻人的生活中,好像缺少了什么东西,主要是一种精神的缺失。于是,就想去看看“民国那些人”,当年那些大学里的老师、学生,那些知识分子,他们是怎么生活,怎么求学、教书、治学,怎么工作,怎么为人、处世;他们追求什么,有什么理想,有着怎样的精神、风范;对我们今天重建自己的生活、理想,有什么启示——我想,这些问题,也是在座的诸位想过,并且感兴趣的。

而“我”今天来领着“大家”一起读这本书,和“民国那些人”相会,这本身就有一个时空的交错,是很有意思的。“民国那些人”是上一世纪初,即“1900年后”的一代人;我出生在1939年,是“1930年后”一代人;而诸位则大多数是“1980年后”一代人。这三代人相遇会出现什么情况呢?

1. 为什么“并不遥远”又“相距甚远”?

我们先来读这段话,它是引起了我的强烈共鸣的:“曾经有那样一个时代,曾经有那样一批人物。他们那样地想着,那样地活着。他们离我们今天并不遥远,但他们守护、在意、体现的精神、传统、风骨,已与我们相距甚远。读着他们,我们感到恍然隔世;抚摸历史,我们常常浩叹不已。”

我的问题是,为什么“时间上他们其实离我们很近”,而我们又觉得他们“与我们相去甚远”呢?——然而,真的很远吗?我们能不能拉近这样的距离,由“远”而“近”?

我们面对的,正是现实生活中的当代大学老师、学生、知识分子和历史上的大学老师、学生、知识分子的关系。讲到这里,我突然想到,假设“民国那些人”,今天真的来这里参加聚会,在座的大学生、研究生们,和这些前辈有共同的话题吗?这共同话题又是什么呢?

这就是今天我要和诸位讨论的问题。

2. “我们”的问题在哪里?

我注意到书中提到的一位当代大学生的反应,他说:“我们这些自由而无用的灵魂,不会感应那些老先生的。”

这话说得很坦率,也很令人深思。我在很多场合,都谈到我对当代大学生,也即所谓“80后一代人”的看法。我总是强调每一代人都会有自己的问题,这些问题要靠自己解决。但也总有学生对我说,我们也很想听听你作为一个年长者对这一代人存在的问题的看法,至少可以提供我们来思考吧。

这一代人是在应试教育下成长起来的,从小就以“考大学,特别是名牌大学”作为自己人生的全部目的;现在如愿以偿,进入了大学,在最初的兴奋过去以后,就突然失去了目标与方向。这背后其实是一个信仰的缺失的问题。这个问题,不仅你们这一代有,我们也有,“上帝死了”,是一个全球性的问题。我们这一代曾经以“革命”为自己的信仰,现在我们却发现“革命”有许多问题,需要反思、反省,也就有一种失落感。不过,我们年纪已经老了,可以按原先的惯性生活;而诸位不行,一切都还没有开始,不能这样糊糊涂涂地过下去,于是,就有了许多苦闷与烦恼。

我读过一位大学生的自述:“岁月让我们变得对一切麻木,变得对一切冷漠,变得对一切无所谓,失去了许多作为人的最纯洁的感动。”“我现在对自己的将来却毫无所知,而且不愿意去知道。就这样,让我们年轻的生命消逝在每天每时的平庸里,整天就这样飘来飘去,没有方向,漫无目标——”或许这里说得有些夸张,但没有信仰,没有目标,什么都不在意,都无所谓,这确实是个大问题,生活中没有了依赖,人就失去了主心骨,脊梁也就挺不起来了。

这一代人的人生道路上,所面临的,就是这样一个“如何建立信仰,确立生活目标与方向”的问题。或许我们正可以带着这个问题,去请教我们的前辈,和他们进行心的交流。

3. “生活里边有个东西,比其他东西都重要”

我们一起来读这一篇:《曾昭抡:不修边幅的名教授》。从表面上看,这都是“名教授”、“名士”的怪癖传闻:“他曾经站在沙滩红楼前,和电线杆子又说又笑地谈论化学上的新发现,让过往行人不胜骇然;一次他带着雨伞外出,天降暴雨,他衣服全湿透了,却仍然提着伞走路;在家里吃晚饭,他心不在焉,居然拿着煤铲到锅里去添饭,直到他夫人发现他饭碗里有煤渣;他忙于工作,很少回家,有一次回到家里,保姆甚至不知道他是主人,把他当客人招待,见他到了晚上都不走,觉得奇怪极了;而他所穿的鞋,联大学生几乎都知道,是后见天的;他平日里走路,总是低着头,不是不理人,而是根本就看不见。”

且莫把这些都看成逸闻趣事仅作谈资——我知道,做学生的,最大的乐趣,莫过于晚上熄灯以后,躺在床上,回味、谈论某位教授的逸闻趣事。我们当年做学生的时候就是这样,我深信诸位现在也是如此,这也是学生的“传统”。但我们又不能仅止于此,还要想一想隐藏在其背后的东西。

费孝通先生有一个十分精到的分析。他说:“在他心里想不到有边幅可修。他的生活里边有个东西,比其他东西都重要,那就是‘匹夫不可夺志’的‘志’。知识分子心里总要有个着落,有个寄托。曾昭抡把一生的精力放在化学里边,没有这样的人在那里拼命,一个学科是不可能出来的。现在的学者,当个教授好像很容易,他已经不是为了一个学科在那里拼命了,他并不一定清楚这个学科追求的是什么,不一定会觉得这个学科比自己穿的鞋还重要。”——“生活里边”有没有“比其他东西都重要的东西”,有没有“不夺”之“志”,这是一个关键、要害:有了,你的心就有了“着落”,你的精神就有了“寄托”,人就有了“安身立命”之处,于是,就总要有所“在意”,有所“守护”;没有,心无所系,精神无所寄托,你就没着没落,既无法“安身”,也无以“立命”,也就不“在意”什么,一切都“无所谓”,也就自然谈不上要“守护”什么了。

可以看得很清楚,对曾昭抡这样的学者,学术就是他的“比什么都重要的东西”,就是他的“不可夺”之“志”。他对化学学科,有一种使命感,有一种生命的承担,因此他愿意为之拼命、献身。前面说到的他的那些逸闻趣事,正是这样的拼命、献身,以至达到忘我境地的一个外在的表现。学术、学科,对于他,就不仅是一种谋生的职业,谋取名利的手段,而是他的情感、精神,生命的寄托、依靠,是安身立命的东西。这就是这一代学者和费孝通先生所说的“现在的学者”根本不同之处。

我最近写了一篇文章,也是讲这一代学者、知识分子,题目是《有承担的一代学人,有承担的学术》。也就是说,这一代人,做人做事,都是有承担的。我还谈到这样的承担,是有三个层面的:对国家、民族、人类,对历史、时代、社会、人民的承担;对自我生命的承担;对学术的承担。

我读这本《民国那些人》,感触最深的,也就是这“三承担”——让我们一一道来。

4. “铁肩担道义”:对社会、历史、民族的承担

这本书写到了几位以身殉道、殉职的学人、报人,其中就有因拒收张作霖三十万元“封口费”而惨遭杀害的民国名记者邵飘萍。他有一句座右铭:“铁肩担道义,辣手著文章。”我想,“铁肩担道义”是可以概括这一代人共同的“不可夺”之“志”的,也是他们对国家、民族、人类,对历史、时代、社会、人民的承担意识的集中体现。这也是对自我在社会、历史中的角色、立场的一个选择、认定:用今天的话来说,他们都自命为“公共知识分子”,他们代表的,不是某个利益集团的利益,更不是一己的私利,而是社会公共利益,是时代的正义和良知的代表,即所谓“铁肩担道义”。

本书在写到被公认为“宋史泰斗”的北大历史系教授邓广铭时,特地提到他的老友季羡林先生在回忆文章中所提到的一个词:“后死者”——这是一个极其深刻的概念。这里讨论的是一个学者,特别是历史研究者,他和他的研究对象的关系:不仅是“研究者”与“被研究者”的关系,更是“后死者”与“先行者”的关系。因此,先行者对后死者有“托付”,后死者对先行者有“责任”和“承担”,后死者不仅要研究、传播先行者的思想、功业,还负有“接着往下讲,往下做”的历史使命。在这里,我可以向诸位坦白我的一个追求:我研究鲁迅,不仅要“讲鲁迅”,而且要“接着鲁迅往下讲,往下做”。这就是一种历史的承担意识;在我看来,这才是一个历史学者、一个知识分子,他所从事的历史研究的真正意义和价值所在。

知识分子、学者,对社会、国家、民族、人类的承担,我觉得在两个时刻,特别显得重要。一个是民族危难的时刻。本书写到曾任辅仁大学校长、北京师范大学校长和故宫博物院图书馆馆长的史学大师陈垣老先生,在北平沦陷时期就这样对启功先生说:“一个民族的消亡,从民族文化开始。我们要做的是,在这个关键时刻,保住我们的民族文化,把这个继承下去。”另一位复旦大学的老校长马相伯在抗战时期逝世,弟子于右任的挽联中赞誉他“生死护中华”,说的就是他在民族危亡中对民族文化的承担。

在社会道德失范的时候,在某种意义上,也是一种民族危难的时刻,所以我们的国歌“中华民族到了最危险的时候”,是时刻有着警醒的意义和作用的。危难中显本色,越是社会道德失范,知识分子就越应该承担“精神坚守”的历史责任;大学,也包括北京大学,就越应该发挥“转移社会一时之风气”的“精神堡垒、圣地”的作用。但现实却恰恰相反,许多令人痛心的丑闻都发生在大学校园里。因此,那些有节操,甚至有洁癖的老一代学者,就特别令人怀想。在林庚先生九五华诞时,我写过一篇文章,题目就叫《那里有一方心灵的净土》。我这样写道:“无论如何,老人们仍然和我们生活在这个世界上,这个事实确实能够给人以温暖。”“因为这个越来越险恶,越来越令人难以把握的世界,太缺少他这样的人了——这样的好人,这样的可爱的人,这样的有信仰的、真诚的、单纯的人了。”因为“经不起各种难,我们心中的‘上帝’已经死了,我们不再有信仰,也不再真诚和单纯,我们的心早就被油腻和灰尘蒙蔽了”。这就是北大校园里的林庚和他那一代人的意义:“幸而还有他,不然,我们就太可怜、太可悲了。当我陷入浮躁,陷入沮丧、颓废、绝望时,想起燕南园那间小屋里那盏灯,我的心就平静起来,有了温馨与安宁,有了奋进的力量。是的,那里有一方心灵的净土。”

5. “把心思用在自己怎么看待自己”:对自我生命的承担

这本书给我印象最深刻的,是作者所描述的三位教授的三堂课,我想把它称之为“最迷人的课”。

第一堂课,是西南联大的刘文典教授开设的《文选》课。刘老先生讲课不拘常规,常常乘兴随意,别开生面。有一天,他讲了半小时课,就突然宣布要提前下课,改在下星期三晚七点半继续上课。原来那天是阴历五月十五,他要在月光下讲《月赋》——同学们不妨想象一下:校园草地上,学生们围成一圈,他老人家端坐其间,当着一轮皓月,大讲其《月赋》,俨如《世说新语》里的魏晋人物:这将是怎样的一番情景!

第二堂绝妙的课是四川大学教授蒙文通的考试课:不是先生出题考学生,而是学生出题问先生,往往考生的题目一出口,先生就能知道学生的学识程度。如学生的题目出得好,蒙先生总是大笑不已,然后点燃叶子烟猛吸一口,开始详加评论。考场不在教室,而在川大旁边望江楼公园竹丛中的茶铺里,学生按指定分组去品茗应试,由蒙先生招待吃茶。

这样的课,绝就绝在它的不拘一格,它的随心所欲,显示的是教师的真性情,一种自由不拘的生命存在方式、生命形态。因此,它给予学生的,就不只是知识,更是生命的浸染、熏陶。在这样的课堂里,充满了活的生命气息,老师与学生之间,学生与学生之间,生命相互交流、沟通、撞击,最后达到了彼此生命的融合与升华。这样的生命化的教育背后,是一种生命承担意识。

而将这样的意识提升到理论高度的,是我亲自聆听的林庚先生的“最后一课”。当时我刚留校当助教,系主任严家炎老师要我协助组织退休的老教授给全系同学开讲座。林先生然同意,并作了认真的准备,花了一个多月的时间,反复琢磨,讲课的题目都换了好几次。最后那天上课了,先生穿着整洁而大方,一站在那里,就把大家震住了。然后,他缓缓地朗声说道:“什么是诗?诗的本质就是发现:诗人要永远像婴儿一样,睁大了好奇的眼睛,去看周围的世界,去发现世界的新的美。”顿时,全场肃然,大家都陷入了沉思。先生又旁征博引,任意发挥,足足讲了两个小时,还意犹未尽,学生们也听得如痴如醉,全然忘记了时间但我扶着先生回到家里,先生就病倒了。先生是拼着生命的全力上完这最后一课的,这真是“天鹅的绝唱”。

我们现在再来仔细体会林庚先生的这段话,这是他一生做人、治学、写诗经验的凝结,是道出了文学艺术、学术研究、科学、教育、学习,以至人生的秘密与真谛的。这里的关键词是“好奇”和“发现”:首先要保持婴儿那样第一次看世界的好奇心,用初次的眼光和心态,去观察、倾听、阅读、思考,去上你已经上了无数次的课,去写已经成为你职业任务的文章,你就会不断产生发现的渴望与冲动,而且你果真会不断有新的发现、新的创造。这样,你就会有古人说的“苟日新,日日新,又日新”的感觉,也就是每日每时每刻都在进入生命的新生状态。长期保持下去,也就有了一颗“赤子之心”。你们看,我们前面说到的老人,无论是曾昭抡,还是刘文典、蒙文通,以及所有的“民国那些人”,哪一个不是终生都完整地保持着生命的“赤子”状态?我曾经说过:北大“大”在哪里?就“大”在有一批大学者。大学者“大”在哪里?就“大”在他们始终保有赤子般的纯真、无邪,对世界、社会、学术永远有好奇心与新鲜感,因而具有无穷无尽的创造力。这就是沈从文说的“星斗其文,赤子其心”!

这是能够给我们以启示的:那一代人,无论做学问、讲课、做事情,都是把自己的生命投入进去的,学问、工作,都不是外在于他的,而是和自我生命融为一体的。这样,他们所做的每一件事情,都会使他自身的生命不断获得新生和升华,从中体会、体验到自我生命的意义、价值和欢乐。本书就记述了这样一个很有名的故事:金岳霖教授在西南联大讲逻辑学,有学生(我记得这是后来成为巴金夫人的萧珊)觉得这门学问很枯燥,就问先生:“你为什么要搞逻辑?”金教授答:“好玩。”大语言学家赵元任也是对他的女儿说,自己研究语言学是为了“好玩儿”。诚如作者所说,“在今人看来,淡淡一句‘好玩儿’背后藏着颇多深意。世界上许多大学者研究某种现象或理论时,他们自己常常是为了好玩。

‘好玩者,不是功利主义,不是沽名钓誉,更不是哗众取宠,不是一本万利’。”还可以补充一句:不是职业式的技术操作,不是仅仅为了谋生,而是为了自我生命的欢乐与自由。

本书特地提到了费孝通先生对他的老师潘光旦的评价:“我们这一代很看重别人怎么看待自己,潘先生比我们深一层,就是把心思用在自己怎么看待自己。”——这话颇值得琢磨:“看重别人怎么看自己”,在意的是身外的评价、地位,那其实都是虚名;而“心思用在自己怎么看待自己”,在意的是自己对不对得住自己,是自我生命能不能不断创造与更新,从而获得真价值、真意义。我们一再说,对自我生命要有承担,讲的就是这个意思。而我们的问题,也恰恰在这里:许多人好像很看重自己,其实看重的都是一时之名利,对自己生命的真正意义、价值,反而是不关心,不负责任的,因而也就无法享受到“民国那一代”人所特有的生命的真正欢乐。“自己对不起自己”,这才是真正的大问题。

6. “舍我其谁”:对学术的承担

关于学术的承担,前面在讲曾昭抡先生时,已有论及,这里再作一点发挥。

又是刘文典先生在西南联大的故事:一日,日本飞机空袭昆明,教授与学生都四处躲避。刘文典跑到中途,突然想起他“十二万分”佩服的陈寅恪目力衰竭行走不便,就连忙率几个学生折回来搀扶着陈先生往城外跑去,一边高喊:“保存国粹要紧,保存国粹要紧!”这时只见他平素最瞧不起的新文学作家沈从文也在人流中,便转身怒斥:“你跑什么跑?我刘某人是在替庄子跑,我要死了,就没人讲《庄子》了!你替谁跑?”

这大概有演义的成分,但刘文典的“狂”却是真的;所谓“狂”无非是把自己这门学科看成“天下第一”,把自己在学科中的地位看得很重:我不在,这门学科就没了!这种“舍我其谁”的狂傲气概,其实是显示了学术的使命感、责任感,自觉的学术承担意识的。所谓“天生我才必有用”,天生下我来就是做学问的;所谓“天将降大任于斯人也”,这些学者就是为某个学科而生的,如曾昭抡为化学而生,刘文典为《庄子》而生,林庚为唐诗而生,等等。

因此,在他们眼里,学术就是自己的生命,学术之外无其他。哲学家金岳霖如是说:“世界上似乎有很多的哲学动物,我自己也是一个。就是把他们放在监牢里做苦工,他们脑子里仍然是满脑子的哲学问题。”

这里还有一个例子。具有世界声誉的古希腊经典著作翻译家罗念生,人们说他的一生,只有一个单纯的主题:古希腊。他自己也说:“每天早上,我展开希腊文学书卷,别的事全都置诸脑后,我感到这是我平生的最大幸福。”他一生充盈着古希腊,用古希腊著作的精神来对待世界。儿子小时候接受的故事全是古希腊的;和友人聚会,他讲的笑话全部不出古希腊;好友失恋要自杀,他劝好友:“去看看《俄狄浦斯王》吧,你会明白人的意志多么宝贵。”他儿子回忆说,当年自己劝说父亲不妨去争取一些头衔和荣誉,父亲凑近他,带着一种混合着顽皮、满足和欣喜的神态,轻声说:“我不要那个,那个是虚的。”——他的生命中有了古希腊,就足够了。18世纪,德国艺术史大师温克尔曼称,古希腊艺术是“高贵的单纯和静穆的伟大”,罗念生的一生浸泡其间,他的生命也获得这样的“高贵的单纯和静穆的伟大”。

什么叫“学院派”?这就是真正的学院派!什么叫“为学术而学术”?这样的以学术为“生命的自足存在”,才是真正的“为学术而学术”!没有生命承担的学术,谈不上真正的学术!

对这样的把握了学术真谛的学者,学术是无所不在的,他们无时无刻不处在学术状态中。这里又有一个“建筑史上应该记录的有趣的饭局”:上世纪五十年代初,中国最负盛名的两位建筑师杨廷宝和梁思成,以及他们的学生辈,在北京东安市场一家饭馆就餐。谈话间,杨廷宝突然从座位上站起来,又坐下,又站起来,打量着面前的桌椅,然后从怀中掏出卷尺,量好尺寸,一一记录在小本上——原来他发现,这套桌椅只占了极小的空间,而坐着甚为舒服,这在餐厅建筑设计上是有参考价值的,而他总是随身带着量尺与小本子,以便随时记录的。

我们在前面谈到过的著名记者邵飘萍也有这样的经验:记者要时刻生活在角色中。闲谈中,众人皆醉,唯我独醒,“新闻脑”始终紧张活动;一旦提笔行文,则又“状若木鸡,静穆如处子”,倾注整个身心。

这时时刻刻“倾注整个身心”,其实就是一种对学术、对自己的工作的痴迷。痴迷到了极点,就有了一股呆劲、傻气。人们通常把这样的学者称为“书呆子”,在我看来,在善意的调侃中,是怀有一种敬意的:没有这样的“书呆子”气,是不可能进入学术,升堂入室的。

这样的有承担的学者、教授、知识分子,就自有一种精神。在我看来,主要是独立精神、自由精神与创造精神。

7. 独立精神:“匹夫不可夺志”

1944年,著名的历史学家傅斯年在参政会上向行政院长孔祥熙发难,揭发其在发行金公债中贪污舞弊,会后,蒋介石亲自请他吃饭,为孔说情。席间,蒋介石问:“你信任我吗?”傅斯年答曰:“我绝对信任。”蒋介石于是说:“你既然信任我,那么就应该信任我所任用的人。”傅斯年立刻说:“委员长我是信任的,至于说因为信任你也就该信任你所任用的人,那么,砍掉我的脑袋我也不能这样说。”——有人说,这样的对话,“当今之士,且不说有过,又可曾梦想过?”

还是那位刘文典教授。1928年蒋介石掌握大权不久,想提高自己的声望,曾多次表示要到刘文典主持校务的安徽大学去视察,但刘拒绝其到校“训话”。后来,蒋虽如愿以偿,可是他在视察时,校园到处冷冷清清,并没有领袖希望的那样隆重而热烈的欢迎场面,一切皆因刘文典冷冷掷出的一句话:“大学不是衙门!”后来安徽发生学潮,蒋介石召见刘文典。见面时,刘称蒋为“先生”而不称“主席”,蒋很是不满,进而两人冲突升级,刘文典指着蒋介石说:“你就是军阀!”蒋介石则以“治学不严”为由,将刘当场羁押,说要枪毙。后来多亏蔡元培等人说情,关了一个月才获释——后人叹曰:“今天,这样的知识分子已无处寻觅,所谓‘风流总被雨打风吹去’。”

名士习惯于“见大人,则藐之”:不仅“笑傲王侯”,对“洋大人”也如此。研究现代英美诗的叶公超教授在出任“驻美大使”时,对朋友说:“见了艾森豪威尔(美国总统),心理上把他看成大兵,与肯尼迪(美国总统)晤谈时,心想他不过是一个花花公子,一个有钱的小开而已。”

小故事里有精神。什么精神?孔夫子说的“三军可夺帅,匹夫不可夺志”的独立人格、气节和风骨也。

我还要向诸位郑重介绍一篇北大校史上不可忽视、却长期淹没的雄文,我也是在读本书时才知道的。1939年前后,国民政府教育部三度训令西南联大必须遵守教育部核定的应设课程,全国统一教材,举行统一考试等等——这样的在当今中国教育中已被视为“理所当然”的行政干预,却遭到了联大教务会议的拒绝,并公推冯友兰教授起草《抗辩书》。其文写得不卑不亢,对教育部的训令,“同人所未喻”,不明白者有四:“夫大学为最高学府,包罗万象,要当同归而殊途,一致而百虑,岂可刻板文章,勒令从同”,此“未喻者一也”。“大学为最高教育学术机构”,“如何研究教学,则宜予大学以回旋之自由”,岂可由“教育行政机关”随意指令,此“未喻者二也”。“教育部为政府机关,当局时有进退;大学百年树人政策设施宜常不宜变。若大学内部甚至一课程之兴废亦须听命教部,则必将受部中当局进退之影响,朝令夕改,其何以策研究之进行,肃学生之视听,而坚其心智”,此“未喻者三也”。“今教授所授之课程,必经教部指定,其课程之内容亦须经教部之核准,使教授在学生心目中为教育部一科员之不若”,此“未喻者四也”。最后又归结为一点:“盖本校承北大、清华、南开三校之旧,”自有其传统,“似不必轻易更张”。

作者说:“今人读之,拍案称绝,继而叹息良久。知识分子的尊严应该是这样的,政府、官员尽可以发号施令,但请注意,我们不敢苟同更拒绝执行——此之谓‘同人不敏,窃有未喻’。知识分子的矜持也应该是这样,不滥说成绩,但内心怀有对学术的自信和对传统的期许——故‘不必轻易更张’。”

我们已经有了陈寅恪纪念王国维的雄文,为学人立出“独立之精神,自由之思想”的境界,让我们永远怀想;而现在,面对冯友兰这篇“抗辩”雄文,所立起的“力争学术自由反抗思想统制”的标杆,不禁发出感叹:魂兮胡不归,大学之独立精神!

8. “还是文人最自由”

这是叶公超教授的一句醒悟之言。他先当教授,后又去从政;但终因“放不下他那知识分子的身段,丢不掉那股知识分子的傲气”而弃官,回来当教授,于是,就有了“还是文人最自由”的感叹——然而,“毕竟文人最天真”,不久,有关方面便来干预,向校方施压。叶教授的课匆匆上了一个学期,便被迫收场。

但说“还是文人最自由”,仍有部分的道理:我们在包括叶公超先生在内的这一代学人身上,还是可以看到一种自由精神:所谓身子被捆着,心灵是自由的。

这样的自由精神,在我看来,不仅表现在这一代人大都具有的传统“名士”的真性情、真风流,更是一种“大生命”的“大自由”。

我们谈到了这一代的“大承担”,其实,“大承担”的背后,是一个“大生命”的观念。如鲁迅所说:“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。”所谓“心事浩茫连广宇”,在他们的心目中,整个民族、整个人类、整个宇宙的生命都和自己的生命息息相关。只要国家、民族、人类、宇宙有一个生命是不自由的,他们自己也是不自由的。有人说,真正的诗人是能感受到天堂的欢乐和地狱的痛苦的,看到别人被杀,是比自己被杀更苦恼的。因此,他们追求的个体精神自由是包含着博爱精神,佛教所说的大慈悲情怀的。这是一种“天马行空”的境界,独立不依他的、不受拘束的,同时又可以自由出入于人我之间、物我之间的,大境界中的大自由状态,这是令人神往的,也是这一代人的魅力所在。相形之下,我们一些人所追求的一己之“自由”,就显得太萎琐了。

9. 人的创造力究竟有多大

读这本书,最强烈的感受,就是“民国那些人”的创造力,实在惊人。

请看这位语言学大师赵元任教授:他一生最大的快乐,就是到世界任何地方,当地人都认他做“老乡”。“二战”后,他到巴黎车站,对行李员讲巴黎土语,对方听了,以为他是土生土长的巴黎人,于是感叹:“你回来了啊,现在可不如从前,巴黎穷了。”后来他又去德国柏林,用带柏林口音的德语和当地人聊天。邻居一位老人对他说:“上帝保佑,你躲过了这场灾难,平平安安地回来了。”赵元任的绝活,是表演口技“全国旅行”:从北京沿京汉路南下,经河北到山西、陕西,出潼关,由河南入两湖、四川、云贵,再从两广绕江西、福建到江苏、浙江、安徽,由山东过渤海湾入东三省,最后入山海关返京。这趟“旅行”,他一口气说了近一个小时,“走”遍大半个中国,每“到”一地,便用当地方言土语,介绍名胜古迹和土货特产。这位被称为“中国语言学之父”的奇才,会说三十三种汉语方言,并精通多国语言。人们说他是一个“文艺复兴式的智者”——恩格斯早就说过,文艺复兴是一个出“巨人”的时代,而思想文化学术上的巨人,是不受学科分工的限制的,是多方面发展的通才;而未来学术的发展,将越来越趋向综合,所呼唤的正是新一代的通才。

还可以举一个例子:前面提到的北大西语系的吴兴华教授也是这样多才多艺的通才、全才。别的不说,他打桥牌的做派就是朋友圈里的美谈,十足“谈笑风生,睥睨一切”:他一边出牌,一边讲笑话,手里还拿着一本清代文人的诗集,乘别人苦思对策的间隙,扭过头去看他的书。你可以说这是“逞才”,但却不能不叹服其过人的才气,而才气的背后,是充沛的创造活力。逼人的才情,逼人的创造力,人活到这个份儿上,就够了。

面对这一代思想学术上的创造,我常想:人的创造力究竟有多大,真的是无穷无尽,无穷无尽!在前辈面前,我们也不必自惭形秽,因为就人本来的资质而言,我们并不缺乏创造力。前人做得到的,我们也能做到,年轻人应该有这样的志气。

10. 把“承担、独立、自由、创造”的精神化为日常生活伦理

这就是“民国那些人”:这是有承担的一代学人,这是有独立、自由、创造精神的一代知识分子,他们因此而成为民族的脊梁,中国现代思想文化学术的顶天大柱,并且如鲁迅的那样,为我们“肩住了黑暗的闸门”。作为后人,得以得到这一代人精神的守护与滋养,是人生之大幸。但斯人远去,黑暗依在,只有我们自己来肩住闸门,自己来承担,自己来坚守前辈留下的独立、自由、创造的精神,这是你们这一代,“80后”这一代的历史使命,也是你们“建立信仰,确立生活目标与方向”的一个关键。

我最后要说的是,体现在这一代身上的“承担、独立、自由、创造精神”,也就是我们所要追寻的大学精神,所要倾听的知识分子的真声音。

追随这样的精神,倾听这样的真声音,将把我们带入人生的大视野、大境界、大气概——如果我们只是咀嚼一己的悲欢,并且视其为整个世界,我们就太卑琐、太可怜了。但我们还要自觉于、善于把这样的“承担、独立、自由、创造”的北大精神化为日常生活伦理,落实到具体而微的生活实践中,这就是我经常说的“想大问题,做小事情”。今天的中国大学生,应该继承这样的大学精神、知识分子精神,发扬光大,使自己成为既目光远大,又脚踏实地的更为健全的新一代大学生:这都是“后死者”应有的历史承担。