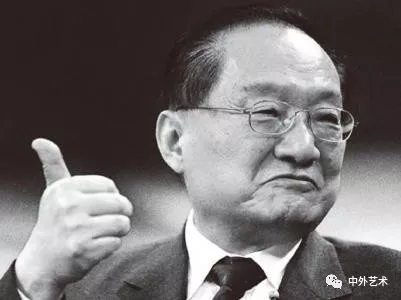

《文汇报》:金庸对王朔猛烈批评的回复

中外艺术 2017-12-03

王朔的《我看金庸》刊发后,金庸做过两次回应:一次是应《文汇报》之约写的《不虞之誉和求全之毁》;一次是应《明报月刊》之约写的《浙江港台的作家》。这里节录后文,以飨读者。选自浙江大学版的《金庸小说论争集》。

王朔先生一文以及由此引起的其他批评意见,予我教益甚多。我诚恳接受下列指教:情节巧合太多;有些内容过于离奇,不很合情理;有些描写或发展落入套子;人物的对话不够生活化,有些太过文言腔调;人物性格前后太过统一,缺乏变化或发展;对固有文化和旧的传统有过多美化及留恋;现代化的人文精神颇嫌不足;有些情节与人物出于迎合读者的动机,艺术性不够(下里巴人!)。这些缺点,在我以后的作品中(如果有勇气再写的话)希望能够避免,但如避得太多,小说就不好看了,如何做到雅俗共赏,是我终生向往之的目标,然而这需要极大的才能,恐非我菲材所及。这是今后要好好思索的事。这里诚意感谢各位批评者的帮助。

至于王先生说我的文字太老式,不够新潮前卫,不够洋化欧化,这一项我绝对不改,那是我所坚持的,是经过大量刻苦锻炼而长期用功操练出来的风格。

《文汇报》编辑部:

接奉传真来函以及贵报近日所刊有关稿件,承关注,及感,兹奉专文请指教:

一、王朔先生发表在《中国青年报》上《我看金庸》一文,是对我小说的第一篇猛烈攻击。我第一个反应是佛家的教导:必须“八风不动”,佛家的所谓“八风”,指利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐,四顺四逆一共八件事,顺利成功是利,失败是衰,别人背后诽谤是毁、背后赞美是誉,当面赞美是称,当面詈骂攻击是讥,痛苦是苦,快乐是乐。佛家教导说,应当修养到遇八风中任何一风时情绪都不为所动,这是很高的修养,我当然做不到。随即想到孟子的两句话:“有不虞之誉,有求全之毁。”“人之易其言也,无责耳矣。”(有时会得到意料不到的赞扬,有时会遭到过于苛求的诋毁。那是人生中的常事,不足为奇。“人们随随便便,那是他的品格、个性,不必重视,不值得去责备他。”这是俞曲园的解释,近代人认为解得胜过朱熹。)我写小说之后,有过不虞之誉,例如北师大王一川教授他们编《二十世纪小说选》,把我名列第四,那是我万万不敢当的。又如严家炎教授在北京大学中文系开讲《金庸小说研究》,以及美国科罗拉多大学举行《金庸小说与二十世纪中国文学》的国际会议,都令我感到汗颜。王朔先生的批评,或许要求得太多了些,是我能力所做不到的,限于才力,那是无可奈何的了。

二、“四大俗”之称,闻之深自惭愧。香港歌星四大天王、成龙先生、琼瑶女士,我都认识,不意居然与之并列。不称之为“四大寇”或“四大毒”,王朔先生已是笔下留情。

三、我与王朔先生从未见过面。将来如到北京耽一段时间,希望能通过朋友介绍而和他相识。几年前在北京大学作一次学术演讲(讲中国文学)时,有一位同学提问:“金庸先生,你对王朔小说的评价怎样?”我回答说:“王朔的小说我看过的不多,我觉得他行文和小说中的对话风趣幽默,反映了一部分大都市中青年的心理和苦闷。”我的评价是正面的。

四、王朔先生说他买了一部七册的《天龙八部》,只看了一册就看不下去了。香港版、台湾版和内地三联书店版的《天龙八部》都只有五册本一种,不知他买的七册本是什么地方出版的。

我很感谢许多读者对我小说的喜爱与热情。他们已经待我太好了,也就是说,上天已经待我太好了。既享受了这么多幸福,偶然给人骂几句,命中该有,不会不开心的。