米沃什论赫伯特:“小卵石不能被驯服,直到最后它们都将望着我们,用平静而清澈的目光”

黄灿然 译 燃读 2018-04-21

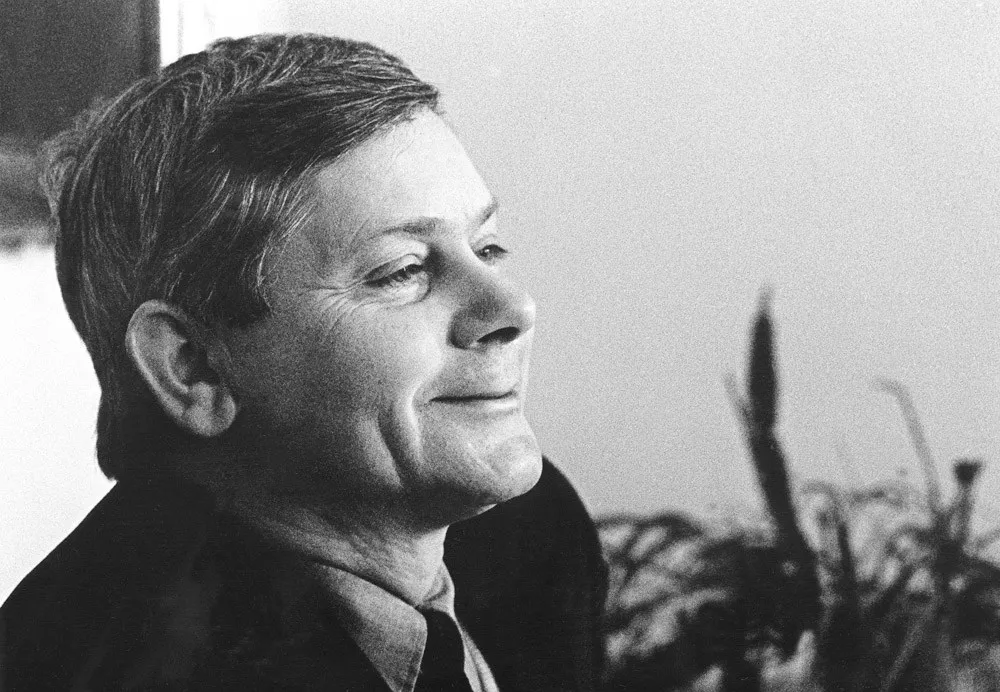

Zbigniew Herbert(1924-1998,波兰)

在物体的世界中寻求庇护,提供了一种大致相似的解决方案。世事是不确定和难以言传地痛苦的,但物体代表一种稳定的现实,它不会随着恐惧、爱或恨的反应而改变,而且“行为举止”永远合乎逻辑。兹比格涅夫•赫伯特是一位安静、矜持的诗人,倾向于美术字式的简明。他选择勘探物体世界。他的例子证明了我关于波兰诗歌重新加入西方诗歌的说法,因为两者都面对解体,尽管这解体在性质和强度方面各不相同。赫伯特有时候令人想起亨利•米肖,但是他那些被称为“神话诗”的作品(关于物体的诗)最接近于弗兰西斯•蓬热。两者之间一个明显不同是赫伯特对物体持个性立场而蓬热退回到非个性观察者的角色。在赫伯特的作品中,一个充满人类斗争和痛苦的空间,为物体提供了背景,因此一张椅或一张桌之所以珍贵仅仅是因为它免除了人类的属性并因此而值得羡慕。他诗中的物体似乎遵遁这样的推论:欧洲文化进入一个善与恶和真与假界限分明的标准已消失的阶段;与此同时,人变成强势集体运动的玩物,这些运动擅长于颠倒价值,于是乎从今天到明天,黑就变成白,犯罪变成值得称赞的行为,明显的谎言变成必须遵守的教条。更有甚者,语言被当权者侵吞,他们垄断大众传播,能够改变文字的意义,使之适合他们。个人被置于双重攻击中。一方面,他必须把自己视为各种社会、经济和心理的决定因素的产物。另一方面,他自主权的丧失获得政治权力的极权本质的确认。这类环境,使得对世事的任何看法都变得不确定。在赫伯特一首诗中,叙述者听到良心的声音,但他无法破解那声音到底要说什么。在另一首诗《福丁布拉斯的哀歌》中,哈姆雷特失败是因为他有“清晰概念”,那等于未为人生做好准备,而讲究实际的福丁布拉斯则相当于对机会主义大唱赞词。赫伯特告诉我们,与根基摇摇欲坠的人类领域相反,物体具有仅仅存在而已的美德——它们可以被看见、被触摸、被描述。

同样的想法似乎也见诸弗兰西斯•蓬热的诗中,只不过他转向物体是表明某种渴望,渴望超越心理学;在赫伯特那里,物体是他与历史相遇的一个因素。历史以一种缺席的方式存在于一个物体中:它以一个减号,以物体对它的漠不关心,来使我们意识到它。

小卵石

小卵石

是一种完美的生物

能应付自己

知道自己的极限

准确地充满

小卵石累累的意义

充满一种秘密,这秘密不会使你想起任何东西

不会吓走任何东西不会激起欲望

它的热情和冰冷

是合理且充满尊严的

我感到一种沉重的自责

当我把它攥在手里

它那高贵的身体

被假温暖弥漫着

小卵石不能被驯服

直到最后它们都将望着我们

用平静而清澈的目光

不幸地,人类并不是“能应付自己”的。赫伯特读过二十世纪哲学,知道人的定义是“他是他所不是的,他不是他所是的”。在萨特著作中,正是这,使人乖异于自然,因为自然是自己确立自己、应付自己的,并被称为“自为自在”。它知道“自己的极限”,而人的特点则是穷尽一切努力要超越所有极限。因此这首诗是争辩式的:它表明诗歌并不是非要避开哲学。所以,《小卵石》不能算是一首纯诗。

小卵石不受感情的束缚,而正是感情导致痛苦。小卵石没有或好或坏的过去经验的记忆,没有恐惧或欲望。人类的热情和人类的冰冷,可以积极地看待,也可以消极地看待,但在一枚小卵石中,它们是合理和充满尊严的。易逝而短命的人,在面对一枚小卵石时感到自责。他意识到他自己是一种假温暖。最后三行包含一种政治暗示,尽管读者一开始未必会发觉。小卵石不能被驯服,但只要统治者够狡猾,并成功地应用软硬兼施的手段,则人是可以驯服的。被驯服的人充满焦虑,因为他们内心掩藏着自责;他们不敢面对面直视我们。小卵石则用“平静而清澈的目光”望着我们,直到最后。什么样的最后?我们也许会问。很可能是直到世界终结之日。这首诗在结尾,带有末世论的色彩。

节选自《诗的见证》第五章“废墟与诗歌”,广西师范大学出版社2011年11月 黄灿然译