马丁•瓦尔泽小辑

叶隽 世界文学WorldLiterature 2017-05-22

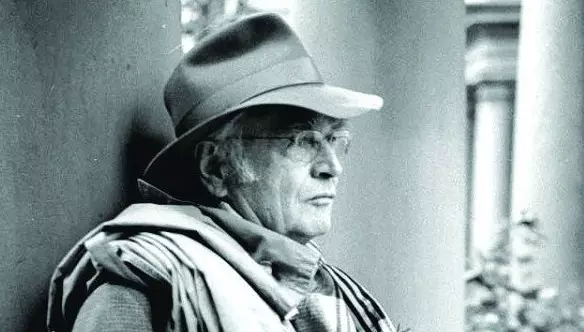

在博登湖畔的诗景画意宛如眼前,而与老人明灭之间同吸雪茄的火光闪烁,同样灼射出异样的光芒,大师其生也,必然光彩灼灼。这种事,老人已经做过,就是为歌德重塑诗哲形象的《恋爱中的男人》(此书有黄燎宇译本)。

印象最深刻的,当然还是老人给我们亲自朗诵的那段新作《母之子》的结尾诗章。虽然我并非那种喜欢即席唱和之人,但还是情不自禁地随译成中文,那是多么优美的哲性诗章!康德的灵性光芒在他的哲学思考中也是灼灼生辉,这就是伟人之所以成为伟人的力量。

或许,这也正是老人取出诗集《被奴役的动物——三十九首歌谣》(2007)赠给我们的原因,在他,也许也有“异乡知音故地逢”的感觉吧。在他的地下藏书室里,我们如鱼得水般地自在徜徉,老人早已不知躲到何处去。或许是借燎宇兄的“光”,我们被允许自由选择,这样庞大的书库,对我们这些书虫来说自然是岂能“入宝山而空手归”?每个人都“提箱挈袋”,满载而归的“微醉”结果,居然是我们差点误了火车。

读到这部诗集,是一种心灵契合的自然遭遇;译出这部诗集,也是一种妙手偶得的神助过程。如何才能表达那种诗意的感受呢?我很欣赏最末首诗的美丽意象:“如果河水能够倒流,/我将吞咽自己的惊叫,/我将重新把名字知晓,/我将为月亮挂上鹿角。”河水当然无法倒流,这倒让我想起中国诗人的声音,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,李白的高歌奇想,是何等的酣畅淋漓呢?河水倒流,在自然界似乎并无可能,当然科幻作家完全可以展开想象的翅膀;但为月亮挂上鹿角,这绝对是神来之笔,这种神奇的想象力在以思想见长的瓦尔泽那里以短诗的形式呈现,这让我再一次感受到诗-思之间难以言说的那种奇特神力。

将诗人放在任何一种文学史谱系中,未免都是“强作解人”的批评者言。还诗人以天纵自由的诗神之子的本来身份,无疑是最智慧的选择。譬如这段:“让灵魂紧锁,/让涕泪交错,/我要做/那道德跳高的大师。”就有着很深的沉思意味。代表深刻内在的灵魂,与表象似无多少审美价值的涕泪,被对称性地放置在一处,延伸出的逻辑结果,却是“道德跳高”的命题,这语词的如此简单的延伸,却仿佛真有“四两拨千斤”的功用,因为此时的道德攀登过程极其艰巨,需要“紧咬舌头宛如建筑/紧握拳头面对蠢愚”!

还有这样仿佛平常的家常庸言:“如果我每日/不是逃向新生事物,/不断超越我自己,/我就无法生活下去。”这种语言初看很像是如今的励志类的心灵鸡汤,但却包含了哲人的深思,因为这种思考落实到了和我们每个人都相关的日常生活之中的实践:“今天我把落在窗前的雨滴/细细地数起。/这并非是惊人的数字。/但我仍旧如此欢喜,/现在我准确地晓知,今天落在窗前的是多少雨滴。”雨滴的背后,幻化的岂止是数字?更有诗哲的心胸浩瀚连广宇。

能够拥有这样的大诗人的德国,是幸运的。而幸运的德意志,这战后七十年虽然时刻背负着极为沉重的历史包袱,但却不曾失却了深刻的思考和大家,虽然他们物质的肉身正渐行渐远。譬如格拉斯终究是踏足先去了,他似乎终究是厌倦了这个尘世;然而瓦尔泽还在,他还定在博登湖畔享受着他的绿水小筑,同时也绝不会止歇自己的“德意志之忧”(Deutsche Sorge)!这让我想起1922年时,留德的宗白华描述大诗人豪普特曼(1862—1946)的思想状况:“他那六十老翁,在这个衰弱战败的国里,仍然精神健旺非常,时时鼓吹国人互相了解,互相亲爱。他相信德国必定复兴,只要国民不要失了这个复兴的信仰。”而他认为德国“比中国唯一的强点,就是相信德国必定复振”。①前贤已矣,但这种忧患意识和比较思维,却让我们后来者不得不驻足凝思,是一种什么样的精神力量使得德意志这样一个民族能周而复始,重逢绝境而再自重生崛起?郁达夫说:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”②德国是这样的国家吗?中国又是怎样的国家?都说中德两国有很大的相似性,德意志走的是“特殊道路”(Sonderweg),那么中国模式要展现给世人的是怎样的“道”与“路”呢?多年以后,也有外人追忆逝水年华,怀念现时代中国的伟大诗人吗?

①《致舜生寿昌书》,《宗白华全集》第1卷第436—437页,安徽教育出版社,1994年。

②郁达夫《怀鲁迅》,载上海文艺出版社编《中国新文学大系1927—1937》第10集·散文集第209页,上海文艺出版社,1986年。

原载于《世界文学》2016年第1期

版权所有,如需转载请注明出处。

(公众号责编:文娟)