伊蕾遗稿 |《独身女人的卧室》30岁小记

Original 伊蕾 追蝴蝶 2018-09-12

伊蕾,叶金中摄

朵渔弁言

去年春天的时候,我和朋友商量着做一本以非虚构为主的MOOK,创刊号的约稿首先想到了伊蕾。伊蕾经历丰富,人生多有精彩华章,本身就充满了故事。再加上她亲历过灿烂的1980年代,有多少传奇和非议曾在她身上发生。但我也知道,伊蕾不怎么爱写回忆呀随笔类的文字,她嫌麻烦。我连忽悠带鼓动,她似有所动,问我写点什么好。我说,就写一写你的《卧室》传奇吧。

关于《独身女人的卧室》的故事,她曾经跟我讲述过,讲得那个精彩呀,真是绘声绘色。我说,你就原样写下来吧,一定是好文章。

大概过了两个月,她把写好的手稿复印本快递给我,厚厚的一叠。我没想到她一下写了这么多。她是个一旦答应了朋友,就一定会全力以赴的人。

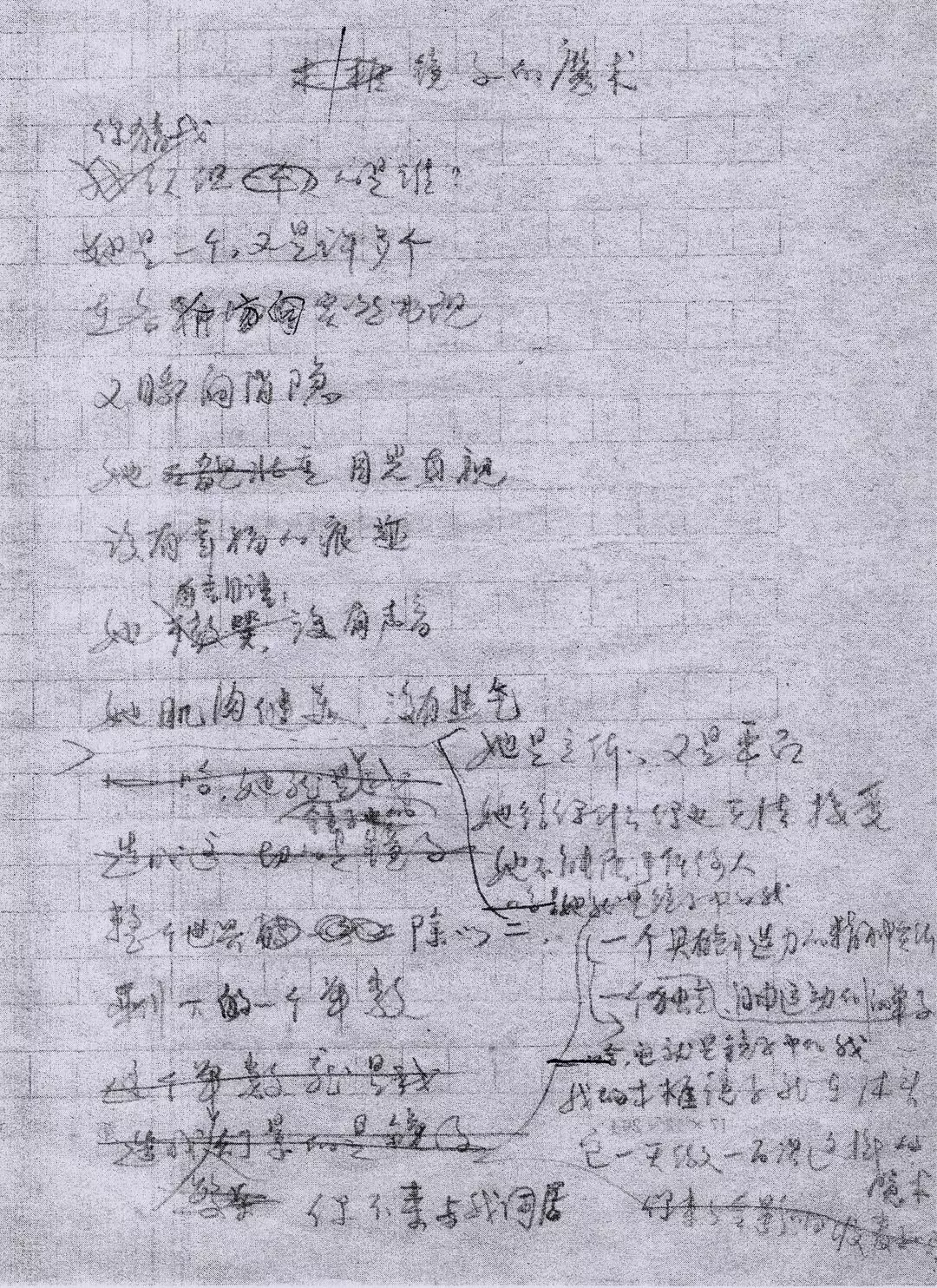

整篇文章全部手写完成(她不怎么用电脑),足有一万多字。后面还附了有关《卧室》的详细资料,包括当年用铅笔写就的《卧室》原始手稿。

关于《卧室》事件的始末,伊蕾都在文章里交代了,我不再啰嗦。我知道伊蕾对这件事一直记在心上,未曾放下。她当面跟我讲述时,依然有一种激愤难平的感觉。我知道她在意的并不是打官司这件事本身,她是将打官司作为一件人生作品来看待的。想想看,在那样一个时代背景下,她孤身一人,面对强大的体制和躲在背后的小人,真有一种大战风车的悲壮感。在整个事件中,充满了异常强烈的命运感。她“最好的灵魂的朋友”陈超给她的信中说,“我们这种人,在任何情势下,却不甘自暴自弃,这恐怕是注定了我们的一生充满苦难与欣悦的双重挣扎。就这样等着吧,这种苦难是不会很长的,伊蕾,请相信,千万别失望。”

看得出,时过三十年,伊蕾依然是意难平。她得到她想要的公平了吗?是的,她的《卧室》已成经典,那些批评她的左棍们已成历史的小丑。但陈超信中的那些“鸟人”“王八蛋”“投机者”们消失了吗?还在。一直都在。

我很庆幸忽悠伊蕾留下了这份遗稿,这大概也是她此生中最后一份手稿了吧。稿子不长,但在她一生的写作中,可能也是最长的一篇随笔文章了。如今,她和她“灵魂的朋友”都已去了另一个世界,他们又可以细说当年事、重与细论文了。我们也只能在此岸,读读她的遗作,感受一下她当年的壮举和快意恩仇了。

2018·7·23

2018年5月,伊蕾去世前两个月与朵渔合影

伊蕾 |《独身女人的卧室》30岁小记

至今未了断的卧室案

1990年4月20日,天津市第三律师事务所委派的律师王殊和我由天津来北京,走进北京市朝阳区人民法院,递交了告《文艺报》诉状。对《独身女人的卧室》作品创作后受尽污辱、谩骂、诽谤,状告《文艺报》文章《文学的歧路》中侵害诗人伊蕾名誉权。

但是,此案一直没有开庭,后来退回诉状。王殊说,不管过多少年,我们还可以找朝阳区法院追溯事实。法院这样做是不合法的。

从怀孕检查到《卧室》出笼

《独身女人的卧室》脱稿于1986年9月末。那时,我刚由鲁迅文学院毕业,插班入北京大学中文系三年级作家班。仍然未婚的我在25岁成为老姑娘以后,经历了生离与死别。与初恋双双思痛分手,而后来相爱准备结婚的朋友因白血病去世。在鲁院与仍在婚姻中离异未果的同学陷入感情的深潭。这时我已34岁。1985年夏的一天,我去医院妇科检查身体。女医生问,查什么?我说查是否怀孕?又问,结婚了吗?我说,没有。她愤怒地大喊:“没结婚检查什么?”我惊愕,难道不领证就一辈子不能怀孕吗?法律可以践踏人性吗?人性是恶吗?

女人由于生理的原因,注定要背负这样的罪!这是上帝加于我的罪,这更是社会加于我的罪。

1985年9月20日,我写出了《黄果树大瀑布》,宣告为人性而战,“哪怕千年万年被钉在悬崖上”。

一天晚上,我坐在桌前,想写一首“单身女子室内诗”,写被压迫的人性,一句诗跳出来在纸面上:“你不来与我同居”。整个夜晚,我完成了这首诗。每写到一节的结尾,“你不来与我同居”就自动地跳出来。诗名定为《独身女人的卧室》。

伊蕾《独身女人的卧室》手稿

“你不来与我同居”成编辑部问候语

第二天我拿给几个同学看。顾城很会挑毛病的,居然说:“无可挑剔,比前一首《情物》好。”我又拿给聂鑫森看,他沉默良久说:“这首诗能搅动诗坛,这个题目就不得了。”我又拿给黄尧看,他很激动地说,你不是要回天津吗?你回家过国庆节,我给《人民文学》韩作荣送去。他要是不用,我就告诉他,你根本不懂诗。

黄尧说,那天天很热,他带着稿子买了两个大西瓜,去团结湖韩作荣的家吃饭。韩作荣看了稿子大为兴奋,说一个女诗人在中国写成这样很不容易。黄尧说,我不同意这么说,这跟男人女人没关系,这是人生态度,人不愿意被一种强制的东西笼罩。这首诗将改变中国诗歌形态,甚至改变人对诗歌的态度。

韩作荣说,马上有一个重要的事情。年底全国青创会要召开了,《人民文学》准备1987年一、二期出个合集。这篇《卧室》在合刊隆重推出。

稿子被韩作荣拿到《人民文学》编辑部,不知怎么传开的。从那天上班时,编辑们推门不再说“你好”,而是诡异地说,“你不来与我同居!”

不久,在鲁院的舞会上,时任《人民文学》主编的刘心武跟我跳舞时问:“你的《卧室》已经入选1-2期合刊,作荣没告诉你吗?”我说,还没有。

《卧室》刊出撞上反资产阶级

自由化,《人民文学》被收缴

1986年12月底,北京召开全国青年创作会议,我作为河北省代表之一参会,并被指为代表河北省发言。

1987年1月1号,《人民文学》发表评论员文章《坚决反对资产阶级自由化》。

我看到这个口号非常愤慨。党和政府除了反对自由就不能反对点别的吗?我已经不自由地受够了!所以当天我发言时没有读印好的发言稿,而是即兴发言,我说,现在中国的危险不是资产阶级自由化,而是社会封建主义。我已经34岁,至今没有婚姻,我的作为肯定有不合法律之处,不道德之处,因为我是健康的女性。会后,徐刚说:“冯牧说孙桂珍你真胆大,会上有60多个安全局的人呢。”

散会后,得知《人民文学》一、二期会刊已出,并且正在封杀收回。我回天津时,赶紧跑到建国道邮局买到了一本。

回到学校,不断有关《卧室》的消息传来。一个女作家委托我班女生贺晓刚一定告诉我,她看了《卧室》痛哭了一场。胡耀邦的侄女夫妇坐飞机从广州来,对我说,我们少谈了一笔贸易赶到北京,就是想来告诉你,我们非常喜欢这首诗。一个男作家看了诗,拍案而起说,只有我们男人能读懂这首诗。

1988年12月,《独身女人的卧室》诗稿由漓江出版社出版,策划和负责编辑的是我的北大同学聂震宁。

伊蕾《镜子的魔术》手稿

“六·四”一周年前夕,

进京状告《文艺报》侵犯作者名誉权

1988年,北大毕业前夕,北大研究生会和我们作家班共同召开了伊蕾诗歌讨论会。同学们对《卧室》有极大兴趣。

然而批评、谩骂之声也从四面传来。同学李发模告诉我,他去一个老作家那里,老作家痛骂《卧室》,他问那个老作家,你也年轻过,你年轻时是怎么过来的?有人告诉我,文化部艺术司在会上批评你的《卧室》了。《作品与争鸣》,批评《卧室》。《诗刊》1990年1月号刊出王小蝉、蓝贝的文章《不要忘了诗人的使命》。

1990年4月,在天津的一天,时任《天津文学》副社长的冯景元、《天津日报》财贸主任张建星告诉我,《文艺报》骂你了。我说,好啊,替我做宣传吧。他们说,你来家里看看报纸吧,很严重。我到了张建星家,看到1990年3月31日《文艺报》肖卒的那篇文章《文学的歧路》,批判《人民文学》一、二期合刊,其中有一千余字批判《独身女人的卧室》。看着看着,我站起来大叫,欺人太甚。现在是九十年代了,《文艺报》居然这么无耻地践踏诗人的作品和人格。其中那些污秽的字眼比比皆是,“妓女一样地站在街头嚎叫”,“公狗群,猪狗式地滚倒在一起”,“流氓里灯舞会”,“同时和许多男人淫乱”……

“我要去告他们!”

大家商量说,可以去告,不过现在这个时期,是有风险,“六·四”一周年前夕。

我们决定找专业律师事务所帮忙。1990年4月19日,我找到了天津市第三律师事务所。交50元钱,签了委托合同,他们委派律师王殊承接。我又给王殊签了委托书。

与王殊单独谈话。王殊说,肯定有危险,我坐过牢,我不怕。你怕不怕?我说,不怕。我说递交了状纸后,立即在北京找报纸刊登消息,发出我们的抗议,即是胜利。

4月24日,我和王殊乘火车赶到北京朝阳区人民法院,说明身份,递交了诉状。

王殊回津,我则留在北京联系报纸,找了好几家都被拒绝。《中国文化报》记者部主任说,我坐过牢。现在是非常时期,“六·四”一周年前夕,上面正掐死一切导火索,你要登报就是导火索。你等不到开庭,最大的可能是你会失踪,劝你赶紧回天津吧。

我找《中国法制报》的同学高红十,她说,领导说这个人早就该批判,她告什么!随后高红十给我回了一封信,说:“伊蕾,我正泥菩萨过河,自身难保。去年10月,我报社的司法部派驻的工作组将社长免职,清查清理十分紧张,中层干部胡想乱咬,而我被咬了出来......在报纸上用一角地帮朋友忙却已不能。”

4月24日当天,我为了把消息尽快透露,写了一份声明,传递给几位好友。

声明如下:

声明

《文艺报》1990年3月31日所登署名肖卒的文章《文学的歧路》,其中涉及我的组诗《独身女人的卧室》的内容,以捏造事实、篡改原告作品的卑劣行为,借评价该作品为名,对我进行人身攻击和人格诋毁。我作为中国作家协会会员,对于中国作家协会主办的《文艺报》发表诽谤侮辱作协会员的文章,尤其愤慨。我认为,该文作者及《文艺报》已侵害我的名誉权。对此,我已委托并偕同天津市第三律师事务所的王殊律师,通过法律途径捍卫我的合法权利和人格尊严。并已于一九九零年四月二十日向北京市朝阳区人民法院递交了诉状。

我相信法律将会作出公正判决。

签字:孙桂珍

1990年4月24日

1988年伊蕾在北京大学三角地

逃回天津大本营,

资深记者趁夜班强发告状消息

我决定放弃在北京发消息,第二天赶回天津再说。当晚我已担心就此平白失踪,于是在鲁院招待所临时换了房间。

第二天清早,我出校赶回天津。一边走一边四处张望,看看也无人跟踪我。等公共汽车时,也没见有人跟我。可是我前脚刚踏上公共汽车,随着就上来一名高个男子,两手空空,一身藏蓝领中山装,目光如箭直视着我。我于是向后挤,一直挤到后门,他也跟到后门,我无计可施,只好听天由命。在距离北京火车站还有一站的地方,他下车了。我松了一口气,这是在警告我吧。

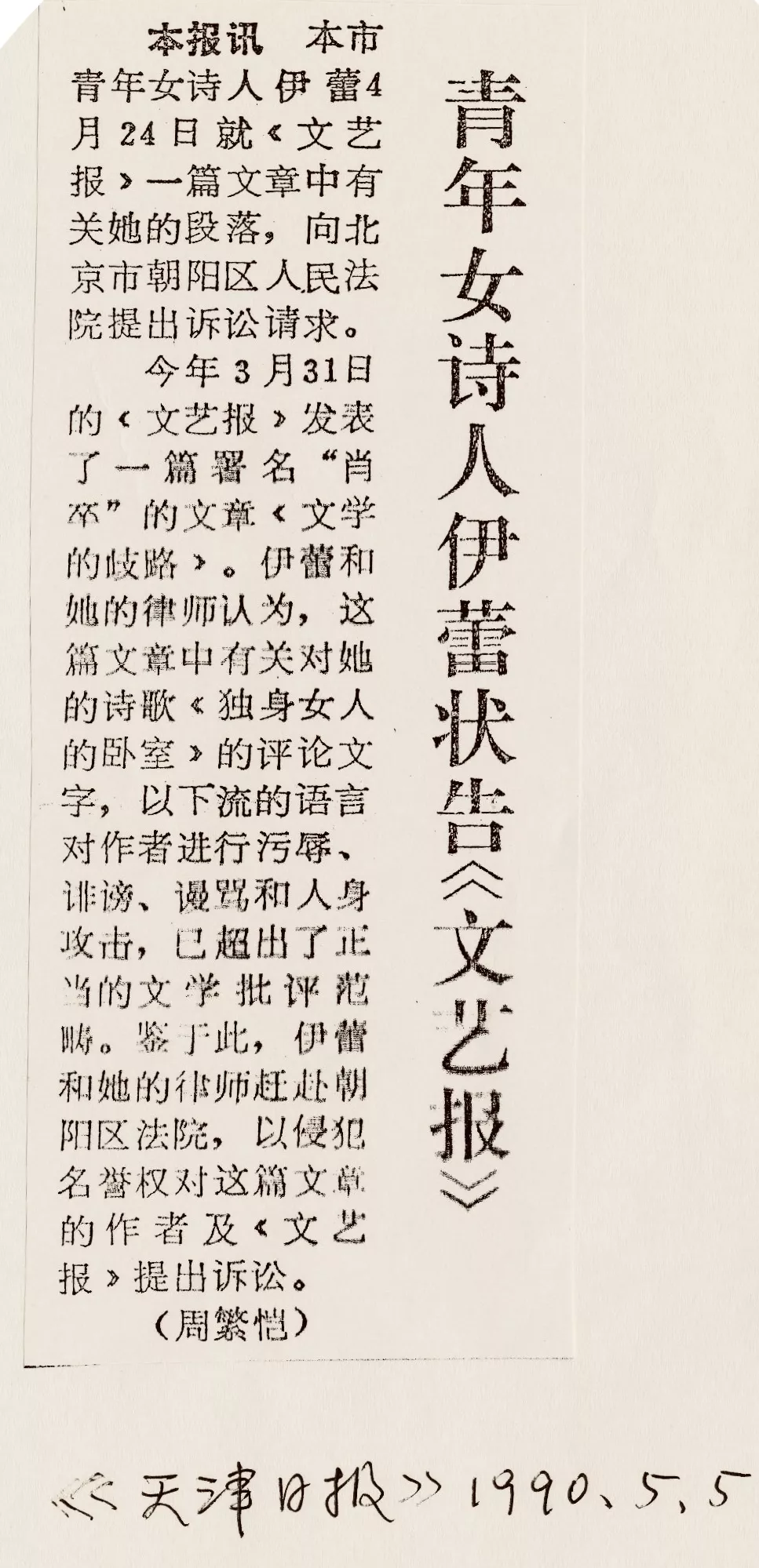

你以为我出了北京就完了吗?不行,我回到天津立即跟冯景元通话,商量。他说《天津日报》记者周繁凯,是个资深记者、作家,不怕事。于是我把新闻稿交给了他。5月4日晚上,他值夜班,告诉排版的人说有一个文章要发,让他在“电视预告栏”旁留个位置。5月5日早晨,《天津日报》第三版刊出本报讯:“青年女诗人伊蕾状告《文艺报》”。主编看到大为恼火,问,这是谁干的?答,周繁凯。

上世纪80年代的伊蕾

两股力量博弈,转载与反转载

此时,又有报刊在批判《独身女人的卧室》,包括《中流》1990年第4期《扇动的什么翅膀?》

一个月后,6月7日,《文学报》的朋友,小心翼翼地转载了《天津日报》的消息:“女诗人伊蕾状告《文艺报》”(摘自《天津日报》)。

又过了一个月,7月7日,《新闻出版报》也转载了“青年女诗人伊蕾状告《文艺报》”(据天津日报报道)。

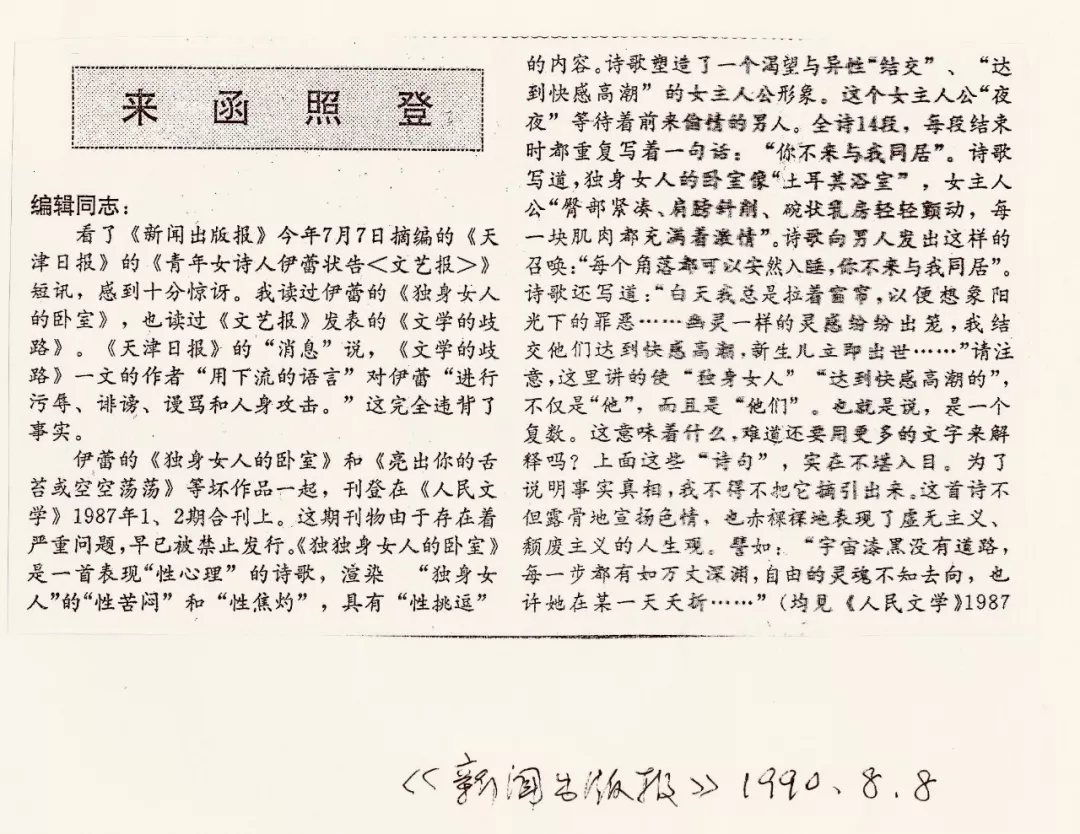

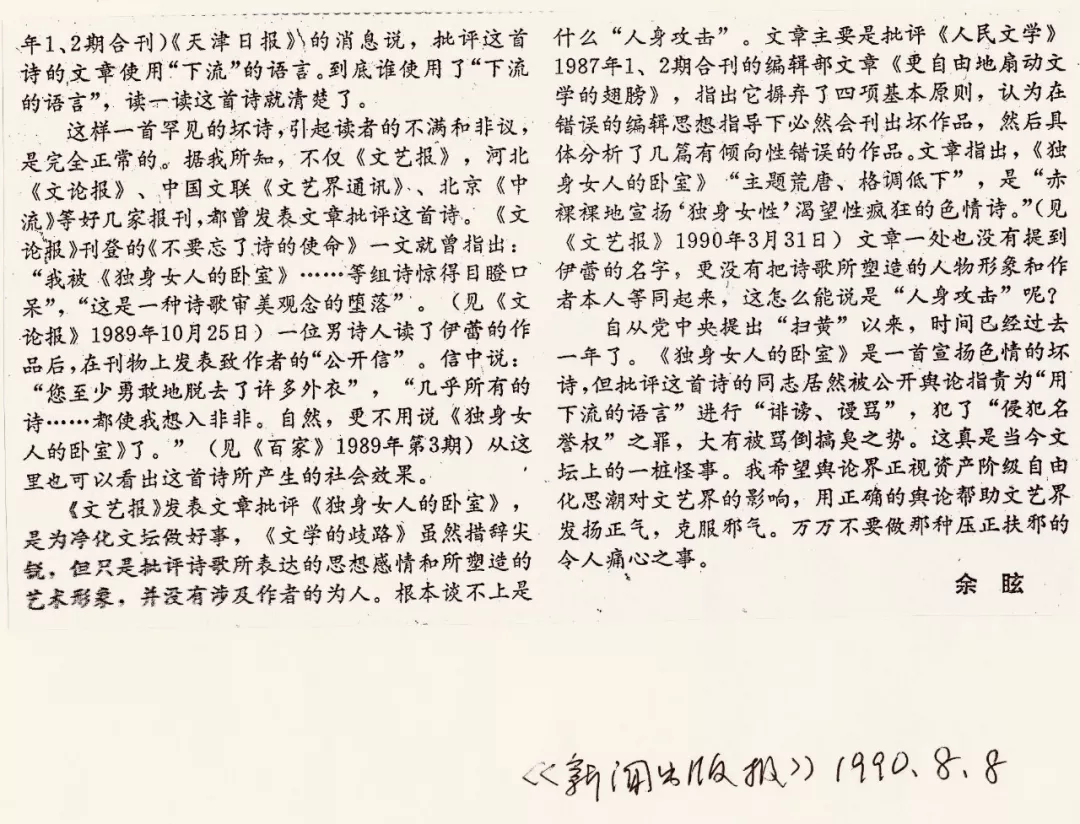

又过了一个月,8月8日,《新闻出版报》反转态度,刊登了余眩的文章,题目是《来函照登》,说:“这样一首罕见的坏诗,引起读者的不满和非议,是完全正常的……希望舆论界……万万不要做这种压正扶邪的令人痛心之事。”

又过了10天,《文艺报》8月18日,转载余眩的文章,题目是《万万不要做压正扶邪之事》。

又过了12天,《文学报》也反转态度,转载余眩的文章“《文学的歧路》旨在净化文坛”。

1991年5月25日,《文艺报》再刊批判文章《为何赞美“策划私奔”及其它》,属名刘志洪。

我们的目的已经达到,

利用法律发出抗议的吼声

争议在持续,这不是一首诗的学术问题的争议,而是创作自由与反创作自由的较量。它的意义甚至超出了文学的范畴。因为《人民文学》1—2期合刊的多篇“坏”作品,最终,《人民文学》主编刘心武被免职。

作家出版社1990年4月出版的《伊蕾爱情诗》诗集中,删除了《独身女人的卧室》。

人民文学出版社1990年8月出版的我的诗集《女性年龄》删除了《独身女人的卧室》。

香港、马来西亚、新加坡等地的报纸报道了《卧室》被点名批判的消息。我被称为“大陆最有争议的女诗人”。

安全局后来来津调查律师王殊的背景,被告知“没有背景”。又调查记者周繁凯的背景,被告知“没有背景”。

朝阳区人民法院传唤了《文艺报》主编郑伯农。郑辩称,这是一场重要的反对资产阶级自由化的斗争。《卧室》作为典型的坏作品,理应受到批判。

但是,我笑了,我们此次的目的已经达到!

《卧室》事件紧随其后的是,1990年那场风波后,王蒙的小说《坚硬的稀粥》遭到批判围攻,被说成如何反动,矛头指向……等。宣传部内部指示,各地报刊严控发表王蒙的作品。

几年来紧张的政治空气更加紧张。此案文学界却几乎无人表态,以沉默抗议。这时王蒙也选择了拿起法律武器。他去法院递交了诉状,状告这些无耻文人政客。

之后,香港媒体采访王蒙说,你是大陆用法律保护创作自由的第一人。王蒙说,不,伊蕾是第一人,她是我的老师。

我欣慰的是,在人治大于法治的社会,我们诗人、作家仍然利用法律发出了我们抗议的吼声。

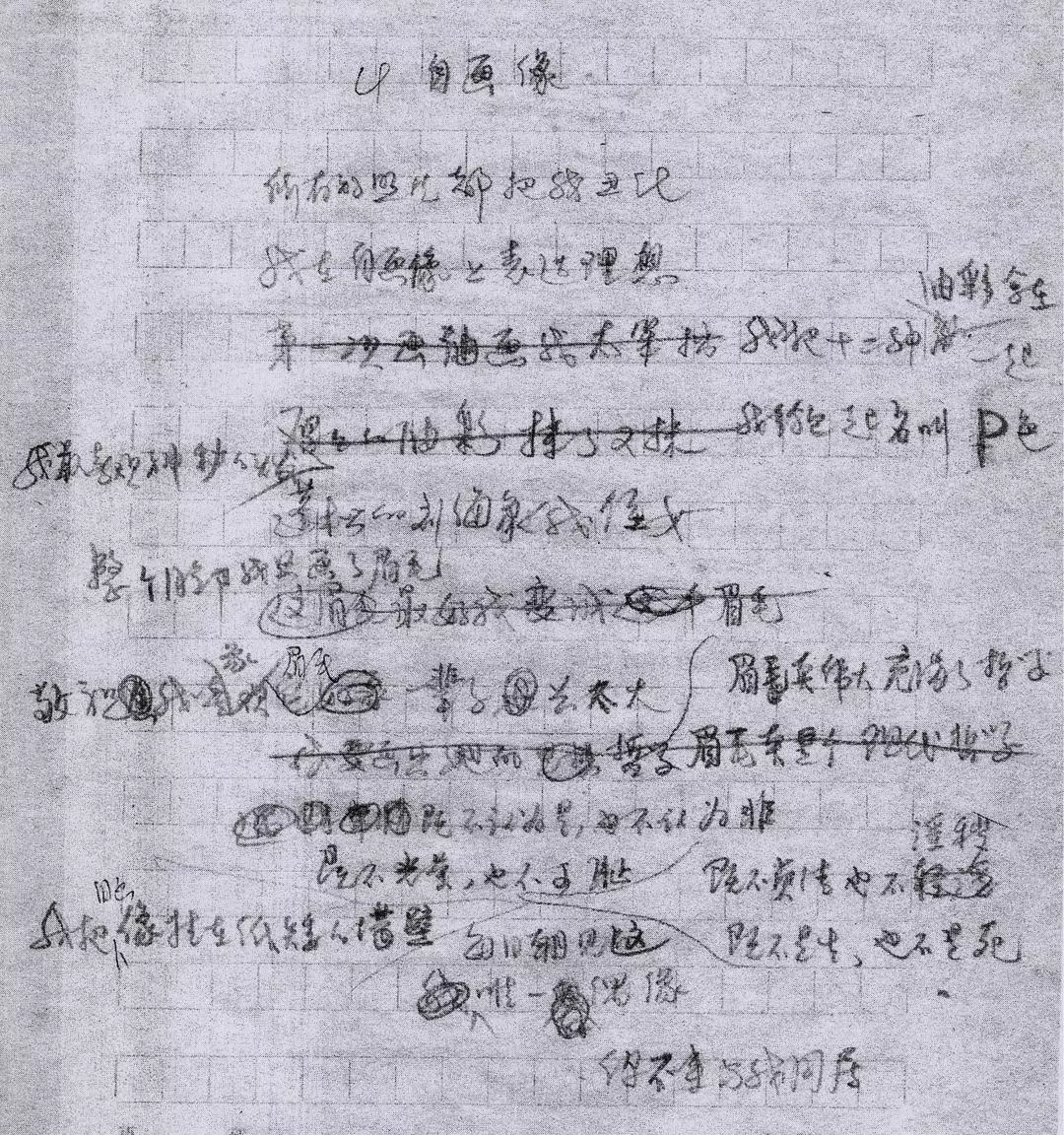

伊蕾《自画像》手稿

《卧室》入《百年中国文学经典》,

它的意义至今仍未减弱

1996年,长诗《独身女人的卧室》被全文编入由北京大学出版社出版的《百年中国文学经典》,主编是谢冕、钱理群。

30年里,很多读者忘记了伊蕾,但是记住了《独身女人的卧室》,记住了“你不来与我同居”。是的,作品大于它的作者。

今年初,唐晓渡和徐晓鹤到我宋庄工作室做客。晓渡说,“晓鹤在美国多年,不知道伊蕾,我跟他说‘你不来与我同居’,晓鹤立刻叫道,嗨,当时我给许多人朗诵过这首诗,读过无数遍啊!许多读者深爱《卧室》。”

有个读者李德明给我的来信说,他在1990年4月3号“看到《文艺报》上有你的名字,就认真地读了。读到一半我已无法压抑愤怒,把报纸撕了个粉碎。(当然之后很懊悔,只好到报纸摊上强夺了一份给别人留的拿回来仔细看)。于4月3日夜,写出了与“肖率商榷的反驳文章”。今天我看到说“把报纸撕了个粉碎”,就忍不住笑出声来,多么可爱的读者啊!我是欣慰地笑,幸福地笑啊!

唐晓渡说,30年后的今天,《卧室》的意义并没有消弱。它的深层意义迄今未被很好的认知。首先,它是诗歌的声音,有更复杂的诗歌经验在里面,是人生与审美态度结合在一起的,是反抗压抑,追求自由的超越性别的意义。而从女性诗歌的角度评判,是第二义的。第二义或更具有长远的社会价值,女性对于男权的反抗可能更深刻,更持久。

2017年5月29日

我问谢冕老师,我要写一篇关于《卧室》发表前后的故事。您认为时隔30年重提《卧室》有什么意义吗?

谢冕:“你的《卧室》应该和你的《黄果树大瀑布》是有联系的。你的诗提出了诗的问题,很重要的问题。这首诗是新时期女性诗歌的代表作。翟永明的《女人》,唐亚平的《黑色系列》也是。你们对中国女性解放思潮,性的觉醒都是有贡献的。”

我说,我觉得30年过去了,这个领域还缺乏一些本质上的变化和进步,重要的是一个女性首先是作为一个人的自由所在?

谢冕:“对的,不但没有进步,现在还出现了倒退。有个叫丁璇的,到处演讲说妇女道德,说女性最重要的是保持贞操,在倡导国学的旗帜下复古。很可怕的。

你要把这篇文章写好,作为史料留下来,会有用的。”

2017年5月31日

《卧室》30岁了,这个一出生就备受诅咒的赤子,却始终受到读者的宠爱和庇护。

此刻我重温惠特曼的诗句:“如果自由会被消灭,它绝不会是第一个被消灭,也不会是第二,第三,它将等待着一切被消灭之后,它是最后被消灭的一个。”而爱的自由是本质上的自由,爱的自由是我们与生俱来的权利。不是等待被给予,而是要不惜代价地得到它!

战胜恐惧,得有我们的爱的自由!“温和地,但必须怀着不可抗拒的意志,从束缚着我们的桎梏下解放我自己。”这就是《独身女人的卧室》昨天、今天和明天的意义!

2017年5月31日

1993年伊蕾在莫斯科寓所

附件一:

有关《卧室》的报刊名录

《文论报》

1989.10.25

不要忘了诗人的使命

王小蝉、蓝贝

《作品与争鸣》

1987.第7期

“性”风吹得文人醉

辛联

《文摘报》

1989.11.5

不要忘了诗人的使命

王小蝉、蓝贝

《诗刊》

1990.1月号

不要忘了诗人的使命

王小蝉、蓝贝

《文艺报》

1990.3.31

文学的歧路

肖卒

《中流》

1990.第4期

扇动的什么翅膀

《天津日报》

1990.5.5

青年女诗人伊蕾状告《文艺报》

周繁凯

《文学报》

1990.6.7

女诗人伊蕾状告《文艺报》

《新闻出版报》

1990.7.7

青年女诗人状告《文艺报》

《文艺报》

1990.8.18

万万不要做压正扶邪之事

《文学报》

1990.8.30

《文学的歧路》旨在净化文坛

《新闻出版社》

1990.8.8

来函照登

余眩

《文艺报》

1991.5.25

为何赞美“策划私奔”及其它

刘志洪

附件二:

有关《卧室》报刊评论

1.《“性”风吹的文人醉》

“有的诗歌,甚至反复呼喊‘你不来与我同居’,真是到了情欲怒放、饥不择食的程度。读这样的作品,毫无美感可言,倒像是吃了苍蝇那样令人作呕。”

——《作品与争鸣》1987年第7期

辛联

2.《文学的歧路》——诚评《更自由地扇动文学的翅膀》

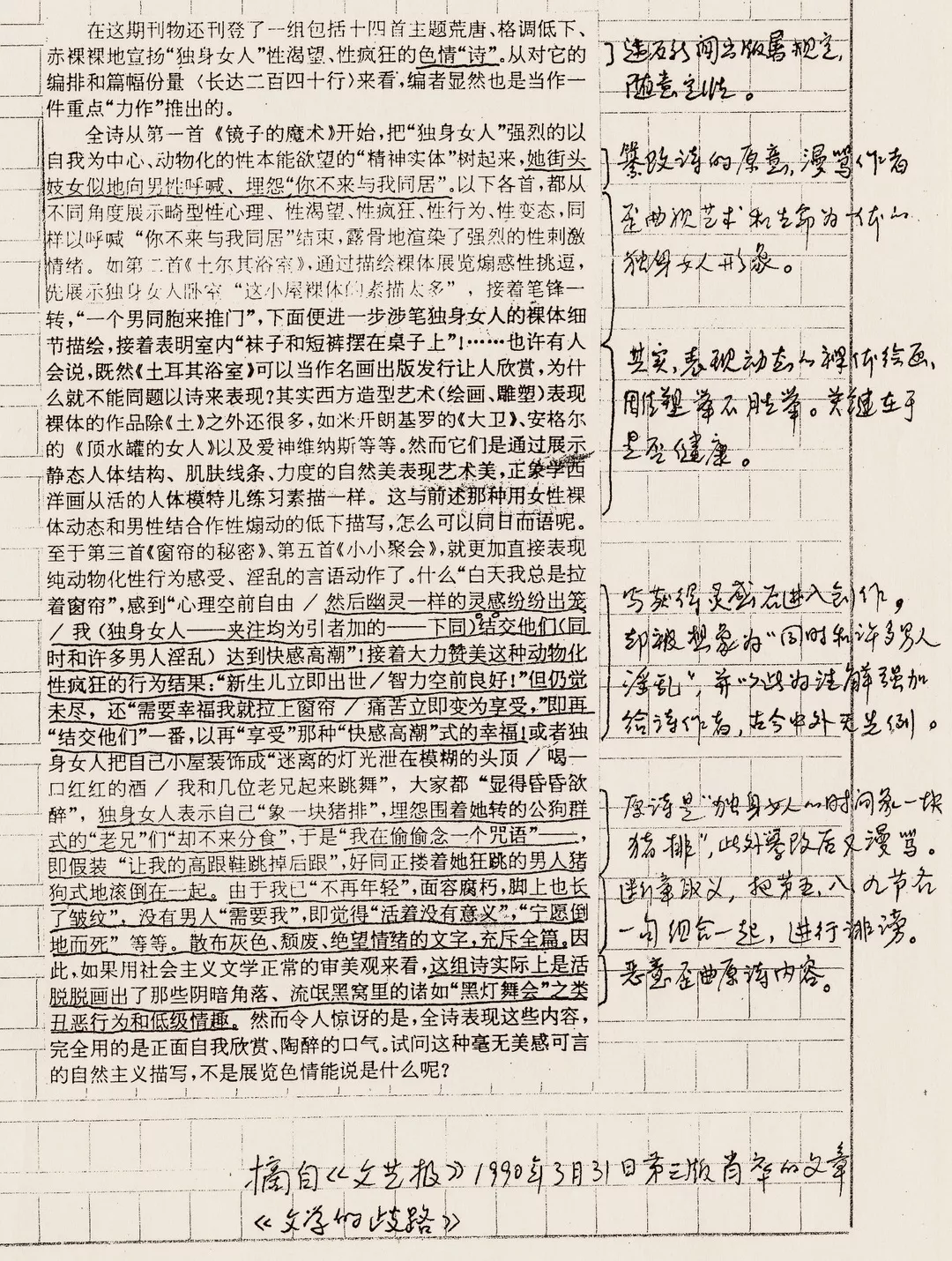

在这期刊物还刊登了一组包括十四首主题荒唐、格调低下、赤裸裸地宣扬“独身女人”性渴望、性疯狂的色情“诗”(伊蕾注:违反新闻出版署规定,随意定性。)。从对它的编排和篇幅份量<长达二百四十行>来看,编者显然也是当作一件重点“力作”推出的。

全诗从第一首《镜子的魔术》开始,把“独身女人”强烈的以自我为中心、动物化的性本能欲望的“精神实体”树起来,她街头妓女似地向男性呼喊、埋怨“你不来与我同居”(伊蕾注:篡改诗的原意,谩骂作者,歪曲视艺术和生命为一体的独身女人形象。)。以下各首,都从不同角度展示畸形性心理、性渴望、性疯狂、性行为、性变态,同样以呼喊“你不来与我同居”结束,露骨地渲染了强烈的性刺激情绪。如第二首《土耳其浴室》,通过描绘裸体展览煽惑性挑逗,先展示独身女人卧室“这小屋裸体的素描太多”,接着笔锋一转,“一个男同胞来推门”,下面便进一步涉笔独身女人的裸体细节描绘,接着表明室内“袜子和短裤摆在桌子上”!……也许有人会说,既然《土耳其浴室》可以当作名画出版发行让人欣赏,为什么就不能同题以诗来表现?其实西方造型艺术(绘画、雕塑)表现裸体的作品除《土》之外还很多,如米开朗基罗的《大卫》、安格尔的《顶水罐的女人》以及爱神维纳斯等等。然而它们是通过展示静态人体结构、肌肤线条、力度的自然美表现艺术美,正象学西洋画从活的人体模特儿练习素描一样。这与前述那种用女性裸体动态和男性结合作性煽动的低下描写,怎么可以同日而语呢(伊蕾注:其实表现动态的裸体绘画、雕塑举不胜举,关键在于是否健康。)。至于第三首《窗帘的秘密》、第五首《小小聚会》,就更加直接表现纯动物化性行为感受、淫乱的言语动作了。什么“白天我总是拉着窗帘”。感到“心理空前自由/然后幽灵一样的灵感纷纷出笼/我(独身女人----夹注均为引者加的----下同)结交他们(同时和许多男人淫乱)达到快感高潮”!接着大力赞美这种动物化性疯狂的行为结果:“新生儿立即出世/智力空前良好!”但仍觉未尽,还“需要幸福我就拉上窗帘/痛苦立即变为享受,”即再“结交他们”一番,以再“享受”那种“快感高潮”式的幸福!(伊蕾注:写获得灵感会进入创作,却被想象为“同时和许多男人淫乱”,并以此为注解强加给诗作者,古今中外无先例。)或者独身女人把自己的小屋装饰成“迷离的灯光泄在模糊的头顶。喝一口红红的酒/我和几位老兄起来跳舞”,大家都“显得昏昏欲醉”,独身女人表示自己“象一块猪排”,埋怨围着她转的公狗群式的“老兄”们却不来分食,于是“我在偷偷念一个咒语”-----,即假装“让我的高跟鞋跳掉后跟”,好同正搂着她狂跳的男人猪狗式地滚倒在一起。由于我已“不再年轻”,面容腐朽,脚上也长了皱纹”,没有男人“需要我”,即觉得“活着没有意义”,“宁愿倒地而死”等等。散布灰色、颓废、绝望情绪的文字,充斥全篇。因此,如果用社会主义文学正常的审美观来看,这组诗实际上是活脱脱画出了那些阴暗角落、流氓黑窝里的诸如“黑灯舞会”之类丑恶行为和低级情趣。(伊蕾注:原诗是“独身女人的时间象一块猪排”,此外篡改后又谩骂。断章取义,把第五、八、九节各一句组合在一起,进行诽谤。恶意歪曲原诗内容)然而令人惊讶的是,全诗表现这些内容,完全用的是正面自我欣赏、陶醉的口气。试问这种毫无美感可言的自然主义描写,不是展览色情能说是什么呢?

——《文艺报》1990.3.31

肖卒

伊蕾标注《文学的歧路》一文中恶意诋毁之处

3.青年女诗人状告《文艺报》

本报讯:本市女诗人伊蕾4月24日就《文艺报》一篇文章中有关她的段落,向北京市朝阳区人民法院提出诉讼请求。

今年3月31日的《文艺报》发表了一篇署名“肖率”的文章《文学的歧路》。伊蕾和她的律师认为,这篇文章中有关她的诗歌《独身女人的卧室》的评论文字,以下流的语言对作者进行了污辱、诽谤、谩骂和人身攻击,已超出了正当的文学评论范畴。鉴于此,伊蕾和她的律师赶赴朝阳区法院,以侵犯名誉权对这篇文章的作者及《文艺报》提出诉讼。

——《天津日报》1990.5.5 由周繁凯采访的本报讯。

《天津日报》1990年5月5日报讯

4.《来函照登》署名余眩的文章

编辑同志:

看了《新闻出版报》今年7月7日摘编的《天津日报》的《青年女诗人伊蕾状告<文艺报>》短讯,感到十分惊讶。我读过伊蕾的《独身女人的卧室》,也读过《文艺报》发表的《文学的歧路》。《天津日报》的“消息”说,《文学的歧路》一文的作者“用下流的语言”对伊蕾“进行污辱、诽谤、谩骂和人身攻击。”这完全违背了事实。

伊蕾的《独身女人的卧室》和《亮出你的舌苔或空空荡荡》等坏作品一起,刊登在《人民文学》1987年1、2期合刊上。这期刊物由于存在着严重问题,早已被禁止发行。《独身女人的卧室》是一首表现“性心理”的诗歌,渲染“独身女人”的“性苦闷”和“性焦灼”,具有“性挑逗”的内容。诗歌塑造了一个渴望与异性“结交”、“达到快感高潮”的女主人公形象。这个女主人公“夜夜”等待着前来偷情的男人。全诗14段,每段结束时都重复写着一句话:“你不来与我同居”。诗歌写道,独身女人的卧室像“土耳其浴室”,女主人公“臀部紧凑、肩膀斜削、碗状乳房轻轻颤动,每一块肌肉都充满着激情”。诗歌向男人发出这样的召唤:“每一个角落都可以安然入睡,你不来与我同居”。诗歌还写道:“白天我总是拉着窗帘,以便想象阳光下的罪恶……幽灵一样的灵感纷纷出笼,我结交他们达到快感高潮,新生儿立即出世……“请注意,这里讲的使“独身女人”“达到快感高潮的”,不仅仅是“他”,而且是“他们”。也就是说,是一个复数。这意味着什么,难道还要用更多的文字来解释吗?上面这些“诗句”,实在不堪入目。为了说明事实真相,我不得不把它摘引出来。这首诗不但露骨地宣扬色情,也赤裸裸地表现了虚无主义、颓废主义的人生观。譬如:“宇宙漆黑没有道路,每一步都有如万丈深渊,自由的灵魂不知去向,也许她在某一天夭折……”(均见《人民文学》1987年1、2期合刊)《天津日报》的消息说,批评这首诗的文章使用“下流”的语言。到底谁使用了“下流的语言”,读一读这首诗就清楚了。

这样一首罕见的坏诗,引起读者的不满和非议,是完全正常的。据我所知,不仅《文艺报》,河北《文论报》、中国文联《文艺界通讯》、北京《中流》等好几家报刊,都曾发表文章批判这首诗。《文论报》刊登的《不要忘了诗人的使命》一文就曾指出:“我被《独身女人的卧室》……等组诗惊得目瞪口呆”,“这是一种诗歌审美观念的堕落”。(见《文论报》1989年10月25日)一位男诗人读了伊蕾的作品后,在刊物上发表致作者的“公开信”。信中说:“您至少勇敢地脱去了许多外衣”,“几乎所有的诗……都使我想入非非。自然,更不用说《独身女人的卧室》了。”(见《百家》1989年第3期)从这里也可以看出这首诗所产生的社会效果。

《文艺报》发表文章批判《独身女人的卧室》,是为净化文坛做好事,《文学的歧路》虽然措辞尖锐,但只是批判诗歌所表达的思想感情和所塑造的艺术形象,并没有涉及作者的为人。根本谈不上是什么“人身攻击”。文章主要是批判《人民文学》1987年1、2期合刊的编辑部文章《更自由地扇动文学的翅膀》,指出它摒弃了四项基本原则,认为在错误的编辑思想指导下必然会刊出坏作品,然后具体分析了几篇有倾向性错误的作品。文章指出,《独身女人的卧室》“主题荒唐、格调低下”,是“赤裸裸地宣扬‘独身女性’渴望性疯狂的色情诗。”(见《文艺报》1990年3月31日)文章一处也没有提到伊蕾的名字,更没有把诗歌所塑造的人物形象和作者本人等同起来,这怎么能说是“人身攻击”呢?

自从党中央提出“扫黄”以来,时间已经过去一年了。《独身女人的卧室》是一首宣扬色情的坏诗,但批判这首诗的同志居然被公开舆论指责为“用下流的语言”进行“诽谤、谩骂”,犯了“侵犯名誉权”之罪,大有被骂倒搞臭之势。这真是当今文坛上的一桩怪事。我希望舆论界正视资产阶级自由化思潮对文艺界的影响,用正确的舆论帮助文艺界发扬正气,克服邪气。万万不要做那种压正扶邪的令人痛心之事。

——《新闻出版报》1990.8.8

余眩

余眩《来函照登》

5.《为何赞美“策划私奔”及其它 ——略谈文艺批评的品格 》

近年来在某些所谓“新潮”诗歌作者那里,创作指导思想上发生了莫大的迷误,诗歌美学原则出现了严重的倾斜。一些诗作者,完全被那种逃避时代生活、厌恶表现人民、顽强“表现自我”的所谓“新的美学原则”紧紧牵着鼻子走了。这委实是新诗界和某些诗作者的一大不幸。很突出的一个例子,我们可以举出《人民文学》1987年1—2期合刊上的组诗《独身女人的卧室》。有文章正确地指出,该组诗“抒发的是一个女人的很不健康的颓废情绪…… 全诗长达十八节,每节的末尾都呻吟着“‘你不来与我同居。’”

——见《中流》1990年第4期

《扇动的什么翅膀?》

刘志洪

附件三:

学者、诗人、作家有关《卧室》的评论

1.陈超相关评论:

——你们面对的这位诗人,是当代中国诗坛最孤独最坦率的诗人。她有如火山口上空的气流,在经受了熔岩的熬煎后,依然那样柔韧和纯洁。人们只能远远地望着她,迷惘地讨论、诋毁和理解。她的精神世界,有自己的深渊和熔炉,她根本就不等待什么,那种无家可归的浪迹感,使她超越诗歌本身而达到了生命的极点。

……

她不是将美而是将生命作为诗歌的最终目的,对悲剧的社会层次和道德层次上理解,在这些诗中只能是第二义的问题。

一九八七年七月写在黎明

陈超为《独身女人的卧室》作序摘抄

那是一个酷热难耐的夜,我在冥冥中感到了你。我在痛苦的灯光下,让一行行血滴在白纸上渐渐成形。

……

你不必为浮世的误解而痛苦,在任何时代,至上的生命是注定要受磨难的。而离开折磨的轨道,它就是能在冥冥中飘散,这种没有折磨的折磨不是更可怕的吗?你无家可归,在人类的悲剧中陷得越深,你便赢得越多。

陈超 1987.7

《独身女人的卧室》是伊蕾诗歌意识的充分体现。在这首诗中,诗人不是一般意义上的“表现自我”。因为,自我和意识从来不是一回事,在现代条件下,它们常常构成分裂状态。“独身女人”是“我”审视的准客体,这种一而二的结构,才可能具有刺穿经验本质的视力。由于“我”的分身术使得“卧室”具备了人类整体生存的意义。那么“我”的焦虑、绝望、性欲、欣悦就超出了自恋或自渎的范畴,而进入对生存本身的预言和再造之中。频繁出现的“你不来与我同居”,昭示着人类整体命运的虚无,那个“你”,犹如戈多,本身就是一种永无归期的空洞。人类深陷于孤独的“卧室”,他们所能做的仅仅是无望的吁求而已。

——《伊蕾的经验之圈》陈超

刊于《文学自由谈》1989年5月

伊蕾的《独身女人的卧室》,在语义偏离中潜藏了自恋和自虐的生活情调,这是一首在思想和艺术上都有强突破的诗。独身女人的世界,有自己的深渊和迷宫,有自己燃烧的能量和生命力。诗人不想戴上斯芬克斯的面具,而用惊世骇俗的直率,表达她对生命的的真诚。对她来说,整个原欲的沉重力量,比人自以为凌驾一切的伪道德重要的多。这是一种不规则的、原生的美,它不求和谐,而求冲突,诗中反复出现的“你不来与我同居”,是诗人故意采用的俚俗化语言,她企图用这种不事雕琢的刺激性口吻,向各种窒息神圣生命的势力挑战。

——陈超《中国探索诗鉴赏辞典》

1989年

伊蕾,我的朋友!稿子早就写好了,心情抑郁,万念俱灰,就这样迟钝了。知道你的心情同我一样。在这里,让我提醒你,不能放弃希望。我们这种人,在任何情势下,却不甘自暴自弃,这恐怕是注定了我们的一生充满苦难与欣悦的双重挣扎。就这样等着吧,这种苦难是不会很长的,伊蕾,请相信,千万别失望。

《诗刊》八期上盛海耕的文章看了吧,千万别为此愤忧。这种鸟人到处都有,你总得让他跳出来吧。等到时候来收拾这些王八蛋、投机者!

非常想你,伊蕾,在这个世界上,你是我最好的灵魂的朋友。

陈超

1989.2/9

亲爱的伊蕾:

早就想给你写信,但又觉得什么话都想要讲,反而不知如何写下去了。我相信,我们友谊的深切,那是仅凭感觉就能做深层交流的。但今天我不得不写。我一直注视着《文艺报》有关《卧室》的进展情况,但我相信,你不会太忧郁,可能有些愤怒。我认为,这是我们青年一代先驱者必然的命运。是我们从写作那一刻起,就早就准备好了的。如果我们不去蒙弹,那么还能够在今天活得充实、光彩吗?我们的孩子们还会尊敬我们和这个时代吗?说到底,我们写作不就是为了维持全人类生命的真谛、坚定、愉快吗?或者说,当你说“神,你真老啊”时,神无动于衷,那么你的话岂不是太无用了吗?瞧瞧,多少纯洁的、正直的人在内心深处支持你!你的力量是隐性的,请相信我的话。不过现在没有争议说话的地方罢了。我最好的朋友,要挺住,不骄傲,你成为一代人价值变构的信子,请接受我最诚心的歌颂!

陈超

1990.9.2

伊蕾,我亲爱的朋友。要知道,我收到你的来信是多么高兴!前一阵我给你写过一封信,为了文坛上某些智低品质更低的人攻击你。但我知道,你根本不需要安慰,你知道天意和纯洁是在你这边的。我想告诉你的仅仅是,你并不是一个人或几个人,而是许多高贵而坚定的朋友在你背后!你强大的内心囊括一切诋毁,纯洁的高高在上。而且,是的,你通过这件事赢得了更多的不知名的年轻读者。他们知道,人原来是可以生活得如此孤独而明亮的。

陈超

1990.10.26

2.崔卫平评论:

我还特别愿意向伊蕾致敬。一句“你不来与我同居”曾引起诗坛内外的震惊,并因此招来许多非议。与前面提到的几位女性不同,伊蕾稍年长一些,在时代的漩涡里陷得深一些。因而她比谁都更知道如何向那个千方百计削弱女性力量的怪物发出进攻,撕毁其虚伪的面具。阅读她热情奔放、汹涌不可阻挡的诗句,对我们每个人的艺术和道德良心都是一种考验。依我看,她的那些被人目为“色情”的地方,恰恰表明她是一个“圣徒”所在。她始终是个理想主义者。她理想的热情和自觉,同时又转化为她的诗歌形式。其间有一种独特的平衡。

——崔卫平为《苹果上的豹》作序摘抄

1993年10月

3.李新宇相关评论:

在《独身女人的卧室》中,每一首诗最后都是一句“你不来与我同居”。……

有些批评者错误地以为伊蕾有某种“受虐”的倾向,认为伊蕾一边建立女性的乌托邦,一边又渴望被占有,暴露了诗人自身的矛盾。其实,这种语言表述就仍然是写性的语言,应该注意的是,伊蕾对暴风雨的呼唤也罢,对野性力量的呼唤也罢,渴望的只是女性生命自我的完成,因为女性与男性永远是互为依存的,作为世界的一半像男性一样需要另一半的填充。在性问题上,两性权力的争夺只是表现在主动权的争夺。因此,伊蕾的呼唤本身已经实现了对男性权威的颠覆。因此,她所表现的是对男性的占有绝不是被占有。这里的主体位置是不能置换的。

伊蕾的诗给当代诗歌带来了陌生的色彩和新的活力,标志着20世纪来中国知识女性觉醒和解放的某一高度。她对于中国禁欲的文化传统是有力的冲击,并与传统主义诗歌对原始生命力的弘扬达成一致。

——《中国当代诗歌艺术演变史》 李新宇

浙江大学出版社2000年4月

4.铁凝相关评论:

在80年代,她写出了著名的长诗《独身女人的卧室》。这首影响了当时一批女作家精神领地的长诗,我认为它至今仍旧是伊蕾无可争辩的最好的诗,也是她给80年代的中国文坛无可替代的最明澄的贡献。有时候我会读一读这首诗的某个段落,我被她内心的勇气所打动,被她那焦灼而又彻底的哲思,她那干净而又诙谐的嘲讽,她那豪迈而又柔软、成熟而又稚嫩的青春激情所打动。这就是伊蕾了,这是一个太纯粹的因此会永远不安的女人。

——铁凝《伊蕾和特卡乔夫兄弟》

2002年

附件四:

《独身女人的卧室》发表选载简目

《人民文学》

1987年第1-2期合刊

《人民文学》编辑部

《百年中国文学经典》

1996年

北京大学出版社

《现代文学争议作品宝库》

1995年

时代文艺出版社

《读诗》1949—2009:中国当代诗100首

2009

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社

《写给男人的情诗》

1989年9月

人民文学出版社

《雾中的蔷薇》

1996年6月

时代文艺出版社

《苹果上的豹》

1993年10月

北京师范大学出版社

《中国新诗名作导读》

2003年10月

长江文艺出版社

《第三代诗新编》

2006年7月

长江文艺出版社

《当代先锋诗30年》

2012年9月

江苏文艺出版社

《中国新诗百年大典》

2013年3月

长江文艺出版社

本文全文登载于《汉诗界》第四期 “伊蕾纪念专刊”