《巴黎评论》对话奈保尔:写作如同抱负被赋予我 是唯一高尚的职业

文艺圈

2018年08月12日 10:00

奈保尔从孩提时代起便坚信“自己带有特殊的标记”,但这并没有让他的写作之路从一开始起就一帆风顺。

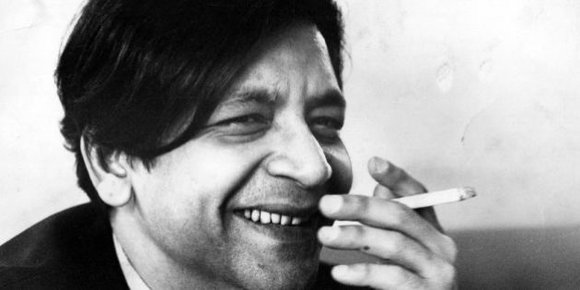

印度裔英国作家V.S·奈保尔

按:当地时间8月11日,印度裔英国作家V.S·奈保尔(Vidiadhar Surajprasad Naipaul)在伦敦家中逝世,享年85岁。奈保尔在五十年间创作了30多本著作,包括回忆录、小说和旅行写作,其中许多涉及殖民主义及其遗产。

1932年8月17日,奈保尔降生于特立尼达的查瓜纳斯,他的外祖父在世纪之交的时候,作为一名契约佣工从印度迁居至此。在收于《寻找中心》的《自传前言》中,奈保尔写道:“一位作家的半生工作……就是发现他的主题。而我的问题在于我的一生有太多变迁,充满了动荡和迁徙。从外祖母位于印度乡间的宅邸,那里的仪式与社会生活仍然接近印度乡村;到黑人的西班牙港和它的街道生活,还有与前两者形成强烈反差的殖民地英文学校(女王皇家学院)的有序生活;再到牛津、伦敦和BBC的自由撰稿人写作室。若要谈及我试图踏上作家征程的努力,我不知道该把目光投向何处。”

可以确定的是,奈保尔讨厌牛津,他在牛津读英语专业,只是为了逃离他更讨厌的特立尼达的农业殖民社会。在1990年代接受《巴黎评论》访谈时,奈保尔直言不讳:“我讨厌牛津。我讨厌那些学位,我讨厌所有关于大学的观念。我的准备过于充分了。我比我们学院和我们课程中的绝大多数人都聪明得多。”

即便他准备充分、超常聪慧,但在写作道路的初期依然磕磕绊绊。他两度尝试写作小说都惨遭失败,给人寄去自己的手稿却被告知那是完完全全的垃圾,他说自己恨不得去杀了那个人,心里却知道他是对的。奈保尔燃烧着写作的欲望,却在最开始的五年里一事无成。他“绝望地四处寻找主题”,等来了最后的灵感爆发,写出来了《毕沃斯先生的房子》,可“这本书走过的路和前几本同样坎坷,过了好一段时间才收获它应有的褒奖”。“我从不曾抱怨;我只能继续前行。”奈保尔说:“从孩提时代起,我就感到自己带有特殊的标记。”

《巴黎评论》两度与他对话,访谈者在事后回忆道:“在与奈保尔的对话中,所有的问题和观念都会变得非常微妙和复杂(除非你只用单一视角看待事物,不然他就会自始至终都让你体验到这种感受),而他的语言却能避免含混和黑话。奈保尔确实不易相处。他出身卑微、常年奋斗,光是他艺术生涯发端时的遭遇就已然促成了他严重的神经官能症——即便他已年高六十六,他的神经回路依然十分活跃。”

经99读书人授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《巴黎评论·作家访谈3》中文版中节选了部分内容,除了他逃离特立尼达的经历、早期写作过程中的挫折,奈保尔还谈到了他的写作习惯、对于作家这一职业的看法,以及对于英语和印度文学发展态势的观察和态度。

《巴黎评论·作家访谈3》

美国《巴黎评论》编辑部 编 杨向荣 等译

99读书人·人民文学出版社 2018-1

1、世界变了,人们从前认为很多地方不值得书写

《巴黎评论》:你的自传与西方宏大的历史进程有着很多吻合之处,这令我十分讶异。在你书写自己的时候,你有感到过自己是在书写那个更为广阔的世界吗?你是否刻意去达成这种联系,抑或这在你不过是一种自然的成长。

奈保尔:它会自然而然地成长起来,因为这是一种学习,不是吗?你无法否认你已然习得的事物;你无法否认你的旅途;你无法否认你生命的本质。我在一个小地方长大,年纪轻轻就离开了那里,进入到那个更为广阔的世界中。你必然要把这些囊括进你的写作中去。你明白我的意思吗?

《巴黎评论》:在我的想象中,你人生伊始的地方是一个你热切地想要离开的地方,可是随着你愈发深入的研究和愈发频繁的回归,它实则成为了问题的核心,对西方有着非常重大的意义。你把特立尼达唤作是一个小地方,但从你的写作中可以看出,哥伦布渴求它,雷利也渴求它……你是什么时候开始意识到,特立尼达已然成为西方欲望的聚焦,已然成为一个宏大的主题?

奈保尔:我已经写作了很长时间。而在其中绝大部分时间里,人们对我的作品并不感兴趣,所以我的发现都倾向于私人化。如果你所说的情况确实发生了,那么它只是一个巧合,而我当时并没有意识到这一点。此外有个非常重要的点需要注意,我的作品不以政治为主题,也不意图与他人论战。这样的作品如若诞生在20世纪50年代,现在只怕已然寿终,无人问津。人必须去发现一种情况的真相,正是这种真相使得事物具有普适性。

《巴黎评论》:你提及你的读者群很晚才到来:你觉得世界现在正在赶上你的步伐吗?是读者变了还是世界变了?

奈保尔:是世界变了。在我开始写作的那个年代,人们认为世上有很多地区根本就不值得书写。你读过我的《黄金国的没落》吗?里面囊括了所有对雷利和米兰达的研究。当它出版的时候,伦敦一家大报社的文学编辑跟我说,我写篇短文就足够了,这个主题根本就不值得小题大做。他自然是个蠢货。但这让你察觉到这个世界发生了多大的变化。

1968年的奈保尔

《巴黎评论》:你认为现在的世界,能够更好地理解你一直在谈论的心理移位吗?

奈保尔:如今它已经是一个广泛的处境了。可人们仍然持有单一文化的观念,即便它从未存在过。所有文化已然永恒地混杂在一起。比方说罗马,那里曾是古国伊特鲁利亚,而罗马的周边也曾有过其他城邦。再比方说东印度群岛,印度的人民走出了自己的国土,又再度发现了新印度,而那里也受过穆斯林的影响……人们总是来来往往,世界始终处于运动之中。

《巴黎评论》:你认为自己是这个混杂世界的典范吗?

奈保尔:我不这么认为。我考虑的始终是书。写作是为了写就一本书:为了满足需求,为了谋生,为自己留下光辉的一笔,为了填补你眼中的缺憾,使其完整。我不为任何人代言。我也不认为会有任何人希望我来为其代言。

2、讨厌牛津,在此读书只因想逃离特立尼达

《巴黎评论》:你于1950年离开特立尼达,前往牛津深造,远渡重洋来到异国他乡实现抱负。你想要追求些什么呢?

奈保尔:我想要成名。我也想成为一名作家——通过写作成名。而这一抱负的荒谬之处在于,彼时我对于自己将要写些什么几乎毫无头绪。抱负在写作材料之前便来到了。电影人山亚姆·班尼戈尔曾对我说,他在六岁的时候就明白他想要拍电影了。我没他那么早熟,但我在十岁的时候就想当一名作家了。

我依靠一份殖民政府的奖学金去牛津求学,它保证我完成任何我想读的专业。我本可以成为一名医生或者工程师,但我依然想要在牛津修习英语,这无论是跟牛津还是英语本身都没有关系,而只是因为它远离特立尼达。当时的我认为,在远离故土的这三四年间,我便能够了解我自己。我认为我将会找到自己的写作材料,然后奇迹般地变成一名作家。我没有学习任何专业技能,我选择了英语这一庸常的专业,这个学位简直一点价值都没有。

可是我想逃离特立尼达。殖民地生活的琐碎和激烈的家庭争端(人们以道德为准绳相互评判、谴责,这与我印度的家庭背景关系更紧密。)令我感到压抑。无论是印度世界还是殖民地世界,都不是宽容的社会。我预感到,在更广阔的世界中,人们会因为他们自身而得到欣赏,人们自身就足以引起他人的兴趣。

《巴黎评论》:而与他们出身的家庭无关?

奈保尔:是的。我想象着以后人们不必总是受制于那种道德评判。人们会对你的言论感兴趣,或者他们会对你不感兴趣。这确实是英国的实际情况,我确实找到了一种更加宽容地看待人们的方式。而我现在更是觉得它宽容了。

《巴黎评论》:你享受在牛津的时光吗?

奈保尔:事实上,我讨厌牛津。我讨厌那些学位,我讨厌所有关于大学的观念。我的准备过于充分了。我比我们学院和我们课程中的绝大多数人都聪明得多。我可没在吹牛,你很清楚,时间已经证明了所有这些事情。某种程度上,我为这个外部世界所做的准备充分得过头了;牛津给我带来了某种孤独与绝望。我不希望任何人去经历这种东西。

《巴黎评论》:你是否曾经想过,如果你留在了特立尼达,你的人生将会是什么样子?

奈保尔:我可能会自杀吧。我的一个朋友就这么做了,我想大概是出于焦虑吧。这个男孩是个混血儿。他非常可爱,非常聪明。太可惜了。

《巴黎评论》:你现在还能感受到早年生活的伤口吗?

奈保尔:想到我得以逃离那种生活,我就感到非常幸运。我会思及那段岁月是多么糟糕和压抑。站在现在的角度我更能看清它的实质:那是一个种植园,也许是新世界的一部分,但却完全自治。毫无疑问我已经治愈了这些伤口,因为我对其思考良多。我想到,我没有被彻底摧毁是有多么幸运。从那时起,便是勤勉工作的一生。

《巴黎评论》:你生活的核心需求为什么总是写作呢?为什么它是走出一切事物的路径?

奈保尔:写作如同抱负被赋予我。或者说,我遵循着父亲的榜样;他虽然是一名记者,却是一名作家,因为他还会写故事。这对我来说非常重要。我的父亲在他的故事中探究了我们的印度背景。他发现这是个非常残酷的背景,而我通过他的故事也发现了这是个非常残酷的世界。所以我在成长过程中明白了这样一个道理,内省非常重要,且不应该总是去确立外在的敌人。我们必须探究自身,探究我们自身的弱点。我到现在仍然如此相信着。

《巴黎评论》:你曾经说过,你把写作看作是唯一真正高尚的职业。

奈保尔:是的,对我来说它就是唯一高尚的职业。它之所以高尚,是因为它关涉真理。你必须寻找不同的方法来处理你的经验。你必须理解它,你也必须去理解世界。写作常常是追寻深刻理解的斗争。这非常高尚。

1992年的奈保尔

3、我的人生非常艰辛,但我从来不曾抱怨

《巴黎评论》:你什么时候开始写作?

奈保尔:我在1949年开始写小说。那是个非常滑稽、非常有趣的主题:一个特立尼达的黑人男子给自己取了非洲国王的名字。这是我当时试图探索的主题。整个写作过程艰难地持续了两年,因为当时的我太过年轻,不知道它需要花去多少时间。它始于我离家前不久,最终在牛津一次长假期间得以结束。我很高兴我能够完成它,因为至少它给予我完成一部长篇小说的经验。当然它最后什么声响也没有。

之后我离开了牛津,陷入了前所未有的困境,我开始写作一些非常严肃的作品。我试图找寻自己的声音,自己的口吻——真正属于我的笔触,不用借用任何人,也不用去装腔作势。这个严肃的声音将我引入了抑郁的浅滩,纠缠了我一段时间,直到我给某人寄去了手稿,他让我放弃这种声音,我才从抑郁中走了出来。他告诉我那完全是垃圾;我简直想杀了他,但内心深处我知道他绝对是正确的。我有好几个礼拜都郁郁寡欢,因为五年已经过去了,我还一事无成。你也看到了,我身上有着旺盛的写作欲望。我已然决定这将是我谋生的职业——我已然把一生都奉献给它。

然后好事就突然发生了:我突然跳出了那片阴郁,突然撞见了自己的声音。我找到了那属于我的声音的材料;它受到两个文学源头的启发:我父亲写下的故事和一部西班牙流浪汉小说,那是在1554年出版的第一部流浪汉小说,《托尔梅斯河边的小癞子》。这本小书讲述的是一名在西班牙帝国长大的可怜男孩,而我则非常喜爱这部小说的语调。我把这两个源头结合在一起,发现它非常契合我的人格:正是这两个截然不同的源头哺育出了我的作品,最终发展成真正属于我的原创风格。

《巴黎评论》:这正是你开始写作《米格尔大街》的时候?

奈保尔:是的。想要在任何写作题材上做第一人都异常困难。之后的模仿总是相对容易。所以我写的书混杂了观察、民间传说、新闻剪报,以及个人回忆,很多人都可以写得出这样的东西,但在当时它是那部呼之欲出的作品。

《米格尔街》

V.S.奈保尔 (V.S.Naipaul) 著 张琪 译

新经典·南海出版公司 2013-7

想象一下在1955年写本像《米格尔大街》那样的书。今天的人们会对来自印度和其他前殖民地的作品感兴趣,可在1955年人们可不认为这算得上是作品。这本书我揣了四年才最终得以出版,这真是一段难过的经历。它真的很令我沮丧,它带来的巨大阴影留存至今。

《巴黎评论》:1955年时,你已经写完了两本书,分别是《神秘的按摩师》和《米格尔大街》,前面那本书直到1957年才得以出版,而后面那本故事集则要等到1959年。

奈保尔:我的人生非常艰辛。当你年纪轻轻、一身赤贫,当你想让世界知道你的存在时,两年是一段漫长的等待。我被迫承受这种痛苦。当《神秘的按摩师》最终付梓出版,我就职的那家报纸(当时我在《新政治家》工作)就发表了负面的评论,文章的作者是一名后来非常出名的牛津教授,他把我的小说评作是来自一座殖民岛屿的一道稍有风味的小吃。一道稍微风味的小吃,也就是说花不了多少力气。

现在再回头看看那些当时书评人眼里真正的书籍,就变得饶有趣味了。当然你不必跟我说,尽管它们已经出版了四十多年,依然在重印。但当时的我却遭到了毁灭性打击。我被忽视伤害了。现在的人们能更容易地接受它,这也是他们抱怨的原因。我从不曾抱怨;我只能继续前行。

《巴黎评论》:想必你曾依赖自我信念维系生活吧?

奈保尔:是的。我从未怀疑过。从孩提时代起,我就感到自己带有特殊的标记。

《巴黎评论》:当你的第一部小说出版时,你开始写作《毕沃斯先生的房子》。

奈保尔:是的。当时的我正绝望地四处寻找主题。当时的绝望情绪如此之盛,我都开始用铅笔写作了,因为我感受不到充分的安全感。我的构思囊括一个类似我父亲的人,他走到生命的末尾,会开始考虑他周身的事物,并考虑它们是如何进入自己的生活。我胸无灵感地辛勤写作了许久,大约有九个月的时间。

《巴黎评论》:你当时每天都写作吗?

奈保尔:严格来说不会每天都写,因为一旦你缺乏灵感,你所做的事情就难以维系。不过同时我还试着当一名书评人。某人把我推介给《新政治家》,他们给我派了一本又一本书,可是我用心过度,没能成功。然后他们给我派了本牙买加的书,我终于把握到了自己书评的口吻。所以当时我取得了一些成就,学会了如何写简短有趣的书评,使得一本书在读者眼前栩栩如生。后来我的小说终于灵感爆发,然后一切都非常顺利。我每个月都会花三周来写作。我很快就明白,这会是部伟大的作品。我很高兴,尽管我才这么年轻,我就开始从事一部伟大作品的写作,而我的起点并不高,你要知道只有当你接受了足够的训练,你才能尝试去写出伟大的作品。如果当时有人在街上把我拦住,告诉我说他可以给我一百万英镑,而条件只有一个,那就是不要完成这部小说,我会让他滚开。我明白我必须完成这部作品。

《巴黎评论》:这本书反响如何?

奈保尔:从出版商开始读手稿起,这本书的反响就非常好。我想说这本书一经出版就大卖,可实际情况当然没有。我也想说这本书一经出版就令世界瞩目,可这个世界并未青眼有加。这本书走过的路和前几本同样坎坷,过了好一段时间才收获它应有的褒奖。

《毕司沃斯先生的房子》

[英] V. S. 奈保尔 著 余珺珉 译

新经典·南海出版公司 2015-4

4、词语非常珍贵,我想用一种珍贵的方式使用它们

《巴黎评论》:你能形容下你的写作方式吗?

奈保尔:我写得很慢。

《巴黎评论》:总是很慢?

奈保尔:我年轻时曾写得更快,当我状态好的时候大约每天可以写一千个词。我现在做不到了。现在即便是状态好,我每天也只能写三百个词,真的很少。

《巴黎评论》:你有写不出的时候吗?

奈保尔:常常有。大部分日子里我都写不出。

《巴黎评论》:海明威把他写不出文字的日子称作离死亡更近的一天。

奈保尔:我不像他那么浪漫。我只会觉得很恼怒。但我的年龄没有虚长,我已经足够明智,足够有经验,知道一切都会过去。如果我脑海中已经形成了那部小说,那么它总归会出来。问题不过是寻找正确的途径。

《巴黎评论》:约翰·厄普代克认为语言只应传达,而不应翩翩起舞、令人炫目,你会这么认为吗?

奈保尔:如果人们有什么想做的事情,他们就必须去做。我也希望我的行文能通俗易懂,我可不想读者在我的文字上犯难;我希望读者能通过我描述的内容,读懂我想要说的意思。我可不想他说:噢,天哪,这文章文笔倒是不错。这样的文章就写糟了。

《巴黎评论》:所以即便构思复杂,行文也必须简洁。

奈保尔:是的,要简单。我绝不用术语。生活中处处都是术语,无论是报纸上,还是朋友之间的对话中,而当你作为一名作者时,你有可能会变得非常懒惰。你可能会开始在用词方面犯懒。我不想看到这样的事情发生。词语都非常珍贵。我想用一种珍贵的方式使用它们。

奈保尔

《巴黎评论》:你对英语文学感到绝望吗?

奈保尔:我并不对其感到绝望。因为如今它并不存在,一部分原因是因为如今再要完成曾经有过的一切无比困难。至少在英国它的状况非常糟糕。英语文学不再存在了,但是它的过去如此丰富,也许如今也没必要为其扼腕。

《巴黎评论》:那些印度作家呢?你是否对他们也有同样的感受?

奈保尔:我还没考察过印度文学,但我认为印度将会出很多作品。印度曾有几个世纪都完全没有知识生活。那曾是个仪式化的社会,并不需要写作。可是当社会走出原先纯粹的仪式化生活,开始在工业、经济、教育方面进行扩张时,人们就开始产生了理解现状的需求。人们转向作家,而作家则需要引导人们、鼓舞人们。我认为今天的印度会出很多作品。印度的发展会证明这一切。

《巴黎评论》:你常常去印度旅行。你在三十五年前首度拜访,并为了写作和度假经常回去。你对印度持续地着迷,它的源头是什么。

奈保尔:毕竟那是我的故土,我天生就对过去有所知觉,此外我过去曾经和我的外祖父母生活在一起。我没法超越他们的认知,超出的那部分都不过是绝对的空白。我真的是在探索那片我所说的黑暗区域。

《巴黎评论》:你认为知晓你的故乡,以及塑造你的一切,对你作为一名作家所起的功能和所用的材料是否至关重要?

奈保尔:如果你跟我一样,并不了解你出生地的历史,也没人告诉你这段实际上并不存在,或者只存在于档案中的历史,当你这样来到世界上,你就必须了解你的故乡。这要花去很多时间。你也没法直接去书写世界,仿佛一切都浑然天成,一切都已然给予你。如果你是一位法国作家或者英国作家,你会对你的故乡和文化都了如指掌。可要是你像我一样,来自一片偏远的农业殖民地,你就什么都得学习。写作对我来说也是一个探究和学习的过程。

书摘部分节选自《巴黎评论·作家访谈3》,译者:陶泽慧,较原文有删节,小标题为编者自拟,经出版社授权发布。