《只有一克重》(节选):文本的世界

1991年,柏林苍穹下,一个中国男孩从学生公寓楼里抱出一堆自己的大幅绘画作品,扔弃到垃圾箱边,以此告别基弗尔式的表现主义。

促使刘野这样做的原因,是他在佛莱芒传统与波普运动之间梦见了一个可能的自己:前者是由凡•艾克、凡•德尔•维登(Van der Weyden)等人的绘画来显现的”Stilleben ”(德语,意为一个平和、静止、无声的世界),后者则是由安迪•沃霍尔在大西洋彼岸引领的那场革命,使得现成品的“转化”获得了前所未有的合法性——这一观念,经过刘野一个德国同学的转译,大意就是“现在什么都可以往画里面画了”。

在那个时刻的德国,新表现主义已成潮流,与此同时,伴随着“绘画已死”的呼声,装置或图片成为了当代艺术语境所钟情的媒介,不过,对于不久前才告别中国的刘野而言,个体绘画的现代性仍然是梦寐以求之物。如果依照波德莱尔的说法,现代主义是由永恒、不变的一半和短暂、偶然的另一半所构成,那么,佛莱芒与波普恰好构成了刘野的调色板上有待调合的两极——佛莱芒使他意识到一种超越了时间与地域性的语言魅力,一种“元绘画”式的存在高度,尽管就最初的这个阶段而言,被他暂且简化为一些技术化的影响:“硬边、平面化、昏暗的褐色背景和无情绪的表达”,用以替换与他心性并不吻合的新表现主义方式,但在未来的岁月里,他将会不断加深对于整个北方文艺复兴的理解,并且,循沿这个线索,由远至近地发现维米尔、籍里科、玛格利特乃至蒙德里安之间隐秘的关联,进而构成一个属于他自身的、独特的艺术史谱系。

与这种历史的远眺相并行,波普则对应着青春期特有的反叛与僭越的冲动,并充当了自我解放亟需的观念性武器,对始终执迷于画布、并且仰慕着古典的刘野而言,波普带来的影响是有限的,但同时也是持久的——它呈现为将艺术史图像当做“现成品”的挪借与搬用,以致于在他漫长的创作生涯里,很多作品都可以视为一种戏仿与拼贴,一场与他热爱的艺术家们进行的隐秘对话,一次互文的游戏,或者说,一种关于文本的文本,从某个角度来说,他仿佛是以自己的绘画接近着、实现着瓦尔特•本雅明生前未竟的梦想:那就是写一本纯粹由引文构成的书……

这种源于波普的观念变迁,使得他似乎跳越过了现代主义,进入到后现代式的表征系统之中,不过,如果我们同意罗兰•巴特的观点,即所有的文本之中都包含着互文性,则可以将此理解为,即使是那些生活在前现代的艺术家们,一旦他们从直觉的迷恋与本能的模仿开启自身的创作,就已然注定了这个事实:互文性本就是一种艺术血统内部的恒在方式——只不过这种方式经由结构主义的阐释与放大,成为了一种显在的观念性策略。就当时的刘野而言,他无疑不是后现代理论的忠实信徒,出于对欧洲传统的迷恋和模仿,同时也出于对中国本土泛滥成灾的社会现实主义的彻底反叛,经由波普意识的“棒喝”,他将各种接触到的元素与引文汇集、并置于画布上,实验着一种可能的图像建构方式。

如今被他确认为第一件作品的《画室》(1991年),看上去正像是一次后现代式折衷主义的“杂糅”:空间场景直接取自他在柏林艺术学院的画室,在这座古典意味的建筑物内部,日光自左侧的窗户射入,位于画面中心的安迪•沃霍尔端坐在椅子上,面前的桌子摊放着一张毛泽东画像的印刷品,围绕着这个场景,分列着四个人物和一匹马——那个正推门进来、并且几乎跌倒的人物来源于凡•德尔•维登的《最后的审判》(“the last Judgment”),画面右边的马与人物,来源于皮耶罗•德拉•弗朗切斯卡(Piero Della Francesca)在Arezzo教堂的湿壁画,沃霍尔身后的那个大天使也出自某件现在已被遗忘的艺术品,唯一的例外是半裸的女人,她是他来德国之前的女友,但在造型上同样被赋予了稍显别扭的古典感。

画室后墙右侧挂着的是迪里克•布茨(Dierick Bouts) 的《最后的晚餐》,提示了这幅画作的结构性来源,只是在刘野的戏仿中,原作中具有向心力的秩序被瓦解了——围绕着一张缩小的桌面,这些人物几乎都处在相互背离的状态之中,显出一种漠然的分裂性,彼此间看不出情节性的关联,他们共同的特征就是姿态的静滞与机械感,仿佛是在实施动作的过程中突然被催眠了,由此散发出脱离了现实时空的意味,而这种造型方式不难从籍里科、卡洛•卡拉(Carlo Carra)的画作以及奥斯卡•施列默尔(Osker Schlemmer)的“实验芭蕾舞”中找到,事实上,也可以追溯至佛莱芒传统之中,只不过相对于凡•艾克们力图将画中的人物和动作 “升华为纯粹的存在”(帕诺夫斯基,Erwin Panovsky),籍里科那样的超现实主义者塑造的是一种现代世界里充满焦虑与异化的情感。

依照寓意图像学(iconologie)的解读方式,这幅画能够被发掘的最大意义在于,沃霍尔与毛泽东之间的“错位”。在整个画面空间里,沃霍尔显然占据着核心位置,而毛泽东只是一张印刷品上的存在,被抛落在桌面上。这位来自当代艺术语境里的美国偶像彻底取代了中国领袖的地位——画面的结构安排俨然构成了一种颠覆,一场个人的圣像破坏运动或一次神权政治的驱逐。

这或许预示出,对于刘野来说,艺术永远占据着比政治更重要、更崇高的位置。事实上,他对于佛莱芒绘画的热衷,已经包含了茨维坦•托多罗夫就丢勒与彼得•德•霍赫的创作贡献论及的佛莱芒绘画的精神革命特性:

在此之后,神,哪怕只是作为暗示,就可以从画面中消失,因而将绘画的全部用途留给人。这一绘画的意义并不在于对古代的复兴,而是在于对人类的发现;它通过这一点参与了人文主义的到来。

这也正是发生于中国二十世纪八十年代的文化启蒙运动带给当时的年轻一代的精神财产,尽管1989年的学生运动以失败告终之后,社会学层面的悲观意识及乌托邦的幻灭感包围了所有人,但经历过那个年代的人几乎都会在心里留存着一张人文色彩的底片,当九十年代的中国开始进入消费主义的跑道,刘野在遥远的大西洋彼岸接受着新一轮的艺术震撼,正如波普将他引向了与艺术史而非政治的越来越深的链接关系,他注定要在一条辗转、幽独的道路上展现“重压下的优雅”,勾勒出个体生命的梦想、激情与欢乐。

但是,中国式的残酷经验并非一个艺术家在意识到他的艺术理想或趣味之后就可以即时扔弃的辎重,即便他想要成为彻底的唯美主义者,也会注定要和自己的“政治无意识”打上一场漫长的战争,正如在沃霍尔与毛泽东的这次错位之中,我们可以感知到历史创伤的影响力,以及那种出现在无数中国艺术家作品中的典型症候:渎“神”的快感——通过这样的方式宣泄着内心始终被压抑的愤怒和绝望;而这恰好也是戏仿所擅长的疆域:以滑稽的反讽,解构着中心感,并获取着解构的欢乐。在他稍晚绘制的另一幅作品《柏林静物》(1993年)中,我们似乎也可以感知到类似的现实情绪的延伸——室内场景,在一个手持望远镜的小天使塑像脚下的两侧,分置着东、西柏林的建筑物;尽管依据刘野的讲述,这些物象的出现并非联系着意识形态的表达,它们无非都是窗外的“现成品”而已,并且,它们在画面上呈现为缩小后的模型状态,如同童话世界里的玩具,现实的寓意已经被抽离……

这样的解读或许有助于读者们了解:这位后来以描绘童话般的梦幻世界、女性和色情见长的画家,在他最初的时刻也曾经历过集体记忆的反复纠缠,尽管社会学从来就不是他表达的重心所在——即使是在《画室》之中,占据画面主导情绪的也不是那种渎神的狂欢,而是一处相对幽闭的室内空间里弥漫着的梦魇感,一种自我分裂的体现:身处在异国他乡,乡愁,尚未克服的语言障碍,恋人因空间距离而分手,在这种失重的状态里,来自艺术世界的纷繁消息构成了唯一的慰籍,但也包含了近乎摧毁性的打击,使他如坠迷宫般陷入到自我怀疑。

事实上,忧郁,构成了他在柏林时期的真正主题。这份在异国的孤独感如此强烈,以致于就像北岛的诗句所言:“对着镜子说中文”,需要一个自我的镜像来陪伴——如果说在《画室》之中,自我的在场是通过画室这个地点以及政治身份来加以暗示的,在随后的几幅创作中,直接出现了他自身的形象,《飞镖》(1991)转化了学院沉闷的写生课经历,将自己描绘成一个掷飞镖的顽皮形象,与之呼应的则是墙上悬挂的一张自己童年的照片,而《破碎的镜子》(1992年)更是将他的异国体验极端化了:画家戴着墨镜的形象出现在一面开裂的圆镜子里,脸部的神情无疑令人联想到蒙克的《嚎叫》,不过,从这种形式的设置里恰好可以再一次印证——即使在表达切身的体验时,他的习惯仍然是通过互文的方式进行折射:对蒙克的戏仿;当自己的脸被加以镜像化处理,已经意味着赤裸裸的现实感经过形式的过滤后,被赋予了“话语间性”,由此含有一种自我旁观的意味。

这种文本感同样可见于他的那幅直接以《忧郁》(1993年)为题的自画像,画面中那个哭泣的自我,戏仿的是安东内洛•德•梅西纳(Antonello da Messina)的《Eccoe Homo》(拉丁语,意为“瞧,这个人!”),以及,将玛格利特和巴尔蒂斯的元素在戏仿中加以组合的《室内》(1992年):一个背对观众的裸体女人照着镜子,镜中露出的却是画家自己的脸。此外,还有两幅风景画也在这种文本的折射里显露着忧郁的情绪——他受弗里德里希的浪漫派影响而绘制的《窗外》(1992年):一架飞机正在穿越色彩浓烈的柏林上空,似乎要将他带回万里之外的故乡;《巴洛克》(1993年)则在对巴洛克风格的戏仿中散发着夸张的末日感或放逐体验,处在失控状态的小天使们漂浮在黑暗的山水之间,令人联想到前苏联诗人布罗茨基关于流亡的著名比喻,流亡“好比乘坐宇宙舱被扔出地球……”尽管刘野并非一个真正意义上的流亡者,但在那个特殊的现实背景里,大概没有一个出走者不怀着流亡般的伤痛。

值得注意的是,蒙德里安的作品当时就已经出现在他的《自画像》(1992年)之中:年轻的画家戴了一顶借自凡•艾克的帽子,面前是一只写生用的骷髅头,和几块带有包豪斯风格的积木,而背后的墙上则悬挂着一幅蒙德里安的画作。稍晚,在《柏林室内》(1993年)中,同一幅蒙德里安再次出现在门背后的墙面上,而这幅画中临窗的墙面,有着大块的蒙德里安式的纯色运用。在未来漫长的时光里,刘野将会频繁地引用蒙德里安的画作,将之置于自己的画面中,形成画中画的效果,对于他来说,那位荷兰人以其纯粹的抽象性构成了一个难以企及的极点;通过在自己的画面中不断重绘蒙德里安之作,他进行着一次次的致敬和体验,并且相当于在自己的具象表达里移植进了一种静谧的秩序感、一种可见的宇宙模型、一种艺术的规格、一种个人言说极严苛的参照系,直至有一天,他真正地做到将蒙德里安内化在自我之中。

布雷德伯里(Malcolm Bradbury)曾经这样谈论到:“戏仿不仅是语言危机,也是一种创造性的游戏和艺术性的自我发现的主要形式,它赋予我们一种快乐实验的滑稽艺术。”对于柏林时期的刘野来说,孤独感占据着上风,他天性之中快乐的、喜剧化的因子被压抑与囚禁着,暂时找不到释放的机会。孤独是必然的代价,而回报同样强烈,并且将会明显地体现在他步入中年之后的创作之中。相对于满目疮痍、传统几近灭绝的中国本土,柏林尽管在二战期间遭遇过劫难,却在神奇的重建与整饬之后,向他展示和提供了一种辉煌的传统和富于创造力的“此时此地“, 只要他愿意,他每天都可以接触到不同的艺术样式与流派,在那里,这个中国男孩虽然因远离故乡而抑郁,却可以置身于一座庞大而丰富的文本世界里,以此作为排遣,甚至忘我地嬉戏其中。这段时光构成了一种自我放逐,也构成了一种自我辨析,他从戏仿里找到了属于自己的发声方式,尽管当初的语调尚且显得生涩、繁复而滞重。

并无必要像一些理论家们那样试图精确地去界定一个艺术家或作家在晚期现代主义与后现代主义之间的位置。艺术家们在很大程度上只是凭借直觉与兴趣行事,从混沌而纷繁的影响里逐渐地寻找到自我表达的方式,并且,他越是耽留在不那么清晰的意识状态里,或许越是有助于自我心性的真正孕育,尤其当我们处在了这个观念至上的后波普时代,往往急于在观念的高速公路上沿途不断地丢弃个人的原始冲动、趣味、激情和内在动机,因此,允许自己缓慢而偏执地生长往往反而是对的,反而有助于形成一种独特的面目,甚至会为他并无意去体现的观念所印证,譬如,在多年以后的今天,刘野才读到了苏珊•桑塔格于1964年写下的那篇《关于“坎普”的札记》,他在其中发现了无数与自我投合之处,就像这一条:“坎普在引号中看待一切事物”,或者这一条:“坎普坚持在审美层面上体验世界。它体现了‘风格’对‘内容’、‘美学’对‘道德’的胜利,体现了反讽对悲剧的胜利”;然而,正如桑塔格以她的界定不断地反对着关于坎普的界定,并且随时提醒着任何一种故意都会随时毁掉坎普:

任何一种可以被塞进某种体系框架中或可以被粗糙的验证工具加以操控的感受力,都根本不再是一种感受力。它已僵化为一种思想……

无论如何,这是一段海绵般疯狂吸收的时期,对于处在青春期的刘野而言,他就像爱丽丝感觉到自己的身体不断地缩小,同时“正在像一副世界上最大的的望远镜那样伸展开来”般,漫游在一座文本的世界中,以致他在告别柏林时,所有的行李里多出了一只隐形的旅行箱,它装满了未来可以不断与之对话和游戏的引文、图像和法则。

摘自长篇艺术评论《只有一克重》,朱朱著,2017年8月1日,河南大学出版社出版

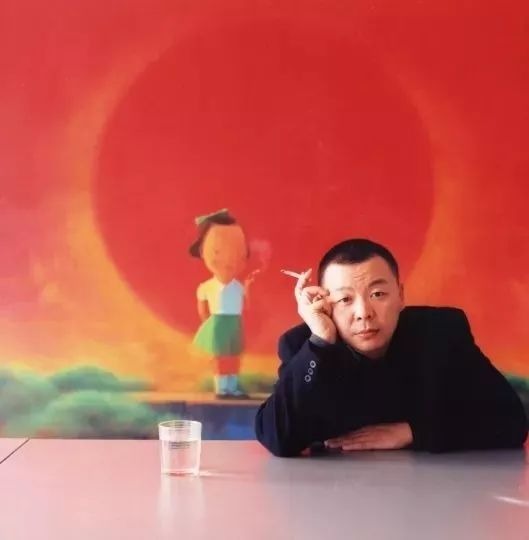

艺术家刘野

刘野 寂寞的海 丙烯和油彩 70 x 200cm 1995

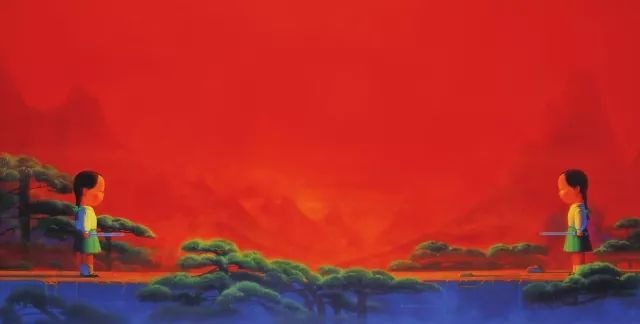

刘野 剑 丙烯和油彩 180 x 360cm 2002

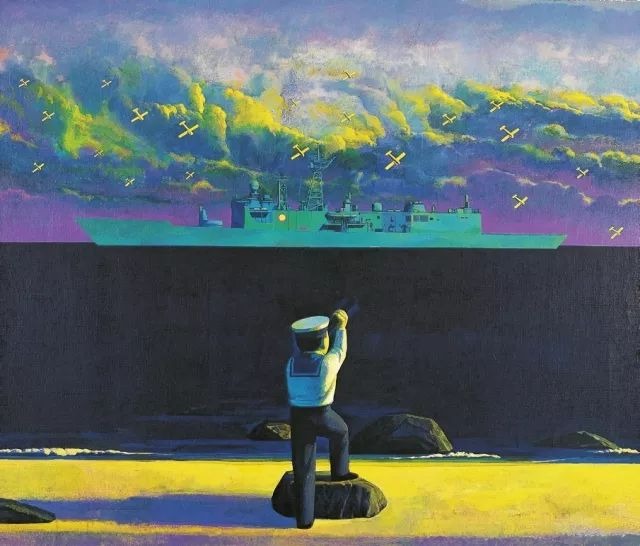

刘野 旗舰号140 x 120cm 丙烯和油彩 1997

刘野 海的沉默 丙烯和油彩 90 x 100cm 1996