以绘画的视觉形式解读《红楼梦》

文/赵文溱

摘要:自《红楼梦》成书一来,对《红楼梦》的研究,至今不曾间断。这里笔者以传统“红学”研究不同的视角试图从作为画家的曹雪芹、《红楼梦》中的绘画作品和《红楼梦》文本的画意这三个方面来谈及绘画与《红楼梦》的关系。《红楼梦》的作者曹雪芹有着极强的绘画功底,他用中国画的构图形式来“经营”《红楼梦》,有意识地从多侧面来刻画人物,展示文化积累的精彩画面。曹雪芹对绘画艺术在理论上有精深独诣的见解,他从美学的整体把握上创造出一部闪耀着多种艺术光彩的文学作品,使《红楼梦》不仅是一部文学巨著,更是一幅令人百看不厌的画卷。

关键词:红楼梦 绘画 曹雪芹

《红楼梦》是一部博大精深的古典文学名著,堪称干古奇书,作品问世于清乾隆时代,写于曹雪芹凄凉困苦的晚年。中国现代伟大的文学家鲁迅曾说:“自《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都被打破了。”笔者认为《红楼梦》采用浪漫与写实相结合的手法,整个文本的写作带有一些绘画理论及技法的倾向。透过这部百科全书般的著作可以看到曹雪芹与绘画的密切联系。曹雪芹将传统的绘画理论、构图、色彩等巧妙地运用于小说的创作之中,使小说增添了更多诗的意境、画的韵味,在中国小说史上能与之比肩者不多。

一 作为画家的曹雪芹

《红楼梦》的作者曹雪芹(1715? ~1763? ),是我国著名的现实主义作家。不但是中国最伟大的文学巨匠,同时也是一位才华横逸的画家。他喜绘突兀奇峭的石头。对画论、画史、绘画技法等都有深入的研究。笔者认为,他在小说的创作中融入了许多绘画的因素,从而使《红楼梦》像一幅绘画长卷,引人入胜;也使这部文学巨著具有可从多视角欣赏的可能。

- 曹雪芹的绘画背景

曹雪芹生活在清康熙晚期和雍正乾隆早期王朝交替的年代。祖籍辽阳,先世原是汉族,后为满洲正白旗“包衣”人。清以武力占中原,威慑四邻后,继倡文教笼络士人。国初,承明代画院遗制,设如意馆,以兴画史。在政府的推动下,形成了清代民间与宫廷绘画的鼎盛。这些都应该影响到了来自钟鸣鼎食之家的曹雪芹。曹雪芹的家世十分显赫。据载:

“曹雪芹的曾祖曹玺任江宁织造。曾祖母孙氏做过康熙帝玄烨的保姆。祖父曹寅做过玄烨的伴读和御前侍卫,后任江宁织造,兼任两淮巡盐监察御使,极受玄烨宠信。玄烨六下江南,其中四次由曹寅负责接驾,并住在曹家。曹寅病故,其子曹顒、曹頫先后继任江宁织造”。

曹雪芹自幼生活在这样一个及具文化底蕴的贵族世家中,从小受到中国传统文化的熏陶。在这良好的传统文化背景中,琴、棋、书、画是有深厚底蕴的。而曹雪芹所处的时代,绘画理论正极其兴盛,当时出现了许多著名的画记,如康熙年间笪重光《画荃》、周亮工《读画录》、王概《芥子园画传》、石涛《苦瓜和尚语录》等等,这些都是中国绘画理论的重要著述。在此背景下,因而我们可以推测,曹雪芹对传统绘画的画理和技法是相当熟悉的,正因为如此,他才会把他对中国绘画的理论与技法的理解付诸于《红楼梦》的写作中。我们可以从书中所讨论的绘画理论与绘画作品中看到曹雪芹对中国传统绘画的造诣。这些因素的存在形成了《红楼梦》视觉解读性的可能。

- 能诗善画的曹雪芹

有资料表明,曹雪芹不但是一位著名的文学家,也是一位颇有造诣的画家。曹雪芹能诗善画的事实可以从其友人的描述中窥见一斑。他的友人敦敏在《赠芹圃》诗集中有“卖画钱来付酒家”的句子、同时在《题芹圃画石》诗云:“做骨如君世已奇,嶙峋更见此支离;醉余奋扫如椽笔,写出胸中块垒时。”描写了曹雪芹作画所体现的铮铮傲骨。而另一位友人张宜泉,在《春柳堂诗稿》中,有《题芹溪居士》一诗,诗前小序云:“姓曹名菇,字梦阮,号芹溪居士,其人工诗善画。”这些都证实了曹雪芹的善画。胡适在1921年发表 《红楼梦考证》中也证明了“ 曹雪芹是曹寅的孙子,生于极富贵之家,身经繁华绮丽的生活,又带有文学与美术的遗传与环境。他会做诗,也能画。和“曹雪芹继承了祖父曹寅的文才艺事,于琴棋书画、诗词歌赋无所不通。”这些资料表明曹雪芹在绘画方面的造诣。而且在当时,曹雪芹几乎作为画家的名气比作为文学家的名气更为大些。

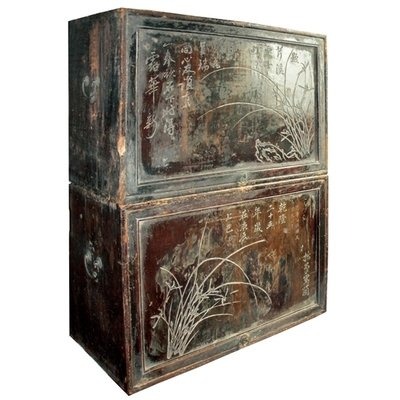

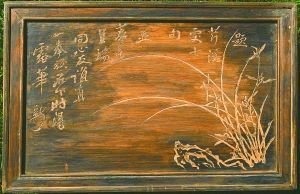

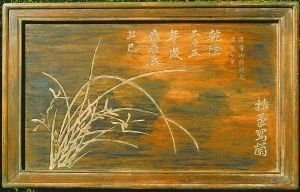

长期以来的研究者几乎都未见过曹雪芹的绘画原作,直到在近代人们才发现一幅目前被认为是曹雪芹亲作的名为《拙笔写兰》的画,此画作于曹雪芹的妻子所使用的一个木箱上,据说是曹雪芹献给以兰自比的妻子(据考证,曹雪芹的妻子的名字带兰字)。

画面表现的是一拳半露身姿的卑微的顽石,匍伏于茂密舒展的兰花之下,显示出一种宁静的心境。此时的顽石,与雪芹以往所画的“傲骨嶙峋”之态迥异,这也许是作画者被爱情所陶醉的一种自我写照。

(曹雪芹妻子使用的箱子上面曹雪芹的兰花图)

这是笔者发现的据说是曹雪芹画作的唯一真迹。此画也许是一幅随心之作, 用作画提诗的方式赞美他的妻子。但经仔细查阅很多相关资料后,发现这些资料均未提及用印的情况。是否曹雪芹认为在箱子上的画不用印或者原本有印而因众多原因现在看不到印等也未可知,不过这些都只是猜测而已,无实证可考。

不仅如此,也有史料证明曹雪芹不但是一位伟大的画家, 还是一位鉴赏家和画评家。据载:

“曹雪芹有一部《废艺斋集稿》及其附录《瓶湖懋斋记盛》残文传世。该附录前半篇为孔祥泽抄录的《红楼梦》 原文,后半篇则是孔祥泽根据记忆写成关于曹雪芹生活事迹的白话文。在后半篇中记述了乾隆二十三年,爱新觉罗.敦敏请曹雪芹、董邦达为两幅画《如意平安图》和《秋葵彩蝶图》鉴定的经过。两幅画被曹雪芹鉴定后,为乾隆皇帝收藏。”

虽然这些资料至今尚有争论,但至少我们看到作为画家的曹雪芹的踪迹。

二 《红楼梦》中的绘画作品

曹雪芹与绘画的诸多联系,在《红楼梦》文本著作中也可以寻觅到一些踪迹。《红楼梦》中提到绘画作品的章节,约有十几处之多。其中最为突出的有以下两处:

其一:在第五回《游幻境指迷十二钗》中除了贾宝玉在太虚幻境金陵十二钗正副册中所见的画外,还有两处写到房中悬挂的书画。当时贾宝玉正在东府会芳园游玩,茶酒过后,感到疲倦,欲睡中觉,秦氏带他到上房时,宝玉抬头看见一幅画贴在上面,其故事乃是《燃藜图》,随后又随众人来到秦可卿的房中。看到秦可卿房中壁上也有一幅画,是唐伯虎的《海棠春睡图》。值得一提的是:

曹雪芹的祖父曹寅(字子清),家里就有一幅唐伯虎画的美人图。清蒋景祁《瑶华集》卷五有《临江仙》一词.题曰《为曹子清题唐寅美人图)》,不知此图是不是与“海棠春睡”有关,也许曹雪芹是见到过唐伯虎的这幅画,也许曹雪芹与唐伯虎画的《海棠春睡图》是否真有某些渊源。

其二:在第四十回探春房间中悬挂着宋代大画家米芾的《烟雨图》。书中写道:

“这三间屋子并不曾隔断。当地放着一张花梨大理石大案,案上垒着各种名人法帖,并数十万宝砚,各色笔简,笔海内插的如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊,插着满满的一囊水晶球儿的白菊。西墙上当中挂者一幅米囊阳的《烟雨图》,左右挂着一幅对联,乃是颜鲁公墨迹,其词云:烟霞闲骨格,泉石野生涯。”

此外,《红楼梦》中还有多处关于画的描写,如第三回写荣国府堂屋中的陈设和悬挂的中堂:“待漏随朝墨龙大画。”第五回贾宝玉梦中看到的“金陵十二钗”正副各册的画,第五十回芦雪庵联诗,凤姐等人提到贾母屋里挂着的明代大画家仇十洲画的《雪艳图》等等。

以上曹雪芹提到的绘画作品,对本身的内容以及技法水平风格特点等,虽未作描绘和评论,但在小说情节中所提及,确实起到了烘衬环境气氛和刻画人物性格的作用。

曹雪芹在《红楼梦》中列举到的宋代画家米芾的《烟雨图》,明代画家唐伯虎的《海堂春睡图》,以及仇十洲的《雪艳图》等。这几位大画家,都是当时著名的大画家并且曹雪芹所描绘的绘画题材正是他们画技最为精妙之处。如米的山水、唐之仕女及仇的烟南云山。虽然遍翻这几位画家的资料,至今也未查出他们这些作品的存在。是否曹雪芹在世时曾目睹过这些画作,也有可能。当然这些作品也可能是虚构以符合小说情节发展的需要。至此却能说明曹雪芹对绘画的精通,在小说的创作中对绘画作品的运用信手拈来。

三 《红楼梦》文本的画意

阅读《红楼梦》文本,如同欣赏一幅徐徐展开的绘画长卷。《红楼梦》中不少情节的描述极具绘画性。

- 如绘画构图般的场景描写

在《红楼梦》中,作者善于经营位置、取象寄情,以画家特有的对构图美的刻意追求,精心描绘了一幅幅人物与背景协调映衬,意境深远的单人、双人或多人的仕女图。这些精彩画幅的描绘,本是《红楼梦》情节中的一个小小场景,但它们特有画面韵味,让人产生联想,从而获得一种观画式的审美享受。

如红楼梦中第五十回“芦雪庭争联即景诗”:

贾母笑着,搀了凤姐的手,仍旧上轿,带着众人,说笑出了夹道东门。一看四面粉妆银砌, 忽见宝琴披着凫靥(fu ye)裘站在山坡上遥等,身后一个丫环抱着一瓶红梅……众人都笑道说就像老太太屋里挂的仇英的《双艳图》。

书中提到贾母房中的“双艳图”乃借仇十洲仕女画秀雅纤丽的特点而托名,实际上仇英传世之作并无此画。人们看到这幅画,可能领略到贾府的富贵高雅气象,可以体验到少男少女们那纯洁的情感。这里采用绘画的构图来布局宝琴与宝玉的位置及环境的映衬,比起单纯的文字描述,更能直观地激起人们的视觉联想,有着更丰富的内蕴,需要读者细细品味。其绘画意味也显得更浓郁。

类似的像第六十二回<憨湘云醉卧芍药祁茵>:

众人见湘云卧于山石僻处一个石凳子,业经香梦沉酣。回面芍药花飞了一身,满头满脸衣襟上皆是红香散乱,手中的扇子在地下,也半被落花埋了,一群蜂蝶闹穰穰的围着她,又用鲛帕包芍药花瓣枕着。

这是浓墨重彩描绘的一幅芍药春睡图。这是作者精心描绘的一幅情境融洽、意趣盎然的图画,这一情节描述极具视觉想象力,以致于使后来的许多画家以此为题材,反复描绘仍觉意犹未尽。

像这一类的描绘我们在《红楼梦》中可以经常看到,如黛玉葬花、宝钗扑蝶都是构图精美的单人仕女图,给人一种曹雪芹在创作小说的同时准备想画仕女图的错觉。而宝玉为平儿理妆、为香菱借裙、为麝月篦头和湘云给宝玉梳头、妙玉给他献茶等则是以宝玉为中心的多幅双人图。这些情致深远的画幅,表现出作者对天真无邪的少男少女的虔诚礼赞。作者带着一种圣洁的情感,将一幅幅值得永远纪念的单人或双人图精心修饰描绘。其中有美丽的画面,也有凄美的画幅。丰富其绘画的语言,也是文本的丰富与发展。

红楼梦中人物语言也充分体现曹雪芹对绘画的见解。如在第四十二回中,描述了宝钗,惜春,宝玉,黛玉等人研究完成贾母交给惜春画大观园全景图时番番议论。作者通过宝钗之口,抒发了自己对绘画艺术的真知灼见。这大段的关于绘画的描述为《红楼梦》一书增添了更多艺术风采。

宝钗道:如今画这园子,非离了肚子里头有几幅丘壑的才能成画。这园子却是像画儿一般,山石树木,楼阁房屋,远近疏密,也不多,也不少,恰恰的是这样。你就照样儿往纸上一画,是必不能讨好的。这要看纸的地步远近,该多该少,分主分宾,该添的要添,该减的要减,该藏的要藏,该露的要露。先起个稿子,再端详斟酌,方成一幅图样。第二件,这些楼台房舍,是必要用界画的。一点不留神,栏杆也歪了,柱子也塌了,门窗也倒竖过来了,阶矶也离了缝,甚至于桌子挤到墙里去,花盆放在帘子上来,岂不倒成了一张“笑话”儿了。第三,要插人物,也要有疏密,有高低。衣折裙带,手指足步,最是要紧,一笔不细,不是肿了手就是瘸了腿,——染脸撕发倒是小事。依我看来竟能的很。"

从这番议论可看到曹雪芹受传统画论影响的痕迹。宝钗的见解正符合历代画论中关于构图的评议。如唐代张彦远《历代名画记》提出“经营位置,画之总要”。又如南齐谢赫在《古画品录》也提出要重虚实、重疏密,写胸中之丘壑,这正是宝钗所论的中心。再如李成在《山水诀》中有“先立宾主之位,然后穿凿景物,摆布高低”等才能其远近,疏密,主宾,藏露之致。所以剪裁增删,正如宝钗所说:“照样儿往纸上一画必是不讨好的”,这正是关于中国传统山水写景的构图法的议评。

- 色彩中的《红楼梦》

着色赋彩是绘画艺术的一个重要方面,作为画家的曹雪芹对色彩特别敏感,只要稍微留心,就会在小说中发现作者这方面的突出成就。以色写情,乃是曹雪芹刻画小说人物形象的一大特色。下面试从具体形象入手,对其以“色”传“情”的设色艺术作一粗浅讨论。

第三十五回“黄金莺巧结梅花络”,作者借宝钗的丫鬟莺儿之口,发表了一番色彩搭配的妙论:“大红的须是黑络子才好看的,或是石青的才压的了颜色”。“松花配桃红”,“葱绿、柳黄是我最爱的。”这是莺儿谈为汗巾子打络子,至于给宝玉佩带的那块通灵宝玉打络子,宝钗自有她的高见:“若用杂色断然使不得,大红又犯了色,黄的又不起眼,黑的又过暗。等我想个法儿:“把金线拿来,配着黑珠儿线,一根一根的拈,打成络子,这才好看”。几百年前宝钗主仆这一番议论完全符合现代色彩学原理,从这里也可以见出曹雪芹对色彩的讲究。

第三十七回,宝玉叫人给探春送鲜荔枝,一定要用缠丝白玛瑙碟子,当袭人埋怨:“家常送东西的家伙也多,巴巴的拿这个去。”晴雯回答:“我何尝不也这样说。他说这个碟子配上鲜荔枝才好看。我送去,三姑娘见了也说好看,叫连碟子放着,就没带来。”在这里我们可以想象鲜红的荔枝,配上雪白的盘子,色彩是何等明艳。

在第四十二回中,描述了宝钗,惜春,宝玉,黛玉等人研究完成贾母交给惜春画大观园全景图时番番议论。宝钗对大观园图的制作又提出了具体制作方法:“配这些青绿颜色,并泥金泥银。”这是典型的工笔金碧山水的颜料和制法。然而宝钗又老道地介绍了颜料的准备和过程。“你们也得另拢上凤炉子,预备化胶,出胶,洗笔,还得一个粉油大案,铺上毡子。”等等,惜春道:“我何曾有这些画器?不过是随手的比画画罢了。就是颜色,只有赭石,广花,藤黄,胭脂这四样,再有不过两支着色的笔就够了。”惜春画写意的工具颜料比画工笔楼台要少得太多了。惜春讲的所用四种颜色的确是写意画的传统着色。

第五十三回写精于刺绣的姑苏女子慧娘所绣的绣屏时指出:凡这屏上所绣的花卉,皆仿的是唐、宋、元、明各名家的折枝花卉,故其格式配色皆从雅、本来非一味浓艳匠工可比。这里道出了作者喜素雅,恶浓艳的审美趣味。他亲身经历过世家大族的豪华生活,最看不起暴发户们为了摆阔而故作“富丽俗套”。自明末董其昌等以南北宗论山水画,崇尚文人画中表现的“士气”,鄙薄行家画的“匠气”,对画坛产生了重大影响。尊崇古雅幽淡的意趣,优弃俗恶浓艳的格调,这种审美倾向贯串在全部《红楼梦》中。

(三)《红楼梦》中的画理

曹雪芹在《红楼梦》中通过多种方式谈到他对传统绘画理论的见解。如文章第二回曹雪芹写贾雨村与冷子兴谈话。

雨村到:“天地人....清明灵秀,天地之正气,仁者之所秉也....置于万万人之中,其聪俊灵秀之气,则在万万人之上;其乖僻邪谬不近人情之态,又在万万人之下....如前代阮籍,嵇康,顾虎头.....近日之倪云林,唐伯虎,李龟年....此之易地则同之人也”

这些说法在传统绘画中可以找到朔源,像置之于万万人中,其聪俊灵秀之气,则在万万人之上....这种类似天才论的色彩,认为绘画非般人所能,我想可以从唐代张彦远在《历代名画记》中就指出的自古善画者,莫非衣冠贵胄、逸士高人,振妙一时,传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能也观点中找到根据。在这里曹雪芹抛弃了张彦远关于高低贵贱的士大夫偏见,强调画家必须胸怀大气而且聪颖善悟,不计较于名利追逐,痴迷艺术,往往行为怪诞乖张,不为世人所理解,常被人视为怪癖邪谬。这些看法当我们联系清中叶在画坛中异军突起的黄慎、金农等所谓“扬州八怪”的时候,则会看出这也是符合当时绘画风格发展实际的。

第十七回 〈大观园试才题对额〉中,宝玉随贾政等观赏稻香村时有一段议论: “此处置一田庄,分明见得人力穿凿而成。远无邻村,近不负郭,背山山无脉,临水水无源,高无隐寺之塔,下无通市之桥,峭然孤出,似非大观。争似先处有自然之理,得自然之气,虽种竹引泉,亦不伤穿凿。古人云‘天然图画’四字,正畏非其地而强为地,非其山而强为山,虽百般精而终不相宜。”在这里,我们可以看出作者强调绘画要师法造化,有自然之理,得自然之气的画风,这显然继承了道家崇尚自然,倡导天工天趣,主张浑朴天成,反对人为地矫揉造作。

第三十八回宝钗《画菊》诗中间四句道:“聚叶泼成千点墨,攒花染出几痕霜。淡浓神会风前影,跳脱秋生腕底香。”这是《红楼梦》中涉及绘画的一首诗作,其中“神会”、“跳脱”二词道出作者的绘画传神观念。自东晋顾恺之提出“传神写照”以来至宋苏轼更重视传神,轻视形似。他提出:“论画以形似,见与儿童邻;赋诗必此诗,定非知诗人。”此后,遗貌取神成为文人写意画的精髓。这里的“神会”即画家根据自己的独特领悟,从整体上充分把握描绘对象的内在精神,再形之于画,以追求神似,而不拘泥于一枝一叶的形似。“以神为主者,形而从利;以形为制者,神从而害。”而“跳脱”,即画家在摄取表现对象之神会的基础上,率性挥洒,描绘出鲜活灵动的形象,并借以寄托超乎笔墨之外的怡情雅趣。这种不以形似为极致更追求活脱传神的见解,可以看出曹雪芹受历代画论的影响同时遵循了当时的主流更重传神的观点。

综上所述,可以看出曹雪芹对绘画理论及技法方面的精通,难怪乎,一部《红楼梦》让那么多人望其项背,叹为观止!《红楼梦》的确犹如一幅又一幅应接不暇的优美的画卷,而选择从绘画的角度来欣赏这部《红楼梦》的确不失为一种新的解读方式。诚然,要解读一幅幅绘画作品离不开其自身构成的一些基本要素,而曹雪芹则以一种专业详实的思想语汇,将传统的绘画理论、构图、色彩,和画迹的追踪(即师承)等关系巧妙地用于小说创作,不仅为小说增添了更多的诗的意境,同时还蕴涵着画的无限韵味,令人身临其境,其乐无穷。一部卷帙浩瀚的纯文字性文学巨著却可以给人以耳目一新的 “视觉形式” 语言的方式来解读,曹雪芹实在是做了一件让无数小说家汗颜,让无数职业画家汗颜的事!这在中国小说史上是一大创举,这在中国绘画史上更是前无古人后无来者。而在其中,各种人可以看出与自己相关东西的见解。正如孟祥中在《谈红楼梦的艺术特色》一文指出:一部小说贵在对生活进行了精工雕琢而不露蛛丝马迹,经得住千万人的咀嚼赏鉴。贵在含蓄,言有尽而意无穷,透过纸见真情。“这正是 《红楼梦》所呈现出来的艺术特色。

20211104 12:49:31

东施效颦。

0 回复 查看 0 回复

阿依古丽: 20211102 22:55:42

红学新视角,一篇美学佳作,受益良多。

2 回复 查看 0 回复