海子的思与言之途

“那是春天,树林飞向它们的鸟”[1]——保罗•策兰

海子(1964—1989),本名查海生,安徽安庆人,出身于传统的农民家庭,1979年,只有15岁的海子考入北大法律系,在大学期间开始诗歌创作,1983年毕业后分到位于北京昌平的中国政法大学任教。1989年3月26日,赴山海关卧轨自杀,年仅25岁。他在遗书中写到“我的死与任何人无关”。

在生前不到七年的时间里,海子以惊人的创造力,写下了大量的诗歌、剧本和其它文字。在海子死后,在青年读者和大学生中很快兴起了“海子热”。海子的诗还对众多的年轻诗人产生了影响。海子成为“青春偶像”,成为一个“神话”。同时,“诗人之死”在诗歌界、文学界也成为一个话题。海子充满激情和天才的诗,还有他那自我选择的死,成为一个谜。

因为海子那些书写麦地的诗篇,海子死后很快被人们称为“麦地诗人”(还有人称他为一个叶赛宁式的“最后的浪漫主义乡村抒情诗人”)。的确,海子的诗中出现最多的就是麦子和麦地,麦子的光芒在他的语言中闪耀。海子,正如有人所说,正是通过麦地“找到了自身生命与大地的对应关系。”[2]

但如果我们的感受仅仅停留于此,我们还不能进入到海子诗歌的本质层面,也无法理解他在后来的诗中所体现的惊人进展和深化。

海子并不是一个表面意义上的乡村诗意的描绘者。这首先是一个从生命的内部来承担诗歌的诗人。这正如他自己所表白:“对我来说,四季循环不仅是一种外界景色,土地景色和故乡景色。更主要是一种内心冲突、对话与和解”。[3]也可以说,使他走向诗歌并被诗歌紧紧抓住的,首先是他生命内部的那些最内在的痛苦和孤独。在《眺望北方》一诗中,诗人在七月的大海边展开对自身命运的眺望,诗中充满了“我在岩石上凿出窗户/眺望光明的七星”这类奇异的想象,但使这首诗获得深刻感人的生命力的,更在于这样一个结尾:“我的七月萦绕着我,像那条爱我的孤单的蛇——它将在痛楚苦涩的海水里度过一生”。

正是这个比喻,使一首眺望远方、充满奇思异想的诗没有流于空泛,而是在骤然间具有了痛苦的深度。

此外,也许更重要的是,海子的诗还需要放在他那个时代即上个世纪80年代特有的精神和文化氛围下来读解。80年代是一个荒凉的、从漫漫长夜中醒来的时代,是一个富有诗的冲动和精神诉求的时代,是一个在文革的废墟上重新为生存寻找根基的时代。海子的诗正是这样一个时代的产物,他把它的痛苦和寻求,把它的精神冲动和诗歌狂热都体现到一种令人惊异的程度。这就是诗歌界许多人都讲过的一句话:80年代(的诗)到海子为止。

正是在这样一个深切意识到自身贫乏的时代,里尔克、荷尔德林、海德格尔的诗与思找到了海子那一代人。正是在这样一个时代,海子被“选中”,成为一个以诗为生命和全部信仰的诗人,一个不惜代价进入到存在的本质层面进行追问的诗人。因此他的诗,虽然从多方面来看,都出自他自幼所接受的“农耕文明”的养育,但却和传统的诗意有了质的区别。即使他的土地诗篇,也正如他自己所说“与危机的意识并存”,[4]它已由叶赛宁式的乡村抒情转向了现时代意义上的思与诗,它融合了生命的苦痛、对贫乏的意识和一种信仰冲动:

麦地

别人看见你,觉得你温暖,美丽

我则站在你痛苦质问的中心

被你灼伤

我站在太阳,痛苦的芒上

——《答复》

这就是海子的诗歌自白。不进入这个“痛苦质问的中心”,海子就无法把他的“麦子”变成中国的“向日葵”。

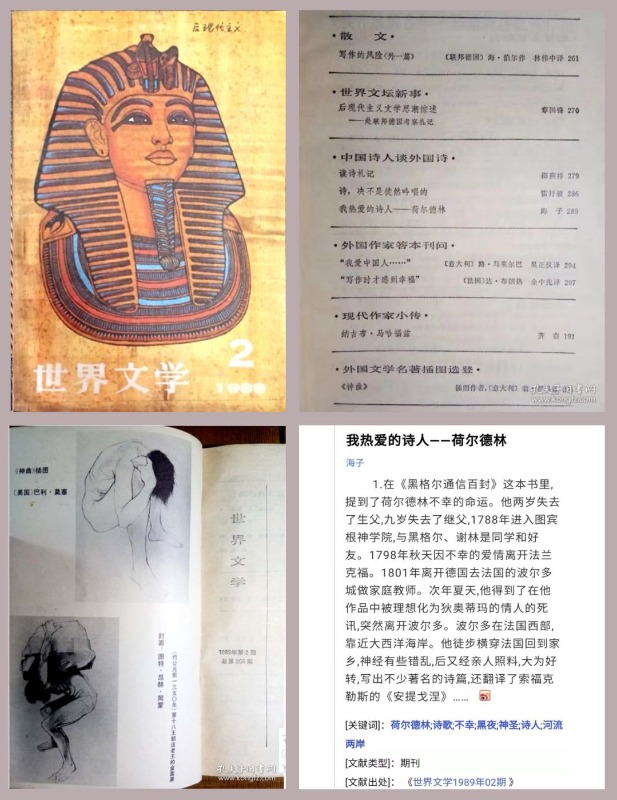

海子的诗学绝笔《我热爱的诗人——荷尔德林》,由王家新具体约稿,《世界文学》1989年第2期刊发。1988年10月底,《世界文学》编辑刘长缨请王家新为他们的“中国诗人与外国诗”栏目写稿并代为组稿,王家新首先约了西川和海子,西川寄来了《庞德点滴》,刊发在《世界文学》1989年第1期,海子也很快从昌平寄来了这篇文章(写作时间是1988年11月16日),王家新看到文中充满了一些语言破裂的迹象,如“这个活着的,抖动的,心脏的,人形的,流血的,琴”,如“诗,和,开花,风吹过来,火向上升起,一样”,等等,特意告诉刘长缨这不是语法错误,这是诗人有意这样写的,请一定照原文刊发。该文后来一字不动发表于《世界文学》(双月刊)1989年第2期。在这之前,王家新也告诉了海子这个消息,但他没有再回信,很可能,那时他已将一切置之度外了(作者注)。

正因为如此,所以海子最终会在世界上的所有诗人中挑选了荷尔德林[5]。在他离世前不久写下的诗学绝笔《我热爱的诗人——荷尔德林》中,他这样写到:“荷尔德林创作的自由节奏颂歌体诗,有着无人企及的令人神往的光辉和美,虽然我读到的只是其中几首,我就永远爱上了荷尔德林的诗和荷尔德林”。

正因为荷尔德林这样的先驱,海子“流着泪迎接朝霞”,进入了另一重境界。在他最后留下的那一批诗篇中,他不仅完全摆脱了对乡村诗意的表面化的迷恋,也从在这之前的对“史诗”或“大诗”的狂热中摆脱了出来,“热爱风景的抒情诗人走进了宇宙的神殿。风景进入了大自然,自我进入了生命”(《我热爱的诗人——荷尔德林》),而且,姑且如是说,在死亡的召唤下,他愈来愈深入地进入到了他精神内部的那些艰难命题之中。这使他的诗带上了一种中国诗歌中很少出现的令人颤栗的诗性力量。

的确,荷尔德林的存在对于海子是一个标志。他从他那里不仅感到了“令人神往的光辉和美”,同时也深切感到了时代的贫乏和神的缺席,感到了自身文化传统中致命的匮乏。他在《太阳》一诗中这样痛切地说“汉族的铁匠打出的铁柜中装满不能呼喊的语言”。他在《土地》一诗中还这样写到:“神祗从四方而来,往八方而去/经过这座村庄后杳无音信”。有的学者敏锐地揭示了其隐喻意义,说这个村庄“它的名字叫中国”,在这样一个村庄里:“‘神’早早被悬置起来,括进括号,虽然人们不时走到人的边缘与神照面”;“汉语世界是一个‘天地人’的三维世界,在此,没有神的容身之地。”[6]

这一切,构成了海子中后期诗歌的最主要的精神背景。这一切,加深了他的孤独和绝望,但也加倍地激起了他燃烧自己,以诗来燃起生命的圣火的意志和决心。在对自身文化传统进行追问的同时(“一只空杯子内的父亲啊/内心的鞭子将我们绑在一起抽打”,《八月之杯》),他曾全力以赴他心目中的“真正的史诗”,这就是他作于1985—1988年间的七部长诗《太阳•七部书》。在80年代那种特有的“意义重建”的时代精神氛围下,这不仅是一次属于他个人的对“伟大的诗歌”的壮烈冲刺,它体现了那个时代最令人惊异、最“疯狂”的诗歌冲动。

“中国当代实验诗选”(唐晓渡王家新编选,1987),海子的一组诗及“诗人的话”也都是王家新具体约稿和编选。这本诗集比较早,影响也更大。

对海子的这些长诗(它们其中有些并未完成),人们一直有着不同的评价。海子本人对它们的态度可能也比较矛盾,一方面他认为他能“留下来”的就是这部心血浇铸的力作,另一方面,他也有某种失败感或无力之感,他甚至想将其中的《太阳•断头篇》毁掉。高度评价《太阳•七部书》的,是骆一禾这位现代诗歌的义士。而一禾之所以如此,除了其他的原因外,也正在于他怀有与海子相呼应的宏伟壮烈的诗歌抱负。

这里不拟对海子的长诗进行具体评价。我想说的是,《太阳•七部书》(包括海子阐述他这种诗歌抱负的《诗学:一份提纲》),不仅是海子,也是一个不复再现的诗歌时代留给我们的一份重要遗产。我们不可能绕开它们。虽然它们过于庞杂,有不少章节和句子也显得过于空洞,它们却是一次真正惊人的诗歌迸发;或者说,虽然在今天看来它们缺乏应有的艺术限度意识,它所显示的诗歌抱负过于虚妄,它们让诗歌承载了过多的思想、精神和文化的东西,但这就是那个时代。在那个时代,做出这样追求的远不止是海子一人,在他之前,有杨炼、江河的影响一时的现代史诗,在他同时代诗人中,有四川诸诗人的文化大诗,在他身边的朋友中,有骆一禾的《世界的血》和西川的《远游》。的确,这是一个如欧阳江河所说的“除了伟大别无选择”[7]的诗歌时代。在此意义上,可以说正是那个时代借海子的手写下了这部《太阳•七部书》。

但在我看来,真正让海子不朽、并具备了“经典”意义的,是他“史诗之后”也即在他死前的那一年内写出的一批抒情诗。而这有赖于他从在这之前的“燃烧”和“冲刺”状态走出。作于1985——1988年6月1日的《太阳•诗剧》的开头和结尾都是这样一句诗:“我走到了人类的尽头”。而“走到了人类的尽头”的诗人“忍受着烈火/也忍受着灰烬”。正是在这种对“灰烬”的忍受中,海子日趋生命和诗歌的奥义。这使他不再从个人的雄心中讲话,而是让“思”走向他自己。[8]他也不再是那个在他以前的诗中频频出现的“王”了,而是一位忍受着他自己的泪水和孤寂的诗歌赤子,一位无限变小了的、最终被他的神所收留的孩子。

也可以说,正是在对“灰烬”的忍受中,海子晚期诗中的诗性最终达到了一种如海德格尔所说的“澄明”。

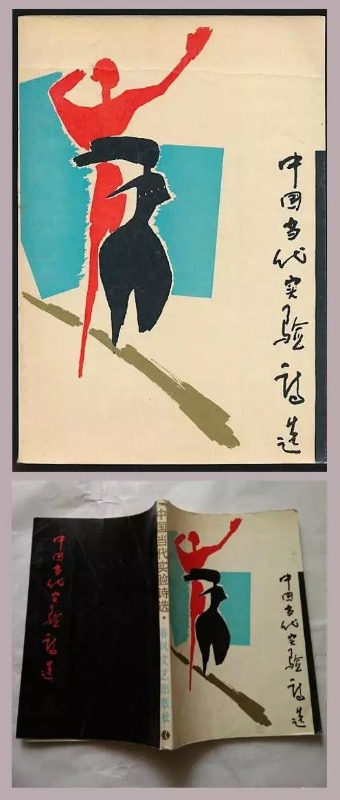

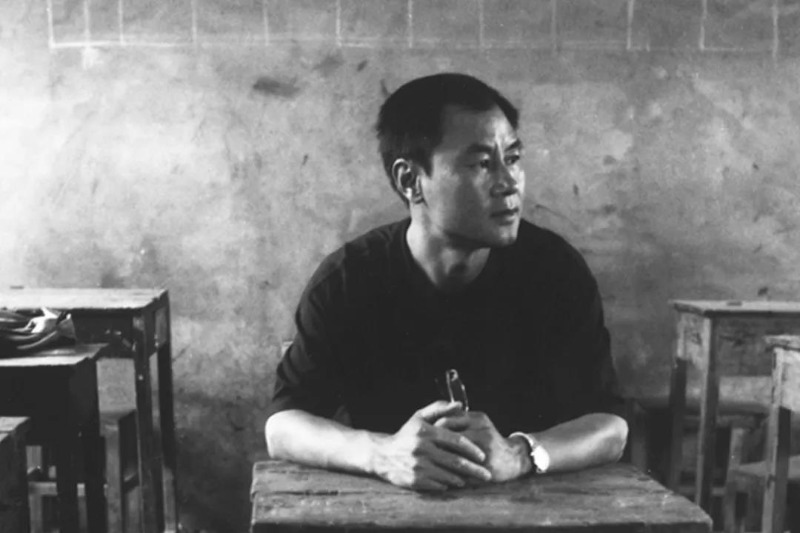

1988年夏海子第二次青海 西藏之行途中与藏族儿童留影(海子故居提供)

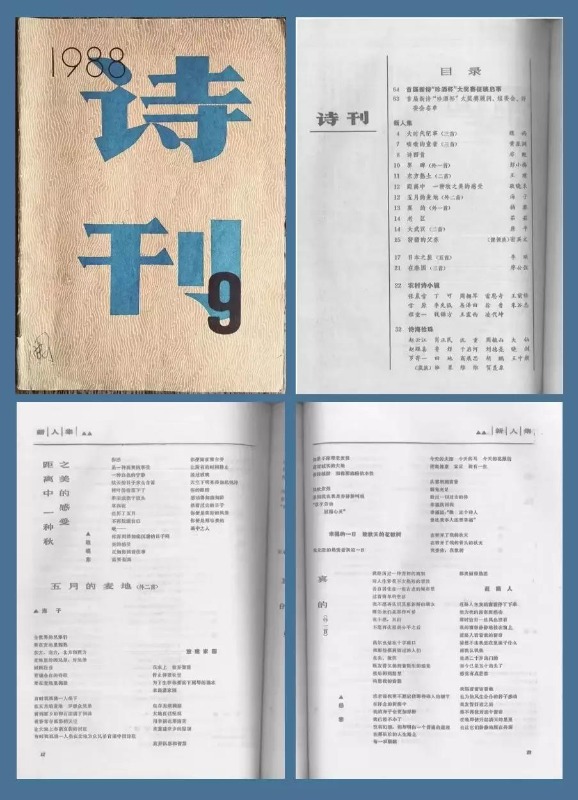

在海子逝世半年前,《诗刊》1988年9月号“新人集”栏目曾重点推出海子的《五月的麦地》《重建家园》《幸福一日 致秋天的花楸树》。这是海子生前在“诗刊”惟一发表的三首诗,责编为王家新。1988年夏天王家新代表诗刊社先请骆一禾参加了当年的青春诗会,那年夏天海子去青藏,王家新也给海子提前邀请过,请他参加第二年即1989年的青春诗会,当然,这一切都不可能实现了。(作者注)

1988年暑期的一次远游——青藏之行,对海子最后的创作有着非同寻常的意义。他的一批最为个人化、最优异的诗篇都是在此期间以及他从这次远游中回到北京昌平后写下的,如《日记》(1988年7月25日火车经德令哈)、《花儿为什么这样红》(1988年11月20日)、《面朝大海,春暖花开》(1989年1月13日)、《最后一夜和第一日的献诗》(1989年1月16日草稿,同月24日改)、(《黑夜的献诗——献给黑夜的女儿》)(1989年2月2日)、《黎明•之二》(1989年2月22日)、《四姐妹》(1989年2月23日)、《春天,十个海子》(1989年3月14日)。除了这些诗篇,还要包括他的诗学绝笔《我热爱的诗人——荷尔德林》(1988年11月16日)。

正是这些诗篇使海子从他的灰烬中永生。这些不朽的诗篇,不仅是一个诗人的天赋,也是一个时代的“诗性”的最深刻感人、也最令人惊异的表达:

一夜之间,草原如此深厚,如此神秘,如此遥远

我断送了自己的一生

在北方悲伤的黄昏的原野。

这是《花儿为什么这样红》的结尾。读它时,真如海子自己的诗所说“悲痛时握不住一颗泪滴”(《日记》)。一夜之间,草原和土地——那生存的根基、上苍对我们每一个人的赠予,已变得是如此深厚、神秘,而且——如此遥远!这里,诗人表达的已不仅是他个人的最深切的绝望,它带出了一个时代的哀音。

然而,用海德格尔的语言来表述,正是这种不在,使诗人听从了“在”的至高无上的“吩咐”。我曾在另一篇文章中专门解读过《最后一夜和第一日的献诗》,这是海子最令人惊异的诗篇之一。它体现了一个经历了至深悲伤与绝望的人、一个带着他自己的全部精神突围和创痛“走到人类的尽头”的诗人对神明启示的静候。该诗的结尾是:“今夜 九十九座雪山高出天堂/使我彻夜难眠”。天堂高不可问,而这九十九座无言的雪山甚至高出了天堂。对此,我们只能和诗人一起颤栗无言。

“最后一夜”与“第一日”,海子最后抵达到的,就是这样一个决定性的临界点。一种灵魂的乡愁把他带到了这里,然而,似乎还有另一种超出了个人的力量在把他往回拉。对此,我们来看那首著名的《面朝大海,春暖花开》。这首诗虽然并不属于海子最优秀的诗作,但它对我们了解海子这样的诗人必不可少。该诗一开始就表达了诗人“从明天起”改变自己生活的强烈意愿,这样的要回到热气腾腾的世俗生活的意愿让一般读者深感温暖、亲切,但我想只有很少的读者才会留意到诗的最后诗人以“我只愿面朝大海,春暖花开”这样的语气所做出的最终的抉择。的确,这样一个结尾来得有些突然,但却显出了诗人的“底色”。纵然在这首诗中诗人有着强烈真实的对人间幸福的憧憬,但他对诗歌的圣徒般的追求,却是很难与这一切共存的。也可以说,他肯定了世俗意义上的幸福,以他对生命和人性的全部体验,他也充分理解了它对人们的意义,所以他要为之祝福。只不过这种祝福,读到最后我们也明白了,是他在前往“大海”的路上对人们的祝福。他最终还是“不可救药”的。对这个“远方的忠诚的儿子/和物质的短暂情人”(《祖国,或以梦为马》)来说,他把祝愿留给了世上的人们,而他知道他自己既不可能获得这一切也不可能安心于这一切。因此他的目光再次朝向了大海。他最终要把自己献给的,仍是那种遗世独立的诗歌理想。

耐人寻味的还有诗中的一个短句:“幸福的闪电”。这个意象构成了这首诗隐秘的内核,甚至透出了海子整个诗歌世界的奥秘。一般人也许只有一个世界,即世俗生活的世界,但“幸福的闪电”这一隐喻却提示了还有着另一个世界。海子就生活在这两个世界之间。里尔克有诗云“因为生活和伟大作品之间 /总存在着某种古老的敌意”(《挽歌:为一位女友而作》);叶芝也这样写到“是生活的完美还是工作的完美,一个艺术家必须做出抉择”(《选择》)。海子一定熟知这些诗句。他最终选择了“工作的完美”,选择了自我牺牲,选择了以全部生命来承担一部“伟大作品”的命运。

中国历代诗歌中,自屈原以来,“入世”与“出世”之间的矛盾也一直存在着。在苏轼的《水调歌头》中,诗人在中秋“大醉”之后,在壮志难酬、命运多艰的心境下把酒问天,一时间顿生“我欲乘风归去”的出世之想;请注意,这里用的是“归去”而不是“离去”,这意味着在诗人看来他本来就是从另一世界来的!但是,“归去”是不可能的,他注定要留在这个尘世中承受。在沉痛和无奈中,他唯一能做的,是留下“但愿人长久,千里共婵娟”这样的祝愿。

从海子的这首诗尤其是诗的最后部分,我们显然也听到了这种古老的回音,也隐含着生命的矛盾和两难。不过,比起那些“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”的诗魂们,海子更多了些“独自前往”的勇气。他跨越了一个宿命般的临界点,义无反顾地把一种灵魂的乡愁和信仰冲动带入了一个贫乏时代的诗与言中。他的诗,在“最后一夜”与“第一日”之间,在本土文化困境与召唤着他的一切之间,带上了一种精神突围的意义。他的诗,构成了中国诗歌史上最罕见的一道景观。

在海子逝世半年前,《诗刊》1988年9月号“新人集”栏目曾重点推出海子的《五月的麦地》《重建家园》《幸福一日 致秋天的花楸树》。这是海子生前在“诗刊”惟一发表的三首诗,责编为王家新。1988年夏天王家新代表诗刊社先请骆一禾参加了当年的青春诗会,那年夏天海子去青藏,王家新也给海子提前邀请过,请他参加第二年即1989年的青春诗会,当然,这一切都不可能实现了。(作者注)

现在,我们再回到麦子与麦地。我们看到,在海子“史诗以后”的诗中,麦子与麦地依然多次出现,但它们已和“昨天”的麦子与麦地不可同日而语了,请看海子临死前一个月零三天写下的《四姐妹》:

荒凉的山岗上站着四姐妹

所有的风只向她们吹

所有的日子都为她们破碎

空气中的一颗麦子

高举到我的头顶上

我身在这荒芜的山岗

怀念我空空的房间,落满灰尘

…………

在“人类的尽头”,海子只剩下“空气中的一颗麦子”了。这就是他的所有。他也不需要更多。这是他的“绝望的麦子”,但也超出了绝望。这就是“昨天的大雪,今天的雨水,明日的粮食与灰烬”。这不仅是他对他爱过的四姐妹发出的唯一信号,也是他对他的神的唯一奉献。

他写的是他生活中的致命性的缺席,但我们读来又分明感到一种精神的“在场”。他的全部痛苦和灵魂本身的颤栗,就化为这样一颗空气中的麦子。

海子的诗,岂止是诗!他带来的是我们生命中和我们这种文化环境中最缺乏的东西。

令人寻思的还有“高举”这样一个动词。是谁把“空气中的一颗麦子”高举到诗人头上?是诗人自己,还是一只看不见的手,甚或是“空气中的一颗麦子”自身?

麦子,这喂养了一代代中国人的食物,最终成为某种圣物,成为贫苦人的宗教。麦子,在一阵借助于荷尔德林和凡高的神性的风中升起,刮来,写下了一个叫另一个叫做海子的诗人。

最后,我们来看海子生前最后留下的诗篇之一《黑夜的献诗——献给黑夜的女儿》,它写于1989年2月2日。就在海子死前大半个月,我们还见过面,那大概是在3月上旬。见面时海子对我谈到在这之前他回安庆老家过春节期间的一个发现:黑暗不是从别处,是傍晚从麦地里升起来的。但在当时,我并没有怎么留意于他这个“发现”,直到后来我读到他这首诗,我才如梦初醒般地理解了一切!现在,我们来读这首诗:

黑夜从大地上升起

遮住了光明的天空

丰收后荒凉的大地

黑夜从你内部上升

你从远方来,我到远方去

遥远的路程经过这里

天空一无所有

为何给我安慰

丰收之后荒凉的大地

人们取走了一年的收成

取走了粮食骑走了马

留在地里的人,埋得很深

草杈闪闪发亮,稻草堆在火上

稻谷堆在黑暗的谷仓

谷仓中太黑暗,太寂静,太丰收

也太荒凉,我在丰收中看到了阎王的眼睛

黑雨滴一样的鸟群

从黄昏飞入黑夜

黑夜一无所有

为何给我安慰

走在路上

放声歌唱

大风刮过山冈

上面是无边的天空

这首诗把海子短暂一生的创作推向了一个极致!它写出了一种洞彻生死的命运感。它那令人颤栗的力量,甚至让我们无力承受。我知道了一个写出如此诗篇的人必死无疑,因为他已径直抵达到生与死的黑暗本原,因为他在丰收的谷仓中竟看见了“阎王的眼睛”,因为他已来到这样的境界:黑夜即安慰,丰收即荒凉!因为,他竟可以用一种神示的语言歌唱——他已创造了一种可以让他去死的死!

正是海子死前写下的这些诗篇,让我再次想起了他在《我热爱的诗人——荷尔德林》中说的话:“热爱风景的抒情诗人走进了宇宙的神殿。风景进入了大自然,自我进入了生命。没有谁能像荷尔德林那样把风景和元素完美地结合成大自然,并将自然和生命融入诗歌——转瞬即逝的歌声和一场大火,从此永生”。

选自王家新诗论集《为凤凰找寻栖所——现代诗歌论集》,北京大学出版社,2008年

_____________________________________

注释:

[1]策兰:《逆光》,《保罗•策兰诗文选》(王家新 芮 虎译),第162页,河北教育出版社2002年版。

[2]燎原:《孪生的麦地之子》,《不死的海子》(崔卫平编),第145页,中国文联出版社1999年版。

[3]海子:《诗学:一份提纲》,《海子诗全编》(西川编),第889页,上海三联书店1997年版。

[4]同上注。

[5]1988年10月下旬,本人应《世界文学》之邀,为其“中国诗人谈外国诗”栏目组稿,我首先联系了西川和海子,海子不久即从昌平寄来《我热爱的诗人——荷尔德林》(写作时间是1988年11月16日),该文原文发表于《世界文学》(双月刊)1989年第2期。

[6]余虹:《神•语•诗——读海子及其他》,《不死的海子》(崔卫平编),第114—115页,中国文联出版社1999年版。

[7]欧阳江河:诗选前言,《中国当代实验诗选》(唐晓渡 王家新编),第132页,春风文艺出版社1987年版。

[8]这里借用了海德格尔的著名短句:“我们从未走向思。思走向我们。”见海德格尔《诗•语言•思》(彭富春译),第16页,文化艺术出版社1990年版。

02

一个时代的诗歌见证和记忆

——纪念《诗歌报》(1984-1999)

说起《诗歌报》,我唯有感谢和怀念。从上个世纪八十年代到现在,我已在诗歌路上走了三、四十年,说起和国内联系最多、也最“深刻”的诗歌报刊,首先就是《诗歌报》——它伴随我们这一代人走过了一个令人难忘的诗歌年代。上个世纪八十年代是一个民族的精神诉求和诗歌冲动被唤醒的年代,是一个伴随着“阵阵春雷”的年代。对我们这一代人来说,那是一个召唤我们、让我们为之献身的诗歌年代。《诗歌报》在那个年代应运而生,对推动中国诗歌尤其是“新诗潮”的兴起和发展起到了不可估量的作用。

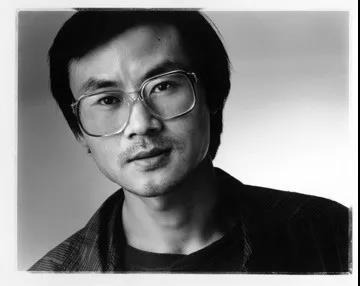

王家新,在八十年代

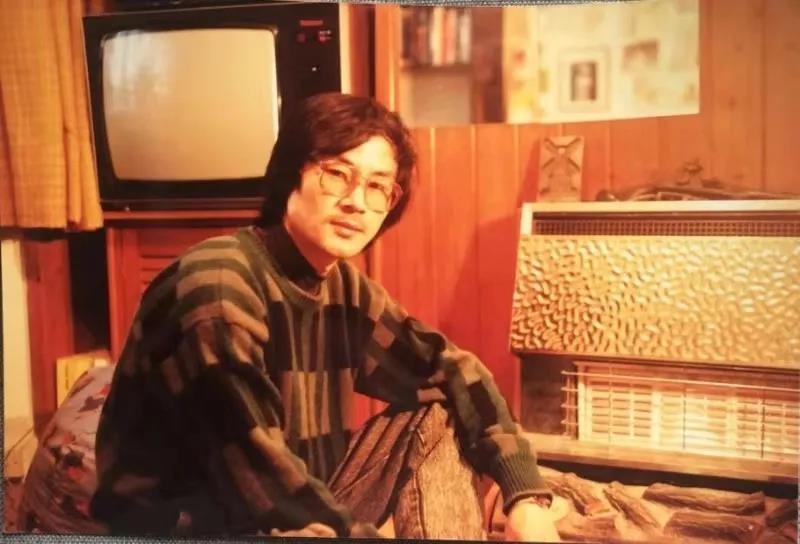

王家新,大三在北京圆明园

那时我在北京《诗刊》从事编辑工作(1985-1989)。凭心而论,八十年代前后是《诗刊》办得最好、最有影响的一个时期。纵然如此,我自己更赞赏和认同《诗歌报》的青年性、探索性、民间性、开放性。比如说,海子的诗我送审过许多次,最后只发出来二、三首,但是《诗歌报》就不一样了。任何有才华的青年诗人很快就会被《诗歌报》发现和大力“推出”。更重要的,是我们能在《诗歌报》那里感受到一种能够激发我们的诗歌精神和诗歌氛围的存在。众所周知,八十年代最重要、最有影响的诗歌事件之一,就是《诗歌报》和《深圳青年报》于1986年10月联合举办的“现代诗群体大展”(这次《诗歌月刊》刘康凯给我发来图片,我发现我被编在该大展“跨省朦胧诗人”一栏)。该大展的发起者和编辑们,以巨大的勇气推进了“第三代诗歌运动”,给诗坛带来了新的蓬勃活力。在这之后,我也应邀参加了《诗歌报》1987年1月5日在北京举办的“青年诗人座谈会”。这时的《诗歌报》,发行已高达十万份了。

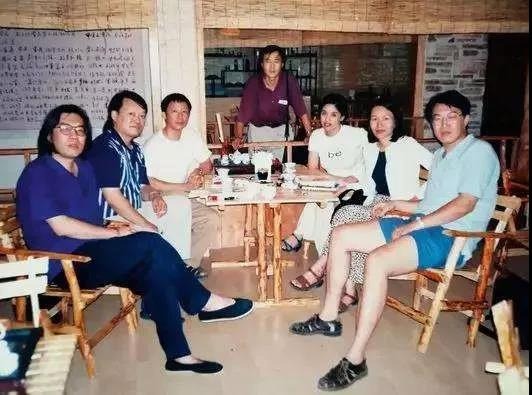

“以诗会友”,八十年代后期摄于北京。自左起,依次为王家新 陈东东 西川 王建凯

让我难忘的,还有《诗歌报》于1988年上半年举办的首届探索诗大奖赛。我和魏志远、陈超、钱叶用四人受邀担任评委。评选当然是无记名严格评选,向以鲜获特等奖,杨黎等获一等奖,沈天鸿、尚仲敏、柯平、南野、吉木狼格、贝岭、廖亦武等人获二等奖,较公正地体现了当时“探索诗”的发展状况。6月初我还去黄山参加了颁奖活动,高山上雨雾湿冷,但各路好汉们一个个豪情万丈。从安徽回来后,趁着那一阵余热,我还应约给《诗歌报》写下了《从“探索”谈起》一文。那是《诗歌报》的黄金时期。

当然,当一个轰轰烈烈的诗歌年代进入尾声,《诗歌报》也见证了它更严峻的甚至“悲情”的时刻。1989年4月21日,《诗歌报》总第111期,即是骆一禾、老木、西川关于海子的讣告,讣告的最后一句是“愿海子勇敢和圣洁的灵魂安息。”同期还刊有海子的《秋》《九月》等遗作。说实话,那还是我第一次读到海子的《秋》一诗:“秋天深了,/神的家中鹰在集合/……该得到的尚未得到/该丧失的早已丧失。”

1989年夏,王家新在北京西单白庙胡同家中

1992年6月鹿特丹国际诗歌节诗人王家新肖像

王家新,1992年初到英国

这里我还想起了:1992-1993年间我在伦敦,有一次我蹲在阁楼地板上整理从国内带去的一些书、资料和文稿,就是这期已有些发黄的《诗歌报》上海子的诗竟又出现在了我的眼前:“秋天深了,王在写诗/在这个世界上秋天深了……”在那一瞬我真是泪流满面。我没想到我把这一期《诗歌报》、或者说把海子也随身带到异国他乡来了!

回到1989年,在刊发海子讣告和遗作的下一期,《诗歌报》总第112期(5月6日)还刊出了我的《诗歌——谨以此诗给海子》和《终曲或开端》两首诗。很可能,这是那时最早公开发表的悼念海子的诗。这首诗今天看来过于直白,但在当时的那种精神状态下,也只能那样写了:“诗歌,我的地狱/我的贫困,我的远方的风声/ 我从来没有走近你 /我的城堡/我的从山上滚下的巨石”,而全诗的最后一节是:

诗歌,我的死亡

我的再生,我的不再存在的奇迹

你夺去一切,你高高在上

你俯下身来

给我致命的一击吧

现在,我是世界上,最后一个

向你祈求的人

“八十年代到海子为止”,曾经不止一人这样说。从某种意义上看,也的确如此。一个熊熊燃烧的诗的年代过去了。《诗歌报》见证了、参与了、也推动了这一切。

而在接下来多少有些令人沮丧的年月里,《诗歌报》仍在伴随着那些默默坚持的诗人和诗的读者们,成为他们精神的家园。1992年以后,中国社会全面走向市场化,商业文化和大众文化兴起。那是一个严肃文学退居“边缘”并经历巨大危机的年代。我那时旅居英国,但仍和《诗歌报》保持着联系。那时《诗歌报》已改成《诗歌报月刊》,约请我开一个“域外诗坛”栏目,并于1993年第2期和第7期相继刊出我在伦敦写的诗歌随笔《岸》和《诗歌的边缘化与边缘化的诗歌》。在《岸》的开头我引用了北岛早年的诗“我是岸,我是灯火……”说实话,在那时对我来说,《诗歌报》 也正是一个远行人的“岸”和“灯火”;在《诗歌的边缘化与边缘化的诗歌》中,我还引用了布罗茨基评价沃尔科特的话:“与众所相信的相反,边缘地区并非世界结束的地方——而正是世界阐明自己的地方。”我希望以此能给处于“边缘”的中国诗人们带去一些精神的激励。

2016年7月,王家新造访茨维塔耶娃的童年故乡塔鲁萨奥卡河

而在《岸》中,我还谈到在伦敦读到英译版茨维塔耶娃《约会》一诗的经历:“我读着这诗,我经受着读诗多年还从未经历过的战栗,我甚至不敢往下看……”从它的开头“我将迟到,为我们已约好的/相会,当我到达,我的头发将会变灰……”到它的最后“我赋予我的爱于你:它太高了。/在天空之上是我的葬礼。”就在该文中,我附上了我对该诗全诗的中译。我也没想到,该诗在后来产生了那么强烈的反响。多位年轻诗人,如唐不遇、曾蒙等人,都曾专门谈到读这首《约会》时的经历:“当我在《诗歌报月刊》上读到由王家新翻译的这首《约会》,我完全被震惊了。……如炼狱般激荡灵魂……”(曾蒙《在天空之上是我的葬礼》,《青春》2016年第3期)我要感谢的,还有《诗歌报月刊》在1995年第1期、第2期上破例连载了我的长篇访谈《回答四十个问题》。这是我1993年在伦敦时对诗人陈东东书面提问的回答,涉及到许多重要诗歌问题,之前只在陈东东主编的民刊《南方诗志》上刊出过。它在《诗歌报月刊》上公开发表后,且不说它产生的广泛影响,我也感到我对我们这一代人的诗歌历程有了一个“交待”了。

上世纪90年代中期在北京,(自左起)西川 唐晓渡 欧阳江河 王家新 翟永明 王瑞芸 臧棣(中国诗歌网)

这就是我与《诗歌报》的因缘。且不说在上面的发表和对其活动的参与,更深一些来看,它是一份和我们这一代人有着精神上的“血肉联系”的刊物。它和一代人的“诗歌青春”联系在一起,和我们的希望、眼泪和奋斗联系在一起。我会永远记住它给我们的支持和激励。我也深深感谢它的那些主编和编辑们:严阵、蒋维扬、姜诗元、乔延凤、祝凤鸣等。当然,远远不止我一人怀有这样的情感和记忆。《诗歌报》的时代已过去很多年了,新起了不少诗歌刊物,互联网时代也有大量诗歌平台,但仍有很多人珍藏着这份刊物,珍藏着他们对一个诗歌年代、或对自己青春的记忆。因为我自己无数次搬家,很多东西都已失散,但是,只要我想找当年《诗歌报》上的东西,在网上很快就会有诗人发来照片!还有一次,湖州诗人石人给我发来了他保存多年的我和沈睿合译的“默温诗五首”的剪报照片,就出自1988年10月21日的《诗歌报》。我都忘了我在上面还发表过译作。是的,那是我早年的翻译,“仿佛事物的根裸露出来/在收获的苍白中/除了我自己我没有影子”(默温《在夜晚眺望东方》。是的,那正是一个与我们自己的过去“相遇”的时刻!

2019,10,17

2019年11月3日王家新与西川等诗人在北京的一个诗歌活动上

03

火车站,小姐姐……

“没有人可以伴哭,没有人可在一起回忆”

——阿赫玛托娃

1989年3月下旬,海子在山海关卧轨自杀。最早把这一消息传给我的是老木,当时他在文联大楼的文艺报上班,我在他们楼下的诗刊社上班。老木一贯风风火火的,遇到这事更显得火急火燎,他匆匆来到我的办公室,劈头盖脑地告诉了我这一噩耗后,还没有等我反应过来,他的人影已不见了——大概去筹备追悼会或其它什么活动去了。

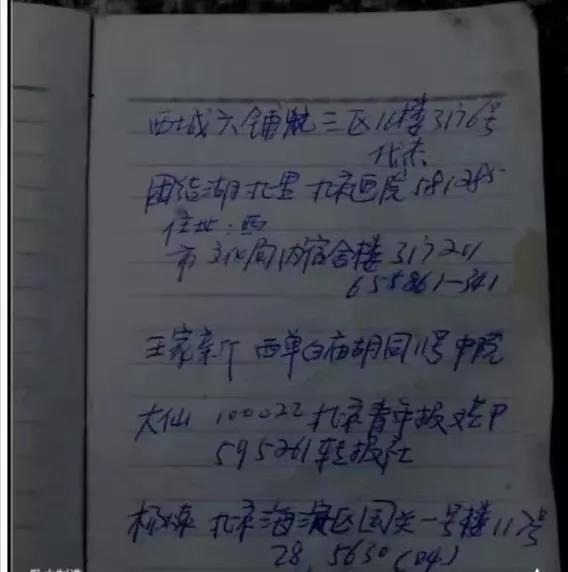

海子保存的通信录(海子故居提供)

而我楞在那里!怎么会呢?不可能吧?就在大半个月前,海子还来过这里,一如既往地和我在一起谈诗,我们甚至还一起上楼去文联出版公司买书。没有任何征兆,没有任何迹象!唯一的迹象是他在同我的谈话中,谈到了他春节回老家安庆期间的一个发现:黑暗不是从别处,是在傍晚从麦地里升起来的!但在当时我并不怎么在意他的这个“发现”,直到后来我在他的遗作《黑夜的献诗》中读到这样的令我颤栗不已的诗句:

黑夜从大地上升起

遮住了光明的天空

丰收后荒凉的大地

黑夜从你内部上升

也许正是在那一刹那,我才如梦初醒般地理解了海子的死。我知道了一个写出如此诗篇的人必死无疑,因为他已径直抵达到生与死的黑暗本原,因为他竟敢用一种神示的语言歌唱,因为——他已创造了一种可以让他去死的死!

然而,我却不愿轻易说出这一切。海子的壮烈的死,在我看来,也使一切的言说显得苍白。在此后的日子里,我推却了陈东东的约稿,他将在《倾向》第2期出一个纪念专辑;而在更早,不知怎的,我甚至没有去参加海子的追悼会。我知道我需要更长的时间才能理解这不可理喻的一切。我在内心里如此执拗,就是不愿相信海子及后来骆一禾的死——正如我不敢相信那一年在北京所发生的一切一样!

那是在4月初,海子死后还不到一周。我在家里闷着,但又坐立不安。我似乎也隐隐感到了一禾所说的雷霆(他在整理海子遗作期间写下的诗:“今年的雷霆不会把我们放过”),但又不知这是一种什么样的雷声。就在这种茫茫然中,我一再想到一个人,那就是诗人多多,想骑车去新街口附近他的家去(那时北京的普通家庭中还很少有电话),想告诉他这一消息,想和他在一起谈论,或者干脆在一起沉默——在沉默中默默分担这像雷霆和乌云一样笼罩着我们的一切!

是的,在那时我最想见到的就是多多。我们认识的时间不长,但相互间却有一种难得的默契。他经常一个人到我家来,一谈就谈到很晚(当时的《天涯》杂志准备出一个多多诗歌专辑,他还特意请我写一篇关于他的文章,但这个专辑后来因故未出,我们的稿子也全被弄丢了)。可以说我热爱多多,不仅喜爱他的诗,还赞赏他的人本身。说来话长,在那时的北京诗人圈子里,虽然对多多的诗歌天才早有公论,然而对他的人,许多人却敬而远之——他的傲气,他的暴烈和偏激,让许多人都受不了。传说有一次他和一个老朋友发火时,在人家的阳台上掂起一把自行车说扔就扔了下去!然而很怪,对他的这种脾性,我却能理解。一次在一个聚会上,多多一来神就亮起了他的男高音歌喉,接着还念了一句曼德尔施塔姆的诗“黄金在天上舞蹈,命令我歌唱”,然后傲气十足地说“瞧瞧人家,这才叫诗人!哪里像咱们中国的这些土鳖!”可以说在那一刻,我一下子就喜欢上了多多!

当然,多多的生活中还有着另一面,那就是独自面对命运的黑暗并与它痛苦搏斗的一面。记得有一次在我家,当他看到我的刚过五岁的叫他“多多叔叔”的儿子(顺便说一句,多多特别喜欢孩子,在他临出国前还不忘要我选一幅他的画送给我的爱画画的儿子),颇动情地问我“家新你知道吗,我也曾有个女儿……”我当然知道,因为“多多”这个笔名就是他的早夭的小女儿的名字!但我一直没有问及此事,怕触及到他的隐痛和创伤,也不便问他为什么这样做(是为了纪念?还是为了让死亡在他那里活着?)我所知道的是,他一直在以内在的暴力抵御着外在的暴力。可以说从一开始他就是一个顶着死亡和暴力写作的诗人。这就是我所知道的多多。他自己一直为死亡所纠缠,他的性格那样暴烈,他在孤独和痛苦中承受的又是那么多,我怎能把这样的消息传递给他?!

我就这样压下了去找多多的念头。但是,我没有骑车到多多那里,他却到我这里来了!时间是4月初的一个深晚。那时我和我的家人住在西单白庙胡同的一个有着三重院落的大杂院里。夜里11点左右,我听到屋外一个熟悉的叫我的声音,开门一看,正是多多!他在院子里那棵黑乎乎的大枣树下放好自行车,然后像地下党人似的紧张而神秘地走进屋来,还没有坐下,就这样问“家新,我听说海子自杀的事了!是不是因为我呵?”声调里有一种抑制不住的惶惑和不安,我心里一震,嘴上一面赶紧说“不,不”,一面安顿他坐下,并赶紧找杯子沏茶。

我当然明白多多说的是什么。他指的是头年在我家举行的“幸存者”活动。“幸存者”是80年代后期由芒克、唐晓渡等人发起的一个北京诗人的俱乐部,多多和我都是它的首批成员(虽然多多和我都对“幸存者”这个名字有异议),海子是后来才加入进来的。那一次,轮到在我家举行活动,去了二三十人,屋子里挤得满满的,根本没有那么多地方坐,人们只好站着或靠着;屋子里唯一的单身沙发,人们留给了多多,多多当仁不让地在那里坐了下来,并点起烟,一付大师的派头。那么,怎么开始?像往常那样“侃”诗?静默了二三分钟,也没有人挑头,“那就念诗吧”,有人提议。这一次,海子自告奋勇地打头。他先念了一首,没什么反响,“我再念一首吧”,接着念了一首新写的比较长的和草原有关的诗。这一首节奏更为缓慢,在我的印象中,只能算是海子的中等水平的诗(我想我还是比较了解海子的诗的)。这之后,依然没有什么反响,气氛有点尴尬。这时,多多说话了:“海子,你是不是故意要让我们打磕睡呢?”就是这句话,使多多后来深深地内疚不安。但了解八十年代诗歌圈子的人知道,那时的人们就是这样在一起谈诗的,不像现在有那么多的矜持和顾虑。多多这样一说,气氛有点活跃起来。在我的印象中,人们七嘴八舌地提了一些意见,但并没有像后来所传说的那样把海子的诗“贬得一无是处”。人们也并不是有眼不识天才。如果当时海子念的是像《黑夜的献诗》这样的诗,我想说不定多多会一下子站起来拥抱住这位“兄弟”的!多多就是这样一种性情。我了解他对诗的那种动物般的敏锐直觉,更知道他对诗的那种赤子般的热爱(这里仅举一例:多多出国前一直在中国农民报编副刊,一次他很兴奋地对我谈到一个农村作者寄来的诗稿《我是田野的儿子》:“写得好哇,就跟我写的一样!他妈的,我也是田野的儿子呵!”)海子可能在当时受到刺激,但我想他并不会因此而对多多和其他诗人有什么看法,或改变他一直对多多所抱的崇敬之情。后来有人把这件事和海子的自杀联系起来,我更是不能同意。那晚人散后,因太晚不能赶回昌平,海子就住在我家。一同留下的还有另一个朋友,他们一人睡在长沙发上,一人睡在折叠床上。我记得在睡前我们又谈了一会儿,海子是有点怏怏不乐,但我想他是在想他自己的诗。他并没有说任何人的不好。他不是那种人。在这方面,他永远单纯得像一个孩子。

话再回到4月初那天晚上。多多在屋子里坐下后,我关了大灯,开了书桌上的台灯。我的妻子和孩子已在里屋睡了,只有我们俩在外屋低声聊着。夜色的深邃和宁静并不能使人平静。我们都被海子的死深深地震撼了,“家新,今年一定有大事发生,你等着吧,一定有大事发生!”多多在谈这一切的时候,就像大地震前的小动物一样躁动不安(后来发生的一切才使我理解了他那惊人的预感)。一会儿,话题又回到海子的死上。这一次,多多不解地、若有所思地问我:“家新,你说怪不怪,这两天我翻海子的诗,他写过死亡,写到过火车站、小姐姐,哎,我也写过这些呀!我这样写过:小姐姐向火车站走来……”而我抑制着内心的颤栗听着。后来我曾想从海子和多多的诗中找到有关的诗篇,但又作罢,还有必要去找吗?死亡一直就在那里!在童年的铁锈斑斑的火车站上,在“小姐姐”那贫困而清澈的眼睛里,更在我们自身生命中那不可理喻的冲动里……是到了让死亡来造就一位诗人的时候了。想到这里,尤其是想到近年来我自己也曾经历的那种几乎要“越界”的精神危机和冲动,我这样对多多说:“海子是替我们去死的”!

一时间多多无语,我亦无语,在十多年前的那个愈来愈深重的夜里。

二个月后,多多去了英国。当我闻知这个消息后,我心中的一块石头落了地。

四、五个月后,西川在到我家的路上、在西单路口碰到一个人,他对那个人说他梦到了海子和一禾,他们一起要他到他们那里去。待他到我家后,我大吃一惊:数月不见,西川一下子变苍老了,配上那付他穿了多年的浮士德式的破旧的蓝色长工作衫,像是刚从地狱里出来似的!

三年后,当我在伦敦的乌云翻滚的天空下再次见到多多时,我更是不敢相信:多多的头发几乎全白了。

而在这之后的第二年春天,也即90年代的第一个春天,仿佛是从寒冬里刚刚出来,当我经过北京西北郊一片荒废的园林,当我看到一群燕子飞来,在潮润的草地上盘旋并欢快地鸣叫时(是在那里寻找蠕动的小虫子吧),我不由自主的站住了。这就是梦幻般的春天吗?是的,然而生命的复苏却使一种巨大的荒凉感重又涌上了我的喉咙——在那一刻,我想起了我们曾经历的苦难青春,想起那曾笼罩住我们不放的死亡,想到我们生命中的暴力和荒凉……我想起这一切,流下了眼泪。于是回来后我写下了一首诗:

车站,这废弃的

被出让给空旷的,仍留着一缕

火车远去的气息

车轮移动,铁轨渐渐生锈

但是死亡曾在这儿碰撞

生命太渴望了,以至于一列车厢

与另一列之间

在呼喊一场剧烈的枪战

这就如同一个时代,动词们

相继开走,它卸下的名词

一堆堆生锈,而形容词

是在铁轨间疯长的野草……

就这样,我写下了我的哀悼和纪念。现在,当我回想这一切时,已是2001年7月14日。昨夜彻夜的狂欢似乎仍未平息,连我也受到感染。我衷心为这个国家祝福,更为广场上那些因申奥成功而狂欢的青年祝福——是的,七年后的中国将属于他们,七年后的他们正是登上所谓“历史舞台”并大展身手的时候,他们甚至还不知道“苦难”这个词,为什么不狂欢呢。但同时,就在我这样想时,我更深切地感到了一种寂寞。的确,一切全变了,这已是一个和十多年前甚至三四年前都不大一样的时代。然而苦难并没有变为一种记忆,因为没有人记忆。于是,恰恰就在电视中传来的举国狂欢中,我感到一切正离我远去。我再次想起了海子——死亡已使舞者和那最后的舞蹈化为一体,使他永远定格在永恒的25岁;想起了多多——他现在仍乔居在欧洲的某一个国家,带着一头白发,眺望那已看不见的黑暗田野;想起了新街口马相胡同、前门西河沿街、西单白庙胡同这些我曾居住过的、现在恐怕已逐一从新版北京市区地图上消失的地名。是的,一切已不存在或将不存在,一切甚至还没有来得及化为一支挽歌。唯有不灭的记忆仍留在心中,唯有那不灭的记忆仍在寻找着流离失所的人们。想到这里,我再一次找出多多的近作《四合院》,它写得是多么好呵。我读着它,惊叹于诗人语言天才的再度迸发,同时,又禁不住泪流满面——为一位游子的家国之思,为那“撞开过几代家门的橡实”,为那些在神话的庇护下“顶着杏花互编发辫”的姐妹,也为那一阵为我们所熟悉的“扣错衣襟的冷”……是的,无尽的文化乡愁、多少年的爱与恨、一种刻骨的生命之忆,这一切,找到了一个名叫多多的诗人:

把晚年的父亲轻轻抱上膝头

朝向先人朝晨洗面的方向

胡同里磨刀人的吆喝声传来

张望,又一次提高了围墙……

除了久久凝望这些令人颤栗的诗句并梦呓般地重复它外,我还能说什么呢。是的,在这里,在这个寂静的远离市区的燕山脚下的乡村院子里,当我遥想多年前的那个一去不复返的时代,当我怀念着那些光辉的生者和死者,我只能这样喃喃自语地重复说:张望,又一次提高了围墙!

2001年7月,北京昌平上苑

(发表于《天涯》2001年第6期)

王家新诗八首

诗歌

——谨以此诗给海子

诗歌,我的地狱

我的贫困,我的远方的风声

我从来没有走近你

我的城堡

我的从山上滚下的巨石

诗歌,我的世仇

我的幻影

我恨你,我投身于你

但我离你愈来愈远

我的语言像车轮一样打滑

我自己

加速地变形

诗歌,我的废墟

我的明镜

我的冬日上空凛冽的大气

我写出了一首首痛苦的诗

但我仍无法企及你

我的欢乐

我的消逝的黄金

诗歌,我的死亡

我的再生,我的不再存在的奇迹

你夺去一切,你高高在上

你俯下身来

给我致命的一击吧

现在,我是世界上,最后一个

向你祈求的人

1989年3月末,北京

(该诗首次刊发于1989年5月6日《诗歌报》)

转变

季节在一夜间

彻底转变

你还没有来得及准备

风已扑面而来

风已冷得使人迈不出院子

你回转身来,天空

在风的鼓荡下

出奇地发蓝

你一下子就老了

衰竭,面目全非

在落叶的打旋中步履艰难

仅仅一个狂风之夜

身体里的木桶已是那样的空

一走动

就晃荡出声音

而风仍不息地从季节里穿过

风鼓荡着白云

风使天空更高、更远

风一刻不停地运送着什么

风在瓦缝里,在听不见的任何地方

吹着,是那样急迫

剩下的日子已经不多了

落叶纷飞

风中树的声音

从远方溅起的人声、车辆声

都朝着一个方向

如此逼人

风已彻底吹进你的骨头缝里

仅仅一个晚上

一切全变了

这不禁使你暗自惊心

把自己稳住,是到了在风中坚持

或彻底放弃的时候了

1990年秋,北京

忆陈超

那是哪一年?在暮春,或是初秋?

我只知道是在成都。

我们下了飞机,在宾馆入住后,一起出来找吃的。

天府之国,满街都是麻辣烫、担担面、

鸳鸯火锅、醪糟小汤圆……

一片诱人的热气和喧闹声。

但是你的声音有点沙哑。

你告诉我你只想吃一碗山西刀削面。

你的声音沙哑,仿佛你已很累,

仿佛从那声音里我可以听出从你家乡太原一带

刮来的风沙……

我们走过一条街巷,又拐入另一条。

我们走进最后一家小店,问问,又出来。

我的嘴上已有些干燥。

娘啊娘啊你从小喂的那种好吃的刀削面。

娘啊娘啊孩儿的小嘴仍等待着。

薄暮中,冷风吹进我们的衣衫。

我们默默地找,执着地找,失落地找,

带着胃里的一阵抽搐,

带着记忆中那一声最香甜的噗啾声……

我们就这样走过一条条街巷,

只是我的记忆如今已不再能帮我。

我记不清那一晚我们到底吃的什么,或吃了没有。

我只是看到你和我仍在那里走着——

有时并排,有时一前一后,

仿佛两个饿鬼

在摸黑找回乡的路。

2014,11,5

翻出一张旧照片

那是1979年,

文革结束后第三年,作为一个

年轻诗人,你来到圆明园

残存的廊柱和石头间,

姿势悲壮,像是在受难……

(对不起,这样的“遗照”

让我现在真难为情。)

多少年过去了,

在北京,我很少游圆明园,

它早已不再是我自己的废墟,

我也终于像个从顽石中

挣脱出来的人;不过

有时我仍想到那里走一走,

尤其是在霜雪天;

那里安静,有冬日的光,

有燃烧过的被大雪抚慰的石头,

有刚劲、赤裸的树林

和喳喳叫的喜鹊,

有冰封的池塘和倒扣的游船,

我在那里走着,静静地想着

我这一生的荒废,

我在那里走着,已不需要

任何人同行。

2016,12

七月四日夜

我所担心的失眠,今夜又是。

电扇在地板上嗡嗡转着,侧身

似听到远处隐隐的雷声;起身

因为想到一首诗的题目“忧郁作”,

因为我又恍惚看到雨水中

那流泪的脸庞,无声的窃笑,还有

那一个接一个告别我们

从楼上跳下去的人。起身

雷声便隆隆滚动,闪电照进

这杂货铺似的房间。雷声,

一个威严的火球在云层中奔走,

雷声,你要宣告什么?

你一次次驶过这沉睡的、死一般的世界,

你要带来什么?多年前我们都曾相信

有一个“历史的审判”,而历史

过去了,一个又一个十年

过去了,但是审判并没有到来,

它被推迟,被取消,直到今夜

我又听到了我青春时代的雷声——

雷声,你劈打下来吧,哪怕

是在地上痛苦地打滚!

但是什么也没有,只有几道

褪色的闪电,只有一个坐望天明的人,

雷声,你要说什么?你就这样

和我们告别吗?天庭的滚动声消失了,

黑夜的儿女消失了,

接着只是几声雨,在窗外树叶间

沙沙作响后便消失的雨……

2017,7,4

在你的房间里

在你的房间里,无论你的墙上挂的

是一匹马,还是大师们的照片,

甚或是一幅圣彼得堡的速描,

都会成为你的自画像。

而在你散步的街道上,无论你看到的

是什么树,也无论你遇到的

是什么人,你都是他们中的一个……

你已没有什么理由骄傲。

2018,1,18

新年第一首,想起波罗的海,想起一禾

新年第一首

波罗的海的冬天

在我的耳廓上刮着的

已是万年前的冰风

我们一定要从容地

对必死者说到死

我们一定要从容地

对光荣者说到光荣

2019,1,1,南京

结尾部分见诗人骆一禾(1961-1989)的《先锋》一诗:“我们一定要安祥地/对心爱的谈起爱/我们一定要从容地/向光荣者说到光荣。”

在洞头

——给王子瓜,一位年轻诗友

当一具失踪多年的尸体从一个中学的

操场下、从一堆乱石下挖出来,

暴露在氧化的空气中,

我们在一个临海的山坡上谈诗。

我们谈着两代人的区别和联系,

谈着张枣和他的“万古愁”(现在它听起来

怎么有点像顺口溜?)

谈着那过去的被埋葬的许多年……

这是在中国东海,一个叫洞头的半岛上,

大海一次次冲刷着花冈岩石,

在我们言词的罅隙间轰鸣。

我们谈着诗,好像什么也没有发生。

我们谈着诗,而礁石上的钓者

把他的鱼钩朝更远处抛去。

我们谈着未来和我们呼吸的空气,渐渐地

那压在一具尸骨上的巨石

也压在了我们心上。

谈着谈着,我竟想起了张枣的一句话:

“既然生活失败了,诗歌为什么要成功呢?”

我们都不说话了。我们能听到的

唯有大海的冲刷声。

我们流泪,听着大海的冲刷声。

2019,6,28,浙江温岭洞头

王家新,2003年重返少年时代课堂

费德里柯·加西亚·洛尔迦诗四首

王家新 译

2015年6月译者王家新访问洛尔迦出生的故居,夹在前后房中间的这个带水井的、满院苍翠的院子,是诗人从小和弟妹们一起玩耍的天堂

弓箭手

黑暗的弓箭手

逼近塞维利亚。

瓜达尔基维尔河遥遥在望。

宽宽的灰帽子,

长长的黑斗篷。

啊呀,瓜达尔基维尔河!

他们从遥远的

悲苦的山川而来。

瓜达尔基维尔河遥遥在望。

而他们步入了迷宫。

爱,水晶和石岩。

啊呀,瓜达尔基维尔河!

科尔多巴邻区

(夜曲主题)

在房间里他们有一个

星辰避难所。

黑夜崩溃,就在

一个死去女孩的身上,

她的头发里藏有

一朵红玫瑰。

六只夜莺在铁栏中

为她哭泣。

人们一直在叹息

伴着裂开的吉他。

死于黎明

夜有四个月亮

而只有一棵树,

一道影子

和一只孤鸟。

我透过我的身体

追寻你的唇痕。

喷泉吻着风

而无需触着它。

我忍受着你给出的不

在我的手掌里。

像一个蜡柠檬

几乎是白色的。

夜有四个月亮

而只有一棵树。

我的爱纺着

绕着这一根轴。

黑鸽子之歌

透过月桂树的枝叶

我看见两只黑鸽子。

一个是太阳,

另一个是月亮。

小小的邻居,我问它们,

我的坟墓在哪里?

在我的尾巴上,太阳说。

在我的喉咙里,月亮说。

而我这个把大地栓在

腰带上的漫游人

看见两只大理石鹰

和一个赤裸的女孩。

一只鹰是另一只鹰,

但她什么都不是。

小小的鹰,我问它们,

哪里是我的坟墓?

在我的尾巴上,太阳说。

在我的喉咙里,月亮说。

透过月桂树的枝叶

我看见两只赤裸的鸽子。

一只曾是另一只,

两个什么都不是。

(译者附言:海子堂妹说,“海子长诗《河流》引用了洛尔迦的诗句‘梦想你是一条河,而且睡得像一条河’,我想海子一定也喜欢你译的洛尔迦”。所以也应约选出几首放在这里以飨读者。)

查湾海子文化园一角(汪光平摄)

查湾海子文化园一角(汪光平摄) 海子文化园欢迎您

海子文化园欢迎您图文来源:《海子诗刊》公众号