谭五昌《在北师大课堂讲诗》第四讲:于坚诗歌解读

Original 谭五昌 谭五昌 10/10

谭五昌微信公众号开设前言

近些年来,随着互联网技术的迅猛发展与广泛普及,人们在网络上开设博客、微博、微信群、微信公众号等新媒体交流平台,已是司空见惯的事情与现象。我本人对于新媒体技术知之不多,了解不深,可以说对于网络新媒体这一崭新领域并不在行,但我非常知道,在当下,我们人类的生活离不开新媒体技术,离不开数字化生存的21世纪人类生活新模式,一个非常显而易见的事实是,新媒体技术为我们人类的生活提供了以前不敢想象的方便与快捷,尤其重要的一点是,新媒体技术为我们提供了海量的知识与信息,对整个人类的精神生活产生了潜在而深刻的重大影响,一句话,在当下的时代语境中,我们只有以良好的心态积极面对并充分利用好新媒体技术,才可能对于我们自身的日常生活尤其是精神生活加以理想化的塑造。

说到微信公众号,这是在网络新媒体领域颇受人们关注与重视的一个交流平台,近些年广为流行与普及。我本人在许多学术团体开设的微信公众号与许多名人开设的微信公众号里,读到过许多具有时代特质的诗文,这些诗文或充满思想性、学术性、人文性,或彰显艺术性、纪实性、信息性,我自己感觉,绝大多数微信公众号是一个颇为理想化、纯粹性的交流平台,因为交流双方志同道合,不存功利之心,大家是出于相同的爱好、兴趣、追求而走到一起来了,而以个人名字命名的微信公众号(无论是文化名人还是吃瓜群众),说白了,就是微信公众号创建者本人为自己搭建的一个召唤志趣相投者的无限广阔的朋友圈与交流空间,微信公众号建立起来后,志趣相投者(或朋友)越多,人气越旺,应该越能展示该微信公众号的存在价值。前几年,有一些弟子与朋友私下鼓动我以个人名义开设一个微信公众号,我出于谨慎,婉言谢绝了。前些日子,胡建文、蓝冰琳、盛华厚、牛国臣、曹谁、陈琼、吴迪、赵目珍、白心、孙大梅、郭思思、灵岩放歌、马慧聪、刘雅阁、马文秀、王长征、袁翔、罗强、颜华、王利平、何双娥、唐梅、贺小华、史庆、陈桂明等朋友、弟子、老乡极力鼓动我以自己名义开设一个微信公众号,他们中的大多数人是很有才华的青年诗人与艺术家,而且非常熟悉与了解网络新媒体技术。在受到他们热情的鼓动与反复劝说后,我终于下决心开设一个微信公众号了。希望以我本人名义开设的这个微信公众号,能够团结到一大批热爱诗歌、热爱文学、热爱艺术、热爱精神生活的诗友文朋,期望我们大家能够通过这个交流平台长久收获我们生命中最为纯粹、丰富、美好的精神财富。

最后向大家交代一下,鼓动我开设谭五昌微信公众号的朋友、弟子、老乡们建议我的微信公众号在2020年5月1日正式开始运营,因为大家一致善意的公认我是当下华语诗坛的“劳动模范”,所以选择劳动节这一天推出自己的微信公众号特别具有象征意义。

是为前言。

谭五昌

2020年4月30日夜

写于北京京师园

编者按:

两年前,谭五昌先生的五卷本诗学著作《在北师大课堂讲诗》由陕西师范大学出版总社隆重推出,在当代诗歌界与评论界反响强烈。《在北师大课堂讲诗》(五卷本)是谭五昌先生在北师大课堂讲诗的录音整理稿,它以口语、对话的方式对中国大陆、港澳台地区以及海外地区一百余位优秀、杰出的老、中、青华语诗人的诗歌创作,予以了生动、精彩的文本解读与准确、到位的文学史评价;以一种宽宏的美学眼光与文化视野,勾勒出地域辽阔、色彩斑斓、气象万千的中国当代诗歌完整版图,使得关注中国当代诗歌的人们为之感到骄傲。

从本期开始,我们将陆续推出谭五昌先生在北师大课堂讲诗的系列讲座,以一种极具现场感的讲诗、解诗的鲜活形式呈现在读者面前,希望通过谭五昌先生在北师大课堂讲诗的系列讲座,让所有喜欢与热爱现代汉语诗歌的朋友能够体会到新诗的独特思想艺术风貌,走进一位位诗人个性各异、丰富精彩的艺术空间与精神世界。期望广大的诗歌爱好者与诗人们,能够在谭五昌先生在北师大课堂讲诗系列讲座中与现代汉语及现代汉语诗歌共同成长,获得自身出色的诗学智慧与审美鉴赏能力,最终为自己的生活镀上一层诗意的光芒。

2020年8月24日

○

《在北师大课堂讲诗》

第四讲

于坚诗歌解读

时间:2011年3月25日

地点:北师大四教二零九教室

主讲教师:谭五昌

听众:北师大2009级中国当代文学专业硕士生

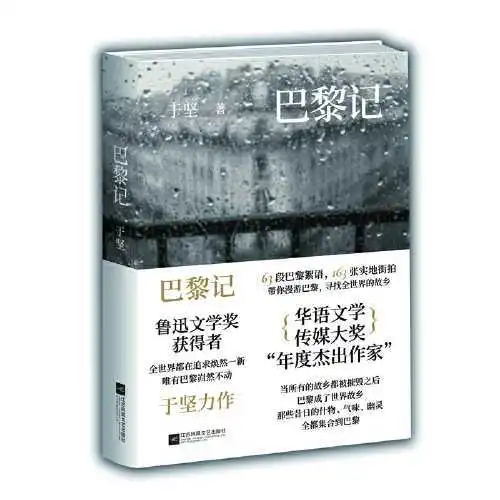

谭五昌:1999年4月份“盘峰诗会”结束以后,伊沙、侯马、徐江、沈浩波等一批“北师大诗人”回到母校北师大来搞了个诗歌朗诵会,诗人于坚在那次的先锋诗歌朗诵会上露了面,许多北师大的同学也是第一次见到于坚本人。于坚的形象很独特,留着光头,看上去像一个“民间”的枭雄,有些像部落酋长,他自己也曾在诗文中说过梦见自己成了某个部落的酋长。于坚给人的印象就是一个非常强悍的“民间诗人”的形象。于坚本人他听觉不好,说话要带上助听器,这也导致了“盘峰论战”时很多诗人对他的不满,据说当时有位知识分子诗人这样指责他:“我说话的时候你不听,你说话的时候声音又特别大”。可能大家有个误会,虽然于坚被认为是“民间诗人”,但他其实是有学院背景的,于坚是上世纪八十年代云南大学的学生。所以,我们现在所谓的“民间”和“学院派”诗人只是指诗歌美学趣味上的不同倾向而已,或者“民间”一点,或者“学院”一点;而在社会身份与地位上,这些诗人都有学院背景,可以说都是知识分子。于坚和韩东是“第三代诗歌”中重要诗歌团体“他们”的领军人物。于坚本人被认为是“第三代诗歌”的代表性诗人之一,他的创作活力在当下依旧旺盛,而与之齐名的曾经的“诗歌搭档”韩东的诗歌创作进入新世纪以来则相对衰落了,这可能与韩东将很多时间与精力用来写作小说有关。我个人认为,就重要性来说,于坚要略强于韩东,于坚一直是中国新时期诗歌潮流的见证者、参与者与推动者。于坚写诗追求世俗化、平民化,是当时少数能比较出色表达日常生活经验的诗人之一。于坚诗歌的哲学色彩从整体上看比韩东要淡很多,但这只是一个相对的说法。比如,于坚的诗作《对一只乌鸦的命名》就有很浓的哲学色彩。于坚自己宣言:像市民一样生活,像上帝一样思考,这也很有哲学内涵。于坚诗歌的数量很多,目前已出版诗集《诗六十首》、《对一只乌鸦的命名》、《于坚的诗》、《便条集》、《只有大海苍茫如幕》等,还出版有散文随笔集《棕皮手记》等十余种。他曾获得“华语文学传媒大奖”2002年度诗人奖。前年他的诗集还获得了鲁迅文学奖。

北师大出身的伊沙、侯马、沈浩波等都被认为是“民间诗人”的代表性诗人,于坚因年纪比较大、资历比较深而被有人誉为“民间诗歌”写作的头号人物、最具实力的代表人物。在我看来,于坚在文化和美学趣味上的确是站在一个普通市民的立场上,他的诗歌确实体现了一种与日常生活相对称的活力。于坚自觉地摈弃“朦胧诗”的写作姿态,反对板着面孔进行书写,他在20世纪80年代就为“口语诗歌”开辟了一个写作方向,其成名作是《尚义街六号》。现在如果你去昆明旅游的话还能看见这个“尚义街”。我2005年5月份去了一趟云南昆明,当时在昆明市的某条街道上见到了“尚义街”这个路标,便会心一笑,感觉比较亲切,心想对有诗歌修养的人来说这儿也成了一道风景呢。于坚是比较早的参与并引领“日常化写作”潮流的诗人,后来很多“民间诗人”都走上了这条“日常化写作”的诗歌道路。

于坚诗歌的几个关键词大致可以被归纳为:日常写作,生活流,美学趣味的平民化,另类的世界观与人生观。于坚对传统很尊重,他很推崇李白,暗中和李白较劲,同时他很自负,有“大师情结”,但不像沈浩波那样强调现代性,在题材上标新立异,一定要写到“诗到身体为止”,直达“下半身”,追求先锋性。于坚恰恰在先锋的道路上返归传统,追求经典性写作,“向后看”。这是20世纪50年代出生的“口语诗人”与20世纪70年代出生的“口语诗人”不一样的地方。于坚最早提出“反诗歌”的概念,像《尚义街六号》这样在当时看来比较“粗鄙”的诗歌缺乏优美的元素,的确不大像诗歌,但就是这样“粗鄙”的诗歌出现以后,表明在于坚和“朦胧”诗人一代之间画出了清晰的边界,他走进了先锋诗人的前列,但到了20世纪90年代后,相对于新一代的诗人,于坚又走上了一条回归经典传统的诗歌道路了。他强调大地,强调传统,强调后退或非前进性的写作。现在让我们来简要分析一下于坚不同时期的代表作,看看他诗歌中哪些美学元素值得我们去欣赏,是能够确立他在中国当代诗歌史上独特的位置的。

诗人于坚

《尚义街六号》这首诗写于上世纪80年代初,解读起来的时候应该要和“朦胧诗”的阅读感受做一个对比。同一时代不同类型诗人所写出的诗歌给我们带来的感受确实完全不同。比如在“朦胧诗”中我们不可能想象“厕所”这样的意象出现,但在1984年于坚写的这首诗中就出现了。“厕所”这个意象是于坚这首成名作中地标式的词语和意象,宣告了“朦胧诗”以后另外一种诗歌美学潮流的浮出地表。这首诗虽然题目不叫中文系,但实际就是写诗人自己当初大学时代那种非常本真的大学生活的。请周飞亚同学来读一下《尚义街六号》。

尚义街六号

尚义街六号

法国式的黄房子

老吴的裤子晾在二楼

喊一声

胯下就钻出戴眼睛的脑袋

隔壁的大厕所

天天清早排着长队

我们往往在黄昏光临

打开烟盒 打开嘴巴

打开灯

墙上钉着于坚的画

许多人不以为然

他们只认识梵高

老卡的衬衣 揉成一团抹布

我们用它拭手上的果汁

他在翻一本黄书

后来他恋爱了

常常双双来临

在这里吵架,在这里调情

有一天他们宣告分手

朋友们一阵轻松 很高兴

次日他又送来结婚的请柬

大家也衣冠楚楚 前去赴宴

桌上总是摊开朱小羊的手稿

那些字乱七八糟

这个杂种警察一样盯牢我们

面对那双红丝丝的眼睛

我们只好说得朦胧

像一首时髦的诗

李勃的拖鞋压着费嘉的皮鞋

他已经成名了 有一本蓝皮会员证

他常常躺在上边

告诉我们应当怎样穿鞋子

怎样小便 怎样洗短裤

怎样炒白菜 怎样睡觉 等等

八二年他从北京回来

外衣比过去深沉

他讲文坛内幕

口气像作协主席

茶水是老吴的 电表是老吴的

地板是老吴的 邻居是老吴的

媳妇是老吴的 胃舒平是老吴的

口痰烟头空气朋友 是老吴的

老吴的笔躲在抽桌里

很少露面

没有妓女的城市

童男子们老练地谈着女人

偶尔有裙子们进来

大家就扣好钮扣

那年纪我们都渴望钻进一条裙子

又不肯弯下腰去

于坚还没有成名

每回都被教训

在一张旧报纸上

他写下许多意味深长的笔名

有一人大家都很怕他

他在某某处工作

“他来是有用心的,

我们什么也不要讲!”

有些日子天气不好

生活中经常倒霉

我们就攻击费嘉的近作

称朱小羊为大师

后来这只羊 闪烁其辞

八张嘴马上笑嘻嘻地站起

那是智慧的年代

许多谈话如果录音

可以出一本名著

那是热闹的年代

许多脸都在这里出现

今天你去城里问问

他们都大名鼎鼎

外面下着小雨

我们来到街上

空荡荡的大厕所

他第一回独自使用

一些人结婚了

一些人成名了

一些人要到西部

老吴也要去西部

大家骂他硬充汉子

心中惶惶不安

吴文光 你走了

今晚我去哪里混饭

恩恩怨怨 吵吵嚷嚷

大家终于走散

剩下一片空地板

像一张空唱片 再也不响

在别的地方

我们常常提到尚义街六号

说是很多年后的一天

孩子们要来参观

谭五昌: 大家听过朗诵后应该感到很亲切吧。20世纪八十年代的大学生活在现在很多地方依然能够找到痕迹。这首诗非常真实地反映了20世纪八十年代大学生的生存状态,是一种原生态的再现。它完全是一种日常叙事,很多在“朦胧诗”诗人看来不入流的意象全部进入他这首诗当中。诗的开头就是一个戏剧性的场面:法国式的房子,晾着的裤子,“胯下就钻出戴眼睛的脑袋”,此人是老吴,是他们宿舍的老大,对老吴的描写很有漫画感。宿舍里面的同学肯定会排个序,每个人都有自己的性格和故事,这首诗就是讲他们宿舍里同学不同的人物性格、爱好与命运。在第二节中,“厕所”一词赫然出现在诗歌里,这在当时是很具有争议性的。这首诗的关键是采用了一种幽默调侃的叙述语调,诗人自己是叙述者,也是叙述对象,这在“朦胧诗”中是没有的。这种方法与姿态的确是表明了“第三代诗人”追求“真实”的诗歌理念。我们接下来再来看:“许多人不以为然,他们只认识梵高”,这是反讽的语调。诗中写道拿同学的衣服当抹布,这是很有趣的日常生活细节,我们上大学时也干过这些事,很真实。诗人叙述宿舍同学在宿舍里恋爱,吵架,调情,这些场景并置在一起让你会心一笑,这些诗句读起来应该有着一种吊儿郎当的表情和反讽、调侃的语调,“朦胧诗”是不会同时并列出现这种矛盾的叙事语调,“朦胧诗”的表情是庄重严肃的。该诗充满戏剧性的叙述,目的就是制造一种轻松幽默的阅读效果,这还体现在对同学的调侃上,比如说朱小羊:“这个杂种像警察一样盯着我们”,这是一种小智慧、小幽默的表现。然后又写到男同学的“卧谈会”,叙述八十年代的大学生谈论怎样洗短裤、怎样小便、怎样炒白菜,等等,很世俗化,很真实,与我们对上世纪八十年代大学生身份的庄重甚至崇高的印象是不同的。另外,于坚的语言方式和句式也比较独特:“茶水是老吴的 电表是老吴的/地板是老吴的 邻居是老吴的/媳妇是老吴的 胃舒平是老吴的/口痰烟头空气朋友 是老吴的/老吴的笔躲在抽桌里很少露面”,句式没变,但内容跳跃,反讽的叙述方法已经运用的比较老练了。还有,当时的大学生非常渴望世俗化的恋情,诗中说:“那年纪我们都渴望钻进一条裙子/又不肯弯下腰去”,这种大学男生的心理描写非常真实。另外,于坚在诗中还提到自己:“在旧报纸上写下许多意味深长的笔名”,这绝对是20世纪八十年代大学生生活非常真实的原生态的记录。

虽然于坚说他在诗歌写作中“拒绝隐喻”,但他实际上没有完全做到。例如,诗中说:“有些日子天气不好”,表面上看是一种气候学意义上的“天气不好”,实际上也是一个隐喻,就是讲生活中经常倒霉,两个句子连在一起我们就能联想出“天气”这个隐喻的含义。诗中还有很多细节描写,我们可以感觉出来诗人对自己成长在八十年代感到很骄傲,比如说:“那是智慧的年代/许多谈话如果录音/可以出一本名著”,最后这群大学生要分手,呈现出人去楼空的局面,大家吵吵闹闹走掉,只剩下一块空地板。结尾写道:“在别的地方/我们常常提到尚义街六号/说是很多年后的一天/孩子们要来参观”。参观什么?参观他们父辈的青春。我觉得这也是一种“青春写作”,可以和李亚伟的《中文系》做一个互文性的对照阅读。这首诗通过细节和戏剧性设置来达到幽默和调侃的效果,而李亚伟的《中文系》是比较有意识的运用反讽的手法来达到对中文系生活的呈现。对《尚义街六号》这首诗的评价,呈两极化,有的人很喜欢,觉得写的很真实,有的人则不以为然,认为写的比较粗糙。同学们对这首诗有何看法?

徐梦华同学:还算喜欢。他的风格是跟韩东的反讽消解是一致的,这首诗比《中文系》更为真实,跟我们大学生活很像。

张鑫同学:跟我们男生生活有点相似,“卧谈”、“东西随便用”都是常事。

周飞亚同学:我的感受跟张鑫相近,相对来说,我比较欣赏这首诗的内容和表达方式。它跟我的研究生生活极为相似,很能表达我的心情。这首诗也谈不上有多好,完全是小说叙事写法,口语,幽默,三个关键词可以概括。但是如果我们在八十年代初阅读这样的诗歌作品会感到很亲切,它已经摆脱了“朦胧诗”的那种非常严肃的诗歌表情,嘻嘻哈哈、轻松幽默,更加真实且具有人性化的表情。这就是它的诗歌史价值,它是最早的口语文本之一。

谭五昌:于坚写于1990年的《对一只乌鸦的命名》比较重要,可以看出他的哲学观和诗学观。我们常人一般对乌鸦都有一种偏见,恰巧北师大还“盛产”乌鸦呢,呵呵。我们一起来欣赏这首诗,请大家思考一下于坚对乌鸦是什么态度?他为什么要对“一只乌鸦”进行“命名”?请朱安谧同学来读一下这首诗。

对一只乌鸦的命名

从看不见的某处

乌鸦用脚趾踢开秋天的云块

潜入我的眼睛上垂着风和光的天空

乌鸦的符号黑夜修女熬制的硫酸

咝咝地洞穿鸟群的床垫

堕落在我内心的树枝

像少年时期在故乡的树顶征服鸦巢

我的手再也不能触摸秋天的风景

它爬上另一棵大树要把另一只乌鸦

从它的黑暗中掏出

乌鸦 在往昔是一种鸟肉 一堆毛和肠子

现在 是叙述的愿望 说的冲动

也许 是厄运当头的自我安慰

是对一片不祥阴影的逃脱

这种活计是看不见的 比童年

用最大胆的手 伸进长满尖喙的黑穴 更难

当一只乌鸦 栖留在我的内心的旷野

我要说的 不是它的象征 它的隐喻或神话

我要说的 只是一只乌鸦 正像当年

我从未在一个鸦巢中抓出过一只鸽子

从童年到今天 我的双手已长满语言的老茧

但作为诗人 我还没有说过 一只乌鸦

深谋远虑的年纪 精通各种灵感 辞格和韵脚

像写作之初 把笔整枝地浸入墨水瓶

我想 对付这只乌鸦 词素 一开始就得黑透

皮 骨头和肉 血的走向以及

披露在天空的飞行 都要黑透

乌鸦 就是从黑透的开始 飞向黑透的结局

黑透 就是从诞生就进入永远的孤独和偏见

进入无所不在的迫害和追捕

它不是鸟 它是乌鸦

充满恶意的世界 每一秒钟

都有一万个借口 以光明或美的名义

朝这个代表黑暗势力的活靶 开枪

它不会因此逃到乌鸦以外

飞得高些 僭越鹰的座位

或者降得矮些 混迹于蚂蚁的海拔

天空的打洞者 它是它的黑洞穴 它的黑钻头

它只在它的高度 乌鸦的高度

驾驶着它的方位 它的时间 它的乘客

它是一只快乐的 大嘴巴的乌鸦

在它的外面 世界只是臆造

只是一只乌鸦无边无际的灵感

你们 辽阔的天空和大地 辽阔之外的辽阔

你们 于坚以及一代又一代的读者

都是一只乌鸦巢中的食物

我断定这只乌鸦 只消几十个单词 就能说出

形容的结果 它被说成是一只黑箱

可是我不知道谁拿着箱子的钥匙

我不知道是谁在构思

一只乌鸦藏在黑暗中的密码

在第二次形容中

它作为一位裹着绑腿的牧师出现

这位圣子正在天堂的大墙下面 寻找入口

可我明白 乌鸦的居所 比牧师 更挨近上帝

或许某一天它在教堂的尖顶上

已窥见过那位拿撤勒人的玉体

当我形容乌鸦是永恒黑夜饲养的天鹅

一群具体的鸟 闪着天鹅之光 正焕然飞过我身旁那片明亮的沼泽

这事实立即让我丧失了对这个比喻的全部信心

我把"落下"这个动词安在它翅膀之上

它却以一架飞机的风度"扶摇九天"

我对它说出"沉默"它却伫立于"无言"

我看见这只无法无天的巫鸟

在我头上的天空中

牵引着一大群动词 乌鸦的动词

我说不出它们 我的舌头被这铆钉卡住

我看着它们在天空疾速上升 跳跃

下沉到阳光中 又聚拢在云之上

自由自在 变化组合着乌鸦的各种图案

那日我像个空心的稻草人 站在空地

所有心思 都浸淫在一只乌鸦中

我清楚地感觉到乌鸦 感觉到它黑暗的肉

黑暗的心 可我逃不出这个没有阳光的城堡

当它在飞翔 就是我在飞翔

我又如何能抵达乌鸦之外 把它捉住

那日 当我仰望苍天 所有的乌鸦都已黑透

餐尸的族 我早就该视而不见 在故乡的天空

我曾经一度捉住过它们 那时我多么天真

一嗅着那股死亡的臭味 我就惊惶地把手松开

对于天空 我早就该只瞩目于云雀 白鸽

我生来就了解并热爱这些美丽的天使

可是当那一日 我看见一只鸟

一只丑陋的 有乌鸦的那种颜色的鸟

被天空灰色的绳子吊着

受难的双腿 像木偶那么绷直

斜搭在空气的坡上

围绕着某一中心 旋转着

巨大而虚无的圆圈

当那日 我听见一串串不祥的叫喊

挂在看不见的某处

我就想 说点什么

以向世界表白 我并不害怕

那些看不见的声音

谭五昌:乌鸦在我们传统文化中是一种不祥的象征,它会给我们的生活带来灾害。但于坚在20世纪八九十年代之交写这首诗可以予以社会文化层面的深度分析,他是想为给乌鸦正名,恢复其本真面目。乌鸦是一种边缘的鸟类,被社会偏见压在最底层。于坚实际上是要为一只乌鸦重新命名,消除人们对乌鸦的偏见。在这首诗里面,我们看到乌鸦的形象跟黑夜、灾难等含义连在一起,那种黑暗的命运其实是人类强加到乌鸦头上的,所以诗人说:“从童年到今天我的双手已长满语言的老茧/但作为诗人我还没有说过一只乌鸦”,指出了我们的文化语言对事物的强力扭曲或遮蔽现象。其实我们的语言具有暴力的色彩,它对很多事物的命名充满了暴力色彩,一种文化上的暴力。那么,于坚在书写这只乌鸦时就想把这种语言的文化暴力“扒开”,然后让我们去真正重视和审视一只乌鸦:它是底层的代表,是边缘的人和事物的代表,它受层层的历史文化的重压。这让我们联想到社会上的小人物,如果我们跟社会文化环境对照起来联想,这个乌鸦就是某些小人物、边缘人物的隐喻。很多的小人物其实命运很悲惨,但还被无知的人说成“不祥之物”,比如祥林嫂,丈夫死了、孩子被狼叼走了,其他人还把她看作不吉祥的东西,对她加以鄙视。所以,在这首诗里,于坚与世界是对立的。这个充满不人道思想与行为的世界和乌鸦处于对立的关系,乌鸦充满悲情色彩。潜心阅读,可以感受到诗人对那些卑微的长期遭受迫害的小人物的同情与悲愤情绪。诗人在这里扮演了一个公正的发言人角色,他试图要维护人类的公平和正义。诗中的这只乌鸦安于自己的本分,它不会跳跃或是逃到自己角色之外,永远在乌鸦的位置上待着。此外,诗人还把一个小动物的快乐真实呈现出来:“它是一只快乐的大嘴巴的乌鸦/在它的外面世界只是臆造”,这句话很有力度,是对一个充满偏见的文化符号的世界的抨击。这里面我们感受到卑贱的沉默的大多数,他们也有自己的快乐,所以我们应该对那些卑微的人和动物给予深切的理解和同情。因此,诗人对乌鸦进行了赞美:“可我明白乌鸦的居所比牧师更挨近上帝/或许某一天它在教堂的尖顶上/已窥见过那位拿撤勒人的玉体/当我形容乌鸦是永恒黑夜饲养的天鹅/一群具体的鸟 闪着天鹅之光 正焕然飞过我身/旁那片明亮的沼泽”,这种思想、这种对于卑贱人物的尊重使此诗闪烁着人道主义的光芒。我们反省自身,我们对乌鸦是否也存在着偏见?我们会赞美乌鸦吗?虽然乌鸦身处黑暗环境,但它还是在呼唤阳光。同时,诗人在诗里也有忏悔,叙述他童年时受到周围环境影响,使他也对乌鸦充满偏见,见到乌鸦仿佛就闻到了死亡的臭味一般。这里用到对比的手法,把乌鸦与白雀、天鹅对比,诗人对后者的欣赏与热爱无疑是受到主流文化熏陶的结果,所以对这种表面很丑陋的乌鸦一度存有偏见。现在诗人要重新恢复乌鸦的真相与名誉。诗人在结尾写道:“当那日我听见一串串不祥的叫喊/挂在看不见的某处”,这“不祥的叫喊”隐含着一个被歪曲的主体形象,因为“不详”不是乌鸦天生的属性,而是被外界主流文化歪曲而致。我们对一种事物的偏见有时可能是天长地久的,比如我们现在还在经常性的指责别人“乌鸦嘴”。这里诗人就是反其道而行之,勇敢的挑战世俗偏见:“我就想说点什么/以向世界表白我并不害怕/那些看不见的声音”。再进一步解读该诗,我们可以感受到,其实在很大程度上诗人与乌鸦的形象是叠合在一起的,他是站在小人物的和一切被遮蔽的事物的文化立场上去发出自己的抗争之声的。

这首诗也让我对于坚本人有了比较深刻的理解,我觉得他还是站在平民主义的文化立场上,对所有遭受偏见和压迫的小人物给予了深切的同情,这是一种可贵的人道主义思想。由此我们也感受到,一个诗人如果总是陷于世俗偏见之中,那么我们就会觉得这个诗人缺少一种独立的世界观。往深一点说,于坚这首诗里有一个哲学体系在背后支撑——乌鸦哲学。也就是说,哪怕最卑微的生命,哪怕它有再大缺陷,我们也要尊重它的存在。这是一种深刻的生命哲学。当然,在于坚的很多诗歌文本中我们看不出有多少哲思,更多的是日常生活,但在日常生活的背后也是要有哲学意蕴的。假如于坚的部分诗歌文本背后没有生命哲学,那么他的重要性就会降低。在我个人看来,于坚的不少诗作恰恰在日常生活书写与原生态的生命叙述中传达出了一种生命哲学,这就是他的功力。现在大家来简单谈谈自己的感受。

何明敏同学:我觉得这首诗一开始听起来挺玄乎,不像前面那首诗简单明了地把生活场景堆积,它更多的是需要你去揣摩这当中的意象。起初看的时候,不知道他到底想表达什么,后来慢慢的读下去才理解,乌鸦大概是一种充满反抗精神的动物,对主流社会偏见的反抗,在诗人看来他是要为乌鸦重新命名并赞美乌鸦。

谭五昌:此诗的内容比较驳杂丰富,但我想诗人要表达主旨还是清楚的,可以把握的。

朱安谧同学:首先,这首诗给我的感觉像是“语言的游戏”。诗里的“乌鸦”是变化的,本身可能代表了很多东西,可能曾经受到文化主流不好的界定,一种歧视性的传统。其次,乌鸦也代表了一种灵感,一种勇敢的想象和探讨。最后,乌鸦可能代表在写作中运用的一些经验,比如童年的经验。乌鸦代表诗人写作中遇到的这一类经验范畴。在诗的结尾,这个乌鸦好像又代表着一切人类之上的一个巨大的漩涡——命运。虽然叫喊不详,但乌鸦对这个绝大的宿命漩涡大声叫喊,毫不畏惧。因此“乌鸦”的内涵很丰富,这首诗在游戏之中又体现了了一种神秘的无意识和哲学性的想法。

谭五昌:朱安谧所说的一个词“神秘”我觉得很有意思。乌鸦的确是一种神秘的鸟类,我们的偏见也铸就了它的神秘感。诗中有很多无意识的描写,如“我生来就了解并热爱这些美丽的天使”。大多数人们可能都受到世俗偏见的污染,对乌鸦保持警惕,所以诗人他要重新确立其思想的独立性,从而对乌鸦有一种新的发现。这首诗内涵丰富,可以从很多角度来解析,如文化对抗、精神分析的角度,甚至是人类学、鸟类学的角度等。在此,我要专门提及一下于坚上世纪九十年代初创作的一首长诗《零档案》,这首诗一直引起较大的争议与反响,它还被导演牟森改编成话剧,被认为是于坚最重要的诗歌作品之一。因为这首诗很长,课后请同学们好好研读一下。

这首长诗是一个人全部档案资料的实录。在中国当代诗歌史上,这种实验性的诗歌仅此一篇。后来导演牟森把它改编成先锋话剧,把一个人的一生用档案形式记录下来,里面有大量“下半身”词汇。《零档案》发表出来后,有的人说是“垃圾”,有的人则说是“很重要的探索之作”。这首诗中全是词语的排列,张柠老师曾就此写过一篇评论文章《零档案:词语的集中营》,这确实有些像是词语的大爆炸,词语自身的狂热排列组合。诗人好像是档案馆里一个尽职的解说员。叙述这个人的一生,如他是怎么出生的,出生的动作全部客观地被展示出来了。然后叙述他的成长经历,从学叫“爸爸妈妈”,到怎么上托儿所,最后大学毕业,等等,全部采用客观化的词语,记录了一个人一生的轨迹,客观而真实。在“恋爱史”这一节里面,有很多身体器官的词语。而工作情况、思想汇报更是非常真实,诗人将自己的想法全部真实坦白地表现出来,那些被人认为很“阴暗”的词语也不忌讳。为什么这首诗在1994年发表时广受人们争议呢?其实原因比较明了。大家若从诗歌史的角度来看这首诗它绝对有意义,但从美学角度来说可能就未必有太大意义。它不是提供审美的愉悦而是提供某种思想的震撼,一个人的一生全部用档案来概括,被扁平的文字所取代了。于坚在这首诗中是用公共词语来解构主流意识形态对一个人身体的束缚,以词语来反词语。所以我觉得这种探索也是有意义的,虽然有人称这是在模仿一位国外的大诗人。总之,这首诗在于坚个人的写作史上是有重要意义的。这样的诗歌只能写一次,不可复制和模仿。对于坚来说,它是对公共话语一次颠覆性的解构,用这些词语来嘲讽那些强制性的语言和文化规训。这样的诗会给我们一种陌生的阅读效果,一种震撼性的阅读体验。从中也可以看出于坚作为诗人的探索性和试验性精神,即使现在五十多岁了还在继续创作,他的诗歌活力是值得我们肯定的。

总之,《零档案》是上世纪九十年代出现的“爆炸性”诗歌文本,它用词语的堆积描绘一个人一生所留下的轨迹。任洪渊老师经常说,如果你喜欢写诗,那么多用些动词和名词,少用些形容词。很显然,于坚的《零档案》就是用名词和动词建构出来的一个人的生命史的诗歌文本。这个档案用“零”来修饰大有深义,它意味着公共话语、意识形态话语对个人话语的全面压抑、颠覆和消灭,即集体记忆抹杀个人生命的记忆,个人的生命被掩盖在公共词语的暴力之下。所以本诗还是有一种思想上的震撼性,虽然你可以对它的艺术性做一种尖锐的评价,但不可否认这首诗对于我们观察一个时代的思想精神状况很具有启发意义。读这首诗的时候你会感觉到词语强大的暴力,这样的诗只能写一次,它不能复制,于坚自己也不能重复。相比之下,韩东上世纪九十年代以来的诗歌写作仅仅是在维持他的诗人形象,并没有为其增添文学史意义;而于坚的诗歌创作则不然,他用他的自觉变化与探索,强化了他在当代诗歌史上的独特位置。

在《零档案》之后,于坚就开始慢慢为自己寻找新的出路,他重新向经典诗学回归了。在他大量的诗论中,他向传统诗歌,特别是向李白表达了敬意,多次强调诗歌回归大地,回归经典,《长安行》这个组诗的用意就在于此。这是于坚2002年写出的组诗。每个人到了长安,他的历史意识都会被大面积的唤醒。选择这种题材就意味着诗人在很大程度上向经典和传统致意、回归了。这首诗引起了诗歌界的很大关注,我们从中可以看到于坚从极端的探索转向了他心目中的经典写作,并且朝此目标大踏步地前进了。请同学们默读这组诗。

长安行(节选)

登秦始皇陵

长安附近

丘陵凸起

周围是阡陌和田园

高天厚土兮

紫气苍苍

其中一座山包下

埋葬着大帝

秦始皇

和百姓一道

仰面朝天

骨骼四散

他曾经扫六合

立文字

创造中国

秦始皇陵上所见

车过秦皇陵墓

一个在西安教书的人说

别上去了

没什么看头

不过一山包

种了石榴

门票还贵呢

确实没有什么好看的

也就是秦人见过的那些

高天 大野 广阔

毒日头下

什么也不飞

骊山苍苍

云烟茫茫

风伏在青苹之末

黄土上

有人在耕作

大雁塔

在长安

天气就是紫气

鱼贯而入 买了票

我们钻进雁塔

要看看大唐朝的肚子里

凌空高蹈的都是什么

顺着楼梯爬上去

到第七层 又滚滚下来

就是帝王也不能例外

那里是顶

伟大的容器

蒙尘纳垢

千年过去了

不动

尊重上窜下跳之后

空虚

感到自己的肉太轻

一向恐惧的那些

太轻 一向重视的那些

太轻 不足为凭

收起乖戾的羽毛

我跟着古代的老百姓

跟着皇帝

跟着僧人和使者

跟着李白

跟着长安

默默地跪下来

把柄

公元某某某年

皇帝登基。

(另起一行 括号

注:小老婆生的)

写历史的小人

嘿嘿一笑

为造反者

留下了把柄

稠酒

千年之后

长安做的稠酒

依然是普通的粮食酿成

“有米香

若沉淀轻摇即可”

每个一饮而尽的人

都成了李白

西安

西安

造反者们创造了

多少丰功伟绩

捉蒋亭

翘在天上

但只是

在大雁塔

我才感到尊重

诚惶诚恐

心悦诚服

毫不勉强地

跪下来

唐僧

我一向以为

他是一尊坐佛

镀金

肚子隆起

闭着眼睛

大雁塔里藏着他从印度取来的

经文

与我无关

但在塔底的基座上

我发现了他从前的画像

那是一个风尘仆仆的行者

背着棉布包袱

走在大地上

紫气

长安之夜

天地之间依旧弥漫着什么

我说 是紫气

另一个人说

是雾

听见

在长安

我含有链霉素的耳朵

悄悄地贴近了古代的心

懵然不知

在羊肉泡馍店里掰麦饼的时候

忽然听到了 钟声

一个古刹飘扬过来

有只耳朵像李白那样动了一下

他听之任之 浑然不觉

继续剥蒜

我流下热泪

两行

长安行

我们是古代就认识的朋友

穿着现代的衣冠

我穿的是圆领衫

短裤 登山鞋

伊沙穿的是长裤和T恤

皮鞋是黑色的

唐欣也穿长裤T恤

皮鞋是黑色的

像是三个裹着绑腿的行者

跟着各单位的旅游团

走过夏日长安

天气热 街上多丽人

味道正 路边有吃的

朱雀道宽六百米

大雁塔高三千尺

说起李白的口吃

越来越严重的时候

在坐的都听不懂

“笑问客从何处来”

谭五昌:这是于坚去西安参加一个诗会后,有感而发而写成的作品。这组诗发表出来后,有人评价不高,认为于坚的先锋性丧失了,以沈浩波代表的先锋诗人对于坚表现出来的这种复古倾向表示不满。但也有人对这组诗表示肯定与欣赏。大家听完朗诵以后应该有了一个粗略的印象,那么于坚这组诗的诗歌美学语言风格在你心中留下了怎样的印象?

徐梦华同学:我感觉他写了很多东西,内容丰富。我觉得他的题目开始用“秦始皇”会给人一种错觉,第一节好像是在向传统复归,但后面几个小节就又属于于坚以往的风格了。他仍旧是在反讽历史,比如罗列参观兵马俑的人的名字,开始看起来没什么不同,但到了后来,文学史上名人名字的出现让我们看到了他对历史众多事件的态度。另外,“把柄”这一节也看出他独特的历史观念,他穿越历史表面看出很多类似本质的东西。后面的“唐僧”几节还是用一种虚笔,是对历史的反抗。所以,总体来看,我觉得这组诗并没有如人们评价那样丧失了先锋性。

谭五昌:不错,看出来徐梦华同学很敏感。各位以后到了西安可能也会写一些历史题材的诗文,那么你的感受和于坚的会是一样的吗?作为中文系的学生,历史文化古城肯定会刺激你的情感、刺激你的想象。不知大家对这组诗喜不喜欢?

张鑫同学:我觉得这首诗有一种感怀、戏谑或者是诗人内心的东西。表面看起来是反讽,但后来体会到还应是诗人在西安的切身感受,作者把当时的现实场景和积累的历史知识进行结合,从而生发出这样的感怀,这样的诗歌。我还算喜欢它,写得很有意思。

何明敏同学:这组诗如果从语言形式上看有点粗糙,是很多名词或者物化东西的堆砌。在我看来,好的诗歌在语言上需要含蓄,但又能直达人的心灵。他写得比较口语化,这也许就是于坚的风格,他能从他那样的诗歌里让人感受到他要表达的东西。反正我是不太喜欢这样的风格。但诗坛写作本来就是要多元化的,这样的诗歌有它存在的理由,所以也觉得挺好。

谭五昌:何明敏同学看似悖论的表达隐含着很大的道理。

朱安谧同学:我不喜欢这一组诗歌。我觉得,诗歌就应该“有诗有歌”。无论你怎样创作,怎样先锋、探索,总要有诗歌之于诗歌本体的东西。我总觉得如果这条路你走的太远、超过诗歌范畴,反倒会失掉诗歌能带给人的感动。我没有办法体会到他的心情,因为他不会给我一种很真实的感受。在我看来这组诗写的很矫情,很像某种影响下的焦虑的孩子,他活在他非常卓越的父亲的光环下,想走出去却很蹩脚。总之,这对我来说不是很好的诗歌。

谭五昌:这几位同学的发言很有意思,对我很有触动。他们每个人都站在自己独特的角度上对于坚这组诗进行了解读与分析,大家的评价综合起来在我看来也就完成了对于坚这组诗整体性的评价。我觉得我们的同学都比较敏感,触及到了这组诗的特质。比如说,朱安谧同学不喜欢它的原因就在于作者这种矫情的姿态。我觉得朱安谧用“矫情”这个词去定位于坚这组诗很敏锐,也很到位,读这组诗,一方面,你会感觉到于坚对传统的尊重,另一方面,于坚又用了解构、调侃和反讽这种手法和语调来对西安进行言说,诗人的态度有一种说不出的暧昧。这也可能就是我们同学读完后感觉不太舒服的原因吧。

我基本上同意同学们的说法。这组诗确实还是有争议的。当然,对任何诗歌来说,完全没有争议是不大可能的,关键还是要看评说者的倾向与理由。有的先锋诗人觉得,这组诗先锋性几乎丧失了,但我这一评价是不准确的。如《把柄》一节中,用解构的手法对历史进行调侃,这就很像沈浩波2000年前后的写法。“把柄”,这个题目一听就很“下半身”了。“公元某某某年”,此时是非常严肃庄重的历史叙述,接下来一行就说是“小老婆生的,写历史的小人嘿嘿一笑”,这种感觉就很阴险,把皇帝的真实身份暴露,给历史庄严的面貌泼上一盆污水,让它显出本来面目,为后来者留下了“把柄”。我们不要把关于皇帝与历史的叙述看得很神圣,历史从来就是胜利者的书写,是涂脂抹粉的修辞。这首小诗很显然很有先锋性。同时在另外很多节诗中也都有先锋性体现。另外,我们要从整体上判断诗人的这组诗到底给我们带来了多大的思想启发或震撼,它的艺术姿态是否统一?我认为这组诗语言形式上虽然有点守旧和粗糙,但还是有内涵的,我个人比较认可它,它还是有很多可以解读的空间的。

先看第一首《登秦始皇陵》。关于秦始皇的故事已经很多了,作者整个对秦始皇的想象很庄重,写的也很大气。前面几句历史风貌的描写有大气磅礴的古典意味。用“大地”一词表现了作者对秦始皇的敬意。在结尾的时候,诗人又对秦始皇的丰功伟绩给予了正面的肯定。我觉得这首诗概括了于坚的表现手法,即先锋性、解构性、古典性非常奇妙地融合在一起,但同时又让人感受到这种融合的强制性,于是我们就感到了某种“矫情”的味道。我认为这首诗还是融合得比较好的。这里面有解构和反讽意识,更多的是诗人对死亡的思考,“皇帝死”其实和“百姓死”的过程没有什么两样。这首诗反讽的味道还是比较浅的。在这首诗中,于坚比较正面地叙述了秦始皇的一生,并对此做了评价。

再看第二首《大雁塔》。我们可以做一个互文性的阅读。之前我们已经读过了韩东的《有关大雁塔》以及杨炼的《大雁塔》,在这里,我们自然会更多联想到韩东诗歌的味道,即反讽和解构的意味。如以“肚子”的意象来形容大雁塔是一种调侃与反讽,然后,“顺着楼梯下来”又让人想到韩东的诗句“走上去爬下来”,在这里,我们感到了人的渺小,反衬出大雁塔的庄严与崇高。接着又出现“蒙尘纳垢”这样不好的词语,这就是我们有些同学读起来觉得有些矫情的地方——转变太快了。当然,这是于坚特意运用的写作手法,庄重中夹杂着反讽,这就突出了于坚的现代性,因为他跟李白是有区别的,他是以现代人的身份对长安进行二度书写。他在诗中写道:“我跟着古代的老百姓……”,这里面出现了历史想象,他仿佛穿梭时间隧道返回古代长安,跟着李白一起游览大雁塔,表现出诗人的自傲态度,他似乎觉得自己可以和李白并行。当然这里面藏着一个当代诗人对古代诗人的敬意,他内心深处摆脱不了对历史的记忆与敬畏,但他又要采用一种反讽的手法去写,看似不合理的现象其实有其内在的合理性。这一切说明于坚是一个当代诗人,他想通过对西安的现代想象来与古代接轨,表明自己回归经典的姿态。所以“李白”这个意象符号在这组诗中非常重要,另外,“大小雁塔”的意象符号也很重要,这些词语与意象成为解读这组诗的一把钥匙。

再看《稠酒》这首诗。开头便是巨大的时间跨度,从千年之前到千年之后,人们喝的酒千年不变。把古代的酒压缩饼干似的推到我们面前。“每个一饮而尽的人 都成了李白”,这是有所指的,暗指于坚自己,也表明了他的“李白情结”,李白可能是他最崇拜的古典诗人。这里面实际上也有一个诗人身份认同的问题。于坚认为自己的身份是一个汉语诗人,而李白是最伟大的汉语诗人,于坚也希望成为李白那样的汉语诗人。所以诗中的喝酒不仅仅是喝酒,而是用喝酒的行为表达一种身份的认同。

再来看《杜公祠》。杜甫,也许是于坚除了李白外第二个崇拜的古代诗人。据说当年杜甫在长安时就住在这里。我们读了以后感到,在于坚的叙述中,历史上的杜甫旧居经过无数次拆建已经不是原貌了,但在这里他依然能感受到杜甫的影子,对杜甫的旧居还是有一种淡淡的敬意。如果他对杜甫不重视的话,他不会去参观;但你会感觉到诗中他对杜甫的说话态度所显示的庄重与敬意没有李白多。这首诗很口语化。

接着来看《伊沙的皮包》。于坚专门提到伊沙,表现出对朋友的友好,通过对西安俗人的批评来肯定伊沙的诗人地位。“右边出现了一个皮包/黑色 象上了腊的名牌皮鞋/一向被老板们用来装合同和手机的”,“皮包”、“手机”这种意象在诗中是贬义性质的,于坚在此含蓄的批评了那些人世俗,没有文化。当打开包的时候看到一大包诗,这里用“诗”来完成对伊沙的表扬,对庸俗老板的批评。我觉得这首诗是一种表达友情的即兴诗篇。

下一首是《兵马俑博物馆》。这里将很多在历史上留下痕迹的或者虚构的名字拼凑在一起,形成了一种语言的狂欢、能指的游戏,最终表达出了一种现代性的沉重,诗的后面我们看到了兵马俑的沉默,历史的沉默,后面的重复手法制造了非常沉重的历史氛围,诗人用后现代狂欢和小小的语言游戏完成了现代与后现代两种风格的交融。可以看出,作为古都,西安的历史的沉重感对一个诗人潜意识的影响,即使先锋性强如于坚者,历史的庄重也会在此恢复它本来的面目。我觉得“大雁塔”是最有历史含义的符号。诗人在它面前的感情是诚惶诚恐的,这是一种文化态度,表达了诗人对历史的尊敬。诗中提及1936年的西安事变,言外之意是前面的丰功伟绩都不如大雁塔让他感到尊重,而且用跪下的行为加以表现。我们同学如果到了西安看到大雁塔恐怕没有跪下的冲动,更多的是韩东式的后现代主义态度:“有关大雁塔,我们又知道些什么”。这就代表了你跟你的父辈对待历史一种巨大的文化差异。虽然于坚给人的印象很狂,但他们那代人的狂放是有边界的,真正到了历史的象征物面前,内心还是充满挥之不去的敬意。我觉得这首诗感情很真实,不是历史虚无主义。

再看《唐僧》这首诗。我倒是从中读出了于坚的平民情怀。我们对《西游记》中的唐僧充满某种历史的敬意,对《大话西游》里的唐僧我们采取的是一种后现代主义态度,一种调笑、嘲讽或者轻视的态度。读了这首诗,我们会感到唐僧很亲切:“我发现了他从前的画像/那是一个风尘仆仆的行者/背着棉布包袱/走在大地上”,这是一个大地上行者的形象,既不高大也不渺小,是一种平民主义的文化姿态。我觉得这首诗很有意思的地方是反映了诗人很矛盾的文化态度,一方面是很正统的历史情怀,另一方面是要摆脱传统的先锋姿态。

再说说“紫气”这个意象,它代表对西安的想象,非常庄严;但如果说是“雾气”,则这个古都也就没啥了不起了。“紫气”与“雾气”之间的摇摆恰恰显示了诗人内心摇摆不定的文化态度:一方面是对因循传统的尊重,另一方面是一种很清醒的现实认知。当今的西安很难再现当年的辉煌了,而在现实中我们是很渺小的,在历史的想象中我们也许很伟岸,这写出了诗人内心的矛盾和犹豫。在后面的《塔》中,用“摩天大楼”和“大雁塔”比较,表达的也是此种态度。

再讲下一首《听见》。我觉得这首诗最能够说明于坚对以李白为代表的伟大汉语诗人的追慕。诗人描写在羊肉泡馍店吃东西听到钟声的场景。钟声是最能唤起人们历史想象的声音。在这首诗里,诗人把自己自比为李白,想象他自己的耳朵就是李白的耳朵,于坚吃饭的场景就和李白吃饭的场景叠合在了一起,这个时候历史和现实已经浑然成一体,结局是“我留下热泪两行”,这种表达比“留下两行热泪”更有力度,更能够呈现诗人内心的激动。他多次臆想自己成为李白,这让我们能够感受到于坚浓郁的古典汉语诗人的情怀。

最后一首《长安行》写了三个诗人旅游,回归到古典场景的想象。诗中说到:“李白的口吃越来越严重”,这里可以看出历史想象和现实的巨大反差。在唐朝李白是不得志的,但在于坚眼中,“李白的口吃”表现出了一个诗人的高傲,“李白的口吃”,一般的庸众当然就听不懂,这里深刻的暗示了一个诗人和普通大众在精神境界上的分歧与距离,用历史讽喻现实,用心良苦。

这组诗由对现实的描写引发了对古代的想象,把我们拉回到一两千年前的秦朝与唐朝。从诗中我们可以感受到诗人对历史荒凉庄严的想象与热烈的缅怀,一种非常浓郁的历史情结扑面而来,也可以看出于坚骨子里非常深厚的古典情结。这组诗在艺术上没有特别出彩的地方,相比他其他有名的诗作也略微逊色;但通过这组诗,通过于坚的态度,我们能够感受到中国当代优秀诗人对待经典、对待历史、对待伟大传统应该持有的态度。我在这组诗里读到了“虔诚”、“追慕”、“记忆”、“敬畏”这些关键词,这对当代先锋诗人来说也是有启发意义的,一个诗人再先锋也不能陷入历史虚无主义。于坚毕竟是一位人到中年的诗人,他明白必须朝向历史的纬度去写作才有意义,否则就是无效的写作。

谭五昌:写母亲的诗篇很多,我们现在来看“母亲”在于坚笔下呈现怎样的面貌,他对母亲又是什么样的态度。我们现在来看看他的《纯棉的母亲》,我读了《纯棉的母亲》之后感觉很喜欢。现在请马小慧同学读读这首诗。

纯棉的母亲

纯棉的母亲 100%的棉

这意思就是 俗不可耐的

温暖 柔软 包裹着……

落后于时代的料子

总是为儿子们 怕冷怕热

极易划破 在电话里

说到为她买毛衣的事情

我的声音稍微大了点

就感到她握着另一个听筒

在发楞 永远改造不过来的

小家碧玉 到了六十五岁

依然会脸红 在陌生人面前

在校长面前 总是被时代板着脸

呵斥 拦手绊脚的包袱

只知道过日子 只会缝缝补补

开会 斗争 她要喂奶

我母亲勇敢地抖开尿布

在铁和红旗之间 美丽地妊娠、

她不得不把我的摇篮交给组织

炼钢铁 她用憋出来的普通话

催促我复习课文 盼望着我

成为永远的100分

但她每天总要梳头 要把小圆镜

举到亮处 要搽雪花膏

“起来慵整纤纤手

露浓花瘦 薄汗轻衣透”

要流些眼泪 抱怨着

没有梳妆台和粉

妖精般的小动作 露出破绽

窈窕淑女 旧小说中常见的角色

这是她无法掩盖的出身

我终于看出 我母亲

比她的时代美丽得多

与我那铁板一样坚硬的胸部不同

她丰满地隆起 像大地上

破苞而出的棉花

那些正在看大字报的眼睛

会忽然醒过来 闪烁

我敢于在1954年

出生并开始说话

这要归功于我的母亲

经过千百次的洗涤 熨烫

百孔千疮

她依然是100%的

纯棉

谭五昌:大家对这首诗有什么看法?于坚在这首诗里面塑造了怎样的母亲形象?是不是能与你对母亲的想象联系在一起?能否触动你?

赵甜同学:我觉得诗人没有刻意要把母亲塑造成多么伟大的形象,他塑造的是一个柔弱的、女性特征明显的形象,害羞啊、脸红啊,说明这是一个弱小的女性。“开会”“拿镜子”“梳妆”等动作让人感觉内心很柔软,不刚烈,她这样一个柔弱的女性在强硬的时代背景下用自己的力量去抗争。于坚作为儿子能够欣赏到母亲当时的这种美,角度很新,总体上又给人很不一样的感觉,我还没从这样的角度去想过我的母亲、我的奶奶。我很喜欢这首诗。

许姗姗同学:我也很喜欢这首诗。这样的母亲形象在敏感的政治文化中生长起来,特别本色、淳朴。她介于“崇高伟岸”与翟永明笔下的“完全女性化”之间,他也会写到“擦雪花膏”这样柔美的一面,同时也有时代的敏感,还带有传统文化中妇女的优秀品质,很让人感动。

谭五昌:我跟同学们的感受一样,通过这首诗我对于坚多了一份了解。我原来以为他比较酷,人情味可能会淡一点;但在这里,看到他对母亲的赞美,我对于坚也多了一种亲切感。这首诗可以与很多诗人笔下母亲的形象进行对比,包括翟永明、舒婷等。《纯棉的母亲》里的母亲是一个小家碧玉,勤劳,善良,爱美,很羞涩,到了六十五岁还是会脸红。在乡下或在小城市,这种很可爱的老太太并不少见。这首诗叙述小家碧玉的贫困母亲依然一直保持对于美的执着追求,她小家碧玉的气质在时间的冲刷下没有改变,和时代也不冲突,一个与世无争、温婉贤惠的母亲形象被血肉丰满的塑造了出来。由母亲的一生可以看到时代的变迁,在诗中,“时代”具有非理性、非人道主义的含义,但母亲幸运的躲避了“时代”的残酷打压与无情迫害,在“铁与红旗”、“铁与尿布”之间,她每天“擦雪花膏”,重复“妖精般的小动作”,展示母亲对“小资情调”的执着追求。“我终于看出 我母亲/比她的时代美丽得多”,这句诗凸显出了一种批判性,更衬托出母亲的光彩形象,在一个压抑美的时代,母亲还对美执着的追求,同时诗人也对母亲身体的美予以了公开的描叙与赞美,而对“那些正在看大字报的眼睛”予以讽刺。那些思想很守旧、很“左”的人终于被母亲身上女性的美所征服。我读到这里,感到母性的美在闪光。这首诗是于坚献给母亲平凡人生的充满情感色彩的赞歌。所以他在结尾说:“经过千百次的洗涤 熨烫/百孔千疮/她依然是100%的纯棉”,母亲的一生经过很多波折,但她依然是百分之分的“纯棉”。用“纯棉”这个意象表现了诗人对母亲百分之分的尊敬与赞美。其实诗中的“母亲”也是一代母亲集体形象的缩影。诗作的叙述流畅,细节生动,表述比较机智。

最后我们来看于坚的一首口语短诗《便条集之二五八》。我们之前说过于坚的探索意识很强,即使到现在的年龄也没有完全放弃。《长安行》发表以后,人们说于坚老了,也许于坚是为了证明自己没老,所以又写下《便条集》这一组口语化的实验之作。《便条集之二五八》一诗用非常日常化的口语方式创作,赢得了很多人的赞赏。有请刘玲燕同学来读一下这首诗。

便条集之二五八

20米×48米

占地960平方米

这是您的公寓

23米×5.1米

占地117.3平方米

这是您的套间

6.5米×4.2米

占地27.3平方米

这是您的客厅

5.6米×3.4米

占地19平方米

这是您的卧室

2.1米×1.8米

占地3.8平方米

这是您的厨房

1.6米×1.1米

占地1.76平方米

这是您的卫生间

1.4米×1.8米

占地2.8平方米

这是您的床位

1.6米×0.5米×2

占 地1.6平方米

这是太太和您

本人

0.2×0.3米

占地0.06平方米

先生,这是……测量员停顿了一下

您的盒子

谭五昌:这首诗写的是买房子以后找来测量员测量房子面积的场景。“盒子”就是骨灰盒,非常客观冷静的叙述。请同学们来谈一谈自己的感受。

田颖同学:我想诗人有两层意思。第一层就是你生前也许占有很多东西,诗人这里用很夸张的数字来写物质上或者空间上的优越;但是人生的最后的归属就只是一个骨灰盒。第二层意思就是从诗的整个叙述方式来看,他是用测量员很客观的语气来叙述的,测量员测量很精确,我想诗人是不是在讽刺这个世界已经出现很久的机械化生活,在这样强大的机械化生活背景下我们整个人类的精神财富却是很小的。

谭五昌:我们现在面临的生存困境主要是房价高、买房难。现在有些教授、学者在一起闲聊,谈得最多的就是“房子问题”。但是我们的追求如果仅仅是空间或者物质上的满足,我们实质上也是处于生存的盲区中。这首诗用很写实的方法给我们以思想启示。诗人用从大到小的数字对比,意味着我们生命存在的虚无。前面960平方米的空间从主人最后的结局看都是一种浪费,人性表现出贪婪的一面。这首诗非常智慧、出彩的地方在它的结尾,如果没有结尾的“盒子”意象(骨灰盒)出现,这首诗就没有任何意义。它是诗眼,让本来很口语化、很平面的诗突然变得深刻,变得形而上。当测量员最后吞吞吐吐地说出您的骨灰盒多大的时候,我们每个读者都应该被震撼了。我们对物质无止境的追求,就被这个最终占地0.06平方米的骨灰盒震动了,从而反思自己生命存在的价值。这首诗里有一个巧妙的对比在其中。我们生前贪婪的空间追求与我们生命存在的渺小空间是一个巨大反差与剧烈对比,这里可以看出于坚的生命智慧。要让你的生命充满自觉和意义。这首诗在形而下的书写中呈现出诗人形而上的感受。结尾的叙述不仅充满戏剧性,更是一种寓言化的叙述。也许在现实生活中测量员是不会测量骨灰盒的面积的,诗里有一种虚构的成分,实际上这种表面非常写实的叙述是充满了寓言性的,再次表明了于坚作为一个重量级当代诗人的过人智慧。