《泰坦尼克号》,正义和神性的救护

一

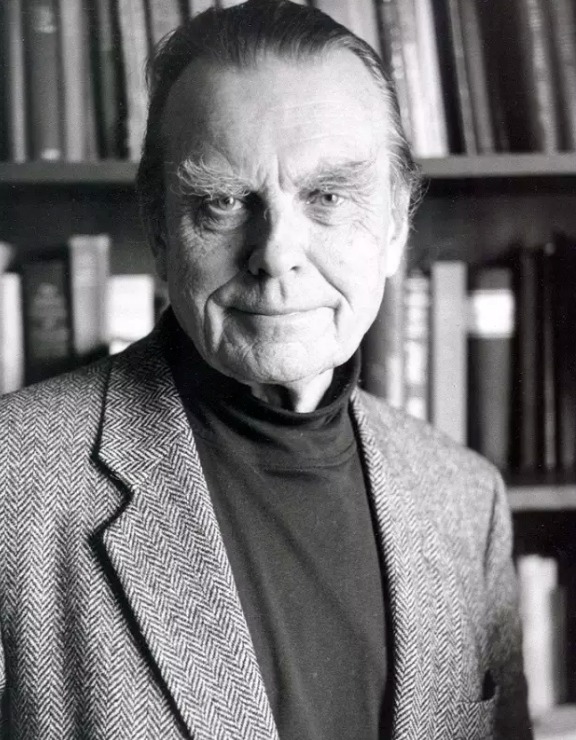

“记忆是我们的力量。在它的庇护下,我们的语言才终于没有像找不到树和墙可资攀附的常春藤一样地自己纠缠在一起(切斯瓦夫.米沃什语)。”恰被诗人言中,在这个冷雨滂沱的冬日,读米沃什的诗《泰坦尼克号》,我仿佛被唤醒,曾经湮没在记忆中的电影《泰坦尼克号》画面一幕幕重新回到我眼前,而在这首诗中所漫延的历史记忆也蜂拥而至。于是,我接受诗的召唤,奉命出发,开始履行这首诗赋予我的使命。

切斯瓦夫.米沃什的诗《泰坦尼克号》是对20世纪人类所遭遇的重大灾难之一——泰坦尼克号豪华客轮处女航即在北大西洋触冰山沉没事件的重申、还原和见证,将重点书写落在了《泰坦尼克号》沉没之前的许多细节、资本社会的浮躁之风和之后社会所表现出的对死亡毫不宽容的态度上,由此衍生出包括人类命运在内的社会学、历史学思考。

海难发生后,最著名的是康拉德在媒体上公开发表的言论:“不赞成陪伴溺水死亡者的音乐,但愿泰坦尼克号乐队在平静中得救,而不是在演奏的同时,乐手们的生命被大水吞没——无论他们演奏的是什么乐曲,这群可怜的人,违心地被大水淹死,从一个出了漏洞、不可救药的大水箱(你花钱买票进入)下沉,这实在毫无英雄气概可言,比起吃了从食品店里买的坏三文鱼,在腹痛中平静死去,没什么差别。”康拉德的言论至今看来的确有失妥帖,显得冷酷无情、偏颇和自私。康拉德是水手出生,大半生岁月漂泊在大海上,因身体原因,才回到陆地定居,开始写作小说,并以海洋题材小说成名,对在海上恶劣的生存环境中求生深有体会,活着,活着,还是活着,是他大半生水手生涯刻下的烙印,面对泰坦尼克号甲板上身穿晚礼服演奏圣歌安抚遇难同胞的乐手们,康拉德表现出一种不解、冷漠,怜悯之心尽失,与诗人米沃什在诗中饱含深情的悲悯情怀形成巨大反差。凡事都有成因,也实属正常。我们生活在一个酸甜苦辣杂陈、三教九流共生的世界中,又如何能阻止那些倒行逆施?但诗人米沃什在诗中还是忍无可忍地大声疾呼:“什么都保护不了他们吗?有过什么东西提供过保护吗?无名又毫不宽容的死亡,能避开吗?”如此质询,如此天问,并非诗人的鲁莽,更何况诗人米沃什一生严谨、自律,他宽广悲悯的诗人风骨也从没有鲁莽过,那是康拉德有失对遇难者生命的尊重和罹难者的怜悯,这样的言论确实不应该发生在当时已经蜚声英国文坛的作家康拉德身上,这才是诗人米沃什怒发冲冠的缘由所在。

在这首诗开篇的叙述中,诗人米沃什还罗列出了发生在20世纪的重大灾难事件:约翰斯顿的水灾、旧金山的地震或中国的水灾......

阅读至此,我的目光瞬间停滞在“中国水灾上”上,许久没有移开,这五个字让我瞬间陷落在沉痛记忆中,是“中国水灾”阻滞了我的阅读。

读不下去了,就到花园里散步。

漫步中,一些少年时的记忆也纷至沓来——

河南驻马店特大水灾中,一位70多岁的老人坐在木盆里,在洪水中浮沉,在绝望中等待死亡的来临,她没有恐惧,也无所恐惧,因为她已身处在巨大的恐怖之中,她在死去的牲畜和溺亡的尸首中间漂浮......老太太后来得救,幸免遇难。这位幸存的老太太是我父亲的同事孔妞的母亲,这场令人心颤的水灾永远印刻在我的记忆里,准确地说是一次对我年幼生命的重大伤害。那时我刚刚10岁,在新疆石河子农八师的军垦农场正是一名茁壮成长的少年,一把无形的明晃晃的大灾难的刀刃划伤了我的少年心,我第一次认识了人世的苦难,正是那场骇人听闻的河南驻马店特大水灾,让我在无忧的少年时代打了一个寒颤。

这件事是父亲告诉我的。在此,我要感谢父亲,让我很早就认识了人世的苦难,乃至在之后的几十年中有勇气和能力从容地面对苦难,并安然度过。如今我爸爸、那位幸存的老人和孔妞都已经不在人世了,可我因为阅读一首诗,我的亲人、我的乡人瞬间复活在我的记忆中,多么有力量的诗啊,将已故的亲人和乡邻召唤到我面前,复活在我此刻书写的文字中,再次刻进我的骨血。“没有一种记忆比受创伤的记忆还要深刻”,这是诗人米沃什说的,好像也是说给我听的,更是说给正在阅读这篇文章的读者听的,难道不是吗?

二

我在诗人米沃什的诗《泰坦尼克号》引领下,借助他的叙述和诗中的描写以及他雄辩犀利的议论口吻,我来到他递进句拓出的宽阔中,这些经由诗人米沃什拨乱反正后的社会学、历史学思考,以诗人的良知,以诗人滚烫悲悯的柔肠,对事件前后的社会形态及人、事、物进行了实事求是的梳理、考证。以诗见证,以正视听,正是《泰坦尼克号》的光芒。诗人太阳般照亮了我,也站在那些诗句铸就的脊梁上,一步步走向他要到达的地方。

米沃什始终是他诗学思想的实验者和实践者,这首诗也如此不折不扣地满载米氏诗歌永不妥协的执拗。正如诗人自己所说:“诗歌,即使其题材与叙述口吻与周围现实完全分离,要是一样能够顽强存在,那是令我激赏的诗歌。有力度的诗,或是一首抒情诗,其自身的完美就有足够的力量去承受一种现实。”诗人的主张,诗人的洞见,诗真得是主动到来找到了诗人米沃什的吗?谁赐予了诗人米沃什这样的际遇?

读米沃什的诗时,你会不知不觉中明了他,一个男人的心思,他面对诗歌的野心,“正是那种尽力捕捉可触知的真相,在我看来正是诗歌的意义所在(米沃什语)”;“既要认清事实,举重若轻,又要拒绝诱惑,举轻若重,不甘只做一个报告员,这是诗人面临的一个最棘手的难题之一。诗人要巧妙地择取一种手段并凝聚素材,与现实保持距离、不带幻想地思考这个世界的种种(米沃什语)。”

诗人米沃什生前绝少谈论他的诗歌主张,在美国加利福利亚大学伯克利分校任教期间,他也从不给学生讲授诗学和怎么写诗这些诗人们喜闻乐谈的话题。米沃什在美国的教职生涯采取了与他的好友、同是流亡诗人的布罗茨基截然相反的策略,这也是我们为什么极少读到米氏关于诗歌写作方面的论述。不是我孤陋寡闻,就是米氏过于自律、严苛了,事实当然是后者。文章到此,也许你开始明白诗人米沃什为什么要在耄耋之年对已经过去70多年的泰坦尼克号沉没事件重新研究、考证,挖掘,以诗为证,厘清真相了吧?这首诗是米氏诗风最典型的案例了。

米沃什的《泰坦尼克号》一诗的写作时间是1985年,地点是美国的伯克利,诗完稿至今已经有30多年,而泰坦尼克号沉没距今已经100多年,是这首诗勾起了我的记忆,遥远的时间和空间的穹隆在我脑海中复原,将倾塌、寂灭的记忆召回。一首诗,把泰坦尼克号海难重新带回我的书房,带到我的生活中,让我多日寝食难安,这样的体验多么神奇!

而好莱坞导演詹姆斯.卡梅隆也在1994年拍摄了同名大片《泰坦尼克号》,影片显得避重就轻,笔者至今的印象中也只是一场浪漫的爱情传奇,放荡不羁的穷画家杰克与富家少女画家罗丝的爱情,影片中的爱情与海难保持着足够远的距离,我说的足够远,就像爱情是电影主题中放大的特写镜头,而海难只是虚拟的背景和站在遥远处的衬托,又仿佛海难只是一场爱情绝唱的复调,有点荒诞,有点轻飘,有点远离人类良知和德行中我们所期待的最美好的反思和忏悔的那一部分.....电影有点无视海难惨烈的事实,对海难真相轻描淡写的处理方式,是对历史事实的非礼,电影在犯罪,也彻底失去了史料的价值,以此迎合观众的趣味,迎合商业资本盈利方式,避开极端浮躁傲慢的社会舆论,让观众陶醉在爱情中,被一场爱情的绝唱麻痹,这是政治家惯用的伎俩,也是资本的本质,是血淋淋的资本的另一种表现形式。

事实也正是如此。

该片取得了巨大的商业效应,蝉联了国际电影的很多奖项,是一部商业大片的成功案例。如此辉煌的佳绩,却在如今已经没有人再记起这部影片了。难道不是吗?

米沃什的诗《泰坦尼克号》的命运却与这部同名电影截然相反,即使诗比电影的诞生时间要早11年,却有着超越电影的顽强“生态系统”,诗的生命在这个“生态系统”中倔强地生长,它的根系向大地延伸,它的枝叶在空间抵达着我们仰望中的高度,而根系也向着泰坦尼克号巨轮沉没的大西洋底3700米处延伸,抚慰葬身大西洋的1522位罹难者(这其中只有333位遗体被寻回)。这不能不说是诗的成功,也是诗人米沃什毫不妥协的诗学风骨敏锐洞察力的成功。诗人的“看与描述”,使1912年4月15日泰坦尼克号巨轮沉没这个日子都变得有意义起来,且永远不断地提醒读者,人类的邪恶、悲悯、良知、不屈的意志和伟大的风范都掩埋在事实的深处。

“他们怕什么呢?为什么报纸上出现啊啊啊的长吁短叹,各种委员会、质疑、街头歌谣、小册子和一个不详又伤感的传说?谈泰坦尼克号,一个时代的终结吗?”诗人在向灾难发问,向施政者质询,向不良媒体的操纵者发难,诗人米沃什仿佛也在提醒所有与这首诗相遇的读者:你们最终必会与我成为亲密的同盟,必会与我一起罹难、感同身受,必会与我一起替罹难者和幸存者说,必会与我一起在时空中奔跑,与我一起俯身抛出人类良知最有力量的声音!

没想到,我幸运地做了这其中的一个,与诗人结盟。

三

《泰坦尼克号》一诗在开篇时,诗人米沃什就站在了一个令读者仰望的高度上,以恢弘的气势和足够分贝的声量喊出的诗句,也如醒世箴铭一样,横空掷来。那是因为诗人肺腑中生长着的火山爆发了——这是1522位罹难者和幸存者共同聚首的火山,在诗中终于如燃烧的岩浆一样经过诗人的生命转换成掷地有声的正义般喷薄而出.....

“越来越大,越来越快,越来越完美。

直到建造出开天辟地以来最大的轮船。

她的功率,五万马力

(想象力呈现出一个庞大的马队,

五万匹马拉动金字塔般的战车)。”

在人类欲望日益膨胀的世界中,人类正是自己的掘墓者。这世界灾难始终发生着,从来都没有停息过,因为人类的欲望从来就没有减损过,我们的星球何以求得安宁?

还是来到与罹难者和幸存者的目光、耳朵和呼吸平行的高度上来吧。

诗人米沃什不加任何渲染,用干练的白描手法速写了海难前的泰坦尼克号豪华壮观的景象,诗人说当时的泰坦尼克号像宏伟金字塔的战车一样行驶在北大西洋海面上,仿佛电影中的蒙太奇手法,诗人的语言高度概括,也简练快速地将泰坦尼克海难前的场景呈现在读者面前,闪存在读者的记忆中。且笔者认为诗人米沃什是从史料记载、和商人们招摇渲染的广告伎俩中提取了精湛的诗句,依据是温.克莱格.韦德写于1979年的《泰坦尼克号:一场大梦的终结》和幸存者约翰.泰耶尔的访谈。米氏这段诗辛辣冷冽的描写十分精彩,寥寥数语,将泰坦尼克号还原得十分逼真,惟妙惟肖,让人难忘。

“大船出发做第一次航行,

报纸上又大又黑的标题宣扬

永不沉没的宫殿航行在大海上。

几百名仆役准备好,招之即来,

多处的厨房、旋梯、发廊,

所有大厅有电灯照明,如同白昼,

乐队频频奏出新式爵士乐,

满足穿晚礼服的太太老爷。”

四

此时正是江南的寒冬,数日冷雨滂沱,太阳早已被铺天盖地的湿冷连阴雨埋进厚厚的云层,心境自然不好,读这样一首诗显然不合时令,抑郁、空茫、虚无,这些情绪轮番袭来,让我绝望,但我依然坚持着,我相信坚持是有力量的,即使阅读和思考都进行得异常艰难,即使读完此诗,我也在20世纪的世界史中走了一遭,做了一次世界史的快速补给。

在诗人的引导下,我甘愿经历这样的劫难。我进入诗人,聆听诗人,理解诗人的机锋,无以言传的共时感、共鸣心也产生出来,仿佛与诗人面对面煮茶畅谈。一个生活中容易满足的人,在诗中却长久地难以满足,但此刻,这样的沮丧顿然消弭,我的幸福就这么简单。

“我在星空下散步,在山脊上眺望城市的灯火,带着我的伙伴,那颗凄凉的灵魂,它游荡并在说教,说起我不是必然地,如果不是我,那么另一个人也会来到这里,试图理解他的时代(米沃什语)。”沉浸在聆听诗人的窃窃私语后产生的幸福之中,对诗人的理解和诗兴的默契正是在这样的聆听之中建立起来,这也是一次有效阅读的开始。我的执著也许正是对诗人米沃什诗学的回应,更是对已故诗人米沃什最真诚的致敬和缅怀。

诗人米沃什曾说:“自己是一座‘满是妖魔的城市’,这样一座‘城市’需要哲学和宗教的读解,需要西蒙娜.薇依和列夫.舍斯托夫的启迪。”无论是传统的还是实验的抒情诗,对诗人来讲,都无法满足他的智力需求和他对历史经验表达的需要。他需要一种混合的风格,能够同时容纳思想、说教、叙事与抒情。而《泰坦尼克号》一诗正是诗人米沃什的这一诗学实验之一,严格意义上说,《泰坦尼克号》不算一首完整的诗,也非诗剧,更不是诗人浩繁诗作中最好的诗,而正是这样一首诗,诗人将我这位远在遥远异国的读者紧紧拉到了他的身旁,与他结为同盟,他此时已离世近15年了,准确地说,是离世15年后的米沃什将我紧紧地拉到了对这首诗的阅读之中。我早在上世纪90年代就有他的诗集《拆散的笔记本》,这样的意外从没有发生过,难道此刻我被诗人赋予了一种使命吗?

受命也是必需的。

《泰坦尼克号》一诗的开头和结尾都有大篇幅的叙述文字,我在阅读中却丝毫没有觉得是负担和累赘,反而感到这种如此新颖的创造是合理的,是这首诗必须的,是诗人米沃什所独有的,诗人意味深长的议论口吻也十分独特,放射出语言的光芒,跨越遥远的时空来到我身边,即使这束光芒是借助译者投射到我的阅读之中,只是月光,并非阳光,至少不完全是,但却有译者圣洁的生命之光,我们都共拥此刻,这要感谢米沃什的馈赠。

五

“平安无事,世界走在康庄大道上。的却,还是时时发生灾难,例如......”

切斯瓦夫.米沃什怀着巨大的沉痛哀告,他的悲悯阔达至诗的开篇,在此诗的第二段中,诗人米沃什用大篇幅的叙述文字回溯发生在20世纪的人类灾难,诗人带领读者走向历史深处——那些无法忘却的记忆,生命无法承受之重:“约翰斯顿的水灾、旧金山的地震或者中国的水灾、日俄战争、马岛战争....诗人在叙述中雄辩家一样声如洪钟、言辞凿凿地告诉读者:“我觉得,即将发生的灾祸,作为事件,不仅会使世界揉揉眼睛苏醒,而且会强烈唤醒世界,从此给世界带来一种迅速加快的推动,给人类带来的满足感和幸福感却越来越少”。诗人的口吻,似在抨击无限膨胀中的西方工业资本对人类世界的伤害,也正如泰坦尼克号海难一样,无节制膨胀中的资本欲望何以脱得干系?接着诗人说:“在我看来今天的世界是在1912年4月15日苏醒的”。笔行至此,我也要说我国是在1975年河南驻马店大水灾和1976年唐山大地震中苏醒的。1978年我国的改革开放是在绝望中杀出的希望,一个东方古国数十年在昏庸愚钝中沉沦,直到被灾难唤醒。

中国崛起的动因也有幸被诗人米沃什言中。

米沃什曾说:“若是触及现实,凑近现实,诗人的口恐怕连约伯的抱怨都发不出,与行动相比,一切艺术皆一无所是”。诗人米沃什批评了文学艺术中的人为缺憾,是相对于残酷的现实而言;是相对于不媚俗、不俯首帖耳、不敷衍趋势地唱赞歌而言;是相对于剥茧抽丝、寻幽探微的治学精神和诗学耐力而言,做一个有历史担当、有人类良知的诗人,这样的自我训练都概莫能外!

米沃什的诗《泰坦尼克号》在这个意义上,也给我上了一堂受用终生的诗学课。

六

重新回到阅读中时,我在诗人米沃什带领下震惊于诗人的看到,愤怒于诗人的愤怒,感慨于:灾难的情形每一次为什么都如此相像?

在这首诗中是巧合吗?

远没有这么简单!

诗人不无遗憾地说:“......虽然搅动了昏昏欲睡的世界,却还不足以阻止世界反回沉睡”。

诗人看到了什么?

“泰坦尼克号头等舱定制了镀金的楼梯把手和印度的手工编织地毯,白星公司却没有给了望员配备望远镜;1912年4月那个寒冷的夜晚,泰坦尼克号处女航时和冰山发生死亡之吻;很多大西洋上的船只都收到了求救电报。加拿大太平洋公司的圣殿山号、卡纳德公司的喀尔巴阡号、俄国货船缅甸号,还有法兰克福号、弗吉尼亚号……都在加速向出事地点赶来。例外的是,就在离出事地点18海里外的不定期客船加利福尼亚人号的收发报员,则在这时关掉电报机睡觉去了;泰坦尼克号的救生艇设计得很结实,但是船员们不知道这一点,结果可以搭载1178人的救生艇,只上去了651人,还有一些人是跳海之后被救上救生艇的;到凌晨1点40分,最后一艘折迭救生艇被放下海面。船上的乐队陪伴着乘客,用音乐安抚着这些注定要在几十分钟后死去的人们。乐队一直演奏《圣歌》到最后一刻。面对生死抉择,有些人选择象绅士一样地死去,富翁古根海姆穿上夜礼服,即使死去,也要死得象个绅士;来自丹佛市的伊文斯夫人把救生艇座位让给一个孩子的母亲,而白星公司主席伊斯梅则抛下他的乘客、他的船员、他的船,在最后一刻跳进救生艇;泰坦尼克号上2208名船员和旅客中,只有705人生还,其中1000余人是穿着救生圈被冻死的...... ”

以上是电影《泰坦尼克号》无法向世人披露的事实,米沃什的诗《泰坦尼克号》代替诗人肩负起使命,代替诗人接受了罹难者和幸存者们神圣的赐予。《泰坦尼克号》一诗说出的,也正是诗人要说的:

“......

然后是水面上呼喊的回声,

千人求救的呼唤。从远方飘来,

目击者说,像夏天蟋蟀的乐队,

起初声音大,后来逐渐微弱,

一小时后沉寂。它们没有溺水,是冻死,

披着救生衣凫水。他们死去了,人数

是一千五百二十二。还有一些在轮船航路上

被发现。例如一个妇女的遗体,

在帆下快速漂游——风吹起她的睡袍。

......”

1522位罹难者正是听着乐队演奏的圣歌长眠于北大西洋的冻水冰山间,圣歌的歌词是这样的:

慈悲和富于同情的上帝,

怜悯的看看我的痛苦;

听听悲哀破碎的灵魂

俯趴在你脚下悲叹......

救起落尽凶猛大水的我,

让我双眼仰望上苍——

正义和神性的救护,

平安和永恒的真爱。

2018—12—28于国清寺完稿

2021-11-15于无锡定稿