审判苏东坡

Original Lexmagister 法律先生 4 days ago

本文从苏东坡被捕起,记录他的审判全过程,并呈现宋朝的司法运作机制。不为针砭时事,切勿对号入座。本文共6000字,阅读需要10分钟。

楔子

.

1079年的7月28日,浙江的湖州城闷热难耐。

三个人,风尘仆仆,直接冲进了湖州市政府大楼(湖州衙门),他们气势汹汹,要抓走一个人。 那个人,其实早已知道自己会被逮捕,(他的朋友通知了他的弟弟,他的弟弟火速派人从商丘赶到湖州通知他)。只是

知道又能怎么样呢?一切还可以改变吗?还可以逃跑吗?

他决定,等待,并且直面这一人生的惨剧。他想,既然我都是湖州市长(知州),总得客气一点吧?只是他没有想到,自己依然会被无礼地羞辱:

五花大绑押出了市政府大楼。

后来,有人记录了当时的这一切:

顷刻之间,拉一太守,如驱犬鸡。

什么无罪推定,都是扯淡,一旦有嫌疑,就是

“鸡犬不如”。

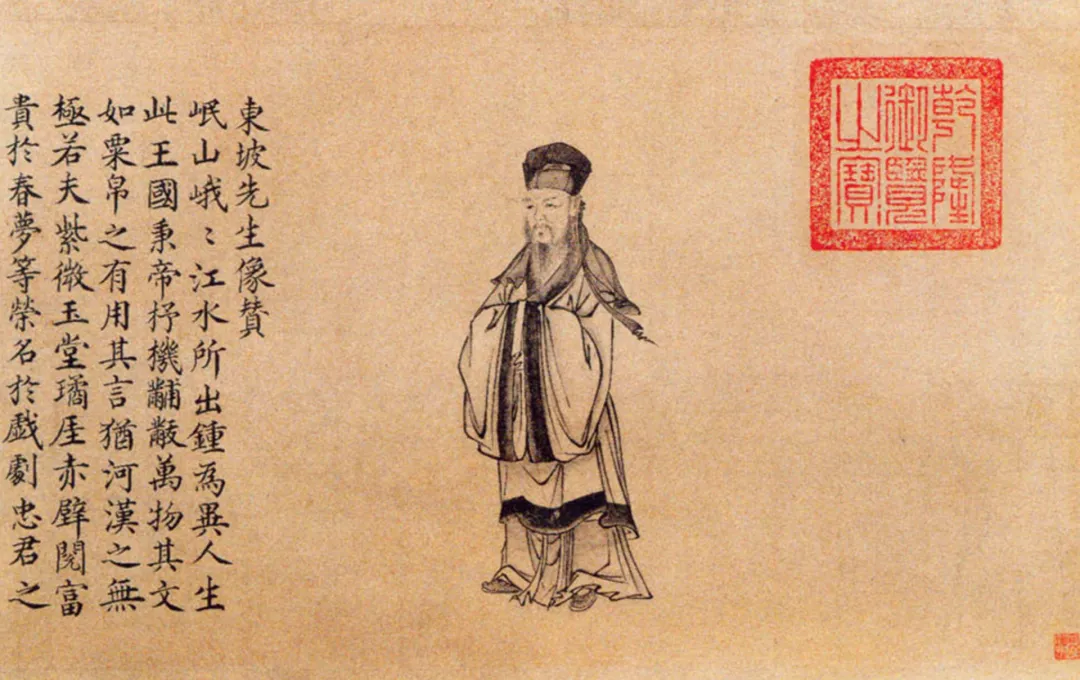

这个被抓的人,他叫苏轼。这次牢狱之灾之后第二年,他给自己取了一个称号:东坡居士。

很多年后,人们都叫他苏东坡。

01

.

为什么会被抓?

这一年的苏东坡,已经42岁了(按照古代的算法,是44岁),但是他过得很不顺:

他的个性太强,又管不住自己的嘴,总是想去批评。

王安石的新法改革,已经进入深水期。这一年,连王安石都已被罢相,一个人闷闷不乐呆在南京城里。皇帝宋神宗,干脆自己主持政务,担起了改革的重任。 问题也因为变得复杂:王安石在时,批评改革可以理解为批评宰相,皇帝还可以心有恻隐,保护批评者;但是一旦皇帝亲握大权,皇帝是什么?天子!圣明无比。

你批评改革,就是在批评皇帝本人!

王安石主持,叫“新政”,而皇帝主持,就是“圣政”,批评改革,就是非议“圣政”,就是指斥“乘舆”(皇帝),批评皇帝,针对皇帝,就是对皇帝的不敬,这不是找死吗?你想想,你批评你们市的环保政策,市长都会冒火,因为他觉得你在冒犯他。市长如此,何况是皇帝呢? 宋神宗的度量其实不大,他当政时,认为法律不够细密,还专门设局修订,一个人颁布了90部法典;不仅喜欢立法,还觉得审判不过瘾,时不时委派大臣组建临时法庭,这就是“诏狱”。

(后来,王安石都看不下去了,说陛下啊,你判的这些案子,就没有一件是判得对的。)

这样的背景下,苏东坡的批评,怎么能不危险呢?

轻则“寻衅滋事罪”,重则“颠覆国家政权罪”,他的性格不变,那他的命运在当时已被注定。

02

.

谁来执行?

不能再任由一个大炮在外持续放炮了,必须得抓起来,杀鸡儆猴!那谁去做这事呢?这活儿落在了当时的监委/检察院负责人(御史台的御史中丞)李定头上。

那先得搜集线索吧?首先是御史台的何正臣从苏东坡写给皇帝的信(《湖州谢上表》)里,找出了几句:

风俗阜安,在东南号为无事;山水清远,本朝廷所以优贤。

这什么意思呢?这分明在抱怨,

在腹诽朝廷不给你苏轼委以重任嘛!

你心怀不满!

知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能收养小民。

嘛意思?什么难以追陪新进?阴阳怪气的,

你在对改革的同志进行人身攻击!

你还说自己“老不生事”,难道朝廷里的人都在惹是生非? 但是单靠这个内容,就定罪,好像还不够。

御史台的舒亶又找来苏轼新出的诗文集

《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》

,发现好多诗,都是在批评、讥讽皇帝的新政,都是在侮辱朝廷和皇帝。 比如:

“老翁七十自腰镰,惭愧春山笋蕨甜。 岂是闻韶解忘味,迩来三月食无盐”,

这什么意思呢?山中之人,饥贫无食,老了还在采笋蕨充食;盐法又这样严峻,偏远的人,几个月都没有盐可以吃。好惨好惨!我们的社会一片和谐,有什么惨的?这纯粹瞎说,污蔑!

而且,这直接诋毁国家法律,就是污蔑皇帝啊!

比如:

《和述古冬日牡丹四首 其一》:“一朵妖红翠欲流,春光回照雪霜羞。化工只欲呈新巧,不放闲花得少休。”

嘛意思?你苏轼的意思,岂不是说皇帝喜欢玩新花样,“新巧”,不让老百姓安闲?你这个居心,太恶毒了! 就这样,御史台的何正臣、舒亶、李定,以及国子博士李宜之联手连番上“弹劾状”,以

“御史台检会送到册子”

,写明苏轼的主要罪状,要求严惩苏轼。 要多严呢?按照李定的说法:

苏轼犯四大该诛之罪!

这样的人:

“有讥切时事之言。流俗翕然,争相传诵,忠义之士无不愤惋。……轼万死不足以谢圣时……伏望陛下付轼有司论如大不恭,以戒天下只认为人臣子者。”

说得还那么动听!苏轼这个坏人,写的东西,被那么多人看到,传播很广,影响很坏,让我们这些小粉红们伤心气愤,必须必须严惩。 于是,监委(御史台)出马,就有了刚开始的一幕。为什么像监委办案呢?因为也没有涉嫌的罪名,抓苏轼的时候,也只是说先革职送京(这等于停职,留置)。

这种莫名的恐惧,在押送回首都的时候,苏轼也曾对着河,想跳河自尽。

03

.

审讯

这一年的8月18日,苏东坡被送到了御史台的皇家监狱。一场正式而严酷的审问就要开始了。 御史台不仅仅负责提出罪名,还由他来负责审讯。在北宋,当时的司法制度也是

“鞫谳分司”,也就是审讯和判决有不同的官署负责

: 御史台负责“推堪”,也就是如检察院一样,对公务人员进行调查审讯,然后结成“供状”,移送大理寺“检法”,也就是找到相对应的法律,进行判决,出具“判词”。 当年的御史台,有点像如今的监委和检察院合而为一。而在当时,以“供状”为主要材料,所以审讯是非常重要的。

8月20日,审讯正式开始。

审讯官先问苏轼,你家五代内,有没有誓书铁劵?誓书铁劵就是小说里经常看到免死金牌。为什么这样问?这是一种审讯死刑犯的方式。这说明,检察官们一开始就奔着要给苏轼钉上死刑的方向再走。 然后,你要叙说自己是谁,多少岁。然后叙说世系、籍贯、什么时候考中的科举,做过什么官职,谁推荐他做的官,做官的时候,有没有犯过错。 这样一路问下来,发现苏轼也曾犯过错,一是当年任凤翔通判时,与上官不和不参加秋季会典,罚过钱;一个是在杭州任职时,下属挪用公款,他没及时呈报,也罚过钱。其余的,就没有了。 怎么办?必须得问出什么东西啊。检察官们很积极,不仅将苏轼的诗文全部收集,还在他家里搜刮一空,然后向各地发公文,要求交出手中的苏轼诗文,不得隐瞒。

(当然,他弟弟苏辙藏匿了一部分他哥哥给他的诗文,不然也会跟着倒霉)。

一首一首让苏轼解释,这是什么意思?写的是什么?这个用典是什么目的?有没有讥讽朝廷和改革的意思?写了之后,和谁交流?甚至把与和尚的诗,都拿出来当罪证。 苏轼一开始还刚硬,只说有几首诗只是记载了新法改革的弊端现象,但自己不承认其他,毕竟有些用典毕竟隐晦,不是那么容易理解的。 不承认就完了?

御史台的官员们开始辱骂和暴打(刑讯逼供)

,42岁的苏东坡何曾受过这个苦,几近精神崩溃。大诗人也熬不住这样的胡来。

审讯的第23天,他熬不住了,决定服罪。

他承认写诗讥讽当政,而且给朋友寄书也是希望表达这样的意思。然后一条一条地解释自己的诗,为什么写,用什么典故,表达什么意思。

整个审讯,从八月持续到十一月底,三个多月的审讯,非常详尽,这让苏轼几乎把他自己写得诗文,都一一解释个遍——

这也许是古往今来,唯一一个诗人自己老老实实解释自己作品的唯一一人了。

(也因为如此,后人对苏东坡诗文的理解,要比别人更深入和全面)。 比如,他说给驸马爷王诜的诗,其中一句坐听

“鞭笞环呻呼”、“救荒无术归亡逋”

等等,都是说为政贪婪的象征;给朋友李常的诗

“洒涕循城拾弃孩”

,这都是真的路有饿死骨,确实是不满新政,等等。 审讯之后怎么办?检察官们要将审讯结果上报,

“结案具状申奏”

。

北宋的司法制度还有一个环节,就是“录问”。什么意思呢?就是来确认你的供述,是不是本意,如果不是,你还可以翻供。 如果没有翻供,那“录问”之后,就是确认来“供状”,要交给大理寺审判了。

那时,冬季已经来临,苏东坡在监狱里心灰意冷:

自己都交代得那么清楚,这次一定惨了!

他没有想到,这次他遇到了一个了不起的法官!

04

.

一审判决

12月初,苏轼的案件进入判决的阶段。

这个大理寺的主要负责人,大理卿叫崔台符。请记住这个人,他是一个了不起的法官!

这个人在宋史上的名声不大好,但是他一直在做很职业的司法官员。在这个案件的审判过程中,必须说他是本着专业、独立的精神来判决的。 崔法官也知道这个案子棘手,几个御史台能怎么样?背后还不是大老板皇帝的意思在其中。真的要判死刑吗?真的应该判死刑吗? 怎么判呢?

首先,要将“供状”(起诉书)中的一部分罪证去掉。

哪些呢?涉案诗文必须是写给别人的“往来诗”,自己写的,不经意流出去的不算,写给弟弟苏辙的因为是亲兄弟聊聊天也不算,写给和尚道士的也不算。

其次呢,苏轼算不算自首?

当时有

“案问欲举”的制度

,也就是在审讯时,如果主动交代,也算自首,可以减罪二等。崔法官认为,苏轼自己解释自己诗文中的问题,这些交代出来的意思,当然属于犯人主动交代的,要算自首!

(这一点,比我们如今的自首制度都要宽)。

然后呢,一些行为的认定,也需要严格一点。比如,御史台的指控,说苏轼

“指斥乘舆”,也就是辱骂皇帝

,这个刑罪很严重,属于十恶不赦之罪,判死刑是分分钟的。但是崔法官认为,从实际角度看,如果对任何批评皇帝的言论都这样定罪,那有悖于大宋朝的法律理论与实际。 于是,综合下来,严格“以法律为准绳”,大理寺的判决结果就出来了,

“数罪并罚”:

当徒二年,会赦当原!

什么意思呢?本来要有期徒刑2年的,现在因为有大赦的原因,就免了!

这个判决可不得了!

人家检察官、监委要搞死的人,你怎么就这样判决得如此轻,还要马上放出来了。那如何了得?! 所以,我说人家崔法官,真的了不起。

这就是法律的规定,老子是专业法官,又不是你的狗,吃你的口水!

(

口水的故事是真实,不过不是崔法官的,是当时有个人向丞相王珪请求,王珪说,不管我的事,这是御史台舒亶他们搞的。那个人说了一句狠话:

亶之唾亦可食乎!

也就是,舒亶那王八蛋的口水你也吃吗?)。

05

.

抗诉与再审

御史台看着大理寺的判决这样轻,都气疯了!怎么办?马上抗诉到皇帝那里,但是不谈法律适用是否错误,只谈一个问题:苏轼

“所怀如此,顾可置而不诛乎”?

苏轼都这样了,还不杀,那如何起到惩戒旧党的效果呢?还是要重判吧。 更扯的是当时宰相王珪,拿出苏轼写桧柏的诗给皇帝看,

你看,苏轼不忠,要造反!

从来都是飞龙在天,他居然说龙在九泉!这人要杀啊。

凛然相对敢相欺,直干凌空未要奇。 根到九泉无曲处,世间惟有j蛰龙知。

宋神宗一看这诗,也忍不住笑了。他说的是柏树,跟我什么关系呢?!太扯了。 但是这个案子,既然御史台抗诉了,那还是要给审刑院来复核吧。

在北宋,审刑院是复核机关,结论相当于终审。

但是,一般而言,还是给皇帝留了一个端口,所谓最后的“圣裁”的权力。 苏轼的案件,是北宋审刑院的最后一个案件。因为元丰三年八月,审刑院并归刑部。

审刑院负责苏轼案的法官名字已经无人能知,但是他最后的结案判词却非常了不起!

他一样顶住政治压力,支持了大理寺的判决,并进一步的强调了赦令的有效性。

犯在熙宁四年九月十日明堂赦、七年十一月二十日南郊赦、八年十月十四日赦、十年十一月二十七日南郊赦,所犯事在元丰二年十月十五日德音前,准赦书,官员犯人入己脏不赦,余罪赦除之。其某人合该上项赦恩并德音,原免释放。

终审法官直接列举了苏轼有“犯罪行为”以来,(而不是被捕之后才算),朝廷有过四次赦令,而苏轼并无收受赃物赃款的行为,没有不赦的道理。所以,最后依然维持原判:

当徒二年,会赦当原!

这是北宋法官们,了不起的一个判决!

06

.

皇帝最后的意见

但是这样判决,不仅是不给御史台的面子,其实连皇帝的面子也没有给。神宗一看,还是多少有点遗憾,就这样放了? 但是,总不能坚持判刑吧?要知道,当时这案件,来求情的人很多,连苏轼的政敌王安石兄弟俩都屡次求情;甚至连神宗的母亲曹太后临死的遗言,都是希望赦免苏轼,因为写诗被坐牢的,大宋朝都没这先例! 可是,要是按照这判决,一点影响都没有,那如何给改革的反对派一点颜色呢?所以,必须得“特责”一下! 于是,最后“圣裁”的结果:

奉圣旨:苏轼可责授检校水部员外郎,充黄州团练副使,本州安置,不得签书公事。

并且颁布敕令,说苏轼

“虽肆宥示恩,朕欲从贷,而奸言乱众,义所不容。黜置方州,以励风俗,往服轻典,毋忘自新”

,说得很清楚,法律原谅你,但是老子觉得道义上无法原谅你!你自己好好在那鬼地方反省吧! 大法官不是说的都“会赦当原”吗?那就不应该法外增加处罚,不存在贬职的处罚啊。但是皇帝的“特责”,却是在法律之外的额外惩罚。

(一般书上,说宋神宗法外开恩,独怜之,其实是不了解宋朝的法律制度,和对皇帝太宽容了)

。

为什么是额外惩罚?

那几个官名看起来还是官,但是都是有名无实的管辖,没有权力,甚至工资也基本没有!

那个“水部员外郎”是工部第四司的副长官,

前面加一个“检校”,意思就是荣誉称号而已;

团练副使呢?这个很扯,因为团练副使是唐代的地方军事副官,但在北宋就一个官僚的级别,没有实际职务;而本州安置呢?就是不要乱跑,老实在黄州呆着!

不过,终于自由了!穷困的自由,也算是自由!

明代画家丁玉川《后赤壁赋图》

07

.

尾声

1079年,旧历的12月29日,除夕前夜,在经历了四个月零二十天的牢狱生活后,苏轼终于出狱了。 他本以为自己会横尸法场,成为狱底游魂,在痛苦之下,他给弟弟苏辙写过一首诀别诗:

是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神;与君今世为兄弟,又结来生未了因。

没成想,自己还有机会生还于皇牢。他走出位于首都东城街北面的监狱大门,嗅了嗅冰冷却满含生气的新鲜空气。

喜鹊在枝头吵闹,行人的快马在奔跑;街边的灯笼已经挂起,门上都贴好了大红的春联,开封城里在等待新年,

在一片喜庆与和谐之中,好像从来没有什么冤狱发生过一样。

当天晚上,他喝了酒,写了两首诗:

百日归期恰及春,残生乐事最关身。出门便旋风吹面,走马联翩鹊啅人。却对酒杯浑是梦,试拈诗笔已如神。此灾何必深追咎,窃禄从来岂有因。 平生文字为吾累,此去声名不厌低。寒上纵归他日马,城中不斗少年鸡。休官彭泽贫无酒,隐几维摩病有妻。堪笑睢阳老従事,为余投檄向江西。

在伤心自己为文字所累之外,还忍不住又开炮:

城中不斗少年鸡。

(少年鸡的典故,是唐朝有群少年因为陪皇帝斗鸡而受重用的故事)。

那帮整我的孙子,不过就是百年后烟消云散的小小弄臣而已,老子不给你们一般见识。

被关了一百多天的苏轼,还是那个苏轼。

监狱收拾得了他的肉身,却很难催折他的气魄与精神。一样的疏狂,一样的潇洒,一样的豁达,一样的光彩照人。 一千多年后,苏东坡早已墓草久宿,那段被刑求,被关押,被审判的往事,早已被人忘记。

人们应该记得一些人和故事,一个勇敢的诗人,一些勇敢的法官,一些勇敢的个人,我们应该铭记,这也是我们传统中值得纪念的一部分;

人们也应该记得另外一些人和故事,一群御史台的工作人员,一个因为想改革而愿牺牲一切的皇帝,一个排斥批评意见、排斥司法独立的体制。我们应该铭记,这是我们糟糕历史的一部分。

这段历史,这些人与故事,会让我们更深刻体会,牺牲一个诗人的社会,不是我们期待的社会。 多年后,元朝人编《宋史》,问了一个问题: 苏轼稍微圆滑一点,他岂非过得更好?但是

,

“虽然,假令轼以是而易其所为,尚得为轼哉”?

那样的苏轼,还是我们热爱的苏东坡吗?

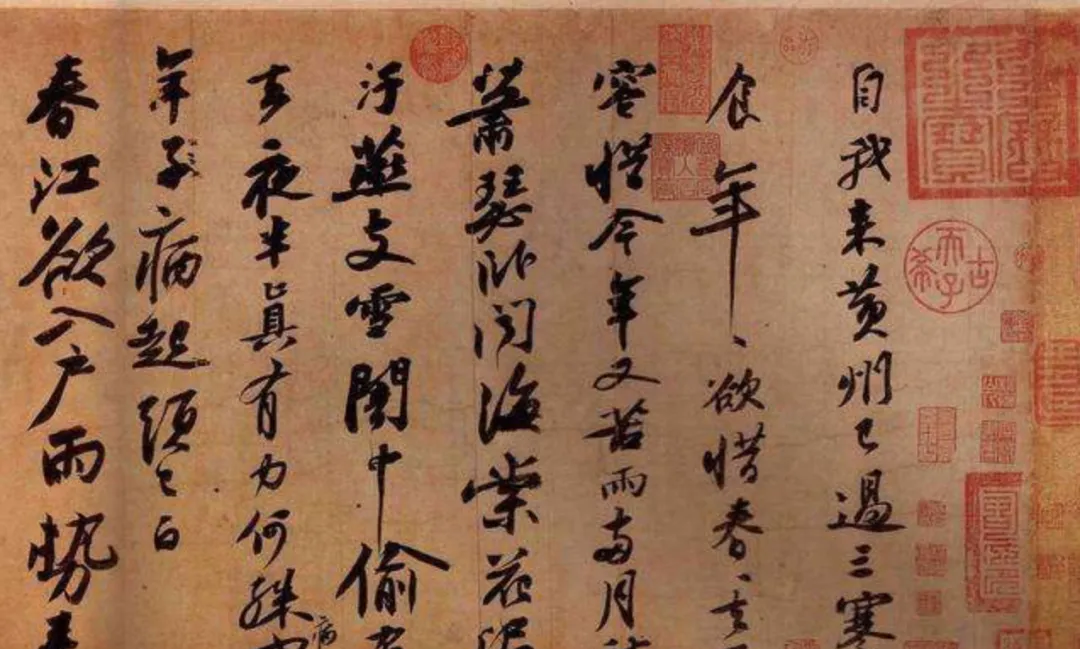

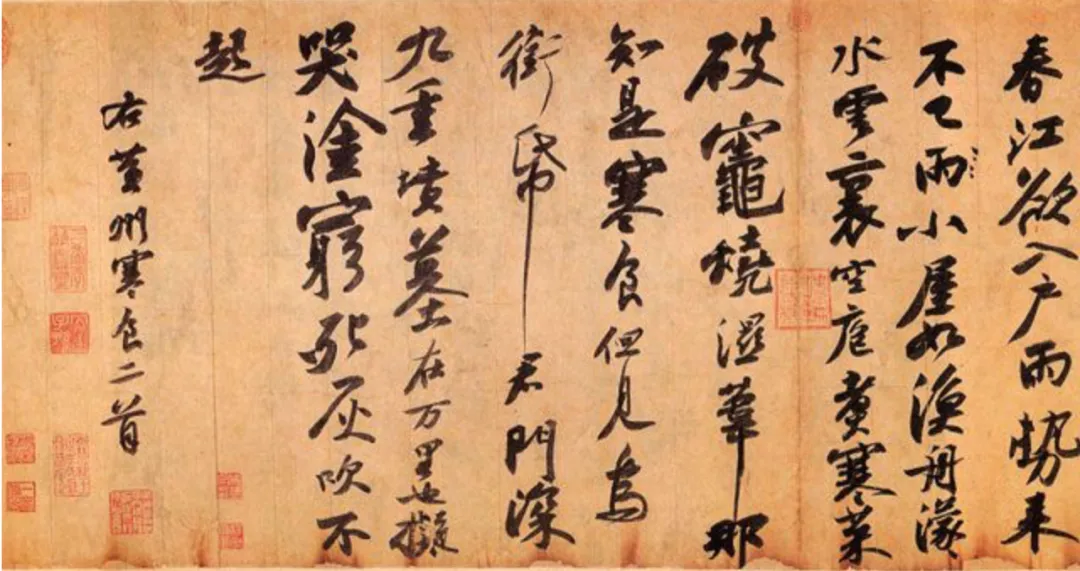

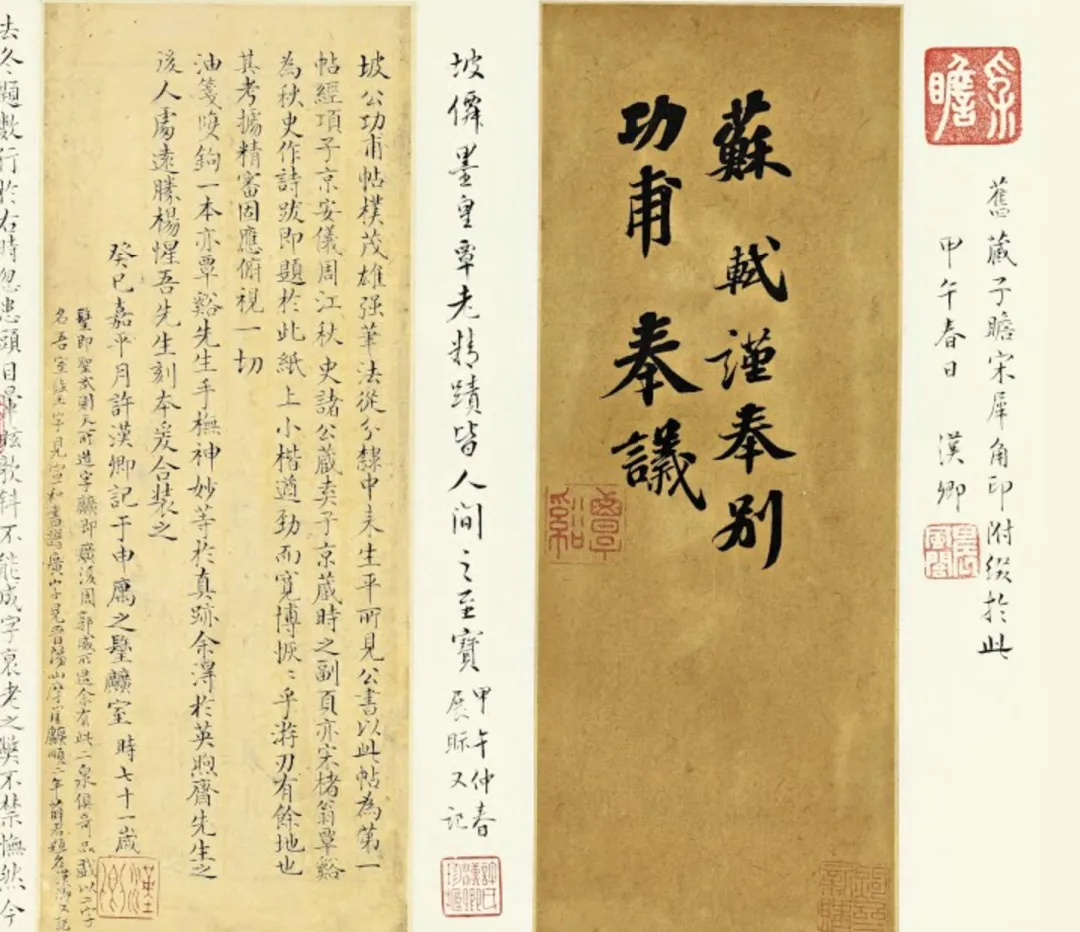

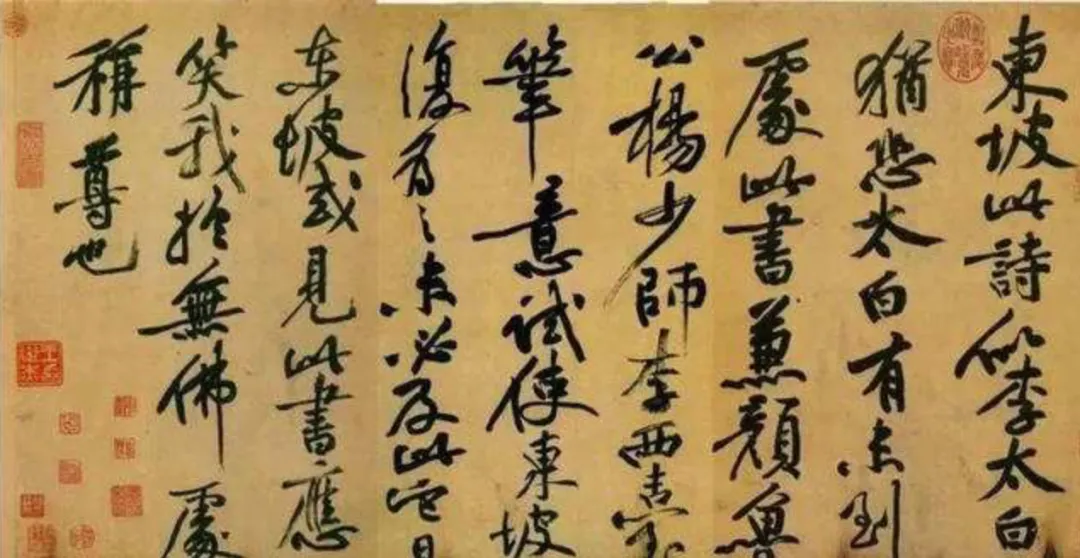

黄庭坚夸奖苏东坡的寒食诗

参考资料:林语堂《苏东坡传》、康震《康震讲苏东坡》古柏《苏东坡年谱》、朱刚《苏轼十讲》宋史全书、孔平仲《孔氏谈苑》朋万九《东坡乌台诗案》、《续资治通鉴长编》