2020年诺贝尔文学奖得主露易丝·格丽克:我为一种使命而生

大家读本 Today

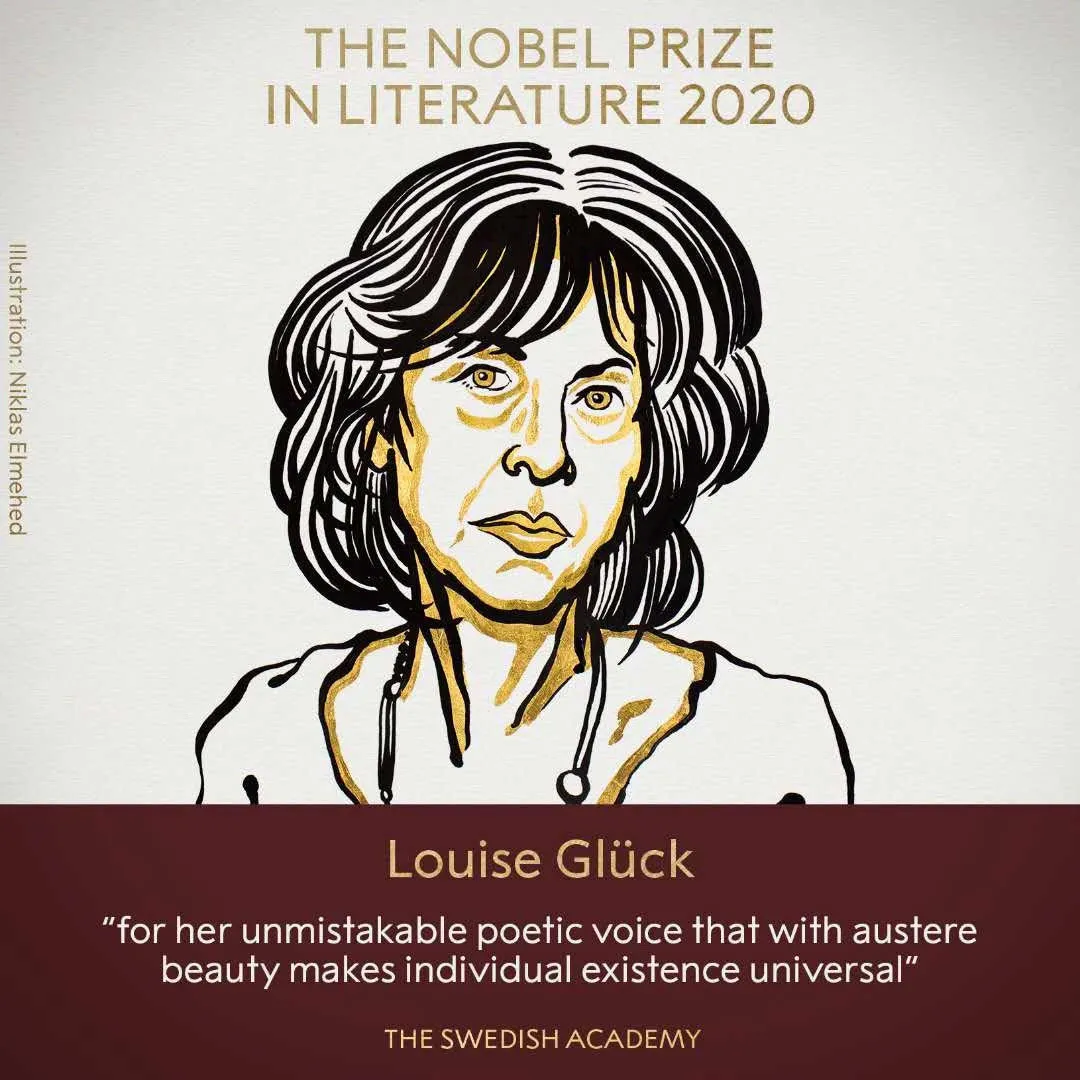

刚刚,2020诺贝尔文学奖授予美国诗人路易丝·格丽克(Louise Glück)。

授奖词称:她精准的诗意语言所营造的朴素之美,让个体的存在具有普遍性。

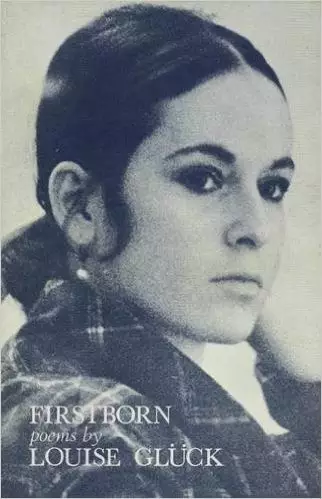

露易丝·格丽克在1968年出版了处女作《头生子》,此后迅速成为美国当代文坛最杰出的诗人之一。她出版了十二部诗集和两本诗论集。

我为一种使命而生:去见证那些伟大的秘密。如今我已看过生与死,我知道对于黑暗的本性这些是证据,不是秘密——

——露易丝·格丽克《阿勒山·登场歌》

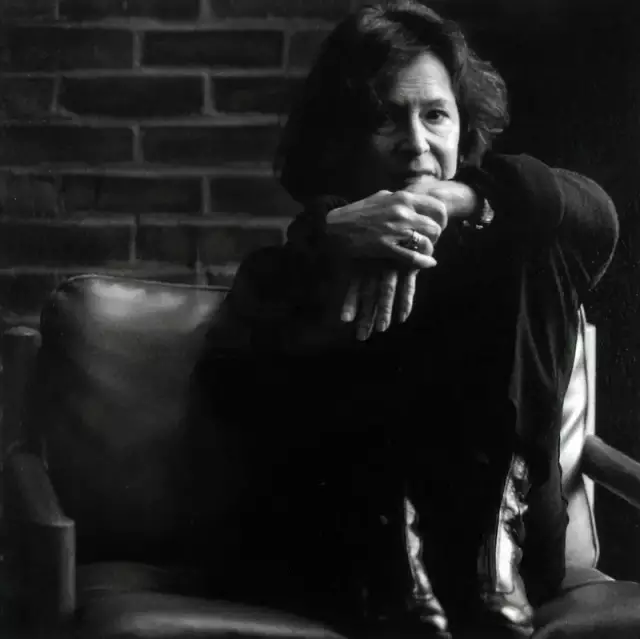

露易丝·格丽克

(Louise Glück),美国桂冠诗人,1943年4月22日生于纽约长岛一个匈牙利裔犹太人家庭。1968年出版处女诗集《头生子》至今,已出版十二本诗集和两本诗论集,遍获各种诗歌奖项,包括普利策奖、美国国家图书奖、全国书评界奖、美国诗人学院华莱士·斯蒂文斯奖、波林根奖等。

正如那句老掉牙的话印证:“每个伟大的诗人必定有过极其痛苦而残酷的人生”。格丽克一生几乎同样伴随着死亡、失望以及丧失。

格丽克的中文译者柳向阳在《月光的合金》译者序里写道:

最初读到格丽克,是震惊!仅仅两行,已经让我震惊——震惊于她的疼痛:

我要告诉你件事情:每天人都在死亡。而这只是个开头。

露易丝·格丽克的诗像锥子扎人。扎在心上。

她的诗作大多是关于死、生、爱、性,而死亡居于核心。经常像是宣言或论断,不容置疑。在第一本诗集中,她即宣告:“出生,而非死亡,才是难以承受的损失。”(《棉口蛇之国》)

露易丝·格丽克出生在一个文艺气息十分浓厚的家庭。她在一次采访时回忆,小时候她的奶奶经常随身携带一本诗集,她还能记得自己在四五岁的时候读过威廉·布莱克(William Blake)的诗《黑人小男孩》(

The Little Black Boy

),还有莎士比亚戏剧《辛白林》(

Cymbeline

)里的选段;从幼年时起,她的父母就鼓励她写作,他们甚至会把她写的诗打印出来进行点评。在随笔《诗歌教育》(

Education of the Poet

)中,她说童年时代的她,自认为是威廉·布莱克、叶芝、济慈和艾略特的传人。在这样一个崇尚智力活动和艺术创作的家庭里成长,露易丝·格丽克本该度过一个自由发展天赋的快乐童年,然而事实并非如此。

格丽克降生的时候,迎接她的并不是家人的喜悦和期待。在她出生前七天,她的姐姐——她父母的第一个孩子不幸夭折了,这个悲剧沉重地打击了整个家庭。尽管格丽克之后又有了一个妹妹,但这一创伤在此后多年,犹如一片无法驱散的阴云笼罩着她的生活。在随笔《死亡和缺席》(

Death and Absence

)中,她谈到这位未谋面的姐姐,她说:

“

我没有经历她的死亡,我经历的是她的缺席。”

这种“幸存者的负疚感”在很长一段时间里一直是她诗歌创作的一个重要的主题,她曾在一次采访中说:“

写作是对轮回——不幸、丧失和痛苦的报复

”。

另一方面,在望子成龙的家庭里长大也远非易事。在《诗歌教育》中,格丽克说自己出自一个喧闹的家庭,每个家庭成员都有强烈的表达欲,热衷于替别人把话说完,因此她的整个童年和青春期都在争取自己的声音能被听到。她的母亲比阿特丽斯受过良好的教育,毕业于名媛辈出的卫斯理女子学院,是一个文艺爱好者,也是她的忠实读者,但在她的童年和青春期,她们母女的关系却十分紧张。她称自己的母亲像一个“法官”,总在审视和挖掘她们姐妹俩的文艺潜质,“我们哼唱一两声,就得去上音乐课,蹦蹦跳跳一下,舞蹈课就来了”。在2012年的那次采访中,她说:“我的母亲确实很热爱艺术,但我却不认为她的见识和鉴赏力有多么出色。”他的父亲丹尼尔·格丽克年轻时梦想成为一名作家,虽然最终投身商界,但仍不减文艺热情。他的口才很好,善于口头改编各种传说和历史掌故,最热衷的是反复宣讲圣女贞德如何以超乎常人的毅力磨炼自己的心志。这些故事对格丽克产生了深远的影响,高中时代的她效法圣女贞德的苦行,进行长期严格的节食,最终导致她患上了厌食症,不得不退学接受心理分析治疗。尽管厌食症严重地损坏了她的身心,但在日后她还是以积极的眼光看待,她说:“患上厌食症对我来说是一段重要的经历,饥饿感帮助我控制了贪欲,对于获得一个独立的自我,是大有帮助的。”

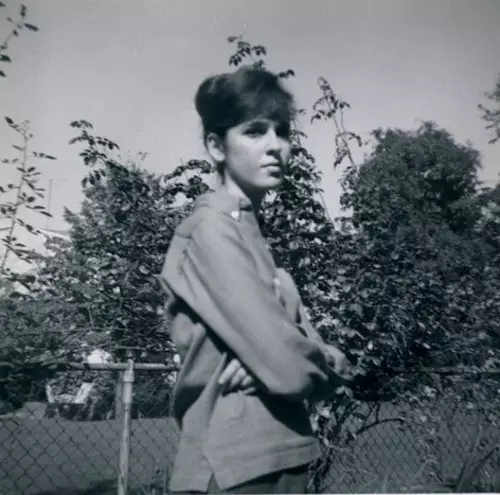

少女时期的露易丝·格丽克

高中退学后的第二年,即1962年她进入莎拉·劳伦斯学院学习,但很快就退学了。1963年,她进入哥伦比亚大学,在著名诗人、1948—1949年度美国桂冠诗人莱奥妮·亚当斯(Leonoe Adams)的诗歌班学习。两年后,她遇到了对她的诗歌创作产生了决定性影响的老师——著名诗人斯坦利·库尼茨(Stanley Kunitz)(斯坦利·库尼茨在2000年获得美国桂冠诗人称号)。在斯坦利·库尼茨的影响下,格丽克的性格发生了很大的转变,从恃才傲物转向谦逊克制。

在写诗的同时,格丽克持续七年进行着心理分析的治疗和学习,不仅治愈了她的厌食症,也激发了她的诗歌灵感,她曾说:“我们只看过这世界一眼——在童年的时候,剩下的都是回忆”。她的早期作品,例如1968年出版的处女作《头生子》(

Firstborn

)、1975年《沼泽地上的房屋》(

The House on Marshland

)、1976年《下降的形象》(

Descending Figure

)、1985年《阿基里斯的胜利》(

The Triumph of Achilles

),多以心理分析的角度远远地审视个人生活体验。

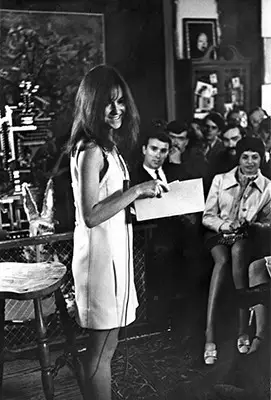

1968年格丽克在作家诺曼·梅勒家的诗歌朗诵会上

处女作《头生子》的封面

死亡和丧失既是露易丝·格丽克个人生活中时有的遭遇,更是她创作中不变的主题。

1980年她在佛蒙特州的小屋遭遇了一场大火,被焚烧殆尽。1985年,她又一次遭遇了死亡的打击——她的父亲去世了。她在这一年所写的一篇随笔里说自己是一个“梦中人和观看者”,是一个“沉迷于丧失”的作者,“二十年来等待着忍受无法逃避的丧失”。1990年出版的《阿勒山》(

Ararat

)和1992年的《野鸢尾》(

The Wild Iris

)里都有寄托对父亲的哀思的作品。其中《野鸢尾》获得1993年普利策诗歌奖,将诗人的声誉推向了一个新的高度,这部诗集一直是格丽克最为奇特、传阅最广的作品。

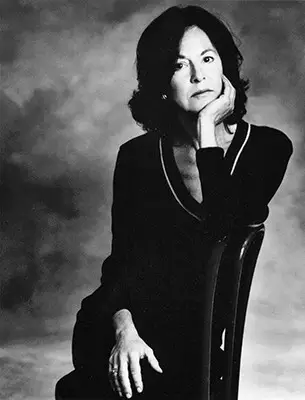

《野鸢尾》时期的露易丝·格丽克

格丽克曾经有过两段婚姻。1967年她和年轻的医学院学生小查尔斯·赫兹结婚并生有一子,但没多久两人就离婚了。1977年再婚,这次的结婚对象约翰·德拉诺(John Dranow)也是一名作家,虽然他们还是以离婚告终,但格丽克似乎对这段婚姻颇为挂怀和眷恋,婚姻成为之后多部诗集中反复出现的主题。1996年出版的《草场》(

Meadowlands

),借用《奥德赛》的故事来描写一段失败的婚姻;1999年的《新生》(

Vita Nova

)和2001年的《七个时期》(

The Seven Ages

)用比较乐观的口吻表达了一段婚姻结束后的转变,在字里行间偶尔流泻出一线明亮的色彩,这在她的诗作中是不多见的。

这一段时期格丽克技巧日渐圆熟,其诗作堪称天籁之音,或者也可以说是寂静之诗,诗中关于世界的思考,既富于玄学思辨,又不乏具象的活泼,让人爱不释手。2003年8月28日,美国国会图书馆授予露易丝·格丽克美国桂冠诗人称号,作为第12位获此殊荣的诗人,她和此前获封的罗伯特·潘·沃伦、约瑟夫·布罗茨基、罗伯特·哈斯等人代表了美国当代诗歌的最高成就。

2003年露易丝·格丽克获得美国桂冠诗人称号

2006年,格丽克第十部诗集《阿弗尔诺》(

Averno

)出版,并于2007年获得新英格兰笔会奖。任教于哥伦比亚大学的诗人、小说家尼古拉斯·克里斯托弗在《纽约时报》上发表评论指出,格丽克提醒了我们:“诗歌应该把我们带到我们不想去的地方,然后把我们带回,而我们已不复从前。”他还断言:“《阿弗尔诺》可能是她的杰作,无可置疑地表明她正处于创造力的顶峰。”此话诚然不虚,近年来,露易丝·格丽克依然佳作不断,语言风格逐渐向口语转化,有铅华洗尽、水落石出之感,题材上,对生与死、爱与性、存在与丧失的思考越发深邃,越发接近伟大诗歌的可能。

2007年露易丝·格丽克在拉蒙特图书馆