我们不缺才华,但我们缺少情怀

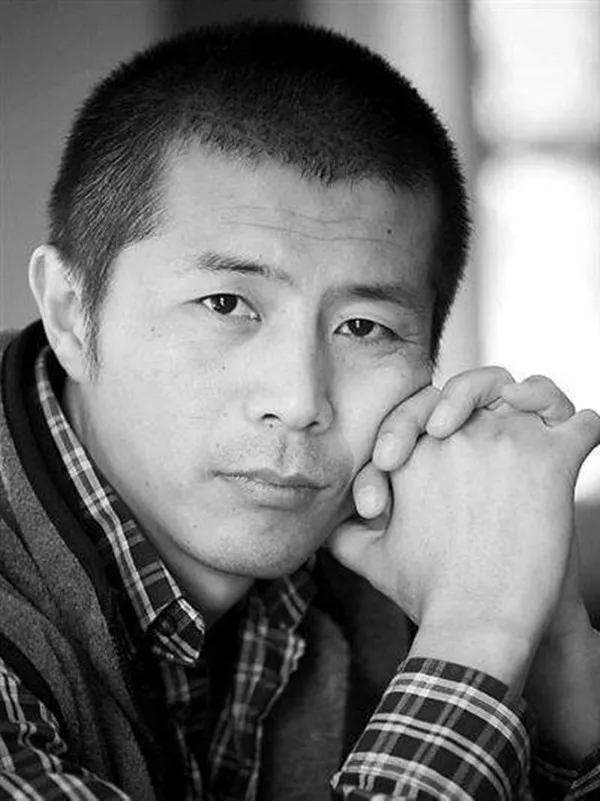

毕飞宇 东方领军 2018-03-11

东方领军的文学领地

我手写我心,我口歌我韵

毕飞宇:我们不缺才华

但我们缺少情怀

● 想象力的背后是才华,理解力的背后是情怀。一个47岁的老男人可以很负责任地说,人到中年之后,情怀比才华重要得多。

● 情怀不是一句空话,它涵盖了你对人的态度,你对生活和世界的态度,更涵盖了你的价值观。

人们常说,中国的小说家是“短命”的,年轻时风光无限,到了一定的年纪,泄了。

这个事实很能说明一个问题,我们不缺才华,但我们缺少情怀。

● 说起描写,人们通常都会说,描写需要准确、生动,其实,那些都只是废话,是表象。描写的本质是什么呢?是选择。

● 我是一个比较听话的人。作品中的人渴望有性行为,我就让人有性行为,如果没有性行为,不要故意搞性行为。

如果故意搞性行为,写得累,作品中的人物也累,我们要对作品人物的人体贴一些。

● 原来我觉得写作是书房内的事情,现在我觉得“书房”越来越大。对话、阅读、思考,都很重要。

要和当今文坛最优秀的人构成对话关系,从他们那儿汲取营养,这使我能保持清醒。

从这个意义上讲,孤独是可耻的。不要以为成长是年轻人的事情。

● 黑格尔早就说了,历史是相似的,它常回家看看。好作家的特点就在这里,他抓得住本质,时代过去了,人的本质还在那里。

……我们这些作家最大的不幸就在这里,我们不再参与历史。这是作家的不幸,也是历史的不幸。

● 作品的成品都是简单的,可是,在写作的过程中,情形相当芜杂,千头万绪,你自信不起来的。

写作不是珠穆朗玛,它没有固定的高度,它是道高一尺魔高一丈的,它只在乎热爱。

● 我依然认为,在中国社会这样一个现实之下,中国的作家还是应该关注现实,更多地拥有现实情怀。

因为中国当代文学中,还缺乏足够有分量的作品,去反映中国当代人的生存和精神困境。

● 我始终认为,文学奖的本质应该是游戏,包括诺贝尔文学奖在内,作家们都应该以游戏的精神面对文学奖。

所以,来领奖等于参加一个游戏,游戏玩好了,这只是一个刹那,回家之后两三天后就结束了,就要回到原来的创作状态了。

● 获奖永远不是创作的本体,也不要指望一个文学奖的主张能够引导文学创作本身。

因为,作家的创作永远应该听自己内心的话,不能听别人的话,哪怕作品被很多人批评也无妨。

因为听别人话的作家永远没出息,不具备一个小说家的基本力量。

● 我最希望拥有的才华就是耐心,因为我觉得我最大的一个才华就是耐心,我希望我这个才华来的更多一些。

所有的才华最后都是假的,只有你能够让你的内心,让你的行为产生有效的绵延性,源源不断的,今天是这样、明天是那样、后天还是那样。

如果这个才华能够绵延下去,这个才华才是真的。一闪而过的东西都不叫才华,所以我希望我的才华就是耐心。

● 写作的过程,就是一个作家阅读想象力的过程。你想象的东西,就在你的身边,他自己有活动能力,自己有生命。

● 我们经常阅读的时候也遇到这种情况,真正让我们喜爱作品、喜爱的作家,无非是这么几个原因:

第一他发现了别人发现不了的东西,他思索了别人没有思索的或者思索不动的东西。

第二,他找到别人尚未发现或者发现以后无法应用的表达方法,这里当然包括语言,说到底很简单,无非在“写什么”和“怎样写”这两方面,他又做出了哪些东西,他为文学提供了哪些新的元素?

我想只要是为文学、为小说提供新的元素,不管你写的是什么,读者一定会爱看。

● 作家最好的姿态还是把自己弄成一棵树,有一部分扎到地里头,有一部分长在地上,有一部分长在很高的地面,有一部分随风而去,向远方飘啊飘,如果把一棵树埋在地上就闷死了,拔起来就枯死了。

作者:毕飞宇,著名作家、南京大学教授、江苏省作家协会副主席。中国作协第九届全委会委员。20世纪80年代中期开始小说创作,作品曾被译成多国文字在国外出版