96岁叶嘉莹传记片问世:命运把我放在哪里,我就落在哪里,就在哪里开花

Original 点击右边星标 一条 6 days ago

来自专辑

一份值得收藏的片单

叶嘉莹被誉为

“唯一一位从民国传承下来的大诗人”,

在全世界的汉学家眼中,

她都是中国古典诗词和传统文化的代表人物。

而这位诗词大家,

私下一直过着一箪食、一瓢饮的朴素生活。

2019年5月,

一条“叶嘉莹先生再次给南开大学捐款”的热搜,

在各类明星八卦中格外显眼。

为了推广诗词教育,

叶嘉莹多次为南开“裸捐”,总金额已达3600万。

这是她个人的毕生积蓄,

其中包括她变卖了天津和北京的两处房产所得。

叶先生一生多艰,却说自己是一个幸运的人,

叶先生的老师顾随先生评价她:

“以无生之觉悟,为有生之事业,

以悲观之心境,过乐观之生活。”

《掬水月在手》

是叶先生唯一一部授权的传记电影。

台湾著名的摄影家、作家、导演陈传兴,

从2016年开始筹备,

经过三年半才制作完成。

叶嘉莹

叶嘉莹90华诞时,

国务院原总理温家宝亲自致信祝贺

陈传兴曾是文学纪录片系列

《他们在岛屿写作》的总监制,

在他眼中,叶先生就是“诗的女神”,

他希望将用一种诗意的语言,

将女神近百年的传奇人生,向观众娓娓道来。

今年7月,

影片入围上海国际电影节最佳纪录片竞赛单元,

并即将在8月的北京国际电影节

“女性之声”单元展映。

一条联系了陈传兴,

听他讲述了《掬水月在手》拍摄的幕后故事,

其中既有意外的喜悦,也充满感伤。

自述 陈传兴 撰文 鲁雨涵

一条点击图片,向陈传兴老师的团队提问Mini Program

一个女人的百年史

和陈传兴视频连线的时候,台湾正要经历今夏的第一场台风。陈传兴坐在自己的书房里,背后是成摞的书籍。他刚从一场重感冒中康复过来,嗓音有些嘶哑,但是谈起纪录片和叶先生,依然神采奕奕。

早在“他们在岛屿写作”系列的制作之初,陈传兴就产生了拍摄叶嘉莹纪录片的念头,却迟迟找不到投资方。2016年,陈传兴深感此事不能再拖,毅然拿出自己的积蓄,开始独立操作这个项目。

导演陈传兴和叶先生在拍摄现场

在拍摄的过程中,随着对叶先生的不断了解和靠近,陈传兴才慢慢意识到,自己拍的不仅是一部传记电影,还是一部女性电影。在几千年以来都以男性为主导的诗词历史中,叶先生的成就称得上是一个奇迹。

“其实我拍了一部女性版的《百年孤独》,呈现的是一个女人的百年史。”

可以说,命运把她放在哪里,她就落在哪里,就在哪里开花。

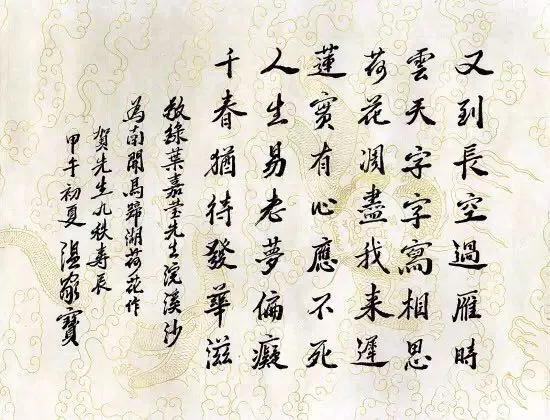

1924年,叶嘉莹出生于北京的一个书香世家,从小就跟着家里的长辈吟诵诗词。因为出生时正值荷花的季节,家人给她取了乳名“小荷”,所以她格外喜欢写荷花的诗作。十多岁她就开始写诗填词,大学后师从著名作家顾随,可以和顾先生唱和诗词。

叶嘉莹的“叶”姓来自于“叶赫那拉”,祖上是蒙古裔的满族贵族。白先勇评价叶先生身上拥有一种“天生的华丽”,笑称这可能就和她叶赫那拉氏的血统有关系。

贵族的血统却没有给予她相匹配的富足生活,叶先生的前半生几乎在不幸中度过。

初二的时候,“七七事变”爆发,父亲因为战争和家中失联。1948年,叶先生开始漂泊异乡,和祖国大陆一别就是26年。在台湾的时候,丈夫因为白色恐怖被捕入狱,她带着刚出生的女儿寄人篱下。1974年叶先生第一次回到北京探亲,看到幼时常去的西长安街时感动落泪,写下长诗《祖国行》,却从此受到台湾当局的抨击……

上世纪50年代,叶嘉莹在台湾任教时给学生讲课

王国维的“天以百凶成就一词人”,用来形容叶先生再合适不过。

母亲因病去世时,当时年仅17岁的叶嘉莹将悲痛写进八首《哭母诗》:“早知一别成千古,悔不当初伴母行。”52岁时,她的大女儿和女婿又在车祸中丧生,叶先生一口气写出十首《哭女诗》:“迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀。”

1948年叶嘉莹结婚照

在纪录片中,叶先生却只是淡淡地谈起这些往事。仅有一次,她私下把导演叫到自己的房间,像个小女孩一样向他们诉苦,她的先生如何欺负她,她是怎么撑过来的,甚至还想过自杀。制片人李玉华问她为什么不离婚,她回答说:“我们那个时代的人不能离婚,离婚的话,人家可能会觉得我们有问题。”

“是古诗词拯救了她。”叶先生所经历的一切痛苦,都让她对诗词的理解更深一分,和诗词的连接也更加紧密。陈传兴希望通过这部影片,把叶先生和诗词之间这种共存共荣的关系表现出来。

一部诗词般的传记电影

叶嘉莹曾经在2018年参加了中央电视台面对面栏目的访谈,主持人一上来就问她,怎么看待舆论对捐款一事的广泛关注。她严肃地回答道:“我觉得这些人很无聊。这些人眼睛里面只有钱,不懂学问。”

在主持人连续几个关于捐赠的问题之后,她略显失望:“我本来要跟你讲学问,看样子你对于学问是没有兴趣的。”

一条一条早前也曾采访过陈传兴老师,点击查看Mini Program

为了避免出现这个问题,同为学者的陈传兴则总是抱着“聊学问”的心态去采访叶先生。影片一共对叶先生进行了17次贴身访谈和拍摄,每次陈传兴都会提前做功课,把要聊的诗词和作者、叶先生的相应研究了解得清清楚楚。

叶先生也给予了陈传兴相应的回报,据制片人沈祎回忆,有时叶先生为了准备第二天的采访稿,甚至会熬夜到凌晨两三点。

拍摄过程中,叶先生经常会严厉地指出大家对诗词的误读,让整个拍摄团队都胆战心惊。有时,她也会好奇地询问他们关于电影拍摄的知识,亲切得就像是一位相识已久的长辈。

每一次拍摄,叶先生都会穿戴整齐,大多是素色的衣服,戴上搭配的饰品。即便已经九十多岁的高龄,她一头银发依然十分浓密,仿佛闪着光,让李玉华都非常羡慕。在影片的一幕中,叶先生自豪地说:“陈导原来还以为我戴的是假发,我这是真发。”

年轻的时候,叶先生就很时髦。电影海报上的那一件旗袍,是在好友施淑仪教授温哥华的家中拍下的。叶先生从台湾到温哥华的时候定制了一批旗袍,在回国之前把它们都留给了施淑仪。几十年过去了,旗袍的款式和花色都不显过时,成色也像新的一样。

除了叶先生,陈传兴还访问了叶先生的学生、友人共43人,听他们讲述了很多和叶先生相识相处的往事。

叶先生和席慕蓉在叶赫水合影

叶先生曾和诗人席慕蓉提起自己的家乡在一个叫做叶赫水的地方。“如果你能够找到叶赫水,我就跟你回去。”为了这番话,席慕蓉花了几个月的时间找到了叶赫水,甚至找到了一个属于叶赫那拉族的古城遗址。叶先生是他们家族第一个回到叶赫水畔的人。

在采访过程中,陈传兴惊讶于他们对古诗词的了解程度,几乎每个人和诗词之间的牵绊都和叶先生有关。

作家白先勇谈起叶先生在台大教书的时候,自己就算逃课,也要去听她的诗词课,听了整整一年;汉学家宇文所安说自己是受到了叶先生的影响,才深深地爱上了中国诗词;诗人痖弦回忆到新派诗人和旧诗人曾经互不来往,是叶先生让他们坐在一张桌子上吃粽子。

从2017年4月正式开拍,到2018年7月结束,团队辗转了加拿大、美国和两岸三地的多个城市,一共记录下将近30T的影像素材和百万字的文字素材,提取其中最精华的部分,浓缩成了120分钟的《掬水月在手》。

2019年年底,《掬水月在手》开始在全国进行公映。今年7月,《掬水月在手》获金爵奖最佳纪录片提名,在上海国际电影节上进行展映,所有场次的票在开票后数秒内就被售罄。

一位观众形容观影的过程就像是“在周末的清晨读了一首很美的诗。”

这正是陈传兴的初衷:“我想要拍一部诗词般的传记电影。让叶先生这么高潮起伏的生命长河里面,产生出一些比较有趣的涟漪和起伏。”

以下是陈传兴的自述。

陈传兴和叶先生合照

电影的结构是很“暴力”的

《掬水月在手》是我“诗的三部曲”的最后一部,紧接着“他们在岛屿写作”的另外两部电影。《如雾起时》谈的是“诗和历史”,《化城再来人》谈的是“诗和信仰”,在第三部曲的时候,我希望回溯到诗词更为本质的层面:通过叶先生来探讨“诗和存在”的问题。

1965年台大学生毕业谢师宴

叶嘉莹和钱思亮校长

叶先生的一生非常曲折,她在纪录片中谈到自己的不幸婚姻,在台湾遭受的白色恐怖的打击,以及在学校教书时受到的不公待遇。她所遭遇的这些苦,已经通过诗歌,转化成一种五彩斑斓的,非常女性的一种美,就像电影中旗袍锦缎的那一幕一样。

古诗词拯救了叶先生。我想通过影片,把叶先生这样一个传奇,跟中国几千年的诗词之间的紧密关系表现出来。

这部影片的结构,说难听点是很“暴力”的。既要讲述一位女诗人90多年的生命,又要讲她所经历过的中国近代史,更不用说还有几千年的诗词,这些都要压在120分钟里面。唯一的办法就是用诗词的结构,用这种高度浓缩的语言,和一种具有音乐性的节奏来叙述。

所以这部电影就像诗词一样,是断的,是碎裂的。

叶嘉莹幼时在北京的旧居

电影中有一个比较特殊的设计,就是运用到了北京四合院的结构模式。叶先生的《红蕖留梦》回忆录里面,有一张附图是叶先生在北京的旧居,现在已经被拆了。从叶先生的出生,到少女成长,最后恋爱,离开北京结婚,然后开始花果飘零,这个旧居基本上孕育着她记忆的种子。

所以我们把叶先生的生命历程拆分成了六个章节,由门外、脉房,到内院、庭院,一层一层地往里直到厢房。同时也把叶先生和诗词的关系,叠影在这座巨大的回忆宫殿之中。

电影的最后一个章节是没有名字的,也是隐喻了叶先生已经不再被世俗所羁绊,她不再拘泥于我们在读诗词时感受到的文字的美。对我来讲,那个层面实际上就接近于一种“空”,就像影片最后那片纯洁的雪地一样。

拍这部电影,我念了一门诗词课

大家都知道叶先生的自我要求也蛮高,特别是拍摄这样的传记电影,她了解其中的难度:

第一要对中国诗词有所了解;第二要对中国的整个近代史,特别叶先生所经历的漫长历史有所了解;第三是要对电影的创作有一定的把握。这三个基本上是三座大山。

像我这样的一个陌生人,既不是叶先生的学生,也不是中国文学科系出身的,叶先生一开始可以说非常抗拒。

后来我们辗转通过叶先生周围的朋友,把想法转达给她。也经常飞到天津拜访,参加叶先生各种可能的聚会,陆陆续续地把我们要拍摄的这些构想,征求她的同意。

叶先生有高血压,拍摄间隙不时会测量血压

因为叶先生非常忙,而且年岁已高,她平日里要推广诗词、教学、整理著作,还要和朋友唱和往来,已经把时间用到淋漓尽致。我们等于在“压榨”叶先生,从她有限的时间里面,一点一点把影片拍出来。

2017年4月,陈传兴在天津初次拍摄叶先生

跟拍叶先生这个电影,我相当于念了一个中国文学的课。

为了和叶先生谈苏东坡,谈辛弃疾,我的提纲经常会做到二十几页。提前半个月给叶先生,她会帮你批改,她首肯了,我们才能够从台湾再过去采访。我也经常被叶先生批评,因为总是在谈诗词的时候出纰漏,闹笑话。叶先生还是非常大度的,她就是点你一下,我在猜想,假如我再年轻个20岁,可能会被她批到蛮惨的。

刚开始面对叶先生时,大家都很害怕、很敬畏。随着时间和拍摄的进展,你会看到一个高不可及的诗词大家,慢慢地和你接近,变成了一个身边常见的老人家的样子。可是当她谈到诗词的时候,她又变得很温婉,有时候还会流露出像小女孩一样的小动作和笑容。

我和她也会开一些玩笑,那种亲近让人觉得就像你的亲人一样。

我希望这部电影,不是拍摄叶先生仰之弥高、不食人间烟火的状态,而是让人看到一个很真实的生命,很真实的那一种感受。

整个拍摄当中,叶先生非常大方地提供了所有我们想知道的资料,包括她小时候的照片、手稿,讲了很多她在《红蕖留梦》回忆录里面没有提到的,更细微的个人情感。

我们还采访了40多位叶先生的朋友、学生,90%的访谈名单都是叶先生提供的,很多人都是可以跟叶先生唱和、可以写诗词的大家。每个人听到要制作这样一部影片时都很兴奋,和我们分享了很多叶先生不为人知的细节。

印象最深刻的,我们曾经安排叶先生跟她以前台大那一批学生视频通话。没想到那一天叶先生起床太急跌倒了,所有人都吓呆了。

其实现在想起来有些感伤,当时有几位采访对象已经在癌症末期,在影片剪接的过程中都陆续地离世。但是在谈到叶先生时,他们眼中还是闪烁着火花,让我感觉到叶先生跟他们的关系已经不只是一种师生关系,还有一种更深的、整个人生上的友谊。

往往说有时候人在做,老天会给一些眷顾。影片最后压轴的刘秉松女士,原本我们的名单里面没有这位,在温哥华拍完了快走的前两天,叶先生突然打电话来说,一定要去采访她很亲密的一个朋友。听到刘秉松女士说出“叶先生就是一种存在的感觉”这句话,我当时自己就浑身起鸡皮疙瘩。

非常巧,几乎完全是海德格尔的句子,她淡淡地这样讲,突然之间“存在”这个词就出来。临门一脚,反倒把电影的最核心点开。

找到一种东方式的叙述美学

电影的制作团队基本上是“他们在岛屿写作”的老班底,也延续了先前两部片子的风格。在这部电影里,我试图通过诗词的韵脚、节奏、规律、转折等,找到一种东方式的叙述美学。

影片里有一个画面是山西五台山的佛光寺,这是中国现存最早的一处木构建筑,它的斗拱结构非常严密。我想借这个东西来隐喻中国诗词,对照律诗、绝句的那种严密结构,以及电影里片段与片段的断句结构。

为了搭配诗词的吟诵,我们特意拍摄了很多空镜,景色、古迹、壁画、浮雕、字画、衣服等等,比如《嫦娥》我们配的是洛阳的雪景,《锦瑟》配的是陶器,让观看电影的人从中做一些可能的投射和想象。

一个唐朝的铜镜,你可以想象当初他们拿着镜子,在梳妆打扮,其实整个诗词的境界就出来了。

2018年3月,陈传兴拍摄黄河落日

整个空镜拍摄都环绕着河洛地区和黄河流域,都是中国诗词的起源地。虽然西安不是当年的长安,洛阳也不是当年的洛阳,可是很多的自然环境还是当年的模样,河流还是河流,龙门石窟还是龙门石窟。卢舍那佛,风这样吹过菩萨脸,或雪这样飘下来的时候,我想不会差太远。

我想透过这些景物和器物,去回溯诗词产生的那个空间,甚至还原整个盛唐。

我们也运用到了词的长短句结构,来打破诗的严谨,而给予电影一种比较自由、跳跃的空间。

叶先生在录诗词吟诵

词比诗的音乐性要更强,可以吟唱、可以回旋,叶先生也对吟诵有研究。于是尽管折腾,我们还是在12月最冷的时候,把叶先生拖到北京的一个录音间,专门挑了一些诗词要叶先生吟诵,也是为了让诗词有另外一种声音。

同时从吟诵我也联想到,音乐上面有没有可能回到唐乐?和唐乐最接近的就是日本的雅乐,所以我们亲自到东京,拜访了音乐大师佐藤聪明,请他用雅乐和咏叹调表现出了杜甫的《秋兴八首》。配乐和吟诵彼此对应,产生出了一种声音上的美学。

我在剪接的时候常常强调,《秋兴八首》其实不是配乐,它是另外一条隐晦的叙述线。《杜甫秋兴八首集说》是叶先生一辈子最重要的研究之一,我等于是用这条看不到的线来贯穿叶先生近百年的生命历程。

我们都常常蛮感伤的,为什么叶先生在北京的老宅也不见了,在温哥华的旧居也不见了,慢慢感受到她的飘零。当年她由台湾漂到温哥华,教书海外,虽然在生活上可能安居,可是心灵上她还是挂念。也就理解为什么后来大陆重新开放后,她第一时间要回来。

如此的一个诗词大家,走过那么大的一种时代的变化,经过那么多的人生中的高低起伏,她到最后还能够返璞归真。难得,只能讲难得。

就像叶先生在纪录片中讲到:“我留下的这一点海上的遗音,现在的人不接受也没关系,也许将来有一个人会听到,会感动。”

部分素材来源:《掬水月在手》广州行人文化传播有限公司