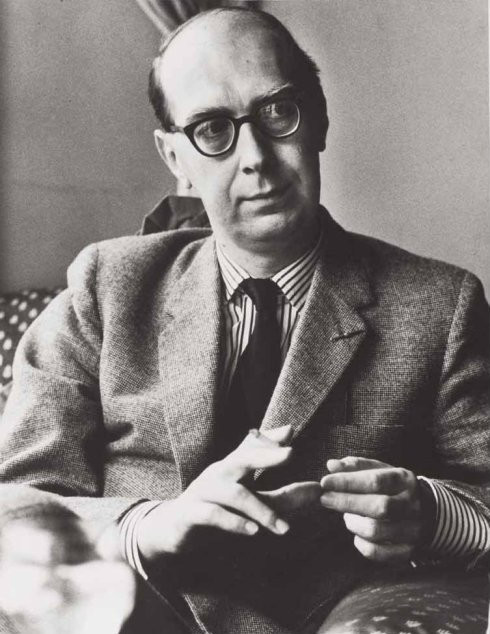

菲利普·拉金(Philip Larkin,1922—1985)

菲利普·拉金(Philip Larkin,1922—1985)

菲利普·拉金(Philip Larkin,1922—1985),20世纪后半期最有影响力的英国诗人。1922年出生于英格兰考文垂。1943年毕业于牛津大学圣约翰学院。大学毕业后,曾任职于各大学图书馆,其中任赫尔大学图书馆馆长达三十年之久。著有诗集《北方船》(1945)、《少受欺骗者》(1955)、《降灵节婚礼》(1965)、《高窗》(1974)及小说、评论等,为二十世纪五十年代英国主流文学“运动派”主将。1965年获英国女王诗歌金质奖章,被评论界誉为“英格兰现有最优秀诗人”。1974年获美国艺术和文学学术院洛安尼斯奖。1976年获德国莎士比亚——普瑞斯奖。1984年,因拒绝受聘桂冠诗人,被称为“非官方的桂冠诗人”。1985年因喉癌在赫尔去世。终生未婚。拉金被公认为继艾略特之后二十世纪最有影响力的英国诗人。

菲利普·拉金诗五首(舒丹丹译)

别处的意义

在爱尔兰是孤独的,因为它不是家,

保持疏远颇为明智。风趣而冷漠的言语,

如此与众不同,使我受到欢迎:

一旦意识到这一点,我们开始了联系。

他们的街道穿堂风盛行,尽头连着小山,隐约

而陈腐的码头的气息,如一座马厩,

鲱鱼小贩的叫卖声,渐渐微弱,

证明了我的隔离,并非不切实际。

生活在英格兰不会有这样的借口:

这些是我的风俗和规矩

拒绝它们可严重得多。

除了这里,再没有别处支撑我的存在。

去教堂

确信里面没什么动静,

我走了进去,让门砰然关闭。

又一座教堂:草垫,座椅,石地,

和小本的书;蔓生的花束,为礼拜日

而摘,现在已近枯黄;一些铜器物什

在圣堂上方;灵巧的小风琴;

一种浓重、陈腐、不容忽视的沉寂,

上帝知道酝酿了多久。无帽可脱,我笨拙地

摘下自行车夹子聊表敬意,

走上前,伸手摸了一圈洗礼盆。

从我站立的地方,屋顶看起来几乎是新的——

刷扫过,或被修复?也许有人知道:但不是我。

登上读经台,我细读了几首

煞有介事的大字体的赞美诗,并且念出

“到此结束”,比我预料的大声得多。

回声短暂地吃吃窃笑。回到门边

我在书上签了名,捐出一枚爱尔兰六便士,

心想这地方不值得停留。

然而我停留了:事实上常常如此,

总是像这样在困惑中结束,

不知道想寻找什么;也不知道

当教堂完全沦为无用

我们会把它们变成什么,如果我们愿意

长期开放几座大教堂,在上锁的陈列柜里

展出它们的羊皮纸文稿,捐款盘,和圣饼盒,

其余的免费交给雨水和羊群。

我们是否会把它们当作不祥之地加以回避?

或许,天黑后,疑惑的女人们会来

让她们的孩子们摸一摸某块特别的石头;

采摘治疗癌症的草药;或在某个

约定的夜里看见幽灵散步?

总会有某种力量将继续

存在于游戏,或谜语中,像是随意;

但是迷信,如同信仰,必将消亡,

当不信仰已经离去,还有什么能够存留?

野草,荒径,刺藤,扶壁,天空,

日益难辨的形状,

日益模糊的用途。我不知道

谁将是最后,那最后的一个,前来寻访

这个地方,只为它往日的样子;是那轻轻敲打

并记录、知道十字架楼厢为何物的某个工作人员?

某个贪爱古董的,废墟中的酒鬼,

或某个迷恋圣诞节的家伙,指望吸一口

长袍饰带以及管风琴和没药混合的气味?

或者他将成为我的代表,

厌倦,孤陋,明知灵魂的泥沙

已溃散,却仍穿过郊区的灌丛,

来到这十字架之地,只因它让那些

后来只在分离中才能发现的事物保持未被分割,

如此长久而稳定——婚姻,出生,

和死亡,以及对这些的思考——这特殊的壳

正是为它而建?尽管我不知道

这装配齐全的霉臭的谷仓价值几何,

但在沉默中站在这里令我愉悦;

这是肃穆的大地上一座肃穆的房子,

在它混合的空气里我们所有的冲动汇合,

获得认可,披上命运的长袍。

而这一切永不能废弃,

既然永远会有人惊奇地发觉

他体内有一种想变得更为严肃的饥渴,

并因它而被这片土地吸引,

他曾听说,在这里,人会变得智慧,

只要周围还躺着那么多死去的人。

关于读书习惯的研究

我把鼻子埋进书里

治好大部分上学不够的毛病,

毁掉眼睛也值得

知道我仍能保持冷静,

熟练地抡起右钩拳

痛打大我两倍的癞皮狗。

后来,戴上一吋厚的眼镜,

罪恶就是我的云雀:

我和我的大衣以及牙齿

在黑暗中快活得要命。

我用性狠揍女人!

像捏碎蛋白烘饼。

现在读得不多了:那个

在英雄赶来之前

按倒女孩的花花公子,和那

守着零售店的黄脸老兄,

看起来都太过熟悉。见鬼:

书就是一堆废物。

广播

盛大的耳语和咳嗽声来自

星期天人满为患、令管风琴皱眉的广阔空间,

突然一阵疾促的鼓点,

女王驾临?然后是落座的轰鸣。

接着,小提琴的抽泣开始了:

在所有的脸中,我念想你的脸

美丽而虔诚,

在一片浩瀚的音乐的滑翔前,

你的一只手套悄悄掉在地上

落在崭新的,稍稍过时的鞋子旁。

天很快黑下来了。我失去了

一切,除了安静而枯萎的

树叶映在那微微寂寥的树上的轮廓。

在热烈的波段后面,遥远而疯狂的

和弦风暴更加无耻地

抑制我的头脑,他们碎裂的尖叫

留下我绝望地搜寻

你的手,在那样的空气里微弱的,鼓掌。

一座阿伦德尔墓

肩并着肩,面目模糊,

伯爵和夫人躺在石墓,

他们体面的气度隐隐可见,

自接合的盔甲,僵硬的褶皱,

还有那微弱的荒诞的暗示——

他们脚下的小狗。

这种前巴洛克风格的朴素

几乎不能留住视线,直到

看见他左手的护手套,仍旧

空空地攥在另一边;然后

发现,带着锋利而温柔的震撼,

他的手抽回,握住她的手。

他们想不到会躺这么久。

雕像中的这种忠诚

正是朋友们看到的细处:

雕刻者摆脱受人托付的

腻味的优美,为了环绕底座的

拉丁姓氏能流传更久。

他们猜不出,从多早开始

在他们仰卧静止的旅程

空气将变成无声的伤害,

赶走墓穴衰老的住民;

也猜不出,后来者的眼睛多久以后

开始打望,不再细品。他们僵硬地

坚持,牵手,跨过时间的

弧度。雪,不期而落。阳光

在每个夏天挤进草丛。明亮

而杂乱的鸟鸣撒落在同样

撒满尸骨的大地。而路上

无尽的变幻的人流涌来,

冲刷掉他们的身份。

而今,无助地躺在

一个非纹章年代的坟墓,一个烟雾的

低谷,在缓慢漂浮的混乱里,

在历史的碎片上,

只有一种姿势保留:

时间已使他们变得

不真实。无意而为的

岩石的忠贞,已慢慢变成

最后的徽盾,为了印证

我们的一丝直觉几近真实:

爱,将使我们幸存。