| 衣品好、颜值高,清华男神终身未娶,一辈子只做了一件事…… |

| 2018-05-11 15:25:57 | |

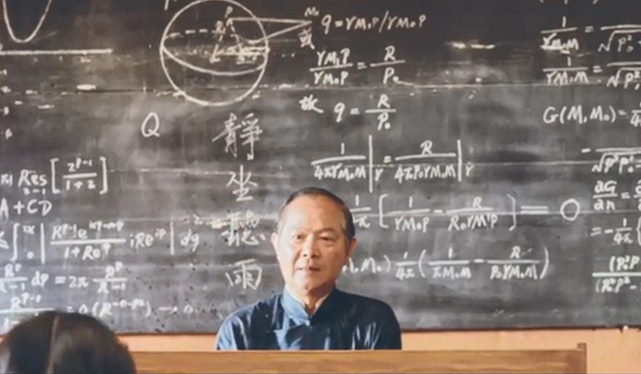

电影《无问西东》里,曾有这样一个浪漫桥段:西南联大的学生们正认真听课,忽然一场暴雨下来,将铁皮屋顶敲得啪啪作响。教授不断提高音量,学生们还是听不见,他只好在黑板上写下四个大字:静坐听雨。

当年写下这四个字的,正是陈岱孙。

在清华、北大两校,陈岱孙先生一直是位传奇人物。清华园里,陈岱孙先生的铜像基座上刻着这样一句话:我这一辈子只做了一件事,就是教书。

今天让我们一起走近这位备受尊敬的清华男神。

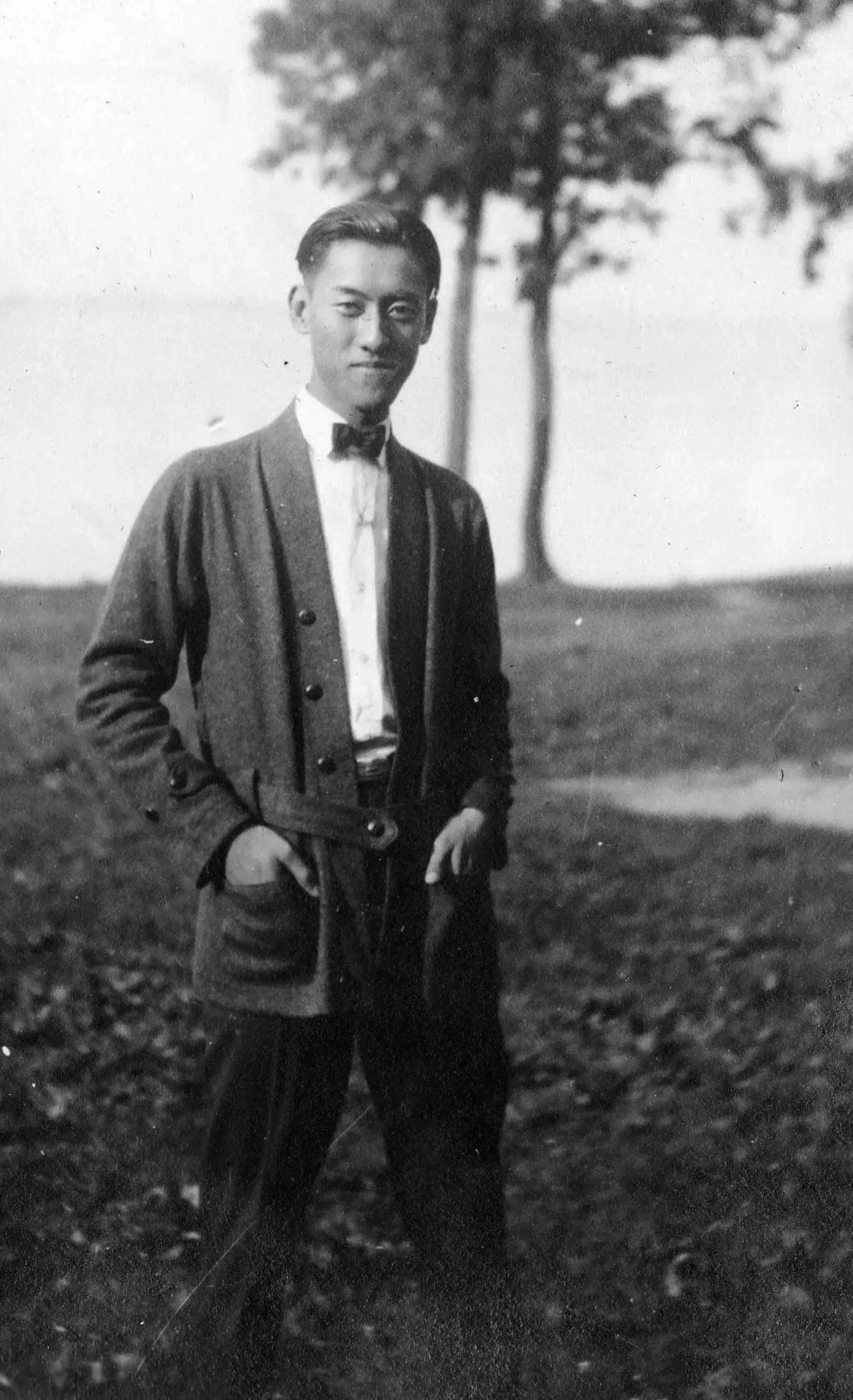

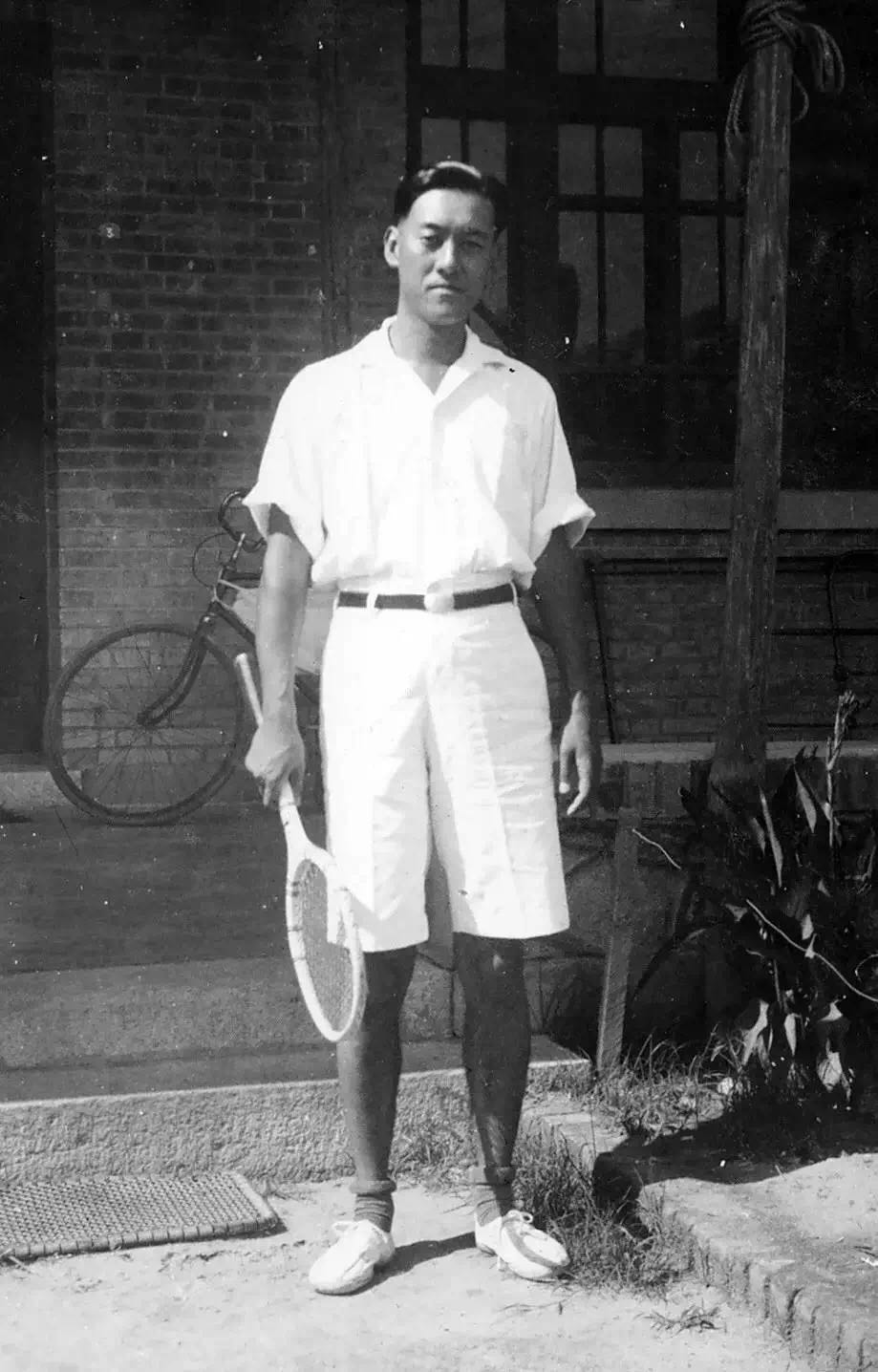

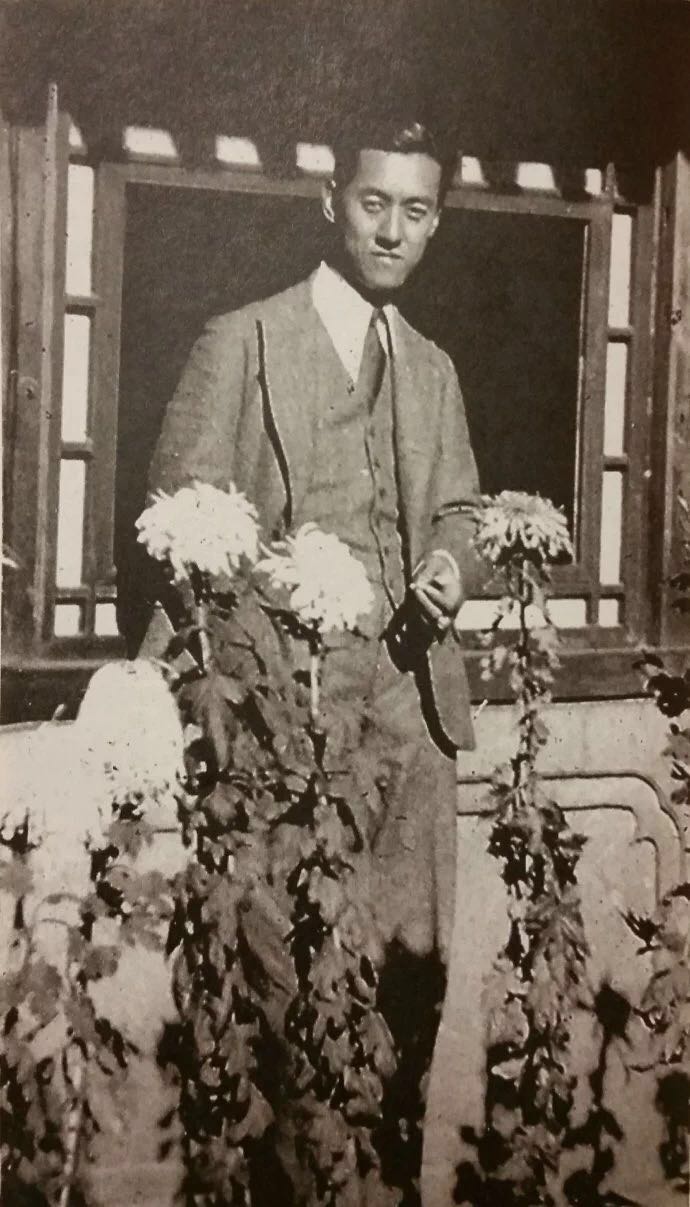

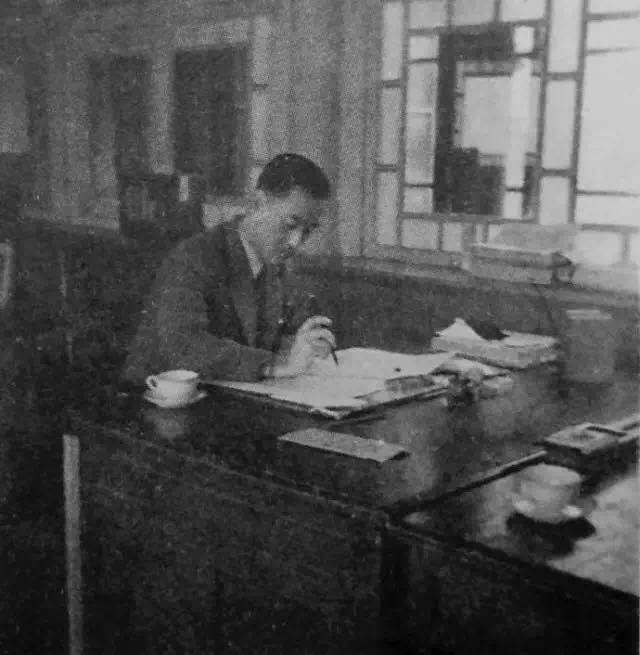

青年时代的陈岱孙

01

27岁,陈岱孙成为清华教授。一进清华就成了公认的男神。不但学识渊博,颜值和衣品,更是一流。

他身材高大挺拔,讲话是儒雅学者的风度,穿衣打扮又是英国绅士范儿。虽然嘴稍微有点地包天,但面庞坚毅冷静,显得棱廓分明。出门时,他总是西服笔挺,带一根手杖,无论往哪儿一站,都是器宇轩昂。

后来在西南联大,条件十分艰苦,住的是茅草屋,吃的是稀粥。尽管如此,陈岱孙依然一身齐整,衬衫袖口永远洗得洁白,用法式袖扣规规矩矩地扣好。

不但颜值高、衣品好,他还颇有生活情调,篮球、高尔夫、排球、游泳、打猎、跳舞、桥牌,无一不通。他收藏高尔夫球杆,在报上发表狩猎文章,还在学校里组织戏曲和歌剧社团,亲自扮装演唱。每次经过操场,学生都能看见一米八身高的陈先生扣球击杀。

因此,当时联大女学生都说:“以后要是恋爱,就要按照陈岱孙先生的模子找对象。”

先生穿着如此讲究,多少和他的出身有些关系。1900年,陈岱孙出生于福建闽侯县一个书香世家,自明到清,家族之中先后有21名进士,祖父陈宝璐官至翰林院,伯祖父陈宝琛,更是皇帝溥仪的老师。

陈家旧学根基深厚,陈岱孙自小遍读典籍。经、史、子、集,几乎无所不通。18岁那年,陈岱孙考入清华做插班生,苦读两年后,便得到了赴美国留学的机会。在威斯康星大学,他不但拿下了学士学位,还摘得全美大学生的最高荣誉,金钥匙奖。

02

1927年,陈岱孙以哈佛博士身份回国,27岁做教授,28岁升任经济系主任,29岁成为清华园里最年轻的院长。能受到如此重用,靠的当然不是衣品、颜值,而是讲课扎实。无论是在清华、联大,还是北大,他的课总是最受欢迎,连外系学生也会跑去抢座位。

总的来说,陈先生的课,有三个特点:

第一,准。先生每次提前2分钟站在黑板前,待上课铃一响,便旁征博引。声音抑扬顿挫,很有韵律感。最令人称奇的是,每每最后一句讲完,下课铃就响了,一分钟不多,一分钟不少。

第二:深。陈先生讲课,不看讲稿,出口成章。更厉害是,每讲完一段,只要学生手勤,相当于记下教科书上一个完整的章节。一年下来都能认真听课,就等于记下一篇完美的专论。

第三:实。不但课讲得到位,每年考核,陈岱孙先生讲究学以务实。他讲《财经学》,就给学生们出题“假如我是财经部长”。在联大,为了生活,学生们常常出去兼职赚外快。他就让学生们去街上分析摆摊人、修鞋匠的经济成分。

为了让学生学到真东西,陈岱孙一生都在死磕讲义,讲课一定要与时俱进。直到80岁,还在不断完善。不知那些求官若渴、为职称学术造假、整日忙于事务应酬的学者看了,会不会感到几分汗颜。

先生不但对自己要求严苛,对于学生考核,也是一样。当初,经济学家平新乔师从先生,将论文初稿递给他审阅。两个星期后,论文批下来。平新乔翻开一看,整篇论文里,写了20多页批注,加起来有7000字。平新乔赶紧认认真真改了一遍,再递上去,第二遍退回,又批改了6页。直到第三遍,论文才通过。

平新乔后来感慨道:“看了陈老师的东西,才知道什么是威严,什么叫知识就是力量!”

如此严谨的老师,焉能不带出严谨的学生?

03

除了传道受业解惑,陈岱孙对学生影响最大的,还是品格。论及为人处事,先生也是世人的楷模。

文革来袭时,不少知识分子遭受冲击。按理说,陈岱孙生于簪缨世家,祖上都是“封建官僚”,自己也留过洋,正是最容易受到冲击的对象。一个不小心,就可能丧命。但那些年里,关于他的大字报竟然少之又少。连工宣队的人,都尊称他一句“先生”。

这一切,都得益于先生温和的性情。

对于身边人,先生向来是呵护备至,给人以无限温暖。有时为了帮助对方,甚至不顾自身安危。文革中,物理大师叶企孙蒙冤,出狱之后,在当时的环境下,没有人敢去照顾,生怕遭受牵连,陈先生却不怕风险,每个月都带着食物上门,直到叶先生去世。

更有一位学生,早年被打为右派,文革中遭受冲击,精神差点失常。最后走投无路,只好找到陈先生求助。陈先生其实已经不太记得他了,但每个月都拿出5块钱给做救济。那时5块是一笔不小的钱,够养活一家人一个月。先生这一给,就给了整整8年。

“文革”刚刚结束的时候,对知识分子,很多人心中还存有轻慢。有一次,先生去排队买烟,有人当场认出了陈岱孙,便对售货员说:“这位是清华的陈岱孙先生,先卖给他吧!”售货员冲陈先生翻了个白眼,陈先生只是笑笑,继续顺从地排队。

不久后,《参考消息》上居然登出了这件事。一个学生拿着报纸登门拜访,先生看了哈哈大笑:“买烟的事还登出来,实在是不好!”学生听了,羞愧地说:“先生可还记得,当年我也说过您的坏话?”没想到,陈先生摆摆手说:“有这回事吗?我不记得了。”

对于他人,陈岱孙始终抱着这种包容和体谅。“四人帮”被粉碎后,平新乔因为历史问题被审查,以至于几度报考研究生都未能如愿。最后一次,遇到的是陈岱孙先生。刚通过笔试,又一次遭到审查。

这时,陈先生站出来说:“我年轻时也做过很多傻事、错事,说过不少傻话、错话,谁不犯错?错了,改就是了,无论是谁,都应该有再学习的机会。”

那年7月,平新乔顺利拿到了北大通知书。

04

还有一点令人称道的,是先生的办事能力。

金岳霖就曾说过:“人们都以为知识分子埋头做学问,不做实事,这是误解。世上有的是能办非常之事的知识分子,我认识的陈岱孙,就是其中一位。”

1945年,日本无条件投降,西南联大解散,内迁的清华、北大、南开纷纷返回原籍。抗战期间,清华校园被日军破坏惨重,加之当时交通匮乏,清华便决定暂缓一年,先派人北上恢复清华。选来选去,校长梅贻琦觉得,只有陈岱孙一人能担此重任。

日军入侵后,对清华造成的破坏不可估量。他们把图书馆变成外科手术室,阅览室改造成病房,地板拿来烧火,体育馆当做马厩。图书馆和实验室的仪器、贵重图书,都被拿到市场上卖了。更残忍的是,日本华北派遣军,居然在清华礼堂外展开军犬比赛,撕咬俘虏。图书馆后面的煤厂,因此成了焚尸炉……

陈岱孙接手清华时,全校基础屋馆设施毁坏近四分之三,学生和老师的宿舍悉数被毁,而教育部下拨的款项,对于恢复清华,只能是杯水车薪。为此,先生不得不一周工作七天,从寻找修复用的木料,到验收每一项工程,事无巨细,尽善尽美。但凡能依照旧物还原的,他都坚持要按以前的样式做。

西南联大只存在了八年时间,但包括陈岱孙在内,英才辈出,产生了无数传奇,但许多竟如陈先生这样,已被人渐忘。

为了找回图书、仪器,先生每天一大早便带人去旧货市场,几乎将集市上日本人变卖的清华资产一一购回。碉堡被清除,道路被复原,还派专人护养花木。8个月后,清华学子返校,一踏进学校,个个露出不可思议的表情。8年过去,山河惨遭践踏,这里却好像什么事情也没发生。水清木华,一切如故。

看到这样一个清华,校长梅贻琦感叹:“能像陈先生一样办事的,清华找不出第二人。”

确实,陈岱孙先生对清华,始终有一种深切的爱。遥想当年,日本人打进北平,开完校务会后,梅贻琦安排他去长沙,准备清华南迁。先生听了,先是犹疑,这意味着他要立马抛弃在北京的家。

而家中,还有他《比较预算制度》一书的全部草稿和耗费数年搜集来的原始资料。

可转念一想,清华存亡之际,个人得失算得了什么?先生当即南下,到达长沙时,除去一袭长衫,身上别无他物。

05

论品格、治学,陈岱孙都是世人高标,可他一生却没有婚娶。曾有传言,先生早年和挚友周培源一起喜欢上王蒂澂。后来,周、王二人结为伉俪,先生就主动退出,再没有对第二个女子动心。这听起来很浪漫,然而却是误传,乃文革中学生贴大字报造谣所致。

晚年接受采访,被问及为何一生未婚,先生说:“一是没有时间,二是没有遇到真正动心的人。”

或许在先生看来,婚姻并非人生的必须,没有爱情,不结婚也可以,亦或者是他将太多心思放在讲台上,实在无暇顾及个人。多年以来,虽孤身一人,先生却一直将自己照顾得妥当,常年衣衫整洁,家中一尘不染。

他出生璎珞之家,在生活上,却是个极为朴素的人。出门坐的是公交车,一个手提箱用了50年。80岁时,学生上门拜访,看到他用的行军床和旧家具,居然还是西南联大时期从地摊上买来的。

想当年,他一个月工资400大洋,到了1995年,却只有860元人民币。有几年,先生手头拮据,年终扣完全年水电费后,工资条上是个负数,需要外甥们帮着垫钱。他却从未对此抱怨过一句。

对学生,他常说:“人不能没钱,钱是需要的,但做事完全为了钱,抛弃理想和事业,那是很危险的。”

06

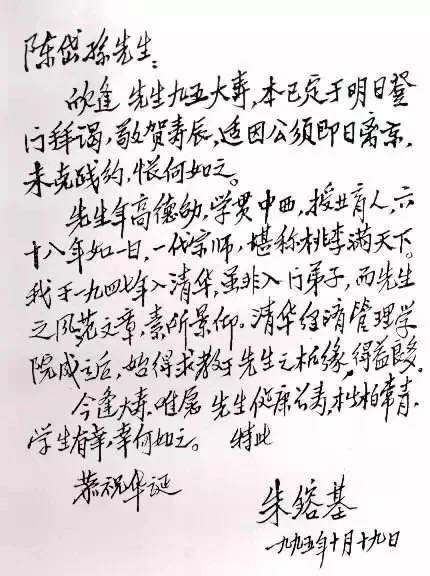

1995年,陈岱孙先生95岁寿辰,北大为他举办了隆重生日典礼。那天,礼堂里坐满了学生,有的正值盛年,有的已白发如雪。其中不少人,都是中国经济学界的扛鼎人物。前总理朱镕基在贺电中说:“先生一代宗师,堪称桃李满天下。我于1947年入清华,虽非入门弟子,而先生之风范文章,素所景仰。”

70年间,历经清华、西南联大、北大三所高校,27岁做教授,90岁还在带博士,陈岱孙先生将一生的光热,都留在了三尺讲台上。他不止是在学术上为后人指明道路,更在无数学子的心中,照出了一束明亮的光。所谓学为师表,行为世范,莫过于此。

因一生专于讲义,先生著作不多,直到81岁,才出版一本专著。谁能想到,96岁时,他又主编了经济学巨著《市场经济百科全书》,给世人留下了最后一笔宝贵财富。 治学之功,堪称典范。

先生一生,就像学生王曙光说的:“他淡泊、孤独,将全部的精力贯注到教书育人中,对他而言,教书不仅是安身立命的职业,更是他全部生命的诠解方式。对于这件事,他始终抱有宗教式的虔诚和投入。”

北大燕南园55号门前,至今立有先生铜像。他手拄拐杖,端坐凝神。铜像下方刻着先生生前常说的一句话:“我这辈子只做了一件事,教书。”

先生之风,山高水长。反观今日大学,今日某些教授、学者,实利成癖,在先生远去的背影下,身躯是何等渺小、卑琐,他们所言所行,又如何对得起那一所历经百年风雨而独立精神曾不坠的高等学府。当年,是陈岱孙这样的先生,立德立言,让清华、北大这样院校成为世界顶尖学府,而今日藏污,难怪当年岱老辞世时,报章咸称,“中国最后一代知识分子走了”。

1997年7月9日,先生感到身体不适,在家门口从容登车,入住北京医院。出门时,亲人们劝他换件衣服,他摆手说:“不必了,到医院住几天就回来。”

7月26日清晨,在病床上躺了多日的先生从昏迷中醒来,一米八的身板依旧很直。他慢慢走进卫生间,关上门,为自己做了清洁,再把衣扣扣整齐,然后回到病床。16个小时后,先生永远地合上了双眼。

弥留之际,先生还有两件事一直放不下。

第一是那把小金钥匙,文革时被人趁乱抄走,他想知道如今在谁的手里。

第二便是对清华的挂念,直到生命结束,他对护士说的最后一句话是:“这里是清华……”

编辑:郝梦夷

责任编辑:姜澎

来源:转载自公众号“灼见”