字里行间的写作方式

Original 华夏出版社 经典与解释 6/30

迫害与写作艺术

[美]列奥·施特劳斯(Leo Strauss)

刘锋 译

华夏出版社 2020

01.

内容简介

本书是列奥·施特劳斯的一本文集。作者试图从一些众所周知的政治现象出发来阐明哲学与政治的关系。

本书的主题是重新发现显白写作,即极尽所能对苏格拉底谈话方式所进行的写作模仿。它值得我们思考的是:哲学必须讲究“写作艺术”吗?如果必须,又是为什么呢?为什么哲学的写作艺术关系问题至关重要?这本书会为我们作出解答。

施特劳斯每一本书的出版都具有思想史上的标志性意义,而本书更是具有特别的标志性意义:它提醒我们古老的西方哲人一直没有忘记的苏格拉底问题。

02.

熟悉的施特劳斯又来了

施特劳斯,出生于德国,犹太人,曾就读于汉堡大学;1925至1932年,任职于柏林犹太研究学院。1938年移居美国。1938至1949年任教于纽约新社会研究院;1949至1968年任教于芝加哥大学政治学系;1973年10月18日去世。列奥·施特劳斯被认为是20世纪极其深刻的思想家。他对经典文本的细致阅读与阐释方法,构成了20世纪解释学的一个重要发展:他的全部政治哲学研究致力于检讨西方文明的总体进程,强调重新开启古人与今人的争执,并由此审视当代思想的种种潮流。

03.

目录

中译本说明(刘小枫)

序

第一章 导论

第二章 迫害与写作艺术

第三章 《迷途指津》的文学特性

第四章 《卡扎尔人书》中的理性之法

第五章 如何研读斯宾诺莎的《神学—政治论》

附录 《迫害与写作艺术》中的隐微论

04.

内文试读

迫害与写作艺术

导论

本书各篇文章的主题可以说属于知识社会学的范畴。知识社会学并不限于研究严格意义上的知识,它对自身的基础抱有一种批判态度,在研究对象上毫无偏向,不仅研究真正的知识,而且研究一切自称为知识的东西。相应地,我们应该期待,知识社会学也会在一定程度上关注对真正的整全知识的探求,或者说,它会在一定程度上关注哲学。这样看来,哲学社会学似乎是知识社会学的一个正当的分支领域。可以说,本书各篇文章提供了对未来的哲学社会学有用的材料。

我们不禁要问:为什么时至今日还没有出现哲学社会学?有人也许会说,知识社会学的开创者们没有意识到哲学,或者根本不相信哲学的可能性。不过,这种看法显得有些鲁莽。我们可以有把握地说,在知识社会学的开创者眼里,哲人最终或从一开始就是他们称为知识人或贤哲的混杂群体的一员。知识社会学出现在一个将思想与社会、知识进步与社会进步的根本和谐视为理所当然的社会里。知识社会学不太关注思想本身与社会本身的基本关系,而更关注不同类型的思想与不同类型的社会之间的关系。知识社会学在思想本身与社会本身的基本关系中没有见出一个重大的实际问题,它往往在不同的哲学中发现了不同的社会、阶层或族群精神的样本。知识社会学没有考虑到,全体哲人也许单独就构成了一个阶层,全体真正的哲人之间的联系可能要比一个特定的哲人与一个特定的非哲人群体之间的联系更为重要。知识社会学之所以没有考虑到这一点,其直接原因是,知识社会学的大厦建筑在不充分的历史知识之上。早期知识社会学家掌握的第一手知识实际上仅仅限于他们对十九世纪和二十世纪初期西方思想的了解。

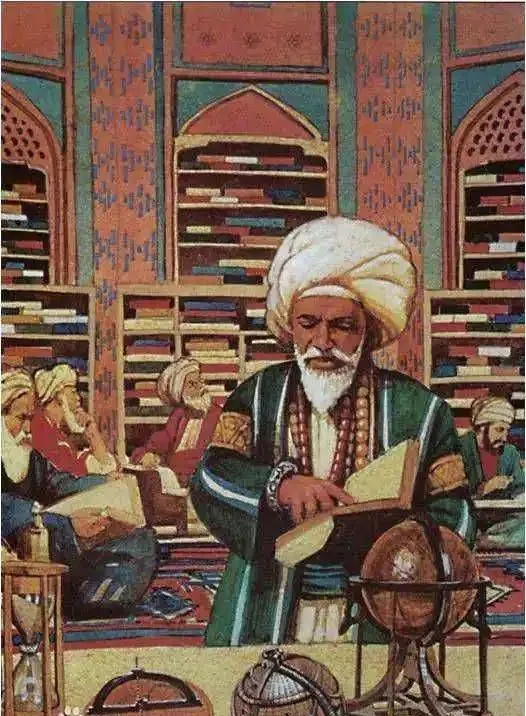

为了认识哲学社会学的必要性,我们即便不把目光转向其他思想风习,至少也应当把目光转向其他时代。本书作者在研究中世纪犹太哲学和伊斯兰哲学时碰巧遇到了一些需要借助于哲学社会学加以理解的现象。

当今学者对基督教经院哲学的理解水平与对中世纪伊斯兰哲学和犹太哲学的理解水平之间形成了强烈的反差。造成这种反差的最终原因是,研究基督教经院哲学的一流学者相信,他们的课题与哲学有直接的相关性,而研究中世纪伊斯兰哲学和犹太哲学的一流学者往往认为,他们的课题只能唤起历史兴趣。基督教经院哲学的重生在哲学层面上激发了对中世纪伊斯兰哲学和犹太哲学的兴趣:阿威罗伊(Averroes)和迈蒙尼德(Maimonides)仿佛就是伊斯兰哲学和犹太哲学中的托马斯·阿奎那。但是,站在基督教经院哲学的立场上看,甚至站在接受了信仰原则的任何立场上看,中世纪伊斯兰哲学和犹太哲学都很可能低于基督教经院哲学,顶多只是基督教经院哲学的独特取径的先导。如果中世纪伊斯兰哲学和犹太哲学必须得到正确理解的话,它们就必须具有哲学意义,而非古文物意义,这又要求人们不再把它们看成是基督教经院哲学的对应物。

为了认识基督教经院哲学与伊斯兰和犹太哲学的根本差异,我们最好从最显著的差异——原始文献资料上的差异——入手。就实践哲学或政治哲学而言,这一差异尤其突出。亚里士多德的《政治学》、西塞罗和罗马法在基督教经院哲学中所占据的位置,在伊斯兰哲学和犹太哲学中被柏拉图的《王制》(Republic)和《法义》(Laws)所占据。直到十五世纪,西方世界才重新发现了柏拉图的《王制》和《法义》,而早在九世纪,它们就有了阿拉伯语译本。有两位最负盛名的伊斯兰哲人为这两篇著作写下了注疏:法拉比(Fārābī)写了《法义》注疏,阿威罗伊写了《王制》注疏。这里提及的区别不但涉及政治哲学的内容,尤其重要的是,它还涉及政治哲学对整个哲学的重要性。中世纪最伟大的犹太思想家迈蒙尼德将法拉比看成是最伟大的伊斯兰哲人之一,甚至是继亚里士多德之后最大的哲学权威。柏拉图的《王制》给了法拉比很大的启发,促使他将严格意义上的整个哲学呈现于政治框架内。迈蒙尼德特别推崇的那部法拉比著作包括两部分,第一部分讨论上帝和宇宙,第二部分讨论城邦,作者给它起的书名是《论政治统治》。法拉比撰写的另一部类似的著作被冠以《美德之城人民意见的诸原则》(The Principles of the Opinions of the People of the Virtuous City)的标题;在我所见到的手稿中,这部著作被称为“一部政治之书”。意味深长的是,基督教经院哲学对法拉比的了解肯定不如对阿维森纳(Avicenna)和阿威罗伊的了解那么多。

《迷途指津》迈蒙尼德

为了理解这些明显的差异,我们必须考虑犹太教和伊斯兰教与基督教的根本差异。犹太教徒和穆斯林心目中的启示具有律法(Law, torah, shari‘a)的特征,而不具有信仰(Faith)的特征。与此相应,伊斯兰和犹太哲人在反思启示时首先注意到的不是一个信条或一系列教义,而是一个社会秩序(虽然是一个包罗万象的秩序),这个秩序不仅规制行为,而且规制思想或意见。启示经过如此理解后,便适合于被忠诚的哲人解释成完美的律法、完美的政治秩序。作为哲人,falāsifa(大家这样称呼他们)试图对启示现象达成圆满的理解。但是,启示的发生必须以次因(secondary causes)为中介,或者说,启示必须是一个自然现象,只有在这种情况下,启示对人而言才是可理解的。上帝通过中介将自身启示给人,这个中介是一个先知,即一个人。因此,法拉西法就试图这样来理解启示过程:从根本上说,它与人的一种独特的“同性质”(connatural)完善相联系,或与之相等同;事实上,它乃与人的最高完善相联系,或与之相等同。作为忠诚的哲人,法拉西法被迫在神律的法庭前为自己的哲学探求进行辩护。他们十分看重哲学,这就促使他们把启示解释成完满的政治秩序,而这一秩序之所以完满,恰恰因为它让所有做了充分准备的人承担起献身哲学的义务。为此目的,法拉西法必须假定,完满秩序的创立者,即先知立法者,不但是最高级的政治家,同时也是最高级的哲人。他们必须将先知立法者设想成哲人王,或哲人王的最高完善形态。但是,哲人王及其治下的共同体不是亚里士多德政治学的主题,而是柏拉图政治学的主题。神法不仅规定了行为,而且规定了关于神性事物的意见,这类神法尤其是柏拉图《法义》的主题。因此,毫不奇怪,阿维森纳将探究预言的哲学学科看成是政治哲学或政治科学,认为有关预言的标准著作是柏拉图的《法义》。要知道,先知的专门职能(正如阿威罗伊所说的),或最伟大的先知的专门职能(正如迈蒙尼德所说的),就是从事最高级的立法活动……