作为作曲家的尼采

经典与解释 7/3

“每一个不曾起舞的日子

,

都是对生命的辜负

。

”

“

当你远远凝视深渊时,深渊也在凝视你。

”

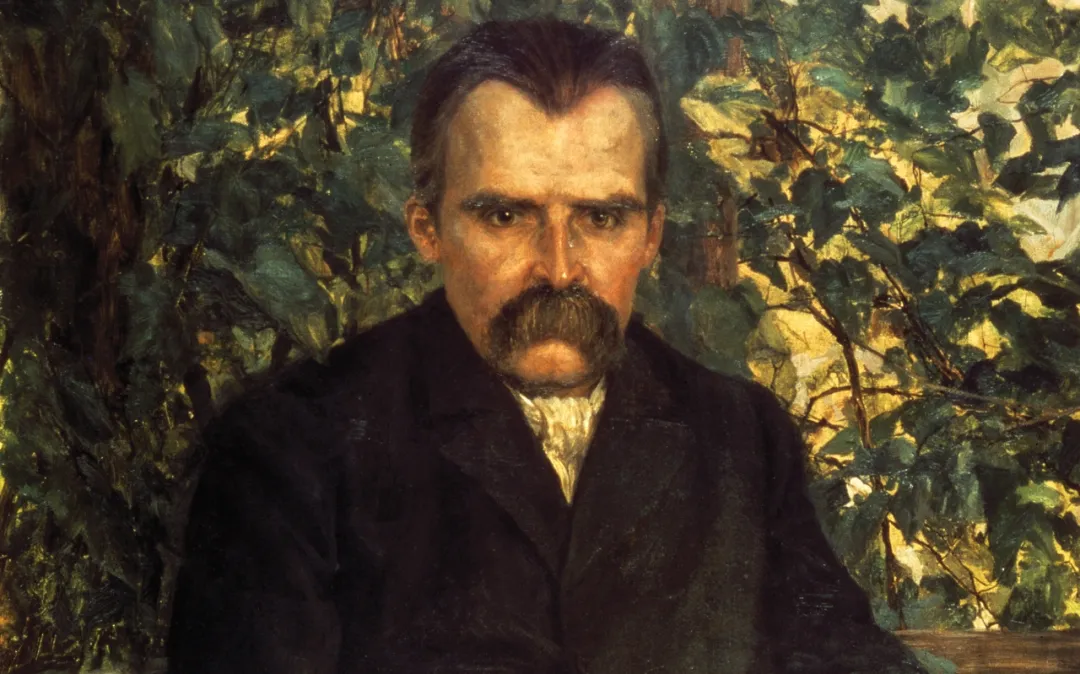

以上几句话,你可能还有点不确定它的出处,但是你一定听过。也许在精选格言簿、也许在车站广告牌、或者在一个个短视频里。它们都出自同一位哲学家,也是现代西方哲学的开创者之一——尼采。

才华横溢、思想深邃的尼采为什么深得鸡汤界的青睐?主要原因当然是尼采的文风雄浑有力。此外,哲学家的作品大多艰深晦涩,拒人于千里之外,尼采却是异类,他的格言式文体短小精悍,给人一种“零门槛”的错觉。以上种种原因,让尼采成为一个破了圈的哲学家,但也造就了他饱受误解的宿命。

相比于文字的迷惑,音乐更加直白。今天我们以他的三首作品为线索,通过尼采创作的乐曲重新阅读他,相信这会刷新你对尼采的固有印象。

01

尼采的音乐生涯开始得比哲学生涯要更早,在1858年,他14岁的时候,就已经说过:

神赐与我们音乐,音乐给人最初和最远的指引,音乐以它柔和的,忧郁的音调,令人本性归一,令人崇高,音乐令人舞蹈,令人欢跃,音乐甚至能穿透最粗野气质的外壳……音乐也提供欢快的娱乐,救助每一个人沉浸在欢乐中而远离烦恼。

青年时期的尼采

年少的尼采已经达成了与音乐的初步认信。他弹得一手好钢琴,自己也经常创作。他为诗人克劳斯•格罗特、匈牙利诗人裴多菲的诗谱写旋律,也为普希金、霍夫曼的诗谱曲。他还喜欢在节日时给亲戚献曲,以下这支是他献给瑙姆堡的阿姨罗莎莉的曲子:

Da Geht Ein Bach

Friedrich Nietzsche - Piano Music of Friedrich Nietzsche

音乐是尼采超越了语言的表达方式,在音乐之中,尼采触碰到在生命底层涌动的暗河,在这条河流中,理智和激情合二为一了。如果我们能理解这种倾向,就能看到这种倾向对于他思想的发展至关重要。

02

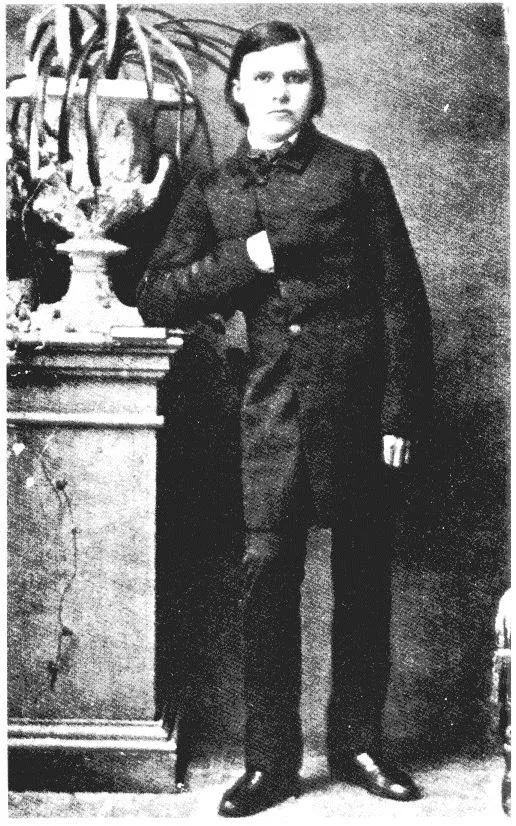

提到尼采与音乐,瓦格纳是其中绕不开的关键人物。

瓦格纳是浪漫主义时期德国作曲家,同时集哲学家、诗人、剧作家于一身,凭借自己的艺术创作获得了一批拥趸,青年的尼采便是其中之一。

1861年瓦格纳结束了歌剧《特里斯坦与伊索尔德》的创作,在该剧的配乐中,他打破了古典乐和谐稳定的音乐结构,通过一系列不和谐音的交替推进,带领听众进入斑斓幽深的秘境,听上去犹如在焕发着奇异光辉的钟乳石岩洞中摸索前进。尼采被彻底征服了。

《特里斯坦与伊索德尔》插图

1868年11月,尼采在朋友的引荐下有了拜访瓦格纳的机会,二人一见如故。他们对叔本华的哲学都有一致的立场,认为世界的本质是盲目的意志,音乐能直接表达意志背后的现实。瓦格纳的音乐风格启发了尼采,在尼采的成名作《悲剧的诞生》中,他将“特里斯坦和弦”的特色转化为一种充满冲突与张力的语言风格。同时尼采又给瓦格纳音乐赋予了形而上学的高度。

下面这首作品作于1871年的圣诞节,这天在瓦格纳的家中有一个小型聚会,

尼采借此机会将自己的新作赠予瓦格纳的夫人柯西玛。

Eine Sylvesternacht

Lauretta Altman;Sven Meier - NIETZSCHE: Music of Friedrich Nietzsche

尼采成年后的音乐,多了一丝神经质和怪异,也无一定章法。不过在这首歌中,不和谐和弦的连续排列的特征十分明显,在累积了不和谐的声音后,乐句会突然暂停,营造出延迟解决的效果,这都和瓦格纳音乐创作的风格暗合,很难说尼采没有受到瓦格纳的影响。

03

这段忘年的友谊并没有一直持续下去。1876年,瓦格纳完成了他的新剧作《帕西法尔》,邀请尼采来到拜罗伊特,见证自己创作上的新成就。可尼采却回避了。

拜罗伊特节日剧院

尼采是敏锐的,他总能见微知著,从音乐中辨认创作者的生命状态。当大多数听众还在乐声中陶醉的时候,他发现瓦格纳的音乐开始变得精致而无力,善于玩弄技巧,也就是“形式大于内容”,尤其《帕西法尔》的结局走向了对基督教的皈依,这更是让尼采无法认同。

《帕西法尔》在内容与形式上的双重堕落,对尼采来说正好映照出了欧洲文化的时代症结。音乐审美的精致庸俗,是欧洲文化近两千年来重视理性、压抑本能的结果。

关于对这方面的讨论,最早可以追溯到《悲剧的诞生》中的问题意识。尼采认为,象征着肉体与意志的酒神,只有和明朗优雅的日神互为表里,才能生成一种新的理性,从而挽救日趋衰落的传统形而上学。打一个不太恰当的比方,在古希腊时代,人类文明就像一个健康的孩子,既能静下来进行形而上学的思考,也能享受奔跑的欢愉,他的身体和欲望也被认为是美的。随着孩子日渐成长,他那些属于肉体和意志的部分被视为低等需求。于是他只能坐下来思考,皮肤日渐苍白,身体愈发无力,变成了一个畸形人,这就是欧洲文明的现状。基督教将肉体和理性的对立,不过是这一现状在宗教方面的表现。

尼采知道,是时候告别了。当瓦格纳把《帕西法尔》的谱子寄给尼采时,尼采回以最新手稿《人性的,太人性的》,在书中批判了瓦格纳所代表的庸俗趣味,二人分道扬镳。尼采自嘲道:“这听起来不就像两把剑在决斗吗?”

下面这首《友谊颂》大致诞生于这一时期,是尼采最后的音乐作品。

Hymnus An Die Freundschaft

Friedrich Nietzsche - Piano Music of Friedrich Nietzsche

对尼采来说,真正的友谊与伟大的音乐一样珍贵,在尼采生活的时代却鲜能觅得,因此尼采寄希望于未来。

在成熟时期的作品《善与恶的彼岸》之中,尼采写道:

这种音乐面对充满欲望的大海和地中海的明朗天空,不会像所有德国音乐那样变小、变黄、变苍白……我可以想象一种音乐,其稀有的魔力在于它不再知道善与恶。

最后一句话很有意思,什么样的音乐“不再知道善与恶”?过去,道德通过“理性=善”“身体=恶”的对立,将人生命的本能禁锢在思想的牢笼。超越善与恶,意味着打破牢笼,复兴结合了理性与感官的整体。一种属于未来的音乐,一种不以庸俗的精致而沾沾自喜,相反能够直面欲望的、没有道德属性的真正的音乐,在尼采的笔下呼之欲出。

在这里我们回头看一下前面提到的尼采的思想,他对于希腊悲剧的艺术分析、对于伟大风格的呼唤、对于形而上学和宗教的批判、对于瓦格纳的失望、对于重建新的“大理性”的工作……全都指向着、期盼着同一种属于未来的人,一种“自由的精神”。

尼采说:

“

一种新类型的哲学家正在出现……这些正在出现的哲学家是“真理”的新朋友吗?很可能是的,因为迄今为止所有的哲学家都热爱他们的真理。但肯定的一点是,这些新哲学家不会是教条主义者。

”

在《善与恶的彼岸》一书的终章,他呼唤道:

“我在期待朋友,不分白昼和黑夜,你们这些朋友究竟在何方?快来吧,时刻已到,时刻已到!”

04

如同一支磅礴的交响乐,尼采离世后他的影响依然余音绕梁,甚至比他在世时更盛。

上世纪我国曾有过两次“尼采热”,分别是五四时期和八十年代,在五四运动中,尼采被当作传统文化的激烈反对者,成为推翻旧秩序的青年的思想旗帜,在八十年代的潮流中,人们又着重于尼采所带来的美学启迪。更不要说在西方的后现代主义思潮中,后人各尽所能地解读尼采,使得尼采成了一个非理性主义、反对传统的思想符号,但是大家提供的解答依然只是暂时的答案,对尼采的阅读还在继续。

从某种意义上,读尼采的文字就好像聆听他的乐曲,即使不能逐字详解,他依然能给我们一种来自生命底层的旺盛力量。但任意的强行解读,却可能带来灾难性的后果。尼采的文字,除了能带给我们思考,也需要我们去聆听、去感受。

你会是尼采的合拍听众吗?

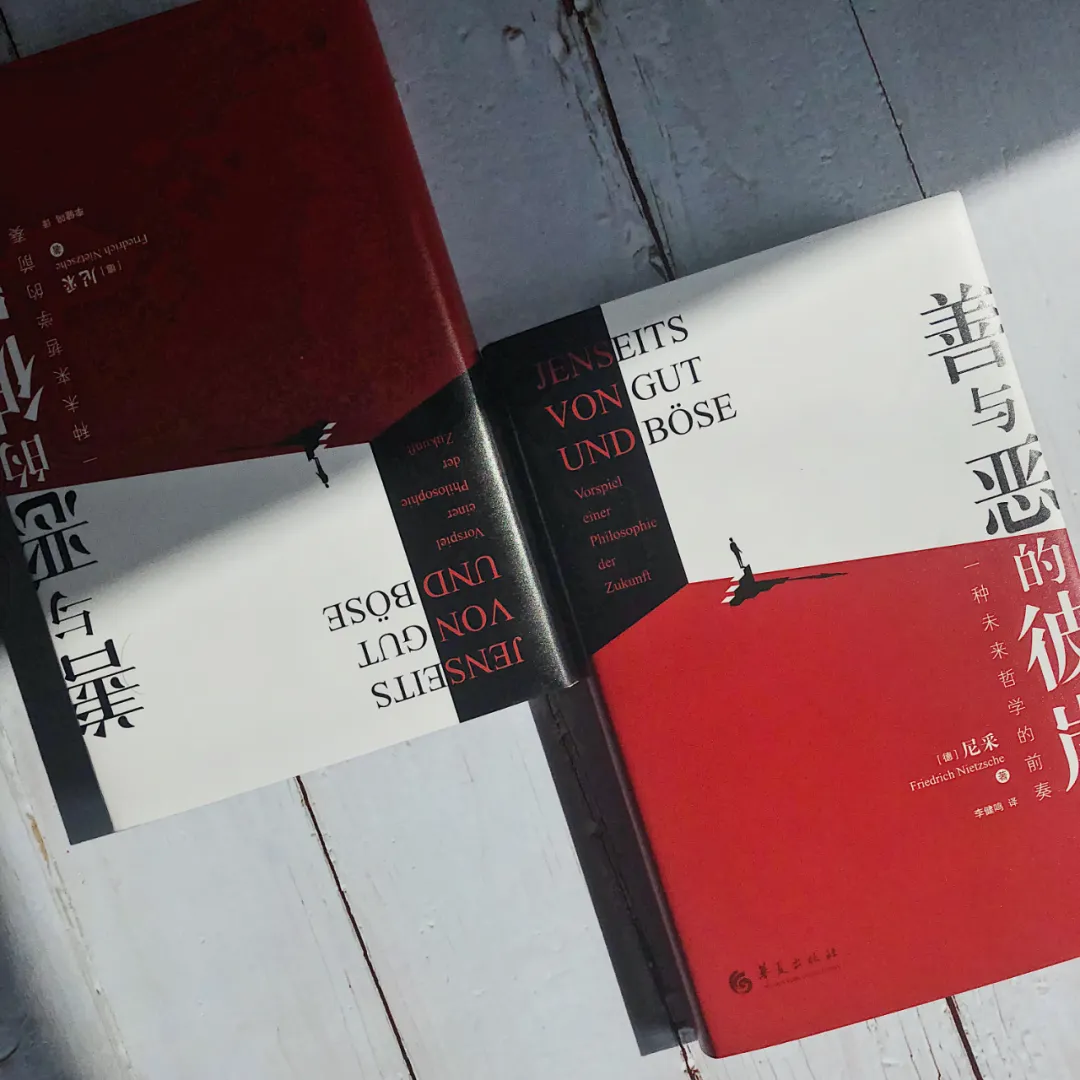

《善与恶的彼岸——一种未来哲学的前奏》

[德]尼采(Friedrich Nietzsche)著 李健鸣 译华夏出版社

本书是德国哲学家尼采的晚期著作。作者是在“善”与“恶”的二元对立中寻找一个超越的“彼岸”。或许任何事物都该感谢其对立面,真理的根基可能在于它的谬误中。一方面是对这个世界的可怕之处的承认,另一方面则是对生命的最强肯定。

本书译文试图接近尼采的语言特点,用词直白而有力,更加贴近德文原文的胆魄和风格,更适合非学术的思想性阅读。